Читать книгу Welche Farbe hat Grün? - Lu-Marie Sol-Beck - Страница 4

Nordic Walken im Tullnerfeld

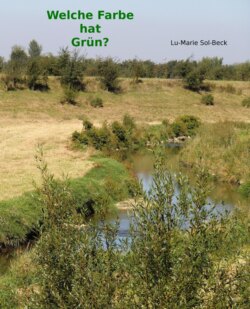

ОглавлениеEs mag nach den vorangestellten Zeilen paradox klingen, aber als erstes schlägt die Österreicherin, Europäerin, Erdenkind den derzeitigen internationalen und globalen Krisen die Tür vor der Nase zu. Sie schiebt die Gedanken an die Städte Wien, Tulln und Vöcklabruck in Österreich, Berlin in Deutschland, Zagreb in Kroatien, Grünberg in Tschechien, Madrid in Spanien, Novi Sul in Polen, Tampere in Finnland, Verona in Italien beiseite (sie kann hier nicht alle aufzählen) - alles Orte mit Menschen, Tieren, Pflanzen, denen sie verbunden war oder ist und die ein Stückchen Weges mit ihr gingen oder gehen, die sie erfreuten, ihr vertraut wurden, alles Orte voller Erinnerungen, voller Gefühl. Ja, das sind sie. Doch in diesem Augenblick konzentriert sich L.-M. auf ihr spezielles kleines Universum im Staate Österreich, auf eine Gegend im südlichen Tullnerfeld im Bundesland Niederösterreich, wo sich ihr Lebensmittelpunkt, ihr primäres Zuhause seit langen Jahren befindet, in einem Dorf auf dem Lande. Dieses Auenland ist nämlich für eine ausgedehnte „Nordic-Walking-Tour“ wie geschaffen.

Das „Walken“ ist für die Frau nicht allein sportliche Betätigung, sondern meditative Praxis und daher ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie denkt, es ist nichts anderes als ein Gebet, schlicht und wahr, Nahrung für den Körper und für die Seele, ähnlich der Wirkung von guter Musik oder eines anderen Kunstwerks.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem es sie nicht gelüstet, die Schritte zum Rad- und Wanderweg an der „Großen Tulln“ zu lenken, einem Fluss, der durch Judenau fließt und in Tulln in die Donau mündet. Oft gelingt es diesem kleingewachsenen Energiebündel, das Vorhaben hürdenlos umzusetzen. Die Routine des Lockerns, Dehnens, Ankleidens, erzeugt eine ekstatische Vorfreude, und wie eine warme Zuckerglasur überzieht eine wohlige Zufriedenheit den Tag der Freizeit-Sportlerin, nivelliert alle Unebenheiten der vergangenen Stunden. Körper und Seele öffnen sich für neue Eindrücke auf altbekannten Wegen. Die trainierten Muskeln vibrieren vor Bewegungsdrang. Freude jagt jede Faser entlang, durchdringt alle Zellwände, versetzt sie in musikalische Schwingung, verursacht einen Impakt in jedem Zellkern. Das ist ein Zustand nahe der Ekstase. So ist es, wenn das Blut tanzt, wenn die Seele singt. Es lässt sich gut Mensch sein hier, L.-M.'s Welt ist grün und fruchtbar, sicher und frei. Obwohl, eigentlich sieht sie diese ihre Welt gerne in einem milden rosa Schimmer – dank ihrer optischen Brille, welche schwach rosa getönt ist.

Falls es der Mittfünfzigerin wegen all der Pflichten, die ihr altersgemäß zufallen, nicht möglich sein sollte, hinaus zu gehen, oder wenn sie sich ganz unverschuldet den äußeren Umständen beugen muss, wenn etwa eine Anruferin zur unpassenden Zeit stört, wenn andere Aufgaben vorrangig erledigt werden müssen, ein Regenguss niedergeht, ein Orkan über die Ebene fegt, es an der Tür läutet, wenn es also nicht ratsam wäre, vor die Tür zu treten, dann wird die verhinderte Sportlerin von Unruhe erfasst, presst verbittert die Lippen zu einem Strich zusammen, bläht die „Nüstern“ und das laute Schnaufen versetzt die Menschen in ihrer Umgebung in Alarmbereitschaft. Die Angehörigen haben oft genug den „Grant“ der Unzufriedenen zu spüren bekommen, weshalb sie es gelernt haben, an solchen Tagen der Ehefrau und Mutter aus dem Weg zu gehen.

Heute aber ist ein guter Tag zum Gehen. Die Bedingungen sind geradezu optimal. Der helle Tag lockt. Ausnahmsweise ist es windstill im „Windkanal“, genannt Tullnerfeld. Nach Regen sieht es nicht aus. Die Gehwege sind verlassen um diese Zeit, die Walkerin hat freie Bahn.

Die Haustür und die Eingangsstufen liegen im Schatten. Der Frau geht durch den Kopf, dass sie hier leicht frösteln könnte, wenn sie die Vorfreude nicht so schön wärmen würde.

Im groben Edelputz der Mauer klebt neben der letzten Stufe eine fette schwarze Fliege, hineingeschmiegt in eine winzige Mulde wie in ein schützendes Nest. Erstarrt noch von der Kühle des Morgens, wartet sie auf die Sonne, die hoffentlich bald den Giebel umrundet haben wird.

Ein Spatz scharrt in der Regenrinne oberhalb der Haustür. Zumindet vermutet L.-M. dies, denn zu sehen ist er nicht. L.-M. starrt vergeblich hoch.

Dazu muss man wissen, dass die südliche Dachtraufe vor etlichen Jahren von den Spatzen okkupiert worden war, während die nördliche jahrelang ein Schwalbenpaar besetzt hielt – bis zu jenem traurigen Tag, als der grau-getigerte Kater Moritz eines der flügge gewordenen Jungen gepackt hatte. Die Schwalbeneltern flogen laut kreischend über Moritz' hin, sodass sein Frauchen alarmiert und bestürzt über so viel Verzweiflung in deren Stimmen in den Garten rannte. Empört zwang sie das gefräßige Maul auseinander, sodass ihm die Beute entfiel. Der räuberische Kater wurde kurzerhand ins Haus gesperrt. Noch heute hofft sein Frauchen, dass das Vogeljunge die Attacke überlebt hat. Wenn auch die Rettung rechtzeitig erfolgt sein sollte, die Schwalben verließen das Nest und kehrten niemals wieder. Die menschlichen Bewohner vermissen ihr Zwitschern bis heute, das leere Nest macht traurig...

Verkehrsgeräusche vermisst hingegen kaum jemand. Manche hört man - in unserem Fall sollte es korrekterweise heißen „hört frau“ - allerdings dann doch ganz gerne. Von der nord-westlichen Umfahrungsstraße oberhalb des Dorfes grollt brodelnd das Echo eines Vierzylinder-Viertaktmotors herüber. L.-M. schlussfolgert messerscharf, dass das Tempo kurz gedrosselt wurde, aber gleich wieder eine Hand im Lederhandschuh am Gas dreht. Das Geräusch „elektrisiert“ so manche(n), dabei denkt die Frau schmunzelnd an ihre beiden Biker-Schwager Walti und Ernstl, denen nicht einmal erlittene Unfälle das Fahrvergnügen schmälern konnten. Sie selbst, die stolze Tante einer motorradbegeisterten Nichte - identifiziert die Motorenklänge ohne Schwierigkeit und ohne jeden Zweifel als ein typisches Motorrad-Crescendo. Die schöne blonde „Doro“ donnert auf ihrer Kawasaki Z750 im günstigsten Fall (und wenn es erlaubt ist) mit 170 Kilometern in der Stunde über den Asphalt, stets in Begleitung ihres Gefährten Max oder anderer Biker, was auf ein zwanghaftes Rudelverhalten schließen lässt. Das tiefe Grummeln, das sich von der Ortschaft Einsiedl her nähert - so untypisch einsam, verstummt vor der Gefährlichkeit der scharfen Linkskurve – wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und nochmals brüllt es hohl aus dem Schlund des Motors auf, bis das klagend-tiefe „G“ eines „wilden Stiers“ die Tonleiter bis zum „A“ hinauf klettert, innehält und dann ansteigt bis zum „H“. Der Ton wird gehalten - oder unmusikalisch ausgedrückt, es wird die Geschwindigkeit beibehalten. Onkel Walti - Vater von Doro, Pate von L.-M.'s Sohn Jozi, liebster Onkel der Welt und nebenbei begehrter Automechaniker der Familie - würde anerkennend nicken: „Der Motor läuft wie ein Zeiserl1“. Die schwere Maschine auf der B 19 zieht eine Geräuschkulisse hinter sich her, die mit ihr in Sekundenschnelle hinter dem Purgstallberg entschwindet.

Währenddessen folgt ihm, beziehungsweise kreuzt sich mit ihm ein eierndes Pfeifen, das vermutlich entweder von einer Kardanwelle erzeugt wird oder den schwingenden Profilstollen der mächtigen Reifen eines Lastkraftwagens entstammt, dessen Fahrtrichtung für L.-M. nicht mit hundertprozentiger Sicherheit eruierbar ist. Ähnlich einem hellen Jodler hoch droben in den Bergen, verteilt sich dieses Reifen-Lied genauso unvermeidbar im Äther, wird herab getragen von der Straße auf der Anhöhe, rieselt herab auf Dächer und Menschen wie Nieselregen, der mit dem Wind kommt, böig vertragen und zerrissen. Die Klänge legen sich auf die Haut aller Empfindsamen, werden eingefangen von großen und kleinen Ohrmuscheln, berühren verschiedene Rezeptoren, schwingen durch Membrane in jeden Tropfen des lebendigen Seins, verebben im Glas der Fenster, in den Steinen am Weg.

Immer aufs Neue branden diese oder jene Geräusche auf und machen die Welt zu einem lauten Ort. Vollkommene Stille suchen die Menschen fast vergeblich, manche auf den Gipfeln der Alpen, der Dinariden, der Karpaten, der Ardennen, der Pyrenäen – um nur einige zu nennen, die von L.-M.'s Schwiegervater Peter bestiegen worden sind. Stille, so meinte er einmal, ist ein relativer Begriff. Das Heulen des Windes stört die Stille nicht, die er sucht, Sirenengeheul aber schon - allein vom Menschen beziehungsweise dessen Technik produzierte disharmonische Brandung lehnt er vehement ab. Die Freizeit-Sportlerin würde trotzdem in Bälde mit dem Klackern ihrer Nordic-Walking-Stöcke zur Geräuschkulisse ein wenig beitragen...

Der Himmel zeigt ein verwaschenes Blau, vermischt mit viel breitflächig aufgetragenem Weiß. Seine leere Weite wirkt sich auf das Gemüt der Walkerin stets befreiend aus. Manche Menschen würden es mit Pathos ausdrücken: “Es geht einem das Herz auf“.

Die Strahlen der Sonne dringen durch die Poren der bloßen Arme und wärmen die „alten Knochen“. Ein wenig bedauert die Frau, dass ihre Haut nie richtig braun wird – so knusprig „geröstet“, wie es von den meisten modebewussten EuropäerInnen schon lange bevorzugt wird. Ihr blieb das bisher verwehrt. Sie nämlich gehört der aussterbenden Spezies der Goldenen an, so wie ihre Schwester auch. Dementsprechend schimmern die Härchen auf dem rechten Unterarm kupferblond im östlichen Licht, ähnlich wie das kurze, leicht gewellte – zumindest auf der Oberfläche schimmernde Haupthaar, wenn auch zuenehmend der Natur durch die Kunstfertigkeit der Frau Anita, einer tüchtigen Friseurin aus der nahe gelegenen Stadt Tulln (aus dem Frisörsalon Judith) etwas nachgeholfen wird. Der Un-Farbe Aschblond im Unterhaar muss alle paar Monate entgegengewirkt werden, denn irgendwann hatte die Natur beschlossen, ein wenig von dem Weizenblond der Jugendjahre verblassen zu lassen. Wahrscheinlich deswegen, weil etwas davon für die Nachkommen reserviert werden sollte, überlegt L.-M.. Fast das ganze natürliche, glänzende, leuchtende kupfrige Blond hatten nämlich ihre beiden Kinder zugeteilt bekommen und hatten es prompt während der ersten zehn Lebensjahre „aufgebraucht“. Wer weiß, wofür das gut war, überlegt die Mutter. Die Nachkommen wollen ohnehin nicht in Allem den Eltern gleichen.

Nimmt man die hellste der Frauen (eine Freundin seit Kindertagen) als Beispiel – Key mit ihren großen, blauen Augen, dem blassen Teint - jedoch keinesfalls mit blassem Wesen – im Gegenteil, sie ist eine Frau mit einer ungewöhnlich kraftvollen Ausstrahlung, so könnte man erwarten, dass die Töchter der „Schneekönigin“ der Mutter Haar geerbt hätten und damit hoch zufrieden wären. Doch weit gefehlt - die Mädchen entschieden sich prompt für dunkel gefärbte Locken, kaum dass sie den Kinderschuhen entwachsen waren.

Wir leben in einer wunderbaren Zeit, freut sich L.-M.. Ja, das tut sie trotz aller „pösen“ Blondinen-Witze („pöse, pöse“ verwenden ihre Kinder analog zum Engerl-Bengerl-Begriff, das bedeutet, dass „pöse“ nicht wirklich böse gemeint ist). Oh ja, wir im Europa des 21. Jahrhunderts sind gut dran. Uns ist es möglich, uns zu kleiden, wie wir wollen, zu denken was wir wollen, zu sein, was wir wollen - und alle paar Wochen eine andere Haarfarbe zu tragen – dem stetigen Vorwärtsstreben unserer besonnenen, klugen Vorfahren und Vorfahrinnen sei Dank, die den Rückschritten - gesetzt von den kurzsichtigeren (gemeint sind nicht die myopischen) - immer von Neuem erfolgreich trotzten...

Aber, um auf die Blondinen & Co zurück zu kommen - dass Äußerlichkeiten als reine Eitelkeit abzulehnen sind (dabei wollte L.-M. im Anlassfall doch nur vermeiden, dass der Hosenbund zu sehr spannte), das musste sich L.-M. von einem Kind sagen lassen, von ihrem eigenen genau genommen (das von der Mutter Neo gerufen wird). Angesichts des Tadels ist es besser, sie ginge jetzt nicht noch näher auf ihre ewigen Gewichtsprobleme ein, welche ihr ohnehin erst durch die Werbung so richtig „pöse, pöse“ suggeriert oder auch nur bewusst gemacht werden (weswegen L.-M. zuletzt den Ausschaltknopf des Television-Apparats neu entdeckt hat). Die Plakate mit sterbenden Hungermodels und unnatürlich retuschierten Gliedmaßen von „idealen“ Frauen und Männer-Models bergen keine Gefahr für eine, die allein die Künstlichkeit der Haarpracht für ungefährlich erachtet. Als Verfechterin der Natürlichkeit stoßen sie genannte Bilder von ganz alleine ab. Sie wendet bewusst den Blick von solch verzerrten Darstellungen ab, kauft keine Dessous von solcherart werbenden Firmen. Sie überlegt, dass jene die falschen Kunden ansprechen – die Männer nämlich, welche aber kaum die Produkte kaufen oder gar tragen werden. L.-M. würde auch nie so einen Hohlkopf zum Gefährten haben wollen, der das Körperliche voranstellt. Was für ein Glück sie doch hatte, einem klugen Mann begegnet zu sein - und nur den Einen ersehnt sie für sich. Neo, denkt die Frau, Neo würde zu der speziell-entwürdigenden Verkaufsstrategie „Mager-, Jugend- und Schönheitswahn“ auch so einiges einfallen...“

Dieses Kind hat frühzeitig begonnen, die Substanz in den Dingen zu erkennen, hat aber trotzdem Nachsicht geübt mit denen, die das den Dingen innewohnende Wertvolle nicht erkennen konnten. Wie oft lässt sich Vernunft, Weisheit, Verlässlichkeit dort finden, wo man es gar nicht vermuten würde, nämlich in den ganz Jungen unter uns, geht es der Erwachsenen durch den Kopf. Manchmal denkt die Mutter bewundernd, hingerissen von der Klugheit und Vielseitigkeit ihres Neo, es müsse sich um eine „alte Seele“ handeln. Vielleicht war dieses Kind aber auch nur ein altkluges Kind gewesen, ausgestattet mit einem analytischen Verstand und mit einem unverwechselbaren Humor (wenn sich auch punkto Humor das großmütterliche Erbe nicht verleugnen lässt - Omi Ernas „Hamur“2 ist gemeint).

Neo hätte in dieser Hinsicht ohne weiteres auch das Kind seiner Tante Eva sein können - nicht nur wegen der Familien-Ähnlichkeit, nein, das ist nicht alles an Gemeinsamem. Ihre verwandte Art offenbart sich in Problemlösungen, denn beide erkennen sie sofort das Wesentliche einer Unstimmigkeit und lösen einen allfälligen Knoten ohne viel Getue und Tamtam. Onkel Ernstl, der von seinen Nichten und Neffen bewunderte lässig-coole3 Gefährte von Eva, würde seiner Schwägerin L.-M. sicherlich in dieser Einschätzung beipflichten...

Der Sohn Jozi hat bisher keine humoristische Ader gezeigt. Als Entschädigung ließ ihn die Natur als kleine Sonne mit grau-grünen Augen auf die Welt kommen. Er lachte von Anfang an jeden Menschen an. Mit ihm lacht seine Umgebung auch ohne die Würze des Humors ganz gerne. Immer ist dieses Kind inmitten von Freunden zu finden, immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das kommt ihm doppelt und dreifach zurück.

Eine Bekannte der Mutter, Frau K. senior, berichtete einmal L.-M., sie sei mit demselben Bus gefahren, mit dem Jozi und seine Mitschüler von der Schule heim fuhren. Was aus dem Geschrei deutlich heraus stach, das war ein ihr geläufiger Spitzname (so Frau. K. senior). „Jozi!“ „Jozi!“ „Jozi!“ rief es von allen Seiten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, wenn auch die Freunde ständig wechseln.

Neo hingegen hat immer schon lieber still beobachtet, hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, blieb daher oft unbeachtet, manchmal auch traurig zurück. In unserer schnelllebigen Zeit spielt sich vieles an der Oberfläche ab, nur wenige nehmen sich die Zeit, um in die Tiefe zu schauen. Das Kind trug einen unentdeckten Schatz in sich, den es stetig vermehrte – fast ist die Mutter versucht zu sagen, Neo sei sich mittlerweile selbst genug.

Doch Jozi, der die Erzählung von Frau K. senior nicht kennt, berichtete der Mutter eine fast identische Geschichte über Neo und dessen FreundInnen, die er erlebte, als er die Gruppe bei einer Lokaltour in Wien begleitet hatte. Mit rund zwanzig Jahren kann also ein Menschenkind doch noch nicht ganz in sich ruhen, die Umgebung lässt es gar nicht zu. Es wirkt wie ein Magnet – in Neos Fall nicht zuletzt durch die Wirkung des hinreißenden Lächelns. Sobald dieses Menschenkind lacht, dann zerreißt der Schleier, dann kann man sich nicht losreißen vom Anblick des reinen Gesichts, von den braunen Augen, welche die Süße und die Bitterkeit von Waldhonig in sich vereinen...

Bei dem Gedanken an Honig knurrt der Sportlerin der Magen, denn sie hat noch nicht gefrühstückt (und auch noch nicht die Zeitung gelesen, etwas, was für sie obligat zum „richtigen“ Frühstück dazu gehört). Die allzu kleine Tasse duftenden Kaffees zählt nicht. Sie bräuchte mindestens einen Viertelliter von diesem Lebenselixier, gesüßt und mit Milch verfeinert.

Dazu würde sie sich ein Honigbrot streichen oder ein Butterbrot mit Marmelade. Am liebsten wäre ihr obendrauf ein ordentlicher Klecks von der selbstgemachten Marillen-Marmelade, die hergestellt ist aus den Marillen von dem alten Baum (einer ungarischen Sorte), der am Rande des Obstgartens wächst. Es kommt aber auch eine gekaufte Konfitüre in Frage, vielleicht die aus den säuerlichen Hagebutten oder doch lieber die fruchtige Weichsel-Marmelade vom Bäumchen am Zaun, oder aber L.-M. entscheidet sich für eine dicke Schicht von Omi Gretls4 Powidl, eine Zwetschken-Marmelade, die - eingekocht vor vielen Jahren und daher aufgrund der Austrocknung von etwas festerer Konsistenz als normalerweise erwünscht - immer noch köstlich schmeckt. Alle diese Köstlichkeiten lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen, müssen aber warten. Das nächste Mal würde L.-M. vor dem Losgehen wenigstens eine Banane essen oder ein weichgekochtes Ei verspeisen (leicht gesalzen), damit es ihr erspart bliebe, „am Zahnfleisch daher gekrochen“ zu kommen...

Zusätzliche Hungergefühle werden von den Düften geweckt, welche aus dem kleinen Wald der Nachbarin herüber ziehen (falls man überhaupt bei vier Bäumen schon von einem Wald sprechen kann). Nein, Kochgerüche sind das nicht. So früh schwingt Maria noch nicht den Kochlöffel. Der verblüffend appetitanregende, hellgrüne Farn ist es, der so frisch herüber leuchtet und duftet, als befände man sich in einem urzeitlichen Farnwald. So germig-pilzig lockt der modernde Humus, der darunter liegt und der frisch ausgebrachte Rindenmulch würzt mit einer Prise Harz, der L.-M. ein wenig an das Bohnenkraut (Satureja hortensis) erinnert, welches im Gemüsegarten hinter dem Haus wächst und übersät ist von winzigen, unscheinbaren, weißen Blütchen, die aber nichtsdestotrotz ein Schatz sind...

Ähnlich blüht der Thymian neben den Stufen im Vorgarten. Ihn hatte die Hobby-Gärtnerin vor Jahren an einen Platz in der prallen Sonne gepflanzt. Doch mittlerweile hat sich die Quitte über den halben Vorgarten gebreitet – sehr zum Leidwesen des Thymian und der sonnenhungrigen Blumen. Den Maiglöckchen war es wegen ihrer waagrechten Wurzeln nicht schwergefallen, an die sonnigen Ränder des Blumenbeetes zu flüchten. Dort, im lichten Schatten fehlt es ihnen an nichts, sie duften unvergleichlich im Mai und erfreuen mit roten Samen-Kügelchen im Sommer. Auf der linken Hälfte des Vorgartens hatte L.-M. Rosensträucher gepflanzt, welche mehrmals blühen - patriotisch rot und weiß, in den Farben Österreichs, versteht sich.

L.-M. bewegt sich in gebückter Haltung unter dem Quittenbaum, denn die Äste hängen tief, tragen schwer an den Früchten. Mitten am geschotterten Weg entdeckt die Frau ein Wühlmausloch. Jetzt weiß sie auch, wer für das Verschwinden ihrer geliebten Tulpen (Tulipa) verantwortlich ist. Einmal hatte sie schon diese Missetäterin im Verdacht gehabt, denn sie hatte eines Tages im Frühling fassungslos zusehen müssen, wie eine prächtige, rot blühende Tulpe tiefer und tiefer im Boden versunken war. Sie erinnert sich, dass sie einmal gelesen hat, Tulpenzwiebeln seien in früheren Zeiten eine Delikatesse für reiche Menschen gewesen. Die exaltierte Maus wird sich schamlos reich fühlen in diesem Beet (fürchtet L.-M.), während diese Dekadente ohne Skrupel die Gärtnerin arm frisst. Im Herbst müssten schon wieder neue Zwiebeln besorgt und gesetzt werden. Oh, der Frühling in Niederösterreich und in Oberösterreich oder in Nelkendorf! Den sollte man einmal erlebt haben! An allen diesen Orten hat L.-M. ihn schon genossen.

Das größte Bundesland Österrreichs mit dem Namen Niederösterreich bestellt (augenscheinlich) jedes Jahr höchstpersönlich den Frühling pünktlich für den ersten Märztag, denn er stellt sich alljährlich in den Farben des Landes ein: in Gelb und in Blau.

Zwei Wochen davor mag es noch bitterkalt gewesen sein, mit Temperaturen von minus zehn bis minus zwölf Grad. Doch nur eine Woche danach weicht schon die „sibirische“ Kälte einer erträglicheren, sodass unmittelbar neben den schmutzigen Schneeresten die ersten Schneeglöckchen schneeweiß durchbrechen können in der festen Absicht, der kommenden, warmen Zeit Blumen zu streuen. Als Kämpfer gegen kühle Widrigkeiten stechen bei jeder Blüte drei spitze, lange Blütenstilette in den Himmel, schützen dabei die drei viel kürzeren, sich schützend als enges Röckchen um die Staubgefäße legenden, die mit ihrem grünen Rand tatsächlich einem Röckchen näher kommen als Blütenblättern.

Kaum erreicht das Thermometer zwölf Grad oder mehr, da drängen schon die sanft-gelben (seltener auch rosa getönten oder royal-blaue)n Knospen der Wiesenprimeln als erste aus den flach am Boden liegenden sattgrünen, ausgeprägt gerippten Blattnestern – ganze Wiesen leuchten plötzlich zart hellgelb – alle Augen wenden sich ihnen zu, die Seelen dürsten nach Licht, eine unbestimmte Hoffnung keimt in ihnen, und Freude erfüllt die Menschen beim Anblick der Sonnenfarben. In den folgenden Tagen strecken sich fünf bis sechs an den Kuppen eingedellte, hellgelbe Blütenfinger sonnenhungrig der lange vermissten Wärme entgegen, bieten in ihrer Mitte den klar gezeichneten Kelch den Insekten an, voll gefüllt mit süßem Nektar, bleiben aber geduckt - dem Schönwetter misstrauend - nah am Boden. Ihnen folgen – buchstäblich auf dem Fuße, weil ebenso geduckt – die Ranken des himmelblauen Immergrüns.

Bis zur Mitte des Monats harren die großen Schwestern aus, die Narzissen, blinzeln derweil ein wenig durch die hauchdünnen, grünen Knospenhäutchen mit ein bisschen Gelb an den Spitzen in den Frühlingstag, um nach zu schauen, ob denn ihre Zeit nicht auch schon gekommen wäre. Dann aber öffnen sich alle innerhalb von zwei bis drei Tagen. Schwer wippen die kräftig-gelben oder orangen Röhren, welche die Staubgefäße umrahmen, umrundet von fünf darüber schwebenden Volants im selben Ton. Tage später würden sich ihre weißen Verwandten bei ihnen einfinden, ein bis zwei Wochen später ihre Cousinen, die wohlriechenden Dichternarzissen. Sie alle erinnern an Satelliten, oder wurden vielleicht die Satelliten nach dem Vorbild der Märzenbecher (wie man sie im Lande auch gerne nennt) gebaut? Wochenlang stehen diese Frühlingsboten unverdrossen geöffnet da oder werden von den Winden geschaukelt.

So selten das Blau in der Blumenwelt normalerweise zu finden ist, im Frühling leuchtet es üppig und kräftig aus den lichten Wäldern des ganzen Landes – in der Gestalt der Leberblümchen – die im Verblühen verblassen – und ebenso üppig spiegelt sich der Himmel hier unten in Gestalt der duftenden, blauen, violetten, lilafarbenen oder weißen Veilchen (Viola). Ihre Köpfchen unterscheiden sich von „normalen“ Blüten – und das hat einen ganz besonderen Grund.

Die Sage geht – so eine Erzählung der Urgroßmutter Franka, dass die Sippe der Veilchen einst aus dreierlei Gründen quasi „vom Wege abkam“ und dafür mit Konsequenzen zu rechnen hatte: erstens wegen der wertvollen Wurzeln, an denen Säuglinge während des Zahnens kauen, zweitens wegen ihres unvergleichlichen Duftes , welchen die weiblichen Menschen-Wesen bevorzugen, um ihren eigenen Geruch zu übertünchen, und drittens wegen der kräftig violetten Färbung, die in den uralten Zeiten keine andere Pflanze der Erde vorzuweisen hatte. So gesegnet, wurden die Violetten von den Zweibeinern, den Bleichen, den Schwitzenden, denen es an all dem mangelte, wovon die Veilchen im Überfluss haben, so sehr geliebt und verehrt, dass die Herrlichen dem Hochmut verfielen. Gewöhnliche Insekten sollten nicht beliebig ihren Nektar kosten dürfen, oh nein. Das suchten sie zu verhindern, indem sie ihre Blättchen unnatürlich verbogen, sie über den wertvollen Schatz schoben. Das wurde der Erdenmutter Gaia zugetragen. Entrüstet blickte sie auf ihre überreich beschenkten Kinder, griff wütend mitten hinein in die Gemeinschaft der Eitlen, um sie mit Stumpf und Stiel auszureißen. Doch wie wehe tat ihr das im selben Augenblick, zu sehr war sie Mutter. So ließ sie ab von ihrem Tun und wandte den Blick verstärkt den anderen Kindern zu, konnte aber nicht umhin, täglich nach ihren bestraften, aber trotz allem geliebten Kindern zu schielen und auf deren Einsicht zu hoffen.

Nachdem sich der große Sturm gelegt hatte, stellten die Violetten fest, dass ihnen ihre Schönheit quasi ausgerissen worden war, dass ihnen nur noch fünf „Fingerchen“ gelassen worden waren, die unschön verteilt um die Staubgefäße flatterten. Zwei Blütenblättchen ragten in die Höhe, drei wiesen zu Boden. Fünf Blättchen - das war nicht mehr und nicht weniger, als unzählige andere Blumen ihr Eigen nennen, überlegten die Beschämten. Und jenen, die von der strafenden Hand unmittelbar berührt worden waren, denen war unglücklicherweise die Farbe abhanden gekommen, „bleich vor Angst“, so sagt man bis heute. Diese Unglücklichen blieben in hellen Lila und rosa Tönungen oder in einem cremigen Weiß bescheiden zurück. Traurig lässt das Volk der Veilchen seitdem die Köpfchen hängen.

Wie zum Hohn erhoben sich unweit von ihnen die kräftigen, blauen Hyazinthen, und ausgerechnet dieses Spargelkraut sollte die Veilchen in jeder Hinsicht übertreffen, an Höhe, an Blütenfülle und an Duft. Sie, die bis dahin bescheiden ihr Dasein gefristet hatten, sie sollten fortan als erhobener Zeigefinger der Erdenmutter fungieren.

Die Veilchen hatten verstanden. Beschämt zogen sie sich zurück - unter die Büsche, an die lichten Plätze unter den Bäumen, an die noch freien Ränder an den Hecken, dorthin, wo sie niemanden stören könnten. Fortan sollten sie nur für eine kurze Zeit blühen, hatten ihre Blüten für immer neu modelliert – wie gesagt, zwei Blütenblätter weisen nach oben, drei in einem sanften Schwung nach unten. Wie geöffnete Schnäbelchen sehen sie aus und bleiben für alle Insekten einladend weit geöffnet, gleichen geradezu kleinen Landeplätzen. Im restlichen Jahr, wenn die Samen reifen, lassen die „Zurechtgestutzten“ grüne Blätter in einer perfekten Herzform stehen – ein Zeichen der Liebe, gerichtet an die Gute Erdenmutter allein.

Die blauen, gelben, hellvioletten und weißen Krokusse, welche die Waldränder früh im Jahr zieren, wurden von den Duftenden noch nie als Konkurrenten betrachtet. Das lässt die Krokusse ohnehin sozusagen kalt. Souvären blühen sie, ohne sich nach den anderen zu richten. Sie sind stets die ersten Färbigen, die durch die noch kühle Erde brechen, oft sogar durch den Schnee. Die Menschen holen sich viele von ihnen in ihre Gärten, weil sie so schön leuchten, weil ihre Farben so kräftig sind in ihrer Buntheit als wären sie lebendige Diamanten.

Gleich nach den Krokussen und während des letzten Winkens der fünf- bis sechsstrahligen, himmlischen Leberblümchen grüßen kräftig-blaue, feinstrahlige Familienangehörige, die Windröschen den Frühling. Und wie könnten sie in Niederösterreich fehlen: die gelben Buschwindröschen färben weite Flächen ein, dicht gefolgt von den weißen Schwestern, den Großen Buschwindröschen, die zuerst den gelben den Vortritt lassen und erst einmal nur an den geschütztesten Orten zu blühen beginnen. Ihre große Zeit würde schon noch kommen, dann würden die Waldränder weiß leuchten, so zahlreich erscheinen diese Zarten, im Wind Zitternden. Sie finden sich ein an allen sonnigen Orten, wo sie über den langen Winter das verrottende Laub weich bedeckt gehalten hatte.

Fast zeitgleich wippen die Blausterne und die winzigen, blauen Traubenhyazinthen über Wochen im Wind. Von einer furchtlos frechen Wühlmaus (sicherlich von jener, die sich anscheinend mit Vorliebe von teuren Tulpenzwiebeln ernährt) wurden sie aus dem Vorgarten L.-M.'s an die entlegensten Stellen des Gartens vertragen, vielleicht als Notration dort versteckt?

Am Dienstag, dem 20. März, pünktlich zum Beginn des Frühlings (in astronomischer Hinsicht), öffnen sich eine Etage höher die ersten goldenen, höchst eleganten Kelche der alten Forsythie, jeder einzelne gekrönt mit vier schlanken Zinnen. Auch sie blühen bis in den Mai hinein, anfangs ganz allein auf dem Holze, dann umrahmt vom goldgrünen Blattwerk.

Die Haselnusssträucher sind ebenso wie die Erlen mit gelben Blüten-Fransen dicht behangen, aber erst am 22. März beginnen sich die jungen frischgrünen Blätter der Hasel als dem ersten Strauch zu entfalten. Dem Beispiel der Haselnuss folgen unzählige schmalblättrige Weidensträucher und Weidenbäume unten am Fluss mit ihrer feinen silbergrünen Belaubung. Weiden lieben dieses Land und L.-M. liebt das Land und die silbernen, biegsamen Weiden. L.-M.'s Heimat ist doch ein Land der Weiden.

Zum Zeitpunkt der Weidenblüte ist die gelb-blaue Zeit schon etwas verebbt, aber noch lange nicht vorbei, obwohl da schon die neue Phase angekündigt wird: die weißen kleinen Gänseblümchen lugen zaghaft aus der Wiese, als wollten sie das Terrain erkunden.

Beim Scharbockskraut beginnen am 23. März sowohl die weich gerundeten grünen Herz-Blätter als auch die acht schmalgeschnittenen goldenen Blütenblätter wie frisch lackiert zu glänzen, blenden geradezu den Betrachter. L.-M. hat tatsächlich ein Tagebuch über Blumen und Pflanzen geführt, weil es sie fasziniert, wie diese Wesen ihr Leben organisieren.

Die sattgelbe Sumpfdotterblume würde bald am Teichrand den Bewohnern zur Freude sein – den ganzen April wird sie die Wildbienen locken – und die Wiesen würden sich bald kräftig gelb färben, weil die sogenannten „Löwenzähne“ (Taraxacum sect. Ruderalia) gerne in Massen auftreten. Und dort neben der größten der drei Fichten steht der Huflattich stramm auf seinen kräftigen Stängeln und lässt seine dottergelben winzigen Knöpfchen-Köpfchen sehen, seine volle Entfaltung ungeduldig erwartend, denn die würde fulminant werden: wie kleine Sonnen mit unzähligen Strahlen verblüffen sie immer aufs Neue. Dann erst kommen die matten Blätter. Kinder benutzen sie im Spiel als Regenschirme, so mächtig und breit sind sie geraten. Die Kletten des Huflattichs bleiben im August an den Hosenbeinen hängen, alle Vorbeischlendernden zupfen sie verärgert ab und versuchen, sie von sich zu schleudern. Auf diese Weise gelangten wohl einst die Samen zu der Strauchrose (einem Kind der alten chinesischen Gartenkunst des Konfuzius) in den Vorgarten von L.-M. - dorthin, wo sie der Gärtnerin deswegen zum Ärgernis sind, weil sie von der rosaroten Königin nicht goutiert werden, denn fast jede Rose wünscht solitär zu stehen.

Aber die Frau verlor sich soeben in weit zurückliegenden Erinnerungen an die Frühlingszeit und an Urgroßmutters Erzählungen, während sie eigentlich nur die Wühlmaus „sonst wohin“ wünschen wollte. Sinnlos. Die Kleine ist stärker als sie. Leicht frustriert schlägt sie das schwarze Gartentürchen hinter sich zu. Das Schloss schnappt mit einem metallischen Klicken ein. Zusperren lohnt sich nicht, denn die NachbarInnen schauen eh aufeinander, man kennt sich, Diebe würden sofort als solche entlarvt werden (Ihr Diebe: Zinken sind hier sinnlos – und es gibt auch nichts zu holen).

Am Zaun von Marias Vorgarten beginnt stets die Nordic-Walking-Tour, führt am benachbarten, bereits abgeernteten und gepflügten Weizenfeld vorbei. Die Halmreste ragen stoppelig aus der aufgeworfenen, hellen - trotz des letzten Regens wieder staubig-trockenen Krume. Schon im Reifungsprozess haben die Weizenstängel die Farbe der Erde angenommen, aus der sie vor vielen Monaten emporgewachsen waren, um am Ende wieder eins mit ihr zu werden. Bald schon wird das Feld erneut bearbeitet werden, es wird geeggt. Dann wird jeder Mensch feststellen können, wie gut die „frische“ dunkle Erde duftet, genauso satt und mehlig nämlich wie das weiße Mehl, das gemahlen wird aus dem Korn, welches auf diesem Felde wuchs.

Der Acker ist schnell passiert. Die Stöcke schlagen rhythmisch auf den warmen, blank-gescheuerten Asphalt. Im nächsten Augenblick fliegt die kleine Gestalt einen großen Schritt vorwärts, während die Stöcke – über die Lederschlaufen an den Handgelenken baumelnd – für den Bruchteil einer Sekunde hinter sie geschleudert werden, nur um sofort wieder die nächsten Schritte kraftvoll zu begleiten. Den Oberkörper gerade halten! Brust heraus! Blick voraus! Diese Befehle hatte sich die Autodidaktin vor vielen Jahren - in den ersten Nordic-Walking-Stunden - selbst erteilt. Inzwischen sind sie ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Manchmal wird sie übermütig und betrachtet die Umgebung als wäre sie Hans-Guck-in-die-Luft. Ihren Walking-Takt hält sie aber schon aus Gewohnheit bei. Vier Schritte lang wird die weiche, vom kürzlich niedergegangenen, nächtlichen Regenguss gewaschene Luft eingesogen. Die Lungen füllen sich mit Sauerstoff und zugleich mit schierer Lebensfreude, L.-M. strahlt, lächelt, nickt, vielleicht murmelt sie auch ein „Herrlich“. Ein unbekannter Passant, der ihr letzthin begegnet war, hatte den Anlass nicht erkannt. Sein skeptischer Blick traf die Frau, darin inkludiert: Debilitätsvermutung - was sie mit einem breiten Grinsen quittierte. Bei der nächsten Begegnung würde er vermutlich einen weiten Bogen um sie machen - darauf könnte sie wetten...

Wie es sich für eine Walkerin gehört, richtet L.-M. den Blick wieder nach vorne und stellt fest, dass sie ihre rosa Brille aufzusetzen vergessen hat. Macht nichts, für später hat sie ja die schwarze Sonnenbrille eingesteckt. Vorbei eilend an den akkurat beschnittenen Ziersträuchern, die den Vorgarten einer jungen Familie schmücken, erreicht sie die Teichlandschaft Johannas und ihres Franz.

Eine eingeschworene Schar sympathischer, sehr intelligenter indischer Laufenten - (wie L.-M. sehr wohl weiß, denn darunter befindet sich ihr Gimli, der nach dem unerwartet frühen Tod seiner Gefährtin Major Carter zur alten Truppe zurückkehren durfte) hat hier ihr Heim zwischen den Blüten, Gräsern und Findlingen. Anmutig drehen sich alle Köpfchen synchron der Vorbeieilenden zu, schnattern aufgeregt-protestierend, fast hysterisch – und zwar alle zugleich, beäugen die Störung misstrauisch mit geneigten Köpfchen (man hat das Gefühl, sie machen alles synchron), erkennen wohl keine Gefahr im Störenfried und ignorieren schließlich die Frau.

Im allgemeinen ist ihre Vorsicht durchaus angebracht. Vorletztes Jahr wurden sie des Nachts in ihrem Stall, wo sie sich in Sicherheit wähnten und wo sie die Besitzer in Sicherheit glaubten, von einem ausgewachsenen Fuchs überfallen. Tatsächlich saßen sie in der Falle. Übel hatte der Wüterich die Enten zugerichtet. Eine von ihnen konnte danach den Kopf nicht mehr heben. Ihre unverletzten Gefährtinnen und Gefährten zeigten etwas, das nur Liebe sein konnte: sie pickten Maisschrot auf und legten es vor dem Schnabel der schwer Verletzten ab, schoben es noch ein wenig näher zu ihr hin, um die Gefährtin zu ermuntern. Das taten sie tagelang. Bis zum Tode blieben sie an der Seite der Sterbenden. So eine rührende Fürsorge erwartet der Mensch nicht im Tierreich. Wer davon hörte, der war ergriffen. Die Besitzer der Enten brachten es nicht über sich, erlösend einzugreifen.

Nur drei Enten hatten letztendlich das Massaker überlebt. Heute haben sie eine neue, große Familie. Wäre das Völkchen damals auf dem Teich geblieben, hätte es vielleicht mehr Überlebenschancen gehabt, denn die Straßenlaterne beleuchtet den Vorgarten, das Wasser dient ihr als Spiegel. So liegt der kleine Garten in doppeltes Licht getaucht. Möglicherweise hätte der Fuchs diese Helligkeit gemieden...

Die Walkerin liebt das Licht der Laternen in ihrer Gasse, denn sie machen die Nacht zum Tage. Nicht die Angst vor Überfällen lässt sie so denken, denn dieser Ort ist friedlich. Es ist nur sehr angenehm, wenn man sich während des Walkens nicht primär auf eventuelle Unebenheiten des Weges konzentrieren muss. Sobald im Hochsommer die Temperaturen die Tageshöchstwerte von 40 Grad Celsius erreichen, dann bevorzugt L.-M. nächtliche Nordic-Walking-Runden. Sie geht außerhalb des Ortes zwar nur auf den bekannten Strecken, weil sie dort alle Unebenheiten im Gedächtnis hat, doch man kann nie wissen... In der erfrischenden Kühle der Nacht könnte sie noch stundenlang weitergehen. Doch irgendwann ist sie dann doch froh, wieder zurück in ihrer Gasse angelangt zu sein, legt die letzten Meter unter dem Licht der kunstvoll geschwungenen, grün gestrichenen Schmiedeeisen-Lampen zurück.

Jedes Mal, wenn sie sich einer Laterne nähert, zieht ihr eigener Schatten an ihren Fersen, macht sich mit jedem Schritt, den sie vorwärts schreitet hinter ihr länger, als wollte er noch nicht nach Hause gehen. Wankelmütig ist er. Direkt unter der Laterne sucht man ihn vergeblich. Doch mit jedem Schritt weg vom Licht, wird der Graue übermütig und hüpft voraus. Dann, im Zwielicht an der Schnittstelle zwischen zwei Lichtkegeln, springt er forsch hinter seinen Menschen und zieht wieder wie ein trotziges Kind an den Schuhen, nur um im heller werdenden Licht wieder den Schüchternen, den Erblassenden zu spielen. Nahe der Laterne wird er jedesmal lichtscheu, macht sich klein und kleiner, versteckt sich am Ende gar, indem er unter die Fußsohlen seiner Besitzerin, der Schattenspenderin kriecht...

Noch aber ist die Nacht fern. Die Walkerin verscheucht die Erinnerungen und schaut voraus ins Licht, das aber sehr zur Freude von L.-M. niemals ohne Schatten ist. Kunstvoll gestutzte grüne Zäune in den Gärten säumen den Gehsteig und werfen ihren Schatten. Müßig zu erwähnen, dass kein Strauch dem anderen gleicht. Wie sollte es auch anders sein in einer Gegend mit unzähligen Baumschulen Tür an Tür.

Die Ebereschen-Allee auf der anderen Straßenseite des Gehsteiges, an der Böschung des Flusses Große Tulln, wurde zum Beispiel unlängst von einer einheimischen Gärtnerei gesetzt. Die Bäume wurden gleich als Zweieinhalb-Meter-Bäume angeliefert. Im selben Jahr noch erfreuten sie mit ihren Vogelbeeren nicht nur die Vögel. Dass deren Dasein zur Ortsverschönerung beiträgt, darüber sind sich alle Befragten einig. Wer würde auch nicht gerne die knallroten Dolden aus dem fedrig grünen Blätterkleid lugen sehen? Zugleich verhindert die lockere Belaubung nicht die Sicht auf den Kirchturm (der erst erbaut worden war, nachdem die einst evangelische Kirche in eine katholische umgewandelt worden war). Das war anno 1700. Um 1100 herum kannte man aber schon das Schloss. Man nannte es einst Judinowa oder ähnlich - mit kleinen Abwandlungen, denn nicht nur Menschen und ihre Bauwerke, ihre Technik, ihr Glaube, ihre Werte und ihr Wissen ändern sich im Laufe der Zeiten, sondern ihre Sprache auch. Würde uns eine Zeitmaschine an denselben Ort vor fünfhundert Jahren transportieren - wir wären Fremde unter den eigenen Verwandten, die leiblichen Ahnen - Urgroßmütter und Urgroßväter - könnten uns allein wegen der unterschiedlichen Sprache als Feinde sehen - diese Überlegung gibt L.-M. zu denken.

Unterschiedliche Herren und Frauen hatte Judenau mit Gewissheit – doch nur die Namen der Herren scheinen in der Vergangenheit wichtig gewesen zu sein - denn ihre Namen sind auf eine Tafel geschrieben, die neben dem Tor des Schlosses hängt und heute den Besuchern Auskunft über die Geschichte gibt. Manchmal erfahren die Kinder in der Schule etwas über ihre engere Heimat und erzählen es zuhause den Eltern. So bleibt die Vergangenheit präsent.

Das Rittergeschlecht der Matseber herrschte hier über die alte Rittersburg, die ganz anders aussah, als das spätere Bauwerk. Die folgenden Herren hießen Rueber. Sie wurden in den Freiherrenstand erhoben. Sie hatten schwierige Zeiten durchzustehen, davon sei nur exemplarisch das Jahr 1529 erwähnt, als von Tulln her die Osmanen gen' Wien vorrückten und auf ihrem Weg das Schloss und alles zerstörten, was sie vorfanden. Das Grauen war unermässlich. Und doch: es kam der Tag, da es überwunden ward. Die Menschen schauten hoffnungsvoll nach vorn.

1578 wurde Judenau über seine Herren protestantisch. Welche Seelenqualen damals die Gläubigen plagten, die dem katholischen Glauben angehören wollten und ihr Heim verlassen mussten, das ist heute kaum vorstellbar. Im einundzwanzigsten Jahrhundert entscheiden wir in diesem Land individuell darüber, woran wir glauben wollen. Nun, im sechzehnten Jahrhundert hatten nur die Mächtigsten solche Freiheiten.

1583 kaufte ein neuer Herr den Ort, er hieß Helmhard Jörger. Viel hatte er vor, ließ das Schloss neu erbauen. Doch damals meinte es das Schicksal nicht gut mit dessen Bewohnern. Erdbeben erschütterten das Land, von Juni bis November 1590 bebte die Erde mehrmals, doch das erste Beben war das schlimmste, denn es überraschte die Schlafenden um ein Uhr Nachts, machte alles zunichte, was zuvor mühsam aufgebaut worden war. All diese Menschen liegen in der Erde Judenaus. Nach ihnen fragt Keiner mehr. Heute fragt sich höchstens noch jemand, wie er an die Schätze gelangen könnte, die im Schutt der Jahrhunderte tief unter dem alten Gemäuer wohl liegen mögen.

Der Glaubenskrieg, der dreißig unselige Jahre währen sollte - von 1618 bis 1648, ging auch an diesem Fleckchen Erde nicht spurlos vorbei. L.-M. quält die Vorstellung, was damals Christenmenschen einander antaten. Doch auch diese dunkle Zeit ist vorbei gegangen. Und neue Menschen kamen.

1701 kauften die Fürsten und Fürstinnen von Liechtenstein Judenau, und sie behielten es sehr lange. Friede war nun für mindestens einhundert Jahre eingekehrt.

Den ersten und den zweiten Weltkrieg hatte der Ort relativ gut überstanden - im Gegensatz zu vielen Menschen. Die Rote Armee war im letzten Krieg hier durchgekommen auf ihrem Weg nach Wien, war hier auf Widerstand gestossen. Heftige Kämpfe tobten damals auf den Feldern und Wäldern des Tullnerfeldes. Der Boden ist getränkt vom Blut und den Tränen der Verwundeten und Gefallenen - auf beiden Seiten verloren junge Männer ihr Wertvollstes - ihr Leben. Wofür?

Das Schloss Judenau existierte aber weiter, als hätte es das alles nicht gegeben. Es wurde unter anderem irgendwann von Katholischen Klosterschwestern übernommen, die darin eine Schule betrieben, und nach dem Ungarnaufstand 1956 beherbergte man Flüchtlinge darin. Heute endlich ist Ruhe eingekehrt für alle rund 2000 Judenauerinnen und Judenauer samt ihren Gästen, und die kleinen BewohnerInnen des Schlosses sind wohl behütet. L.-M. hofft, es möge endgültig sein.

Die Sicht auf die alten Bauten ist frei und höchst erfreulich. Einige Meter weiter jedoch - angesichts des dichteren Grüns - überkommt L.-M. das Gefühl, vor einem verwunschenen Märchenschloss zu stehen. Und doch: Kirche und Schloss stehen in friedlicher Verbundenheit - was wörtlich gemeint ist, weil sie durch einen hohen Bogengang verbunden sind. Sie ruhen inmitten des alten Obstgartens auf der anderen Seite des Flusses. Beide schimmern sie in ihrem „Schönbrunnergelb“. Von der Fluss-Seite her erblickt man ein gutes Stück des südlichen Turms. Der Frau vermittelt das alte Bauwerk das unerklärlich gute Gefühl eines geräumigen Nestes, „vielleicht wegen der neuen Verwendung“, denkt die Frau, denn diametral zu seiner wechselhaften Vergangenheit ist es heute ein wahrer Hort des Schutzes, ein Kinderheim.

L.-M. blickt kurz auf den vorbei fließenden Fluss, von dem sie aus dieser Perspektive nicht viel erkennen kann und konzentriert sich daher auf die Straße vor sich. Alle Ortsstraßen in der Region werden zugunsten von Pflanzentrögen und Pflanzen-Inseln verengt – was wiederum die Anrainer doppelt freut. Erstens genießen sie den Anblick der Blumen, und zweitens verhindern die „Inseln“ das Durchrasen der Autos durch das Ortsgebiet – nein, die „Blechkisten“ sind in Österreich keine rüpelhaften Automaten, vielmehr treten die darin sitzenden Lenkrad-Rowdys in unbeobachteten Momenten gerne brutal aufs Gaspedal. Tatsächlich sind – vielleicht deshalb? - nicht nur Straßen, sondern alle öffentlichen Plätze in dieser Gegend mit Sträuchern, Bäumen und Blumen geschmückt.

Die nahe Stadt Tulln ist als Blumenstadt sogar weltbekannt, aber nicht etwa deswegen, weil eine überbordende Autoraserei einzudämmen wäre. Übrigens bietet die Stadt Besichtigungen einer ausgedehnten Gartenanlage an, ganz ohne Auto - wahlweise mit dem Boot fahrend oder per Pedes. Internationale Blumenmessen gehören zum regelmäßigen Angebot von „Tulli“ (so wird die Stadt innerhalb der Familie spaßeshalber genannt – in der Beibehaltung des Kinderjargons).

Die Walkerin lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das große Granitkreuz, das einst am Friedhof des Dorfes Judenau gestanden war, am Grab einer längst Verblichenen, Unvergessenen. Marie Ranner, geborene Hagelmüller, geboren am 8. November 1803, gestorben am 2. Januar 1878. Wie sehr muss sie zu ihren Lebzeiten geliebt und verehrt worden sein, wie sehr nach ihrem Tode vermisst, sodass man das Bedürfnis hatte, ihr ein ewiges Denkmal zu errichten. Heute - befreit von dem Moos und den Flechten eines ganzes Jahrhunderts, wirkt es so neu wie damals. Seltsam, sein Stein wirkt lebendig und warm. Nun soll es hier „Am Spitz“ neben der Brücke stehen, nachdem es zuvor vom allseits beliebten und verehrten, langjährigen Dorfpfarrer nach einer Prozession feierlich eingesegnet worden war. Und seine neue Aufgabe ist: es soll als Brückenkreuz dienen, soll die Reisenden schützen, „Soll es Euch“, formt L.-M. in Gedanken den Gruß „soll Dich und alle Willkommen heißen, so Ihr im guten Willen kommt!“

Allein für die Bewohner von Judenau wäre diese Maßnahme gar nicht mal so notwendig gewesen, denn dies ist bereits ein Dorf der Glücklichen, obwohl sich andere fragen mögen, was denn da groß dran sei. Nichts besonderes, antwortet L.-M. den Spottenden. Nur: die DorfbewohnerInnen sind frei, der eine mischt sich nicht in die Angelegenheiten des anderen. Es gibt keine selbsternannten Dorfpolizisten oder bösartige Tratsch-Tanten und -onkel. Es gibt keinen erhobenen Zeigefinger, falls man den Gehsteig vor dem Haus nicht gefegt hat, kein Nachbar strengte je ein Gerichtsverfahren an, weil Äste üben den Maschendrahtzaun wachsen. Niemand wird erniedrigt. Keine und keiner erhebt sich. Das würde derjenigen oder demjenigen auch schlecht bekommen. In dieser Hinsicht sind die Menschen hier sehr sensibel. Und weil das so ist, wie es ist, ließ sich eines schönen(!) Tages das Glück hier nieder. So ist es möglich, dass die Menschen sogar in den Momenten des Unglücks noch etwas Positives finden, zumindest die berühmte Lehre daraus ziehen, obwohl sie auf das Glück im Unglück als Gesamtpaket dankend verzichten könnten. Nein, das Schwarzmalen liegt hier (fast) niemandem. Dem Glückskind fällt ein, wie einmal – genau genommen war es Mittwoch, der 25. Januar, ein schwerer, dunkler Wolkenkranz das Dorf eingekesselt hatte, während der Ort selbst im sanften Sonnenschein da lag. „Na bitte !“ sagt nicht nur Frau Anita, wenn sie jemandem voll und ganz beipflichtet. Was sagt man dazu?

Wie passend, dass L.-M.'s ganzes Land oft als eine „Insel der Seligen“ bezeichnet wird. Sie dehnt das Glück kurzerhand gleich über den ganzen Kontinent aus, denn dieser ist voll der Wunder. So wie uns unsere Erde eigentlich mit allem beschenkt, was uns froh machen könnte, freut sich die Frau. Nur dass es nicht gleich hundertprozentig alle bemerken, auch in ihrem Dorf nicht, was nicht weiter stört, weil – wie gesagt - die Positiven überwiegen. Diesen könnte jedwedes Schimpfwort der „Raunzer“ ein herzliches Lachen entlocken, mehr nicht. Doch wir wollen hübsch bescheiden bleiben, „dass wir nicht übermütig werden“, wie dies unser verehrter Herr Franz Sch. immer wieder so treffend formuliert. Seiner Frau entlockt diese Weisheit jedes Mal ein breites Grinsen. L.-M. vermutet, dass sie nicht geneigt ist, die inhärente Mahnung zu beherzigen. Ihre braunen Locken wippen fast herausfordernd, wenn sie den Kopf in den Nacken wirft. Diese Glückliche!

L.-M. bleibt am rechten Gehsteig mitten auf der Brücke kurz stehen. Von dieser schmucklosen Brücke mit seinem silbern schimmernden Stahl-Geländer fällt der Blick auf die sanft geneigten Ufer des Hochwasser-Gerinnes, welches nach Osten hin den Ort begrenzt. Das mehrere Meter tiefe Becken verbindet die Kleine Tulln mit der Großen.

Nach dem letzten unergiebigen Sommerregen schlängelt sich ein Rinnsal durch den satt-grünen Bewuchs, zwischen den starren Stängeln des purpurroten Blutweiderich und den schlanken, biegsamen Schwertblättern des Kolbenschilfs, die von der bunten Vielfalt der Seggen-Gräser umzingelt sind, plätschert verhalten über die Riesensteine aus Granit, die unter der Brücke liegen und ergießt sich in ein vom Rückfluss der Großen Tulln gefülltes Becken.

Ganz ohne menschlichen Dazutuns hatten sich dort Wasserwesen ihr kleines Refugium geschaffen. Und das vollzog sich innerhalb von wenigen Wochen. Die pikante Wasserbunge präsentiert das ganze Jahr über das Blau des Frühlingshimmels auf ihren nassglänzenden dunkelgrünen Tellerchen, die gelbe Sumpfdotterblume und andere Hahnenfußgewächse siedelten sich an und erhellen den Ort an den sonnenarmen Tagen. Später warf jemand eine Seerosenwurzel in das Wasser hinein. Die Rose blühte einen Sommer lang strahlend gelb. An den sandigen Ufern hatte L.-M. junge Binsen entdeckt. In diesem Moment verschmolz die Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Frau erinnerte sich, wie sie und ihre Schwester Margo einst aus den langen Binsen einer derart breiten Staude, dass deren Mitte einem Schwanenpaar als Nest hätte dienen können, kleine Tellerchen geflochten hatten. Die schaumig weichen Halme eignen sich vortrefflich dafür, denn sie brechen nie entzwei.

Allerdings war das in einer anderen Zeit, an einem anderem Ort. An einem namenlosen Bächlein, das über das Land der Großeltern (mütterlicherseits) floss, saßen die Kinder, während der Vater durch das Wasser watend einen Weidenkorb neben sich herzog, in welchem sich eine Menge von kleinen Fischen fing. Die Mädchen konnten gar nicht hinschauen auf die zappelnden Fischlein und freuten sich insgeheim, wenn eines durch das Flechtwerk schlüpfte und flink davon schwamm. Die restlichen würde die Mutter Dani für das Mittagsmahl in heißem Öl knusprig rösten...

Heute ist die Quelle versiegt, welche jenes kleine Bächlein speiste, das ein Dorf namens Nelkendorf umfloss. An seinen Ufern wuschen die Frauen in früheren Zeiten ihre Wäsche – doch seit „ewigen Zeiten“ geht niemand mehr mit dem hölzernen Waschtrog „Korito“5 zum Wäschewaschen dorthin. Die Waschmaschinen erleichtern das Leben ungemein.

Es denkt auch niemand daran, die Fische aus dem kleinen Tümpel neben der Großen Tulln heraus zu holen. Niemand mehr flechtet Körbchen aus den Binsen. Trotzdem ist den Teichwesen kein langes Leben beschieden. Im nächsten Frühling oder schon in diesem November kämen wieder die Bagger, um das Gerinne zu reinigen - was jedes Mal die Naturfreunde auf die „Palme“ treibt, weil fast alle Bäume und Pflanzen vom Grund und von den Hängen abgetragen werden. Die Proteste nützen nichts. Der Stahl schabt gnadenlos. Dann flüchtet wer kann, während jene, deren Wurzeln das Fortkommen unmöglich machen, mit viel Glück samt dem Aushub andernorts abgeladen, weiterwachsen können...

Von der Brücke aus, die über das Gerinne gespannt ist, überblickt man das Hochwasser-Becken, das sich auf einer Länge von ungefähr sechshundertfünfzig Metern in südöstlicher Richtung erstreckt. Von L.-M.'s Kindern wurde das Gerinne als riesige „Badewanne“ für Fische, Frösche und Kröten bezeichnet. In einem heißen Sommer war die Wanne immer leerer geworden, nur noch in den letzten Schlammlöchern drängten sich die Überlebenden der Hitzeperiode. Die Familie war – auf Wunsch der Kinder - mit Kübeln ausgerückt und hatte die winzigen Fische geborgen. Im Fluss Große Tulln wurden die Geretteten ausgesetzt.

Jozi und sein Freund Franzi taten das nicht etwa für die Fischer. Mitnichten. Sie versuchten sich verbotenerweise einmal selbst als solche. Vom Taschengeld hatten sich die Schulfreunde ohne Wissen der Eltern Angeln gekauft und suchten sich danach ein schattiges Plätzchen am Ufer. Das einzige was für diese Fischer zählte, das war das Abenteuer. Das Jagdfieber hatte die Buben gepackt, sobald der Schwimmer hüpfte. Einmal hatten sie einen Fisch gefangen. Über die eigene Courage erschrocken, lösten sie ihn aufgeregt und sehr vorsichtig („um ihm nicht weh zu tun“, wie Jozi gutherzig meinte, erklären zu müssen) vom Haken und warfen ihn gleich wieder in das Wasser – er tat ihnen leid, er sei zu klein gewesen, und er sei gleich davon geschwommen – da wären sie aber ordentlich erleichtert gewesen, erzählten sie später. Wären sie aber von den Fischern „erwischt“ worden, dann hätten sie sich in der gleichen Lage befunden wie die „pösen“ Kormorane (aber dazu später mehr)...

An dieser Stelle überlegt die Frau, welche der möglichen Nordic-Walking-Routen sie wählen soll. Heute steht ihr der ganze Vormittag zur Verfügung, wenn nicht gar der ganze Tag. Allerdings würde sie es vorziehen, nicht in die Mittagshitze zu geraten. So entscheidet sie sich für die sogenannte Achterschleife. Sie würde im Tal südwärts bis zu der Hügelkette gehen – bis nach Henzing oder bis nach Wagendorf, vielleicht sogar bis nach Sieghartskirchen. Dann könnte sie sich ostwärts wenden, entweder am Fuße des Hügels entlang oder über die „Gipfel“ gehend Zöfing anpeilen. Anschließend wird sie in einem Bogen zum jetzigen Ausgangspunkt zurückkehren. Danach ginge sie in Richtung Westen und Norden - vielleicht bis zur Donau in Tulln. Sollte sich die Hitze unangenehm ankündigen, könnte die Walkerin jederzeit ihre Runde abkürzen und heimkehren. Länger als vier Stunden sollte ihr „Spaziergang“ an diesem herrlichen Samstag nicht dauern, beschließt sie vorerst.