Читать книгу Scapa Flow - Ludwig von Reuter - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Kapitel Vom Abschluss des Waffenstillstandes bis zum Ankern auf dem Firth of Forth

ОглавлениеAm 10. November war in Wilhelmshaven bekannt geworden, dass mit den Ententemächten der Waffenstillstand zum Abschluss gelangt sei. Unter einer Reihe von Artikeln, die das Unschädlichmachen der deutschen Streitkräfte zu Lande und zu Wasser betrafen, kam für die Hochseeflotte, ihre uns hier nur interessierenden Linienschiffe, Kreuzer und Torpedoboote, der Artikel 23 der Waffenstillstandsbedingungen in Frage. Er lautet:

„Die Kriegsschiffe der deutschen Hochseeflotte, welche die Alliierten und Vereinigten Staaten bezeichnen, werden sofort abgerüstet und alsdann in neutralen Häfen oder in deren Ermangelung in Häfen der alliierten Mächte interniert. Die Häfen werden von den Alliierten und den Vereinigten Staaten bezeichnet werden. Sie bleiben dort unter der Überwachung der Alliierten und Vereinigten Staaten, es werden nur Wachkommandos an Bord belassen.

Die Bezeichnung der Alliierten erstreckt sich auf:

6 Panzerkreuzer,

10 Linienschiffe,

8 kleine Kreuzer (davon 2 Minenleger),

50 Zerstörer der neuesten Typen.

Alle zur Internierung bezeichneten Schiffe müssen bereit sein, die deutschen Häfen sieben Tage nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages zu verlassen. Die Reiseroute wird ihnen durch Funkspruch vorgeschrieben.“

Die Nichterfüllung der Waffenstillstandsbedingungen würde von den Alliierten mit der Besetzung von Helgoland beantwortet werden. Einige Tage später wurde in Wilhelmshaven verbreitet, dass auch die der Nordseeflussmündungen angedroht sei. Wenn dieser Nachricht auch nur der Wert eines Gerüchtes beigemessen werden konnte, so konnte es bei dem von der Entente beliebten und damals schon erkannten Verfahren der allmählichen Steigerung der Bedingungen doch früher oder später zur Wahrheit werden. So hat das Gerücht wohl nicht verfehlt, auf die Entschlüsse zur Überführung der Hochseeflotte nach dem Firth of Forth eine Wirkung auszuüben.

Aus der bedingten Fassung der Bestimmungen über die Internierung in neutralen oder alliierten Häfen ging die mala fides der Entente klar hervor: es war bei dem Drucke, den die Entente auf die neutralen Staaten ausüben konnte und auch ausgeübt hat, gegeben, dass sie keine neutralen Häfen für die deutschen Schiffe finden würde. Sie hat, abgesehen von Spanien, dessen Häfen für unsere Schiffe nicht in Frage kommen konnten, es nicht einmal der Mühe für wert gehalten, sich um die Bereitstellung neutraler Häfen zu bemühen. Sie glaubte wohl, sich diese Unterlassung der deutschen Regierung gegenüber leisten zu können. Auch die Anfrage bei der spanischen Regierung war so gehalten, dass der Wunsch nach Ablehnung herausgelesen werden konnte. Die Entente hat mit dem Festlegen der deutschen Schiffe in Scapa Flow mit Vorbedacht die Bedingungen des Waffenstillstandes unerfüllt gelassen.

— — — — — — —— — — — — — — — — — —

Zur Beschleunigung der geforderten Abrüstung wurden die Schiffe der Hochseeflotte, entsprechend ihrer Stationszugehörigkeit, auf Häfen der Nord- und Ostsee verteilt. Die deutsche Marineleitung glaubte, dass die Schiffe von diesen Häfen aus — einzeln oder in Gruppen — den Marsch nach den neutralen Häfen, die in Dänemark, Schweden, Norwegen und Holland vermutet wurden, würden antreten können. — Für die Abrüstung und für die Überführung in diese Häfen mussten die Offiziere der Schiffe, die sich bis auf wenige Ausnahmen infolge ihrer Ablehnung durch die Mannschaften oder bei dem Hissen der roten Flagge von Bord begeben hatten, wieder in ihren Dienst eingesetzt werden. Voraussetzung war, dass ihnen ein gewisses Maß an Autorität zugesichert werden konnte, dass die Mannschaften nicht weiter Offiziere ablehnten und dass deren Verhältnis zu den regierungsseitig eingesetzten Soldatenräten ihrem Offizierstandpunkt entsprechend geregelt wurde. Der Flottenleitung gelang es, mit dem 21er Ausschuss in Wilhelmshaven ein Abkommen zu treffen: die Offiziere behielten nach ihm allein die seemännische Führung der Schiffe, in Angelegenheiten des inneren Dienstes hingegen musste die Mitwirkung der Soldatenräte in Kauf genommen werden; in ihren eigenen Angelegenheiten wurde den Offizieren Unabhängigkeit von den Soldatenräten zugesichert; den Mannschaften wurde das Recht, Offiziere selbständig abzulehnen, entzogen. Schon während diese Verhandlungen im Gange waren, hatte sich der überwiegende Teil der Offiziere an Bord seiner Schiffe zurückgefunden: entweder aus einem übermächtigen Pflichtgefühl heraus, oder weil er von den Besatzungen um Rückkehr gebeten worden war. Diesen waren in solchen Fällen die Unordnung an Bord und das häufig wüste Treiben der Soldatenräte, deren Unfähigkeit, den komplizierten Dienst an Bord zu leiten, offen zutage lag, zuwider geworden. Dass die Abmachungen der Flottenleitung nicht von allen Schiffen anerkannt oder auf die Dauer gehalten worden ist, bedarf kaum der Erwähnung. Infolge der allgemeinen Arbeitsunwilligkeit schritt die Abrüstung der Schiffe nur langsam vorwärts, von irgendeiner Sorgfalt bei der Bergung der von Bord geschafften Ausrüstungsgegenstände war keine Rede; es sprach für die Güte unserer Marinemunition, dass durch ihre unvorschriftsmäßige Behandlung nicht eine Katastrophe heraufbeschworen worden ist. In die Abrüstung fiel die neue, von der Entente im Waffenstillstandsabschluss noch nicht gestellte Forderung der Überführung der deutschen Schiffe in einen englischen Hafen, um in ihm die Ausführung der vertraglich ausbedungenen Abrüstung einer Prüfung zu unterziehen. Ob und inwieweit die deutsche Regierung sich dieser neuen Forderung entgegengestellt hat, ist nicht bekannt geworden; die der englischen Flottenleitung vom Chef zugestellten Gegenvorstellungen blieben unberücksichtigt. Diese neu gestellte Forderung zwang zu einer Wiederzusammenziehung der deutschen Schiffe auf der bei Wilhelmshaven gelegenen Schilligreede. Von hier sollten sie von dem ältesten Kommandanten geschlossen nach dem Firth of Forth überführt werden; einige Tage später wurde englischerseits für die Überführung der Schiffe ein Admiral verlangt.

Die Forderung, die unbesiegte deutsche Hochseeflotte nach einem Hafen des Feindes zu überführen, stellte das Offizierkorps dieses Verbandes vor eine neue, eigenartige Aufgabe. Es wurde eine Dienstleistung von ihm verlangt, die außerhalb der durch Beruf und Stand übernommenen Pflichten lag. Sie stellte die Offiziere vor eine Gewissensfrage von außerordentlicher Bedeutung und Schwere! Die Lösung dieser Frage musste jedem Offizier selbst überlassen bleiben. Gewiss kann der höchste Vorgesetzte in dem Sinne, wie er persönlich die Frage gelöst hat, Gehorsam von seinen untergebenen Offizieren fordern, doch kann in solchem Fall« dem Offizier das Recht, ihn zu verweigern, nicht abgesprochen werden.

Die Beantwortung der Frage war davon abhängig, wie der einzelne Offizier den Begriff „Ehre“ verstand: ist die Ehre des Offiziers ein Ding an sich oder ist sie mit dem Staatswohl verbunden, diesem Untertan? Beiden Auffassungen muss gleiche Berechtigung zuerkannt werden. Für beide sind Vorgänge in der Geschichte des preußischen Offizierkorps vorhanden. Für die erstere sei angeführt: das Verhalten des von der Marwitz, der im Siebenjährigen Krieg den Befehl Friedrichs des Großen, das Schloss Hubertusburg zu plündern, als gegen seine Ehre verstoßend ablehnt; er quittierte den Dienst. Für letztere: der Vertrag von Tauroggen, den York Feind, dem Russen, abschließt; das preußische Offizierkorps forderte vom König, York ein Ehrengericht zu stellen; der König lehnte das ab.

Ich persönlich entschied mich, als die Frage durch Anforderung eines Admirals für Überführung des Verbandes nach dem Firth of Forth für mich brennender geworden war, dafür, dass die Ehre in diesem Falle dem Staatswohl zu dienen habe. Die Besetzung von Helgoland und der Nordseeflussmündungen hielt ich für so schwerwiegend, dass gegenüber dieser Schädigung des Deutschen Reiches, wenn ich sie verhindern konnte, meine Person keine Rolle spielen durfte.

Dass bei Besetzung der Nordseeflussmündungen und Helgolands die Entente außerdem noch die deutsche Flotte in Beschlag nehmen würde, und dass dies unter Berücksichtigung der durch die Revolution unter den Mannschaften der Hochseeflotte geschaffenen Stimmung und Zustände nicht verhindert werden könnte, stand für mich außer Frage. Zunächst forderte der Waffenstillstand nur, dass die Hochseeflotte zur Prüfung ihrer Entwaffnung nach einem englischen Hafen überführt würde. Von dort aus sollte sie zur Internierung in neutrale Häfen entlassen werden. Dass den zu überführenden Schiffen die Überfahrt nach England zu einer Falle werden würde, war bei der englischen Sinnesart vorauszusehen. Voraussicht ist jedoch kein Beweis. Der Beweis, dass wir betrogen werden sollten, musste erst tatsächlich erbracht werden. Der Betrug konnte uns die Freiheit des Handelns zurückgeben: wir konnten dann mit unseren Schiffen machen, was wir wollten, wir konnten sie auch versenken. Die Schiffe vor dem Auslaufen nach England zu versenken, war leider bei der Sinnesart ihrer Besatzungen und bei dem Verlust jeglicher Autorität des Offiziers praktisch ausgeschlossen. Die Zeit konnte jedoch vieles ändern und bessern.

Lehnte das Offizierkorps seine Beteiligung an der Überführung nach England ab und verließ die Schiffe, so wurden sie von den Besatzungen in ihrer Abneigung gegen den Wiederausbruch des Krieges entweder selbst zum Feind gefahren oder ihm im deutschen Hafen ausgehändigt. In beiden Fällen erschien es ausgeschlossen, dass die Entente nicht sofort die billige Gelegenheit wahrgenommen hätte, die Schiffe in ihren endgültigen Besitz zu überführen. Die revolutionären deutschen Besatzungen hätte sie von Bord gejagt. Ihre Presse würde dann wohl aller Welt verkündet haben, dass der englische Admiral, infolge Pflichtvergessenheit der deutschen Seeoffiziere, die ihre Schiffe verlassen hätten, zu seinem Bedauern gezwungen gewesen sei, die deutschen Schiffe zu besetzen, da sie keinesfalls in Händen meuternder Matrosen hätten gelassen werden können. Ein großer Teil der deutschen Presse hätte ohne Zweifel in das gleiche Horn gestoßen. Die Presseäußerungen hätten freilich den Seeoffizier unbeeinflusst gelassen. Für ihn musste allein der Trieb leitend sein: was auch mit den Schiffen der Hochseeflotte geschieht, geschieht nur durch den Offizier, — für einen Ausgang in Ehren würde er einstehen.

Ich war mit mir ins reine gekommen: der Offizier musste die Überführung selbst in die Hand nehmen. Damit blieb ein gewisses Maß von Zucht und Ordnung auf den deutschen Schiffen erhalten und dem Engländer die Gelegenheit entzogen, sich auf Grund von Disziplinlosigkeiten an Bord in den Besitz der Schiffe zu setzen. Sollte die Frage der Überführung des Verbandes an mich herantreten, so würde ich, sofern sich kein geeigneterer Admiral für diesen wenig erfreulichen Dienst fände, nicht ablehnen. Dieser Entschluss ist mir nicht leicht geworden.

Ich will nicht sagen, dass ich zu dieser Zeit schon die Absicht gehabt hätte, die Versenkung der Hochseeflotte selbst in die Hand zu nehmen; ich dachte vielmehr daran, noch vor Antritt der Fahrt der Schiffe vom Firth of Forth nach neutralen Häfen in die Heimat zurückzukehren. Pläne auf weite Sicht, über die nächstliegensten Ziele hinaus, ließen sich damals begreiflicherweise nicht fassen. Doch schon bald nach der Überfahrt nach Scapa Flow wuchs in mir das mich schließlich ganz beherrschende Gefühl, für einen der Hochseeflotte würdigen Ausgang aus der Internierung sorgen zu müssen.

In der Richtung meines Entschlusses, die Führung der Schiffe zu übernehmen, forderte ich die Gefolgschaft der Offiziere. Ähnliche Gedankengänge mögen auch den damaligen Flottenchef, Admiral von Hipper, geleitet haben, als er die Vorbereitungen zur Überführung der Hochseeflotte nach England und diese selbst anordnete. Auch später habe ich bei vielen Offizieren des Verbandes Auffassungen gefunden, die von den meinigen wenig oder gar nicht abwichen. Ich muss es daher nachdrücklich zurückweisen, wenn von einer Auslieferung oder Übergabe der deutschen Flotte durch deutsche Seeoffiziere gesprochen oder geschrieben wird. Wir Offiziere wussten, was wir taten!

Für die Durchführung des Waffenstillstandes hinsichtlich der Seestreitkräfte waren von den Alliierten noch Ausführungsbestimmungen zu geben.

Deshalb ersuchte der englische Flottenchef am 12. November den deutschen, einen Admiral zur mündlichen Besprechung nach dem Firth of Forth zu senden. Kontreadmiral Meurer wurde hierzu bestimmt. Er traf an Bord des kleinen Kreuzers „Königsberg“ am 15. November auf dem Firth of Forth ein. Die Besprechungen fanden an diesem und am folgenden Tag an Bord des englischen Flaggschiffes „Queen Elisabeth“ statt. Das Ergebnis überreichte Admiral Meurer am 18.11. vormittags Admiral von Hipper. Es enthielt im Wesentlichen:

a) Anlaufen des Firth of Forth und Ankern auf Außenreede behufs Nachprüfen der Entwaffnung;

b) Treffpunkt 21.11. 8 Uhr vormittags Greenwich-Zeit May Insel in rechtweisend West 40 Sm.;

c) Kurse dorthin über Punkt S1 und Doggerbank-Feuerschiff Süd;

d) Annäherungskurs 270, 10 Sm. Fahrt. Formation: Schiffe Kiellinie, Schlachtkreuzer an der Spitze, dann Linienschiffe, kleine Kreuzer, Zerstörer am Schluß;

e) Geschütze seefest in Richtung vor- und achteraus gezurrt;

f) eine genügende (englische) Streitmacht wird die deutschen Schiffe am Treffpunkt aufnehmen und nach dem Ankerplatz geleiten;

g) je ein leichter englischer Kreuzer mit blauer Flagge im Top wird sich an die Spitze der einzelnen deutschen Gruppen setzen und sie auf den Ankerplatz führen; h) Ankerplan auf dem Firth of Forth;

i) 1. Brennstoffausrüstung: Für 1500 Sm. mit 12 Sm. Fahrt ab Schilligreede; außerdem für Hilfsmaschinenbetrieb bis 17. 12.;

2. Proviant: Für 10 Tage für das Überführungskommando, bis 17.12. für das Wachkommando.

Dem englischen Flottenchef, Admiral Beatty, dürfte gelegentlich der Besprechung mitgeteilt worden sein, dass das Linienschiff „König“ und der kleine Kreuzer „Dresden“ bis zum gesetzten Auslaufetermin nicht fahrbereit seien, jedoch sobald als möglich nachkommen würden. Sie stießen am 6. November in Scapa Flow zum Verband, „Mackensen“, der als sechster Panzerkreuzer gefordert war, war noch im Bau, die Verhandlungen seinetwegen kamen erst nach einiger Zeit zum Abschluss, an seiner Stelle wurde im Januar 19.19, das Linienschiff „Baden“ nach Scapa Flow abgeliefert.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Am 17. November abends ließ mich der Flottenchef, Admiral von Hipper, auf das Flaggschiff bitten. Er eröffnete, mir die englische Forderung, dass ein Admiral die deutschen Streitkräfte nach dem Firth of Forth überführen solle. Von den Admirälen der Hochseeflotte käme für diesen Dienst Kontreadmiral Meurer und ich in Frage. Da es bei dem herrschenden Nebelwetter nicht sicher sei, ob ersterer rechtzeitig vom Firth of Forth zurück sein würde, so bäte er in diesem Falle mich, den Verband zu führen; es handele sich nur um die kurze Zeit der Überführung nach dem Firth of Forth, dann würden die Schiffe in neutrale Häfen entlassen werden und ich könnte zurückkehren. Ich führte ihm die Gründe an, die es mir schwer machten, den Verband zu übernehmen, doch würde ich mich ihm für diesen Dienst zur Verfügung stellen, falls Admiral Meurer nicht rechtzeitig zurückkehren könnte; ich hielte diesen Flaggoffizier für geeigneter, da er die Verhandlungen mit dem englischen Flottenchef geführt habe, und daher am besten wissen müsste, was englischerseits gefordert würde, und wie diesen Forderungen zu entsprechen oder zu begegnen sei. — Admiral Meurer kehrte am 18. November morgens zurück, und damit allerdings noch so rechtzeitig, dass er wohl die Führung des Verbandes hätte übernehmen können. Trotzdem bat mich der Flottenchef am 18. November vormittags, den Verband zu führen, da Admiral Meurer als Mitglied der Waffenstillstandskommission in Wilhelmshaven nicht zu entbehren oder zu ersetzen sei.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Am 18. November mittags übernahm ich den Verband. Er lag noch in verschiedenen Häfen zerstreut. 19. November mittags 12 Uhr sollte er, nach England auslaufend, die Reede von Schillig verlassen. Eine Fülle von Arbeit war noch in den wenigen Stunden bis dahin zu bewältigen. Vom Flottenchef, Admiral von Hipper, hatte ich folgenden schriftlichen Befehl erhalten:

1. . . . . . . . . (unwesentlich).

2. Die nach Untersuchung der Schiffe im Firth of Forth und nach Anbordnahme der englischen Geleitkommandos aufzusuchenden Internierungshäfen sind noch nicht bekannt. Die gesamten Überführungskommandos bleiben bis zum Eintreffen der Schiffe usw. im Internierungshafen an Bord. Im Internierungshafen sollen nur Wachkommandos an Bord bleiben, der übrige Teil des Überführungskommandos soll mit Transportschiffen zurückgeholt werden. Admiral Beatty hat zugesichert, daß er die Namen der Internierungshäfen und die Zeit, zu der die Transportschiffe dort eintreffen müssen, rechtzeitig hierher mitteilen wird. Entsprechende Benachrichtigung und Befehle werden dann erteilt werden;

3. Nach Aufnahme des Überführungsverbandes durch die englische Kreuzereskorte (40 Sm. Ost von May Island) hat jeder F.-T. Verkehr zu unterbleiben, soweit er nicht durch den Führer der englischen Eskorte oder später durch die vom C. i. C.2 Grand Fleet getroffene Regelung gestattet wird.

gez. von Hipper.

Admiral Meurer erläuterte mir noch mündlich seine schriftlichen Niederlegungen über die Abmachungen mit dem englischen Flottenchef und teilte mir seine persönlichen Eindrücke mit, die mich zu äußerster Vorsicht und Zurückhaltung im Verkehr mit der englischen Flottenleitung veranlassten. Admiral Meurer erwähnte, dass seiner Meinung nach die Engländer nicht daran dächten, unsere Schiffe nach neutralen Häfen zu entlassen; dass Admiral Beatty nicht mit dem unversehrten Eintreffen der deutschen Flotte auf dem Firth of Forth gerechnet zu haben schien, habe ich erst viele Monate später erfahren — von Nutzen wäre uns Offizieren diese Kenntnis bei unserer damaligen Machtlosigkeit an Bord nicht gewesen, sie hätte uns nur den harten Weg nach dem Firth of Forth noch schwerer gemacht.

Der Stab für den Verband war schnell zusammengestellt. Als Chef wurde Fregattenkapitän Iwan Oldekop gewonnen. Er hat dem Verband ausgezeichnete Dienste geleistet; ich hatte uneingeschränktes Vertrauen zu ihm, und seine prächtigen persönlichen Eigenschaften machten das Arbeiten mit ihm leicht und anregend. Die Last der Arbeit ist ihm nie zu groß geworden, und obgleich er im Tageskampf mit den radikalen Elementen in der „Drecklinie“ stand, sind ihm seine Stellung und sein Dienst nie leid geworden. An den bescheidenen Erfolgen des Verbandes hat er seinen vollen Anteil. Ihm und den Herren meines Stabes sei hier mein wärmster Dank für die hingebende Mitarbeit an den wenig erhebenden Aufgaben des Verbandes ausgesprochen; sie haben auf diesem letzten Gang der Hochseeflotte noch einmal ihr Bestes hergegeben und durch ihr persönliches Wesen mir den Dienst erträglich gemacht. Noch besonders gedenken muss ich des Führers der Torpedoboote, Korvettenkapitän Hermann Cordes — er vereinigte in sich alle die persönlichen und dienstlichen Eigenschaften in besonders hohem Grade, deren ein Führer von Torpedobooten bedarf. Die frische Fröhlichkeit und Tiefe seines Wesens, das hohe Verständnis und Geschick, das er bei der Leitung und Behandlung von Offizieren und Mannschaften entfaltete, sind dem Verband sehr zugute gekommen und trugen ihm allseitige Verehrung ein.

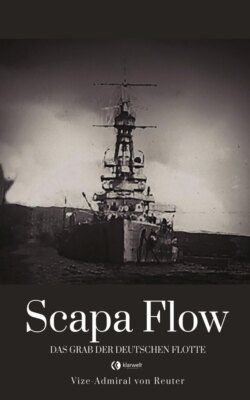

Der Verband erhielt die Bezeichnung „Überführungsverband“ und wurde als ein von der Hochseeflotte detachierter Verband angesehen. Zum Flaggschiff wurde das Linienschiff „Friedrich der Große“ genommen.

Die Kommandoübernahme wurde dem Verband mit folgenden Worten bekanntgegeben: „Ich habe mit dem heutigen Tage den Überführungsverband übernommen. Ich weiß mich mit den Besatzungen eins, dass jeder bei der Überführungsfahrt seine Pflichten so erfüllen wird, dass das Vaterland den baldigen Frieden erlangt.“

Am Abend des 18. November schiffte ich mich mit meinem Stab auf „Friedrich der Große“ ein. Er brachte uns noch in der Nacht nach Schilligreede. Dort war schon ein Teil des Verbandes versammelt, doch war bei dem herrschenden Wirrwarr weder möglich, die Namen der Schiffe festzustellen, noch, ob sie vorschriftsmäßig abgerüstet, mit Brennstoff und Proviant versehen seien. Es war unmöglich, einzugreifen, es musste einem glücklichen Zufall überlassen bleiben, ob zur befohlenen Zeit — 19. November, vormittags 9 Uhr — alle Schiffe und Torpedoboote zur Stelle und für die Überführung klar sein würden. Am 19. November morgens wurde festgestellt, dass der glückliche Zufall eingetreten und der Verband gesammelt sei.

In einer Sitzung unterrichtete ich die Unterführer und Kommandanten der Schiffe kurz über die Grundsätze, nach denen der Verband geleitet werden würde. Ich hätte ihn übernommen, lediglich damit die uns bitter nötige Ordnung und Ruhe im Reich nicht wieder in Frage gestellt würden. Die gleichen Beweggründe setze ich bei den Offizieren des Verbandes voraus. Es wurden dann noch die verschiedenen von der Flotte mit dem 21 er Ausschuss vereinbarten Punkte durchgesprochen, besonders dass die seemännische Führung des Schiffes in der Hand des Seeoffiziers bliebe und die Soldatenräte von ihr ausgeschlossen seien. Eine noch ungeklärte Frage war bis dahin die Flaggenführung; kein Offizier wäre unter der roten Flagge in See gegangen; es wurde angeordnet, dass die Kriegsflagge zu setzen sei, nebenbei würde im Vortop wohl ein rotes Zeichen geheißt werden, es sei nach Vorgang des Flaggenschiffes niederzuholen. Schließlich wurden noch Anordnungen erlassen über Anzug und Verhalten der Besatzungen beim Einlaufen in den Firth of Forth und über den dienstlichen Verkehr zwischen uns und den englischen Seebehörden; zu diesem seien Soldatenräte, da ihre Zulassung englischerseits abgelehnt worden sei, nicht hinzuzuziehen. Sollten den deutschen Offizieren in der Internierung Vergünstigungen angeboten werden, so seien sie zurückzuweisen. Den Besatzungen sei zu sagen, dass ich über jeden Angehörigen des Verbandes — als Deutschen — dem Engländer gegenüber meinen Schild halten würde. Allgemein wurde den Offizieren empfohlen, sich der Mannschaft gegenüber zurückzuhalten und Bekehrungsversuche zu unterlassen: diese würden jetzt doch zu keinem Erfolg führen und gäben nur den Hetzern Gelegenheit, gegen die Offiziere zu agitieren.

Nach dieser Sitzung fand noch eine solche der Soldatenräte statt, um den Verband-Soldatenrat oder Obersten Soldatenrat, wie er sich später nannte, zu wählen. Gewählt wurden ein Obmann mit zwei Mitgliedern; Ersterer war noch nie an Bord gewesen. Er soll durch irgendwelche Machenschaften der revolutionären Gewalt in Wilhelmshaven mit einem gefälschten Befehl des Hochseekommandos an Bord des Flaggschiffs geschmuggelt worden sein. Für die Auffassung, die die Soldatenräte von ihrer Stellung hatten, sind die Worte charakteristisch, mit denen er sich dem Chef des Stabes nach der Wahl vorstellte: „Also ich habe jetzt den Verband übernommen und Sie sind mein technischer Berater.“ Der Chef des Stabes klärte die Soldatenräte über die Folgen, die ein Führen der roten Flagge mit sich brächte, auf: sie sei Piratenflagge und zöge sofortige Beschießung und Vernichtung des Schiffes nach sich, welches sie auf hoher See führe. Diese Aussicht schwächte die Begeisterung, unter roter Flagge die Nordsee zu befahren, erheblich ab, und die Soldatenräte kehrten reumütig zu der besseren Schutz gewährenden alten Kriegsflagge zurück; nur auf ein rotes Zeichen im Vortop glaubten sie nicht verzichten zu können; auch für dieses war bereits beim Verlassen der Jade die Begeisterung geschwunden, und es wurde niedergeholt.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Fahrt nach dem Firth of Forth. Auf 12 Uhr mittags wurde das Inseegehen des Verbandes festgesetzt. Es musste jedoch später um zwei Stunden verschoben werden, weil ein großer Kreuzer nicht rechtzeitig Dampf aufgemacht hatte.

Ein sonniger, ruhiger Herbsttag. Die lange Reihe der Schiffe und Torpedoboote setzte sich in Formation, an der Spitze die fünf Panzerkreuzer „Seydlitz“, „Moltke“, „Hindenburg“, „Derfflinger“ und „v. d. Tann“, dann das IV. und III. Geschwader, geführt von „Friedrich der Große“, ihm folgten die kleinen Kreuzer und diesen die Torpedoboote. Sie dampften wie so oft im Kriege hinaus in die Nordsee, lautlos majestätisch, nur diesmal nicht zum Kampf für Land und Volk.

Beleuchtet von den Strahlen der sinkenden Herbstsonne wurde Helgoland passiert — es glühte in allen Farben. Helgoland galt diese Fahrt! Das war uns Offizieren ein Trost. Dann ging es über das Gefechtsfeld vom 17. November 1917, immer weiter englandwärts

Der uns vorgeschriebene Weg führte durch minenverseuchte Gewässer. Er war kurz vorher für unsere Fahrt auf Minen abgesucht und durch ausgelegte Feuerschiffe für die Nacht fahrbar gemacht worden. Trotzdem stieß das Torpedoboot V 30 auf eine Mine und sank. Der Verlust betrug 2 Tote und 3 Verwundete; die Besatzung wurde von anderen Torpedobooten aufgenommen. Für dieses T-Boot, das lediglich durch Unfall ausgeschieden war, wurde trotzdem von englischer Seite Ersatz verlangt und von der deutschen Waffenstillstandskommission auch gestellt. Der 20. November war wieder ein sonniger Tag, nur etwas diesig. Die Einförmigkeit des Tages wurde durch ein Depeschenboot des Flottenkommandos mit Briefen an den englischen Flottenführer und abends durch die Meldung des kleinen Kreuzers „Köln“ unterbrochen, dass er alle Kondensatoren leck habe, aber doch versuchen würde, uns zu folgen. Ein anderer kleiner Kreuzer wurde abgeteilt, er sollte in der Nähe von „Köln“ bleiben und diesen Kreuzer nötigenfalls schleppen. Und nun graute der Morgen des 21. heran, des Tages, der uns zum Einlaufen im Firth of Forth gesetzt war. — Auch er war sonnig, aber doch auch stark diesig. Unsere Hoffnung, dass Nebel uns einhüllen würde, erfüllte sich leider nicht. Immerhin schwächte die diesige Luft für den Gegner das Eindrucksvolle des Bildes. Pünktlich acht Uhr war die Verbindung mit den englischen Streitkräften, die uns durch die Sperren geleiten sollten, hergestellt. Ein englischer Kreuzer setzte sich an die Spitze der Linie von großen Kreuzern und Linienschiffen, und mit gesteigerter Fahrt ging es dem Firth of Forth entgegen. Immer mehr englische und Ententeschiffe tauchten aus dem nebligen Hintergrunde hervor, sich vor uns setzend oder uns auf beiden Seiten umschließend und geleitend. Sogar ein französisches Kriegsschiff wurde sichtbar, ein ungewohnter Anblick in der Nordsee. Über uns kreisten Luftschiffe und Flugzeuge. Alle englischen Schiffe waren gefechtsklar. Der Feind wollte nicht glauben, dass der Sieger vom Skagerrak, diese über alles gefürchtete deutsche Flotte wirklich entwaffnet sei und nicht vielmehr diese letzte Gelegenheit benutzen würde, die englische Flotte „heimtückisch“ zu überfallen. Doch für ein solches Vorhaben fehlten im Verband alle Voraussetzungen, konnte doch schon eine höhere Fahrt als 11 Seemeilen nicht gehalten werden.

Immer wieder trug der Wind die englischen Hurras zu uns herüber. Wir hatten das Empfinden, als ob dieses ekstatische Rufen ein Gefühl der Scham übertönen sollte, die Flotte sieglos in die Hand zu bekommen, die Englands historische Übermacht zur See am Tage von Skagerrak gebrochen hatte.

Die englischen Berichte haben sich ungünstig über die Haltung der deutschen Besatzungen und das Aussehen der Schiffe ausgelassen. Nur englische Anmaßung konnte erwarten, dass wir unsere Besatzungen lediglich ihnen zu Ehren Paradeaufstellung würden einnehmen und die Schiffe neu malen lassen. Die Schiffe hielten, soweit es den Offizieren bei der Unzuverlässigkeit der Bedienung der Kessel und Maschinen möglich war, die Formation; eine Stauchung der Linie, die einige Schiffe zum Ausscheren zwang, kam leider vor. Kurz vor dem Ankern passierten die englischen Schiffe ihr Flottenflaggschiff und brachten ihrem Admiral Beatty drei Hurras aus. Gegen 3 Uhr nachmittags ankerte der Verband auf dem für ihn bestimmten Ankerplatz; das Ankern selbst verlief ohne weitere Störung. —

Gegen 4 Uhr nachmittags traf der Funkspruch vom englischen Flottenchef ein: „Die deutsche Flagge ist um 3,57 nachmittags niederzuholen und darf ohne Erlaubnis nicht wieder gehisst werden.“

Englische Politik liebt die große Geste. Mit diesem Befehl wollte England den endgültigen Sieg über die deutsche Flotte der Welt kundtun.

Im Lichte des internationalen Rechtes betrachtet, konnte die Flaggenniederholung für die Aufrechterhaltung der Souveränität der deutschen Schiffe nicht als ausschlaggebend angesehen werden. Die Souveränität war dem Verband belassen, denn den Schiffen blieben die Kommandozeichen: die Admiralsflagge und die Kommandantenwimpel.

Es ist zu vermuten, dass man englischerseits über die Geste die Hauptsache, das Niederholen der Kommandozeichen, übersehen hatte. In dem späteren, von der englischen Regierung veranlassten Verhör über die Versenkung der deutschen Schiffe zeigte sich englischerseits eine gewisse Überraschung über diese Unterlassung.

Des Ansehens des Verbandes wegen und weil es nach den bisherigen internationalen Gepflogenheiten, z. B. im japanisch-russischen Krieg, nicht üblich gewesen war, internierten Schiffen die Flagge zu nehmen, wurde mündlicher und schriftlicher Protest gegen das Flaggenstreichen eingelegt. Wir beriefen uns in ihm auch auf das Ritterlichkeitsgefühl, dass zwischen sich achtenden Gegnern eine derartige Zumutung nicht üblich sei.

Der Protest wurde abschlägig beantwortet und damit begründet, dass zwischen England und Deutschland noch der Kriegszustand bestände.

Diese Entscheidung wurde in einem nochmaligen Schreiben an den englischen Hochseechef abgelehnt. Gleichzeitig wurde der deutsche Hochseechef mit folgendem Funkspruch von dem Protest in Kenntnis gesetzt; er sei hier wiedergegeben, da das Protestschreiben selbst bei der Versenkung verloren gegangen ist: „Englischer Flottenchef hat am 21. November angeordnet, dass die deutsche Kriegsflagge mit Flaggenparade niederzuholen und ohne Erlaubnis nicht wieder zu setzen sei.

Ich habe hiergegen protestiert: es handle sich um eine Internierung. Neutrale feindliche Häfen ständen Waffenstillstandsbedingungen parallel. Da in neutralen Häfen kein Niederholen erfolge, dürfe dies auch nicht in feindlichen Häfen geschehen. Englischer Flottenchef hat ablehnend geantwortet: Nur Feindseligkeiten seien eingestellt, Kriegszustand bestehe weiter. Keinem feindlichen Schiff könne erlaubt werden, die Flagge in britischen Häfen zu führen, so lange es unter Bewachung stehe. Ich habe diesen Bescheid nicht anerkennen können.“

Am Abend des Einlaufetages noch sandte der Second in Command Grand Fleet Admiral Madden seinen Chef des Stabes, Kommodore Hodges, mit einigen Offizieren und Dolmetschern an Bord meines Flaggschiffes. Er überreichte mir die Anweisung für die deutschen Schiffe:

a) für Maschinenbereitschaft, Kettenlänge, Bootverkehr auf dem Firth of Forth, Lichterführung bei Nacht, F.-T.-Verkehr, Sendesperre, Signalverkehr mit den englischen Schiffen und Postregelung,

b) für die Prüfung auf Entwaffnung: am 21. November noch sollte eine vorläufige, am 22. November die Hauptuntersuchung stattfinden.

Ihre Zustellung an die einzelnen Schiffe übernahm der englische Admiral. In der mündlichen Besprechung mit Kommodore Hodges wurde festgelegt:

1. daß keine ansteckenden Krankheiten, wie Grippe, auf dem Verband herrschten. Schwerkranke sollten zur Überführung auf ein englisches Lazarettschiff dem englischen Admiral vorher angezeigt werden.

2. daß der kleine Kreuzer „Köln“ nicht eingelaufen und daß über den Umfang seiner Maschinenbeschädigung dem Verband noch nichts bekannt geworden sei.

3. Es wurde mündlicher Protest gegen den Befehl zur Flaggenniederholung eingelegt. Er wurde von Kommodore Hodges entgegengenommen, er selbst gab vor, von diesem Befehl des englischen Hochseechefs nichts zu wissen.

4. Die Briefe des deutschen Flottenchefs wurden übergeben. Ich unterstrich im Sinne des Flottenchefs die Notwendigkeit der in ihnen enthaltenen hohen Kopfzahlen der Wachkommandos für die bestimmten Schiffe.

5. Auf meine Frage, welches unsere neutralen Internierungshäfen sein würden, wurde geantwortet, sie seien unbekannt.

6. Der englische Admiral ließ mich wissen, falls ich ihn zu sprechen wünschte, sollte ich mich bei ihm anmelden lassen. — Ich hatte vorläufig keine Veranlassung hierzu.

In der Anweisung über den Bootsverkehr war enthalten, dass der Bootsverkehr von Schiff zu Schiff verboten sei und keine Boote zu Wasser geführt werden dürften. Auf Boote, die gegen die Vorschrift zu Wasser gelassen würden, würde Feuer eröffnet werden. Die Anweisung wurde sofort den Schiffen bekanntgegeben, um Zwischenfälle zu vermeiden. Trotzdem trat aus Unkenntnis des noch nicht durchgedrungenen Befehls bei einem Torpedoboot ein Verstoß ein. Nach Untersuchung durch den englischen Admiral wurde mir noch spät am Abend von ihm mitgeteilt, dass der Fall geklärt und erledigt sei.

Der 22. November gehörte der Untersuchung der Schiffe. Die englischen Untersuchungskommissionen setzten sich aus einer Anzahl von Seeoffizieren, Deckoffizieren, Unteroffizieren und Mannschaften zusammen. Sie waren anscheinend den gleichen englischen Schiffsklassen entnommen, die sie bei uns jetzt durchsuchen sollten. Englischerseits war angeordnet, dass die deutschen Besatzungen an Deck, frei von den Geschützen, anzutreten hätten, alle Räume und alle Spinde sollten geöffnet sein, Schiffspläne, Besatzungsrapporte, Dolmetscher und Führer seien bereitzuhalten.

Die Untersuchung auf Entwaffnung wurde gründlich durchgeführt. In den Bunkern wurden z. B. die Kohlen umgeschaufelt, in den Munitionskammern zufällig dort stehende Kisten und Kasten geöffnet. Anscheinend war der Engländer mit einem gewisse n Misstrauen an die Untersuchung, ob die Entwaffnung auch wirklich durchgeführt sei, herangetreten; er mochte es uns nicht zugetraut haben, dass wir sie restlos vorgenommen hätten. Sie fanden nichts auszusetzen, es sei denn, dass zu weitgehend desarmiert worden war, indem auch u. a. Geschützverschlüsse, die Artillerie- und Torpedokommandoelemente entfernt worden waren. Eine gewisse Bewunderung für unser vorzügliches Schiffsmaterial konnte der Engländer nicht unterdrücken. Bei dieser Gelegenheit sei das Urteil eines amerikanischen Seeoffiziers, das er bei einer späteren Besichtigung der „Bayern“ deren Kommandanten gegenüber gefällt hat, angeführt: „Sie wussten ja gar nicht, was Sie an Ihrer Flotte England gegenüber für eine Waffe in der Hand hatten. Hätten Sie das gewusst und sie ausgenutzt, so wäre es anders gekommen. An Ihre Schiffe und besonders an die ‚Bayern‘ kann kein englisches Schiff auch nur entfernt heranreichen.“ Nun, was wir an unseren Schiffen hatten, das wussten wir; an uns Seeoffizieren hat es nicht gelegen, dass nicht alles herausgeholt worden ist, wie wir es gewünscht hatten: wir hatten das Bleigewicht unserer von falschen Auffassungen geleiteten auswärtigen Politik mit uns herumzuschleppen, auch hatte nach der Skagerrakschlacht der Engländer es vermieden, zu einer neuen Schlacht mit uns anzubinden, er beschränkte sich auf die Ausnutzung seiner günstigen geographischen Lage und sparte seine Flotte.

Das persönliche Verhalten der einzelnen Mitglieder der Kommission war sehr verschieden, es durchlief die Skala von äußerster Kühle bis zu einem gewissen Mitempfinden für die Stellung und Lage des deutschen Seeoffiziers. Die Soldatenräte hatten sich mit weißen Armbinden und roten Schleifen an den Fallreeps aufgestellt. Ihr Vordrängen fand seitens der englischen Offiziere und Mannschaften absolute Ablehnung. Diese kalte Übergießung verstimmte sie, aber sie lernten nichts aus ihr. Auch die Anbiederungsversuche der deutschen Mannschaften, die leider trotz der Ermahnungen der deutschen Offiziere nicht unterlassen wurden, fanden keine Gegenliebe.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Während der Tage unseres Aufenthaltes auf dem Firth of Forth hüllte uns meist ein mehr oder weniger dicker Nebelschleier ein, der unsere Schiffe den Augen des englischen Publikums entzog. Es zeigten sich nur wenige Vergnügungsdampfer. Das englische Publikum verhielt sich, soweit wir es vom Flaggschiff aus beurteilen konnten, still und zurückhaltend; nur eine „Lady“, die an uns vorüberfuhr, erhob drohend ihre Faust.

Auffallend war die Sorge, die die Engländer wegen des geringen Schutzes unserer Reede gegen Oststürme zur Schau trugen. Jedenfalls schoben sie diese Sorge in den Vordergrund bei ihrem Drängen, die deutschen Schiffe sobald als möglich in einen geschützteren Hafen zu überführen. Sicher bot die Reede gegen Oststürme wenig Schutz, das war aber doch vorher bekannt gewesen, also hätte ein weniger offenliegender Ankerplatz, z. B. Scapa Flow, für diese Untersuchung gewählt werden können. Es ist jedoch nicht die Art englischer Politik, mit der Tür ins Haus zu fallen; England weiß aus langer Erfahrung, dass es den Völkern sympathischer als den Hunden ist, sich dem Schwanz stückweise, statt auf einmal, kürzen zu lassen. Die Überführung in einen geschützteren Hafen — geredet wurde von Scapa Flow — bedeutete nur ein weiteres Stückchen des mit der Zeit vom deutschen Volkskörper ganz abzuschneidenden Flottenschwanzes. Das Verlangen nach Überführung der deutschen Flotte nach dem Firth of Forth war als der erste Schritt bei dem Betrug anzusehen, den wir zu beweisen uns vorgenommen haben, und dem nun der zweite und dritte, mit der Fahrt nach Scapa Flow und der Internierung daselbst, auf dem Fuße folgen sollten. Am 20. November hatte der englische Hochseechef dem deutschen den Funkspruch mitgeteilt, dass die deutschen Dampfer zum Abholen der überzähligen Besatzungsmannschaften nach Scapa Flow zu senden seien. Dieser Funkspruch war, da er nicht vom „Friedrich der Große“ aufgenommen worden war, der Verbandsleitung unbekannt geblieben. Erst am 22. November erhielten wir. Gewissheit über unseren nächsten Bestimmungsort. Zwei englische Anordnungen, datiert vom 22. und 23. November, liefen ein über Formationen, Kurse, Verhalten bei Nebel, bei Durchfahrt durch die Pentland-Skerries und beim Ankern in Scapa Flow. Die letztere legte die Reihenfolge der Verbände bei der Überführung fest. Die Torpedoboote begannen am 22. November, am 24. November folgten die großen Kreuzer, am 25. November das IV. Geschwader, am 26. November verließen die letzten Schiffe den Firth of Forth. Um 12 Uhr mittags, am 25. November, lichtete das IV. Geschwader Anker und dampfte bei diesigem, später stark nebligem Wetter aus dem Firth of Forth. Unsere Begleitung bestand aus dem englischen Flaggschiff, Linienschiff „Imperor of India“, das die Führung an der Spitze übernahm, und vier weiteren Linienschiffen, von denen sich je zwei an Backbord- und an Steuerbordseite von uns hielten. Zum Durchlotsen durch die englischen Minensperren hätte wohl ein Schiff genügt, aber es lag wohl in der englischen Absicht, durch diese scharfe Bewachung uns eben stückweise an die Tatsache zu gewöhnen, dass wir von England in Beschlag genommen seien. Am nächsten Morgen wurde durch eine dreifache Trossen- und Balkensperre in die Bucht von Scapa Flow eingelaufen und vorläufig im nordwestlichen Teil geankert. Hier kam später ein englischer Offizier an Bord, der die deutschen Schiffe einzeln nach ihren, weiter westwärts in der Bucht gelegenen, endgültigen Ankerplätzen geleiten sollte. Gegen Mittag war „Friedrich der Große“ nach zweimaligen vergeblichen Versuchen wirklich annähernd auf seinem Platz verankert; den anderen Schiffen erging es nicht viel besser. Hätte sich der Engländer entschließen können, unseren Offizieren die Ankerpeilung zu geben, so wäre das Ankermanöver, das bei dem ziemlich stromlosen Gewässer der Bucht kein Kunststück war, sicher in der Hälfte der Zeit bewältigt worden.

1 Ein bestimmter geographischer Punkt auf der Kurslinie, die durch die Minenfelder der Nordsee führte.

2 Chef der englischen Hochseeflotte.