Читать книгу Año Nuevo en Sudán - Luis Pancorbo - Страница 4

ОглавлениеLa primera vez que tuve la idea de ir a Sudán fue en 1970, cuando vivía en Roma, y ahí se quedó, varada, como un pez en la arena. Durante casi medio siglo mi proyecto de viaje caía siempre en una decidida procrastinación, ese vocablo latino que aún emplean los ingleses aplicándolo con cierta deportividad a lo que no puede ser. Los viajes se hacen cuando se da una conjunción temporal determinada y eso es lo más valioso que tienen. No son antes ni después, sino cuando suceden. Y no siempre es cuando tú más los deseas. Tampoco los viajes tienen que ver con lo que diga el hígado de una oveja, como en los augurios romanos. El caso fue que me entró un deseo, mechado de curiosidad, por ir a Jartum, que no he podido satisfacer hasta hace poco. Y todo fue porque en septiembre de 1970 pude ver a pocos metros de distancia al nuevo presidente sudanés, Gaafar el Nimeiry, sentado junto a Gadafi, que fue su anfitrión en Trípoli. Creo que nunca he estado tan cerca de personas tan poderosas y polémicas sin que un guardaespaldas me haya alejado en el acto. Pero la vida tiene resquicios, o excepciones, si se prefiere, que vienen a ser como la sal que hay que echar a un huevo frito. Sin eso el aburrimiento es lo que condimenta la tristeza de existir. En aquella ocasión se celebraba el primer aniversario del derrocamiento de la monarquía libia. El nuevo gobierno militar de Trípoli había invitado a presidentes de medio mundo y, por la misma razón, acudimos al evento bastantes corresponsales con base en Italia, amén de periodistas procedentes de los países más heterogéneos. En aquel tiempo un capitán de veintisiete años, llamado Muamar el Gadafi, parecía todo un libertador del pueblo oprimido, aparte de un tipo apuesto y valiente que había derribado sin derramamiento de sangre la empolvada monarquía del rey Idris I. Los dignatarios congregados, especialmente los de los países árabes, y en concreto el sudanés Nimeiry, quien a su vez había dado un golpe de Estado el año anterior en Jartum, se felicitaban por el surgimiento de aquella estrella que era Gadafi, propulsada además por una enorme cantidad de petróleo. Sin embargo, a mí en aquel tiempo me intrigaba casi más la figura de Nimeiry, con sus grandes gafas de sol, su blanca y vaporosa yalabía, una especie de chilaba, que contrastaba con su piel de un negro casi azulado y en la que me pareció distinguir tatuajes tribales. Nimeiry era la viva imagen de uno de esos antiguos jefes africanos que daban órdenes que podían implicar perder la vida, o el perdón de la misma, sin mover un músculo de la cara.

Pues bien, ya en aquella naciente Libia republicana acaricié la idea de viajar a Bilad al-Sudán, la Tierra de la Gente Negra, un país que me parecía mítico con solo mentarlo. No se trataba, por supuesto, del Sudán del soldado, como diría Churchill, sino del Sudán del Nilo y del mar Rojo, el de los antiguos nubios y el de los nómadas camelleros y, por si aún fuera magra tal confluencia de intereses, el país que hasta 2012 fue el de mayor extensión de toda África.

Pero sobre todas las cosas, por encima incluso del mar Rojo, Sudán es el país del Nilo. Eso lo reivindica también Egipto, y con toda razón, pero no es menos cierto que el gran río se refunda en Jartum. En realidad el Nilo nace en Jartum cuando se juntan el Nilo Blanco y el Nilo Azul, hasta entonces dos ríos cada uno de su padre y de su madre, por mucho que se pretenda encontrar un origen único en algún lejano charquito o manantial. Por otro lado, al margen de la cansina historia de su origen, es innegable que es en Jartum donde el Nilo se convierte en el río de ríos, porque a partir de allí le esperan, ya sin escisiones, unos dos mil kilómetros de desierto antes de desembocar triunfalmente en el Mediterráneo. Además de eso, la recreación o resurgimiento del Nilo enmarca de una manera opulenta la historia del general Gordon y el Mahdi, dos figuras históricas que caracterizan mejor que nadie el viejo Sudán. Dos hombres dignos de ser grandes enemigos, tal para cual. Bien es cierto que aquella mano de la historia la ganó el Mahdi y la perdió Gordon, pero luego hubo más partidas de poder a orillas del Nilo sudanés, donde el triunfo se transformó en derrota, y viceversa, y los ingleses acabaron comiéndose el pastel de Sudán, la tierra más extensa y áspera del África oriental.

Todo eso y algo más era cuanto yo anhelaba desde hacía un largo tiempo: contemplar Al Bahr, que es como en árabe llaman al río Nilo, y bien llamado está. Es un mar de un color indefinible. Personalmente no tenía nada en contra del río de Roma que pasaba al lado de mi casa, el biondo Tevere —el rubio Tíber—, que no sé a quién se le ocurriría destacar el amarillo de sus aguas tan distante del color del oro. Pero lo que yo ansiaba era ver un día a los dos Nilos, el Blanco y el Azul, juntándose en Jartum. Y a eso se le añadía la evocación, esta ya más de color sepia, o de sangre seca, del general Gordon muriendo por la mayor de las razones posibles: por coherencia personal, un principio quizá no tan valorado como otros de categoría sublime, como por ejemplo dar la vida por la corona inglesa o por la patria. Coherencia, eso era lo que le motivaba a Gordon, algo por lo que ya casi nadie se inquieta, ni mucho menos se juega el bigote ni la cartera. Pero Gordon estaba hecho de otra pasta, y teniendo ya tantos honores a sus espaldas, y campañas triunfantes como la de China, no le importó empecinarse y resistir con un puñado de hombres en el sitio de Jartum, cuando quedaba claro que todos le habían abandonado, propios y extraños, ingleses y otros europeos, incluso su hasta entonces inveterada buena fortuna. Ni vaciló para afrontar en soledad la muerte, por la espalda, el lanzazo que le derribó en las escaleras de un palacio que aún hoy es la gloria de Jartum, aunque no es un lugar visitable ni fotografiable, siendo la residencia del actual presidente, Omar al-Bashir.

Guardé todo eso como las hojas que antes se ponían a secar entre las páginas de los libros, por si un día pudiese abrir aquel viejo volumen. Total, han sido cuarenta y tres años de espera para pisar Sudán. A lo mejor es verdad que nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca tuvieron éxito mis iniciativas de viaje a Jartum durante mi corresponsalía de RTVE en Roma, ni se me presentó la oportunidad de incluir Sudán en alguno de mis posteriores documentales televisivos. De modo que, con los años, Sudán se fue cubriendo de polvo en mi almacén particular de viajes intentados.

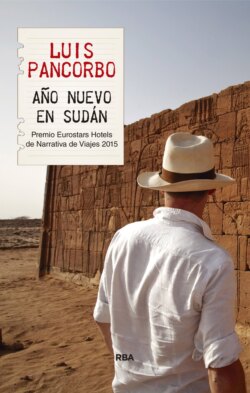

Pero siempre puede llegar un cambio de tornas, todo es cuestión de vivir bastante (aunque eso nada tiene que ver con sobrevivir). Algunos amamos los cambios de tornas más que los cambios de tortilla. Y así en diciembre de 2013 se me ocurrió sacar a Sudán del disco duro de mi memoria, imaginándomelo como uno de los mejores lugares del planeta para recibir un Año Nuevo, o quizá era para escapar de quién sabe qué, que uno puede poner en su maleta una infinidad de pretextos, ya que ocupan menos que los calcetines.

La embajada de Sudán en Madrid se enclava en un piso modesto del paseo de la Castellana, cerca de la plaza de Cuzco, y al lado de un bar donde ponen tapas de jamón, el impuro alimento español que tanto gusta al niño como al abuelo, que dirían en alguna antigua feria de la piel de toro. Allí hice mi solicitud de visado y tuvieron la cortesía de concederme uno que podía usar a lo largo de todo un mes. Me cabía de sobra el periodo navideño hasta el día de Reyes, y fue lo que tramé: permanecer ese tiempo en un país completamente alejado del panderetazo y el rascar la botella de anís, y a muchos kilómetros mentales del inmoderado llamamiento a la bondad de los corazones a través de los televisores y los escaparates, a través de los móviles y tabletas, y, en definitiva, alejado de tanta presión consumista. Eso, claro está, en el Occidente cristiano, el que ha olvidado que la auténtica Navidad se tuvo que producir en primavera si es que fue entonces cuando nació realmente alguien que responde al estereotipo, tan manipulado históricamente, del Niño Jesús, el nuevo Mitra que surge de una madre virgen en un pesebre donde no falta un toro o un buey. Y ese folclore también se está aboliendo.

Después de todo, algún sitio de Sudán como la costa del mar Rojo no iba a ser malo para pasar el comienzo de un año, al menos según el calendario gregoriano, que allí se rigen por el calendario islámico y lunar. Y luego está ese cambio en las venas del hemisferio norte que representa el solsticio de invierno. La pura paradoja, o entrar en el invierno cuando más nos acercamos al sol. ¿Por qué no probarlo en Sudán, todo un emblema de país soleado y desértico? A lo largo del tiempo me ha tocado vivir solsticios, Navidades y Años Nuevos en lugares muy diversos. Se trata de fechas empaquetadas a menudo con los atributos de Papá Noel, ya sea este el norteamericano Santa Claus, el finlandés Joulupukki, o el no menos amable personaje ruso, Ded Moroz, el Abuelo Frío, con su ayudante la bella Snegúrochka, la Doncella de Nieve.

Si me remonto a un tiempo más lejano, quedé bien servido, como tantos otros niños hispanos, de pastores y peces en el río. Además, en mi tierra había nieve reforzada con harina espolvoreada en los tejados de corcho del nacimiento. Luego he intentado vivir otra clase de experiencias y figuraciones en el solsticio hiemal, y no me han faltado los chascos. Hace tres lustros volaba desde Miami hacia Cancún el mismo día 24 de diciembre mientras las azafatas tuvieron a bien ponerse gorros rojos, y por poco no hicieron pasear un reno por los pasillos del aparato. En las playas de la República Dominicana, Jamaica o Tailandia, también se ven camareros y camareras que sirven el coco loco con gorros de Santa Claus calados. Es un peaje, pero creo que el buen clima y el mar de esos sitios no autorizan a tener que tragarse con cara de tonto una ración de Navidad tropical, garrapiñada y con borla incluida. Por eso ya a finales de 2013 uno tenía que cambiar completamente de chip.