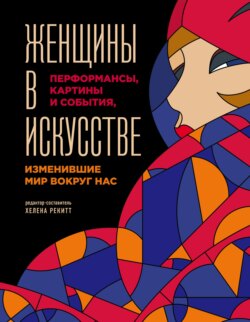

Читать книгу Женщины в искусстве. Перформансы, картины и события, изменившие мир вокруг нас - Люсинда Гослинг - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Предисловие

ОглавлениеХабьер Аракистан, куратор, Бильбао, Испания

С тех пор как женщины, благодаря феминистическому активизму 1960-х и 1970-х годов, стали неотъемлемой и центральной частью теории и практики искусства, прошло всего полвека. Именно в этом контексте американский историк искусства Линда Нохлин, следуя за предположениями Вирджинии Вульф о женщинах и литературе, впервые обратилась к феминистической перспективе истории искусства в статье «Почему не было великих художниц», опубликованной в Artnews в 1971 году и с тех пор ставшей легендарной.

Статья Л. Нохлин обнаружила, что искусство – один из институтов, следовавших общественным установкам, поддерживающих и укрепляющих маскулинную иерархию, которая в те годы получила новое название: патриархат. Ее статья вдохновила ряд исследований, публикаций и выставок, посвященных открытию заново женщин-художниц, которых официальная история искусства игнорировала или недооценивала. Она также создала базу для новой парадигмы историографической и кураторской практики, которая была нацелена на включение в эту область знаний женщин и их работы.

Некоторые сочли такой подход недостаточно преобразующим, поскольку он не включал знание и общественно-политическую повестку феминизма. Десятилетием позже, в 1981 году, британские историки искусства Гризельда Поллок и Розика Паркер опубликовали работу «Старые хозяйки: женщины, искусство и идеология», в которой утверждали, что, вопреки распространенному убеждению того периода, женщины всегда занимались искусством и до двадцатого столетия их не стирали систематически из истории искусства. Они добавили, что женское искусство оказалось в меньшинстве из-за отрицательного стереотипа, будто женщинам недоставало креативности, и они не могли что-то внести или повлиять на развитие искусства. Г. Поллок и Р. Паркер настаивают, что этот стереотип не просто исключил женщин, но и стал абсолютно фундаментальной конструкцией в нынешней истории искусства и в ее канонах. Поэтому они возражают против представления женщин в истории искусства всего лишь как их борьбу за включение в институты, например, художественные академии. По их мнению, такой подход скрывает способы, позволившие женщинам преуспеть в искусстве в различных направлениях, несмотря на ограничения, которые на них накладывал как их пол, так и класс. Более того, они настаивают, что, если мы будем смотреть на женскую историю как на развивающуюся борьбу за инклюзивность против трудностей, то попадем в ловушку, подтверждающую общепринятые, устоявшиеся и зачастую бессознательные нормы, созданные мужчинами и мужским превосходством. Наконец, Г. Паркер и Р. Поллок в открытую задают вопрос, следует ли женщинам бороться за признание в существующем порядке вещей или просто разрушить его. В «Старых хозяйках» формируется почва для вопроса, который Р. Поллок задаст 1994-ом, а именно: «Сможет ли история искусства пережить феминизм?» Она утверждает, что в своих попытках понять природу и силу феминистского влияния, она не должна ограничиться только областью истории искусства и его дискурса в контексте истории искусства: чтобы понять последствия феминизма, ей нужно выйти далеко за пределы искусствоведческих критических и интерпретационных схем. В свою очередь, точка зрения Р. Поллок также поспособствовала появлению историографической и кураторской практики, которая фокусировалась на экспонировании и разъяснении работ женщин с позиций и способом выражения отличными от общепринятой художественной критики – практики, которую продолжала исследовать сама Поллок. Обоснованным возражением против такого подхода является то, что процесс переоценки произведений, созданных женщинами, может в некоторых случаях привести к отсутствию критической оценки этих произведений, как продукта, в силу специфических патриархальных отношений того времени.

Те из нас, кто рассматривает сферу искусства с точки зрения феминизма видят, что работы Л. Нохлин и Г. Поллок время от времени снова поднимаются. Книга «Искусство феминизма» содержит множество отголосков споров мыслителей и художников, работавших и работающих на стыке искусства и феминизма. Первая часть книги показывает, как в творчестве женщин до появления женского освободительного движения 1960-х проявлялись две позиции: с одной стороны стоят те, кто просто хотел добавить женщин в мир искусства, а с другой – те, кто, как Сильвия Панкхёрст, Клод Каон и Фрида Кало, верили, что следует полностью менять образ мышления, приведший в свое время к исключению женщин из искусства. Во второй части книги дебаты становятся особенно острыми, начиная от замены Иисуса и его учеников на Джорджию О’Киф и других американских художниц до фрагментации женщины польской художницей Алиной Шапошиков и австрийкой Ренате Бертлманн, а также необходимости пересечения расовых и классовых структур с сексуальными, как в работах The Hackney Flashers и Кэрри Мэй Уимс. В третьей части книги эта интерсекциональность усиливается после падения Берлинской стены в 1989 году и событий 11 сентября 2001 года, подчеркивая противоречия между включением женщин в существующие структуры и необходимостью фундаментальных сдвигов в культуре. В заключение я хочу обратить внимание на то, что в XXI веке мы поняли, что точки зрения и Л. Нохлин, и Г. Поллок продолжают отображать полностью рабочие модели феминистического вторжения в мир искусства, и даже могут дополнять друг друга в различных проектах для учреждений искусства.