Читать книгу Murales no albergados - Magdalena Dardel Coronado - Страница 7

ОглавлениеIntroducción

El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso (MaCA) es resultado de un curso del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso1 y se concretó gracias a un convenio con la Municipalidad, que permitió la intervención del espacio público. Ideado por el pintor, arquitecto y académico Francisco Méndez (1922-2021) en 1991 e inaugurado en julio de 1992, contó con obras donadas y elaboradas por dieciocho referentes claves del arte chileno de mediados del siglo XX, instaladas en un circuito que Méndez definió en el céntrico cerro Bellavista.

Esta inédita propuesta surgió a partir de tres objetivos. El primero fue continuar un proyecto que quedó detenido durante la dictadura. Como revisaré en el capítulo primero, entre los años 1969 y 1973 Francisco Méndez desarrolló, al alero de la UCV, un Taller de Murales en donde salía con sus estudiantes a intervenir los muros de la ciudad. El segundo objetivo fue ofrecer un regalo, entendido como un ofrecimiento artístico, para Valparaíso. Para ello se proyectó la experiencia muralista previa, esta vez reformulada en el nuevo contexto del retorno a la democracia. Como tercer objetivo, a los participantes les interesaba plantear una relación entre la pintura y el particular paisaje natural y urbano porteño, siendo el hilo conductor fundamental de la propuesta.

Para cumplir estos objetivos, en 1991 Méndez invitó a un amplio espectro de artistas a enviar bocetos. Finalmente, se incorporaron veintiuna obras, de autoría de Mario Carreño, Gracia Barrios, Eduardo Pérez, Matilde Pérez, Eduardo Vilches, María Martner, Ricardo Yrarrázaval, Rodolfo Opazo, Roberto Matta, Ramón Vergara Grez, Mario Toral, Roser Bru, Sergio Montecino, Nemesio Antúnez, José Balmes, Guillermo Núñez, Augusto Barcia y el propio Francisco Méndez. La diversidad estilística de los participantes y de sus trabajos conforman una muestra que puede ser considerada una síntesis de la pintura chilena de mediados del siglo XX. Imposible de agrupar en una sola definición, el carácter del MaCA se fue gestando no a partir de los artistas que la componían, sino del sentido que los agrupaba, pues el aspecto individual de la obra quedó relegado a un segundo plano.

Este libro propone un acercamiento a los conceptos de museo, curaduría y arte público desde el análisis de este singular estudio de caso. La propuesta del MaCA es una experiencia única en la historia del arte chileno en particular y de la historia cultural reciente del país en general, que logró redefinir, a través de un ejercicio práctico, los conceptos antes mencionados.

A lo largo del libro se observará que un inusual ejemplo de arte público y participativo en Chile estableció hilos invisibles con el escenario artístico internacional. Lo que para Méndez y los pintores invitados constituyó un regalo a la ciudad, fue también una estrategia que permitió que el arte chileno contemporáneo estuviera en consonancia con teorías y propuestas realizadas en otros lugares, particularmente en relación con la manera de abordar las nociones de museo, curaduría y arte público. Para ello, revisaré las vinculaciones que el MaCA tiene con los conceptos de museología crítica, campo expandido y arte participativo. Reconoceré en esta experiencia una propuesta de lo que Andrea Giunta ha definido como vanguardias simultáneas, es decir, ejercicios que hay que analizar de manera situada y que, pese a sus vinculaciones con el arte centroeuropeo, no constituyen una copia o adaptación tardía. Deben, de hecho, considerarse una reinterpretación local, centrada en problemas específicos, y que permiten una «visión no monolítica de la modernidad europea»2.

En el específico contexto de la vuelta a la democracia, el Museo a Cielo Abierto se interesó por volver a usar los espacios públicos, a partir de la interacción entre artistas, estudiantes y vecinos, todo en el marco de un curso universitario. Para ello, Méndez recogió gran parte del discurso de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso (EAV), de la que fue miembro fundador, no únicamente respecto a la vinculación entre arquitectura y espacio natural y urbano, sino que también en la intención de reconocer una relación comunitaria entre artistas, estudiantes y vecinos, con foco en la pedagogía.

Este proyecto va más allá de ser un ejercicio muralista, el principal valor del MaCA reside en ser una propuesta renovadora manifestada en una práctica participativa en el espacio urbano. Sugiero que, si bien cumplió sus objetivos a través de una actualización de las nociones de museo, curaduría y arte público, no hubo por parte de los actores involucrados una aproximación teórica a estos conceptos. Sin embargo, las estrategias planteadas tuvieron consonancias con proyectos y teorizaciones que, en distintas partes del mundo, se llevaron a cabo de manera simultánea tanto al Taller de Murales como al MaCA. Esto da cuenta de su lógica global, novedad artística y actualidad historiográfica.

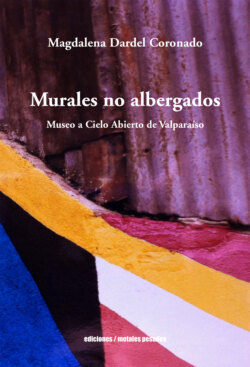

Sugiero que el Museo a Cielo Abierto, además, es parte de una problemática mayor en la trayectoria pictórica de Francisco Méndez, en cuanto constituye uno de los múltiples ejercicios que realizó basándose en una experimentación en torno al soporte. Como demostraré en el capítulo cuarto, la radicalidad de la propuesta no se basa únicamente en la participación, sino que también en el medio empleado en estos ejercicios pictóricos. Por lo mismo, propongo el concepto murales no albergados, parafraseando el concepto de pintura no albergada3 desarrollado por el artista.

Como ya adelanté, el museo tuvo su punto de partida en el Taller de Murales liderado por Méndez entre 1969 y 1973, cuyos fundamentos fueron modificados considerando el contexto nacional de principios de los noventa. En términos artísticos, esta renovación se realizó a partir de dos cambios.

El primero fue la inclusión de un importante grupo de pintores. El Taller de Murales se inició solo con obras de Francisco Méndez y luego de tres años de funcionamiento se agregaron obras de los pintores y grabadores Eduardo Pérez, Eduardo Vilches y Nemesio Antúnez. El MaCA, en cambio, tuvo como base inicial la extensa invitación que hizo Méndez –gracias a los contactos realizados por su amigo Antúnez, en ese entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes– a un amplio grupo de artistas nacionales y extranjeros residentes en el país.

El segundo cambio del MaCA fue definir un circuito señalizado en la ciudad. En el primer momento se elaboraron más de sesenta murales repartidos desde el cerro Barón hasta Playa Ancha (límites norte y sur de la ciudad, respectivamente) y no hubo interés por dimensionar un recorrido ni establecer una relación entre los murales, sino que el foco estuvo puesto en la interacción de cada obra con el paisaje natural y urbano que la rodeaba. Por su parte, para el MaCA el recorrido fue un criterio esencial y se concretó al establecer el museo en un pequeño perímetro del centro de Valparaíso, en un circuito de un poco más de cuatro cuadras en el cerro Bellavista.

Pese a estas dos diferencias, es posible entender al MaCA como continuación del Taller de Murales, pues, en lo esencial, se mantuvieron los objetivos, dinámica de trabajo y la relación entre la pintura y su entorno.

Fig. 1: Mural de Francisco Méndez en la calle Setimio, cerro Barón, 1969.

Archivo Eduardo Pérez Tobar.

Al momento de revisar ambos momentos a la luz de los conceptos de museos, curaduría y arte público que articulan este libro, se evidencia una consonancia entre estos proyectos pedagógicos y los criterios defendidos por la nueva museología. Además de tener indirectamente un origen en común, como consecuencia de las revueltas universitarias de fines de la década de los sesenta, coinciden en la mirada crítica y reflexiva frente a la cultura y la necesidad de que esta se relacione en mayor medida con la comunidad. Para el caso del Museo a Cielo Abierto, esta tomó forma en la realización de un proyecto callejero cuya condición fundamental fue la participación de estudiantes y vecinos, buscando una relación con los habitantes y el territorio que cuestionó las formas tradicionales de las instituciones museales. Sin embargo, al carecer de una estructura y una teoría definidas, no puede considerársele parte de una corriente teórica museológica o museográfica. Tampoco cumple con los parámetros establecidos por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para definir un museo4, pues, pese a llevar el nombre, no lo es en cuanto a institución.

Por otra parte, la revisión de los paradigmas museales implicó también un cuestionamiento a la noción y rol del curador. Si bien el Museo a Cielo Abierto tomó y usó este concepto, tal como el de museo, se utilizó sin manejar completamente su alcance. Aparecen, por lo mismo, tensiones entre la práctica curatorial ejercida en el MaCA y los diferentes planteamientos teóricos que operan detrás del concepto. Pese a ello, es posible reconocer cómo, dentro de su especificidad, consiguió ofrecer una dimensión curatorial que hoy es posible releer revisando el aporte que este ejercicio supuso en el arte chileno contemporáneo.

El tercer eje que articula este libro es el de arte público, analizado a partir de dos momentos culturales diferenciados, el de fines de la década de 1960 y el de inicios de la de 1990. Para revisarlos, abordo tanto los primeros ejercicios del arte fuera de los circuitos establecidos como la redefinición del arte público, realizada desde principios de la década de los noventa y referida principalmente a la relación entre el artista y el público. Sugiero que estos dos momentos se sintetizaron en el MaCA. Es, por una parte, un ejercicio de arte público, al ubicarse en la calle e intervenirla y, por otro, la propuesta consideró como un elemento fundamental la inclusión de estudiantes y vecinos, transformándose en una obra de arte participativo. Además, reconoció una veta colaborativa al ser un proyecto desarrollado en conjunto por los artistas. Si bien esta dimensión, que lo acerca a las prácticas realizadas durante la década de 1990, resulta hoy evidente, no estaba presente en Méndez ni en los artistas que participaron del proyecto en ese entonces.

Pese a la novedad del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y la relevancia de los artistas, ha estado ausente en publicaciones sobre arte chileno. En Pintura callejera chilena. Manufactura estética y provocación teórica de Patricio Rodríguez-Plaza no hay ninguna referencia al MaCA, aunque el autor abordó el trabajo mural de algunos de los artistas que participaron del proyecto porteño5. Milan Ivelic, por su parte, presentó escasamente el MaCA en un fascículo dedicado al muralismo en el país, donde describió sus objetivos y mencionó obras de algunos de sus participantes6.

Por su parte, el crítico Justo Pastor Mellado planteó que el ejercicio detrás del proyecto muralista era un fracaso, argumentando, entre otros aspectos, una falta de relación obra-espacio. Al respecto, declaró:

Lo que quise instalar en mi crítica es que Museo a Cielo Abierto pone en entredicho un modelo de enseñanza universitaria que logra instalar socialmente el efecto de un concepto decadente de arte público. Ejercicio fracasado, entonces, y convertido en una empresa de delimitación identitaria, sancionada por una autoridad desinformada. Lo que hay que abordar, por simple impulso historiográfico, es el estudio de los fundamentos iniciales del proyecto. Ya con sus resultados tenemos para reconstruir un acto institucional fallido.

Mis argumentos del seminario apuntaban a cuestionar la incorrecta decisión formal de trasladar fragmentos de pinturas de artistas, aun con su autorización, a un espacio no pensado para dichas pinturas, transgrediendo problemas de escala y de composición, por decir lo menos, al ajustar a la fuerza unas imágenes a unos muros [...] Los primeros afectados han sido los propios artistas.

Lo que no se puede sostener es que quienes promovieron y promueven esta experiencia están relativamente «informados» en arte y la realizaron afirmados sobre la desinformación pública y la ausencia de referencias acerca de un muralismo integrado a la arquitectura. Perfectamente, les cabría ser encauzados por no asistencia cultural a poblaciones vulnerables. Previa declaración de una vulnerabilidad convenida para poder justificar semejante decisión, como digo, amparados en un discurso precario de la intervención urbana. Recordemos que esta es una iniciativa de inicios de los años noventa, cuando la palabra patrimonio no había ingresado al léxico de las agendas de desarrollo7.

Entre otras críticas, Mellado destaca el «modelo de enseñanza universitaria» (de la Universidad Católica de Valparaíso) como «un decadente concepto de arte público y ejercicio precario de intervención urbana».

Es claro que Méndez no era un teórico del arte público ni de la participación, sino que sus propuestas estaban fundadas en el modelo pedagógico de la EAV y su relación con la ciudad. Siempre en el marco de un curso universitario, e incluso con el reconocimiento de la municipalidad en 19728, el Taller de Murales fue, ante todo, una instancia de experimentación que se desarrolló en el espacio urbano.

Por otra parte, al señalar las obras que componen el museo como fragmentos de pintura, Mellado no tomó en cuenta las obras concebidas especialmente para el proyecto, que son la mayoría9. Además, puso el foco en originalidad de los trabajos, lo que no fue un factor a considerar en esta propuesta, como ya argumentaré.

Los participantes entendieron que este proyecto no era un ejercicio de pintura mural tradicional y que la integración con el espacio arquitectónico estaba dada por una suma de factores, incluyendo la idea de regalo y la interacción entre el soporte y la obra. En este sentido, son las y los visitantes quienes tienen la última palabra y este libro es una invitación a realizar el recorrido del museo.