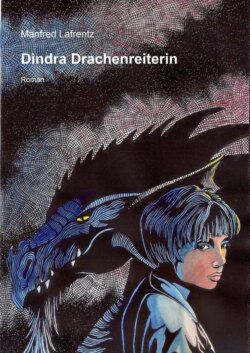

Читать книгу Dindra Drachenreiterin - Manfred Lafrentz - Страница 4

2

ОглавлениеIn den Tagen nach Rylls Abreise rang Dindra mit ihrem Entschluss und suchte vergeblich nach einer Möglichkeit, ihn Etru begreiflich zu machen. Einmal, beim Essen, hatte sie erwähnt, dass die Arbeit in Goldfels sehr aufregend sein müsse.

Etru hatte wütend aufgelacht und den Kopf geschüttelt.

„Ich wusste es!”, rief er. „Das Geschwätz dieses Burschen hat dir einen Floh ins Ohr gesetzt! Schlag dir das aus dem Kopf! Das ist nichts für dich. Du bist meine einzige Tochter. Wer soll den Hof übernehmen, wenn nicht der Mann, den du heiraten wirst?”

„Du bist noch nicht alt, Vater. Noch lange nicht. Kann sein, Goldfels ist nichts für mich und ich komme zurück. Lass es mich probieren.”

Aber Etru weigerte sich, weiter darüber zu reden. Als sie nochmal davon anfing, sprang er auf und stieß seinen Stuhl so heftig von sich, dass er umfiel.

„Du wirst mir gehorchen”, sagte er ruhig und schaute zu dem Stock über dem Kamin. „Und ich befehle dir, nicht mehr davon zu reden!”

Sie gehorchte und redete überhaupt nicht mehr mit ihm. Beim Essen saßen sie sich schweigend gegenüber, gingen schweigend aneinander vorbei, wenn sie sich auf dem Hof oder im Haus begegneten, und schwiegen, wenn sie abends beieinander saßen. Es war ein erbittert geführter Kampf, auf beiden Seiten, und er tat weh. Es gab keine Geschichten mehr, und Etru verlangte von Dindra auch nicht, den Mund aufzumachen. Er redete sie nicht an, als wollte er vermeiden, ihr unweigerliches Schweigen zur Kenntnis zu nehmen, und sie auffordern zu müssen, es zu beenden.

Die Mägde schlichen mit unbehaglichen Gesichtern durchs Haus.

„Was ist denn los?”, fragte Intri, die Köchin, als Dindra eines Morgens in die Küche kam.

„Halt die Klappe!”, brummte Dindra nur. Sie musste sich auf ihren Kampf konzentrieren und darauf, einen Weg zu finden, die Entscheidung herbeizuführen. Sie wollte mit niemandem darüber reden. Es war eine Sache zwischen Etru und ihr, daher ignorierte sie Intris empörtes Gesicht, nahm sich einen Kanten frisches Brot und verließ die Küche. In der leeren Halle schnappte sie sich Etrus Schnitzmesser, das auf der Bank neben einem der Balken lag, und verließ das Haus. Sie wanderte an den Ställen vorbei durch die Obstgärten, an die sie grenzten, bis sie den Bach erreichte, der inzwischen schon wieder spärlicher floss. Nachdem sie ihn auf einer kleinen Holzbrücke überquert hatte, setzte sie sich am anderen Ufer, wo eines der Wäldchen begann, auf einen umgestürzten Baumstamm. Es war ein Ort, den sie liebte, und zu dem sie oft kam, wenn sie nachdenken wollte.

Obwohl es noch früher Vormittag war, brannte die Sonne heiß auf die Ebene herab. Selbst in den Schatten unter den Bäumen war die Wärme zu spüren, und die Fleckens des Grases, die im Sonnenlicht lagen, leuchteten so hell, dass einem Sterne vor den Augen tanzten, wenn man zu lange darauf schaute. Dindra biss ein Stückchen von ihrem Brotkanten ab und ließ es langsam auf der Zunge zergehen.

An der Gewissheit, dass sie nach Goldfels wollte, hatte sich seit dem Abend, an dem sie lange in Maquons Augen geschaut hatte, nichts geändert. Woher war sie gekommen? Dindra hatte immer noch den Verdacht, dass der Drache sie bewirkt hatte, wie auch immer. Oder war ihr an jenem Tag nur klar geworden, was sie immer geahnt hatte? War das Loch zwischen ihren Gedanken ein Hinweis gewesen, dessen Bedeutung sie ihr ganzes bisheriges Leben lang nur nicht verstehen konnte?

Sie wollte nach Goldfels, wollte bei den Drachen sein, sie reiten, sie fangen und zähmen und ihre Gegenwart spüren, auf jene Weise, wie sie Maquon gespürt hatte, als sie sich selbst durch ihn auf der Ebene sah. Es war verwirrend gewesen, ein bisschen erschreckend sogar, aber zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie sich in jenem Augenblick vollständig gefühlt. Keine Löcher, keine leeren Stellen. Alles schien gestopft und geheilt. Sie wollte, dass es immer so wäre. Deshalb wollte sie nach Goldfels.

„Nicht wegen Ryll“, dachte sie. „Oder dem, was er erzählt hat“.

Sie versuchte, den Gedanken an ihn wegzuschieben, weil sie Angst hatte, dass sich ein neues Loch zwischen ihren Gedanken auftun könnte.

Er war abweisend gewesen, als er ging. Gegenüber Etru und auch gegen sie. Höflich hatte er sich für die Beherbergung bedankt. Etru hatte nur kühl genickt mit seinem Steingesicht und war dann auf die Felder gegangen. Dindra begleitete Ryll auf das Grasland hinaus, dorthin, wo sie den Sattel zurückgelassen hatten, aber sie redeten kaum miteinander. Maquon folgte ihnen brav und ruhig wie ein Lamm, woran sich nichts änderte, als Ryll den Sattel aufschnallte, sich mit knappen Worten von Dindra verabschiedete und dann an dem Seil hoch auf den Hals des Drachen kletterte. Dindra hätte gerne noch etwas gesagt, Ryll von ihrem Wunsch erzählt, ihm nach Goldfels zu folgen, aber sie fand nicht die richtigen Worte.

„Er hat auch ein Steingesicht”, dachte sie. Vielleicht hatten alle Männer so ein Gesicht, das sie aufsetzen konnten, wann immer sie ihre Gefühle verbergen oder die von anderen nicht zur Kenntnis nehmen wollten.

Auf Rylls Befehl in jener alten Sprache der Drachenzähmer hin, breitete Maquon seine Schwingen aus und stieß sich kraftvoll vom Boden ab. Der Luftzug der rauschenden Flügel wirbelte Dindras Haar hoch und drückte das Gras auf den Boden, und während der Drache sich in engen Kreisen zum blauen Himmel hinaufschwang und dann nach Osten wandte, fühlte sie sich auf schmerzhafte Art allein gelassen, ein Gefühl, das sie seitdem nicht verlassen hatte.

Bedächtig kaute sie ihr Brot und schaute auf die Traurigen, die sich über den Bach beugten und ihre Zweige ins Wasser hängen ließen.

„Ich bin wie diese Bäume“, dachte sie. „Ich stehe an einer Stelle und kann nicht weg und ich beuge mich immer tiefer bis ich den Himmel nicht mehr sehen kann.“

Während sie noch ihren trübseligen Gedanken nachhing, kamen eine Frau und ein Junge vom Dorf her den Bach entlang auf sie zu. Dindra erkannte Alfru und seine Mutter. Alfrus Vater gehörte die Mühle, die ein Stück weiter zum Dorf hin am Bach stand und von diesem nur nach einem Gewitter angetrieben werden konnte. Die meiste Zeit war der Bach nur ein Rinnsal, und ein Ochsengespann musste die mühsame Arbeit verrichten, durch die die Mühle angetrieben wurde. Der Junge war das einzige von den Kindern des Dorfes und der Höfe, das Dindra als einen engeren Freund bezeichnen konnte. Früher waren sie oft zusammen über die Grasebene gerannt, auf der man laufen und laufen konnte, ohne das man den Drachenbergen am Horizont näher zu kommen schien. Sie war Alfru immer ein Stück voraus gewesen, weil sie die Vorstellung nicht loswerden konnte, sie würde im Gras untergehen wie in Wasser, wenn sie nicht schnell genug liefe. Deutlich erinnerte sie sich daran, wie die Halme an den Saum ihres Kleides trommelten und der Wind in ihrem Rücken sie schob und ihr die Haare vors Gesicht wehte. „Wenn du noch weiter rennst, werden dich die Drachen holen!”, hatte Alfru oft geschrien, und einen Moment lang glaubte sie dann, wenn sie nur schnell genug liefe, würde sie sich in einen Drachen verwandeln und zum Himmel hinauf fliegen, bis sie völlig außer Atem stehen blieb und sich einholen ließ, den Blick auf die fernen Berggipfel im Osten gerichtet.

Es war seltsam, dass sie jetzt daran dachte. In letzter Zeit hatte sie Alfru selten gesehen. Er war wortkarg geworden, hatte sie, wenn sie sich zufällig trafen, nur angeschaut, als wüsste er nichts zu sagen.

„Wenn ich bleibe, werde ich vielleicht seine Frau”, dachte sie. Etru würde ihn wahrscheinlich akzeptieren, obwohl sein Vater keinen Hof besaß. Lieber Alfru als Goldfels. Und die Mühle konnte einer seiner zahlreichen Brüder übernehmen. Etru würde vermutlich zufrieden sein.

Sie merkte, dass sie Alfru unwillkürlich mit Ryll verglich, und ärgerte sich. Alfru war ein einfacher Bursche der Ebene, ein bisschen kantig, mit dichten schwarzen Augenbrauen, grauen Augen und einem dunklen störrischen Haarschopf. Und er hatte kein Steingesicht oder zumindest hatte er es ihr gegenüber nie aufgesetzt. Sie mochte ihn und vielleicht wäre er ein guter Ehemann.

Als die beiden herangekommen waren, grüßte Alfrus Mutter Dindra freundlich, aber zurückhaltend, während Alfru scheu lächelte und sich so linkisch verbeugte, dass Dindra ihn noch lieber hatte. Aber in der Art wie seine Mutter einfach weiterging und Alfru mit sich zog, erkannte Dindra die Ablehnung, die sie immer bei den Frauen des Dorfes und der Höfe gespürt hatte, ihr ganzes Leben lang, als würde sie, aus einem Grund, den sie nie verstanden hatte, nicht richtig dazugehören. Nein, es würde nicht funktionieren. Es war eine Möglichkeit, aber sie würde nicht glücklich dabei werden. Und Alfru auch nicht, obwohl er es vielleicht dachte.

Als sie die beiden aus den Augen verlor, holte sie Etrus Schnitzmesser aus der Tasche ihrer Tunika hervor. Vorsichtig strich sie mit dem Daumen über die Schneide. Sie war so scharf, dass sie eine kleine Wunde hinterließ. Mit der linken Hand ergriff Dindra ein dickes Büschel ihrer Haare und setzte das Messer an.

„Was hast du getan?”

Etru starrte sie fassungslos an. Sein Gesicht verlor jede Farbe.

„Ein bleicher Stein”, dachte Dindra. Sie hatte sich von der Bank in der Halle erhoben, wo sie mit klopfendem Herzen darauf gewartet hatte, dass ihr Vater ins Haus kam. Auf ihrem Nacken, der sich seltsam schutzlos und leicht anfühlte, spürte sie die warme Luft des Raumes. Die rauen Spitzen ihrer abgeschnittenen Haare kitzelten sie an den Ohrläppchen und auf den Wangen. Und sie fielen ihr in die Stirn, aber sie wagte nicht, sie zurückzustreichen, damit sie langsam wieder nach vorn fielen wie Gras, das der Wind flachgedrückt hatte.

„Es ist Vorschrift für Drachenreiter”, sagte sie.

Etrus Hände begannen zu zittern. Die Bewegung setzte sich in seinem ganzen Körper fort, bis es aussah, als ob er von einer unbezähmbaren Wut geschüttelt wurde. Er ging an ihr vorbei zum Kamin und nahm den Stock von seinem Platz an der Wand.

„Das ist sie also”, dachte Dindra. Die Grenze, die sie überschritten hatte. Sie war nicht überrascht. Es kam ihr vor, als hätte der Stock all die Jahre nur für diesen einen Augenblick da gehangen. Sie senkte den Kopf, als Etru auf sie zutrat.

„In Ordnung”, sagte sie leise und wartete auf die Schläge, obwohl es ihr nicht gelingen wollte, sie sich vorzustellen. „Ich werde ihn trotzdem lieben”, sagte sie sich. Aber sie hatte Angst, dass sich etwas ändern würde, etwas, das sich nicht mehr rückgängig machen ließ.

Sie wartete und sah nur die Holzbohlen des Fußbodens, auf dem Etrus Stiefel standen, so unverrückbar wie zwei Felsen. Dann hörte sie ein Knacken. Zwei Bruchstücke fielen zwischen Etrus Stiefel, braun verdunkelt vom Ruß. Nur die Stellen, an denen sie zersplittert waren, leuchteten in einem fahlen Weiß. Dindra starrte sie verständnislos an. Ein seltsames Geräusch, ein ersticktes, unterdrücktes Würgen, ließ sie aufschauen. Etru hatte die Hände vor dem Gesicht, und seine Schultern zuckten.

„Ein Stein kann nicht weinen”, dachte sie verwirrt.

„Vater!” Sie schlang ihre Arme um seinen Hals.

„Ich wusste immer, dass ich es nicht tun könnte”, stammelte Etru. „Niemals.”

Er löste sich von ihr, ließ sich schwerfällig auf die Bank fallen und wischte sich mit den Händen übers Gesicht. Dann schaute er sie an. Sie hatte ihn noch nie so gesehen. Sein Blick war scheu, und alle Härte war aus seinen Zügen gewichen. Dindra erschrak. Unter dem Stein war das Gesicht eines jungen Mannes hervorgekommen, unsicher, verletzt und traurig.

„Du siehst aus wie sie”, sagte er. „Damals, als sie kam.” Er lächelte schwach. „Ich weiß, du wirst gehen. Ich habe es gesehen, an jedem Tag seit dieser verfluchte Drachenreiter hier war. Ich habe es in deinen Augen gesehen, als er von den Drachen sprach, und ich habe es wiedererkannt. Ich habe es schon einmal gesehen.”

„Wo?”, fragte Dindra. Ihr Herz klopfte so heftig, dass es ihre Stimme zittrig machte.

Etru seufzte. „Deine Mutter.” Er sank in sich zusammen und sah plötzlich unendlich müde aus. Dindra setzte sich vor ihn auf den Boden.

„Meine Mutter?” Sie wagte kaum zu fragen. Sie hatte so lange darauf gewartet, dass er von ihr sprechen würde.

Etru sah sie lange an, während sie den Atem anhielt und ihren Vater am liebsten geschüttelt hätte, damit er endlich anfing zu sprechen.

„Kirin war Drachenreiterin”, sagte er. „Sie kam von Goldfels. Ich habe mich gleich in sie verliebt, als ich sie sah.”

„Kirin”, sagte Dindra. „Ich kannte nicht mal ihren Namen.” Sie fing an zu weinen. Sie konnte nicht anders. So viele Geschichten, aber die eine, die sie am liebsten gehört hätte, hatte er nie erzählt.

„Erzähl mir von ihr!”, befahl sie unter Tränen. Die Worte steckten ihr im Hals fest und wollten sie fast ersticken. Sie wusste nicht, ob sie wütend oder dankbar sein sollte.

Etru nickte bedächtig. „Es war in der Zeit der heißen Sonne, die damals noch heißer brannte als sonst. Die Höfe bekamen nicht genug Regen und die Hofbesitzer hatten in Goldfels um Hilfe gebeten. Ich hatte damals große Angst um meinen Hof.” Dindra wusste, dass Etrus Eltern früh gestoben waren. Er hatte den Hof übernommen, als er noch sehr jung war.

„Eine Drachenreiterin kam und erklärte uns, dass die Zahl der Drachen gering war in jenen Tagen. Wenn die Drachen alt und schwach werden, werden sie in die Berge entlassen, sagte sie. Ich nehme an, sie wollen dort sterben und nicht in der Station. Sie sagte, Drachenfänger seien ausgeschickt, um junge Drachen zu fangen, und man würde tun, was man könne. Bis dahin müssten die Gewitter so gut es ging auf der Ebene verteilt werden.

Wir waren unzufrieden. Ich habe aufbegehrt, weil ich den Eindruck hatte, dass man uns im Stich ließ, und habe die Versammlung wütend verlassen. Die Drachenreiterin ist mir zu meinem Hof gefolgt und hat mit mir geredet, mir versichert, dass sich alles bald zum Besseren wenden würde. Sie war verständnisvoll, als ich ihr meine Lage erklärte. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie schön es ist, jemanden zu haben, mit dem man über alles reden kann.

Sie hat mich nach den Schnitzereien gefragt. Ich hatte damals damit angefangen, weil ich Spaß daran fand und merkte, wie geschickt ich darin war. Ich erzählte ihr Geschichten zu den Gesichtern, so wie dir. Sie saß da und hat mir zugehört, so aufmerksam, und sie hat mich angeschaut, als ob sie am liebsten bleiben wollte.” Er lachte kurz auf. „Vielleicht hat sie sich in meine Einsamkeit verliebt, ich weiß es nicht.

Nach ein paar Wochen kam sie zurück und erzählte uns, dass es inzwischen genug neue Drachen gebe, und wir wieder mit mehr Regen rechnen könnten. Ich hab sie gefragt, ob sie bei mir bleiben wolle, und sie hat eingewilligt. Ein paar Tage später kam sie wieder, ohne Drachen. Sie hat die Kleidung der Ebene angelegt, und wir haben geheiratet. Es war nicht genug Zeit, dass ihre Haare lang wachsen konnten, so wie deine. Wir waren glücklich miteinander, in der wenigen Zeit, die uns verblieb, aber ich hatte immer den Eindruck, als ob sie die Drachen vermisste, und als ob ihr Herz gebrochen wäre, auch wenn sie das nie zugegeben hätte. Aber als sie bei deiner Geburt starb, glaubte ich, dass es auch daran lag.”

Etru weinte, und Dindra legte dem Kopf auf seine Knie und streichelte seine Hände.

„Sie muss dich sehr geliebt haben, wenn sie bei dir geblieben ist, obwohl sie die Drachen vermisste. Wie sah sie aus?”

Etru stand auf und ging zu der Truhe, die unter einem der Fenster stand. Er kramte eine Weile darin herum, dann holte er eine rechteckige Holzplatte hervor.

„Ich konnte es nicht mehr ansehen, nachdem sie gestorben war, deshalb habe ich es aus dem Balken herausgeschnitten.” Er gab Dindra die dünne Holzplatte.

Sie erschrak, als sie das geschnitzte Gesicht darauf anschaute. Es glich ihrem eigenen so sehr, als wäre es ein Porträt von ihr.

„Vielleicht hätte ich sie nicht heiraten sollen”, sagte Etru. „Es kam mir immer vor, als müsste ich ihre Liebe mit den Drachen teilen. Sie erzählte mir oft von ihnen. Wie glücklich es sie gemacht hatte, auf einem Drachen zu reiten. Ich machte ihr sogar Vorwürfe.” Sein Gesicht verzog sich schmerzhaft bei der Erinnerung. „Sie versicherte mir, dass sie ihre Entscheidung nicht bedauere, und es gab Momente, in denen ich ihr glaubte und es mir vorkam, als sei sie vor irgend etwas geflohen und froh, es hinter sich gelassen zu haben. Aber sie hat oft nach den Drachen gesehen, wenn sie am Himmel vorüberzogen. Ich habe ihren Blick gesehen, und es hat mir das Herz zerrissen. Als sie starb, konnte ich es kaum ertragen. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich nicht mehr leben wollen. Ich war außer mir und ich war wütend auf die Drachen. Ihretwegen hatte sie mir niemals ganz gehört. Der Groll, den ich empfand, hat mich hart gemacht, ich weiß.” Er öffnete seine Hand und zeigte Dindra ein Amulett, das er ebenfalls aus der Truhe genommen hatte. Es war ein kleiner silberner Reif, der eine Drachengestalt umfasste. Kopf, Beine, Flügel und Schwanz waren mit dem Reif verbunden.

„Es hat Kirin gehört, und du sollst es jetzt tragen.” Er legte Dindra die Kette, an der das Amulett hing, um den Hals.

Sie hielt es vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete es. Es war das Einzige was sie von ihrer Mutter hatte. Zum ersten Mal etwas Greifbares. Sie war dankbar und ein wenig traurig, weil Etru es ihr jetzt erst gab. Kirin hatte es berührt. Es hatte an ihrem Hals gelegen und ihr Herz hatte dagegen geschlagen.

„Woher kam sie?”, fragte sie. „Wo lebt ihre Familie?”

„Ich weiß nicht viel. Sie wollte nie darüber reden. Ich weiß nur, dass sie aus der Ebene östlich der Berge kam. Vielleicht war sie eine Waise und wollte deshalb nicht darüber sprechen.” Etru lächelte wehmütig. „Wir sind eine Familie von einsamen Seelen, Din. Wir verlieren immer die, die wir lieben.”

Sie konnte seine Traurigkeit nicht ertragen. „Ich werde nicht gehen”, sagte sie. „Ich werde bei dir bleiben.”

Etru schüttelte den Kopf. „Doch, du wirst gehen. Ich wollte dich immer bei mir haben, wie einen Ersatz für deine Mutter, aber das ist falsch. Du bist ihr so ähnlich, Dindra, dass es mir wehtut, dich anzusehen. Als ich dich vorhin sah, mit den abgeschnittenen Haaren ...” Er stockte. „Genau so sah sie aus, als ich sie kennen lernte. Ich habe den Drachen deine Mutter weggenommen und nun nehmen die Drachen dich mir weg. Ich habe es immer geahnt. Es ist wie eine Schuld, die ich begleichen muss.” Er rieb mit der rechten Hand über seine Stirn, als wollte er etwas wegwischen. „Ich war so glücklich in der kurzen Zeit, in der ich mit deiner Mutter zusammen war.”

„Hast du mich gehasst, weil ich sie getötet habe?”, fragte Dindra beklommen.

Er lächelte und schüttelte den Kopf. „Ich bin ein Bauer, Dindra, aber kein Dummkopf. Du bist ein Geschenk, das sie mir dagelassen hat. Ich würde dich gerne bei mir behalten so lange ich lebe. Vierzehn Zeiten der heißen und kühlen Sonne sind nicht genug. Nicht mal hundert mal vierzehn wären genug, aber es geht um dich, das, was du willst. Du sollst es selbst bestimmen, so wie deine Mutter. Sie hat sich für etwas entschieden, und du sollst es auch können. Ich habe bei der ersten Entscheidung gewonnen, bei der zweiten verliere ich. Aber das ist nur gerecht. Ich sehe, es ist das, was du willst. Dann will ich es auch. Verzeih mir, dass ich dich für mich haben wollte.”

„Warum hast du mir nie von Kirin erzählt?”

Etru seufzte. „Ich hatte Angst. Ich glaubte, wenn ich dir von deiner Mutter erzählt hätte, wärst du noch früher weggegangen.”

Dindra zuckte mit den Schultern. „Vielleicht akzeptieren sie mich gar nicht, und ich werde bald wieder hier sein.”

Etru lächelte traurig. „Das glaube ich nicht.”

Es waren nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Zeit der kühlen Sonne, und sie erschienen Dindra, nun, nachdem die Entscheidung gefallen war, viel zu kurz. Sie redete oft mit Etru über Kirin, und er erzählte ihr alles, an das er sich erinnerte. Wie ihre Stimme geklungen hatte, wie sie seinen Geschichten gelauscht und seine Schnitzereien bewundert hatte, was sie gerne aß und was sie über die Ebene dachte.

„Sie sagte oft, sie hätte Angst, in der Weite des Graslands zu ertrinken.” Etru lachte. „Sie war schon ein bisschen sonderbar.”

„Sie war wie ich”, dachte Dindra, und der Gedanke machte sie glücklich und beunruhigte sie zugleich. Kirin erschien ihr wie eine geheimnisvolle Fremde, und das machte sie selbst ebenfalls zu einer solchen. Sie wünschte sich manchmal so sehr, sie hätte ihre Mutter kennen lernen dürfen, dass sie sich an ihren Lieblingsplatz am Bach zurückzog, um allein zu sein, damit niemand sie weinen sah, nicht einmal Etru. Vor allem nicht Etru. Er war die meiste Zeit bedrückt und traurig.

Einmal, als sie auf dem Weg nach Hause war, begegnete sie Alfru.

„Du siehst komisch aus, Din”, sagte er und schüttelte den Kopf.

Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die wie immer nach allen Seiten abstanden.

„Ich gehe fort”, sagte sie.

„Ich hab es gehört. Goldfels.” Er verzog den Mund. Seine dichten Brauen waren eng zusammengezogen. „Warum?”

Dindra zögerte. „Es ist das, was ich machen möchte. Es ist das, was meine Mutter gemacht hat.”

„Jetzt bist du doch noch so weit gerannt, dass dich die Drachen holen.” Er lachte. Es klang verächtlich und traurig zugleich.

Dindra spürte, dass er etwas sagen wollte, etwas, das vielleicht ihr Vater zu ihrer Mutter gesagt hatte.

„Ich kann nicht bleiben, Alfru”, flüsterte sie.

Er stand eine Weile mit gesenktem Kopf da. Dann nickte er und drehte sich um. Nach ein paar Schritten blieb er stehen.

„Meine Mutter hat dich sowieso nicht gemocht.”

Dindra lachte. „Ich weiß.”

Alfru lachte ebenfalls, und einem Moment lang war es wie früher, als sie zusammen über das Gras der Ebene gelaufen waren. Dann zuckte er mit den Achseln. “Du warst immer viel zu schnell für mich.” Er winkte und ging davon.

Dindra sah ihm nach und kam sich in diesem Augenblick seltsam erwachsen vor, weil ihr schmerzhaft bewusst war, dass sie etwas für immer verloren hatte und gleichzeitig darüber erleichtert war.

In der Nacht vor ihrer Abreise hatte sie einen hässlichen Traum.

Sie war von einer Dunkelheit umgeben, die schwärzer war als jede andere, die sie jemals gesehen hatte. Sie war wie die Schatten, die sich nachts in den Ecken versammeln, undurchdringliche Löcher, vor denen man zurückschaudert, weil man weiß, dass sich dort etwas verbergen könnte, das man nicht sehen möchte. Sie schritt durch diese Dunkelheit, blind, die Arme ausgestreckt, ohne auf etwas zu stoßen, und plötzlich wusste sie, dass noch etwas anderes neben ihr in dieser Finsternis war. Etwas Großes, das überall um sie herum zu sein schien. Es tastete nach ihr, als ob es sie suchte, ebenso blind wie sie selbst. Wenn es sie streifte, wich Dindra entsetzt aus. Es fühlte sich seltsam heiß an, aber es brannte nicht wie Feuer, sondern ließ sie schaudern, als ob sie von etwas Eisigem berührt würde. Wie eine Maus huschte sie hin und her, verzweifelt nach einem Weg aus dieser Dunkelheit suchend, während ihre Angst davor, von jenem unheimlichen Tasten gefunden zu werden, immer größer wurde.

Dann merkte sie zu ihrem Entsetzen, dass plötzlich ein schwaches Leuchten von ihr ausging, das sich allmählich verstärkte. Mitten in der Dunkelheit wurde sie sichtbar, ohne selbst etwas von dem sehen zu können, was um sie herum lauerte. Aber sie merkte, spürte es auf der Haut, wie sich Augen auf sie richteten und näher kamen, und wie das, was nach ihr suchte, nach ihr greifen wollte.

„Nein!”, schrie sie und schrak hoch. Sie war wach, saß auf dem Bett in ihrer Kammer, die Augen weit aufgerissen und in eine Dunkelheit starrend, die gegen die ihres Traumes fast hell wirkte. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Brust, als wollte es sie aufreißen und hinausspringen. Ihre Hände waren schweißnass und in die Bettdecke gekrallt. Eine Weile saß sie nur da, zitterte am ganzen Leib und atmete stoßweise.

„Ein Albtraum”, dachte sie, als sie sich allmählich beruhigte. Ein scheußlicher Albtraum. Warum jetzt, in der Nacht vor ihrer Abreise nach Goldfels? Sie überlegte. Hatte sie Angst vor der bevorstehenden Veränderung ihres Lebens, Angst, die sie sich nicht eingestehen wollte und deshalb den Weg durch ihre Träume nahm? Sorgfältig untersuchte sie ihre Gefühle. Sie war aufgeregt gewesen, ja. Aber Angst? Sie schüttelte den Kopf. Sie freute sich auf Goldfels, auf die Drachen und auch darauf, Ryll wiederzusehen. War es die Ungewissheit über das, was sie erwartete? Es bestand die Möglichkeit, dass man sie wieder wegschickte, weil sie ungeeignet war.

Sie ließ sich zurück auf das Kopfkissen sinken. Ja, davor hatte sie Angst. Davor, den Traum, der wahr geworden war, wieder aufgeben zu müssen, kurz vor dem Ziel ihrer Wünsche abgewiesen zu werden.

Sie drehte sich auf die Seite. Die Spitzen ihren abgeschnittenen Haare stachen ihr in die Wange. Vielleicht war es voreilig gewesen, sich mit Haut und Haar auf die Möglichkeit, Drachenreiterin zu werden, einzulassen. Sie wusste, es würde ihr das Herz brechen, wenn sie es nicht schaffte.

„Ich darf nicht daran denken”, sagte sie sich, und als wollte sie dem Albtraum keine Gelegenheit mehr geben, Macht über sie zu gewinnen, blieb sie bis zum Morgen wach.

Am Morgen war sie müde, aber die Aufregung glich es aus. Sie und Etru saßen in der Halle, um gemeinsam zu frühstücken, etwas, das sie sonst nie taten, denn Etru stand meist auf wenn es noch dunkel war, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen.

An diesem Morgen aber schien er keinen Gedanken dafür zu haben. Sie waren beide schweigsam, als wäre der Schmerz wegen der bevorstehenden Trennung zu groß, um ihn mit Worten zu besänftigen oder erträglicher zu machen. Das frische, knusprige Brot, das Intri gebacken hatte, fühlte sich wie Schafswolle in Dindras Mund an.

Schließlich entschloss sich Etru, zu reden.

„Godru behauptet, er hätte gestern Nacht einen Drachen draußen auf der Ebene gesehen.” Er lachte grimmig. “Seit die Leute wissen, dass du nach Goldfels gehst, sehen sie überall Drachen. Wahrscheinlich war er nur betrunken.”

Godru war einer der Knechte des Hofes und dafür bekannt, öfter einen über den Durst zu trinken.

„Ein Drache?”, fragte Dindra erstaunt. „Wo?”

„Bei der Waldinsel südwestlich von der Schneise, behauptet Godru.”

Dindra stutzte. Das war die Stelle, an der sie Ryll und Maquon getroffen hatte. Waren sie zurückgekehrt? Aber dann wären sie sicher auf den Hof gekommen. Und warum sollten sie nachts auf der Ebene landen? Es würde so bald nach dem letzten Gewitter nicht wieder eines geben.

Sie dachte an ihren Traum. An das Gefühl, dass jemand nach ihr suchte.

Die Dunkelheit, in die Maquons erste Berührung sie versetzt hatte, ähnelte der in ihrem Traum: bedrohlich und unheimlich, als käme sie aus einer anderen Welt, einer Traumwelt vielleicht, die Dindra für einen kurzen Augenblick betreten hatte. Der Gedanke kam ihr, dass das, was in der Dunkelheit war, auch der Grund gewesen sein könnte, warum Maquon an jenem Tag, als Ryll, mit ihm auf der Ebene landen musste, so verstört gewesen war. Er war ruhig geworden, als ihr Leuchten die Dunkelheit vertrieben hatte, und es kam ihr nun vor, als wäre er dankbar dafür gewesen. Er hatte ihr Schönes gezeigt: die Welt aus der Sicht eines fliegenden Drachen. War das die Gabe der Drachenzähmer, von der Ryll gesprochen hatte? Dass sie Maquons Gedankenbilder empfangen und die Traumwelt betreten konnte? Und hatte sie eine Spur in jener Welt hinterlassen, in der sie von einem Leuchten umgeben war? Eine Spur, die jemand verfolgte, so verstohlen, tastend und schnüffelnd wie ein Tier, das nichts Gutes im Sinn hatte. Aber welche Verbindung gab es zwischen der unheimlichen Traumwelt und ihren eigenen Träumen? Wenn es etwas gab, wovor sich sogar Drachen fürchteten, dann war es kein Wunder, dass die Träume ihr Angst machten. Und ausgerechnet an der Stelle, wo sie jenes seltsame Erlebnis mit Maquon hatte, sollte, laut Godru, ein Drache gelandet sein. War er es vielleicht, der sie in ihren Träumen suchte? Möglicherweise gab es Drachen, von denen Dindra nichts wusste. Gefährliche Drachen, die ganz anders waren als Maquon.

Etru hatte gesagt, ihm sei es manchmal vorgekommen, als ob ihre Mutter vor etwas geflohen wäre. Wovor? Vor etwas, das in dunklen Träumen lauerte?

All diese Fragen beunruhigten Dindra. „Vielleicht“, dachte sie, „kann ich in Goldfels mit den Drachenzähmern darüber reden.“

Als es Zeit wurde, aufzubrechen, war sie in bedrückter Stimmung, nicht nur weil es galt, Abschied zu nehmen.

Der alte Anso aus dem Dorf, ein grauhaariger, aber rüstiger Mann mit einem zauseligen langen Bart und einer roten Nase, die wie eine Erdbeere aussah, sollte einen Wagen mit Getreide und eine kleine Herde Schafe nach Goldfels bringen, eine Aufgabe, die er mehrmals in jedem Mond erledigte, und Dindra sollte mit ihm fahren. Sie mochte ihn. Er war immer freundlich zu ihr gewesen. Als er auf den Hof fuhr und sie sah, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen.

„Dindra Etrustochter, wie siehst du aus?”, rief er. “Wo sind deine langen Haare, deine Zöpfe?” Er lachte, und seine Augen sahen aus, als wären sie in einem Spinnennetz gefangen. Während er in seinem singender Tonfall fortfuhr, vertieften sich die Falten noch. „Du warst die schönste Tochter der Ebene weit und breit. Immer wenn du über das Grasland gerannt bist und dein Haar hinter dir her wehte, sagte ich, seht nur, was für ein hübscher Vogel über die Ebene fliegt, mit schwarzem Köpfchen und buntem Gefieder. Dindra, Vögelchen, warum willst du uns verlassen? Warum hast du dir die Haare abgeschnitten?”

Dindra lachte. „Das Geflatter macht die Drachen unruhig, Väterchen.”

Anso lächelte wehmütig. „Du warst immer ein fremdes, seltsames Vögelchen. Und nun wirst du die Drachen oben am Himmel reiten und uns vergessen.”

Dindra spürte einen Stich. Sie schaute zu Etru, der das Verladen des Getreides beaufsichtigte, aber zunächst waren da noch Intri und Mondri, die vor der Tür des Hauses standen und todunglücklich aussahen. Die dicke Köchin tupfte mit einem Zipfel ihrer Schürze an ihren Augen herum und machte ein gekränktes Gesicht, als wäre Dindras Entschluss, fortzugehen, eine persönliche Beleidigung für sie. Mondri hatte einen Daumen in den Mund gesteckt und kaute darauf herum, während ihre runden Augen voller Tränen standen. Dindra umarmte die beiden. In den letzten Tagen hatte sie sie nach Kirin gefragt, aber Mondri war kaum älter als sie selbst und Intri war, wie die meisten anderen Mägde, erst vor wenigen Jahren auf den Hof gekommen. Es schien, als ob sich auf dem Hof niemand außer Etru an ihre Mutter erinnerte.

„Pass auf, dass die Drachen dich nicht verbrennen, hörst du?”, sagte Intri weinerlich, und Mondri schluchzte laut auf. „Das ist doch nichts für ein Mädchen, Kind. Ich bin sicher, bevor die Zeit der kühlen Sonne vorbei ist, bist du wieder zurück.”

Dindra lächelte. „Wer weiß?” Dann wandte sie sich Etru zu, der neben dem beladenen Karren stand, und alles zog sich in ihr plötzlich zusammen, sodass sie sich ganz zusammengezurrt und klein fühlte und kaum noch atmen konnte.

„Vergiss nicht, Gesichter in die Balken zu schnitzen”, stieß sie hervor. „Ich werde sie mir ansehen, wenn ich zu Besuch komme. Ich will alle Geschichten dazu hören und wenn du auch nur eine vergisst, werde ich nie wiederkommen.”

Er lächelte und nahm sie in die Arme. Dindra brachte kein Wort mehr heraus, und Etru ebenso wenig. Sie machte sich los und kletterte schnell auf den Bock des Wagens. Anso, der schon dort saß, schlug kurz mit den Zügeln und die schweren Zugpferde setzten sich in Bewegung. Die Räder knarrten im Sand, der geräuschvoll zur Seite spritzte. Dindra schaute zurück und sah zu, wie die Gestalt ihres winkenden Vaters immer kleiner wurde.

„Nicht weinen, Vögelchen”, sagte Anso mit belegter Stimme.

„Ich wein ja gar nicht, Väterchen”, sagte Dindra und wischte sich die Tränen ab.