Читать книгу La Moneda De Washington - María Acosta - Страница 5

1. El encuentro

ОглавлениеAriel Sánchez Castro estaba feliz haciendo fotos en los jardines de la Maestranza, dos más y recogería los bártulos, el trípode y la cámara, para seguir su recorrido por la Ciudad Vieja de Coruña. Ya estaba oscureciendo y deseaba poder acabar con este carrete para probar el siguiente, mucho más sensible y adecuado para hacer fotos por la noche. Los callejones y plazas de la antigua ciudad medieval tenían una luz muy especial por la noche y Ariel deseaba hacerles un montón de fotos con el nuevo carrete que había cogido en la tienda donde estaba trabajando. Llevaba allí desde los dieciocho años, es decir, casi quince años, y era amante de la fotografía desde que le regalaran una cámara de fotos con quince. En los momentos de ocio se dedicaba a recorrer la ciudad buscando los mundos mágicos y maravillosos que se encuentran dentro de ella. Mundos que, a lo mejor, sólo veían él y algunos chavales, aunque con los tiempos que corren los chavalitos están más pendientes de la play-station que si detrás de un árbol se puede ver un enano o una hada. Pero Ariel era feliz imaginando los jardines de su ciudad llenos de seres mágicos, tanto buenos como malos, y las historias de las que podían ser protagonistas. En los jardines de la Maestranza la gente estaba empezando a marcharse, tiró la última foto, desenroscó la cámara del trípode, recogió este último, metió cada aparato en su funda, se las puso a la espalda y salió por la puerta más cercana al Jardín de San Carlos. Durante un momento quedó mirando la puerta cerrada de este pequeño parque, que tenía un balcón de piedra desde donde se podía hacer una bonita panorámica del Castillo de San Antón, los cañones y la dársena.

Ariel era un joven de treinta y tres años, alto, de poco más de 1,89, bien formado, con la piel morena y el cabello negro, de ojos grises, un poco miope y demasiado presumido para ponerse gafas, que a veces metía la pata cuando saludaba a alguien por la calle al confundir a una persona con algunos de sus amigos o amigas. Sólo llevaba las gafas por la calle cuando estaba fotografiando alguna cosa, porque de otra manera no podía calcular bien la distancia y no distinguía con precisión el círculo del objetivo de su cámara réflex, de manera que la imagen que veía parecía que estaba partida por la mitad si no estaba bien enfocado el objeto que deseaba fotografiar. En cuanto hacía la foto, quitaba las gafas. Hacía mucho tiempo había tenido unas lentes de contacto pero no se apañaba con ellas, sobre todo en verano cuando iba a la playa, no iba a bañarse con ellas puestas, así que no se las ponía. Y al salir de la playa tampoco, porque eso significaba que tenía que llevar las lentes de contacto, el líquido para limpiarlas y el coso donde las guardaba. Un lío.

Ariel, después de quedar un momento pensativo delante de la puerta de acceso al Jardín de San Carlos, mientras intentaba ordenar sus ideas sobre cuándo podría volver por allí, cogió la calle que bordeaba el dichoso jardín y se dirigió hacia la Iglesia de los Dominicos. Siempre le había asombrado su torre y también el jardín que había cerca del convento. Pero lo que más le gustaba de esa parte de la Ciudad Vieja era la Plaza de las Bárbaras. Aquel rincón era mágico y tenía una luz por la noche muy especial. Allí descansaría un momento a los pies del crucero que había en el centro de la plaza y quedaría durante un buen rato mirando la entrada del convento construido, creía, en el siglo diecisiete. Puede que fuese más antiguo. En esa plaza, cuando era la época de la Feria Medieval que se celebraba todos los veranos, hacían demostraciones de tiro con arco y otros oficios ya olvidados. Hoy, domingo, la plaza estaba extrañamente solitaria, no había nadie en ella, solo él. Ariel se levantó, sacó el trípode de su funda y lo colocó justo delante del crucero, enganchó la cámara y cambió de objetivo, poniendo, en vez del de 50 milímetros, un teleobjetivo. Sacó las gafas de la mochila que siempre llevaba a la espalda, miró por el visor, graduó la altura del trípode, y volvió a mirar. Hizo la misma operación un par de veces más hasta que quedó satisfecho. Entonces tiró la foto. Después miró a su alrededor buscando otra foto. Ariel encuadraba automáticamente, es decir, cuando salía con la cámara no veía edificios ni coches ni árboles ni paisajes: veía fotos. Y para él una foto podía ser un edificio entero o una piedra con una forma extraña o estrafalaria, también la hoja de un árbol o el llamador de una puerta, hasta una tela de araña era una foto. Ya sabía cómo iba a quedar la foto antes de hacerla. Unas veces acertaba y otras no y tenía que hacerla de nuevo. En ese momento no se le ocurría nada. No importaba, la plaza no se iba a marchar y, desde luego, no iba a desaparecer como tantas otras cosas que sí lo hicieron debido a la codicia de los promotores inmobiliarios. Como aquellas hermosas fuentes que había en la Plaza de Galicia, enfrente del Palacio de Justicia, que las sacaron para hacer el aparcamiento subterráneo y no se volvió a saber nada de ellas. Él tenía esas fuentes en una foto. Le dio la impresión de que no iban a durar y les tiró una foto. Había tenido razón. Seguro que llevan años en algún chalé o pazo perteneciente a cualquiera de las personas que tuvieron la genial idea de destruir aquella plaza para construir un aparcamiento.

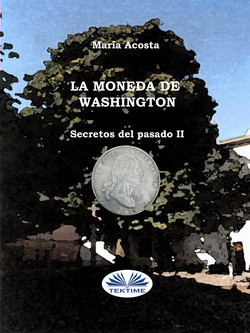

Fue hasta el fondo y se metió por un callejón estrecho, donde estaba la casa de María Pita. Iba mirando hacia arriba, despreocupado, intentando adivinar si valía la pena hacer una foto a cualquiera de las casas. De vez en cuando miraba hacia el suelo, hecho con grandes piedras, intentando no pisar cualquier cosa indebida como un trozo de cristal o cosas aún peores y, de repente, un brillo un metro más allá de donde se encontraba llamó su atención. Cogió la cámara y se puso a caminar hacia el brillo intentando enfocar el objeto que lo producía y se quedó alucinado cuando descubrió que era una moneda o algo parecido. Ariel se agachó para observarla mejor y se dio cuenta que estaba rota en tres pedazos. La cogió. Volvió a la plaza de las Bárbaras y se sentó de nuevo en el crucero; luego sacó una hoja de un pequeño cuaderno que llevaba siempre encima para apuntar el nombre de las fotos y sus características técnicas, lo apoyó en uno de los escalones del crucero y encima de él los pedazos de aquello que parecía una moneda o una medalla. Quedó de una pieza cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo era la cara archiconocida del que fuera el primer presidente de los Estados Unidos de América: George Washington. Era una moneda y brillaba tanto que parecía que había sido acuñada recientemente. Lo que más asombraba a Ariel era la fecha que aparecía en la moneda: 1776. Creía recordar que ese fue el año de la Declaración de Independencia. Puede que fuese una moneda conmemorativa. Puede que fuese auténtica. ¿Por qué estaría partida en tres pedazos? ¿Quién sería el dueño? ¿Era realmente de plata? ¿Cómo había ido a parar a aquel callejón? No sabía casi nada sobre la época de la Independencia de Estados Unidos, lo que sabía la mayoría de la gente: que la Declaración de Independencia fue el 4 de julio de 1776 y que hubo algo referente a unos americanos disfrazados de indios que tiraron al mar el té que traía un barco. Poco más.

A lo mejor la chica que trabajaba en la biblioteca de Durán Loriga. ¿Cómo se llamaba? Uxía. Desde luego, mucho cambiaran las bibliotecarias en los últimos años. Hacía dos semanas tuvo que ir allí a buscar un libro de fotografía al que quería echar una ojeada y ya no estaba el hombre que conocía desde hacía años, también es verdad que hacía dos meses que no pasaba por allí; y resulta que mientras tanto el hombre se había jubilado y aquella extraña muchacha había ocupado su lugar: no era muy alta, puede que ni llegase al 1,60 de altura, llevaba el pelo teñido de azul y amarillo, muy corto y peinado hacia atrás. En la nariz llevaba un pequeño aro de plata, y en las orejas unos pendientes también de plata con una pluma pendiendo de cada uno de ellos. Sus ojos verdes estaban maquillados con kool negro y llevaba los labios pintados de rojo y perfilados de negro. La cara era pequeña, fina y delgada. El primer día que vio a Uxía llevaba puesta una minifalda de cuero negro, una camiseta de los Sex Pistols, medias negras y unas botas de cuero rojo de tacón bajo. Completaban su atavío unos mitones negros hasta los codos. No era, por supuesto, la clásica bibliotecaria. Detrás de esa imagen estrafalaria había una persona muy inteligente, simpática y trabajadora que estaba encantada con su trabajo entre libros, ayudando a la gente a encontrar lo que necesitaba, muy amable y con una paciencia infinita.

Ariel envolvió la moneda en el trozo de papel y luego la metió en un compartimento con cierre que tenía su cartera. Ya había acabado la Semana Santa y no había tanto trabajo en la tienda por culpa de los revelados de estas pequeñas vacaciones antes del verano, pediría en la tienda una mañana libre, quizás la del miércoles, para poder acercarse a la biblioteca y hablar con la chavala, a ver qué le podía decir. Ariel guardó la cartera en el bolsillo interior de su cazadora, se levantó y salió de la plaza, se dirigió hacia la izquierda y cogió la primera calle que encontró al llegar a la plaza de Azcárraga, bordeó capitanía General y salió al Paseo del Parrote para ya enfilar Puerta Real y la Dársena. A continuación fue hasta la calle de la Barrera y en una de las tascas tomó un vino y una tapa, estaba a punto de marchar cuando, para su asombro, entró en ese mismo momento la muchacha de la biblioteca, Uxía, con una amiga. Ella lo reconoció y le saludó, Ariel respondió a su saludo y fue hacia ella.

–Mira qué casualidad, justo esta tarde estaba pensando en ti –dijo él.

– ¿Ah, sí? –respondió ella – ¿Cómo es eso?

–Tengo que ir la próxima semana por tu trabajo para conseguir información.

– ¿Algún libro de fotografía? –preguntó Uxía.

–No. Sobre la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

–¡Fantástico! Tienes suerte de que sea uno de mis temas preferidos –mintió ella arrepintiéndose casi en el momento de decir semejante estupidez. –Puedo explicarte cualquier cosa sobre esa época.

–Ya nos veremos el miércoles, hasta luego –dijo Ariel dándole un beso en las dos mejillas y saliendo de la tasca.

– ¡Pero si tú no sabes nada de eso! –dijo en voz baja Andrea.

–Ya me las arreglaré –respondió Uxía sentando en una silla alta en la barra de la tasca –¿A qué es muy guapo?

–Si tú lo dices. Me gustaría verte el miércoles cuando vaya.

–Tengo unas cuantas revistas de historia en casa y una memoria muy buena, en cuanto llegue esta noche a casa las busco. ¡Dous ribeiros1 , por favor! –dijo Uxía al camarero que, en ese momento, se había parado delante de ellas –y dos tapas de calamares en su tinta. Gracias.

– ¿Y el concierto?

–Eso no va a durar más de una hora. Tengo tiempo de sobra.

– ¡Te metes en cada lío…! –dijo Andrea mientras bebía un sorbo de vino.

–Pero vale la pena –respondió Uxía mientras comenzaba a degustar su tapa –tengo que conseguir salir con él.

–Esta vez te ha dado muy fuerte.

¿Por qué le había dado dos besos? Iba pensando Ariel. Si casi no la conocía. De todas formas, a ella no pareció molestarle, y a él tampoco le importó dárselos. Sólo había hablado con ella una vez y de cosas sin importancia, y parecía que se conocían desde hacía años. A veces la vida tiene esas cosas. Quería llegar temprano a casa, tenía que hacer una foto a la moneda. Ya estaba en la Estrecha de San Andrés, subió por la cuesta de O viñedo, giró hacia la izquierda y salió a la calle del Orzán, comenzó a caminar hacia la Plaza de Pontevedra, pasó al lado de la tienda de instrumentos musicales y, un poco más allá, en un portal de madera muy viejo, se paró, sacó las llaves del bolsillo del pantalón, lo abrió y subió las escaleras hasta el segundo piso, ya le quedaba menos para acabar de pagarlo, dentro de siete años ya sería completamente suyo. Había tenido suerte en la vida: había encontrado un trabajo cuando era muy joven y había conseguido hacerse con esta ganga a los pocos años y ahora estaba acabando de pagar la maldita hipoteca. Vivía solo y además era muy ahorrador.

Dejó la cazadora en un armario que había a la izquierda de la puerta de entrada, luego fue hasta el fondo del pasillo, donde estaba la cocina, calentó unos macarrones con carne y salsa de tomate que habían sobrado de la comida y abrió una cerveza sin alcohol; llevó todo a la sala de estar, cerca de la entrada del piso, puso la cena sobre una mesita de cristal enfrente del sofá, se sentó y encendió el televisor. Estaban con las noticias. Lo de siempre: guerras en Oriente Próximo, gente hambrienta en África, narcotráfico en Sudamérica, y peleas en los aviones y trenes en España. Cambió unas cuantas veces de canal pero en todos hablaban de lo mismo; se levantó, cogió el periódico que estaba encima de la mesa del comedor y le echó una ojeada a la programación mientras comía los macarrones. tonterías. Acabó de cenar, recogió los platos y el casco de la cerveza, dejó todo encima de la mesa de la cocina y volvió al salón a preparar la mesa para hacerle la foto a la moneda. Cambió de nuevo el objetivo a la cámara por otro que le permitiese una mayor definición de imagen; tiró una docena de fotos: la moneda entera, los trozos por separado, por la cara, por la cruz. En fin, todas las posibilidades que se le ocurrieron. Ya había acabado con el carrete. Miró el reloj. Las once. Tendría que dejar para mañana por la tarde el revelado, mañana tenía que levantarse muy temprano, (un reportaje de una boda) y había que preparar todo bien antes de marchar. Recogió la moneda, la guardó de nuevo en la cartera, puso los cerrojos y se fue a la cama a leer un poco antes de dormir.

Al día siguiente, ya por la tarde, Ariel se encerró en el cuarto oscuro que tenía cerca de la cocina; en realidad, cuando compró la casa, era un aseo pero ya tenía un cuarto de baño cerca bastante apañado y no necesitaba otro, de todas formas, vivía solo, así que lo convirtió en cuarto oscuro para revelar sus fotos. Por lo que respecta a la fotografía Ariel era muy clásico: no le gustaban demasiado las cámaras digitales, prefería pelear con su vieja cámara réflex, con los negativos y el montón de productos que hacían falta para sacar adelante una fotografía, aunque cada día eran más difíciles de conseguir. Pero él era un fotógrafo profesional y no tenía demasiados problemas con eso. Estaba hecho polvo pero quería tener listas las fotografías de la moneda para el día siguiente cuando fuese a visitar a su amiga, la bibliotecaria. El reportaje de la boda fue, como siempre que había uno de estos encargos, una pesadez tremenda, por no hablar de las pequeñas peleas que había de vez en cuando entre los que deseaban salir en ellas, y luego pasó el resto del día en el laboratorio de la tienda revelando las dichosas fotos. Al jefe no le importó que se cogiese el martes libre, es decir mañana, pero no el miércoles porque ese día tenía un bautizo. Con estos trabajos ganaba un montón de dinero pero a Ariel no le hacían mucha gracia porque estaban muy limitados artísticamente. Prefería cuando tenían que preparar un calendario de la ciudad o cualquier otro reportaje por encargo del ayuntamiento. Él, por su cuenta, hacía catálogos para algunas galerías de arte de Coruña y debido a eso conocía a un montón de gente que siempre le conseguía más trabajo. Otra cosa que le gustaba era utilizar el ordenador para retocar las fotos: se podían arreglar muchos errores con ellos y, aunque a veces tenías que pelear bastante con los programas de retoque fotográfico, reconocía que eran un gran invento y que se podían conseguir auténticas maravillas, por ejemplo, limpiando las fotos antiguas.

Estuvo trabajando un buen rato en el laboratorio de su casa hasta que por fin consiguió revelar las fotos de la moneda y sacar copias suficientemente grandes como para poder observar todos los detalles de ella; dejó secando las copias y salió enseguida. Luego fue hasta la cocina, se hizo una cena ligera a base de un tazón de leche con trozos de pan de maíz, vio un rato la televisión y se fue a dormir temprano.

Durmió tan profundamente que cuando sonó el despertador no podía creer que hubiese estado en la cama casi diez horas, le parecieron cinco minutos. Se duchó, puso la cafetera al fuego y luego fue a coger las fotos del laboratorio. Mientras dessayunaba lo que era su costumbre, un taza pequeña de café con leche y unas galletas, echó una ojeada a las fotos. Ayer por la noche creyó que había algo extraño en ellas y ahora quería comprobar qué era lo que tenía de particular aquella moneda encontrada cerca de la Plaza de las Bárbaras. Pasó una a una las fotos pero, aunque la sensación persistía, no conseguía localizar el fallo. Es verdad que estaba asombrado por la fecha que aparecía en la moneda, 1776, pues pensaba que todavía no habían hecho monedas los americanos en esa fecha, pero podía estar equivocado, no era un experto en monedas. Además creía que, para poder llevar a cabo una labor tan perfecta, los americanos deberían haber tenido una tecnología muy buena en aquellos tiempos y de eso tampoco sabía nada. A ver qué le podía decir Uxía de todo esto. A lo mejor ella podía informarle sobre quien le podría ayudar.

A las diez y media salió de su casa con las fotos en una carpeta y la moneda todavía en su cartera. A las once menos veinte estaba subiendo las escaleras de la biblioteca de la calle Durán Loriga. En el vestíbulo había una exposición de fotografías que ya había visto hacía unos días, fue hacia la puerta de la biblioteca, en la planta baja. Uxía estaba ordenando unos libros, Ariel no deseaba interrumpir su trabajo así que se fue un rato a la zona donde se encontraban los periódicos del día y estuvo echándoles un vistazo a la vez que, de vez en cuando, observaba las idas y venidas de Uxía por la biblioteca. Todavía pasaron quince minutos antes de que volviese al mostrador de la entrada, entonces Ariel dejó el periódico con el que estaba matando el tiempo mientras la muchacha trabajaba y fue hacia ella.

– ¡Qué sorpresa, Ariel! No te esperaba hasta mañana –dijo Uxía a modo de saludo mientras escribía en la ficha de un libro.

–Es mañana cuando no puedo venir, tendré mucho trabajo y el jefe no quiere que falte. ¿Tienes ahora un momento o estás demasiado ocupada como para atenderme? Si quieres puedo volver más tarde.

–Pues la verdad es que tengo una mañana bastante atareada –mintió Uxía que todavía no había acabado de ver todos los artículos de las revistas de historia sobre la Guerra de la Independencia y deseaba aprovechar la mañana para poder conseguir más información –pero si no tienes ningún compromiso, puedes venir a recogerme a las dos y podríamos hablar mientras comemos. ¿Te parece bien?

–Perfecto. Hasta luego.

–Hasta luego –respondió ella.

¡La madre que la crió! ¿Por qué le diría semejante tontería el domingo? Ahora iba a tener que apurar si deseaba no quedar como una idiota delante de Ariel, afortunadamente en la biblioteca tenía la colección completa de las revistas de historia y todos los artículos estaban informatizados. Por lo menos no le costaría un mundo encontrar dónde estaba la información sobre la Independencia de Estados Unidos. Ya había memorizado dos de ellos y todavía le quedaban otros tres, por suerte su memoria fotográfica, que le resultó tan útil para aprobar las oposiciones a bibliotecaria, la iba a sacar del apuro en menos de dos horas, si no venía nadie, mientras tanto, a dar la tabarra con peticiones extrañas. Por suerte no había mucha gente hoy en la sala e iba a poder estar bastante tranquila.

A las dos Ariel pasó por la biblioteca a buscar a Uxía que, por suerte, tuvo poco trabajo y pudo leer los artículos que le faltaban sobre la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Cuando Ariel había estado antes en la biblioteca este no se había dado cuenta, pero Uxía llevaba puesta una minifalda de cuero negra y unas botas rojas que le quedaban muy bien. Fueron a comer a un bar que había cerca de allí, el Río Miño, donde ponían buenas tapas y raciones. Mientras estuvieron comiendo casi no hablaron, a no ser de las cosas normales, de cómo les iba a cada uno de ellos en su trabajo. Ariel le dijo que en ese momento no tenía novia, que la última lo había dejado hacía unos dos meses, y Uxía, para corresponderle, le dijo que desde hacía un año ella tampoco salía con nadie. Hablaron de cine y de libros y ya cuando por fin estaban tomando el postre, un flan con nata él y un trozo de tarta de manzana ella, y los cafés, Uxía le dijo:

– ¿Tú qué sabes sobre el tema?

–Poca cosa, lo que te dije: que ocurrió en 1776 y que la comenzó cuando los colonos se disfrazaron de indios y echaron el té al mar.

–La cosa es un poco más complicada y comenzó mucho antes de esa fecha; el 4 de julio de 1776, que es la fecha que conocemos aquí en España, se refiere al día en que el segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia. Pero los americanos ya llevaban un año guerreando con Gran Bretaña. Al declarar la independencia la lucha pasó a ser una guerra entre dos países y no la contienda de una colonia que se rebela contra su madre patria. Esto provocó que otros países, como España o Francia, viesen posible una alianza con la nueva nación para combatir a Gran Bretaña.

En la América colonial los derechos de los ciudadanos se ponían en documentos escritos, es decir, los americanos codificaban sus derechos en documentos fundamentales. Por ejemplo, el Body of Liberties, de Massachussets, de 1641, salvaguardaba los derechos de los hombres libres, y también de las mujeres, niños, forasteros, sirvientes, incluyendo los forzados y esclavos, y hasta lo animales. Los documentos coloniales protegían los derechos y servían como imanes para atraer colonos a los lugares donde sus derechos estaban codificados. Además, los colonos americanos crearon sus propias instituciones de gobierno. Tanto la emisión de papel moneda como de impuestos e incluso los salarios de los funcionarios eran competencia de las asambleas. Esto daba a los americanos cierto grado de autoridad sobre sus funcionarios y salvaguardaba la libertad frente a la usurpación gubernamental o judicial. En 1763 la Corona inicia una recaudación de ingresos en las colonias para sufragar los gastos de defensa y administración y el Parlamento aprueba nuevos impuestos para las colonias, moderniza y refuerza el sistema de Aduanas; el gobierno inglés decide estacionar varios regimientos en Boston y Nueva York. Rápidamente los americanos protestan por estas medidas, las consideran inconstitucionales. En 1765 Benjamín Franklin piensa que los soldados enviados a América pueden provocar una rebelión debido a su comportamiento insolente. El 5 de mayo de 1770 tiene lugar la conocida como La matanza de Boston, en la que una patrulla de soldados británicos disparó contra una turba armada con palos enfrente de la Aduana de Boston.

Este hecho sumado a la política imperial británica con la Proclamacion Line (1763) que prohibía el establecimientos de las colonias más allá de los montes Apalaches, y una serie de leyes sobre impuestos (Impuestos de Grenville, 1764; Sugar Act, 1764; Currency Act, 1764; Stamp Act, 1765; Quartering Act, 1765; Declaratoy Act, 1766; Impuestos Towsend, 1767; Tea Act, 1779) y las conocidas como Leyes Intolerables de 1774, que castigaban a Massachussets por las acciones de un grupo de radicales que habían tirado un cargamento de té al mar en el puerto de Boston, fueron realmente la simiente que hizo posible la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776.

Ese es realmente el comienzo de todo. Puedo seguir contándote más cosas, sobre cómo fue evolucionando la historia y las distintas batallas que tuvieron lugar entre americanos e ingleses antes de la firma de la paz definitiva el 3 de septiembre de 1783.

–Has dicho algo sobre la emisión de papel moneda. ¿Sabes si mientras estuvieron en guerra los americanos acuñaron moneda? –dijo Ariel.

–Imagino que acuñarían, si podían emitir papel moneda deberían haber podido hacer monedas de metal. ¿Te interesa mucho?

–Un poco. Verás. Hace un par de días encontré una moneda con la efigie de George Washington y la fecha que tenía grabada era la de 1776. Mira, esta es la moneda –respondió Ariel mientras sacaba de la carpeta que había traído con él la fotografía ampliada de la misma.

–Parece muy nueva. Es como si la hubiesen acuñado ahora mismo.

– ¿Verdad? Lo mismo pensé. ¿Cómo podría investigar acerca de monedas de esa época?

– ¿Por qué no vas a la Asociación Filatélica? A lo mejor allí te podrían echar una mano –respondió Uxía – ¿Tienes la moneda?

–La tengo. ¿Te gustaría verla?

–Mucho.

–Pues aquí está –dijo Ariel mientras sacaba la cartera y de ella un trozo de papel cuidadosamente doblado, en donde la tenía guardada y se lo tendía a Uxía.

La muchacha desenvolvió el papel con cuidado encima de la mesa. Allí estaban los tres pedacitos del rompecabezas, brillantes como el sol. Uxía cogió uno, lo miró, lo remiró, le dio la vuelta de un lado y del otro sin decir nada. Luego hizo la misma operación con los otros dos.

Ariel veía como la cara de la muchacha iba cambiando de la curiosidad a la mayor de las sorpresas.

– ¿Qué pasa?

–Te has tenido que dar cuenta. No creo que pudieses pasar por alto algo tan obvio.

– ¿El qué?

–El corte de los trozos es distinto. Cada una de las piezas encaja con las otras pero el corte es distinto.

– ¿Cómo que es distinto?

–Fíjate aquí –respondió Uxía mostrando a Ariel la parte interna de uno de los trozos –el metal de la superficie y el del interior es el mismo, pero en esta –continuó mientras cogía el trozo correspondiente a la cabeza de Washington –el interior es amarillo, como si hubiese sido hecho de oro, y en el tercero, es marrón, más parecido al color del bronce. Nunca había visto nada parecido.

–Tienes razón. Sí que me di cuenta cuando revelé las fotografías pero pensé que era un efecto de la luz. ¿Dices que en la Asociación Filatélica pueden ayudarme?

–Sí, en Coruña no están separadas las asociación de filatélicos y de numismáticos. Están en el mismo local. Espera que te doy la dirección y los días en que se encuentran allí –respondió al mismo tiempo que cogía un pañuelo de papel y anotaba los datos –Toma, ya me contarás cómo te fue.

–Por supuesto. ¿Salimos a dar una vuelta o tienes que volver al trabajo?

–No, todavía no. Podemos dar un paseo por donde te apetezca.

-Entonces, vamos.

–Vamos.

Se levantaron de las sillas, pagaron la consumición en la barra y salieron del local. Fueron hacia los jardines sin darse cuenta de que el hombre que había estado a su lado en la cafetería, comiendo tranquilamente, sacaba un teléfono móvil de su bolsillo del pantalón y, después de hablar un poco, se había puesto a seguirlos sin que se percataran.

Eran las diez de la mañana cuando Ricardo llegó al polígono de La Grela-Bens a recoger la nueva furgoneta que había comprado su hermana. Les había avisado el día anterior de que la rotulación ya estaba hecha y que podían pasar a por ella.

–Buenos días –dijo Ricardo entrando en la nave de la empresa de rotulación –vengo a por la furgoneta de García Olavide S.L.

–Venga por aquí –respondió el encargado, un hombre de unos treinta años, pelirrojo, que vestía un mono azul, mientras guiaba hasta el fondo de la enorme nave llena de coches y furgonetas de todos los tamaños y colores. –Es esta.

Ricardo se quedó un momento mirándola asombrado, su hermana se había vuelto loca: sobre el negro inmaculado de la furgoneta había mandado escribir en letras doradas, con caligrafía inglesa, el nombre de la empresa y en una segunda y tercera línea: compra y venta de antigüedades, compra, venta y restauración de libros. Y el número de teléfono y además el correo electrónico. Seguro que costaría un montón de dinero y el negocio no iba tan bien como para andar con tonterías.

–Se la puede llevar cuando le apetezca –dijo el encargado al mismo tiempo que le tendía un cuaderno. –Firme el albarán de recogida y ya está.

Hizo lo que le había dicho el encargado, abrió la puerta de la furgoneta y se fue enseguida del polígono. Cogió por la Avenida Finisterre y se dirigió hacia la Ciudad Vieja, donde los dos hermanos tenían su negocio. El tráfico estaba imposible, no se podía aguantar. Ricardo iba pensando mientras conducía el nuevo vehículo en cómo le había cambiado la vida desde hacía dos años. Después de la aventura de Las Sombras dejó los estudios de Económicas y Empresariales para estudiar la carrera de Historia del Arte. Se especializó en el Renacimiento. A continuación había intentado sacar las oposiciones a Enseñanza Secundaria un par de veces mientras, para sobrevivir, trabajaba con el reparto de publicidad. No le fue bien, así que decidió, después de pensarlo mucho y de unos cuantos trabajos mal pagados, venir a Coruña y ayudar a su hermana con su negocio. Mientras Teresa se dedicaba a restaurar los muebles y los libros él se dedicaba al reparto de publicidad de la tienda, a llevar los encargos de los clientes en la furgoneta y también la contabilidad del negocio. De hecho, Ricardo, un gran aficionado a la informática, creo un programa que les permitía gestionarla.

No pensaba decir nada a su hermana con respecto a lo de la furgoneta, sabía cómo iba a reaccionar: que a él no le importaba, que ella era la auténtica dueña y que podía hacer lo que le diese la gana, que aunque fuese su hermano él no pintaba nada en las decisiones importantes y que sólo tenía que hacer lo que le decían. Se había vuelto bastante repelente estos últimos años, sobre todo desde la pelea que había tenido con Sofía y con Carla, su amiga veneciana, Ricardo no sabía muy bien porqué, seguro que fue debido a cualquier estupidez. Ya estaba llegando a la Dársena. El semáforo enfrente de la Autoridad Portuaria estaba en rojo, se miró, tenía el traje todo arrugado y el cinturón del pantalón le estaba apretando demasiado. No debería comer tantas pizzas, estaba poniéndose como un tonel. El semáforo todavía estaba en rojo, se miró un momento en el espejo retrovisor, cada día tenía más canas, y tampoco era tan viejo, tenía treinta y siete años y no debería tener el cabello tan blanco. A lo mejor un día de estos le daba por teñírselo, a lo mejor lo hacía. Alguien comenzó a tocar el claxon. Ricardo miró hacia delante, ya había cambiado el semáforo y no se había percatado. Salió a escape y casi atropella a un peatón que acababa de cruzar en ese momento y que le hizo un gesto con la mano que Ricardo ni se molestó en contestar. Enseguida llegó a la tienda, cogió el aparato electrónico que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta y abrió la puerta del garaje, metió la furgoneta y luego salió de él cerrando a continuación. Entró en la tienda, llena de muebles y de libros, y fue hacia el fondo de la misma.

Teresa estaba sentada a una enorme mesa de roble trabajando con un libro.

–Hola, ya la traje. –dijo Ricardo.

–Bien, espera un momento –respondió Teresa sin levantar la vista de lo que estaba haciendo.

Ricardo observaba a su hermana: de su misma estatura, poco más de 1,70 metros, envidiaba su cabello negro con reflejos azules sin ningún pelo blanco, y además con una figura que él jamás tendría, puesto que él no paraba de comer cosas que no debía y, en cambio, su hermana iba al gimnasio tres veces por semana y cuidaba mucho su alimentación. El trabajo que estaba haciendo en ese momento era la restauración de la encuadernación original de un libro. Se le daban muy bien este tipo de trabajos. De repente Teresa dejó la herramienta que tenía en la manos y se quedó mirando el libro con cara de satisfacción, luego levantó sus ojos castaños, iguales que los de su hermano, y le dijo:

– ¿Te gusta?

–Sí, mucho.

–Me refiero a la furgoneta.

–Yo también. Está en el garaje.

–Tienes que llevar un encargo a la calle Nicaragua –dijo Teresa mientras se levantaba de la silla donde había estado sentada desde las ocho de la mañana y se dirigía a la puerta de comunicación con la parte de la tienda abierta al público. –Hay que llevar este escritorio al número 21, al octavo piso. Tiene montacargas, así que no te vas a deslomar. Ya podía ponerte una ropa más adecuada.

–Déjame en paz con mi ropa –respondió Ricardo empezando a enfadarse. –Cambio la chaqueta y me marcho enseguida.

–Como quieras. Y no tardes. Te necesito aquí, tengo que marchar dentro de una hora y tienes que quedar en la tienda el resto de la mañana. ¿De acuerdo?

–De acuerdo. Si tengo algún problema te llamo al teléfono móvil –respondió él.

–Venga, te ayudo a llevarlo a la furgoneta y vuelvo con lo mío –dijo Teresa.

En realidad el escritorio no era ni demasiado grande ni pesaba tanto, pero intentar sacarlo de aquel local lleno de muebles era un poco complicado y se necesitaban dos personas para hacerlo del modo adecuado. Una de las ideas que se le habían ocurrido a Teresa fue la de hacer una puerta de comunicación de la tienda con el garaje para no tener que dar tantas vueltas cuando deseasen cargar la furgoneta y fue por ella por donde lo hicieron.

Tenía que reconocer que su hermana, a pesar de sus rarezas, era una gran organizadora; la furgoneta que había comprado no sólo tenía las puertas corredizas si no que le había añadido una plataforma móvil en la puerta de atrás, de esas que se utilizan en los camiones, para poder subir y bajar los muebles pesados más fácilmente. El interior, que Ricardo todavía no había visto, estaba acolchado y lleno de correas para poder llevar los artículos más frágiles con total seguridad. Después de asegurar el mueble en el interior de la furgoneta Ricardo se puso de nuevo al volante y salió del garaje mientras su hermana volvía a la tienda para continuar con la restauración del libro.

¡Si supiese su hermano a lo que se dedicaba realmente! La tienda de antigüedades iba bien pero no tanto como Ricardo imaginaba, lo que le hacía ganar dinero a Tersa era su otra actividad: la falsificación de manuscritos y libros antiguos. Evidentemente este tipo de trabajo no lo hacía a la vista de todos, aunque sí en el mismo lugar. Al garaje se entraba por la plaza de las Bárbaras, por una puerta de madera arreglada para poder ser abierta con un aparato electrónico desde el coche, justo enfrente de esta puerta se encontraba otra corrediza que comunicaba con la tienda y a la derecha de la puerta de entrada había una ventana enrejada; lo que no sabía Ricardo era la puerta que había al fondo del garaje, disimulada con un panel de falsa piedra que se parecía a las piedras de la que estaba hecha la casa, y que escondía el taller de falsificación de Teresa. Aunque también tenía una ventana enrejada desde allí no se podía ver el interior pues estaba tapada con una gruesa tabla de madera, suficientemente envejecida para que cualquiera que la mirase pensase que era un bajo abandonado.

Desde el taller de la tienda tenía acceso a esta habitación secreta por medio de una librería que giraba sobre sí misma cuando Teresa pulsaba en uno de los adornos con forma de flor que decoraban la parte de arriba del mueble. No trabajaba en esta habitación a no ser que estuviese cerrada la tienda, los fines de semana, las noches y las vacaciones; no podía arriesgarse a que alguien, por pura casualidad, descubriese su secreto.

En estos momentos lo que estaba haciendo era por encargo de un profesor de la Universidad de A Coruña, le pagaría una bonita suma por él y además era totalmente legal. Estaba intentando arreglar los restos de humedad de las páginas del libro, algo que tenía difícil arreglo pero que no era imposible de conseguir. Necesitaba tiempo, paciencia y concentración para llevar a cabo esta tarea, al profesor no le importaba cuánto tardase, sino que el trabajo estuviese bien hecho y, había que reconocerlo, Teresa era la mejor restauradora de libros de Coruña.

Al principio, cuando estaba en Madrid y se vio metida en la historia de Las Sombras, estaba estudiando restauración artística de muebles; allí conoció a Sofía Castro Souto, que se convirtió en su mejor amiga y en compañera de aventuras. Pero después de lo que habían vivido, no sabía porqué, dejó la restauración de muebles para dedicarse a la de los libros. Poco a poco se fue distanciando de Sofía y cuando terminó de estudiar volvió a Coruña, donde hizo un curso de encuadernación artística, dedicándose, en los últimos quince años, a trabajar tanto en ese campo como en la restauración de libros, o en la falsificación de los mismos. Vivía en el mismo edificio, justo en el piso encima de la tienda. De hecho era la unión de dos viviendas completamente distintas en su origen. Se accedía al edificio por una puerta justo a la izquierda de la entrada de la tienda de antigüedades, al abrir el portal había una escalera y a la derecha de esta otra puerta que daba a un largo pasillo exterior que rodeaba todo el edificio e iba a parar a una puerta enrejada a la Plaza de las Bárbaras.

El edificio constaba de dos pisos y el bajo, y todo él pertenecía a Teresa que lo había comprado al poco de volver a Coruña, cuando la zona vieja de la ciudad estaba tan desprestigiada que los dueños de las casas vendían, a veces por cuatro cuartos, las viviendas que habían sido de sus familias durante generaciones. Con ayuda de la familia, que dio la entrada para la compra de la casa, y de sus trabajos como restauradora, fue poco a poco arreglando todo a su gusto. En realidad la vivienda tenía dos entradas: la de la tienda de antigüedades y otra según se pasaba la puerta enrejada de la Plaza de las Bárbaras, mediante una escalera de piedra que llegaba justo hasta el pasillo de la segunda vivienda y que ahora no tenía uso pues en cuanto Teresa tiró el tabique de separación de las dos viviendas decidió condenar la puerta con cascotes. Todas las ventanas estaba enrejadas, tanto las que pertenecían a la tienda como las de la casa y no había manera de entrar en ella a no ser por la puerta principal. Casi era un castillo en medio de la tranquilidad de la plaza.

Su dormitorio tenía una vista magnífica de la plaza, ya que hacía esquina y tenía dos ventanas desde las que podía observar tanto el crucero como el convento; en el suelo había una trampilla escondida debajo de una alfombra persa, calentita y suave, que había comprado en unas rebajas hacía tiempo. Por esa trampilla podía acceder fácilmente a su taller secreto, ya que estaba justo debajo. Al salir de la habitación el pasillo se bifurcaba: a la izquierda hacia las dos habitaciones a las que todavía no les había encontrado una utilidad, a la derecha hacia la cocina, una habitación enorme que estaba comunicada con el comedor por medio de una puerta corrediza. Enfrente de la cocina un dormitorio y, a continuación de este, otro más. Pasada la cocina y el comedor estaba el baño: con bañera de hidromasaje y, en la parte contraria, un poco más allá la entrada a la biblioteca. Esta última estancia estaba comunicada por un lado con el salón, por medio de un arco en la misma línea que la puerta de entrada a esta habitación, y justo enfrente de este arco había otro que comunicaba con el pasillo de la vivienda añadida. Un pequeño laberinto que permitía a Teresa ir desde la puerta de entrada a su habitación sin tener que pasar cerca de la cocina di de las habitaciones del pasillo. El segundo piso, aunque arreglado y con la misma estructura que el primero, estaba vacío de muebles y Teresa no sabía qué iba a hacer con él.

Puede que fuese mucha casa para ella, pero Teresa sentía que necesitaba espacio, que no podía volver a vivir en un sito pequeño. Lo más extraño de todo era que vivía sola y no deseaba que nadie viviese con ella. Era una especie de ermitaña. Eso no significaba que no se relacionase con la gente. De vez en cuando salía y volvía a casa con algún hombre o mujer que había conocido en un pub del centro de la ciudad, pero no le gustaba tener gente extraña en casa, que revolviesen en sus cosas y que intentasen controlarla.

Teresa dejó de trabajar en el libro, miró el reloj y se dio cuenta de que ya habían pasado cuarenta minutos desde que se había ido Ricardo y que todavía no sabía nada de él. ¿Tan difícil era dejar un maldito escritorio? Estaba a punto de llamarlo cuando le pareció escuchar que la puerta del garaje se abría. A los cinco minutos Ricardo estaba entrando por la puerta de la tienda, visiblemente nervioso.

– ¿Se puede saber dónde te habías metido? –preguntó Teresa.

–No lo vas a creer.

– ¿No le ocurriría algo al mueble? ¿No habrás tenido un accidente con el vehículo nuevo? –continuó diciendo mientras se levantaba de la silla y cogía una cazadora vaquera que tenía justo en el respaldo.

–Nada de eso. Pero también pienso que no es nada bueno lo que he visto.

–¡Déjate de mandangas y dime ya lo que te pasa! –gritó ella empezando a perder los nervios.

–Vi a Klauss-Hassan.

– ¿Cómo dices?

–Digo que vi a Klauss-Hassan. Está en una tienda de artesanía que hay cerca de la casa donde me mandaste.

– ¿Estás seguro? –siguió preguntando la hermana mientras comenzaba a salir de su taller –Pude que te hayas confundido.

–Ya sé que pasaron unos cuantos años pero te juro que era él. ¿Qué vamos a hacer?

– ¿A qué te refieres? A lo mejor no es él. Puede que sea alguien que se le parece mucho –respondió Teresa intentando tranquilizar a su hermano –¿Qué iba a hacer en Coruña? Además, incluso aunque fuese verdad, a nosotros nos da lo mismo lo que haga o deje de hacer mientras no nos afecte.

– ¿Y si nos está buscando para vengarse? –preguntó Ricardo más nervioso que al principio.

– ¡Tienes unas ideas! ¿Después de tantos años? Tranquilízate, hombre. Venga, olvídalo. Quédate hasta la hora de cerrar, yo tengo que irme. Adiós –dijo mientras salía de la tienda y dejaba al pobre Ricardo con sus manías, sentado detrás del mostrador. Ya hablaría con él por la tarde. De todas formas, si le quedaba tiempo después de visitar al nuevo cliente intentaría pasar por el sitio para comprobar si Ricardo tenía razón o no.

Ricardo no se había equivocado. Klauss-Hassan, el espía turco que tanto trabajo les había dado en la aventura de Las Sombras, estaba viviendo en Coruña desde hacía poco más de dos años. Aunque con unas cuantas arrugas de más su apariencia era la misma que hacía quince años: alto, con el cabello negro y la piel morena clara. Después de conseguir huir de la vigilancia de los chavales y de los ingleses y llegar hasta la casa de su amigo y cómplice Francesco dalla Vitta, se quedó allí unos días recuperándose y volvió a las montañas de Turquía con su familia. Allí siguió entrenando a los jóvenes turcos en la lucha cuerpo a cuerpo y al poco tiempo se casó con una muchacha de la zona, con la que había tenido cinco hijos y dos hijas. Con cuarenta y cinco años conservaba toda su fuerza, puede que se hubiera vuelto un poco más astuto y el matrimonio lo había hecho un poco más prudente pero seguía teniendo una inmensa influencia dentro de su organización. Ahora estaba en la ciudad organizando una nueva misión, con tranquilidad, con mucha más prudencia que cuando era más joven. Había llegado con toda su familia y gracias al dinero de la organización había montado una tienda de artesanía turca en una calle del centro de la ciudad, un poco distante del follón de las más comerciales. Su hijo mayor, Omar, de catorce años, le ayudaba con la tienda después del colegio, parecía mayor debido a su altura y su constitución fuerte, heredada de su padre. Ni siquiera su mujer sabía cuál era su auténtico trabajo, sus hijos pensaban que era un simple comerciante, trabajador y amante de su familia.

Se había adaptado muy bien a su nueva vida en un país tan alejado del suyo y ahora estaba viviendo una etapa muy apacible. Puede que demasiado apacible y sabía que esto no iba a durar mucho. Desde su tienda, mientras estaba atendiendo a un cliente, le pareció ver, en una furgoneta que había parado enfrente de la puerta, esperando a que alguien pasara el paso de peatones que había un poco más adelante para continuar, a uno de los muchachos que tanto trabajo le habían dado la otra vez. Desde luego ya no era un chaval, calculaba que debía andar por los treinta y pocos, pero sí que era uno de ellos, en eso no tenía ninguna duda. Vio como él se quedaba mirando la tienda pero no estaba seguro de si lo había visto o no, ni tampoco si lo había reconocido. Esperaba que no. No podía tener tan mala suerte, encontrarse otra vez con esos parvos2 cuando justo ahora iba a llevar a cabo, a lo mejor, la última misión de su vida y deseaba comenzar de nuevo junto con su familia una nueva vida sin más sobresaltos, peleas ni problemas.

Después de que hubo marchado el cliente llegó nueva mercancía a la tienda y en ese momento Klauss-Hassan estaba ordenándola en el almacén que había al fondo del local. Ya llevaba más de dos horas con este trabajo y no pudo darse cuenta de que alguien había entrado en la tienda a echar una ojeada y que esa persona era Teresa García Olavide, una de las chavalas que había conocido años atrás, que había hecho caso a su hermano sobre las sospechas acerca de la estancia del espía turco en Coruña. Pero Teresa no lo vio a él sino a su hijo, que tanto se le parecía, y enseguida, pensando que su hermano se había confundido, salió sin más del local.

Estaba a punto de acabar de colocar la mercancía en los estantes cuando Klauss-Hassan se dio cuenta de que se le estaba haciendo tarde. Tenía que irse enseguida al aeropuerto de Coruña para ir a recoger a su mejor amigo François Corouges-Maland. Hacía muchos años que no lo veía y que sólo se había relacionado con él por carta, pero ahora lo necesitaba otra vez, sólo esperaba que la edad lo hubiese tranquilizado un poco. Dejó a su hijo, que ese día no tenía colegio a causa de unas obras urgentes que estaban haciendo y que durarían una semana, a cargo de la tienda, cogió el viejo Land Rover que tenía aparcado en un garaje cerca del paso de cebra, y se fue a todo meter al aeropuerto. A ver si esta vez no metía la pata como en la historia de Las Sombras.

Mientras iba en busca de su viejo amigo, Klauss-Hassan se puso a recordar todo lo que le había contado su compañero sobre su vida todos estos años. Se fue de Venecia, había sido desenmascarado y tuvo que marcharse de la ciudad como alma que lleva el diablo. Había vuelto a Canadá, a Toronto, y durante un tiempo estuvo intentando introducirse en cualquiera de las logias masónicas del país, incluso en la Freemasonry, la más antigua de Canadá, a la que sólo se puede acceder por la invitación de dos de sus miembros. Intentaba, de esta manera, conseguir cierta influencia política y, a lo mejor, utilizar a sus miembros para todavía crecer más económicamente gracias a las relaciones que conseguiría, pero no lo consiguió; nadie se fiaba de él. Viendo que por ahí no iba a obtener nada, había vuelto a Venecia a vivir en su palacio, intentando llevar una vida tranquila hasta que de nuevo lo había llaqmó su viejo amigo para que le echase una mano. Klauss-Hassan, cuando sus superiores en la organización le propusieron que volviese a utilizalo, al principio se negó, no quería volver a trabajar con François, pero ellos insistieron y no pudo hacer otra cosa que acatar las órdenes que le habían dado. Pero no pensaba que fuese una buena idea. Esperaba, por el bien de todos, que estuviese equivocado y que François Corouges-Maland, o Francesco dalla Vitta como le gustaba que le llamasen, no metiese la pata esta vez.

Aún tuvo que esperar casi veinte minutos en el aeropuerto a que aterrizase el avión que traía a su amigo, pero cuando por fin llegó casi no lo reconocía. Estaba muy cambiado: había engordado mucho, el cabello se le había puesto muy blanco y vestía un traje de color azul marino con corbata a rayas. Parecía un abogado de un importante bufete o un ejecutivo de una multinacional. Lo único que no había cambiado desde que lo había conocido eran sus ojos oscuros y su manera rebuscada de hablar. Se dieron un fuerte abrazo y luego, después de una conversación intrascendente sobre el viaje y el tiempo que estaba haciendo en la ciudad, fueron a recoger el equipaje en la cinta transportadora.

Estaban tan concentrados en sus cosas que no se dieron cuenta de la presencia de un hombre alto, de más de un metro ochenta, impecablemente vestido con un traje de seda y corbata también de seda, puede que con una barriga un poco prominente y una incipiente calvicie en su frente, de cabello oscuro y ondulado y con la piel morena propia de quien va de vez en cuando al solárium. Había llegado en el mismo avión que Francesco, entre él y los dos amigos había media docena de pasajeros, y ninguno de ellos se había percatado de su presencia. Estaba aquí por negocios y su nombre era Luís Barros Sánchez, era uno de los socios de un importante bufete de Madrid, Baker & McKenzie, y hacía quince años había vivido, junto con sus amigos Teresa García Olavide, su hermano Ricardo, Sofía Castro Souto y Carla Monte-Ollivellachio, una peligrosa y emocionante aventura. Después de eso había terminado Derecho y Empresariales y luego fue a Estados Unidos a hacer un máster. Cuando volvió consiguió un trabajo en la empresa en que, recientemente, lo habían ascendido y se casó con la hija de uno de sus socios. Padre de dos hijos vive en un impresionante y amplio ático en el barrio de Salamanca, en Madrid. En este momento, cuando está recogiendo la elegante maleta de piel roja, está pensando cómo conseguir que el abogado que tanto trabajo les dio en el caso de la compra del edificio del antiguo Cine Avenida de la ciudad de Coruña pase a trabajar para ellos.

Había perdido todo contacto con sus amigos salvo con Sofía, de la que sabía que se había ido a vivir a un pueblo cerca de Coruña. Se puso en la cola de espera de los taxis, no tenía prisa, hasta el día siguiente no tenía la cita con el abogado, comería en el Hotel Atlántico, que era donde iba a permanecer mientras estuviese en la ciudad, y luego subiría a su habitación a descansar. No aguantaba los viajes en avión, lo dejaban agotado. Sólo quedaban dos personas delante de él cuando vio pasar un Land Rover tan despacio que pudo ver perfectamente a los dos ocupantes del vehículo. Creyó reconocerlos. Sobre todo al conductor pero no los conseguía ubicar. Daba igual. Ya se acordaría. En ese momento un taxi paró delante de él, cogió la maleta, se la dio al taxista, que la metió en el maletero, y se fue hacia Coruña. Dio la dirección del hotel y arrancaron enseguida. Luís se puso a pensar en los dos hombres del Land Rover. ¿Por qué le resultaban tan familiares?

Mientras Luís comía en el restaurante del Hotel Atlántico el menú degustación, ya que la forma de conducir del taxista le había revuelto el estómago, pero algo tenía que meter al cuerpo porque no había tomado nada desde el desayuno en su casa a las seis de la mañana, intentaba recordar de qué conocía al hombre que iba conduciendo el Land Rover. Nada, no había manera. No se acordaba de él. Como siguiese pensando en eso le comenzaría a doler la cabeza. Desistió. Ya lo recordaría cuando menos se lo esperase; de todas formas, algo en su interior le estaba diciendo que era importante que lo recordase cuanto antes. ¡Serían los nervios del viaje! El avión siempre conseguía ponerlo nervioso, y mira que llevaba años volando de aquí para allá debido a los negocios de la empresa, pero no había manera, no se acababa de acostumbrar. Cuando ya consideró que se había quedado satisfecho pidió un café, y luego subió a su habitación a acostarse un rato. Estaba deshecho.

Aunque durmió casi dos horas, lo que normalmente no ocurría jamás, despertó con la sensación de no haber descansado lo suficiente, o quizás con la impresión de que había soñado algo que lo ponía todavía más nervioso de lo que ya estaba antes de echar la siesta. Pero no recordaba el sueño, casi nunca los recordaba. Eran casi las cinco de la tarde, le apetecía dar una vuelta por la ciudad, se duchó y lavó el pelo con el champú especial contra la caída del cabello y luego eligió de su maleta un pantalón vaquero, una camiseta roja y una cazadora también vaquera, se puso unos calcetines de deporte y calzó unas zapatillas marca Adidas, blancas. Se miró en el espejo del armario y decidió que tenía que disimular aquella barriga de alguna manera, puede que abotonando un poco la cazadora. Así estaba mucho mejor. Ya podía ir a dar una vuelta por aquella ciudad a la que no había vuelto desde hacía quince años. Por lo poco que pudo ver mientras estaba en el taxi había cambiado bastante. Ahora deseaba ir a la playa y ver si se acordaba de dónde habían encontrado al kurdo muerto. ¿Estaría todavía la sombra dibujada en el muro?

Bajó en el ascensor y dejó la llave en recepción, cando salió se dio cuenta de que no hacía tanto frío como había pensado y se sacó la cazadora, comenzó a caminar hacia la Dársena, luego cruzó la calle hasta llegar a la calle Real y al edificio donde antes se encontraba el Cine París, se metió por la calle de los vinos, fue a parar a la Estrecha de San Andrés, continuó por la calle del Orzán y por fin, después de meterse por la calle del Sol, pudo ver la playa del Orzán. Desde ella pudo observar el nuevo edificio que había en vez de las ruinas del matadero: un hotel de cinco estrellas. Tenía gracia: el mismo sitio donde hacía quince años dormían algunos mendigos de Coruña sirvió para hacer un hotel donde dormían los ricos que no eran de la ciudad. Luego comenzó a caminar por el paseo marítimo hacia la playa de Riazor. Había cambiado todo. Las barcas, por supuesto, ya no estaban; ni tampoco la casa donde habían tenido prisionera a María del Mar. ¡Las vueltas que da la vida! ¿Echaba de menos aquellos tiempos?, iba pensando Luís mientras seguía caminando hacia Las Esclavas. Puede que un poco: sobre todo el compañerismo que había entre ellos. La aventura había estado bien pero no como para repetir, por lo menos desde su punto de vista. Continuó caminando un poco más, hasta la pequeña playa que había un poco más allá del colegio de monjas y luego dio la vuelta. Iría a tomar un par de vinos y ver cómo andaba el ambiente festivo de la ciudad.

Muchos de los bares que había en los ochenta habían desaparecido, aparecieron otros nuevos, y muchos locales que estaban antes llenos de gente comiendo ahora también lo estaban pero lo que hacían era comprar ropa y zapatos. Qué pena. Vio un restaurante tranquilo para aquellas horas, poco más de las siete de la tarde, se llamaba O mesonciño galaico, le hizo gracia el nombre y entró en él. Un local pequeño con un camarero muy simpático y unas tapas muy curiosas. Pidió un ribeiro y una mariposa, bebió un sorbo de vino, cogió el teléfono móvil y buscó el número de Sofía. No contestaba, esperó un rato y cuando ya estaba pensando en cortar la comunicación escuchó la voz de su amiga al otro lado de la línea.

– ¿Luís? ¿Cómo es que llamas?

– ¿Y luego3 , estás ocupada? –respondió.

–No. Pero me extraña, después de tanto tiempo. ¿Ocurre algo?

–Estoy en Coruña. Por negocios. Me gustaría verte.

– ¡Pues claro! ¿No perderías la dirección? Da igual, ya te voy a buscar. Tú sólo tienes que avisar que vienes. ¿Seguro que vienes?

–Sí, sí, en cuanto acabe lo que tengo que hacer aquí. Tengo una semana pagada en el hotel, si acabo pronto con lo que me ha traído hasta aquí, iré un día a visitarte.

–Espero que sí, porque tengo un par de cosas para ti.

– ¿Qué es?

–Ya lo verás, así seguro que te das prisa en acabar lo que tengas que hacer. Me alegro mucho de que te hayas acordado de mí. Ahora tengo que colgar. Llámame pronto.

–Te llamaré. Hasta luego.

–Hasta luego.

Esta mujer no cambiaría jamás, siempre con prisas y con misterios. Casi no se había dado cuenta pero el camarero había puesto el televisor y estaban con uno de esos programas de noticias locales. De repente se dio cuenta de que estaban, tanto el presentador como el resto de los invitados, hablando en gallego. Con todos estos años viviendo en Madrid tenía el idioma un poco oxidado pero se había puesto al día en pocas semanas antes de hacer este viaje, no sabía si el abogado con el que se iba a entrevistar hablaba gallego o castellano y deseaba que, si hablaba el primer idioma, no parecer despreciativo hablando él en castellano o en un mal gallego. Después de comer la tapa y de beber el vino pidió otra ronda. Como no había nadie más en el bar estuvo un buen rato hablando con el camarero, al rato aparecieron los clientes habituales del local y casi sin darse cuenta se vio inmerso en una conversación sobre las tonterías que a veces hacen los ayuntamientos. Estuvo casi unas hora en el bar, miró el reloj, las ocho. Empezaba a sentirse cansado, la siesta que se había echado después de la comida no le había servido de mucho y deseaba acostarse temprano. Fue hacia la Plaza de María Pita, estuvo un rato dando vueltas por la parte vieja, se acercó hasta los cañones que había en el Parrote y luego se fue al hotel. Estaba hecho polvo. Subió un rato a su habitación, sacó la ropa de la maleta, la metió en el armario, se aseó un poco y bajó al restaurante a cenar. No tenía mucha hambre después de las tapas así que pidió una sopa de fideos y una tortilla francesa con trocitos de jamón cocido y después volvió al cuarto. Se duchó otra vez, esta vez con agua muy caliente y con un gorrito de plástico para no mojarse el pelo, tenía una pinta ridícula, luego se puso un pijama de color azul oscuro, puso el despertador a las ocho, cogió un libro en gallego, de la media docena que había traído en el bolso de mano, As crónica do sochantre4 , y se acostó a leer un rato. A las diez y media estaba durmiendo.

Cuando despertó, a las ocho en punto, lo hizo totalmente recuperado. Le había sentado muy bien dormir tanto. Había quedado con el abogado a las diez en su despacho, en una calle del centro de la ciudad. Llegó a la hora justa, estuvieron hablando un rato y Luís le habló de la proposición de su bufete para que trabajase con ellos. A las once ya estaba fuera. El abogado coruñés tenía que pensárselo, quedó en que lo llamaría dentro de dos o tres día para darle una respuesta en firme. Ese tiempo lo aprovecharía Luís para ir a visitar a su amiga Sofía y hacer un poco de turismo por los alrededores de Coruña. Más que un viaje de negocios parecían unas pequeñas vacaciones. La verdad es que se las merecía, había trabajado mucho este último año para el bufete y les había hecho ganar un montón de dinero. Volvió al hotel a cambiarse de ropa; estaría más cómodo paseando por la ciudad con los pantalones vaqueros. Nunca le habían gustado demasiado los trajes pero con su trabajo no le quedaba otra que utilizarlos habitualmente; en cuanto podía los cambiaba por una ropa más cómoda. Decidió ir a Betanzos a pasear por la zona vieja y puede que hiciese unas fotos. Su hija mayor le había regalado una cámara digital, no tenía que molestarse en hacer nada, sólo darle al disparador, las fotos salían solas. Eso fue lo que le había dicho Adriana cuando se la dio. En recepción pidió información sobre los autobuses a Betanzos y luego cogió un taxi hasta la estación de autobuses.

No había cambiado nada desde la última vez que había estado allí, cuando estaban siguiendo a Klauss-Hassan, pensó mientras estaba en la parte baja de la estación esperando al autobús. ¡Pues claro que le pareció conocida la cara del conductor, era Klauss-Hassan! ¿Qué hacía de nuevo en Coruña? Luís empezó a ponerse nervioso. Y, por supuesto, olvidó sus planes de viaje y perdió el autobús. Tenía que llamar a Sofía y contárselo. Ella sabría qué hacer.