Читать книгу В отпуск – на Диксон. Путевые заметки - Маргарита Бахирева - Страница 2

Предисловие

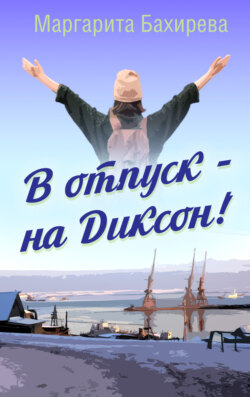

ОглавлениеПутешествие на Диксон я совершила более сорока лет назад. Во время плавания вела путевой дневник и, конечно, думала, чтобы когда–то написать об этом. Первой публикацией стала небольшая заметка в газете «Вечерний Свердловск». Она тотчас нашла отклик. Через редакцию меня разыскала женщина, которая решила повторить мой маршрут и хотела получить информацию из первых уст. А потом закрутила суета сует…

Затем грянула перестройка. Пришлось снова менять профессию. Участвуя в выпуске книг в Университете (куда меня пригласили), позже смогла издать собственные книги (составитель): «Святая память» (о войне), «Поет морзянка» (воспоминания отца) и «Стон березы» (стихи).

И я снова вспомнила о «Диксоне». Чтение литературы о Севере и его покорителях полностью поглотило меня: прочитанное ранее, за давностью времени, пришлось перечитывать вновь, и казалось, этому не будет конца.

Накопив некоторый багаж «северных знаний» (особенно притягательным было, что Север и Сибирь – моя родина), я погрузилась в чтение аналогичной путевой литературы. Наиболее близким по теме стал Юхан Смуул, его «Ледовая книга» и «Японское море, декабрь». Тогда–то и познакомилась с жанром художественного путевого дневника, особенно привлекшего меня, а не «просто» дневника путешествий.

Как пишет литературный критик, автор послесловия к книгам Ю. Смуула («Писатель в пути») Ю. Суровцев, писателю ничто не чуждо из человеческих интересов, поэтому, отправляясь в поездку, он немножко и журналист–репортер, немножко и хронист–историк, и ученый–этнограф, и публицист–социолог. В жанре дневника путешествия может ярко проявиться и человеческое хобби писателя, и обычно многосторонность интересов идет на пользу дневнику.

«Что видит писатель–путешественник и каков он сам – вот две стороны художественного путевого очерка». «Дневник – это живой, в картинках и образах, трактат и лирическая исповедь, это объяснение людей, событий, себя самого». И еще. «Дневник – это ключ от собственной жизни, который писатель вручает читателю».

Вот этими «литературными установками» я и пыталась воспользоваться при написании своей книги. Насколько это удалось – судить читателю.

Что касается большого объема исторического материала, использованного в книге (даже не связанный непосредственно с путешествием, он объединен с ним общей темой и некоторой личной биографической причастностью), неожиданно нашло оправдание. Оказывается, нынешняя молодежь понятия не имеет, кто такие «челюскинцы». Вот какие отклики молодых людей довелось прочесть на опубликованную в интернете статью о челюскинцах:

– Мне 28 и я тоже про них мало что знаю, про челюскинцев, просто как имя нарицательное.

– Мне всего 14. Нам задали в школе обычно всякую нудную информацию. Читаешь через «не хочу». А тут! Так интересно и захватывающе.

И совсем уж потрясающее: признается женщина – историк по образованию: «Я тоже мало знаю о челюскинцах…» Скоро совсем забудут (если знают) и о декабристах (равных нынешним молодым по возрасту), которые так надеялись: «Великое дело совершится, и нас провозгласят героями века.»

Порадовал лишь трезвый призыв: «Собрать бы воедино те материалы, где мы были первыми». Это – к вопросу о патриотизме нынешнего поколения.

И захотелось рассказать о нашем героическом прошлом, героях – «романтиках социалистической идеи», ведь, как сказал один из них, капитан Воронин: «Достойно, а не зазорно иметь в своем прошлом больших людей и брать с них пример…»

Так что же это такое – книга «В отпуск – на Диксон»? Путевой дневник? Книга воспоминаний? Публицистика?..

Мне нравится на этот счет высказывание кинорежиссера Мотыля, автора фильма «Белое солнце пустыни» (ставшего кино–хитом), немало претерпевшего в свое время гонений за него: «Жанр – это Я».