Читать книгу Die Asylentscheiderin - Maria Braig - Страница 5

1.

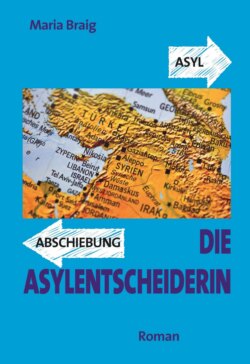

Оглавление„Bundesweit sucht das Bundesamt für Migration und Flucht (BAMF) ca. 300 tatkräftige, mutige und entscheidungsfreudige Frauen und Männer der Deutschen Post, um für 6 – 12 Monate als Entscheider alle anhängigen Asylverfahren verantwortungs-bewusst zu bearbeiten.“

Seit fast 30 Jahren arbeitete ich bei der Post und lange Zeit war dies mein Traumberuf gewesen, auch wenn es viele Menschen gab, die mich nicht verstehen konnten.

Hinter dem Postschalter stehen, Briefmarken abzählen und Pakete entgegennehmen – damit meinten sie, meine Arbeit beschreiben zu können. Aber sie hatten keine Ahnung, was alles sonst noch dazu gehörte. Und selbst wenn mir die Arbeit als solche manchmal etwas trocken wurde, so waren da immer noch meine Kunden und Kundinnen, die mir schon bald ans Herz gewachsen waren. Viele von ihnen kannte ich besser als ihre nächsten Verwandten. War gerade niemand sonst im Schalterraum, dann erzählten sie mir aus ihrem Leben. Wenn sie einen eingeschriebenen Brief vom Amt oder Post vom Gericht abholten, so erfuhr ich auch gleich, welches Problem es gerade wieder gab. Ich wusste von ihren Sorgen und Ängsten, aber auch von ihren Hoffnungen und Erfolgen. Manche, die zu Hause niemanden zum Reden hatten, kamen auch einfach so vorbei, warteten am Stehtisch in der Ecke des Raumes, wo die Paketkarten zum Ausfüllen bereitlagen, bis der letzte Kunde und die letzte Kundin gegangen waren. Dann kamen sie zu mir an den Schalter, um mir ihr Herz auszuschütten oder auch einfach nur, um zu reden. Um nicht immer nur sich selbst sprechen zu hören, sondern auch Antworten zu bekommen.

Im Lauf der Jahre entwickelte ich ganz ungeahnte Fähigkeiten. Ich beriet Mütter, die nicht wussten wie sie mit ihren heranwachsenden Kindern klar kommen sollten. Männer die nicht mehr weiter wussten, weil sie die Verbindung zu ihren Frauen und Kindern immer mehr verloren. Ich beriet Jugendliche bei der Berufswahl, ungewollt schwanger gewordene junge Mädchen, alleinstehende Menschen, die nicht wussten, wie sie der Einsamkeit entfliehen sollten, und einmal sogar einen verliebten Priester.

Aber das lag nun schon sehr viele Jahre zurück.

Meine erste Poststelle wurde geschlossen. Ich begann erneut im Nachbarort und war bald wieder Beraterin in allen Lebenslagen. Dann wurde auch dieses Postamt geschlossen und ich durchlief im Lauf der Jahre viele kleine Orte. Aber die Umstände veränderten sich immer schneller und das, was ich an meinem Beruf so geschätzt hatte, ging mehr und mehr verloren. Ich hatte keine Zeit mehr für persönliche Gespräche, denn es wurde mit jeder Minute gerechnet. Meine Einsatzorte wechselten immer häufiger, so dass es mir kaum mehr möglich war, die Menschen, die zu mir kamen, näher kennenzulernen. Dann gab keine feste Stelle mehr für mich. Ich machte Urlaubs- und Krankenvertretungen, war immer dort, wo Not an der Frau war, hatte aber keinen festen Platz, wo ich gebraucht wurde. Gebraucht – nicht nur für das übliche Tagesgeschäft, sondern vor allem von den Menschen vor dem Schalter.

Schließlich wechselte ich in die Verwaltung und verbrachte meine Arbeitszeit vorwiegend am Schreibtisch. Ich gewöhnte mich an die neue Situation, vermisste aber meine frühere Tätigkeit immer noch sehr. Gerne hätte ich wieder mehr mit Menschen gearbeitet, anstatt den ganzen Tag nur auf den Bildschirm zu starren. Doch mit fast 50 Jahren fühlte ich mich nicht mehr jung genug, um ganz neu zu beginnen. Außerdem verdiente ich genügend Geld, konnte nicht entlassen werden und hatte Aussicht auf eine gute Pension.

Da kam mir dieses Angebot gerade recht:

Bundesweit sucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ca. 300 tatkräftige, mutige und entscheidungsfreudige Frauen und Männer der Deutschen Post, um für 6 – 12 Monate als Entscheider alle anhängigen Asylverfahren verantwortungsbewusst zu bearbeiten.

Manche meiner Kollegen und Kolleginnen waren schon vor Jahren zum Zoll oder zu anderen Behörden gewechselt, um dort Löcher zu stopfen. Damals hatte ich noch gezögert, litt noch nicht genug unter meiner beruflichen Situation und hoffte immer noch, dass sich alles wieder nach meinen Wünschen zum Guten entwickeln würde. Inzwischen jedoch hatte ich die Hoffnung aufgegeben.

Die Tätigkeit als Asylentscheiderin erschien mir die Fortführung dessen, was ich jahrelang gemacht hatte, auch wenn sich vielleicht manches in der Erinnerung verklärte. Sorgen und Nöte hatten die Flüchtlinge ja schließlich genug, jedenfalls die richtigen Flüchtlinge.

Ich hatte in letzter Zeit die Debatte um die Flüchtlingskrise genau verfolgt, man kam ja auch kaum daran vorbei. Es leuchtete mir ein, was ich überall zu lesen und auch von den meisten Politikerinnen und Politikern zu hören bekam: Wenn unendlich viele Menschen zu uns kamen, und das war ja anscheinend so, wenn man ihrer Aussage glauben konnte – und warum sollte man nicht? – dann war irgendwann kein Platz mehr für alle. Und wenn wir nicht Platz für alle hatten, dann musste man natürlich aussortieren zwischen den richtigen Flüchtlingen und den falschen. Zwischen denen, die unsere Hilfe verdienten und dankbar dafür waren und jenen, die nur etwas von unserem Wohlstand abhaben wollten. Zwar konnte ich auch sie verstehen. Warum nicht teilhaben an der Torte des Nachbarn, wenn es zu Hause nur trockenes Brot gibt. Ich hatte da auch grundsätzlich nichts dagegen, nur wenn gleichzeitig diejenigen keinen Platz bei uns fanden, die vor Krieg und Terror flohen, dann mussten die anderen eben zurückstehen. So konnte ich es überall lesen und so sah ich das auch. Wenn es hieß, wir hätten keinen Platz und kein Geld für alle die zu uns kamen, so nahm ich das als Tatsache, denn schließlich hatte ich selbst keinen Einblick und musste mich auf diejenigen verlassen, die von Berufs wegen Bescheid wussten. Das war immer schon so gewesen und ich war gut damit gefahren. Warum sollte ich also jetzt diese Aussagen in Zweifel ziehen?

Immer wieder las ich zwar auch andere Meinungen. Dass wir genug Platz und Geld für alle hätten, dass die Wirtschaft boomte – manche sagten sogar, dass durch die Flüchtlinge die Wirtschaft angekurbelt würde – und genug Geld da wäre, um allen zu helfen, wir müssten es nur richtig verteilen. Dass wir die moralische Pflicht hätten, denen, die bei uns Hilfe suchten, beizustehen und nicht zu sortieren, wer Anspruch auf unsere Hilfe hätte, nach dem Motto „die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ – aber diese Stimmen waren leiser als die anderen und ich hörte lieber auf die lauten.

„Wir schaffen das“, wie es die Bundeskanzlerin lange und gern verkündet hatte, hieß im Grunde: „Wir schaffen das, wenn …“ und zu diesem wenn wollte ich jetzt beitragen. Wollte meinen Beitrag dazu leisten, den ärmsten und gebeuteltsten unter den Flüchtlingen zu helfen. Ich sah Bilder von zerbombten Städten und zerfetzten Körpern, von Scharen gefangener Frauen in Burkas, Niqabs oder mit Kopftüchern, und ich sah Bilder von abgeschlagenen Köpfen und verzweifelten Gestalten vor zerstörten Häusern. Diesen Menschen wollte ich helfen, genau diesen Menschen musste ich helfen, auch wenn der ein oder andere Hilfesuchende, der behauptete seine Kinder von kaum mehr als nichts zu ernähren, deswegen zurück in sein Land musste. Den meisten von ihnen ging es doch nur darum, bei uns besser zu verdienen, als es zu Hause möglich war. Aber das war nicht mein Problem und auch nicht das derjenigen, die vor Bomben und Krieg flohen.

Ich wollte etwas beitragen und ich wollte weg von meinem Schreibtisch im Büro ohne Kontakt zu den Menschen.

So traf ich meine erste Entscheidung.

Schon bald nachdem ich mein Bewerbungsschreiben losgeschickt hatte, bekam ich eine Einladung zum Vorgespräch. Ich machte einen schönen Tagesausflug daraus, einmal Nürnberg und zurück. Freigestellt vom Arbeitgeber für das alles entscheidende Treffen, freie Fahrt mit der Bahn und ein Kribbeln im Bauch, das ich schon lange so nicht mehr gespürt hatte. Ich war aufgewacht aus meiner Lethargie, in der sich Tag an Tag reihte, unterbrochen von Wochenenden, die für mich bereits am Sonntagabend als Leuchttürme am Horizont standen und auf den ich mich mühsam die Woche über zubewegte. Mein Leben ähnelte dem Rosenkranz, den ich als Kind oft am Abend mit meinen Eltern beten musste, im Oktober, im „Rosenkranzmonat“, sogar jeden Abend. Man konnte den Rosenkranz (warum hieß der überhaupt so, Rosen gab es dabei keine?) abschnittweise beten oder, wenn es hart auf hart kam, vollständig. Fünf Gesätzchen oder Gesetzchen – ich hatte als Kind und auch später nie begriffen worauf dieses Wort baute. Was es bedeutete war mir aber nur zu gut bewusst. Ein Gesätzchen waren zehn Perlen, fünfmal zehn waren aneinander gereiht, jeweils unterbrochen von einer ganz besonderen Perle. Das Wochenende sozusagen. Zehn Mal also das gleiche Gebet heruntergeleiert, nie begriffen und auch nie wirklich erklärt warum. Immer mit dem sehnsüchtigen Blick auf die große dicke Perle, die das Ende der Quälerei bedeutete. Man konnte aber nie wissen, ob es nicht danach weiterging mit einer neuen Sequenz. Und so verging mein Leben: eine Woche folgte der anderen, jedoch im Gegensatz zu damals wusste ich sicher, dass es kein Ende gab, dass es immer so weitergehen würde. Hin und wieder wurde dieser Rosenkranz der Langeweile unterbrochen von wenigen Wochen Urlaub und dann begann alles wieder von vorne. Woche für Woche, von großer Perle zu großer Perle, von Leuchtturm zu Leuchtturm, und nur diese Unterbrechungen waren mir in den letzten Jahren wirklich lebenswert erschienen und hatten mich über Wasser gehalten.

Nun wagte ich den Aufbruch, wollte mich ins Wasser stürzen und endlich wieder das Schwimmen genießen, bewusst erleben und erfahren, was zwischen den Leuchttürmen lag.

Ein wenig aufgeregt war ich schon. Sechs Wochen herumsitzen und lernen! Es hatte während der Jahre immer wieder Fortbildungen gegeben, jedoch fünf Tage waren das Höchste der Gefühle gewesen und ich erinnerte mich gut, dass die Konzentration meist schon nach drei Tagen nachgelassen hatte. Aber ich würde mich daran gewöhnen und das Beste daraus machen. Sechs Wochen raus aus meinem Alltag, das allein war schon eine höchst verlockende Aussicht.

Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte ich meine langjährige Beziehung beendet. Endlich, nach vielen Aufs und Abs oder besser gesagt Abs und Aufs, hatte ich den Mut gefunden, einen Schlussstrich zu ziehen. War das schon der erste Schritt in mein neues Leben gewesen? Ein ziemlich großer Bruch war es jedenfalls, der sehr viel Kraft erfordert hatte. Mich aufzuraffen und aus den Gewohnheiten vieler Jahre aus- und aufzubrechen hatte mich alle Energie gekostet, die ich aufbringen konnte. Manchmal wundere ich mich noch immer, wie ich es geschafft habe. Frage mich manchmal auch, was genau mich veranlasst hat, diese längst tote Gewohnheitsbeziehung endlich abzubrechen. Herauszuschauen aus meinem Schneckenhaus in dem ich mich eingerichtet hatte im Lauf vieler Jahre. Das ich zuletzt nur noch verließ, um zur Arbeit zu gehen, wo sich zu den besten Zeiten mein eigentliches Leben abspielte.

Was hatte mich in dieser Beziehung festgehalten? Heute kann ich das nicht mehr sagen. War es die Angst, vor dem Alleinsein? Die Angst davor, als Versagerin in Sachen Liebe zu gelten? Auch wenn das Single-Leben immer angesagter, immer akzeptierter wurde, so saß tief in mir drin doch immer noch der alte Stachel. Wie ich es als Kind gelernt hatte, war es für mich ein Makel geblieben, allein zu sein. Wer allein war hatte versagt, war – modern ausgedrückt – bindungsunfähig. Alte Jungfer hatte das in der Sprache meiner Kindheit geheißen. Und als alte Jungfer zu enden war das Schlimmste, was einer Frau geschehen konnte. Junggesellen, das männliche Gegenstück, waren anerkannt und interessant. Als Frau jedoch würde ich ohne Mann als eine nicht gewollte alte Jungfer enden. Spröde, unattraktiv, unfähig, einen Mann anzulocken und für mich zu gewinnen. Hässlich oder im besten Fall unscheinbar, nicht wertvoll genug, gesucht, und vor allem gefunden zu werden.

So hatte ich es gelernt, als ich ein kleines Mädchen war, und so stand das Schreckensbild jahrelang vor mir. Dass ich mich damals nicht für Jungs interessierte sah die Welt um mich herum aus einer ganz anderen Perspektive: Die Jungs interessierten sich nicht für mich. Die Männerwelt übersah mich einfach, weil ich nichts zu bieten hatte. Und warum sollte ich in Frage stellen, was alle anderen, so glaubte ich damals jedenfalls, erkannt hatten? Dass auch manche meiner Freundinnen nicht ganz freiwillig ihre Spielchen mit dem anderen Geschlecht spielten, sondern aus ähnlichen Ängsten heraus wie ich sie hatte agierten, erkannte ich erst sehr viel später. Zu spät. Einige von ihnen heirateten früh und gingen im Familienleben auf – oder unter? Manche verschwanden einfach, verließen die Stadt, studierten, machten Karriere und lebten ihre jeweiligen Leben, von denen ich nichts wusste.

Irgendwann bekam ich Torschlusspanik. Ich war hängengeblieben in meiner Stadt, in meiner Ausbildung, bei der Post. Ich fühlte mich mit mir selbst am wohlsten, konnte aber die Blicke und das Getuschel – das ich wohl eher fürchtete als hörte – irgendwann nicht mehr aushalten.

„Sie wird als alte Jungfer enden!“, „Was ist nur los mit ihr?“, so meinte ich sie reden oder jedenfalls denken zu hören. Heute glaube ich, dass ich mir das alles eingebildet habe. Es waren wohl nur meine eigenen Ängste, die mich bedrängten und dazu brachten, mich Hals über Kopf in eine Beziehung zu stürzen, die anfangs wunderbar schien, weil ich jetzt war wie alle anderen auch, die aber eben deshalb auch schnell ihren Reiz verlor. Ich war nun wie alle – gefangen in einem Leben, das nicht meines war.

Während ich packte lief mein Leben wie ein alter Film vor mir ab. Ein Film, wie wir sie früher in der Schule gesehen hatten, aufgerollt auf großen Blechspulen, die jemand von uns aus dem Lehrmittelraum holen musste, um dann den Filmstreifen im Projektor einzufädeln. Manchmal ruckelte und zitterte das Bild, manchmal riss der Film oder es gab nur Blitze und Striche zu sehen an Stellen, wo er früher gerissen und dann geklebt worden war. Ganz genau ließ sich nicht mehr rekonstruieren, was an diesen Stellen einmal zu sehen gewesen war. Ob nur wenig fehlte oder ob große Teile verloren gegangen waren blieb unklar. Manchmal wunderte ich mich, dass dies mein Film, mein Leben sein sollte, und noch mehr, wie es dazu gekommen war. Im Rückblick schien es so einfach, auszusteigen und auf einen anderen Zug aufzuspringen. Aber ich hatte es nicht getan, hatte die Möglichkeiten die sich boten nicht wahrgenommen und den richtigen Zeitpunkt immer wieder verpasst.

Doch gab es ihn denn überhaupt, den richtigen Zeitpunkt? War nicht jederzeit genau der Moment, an dem man aussteigen konnte? Es musste ja nicht an der vorgegebenen Haltestelle sein. Notbremse ziehen und auf dem freien Feld aussteigen hätte ja genügt. Aber ich hatte gewartet bis der Zug im Stellwerk angehalten hatte und auch dort war ich zunächst sitzen geblieben, obwohl ich nicht erwartete, dass er sich wieder in Bewegung setzen würde. Oder war da doch noch ein kleiner Funke Hoffnung gewesen auf Bewegung, notfalls auch im Rückwärtsgang? Ich wusste es nicht mehr.

Unschlüssig stand ich vor meinem Kleiderschrank. Unterwäsche, Socken und all das, was immer gebraucht wurde, hatte ich gepackt. Aber jetzt stellte sich die Frage nach dem Outfit mit dem ich den besten Eindruck vermitteln würde. Leger und bequem – ich ging ja praktisch wieder zur Schule – oder doch eher so, wie man sich gewöhnlich eine Beamtin vorstellte? Schließlich war noch nichts entschieden, ich war noch nicht angenommen, noch nicht angekommen im neuen Leben.

Erst nach dem sechswöchigen Crashkurs würde die endgültige Entscheidung fallen. Auf beiden Seiten, so hatte man betont.

„Nicht alle stehen das durch, nicht alle sind geeignet, nicht alle möchten bleiben.“

Warum das so war blieb offen, aber für mich war klar, dass dies der einzige Weg in ein neues Leben war, der mir blieb. Deshalb würde ich bleiben, koste es was es wolle.

Sie hatten Beamte angefordert, also würde ich auch so auftreten. Sollte ich die Einzige sein, würde ich mein Outfit eben am nächsten Tag verändern und damit zeigen, dass ich anpassungsfähig war – und schon hätte ich den ersten Pluspunkt kassiert.

Also packte ich großzügig von allem etwas für die erste Woche ein und kehrte zurück zu meinem Kopfkino.

Wie war es gekommen, dass ich so lange nicht bemerkt hatte, dass das Leben an anderen Orten spielte als dort, wo ich mich aufhielt? Ich hatte mich doch immer für die Welt und die Menschen interessiert, hatte mir ihre Probleme angehört und viele davon gelöst. Aber zugleich döste ich bewegungslos in einer Beziehung, die es im Grunde gar nicht gab. Wir lebten beide unseren Alltag, trafen hin und wieder aufeinander, waren zufrieden damit nicht allein zu sein – und das war’s. Es war kein wirklich schlechter Film den ich da jetzt sah. Es gab keine Gewalt, keine großen Ängste, nichts, was wirklich schlimm gewesen wäre. Aber niemand würde sich einen solchen Film freiwillig bis zum Ende ansehen. Es geschah einfach nichts.

Mein Leben hatte sich lange Zeit im Leben der Anderen abgespielt, erkannte ich jetzt. Ihre Freuden und ihre Sorgen waren zu meinen geworden und wahrscheinlich hatte ich sogar vielen Menschen sehr geholfen. Sie konnten reden, konnten ihre Sorgen dort erzählen, wo sie sicher waren, dass niemand sonst davon erfahren würde. Sie erhielten Ratschläge und so manches Mal auch direkte Hilfe von mir. Ich war Seelsorgerin, Therapeutin und Sozialarbeiterin in einem gewesen und was war daran falsch? Eigentlich hatte ich doch fast alles richtig gemacht. Das war mein Leben und die Beziehung mit Richard hielt mich im ruhigen Fahrwasser. Sie plätscherte vor sich hin, machte mich nicht glücklich, aber auch nicht wirklich unglücklich.

Irgendwann plätscherte es dann aber nicht einmal mehr und unsere Beziehung löste sich in Luft auf. Sie verschwand einfach, doch wir beide bemerkten das lange nicht. Erst als mein beruflicher Alltag sich rasant verschlechterte, mir das Leben der Anderen nicht mehr zur Verfügung stand und ich herausfand, dass ich gar kein eigenes hatte, das diese Lücke nun hätte ausfüllen können, war ich aufgewacht. Nicht plötzlich, sondern eher zögerlich. Wie an einem Morgen nach einer durchfeierten Nacht. Ich wollte nicht wach werden, alles war zu laut und zu hell um mich herum und ich schloss die Augen wieder und dämmerte weiter vor mich hin. Das ging eine Weile so, dann wurde ich endgültig wach, stand auf und ging davon.

Ich stellte den Film ab. Fortsetzung folgt – der nächste Teil sollte aufregender werden, beschloss ich, während ich den Koffer zum Auto brachte.

Ich schloss den Kofferraumdeckel mit einem Knall. Ganz so einfach war der Prozess des Erwachens aber doch nicht gewesen, musste ich mir eingestehen. Bis ich aufwachte und dann wirklich davonging hatte es ziemlich lange gedauert und ganz ohne Input von außen war es nicht gegangen. Ich wollte den Neuanfang richtig machen, wollte den alten Film zunächst noch einmal genau und bis zum Schluss ansehen, beschloss ich. Nicht nur die Kurzfassung. Ich kochte Kaffee, setzte mich auf die Terrasse in die Frühlingssonne und spulte zurück.

Nachdem ich es nicht mehr aus der Welt denken konnte, dass Schluss war mit dem Beruf, den ich geliebt hatte, musste ich mir eingestehen, dass es kein Zurück geben würde in das Leben der Anderen. Ich würde bestenfalls am Schreibtisch Büroarbeit verrichten bis ans Ende meiner postalischen Tage. Ich schrammte knapp an einer Depression vorbei. Was mich davor rettete wirklich einzubrechen, weiß ich nicht, aber ich verfiel in einen Dämmerzustand, eine Art Standby. Da war meine Arbeit im Büro, hin und wieder unterbrochen durch einen zeitlich begrenzten Einsatz in der Produktion, was bedeutete, Briefe zu sortieren oder Pakete aufs Band zu legen. Zu Hause war alles wie immer. Zwei Menschen, die sich ab und zu begegneten, die das Notwendigste miteinander besprachen, sogar manchmal gemeinsam ausgingen oder in den Urlaub fuhren. Die aber nicht bemerkten, dass sie sich auf parallelen Linien bewegten. Dass ihre Wege sich nicht mehr kreuzten, geschweige denn sich wenigstens hin und wieder für kürzere oder längere gemeinsame Streckenabschnitte vereinigten. Es gab lediglich der Notwendigkeit geschuldete und manchmal auch zufällige tangentiale Berührungen. Mehr nicht.

Ich war damit nicht unglücklich – ich war einfach nicht.

Dann rief mich Sabine an. Jedes Jahr organisierte sie unermüdlich ein Klassentreffen und immer hatte ich bisher abgelehnt oder mich ihr gegenüber unentschieden gezeigt und war dann nicht hingegangen. Dieses Mal war irgendetwas anders. Es lag nicht daran, dass es eine runde Jahreszahl seit unserem Abschlussjahr war. Es lag auch nicht daran, dass Sabine anders als sonst argumentiert hätte. Es war einfach anders. Ich war anders. Schon als ich Sabines Stimme erkannte, wusste ich, dass ich zu diesem Klassentreffen gehen würde. Ich wollte mir ansehen, wo die anderen in ihrem bisherigen Leben langgegangen waren. Ob und wie und wo sie angekommen waren.

Die meisten kamen in Pärchenformation, bei manchen Paaren kannte ich sogar noch beide aus der Schule. Da hatte gehalten was damals begonnen worden war. Andere kamen mit mir unbekanntem Partner oder Partnerin, wieder andere allein wie ich. Steffi kam mit ihrer Frau und Claudia brachte einen Straßengrabenverschnitt auf vier Beinen mit den sie von irgendeiner spanischen Insel gerettet hatte.

Als ich vor Jahren zum ersten Mal von Steffis Beziehung mit einer Frau hörte, überlegte ich lange, ob ich vielleicht nicht bemerkt hatte, dass ich ebenfalls auf Frauen stand. Ob ich mir deshalb so schwer tat mit den Männern und das Fehlen von Beziehungen während und auch noch lange nach der Schulzeit dadurch bedingt war. Ich war dann ein paar Mal in die örtliche Lesbenbar gegangen, hatte nette und weniger nette Begegnungen gehabt und war schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich manche Frauen und manche Männer mochte und manche eben nicht.

Dann hatte ich mich mit Richard zusammengetan und war erst vor kurzer Zeit zu der Erkenntnis gekommen, dass mir hin und wieder ein Mann im Bett genügt hätte, ich ihn mir fürs Leben aber hätte besser sparen sollen. Als Frau fürs Leben – so war ich überzeugt – war ich mir selbst genug.

Es wurde ein lustiger Abend. Ich erfuhr vieles was ich wissen und noch mehr, was ich nicht wissen wollte. Über Partner und Partnerinnen, über Kinder, Hunde, Katzen, Pferde, Schwiegereltern und Ferienhäuser. Über Karrieren, die „einfach super gelungen“ waren und solche, die nicht in Schwung kamen – nicht weil der Beruf nicht passte oder weil es an bestimmten Fähigkeiten mangelte, sondern weil der oder jener im richtigen Moment unüberwindliche Stolperfallen gelegt hatte. Aus Missgunst und Neid oder warum auch immer. Oder das Schicksal hatte es nicht gut gemeint und schickte Kinder und deren Probleme immer zum falschen Zeitpunkt.

Als ich gerade überlegte, nun doch bald nach Hause zu gehen, kam Cochise. Cochise war während unserer Schulzeit genau wie ich einsam gewesen inmitten einer erzwungenen Klassengemeinschaft. Sie hieß ursprünglich Cornelia, was ihr jedoch noch nie gefallen und was sie ihren Eltern lange verübelt hatte. Dann begann sie sich für die Geschichte der Ureinwohner Amerikas und alternative Musikbands zu interessieren und nannte sich eines Tages Cochise. Davon war sie nie mehr abgewichen. Cochise war nie ein Mädchen gewesen, aber auch kein verhinderter Junge, wie es für kürzere oder längere Zeit viele von uns waren, weil sie sich gegen die damals üblichen Rollenzwänge und Geschlechterdefinitionen auflehnten, bis sie dann einbrachen und sich anpassten und alles taten, um den „süßen Jungen“ aus der Parallelklasse, „der so ganz anders ist“, um den Finger zu wickeln.

Cochise war anders. Sie blieb allein. Hatte als Kind keine Freundin und keinen Freund und später keine Beziehung – gerade so wie ich. Aber obwohl wir uns – von heute aus betrachtet – so ähnlich gewesen waren, hatten wir doch nicht zueinander gefunden.

Cochise drehte eine erste Runde durch das Lokal, ging von Tisch zu Tisch, wechselte hier ein paar Worte, lachte dort über gemeinsame Erinnerungen und kam schließlich auch bei mir an. Ich stand allein am Tresen und wartete auf mein, so hatte ich das jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt geplant, letztes Bier für diesen Abend.

Nach zwei Stunden saßen wir immer noch da und redeten. Als sich die anderen verabschiedet hatten und der Wirt Feierabend machen wollte, zogen wir weiter.

Cochise hatte nach dem Abitur die Stadt verlassen, um zu studieren.

„Wäre ich geblieben“, so sinnierte sie, als ich ihr meine Lebensgeschichte erzählt hatte, „dann wäre es mir womöglich genauso ergangen wie dir.“

Ausbildung, Beruf, ein Mann, eine Beziehung, wie es sich eben so gehörte damals, und wie es sich, wenn man nicht aufpasste, einfach so ergab. Aber Cochise war weggegangen, hatte studiert und „nach viel zu langer Zeit“, wie sie sagte, auch Examen gemacht. Ein durchschnittlicher Abschluss mit dem sie nicht allzu viel anfangen konnte. Während des Studiums hatte sie sich für alles andere mehr interessiert als fürs Lernen, dabei aber mehr fürs Leben gelernt als es den angepassten fleißigen Studierenden gewöhnlich gelang.

Sie hatte sich politisch engagiert, war bei amnesty international eingestiegen, hatte dann in der Anti-AKW- und der Friedensbewegung mitgemischt, hatte demonstriert und organisiert, Raketentransporte und später Castoren blockiert und schon früh mit Flüchtlingsarbeit begonnen.

„Und ganz nebenher habe ich noch bemerkt, dass ich mich für Frauen interessiere. Das war damals verdammt schwer, es mir selbst einzugestehen“, grinste sie ein wenig unsicher und beobachtete mich genau, wie mir schien. Als von mir keine Reaktion kam, fuhr sie fort.

„Ich habe sehr lange gebraucht bis ich es für mich akzeptieren konnte und noch länger, bis ich bereit war, es auch vor anderen zuzugeben.“

„Irgendwie passt das zu dir“, rutschte es mir raus.

Cochise grinste erleichtert.

„Dass ich so lange gebraucht habe?“, fragte sie und ich wusste genau, dass sie das nicht meinte, antwortete aber trotzdem.

„Nein, dass du auf Frauen stehst. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum du nie einen Freund hattest. Das ging mir ja ganz lange genauso. Aber jetzt rückblickend betrachtet, war es im Grunde immer schon klar, dass du Frauen bevorzugst.“

„Ich glaube du hast recht und es hätte mir selbst auch schon viel früher klar sein müssen. Aber ich wollte es vermutlich einfach nicht wissen. Das passte damals eben nicht in unser engstirniges Bild davon, wie unsere Leben auszusehen hatten.“

Als ich nickte sah mir Cochise lange und irgendwie komisch, wie ich fand, in die Augen und fragte dann:

„Und du? Hast du es auch mal mit einer Frau probiert?“

Das wurde mir nun doch zu intim und ich stand auf.

„Entschuldige, ich muss mal kurz das viele Bier zurückgeben.“

Cochise lachte.

„Ich sorge solange für Nachschub“, sagte sie dann, und als ich zurückkam, standen zwei frisch gefüllte Gläser vor ihr auf dem Tresen. Wir prosteten uns zu und unser Gespräch bewegte sich nun wieder auf sicherem Boden.

Cochise erzählte weiter. Ihr Berufsleben war eher unspektakulär. Nach verschiedenen Jobs und dem misslungenen Versuch sich selbständig zu machen, war sie bei einer Spedition gelandet, wo sie nun schon lange arbeitete. Mal fuhr sie mit dem Vierzigtonner durch die Lande, dann wieder arbeitete sie als Disponentin im Büro. Diese Kombination von Straße und Schreibtisch gefiel ihr und sie hatte nicht vor, so sagte sie, sich beruflich noch einmal zu verändern.

Die Zeit die ihr zur Verfügung stand, um sich politisch zu engagieren, war weniger geworden, was sie bedauerte, doch neuerdings war sie wie so viele, wieder in die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit eingestiegen. Sie unterstützte die ankommenden Menschen, organisierte, demonstrierte und war davon überzeugt, dass alle die kamen, ihre guten Gründe dafür hatten und die wenigen, die wirklich einfach auf der „Welle mitschwammen“, zu vernachlässigen wären. Sie war der Ansicht, dass kaum jemand freiwillig die Heimat verließ, alles zurück und im Stich ließ und das eigene Leben, geradeso wie das seiner Kinder, aufs Spiel setzte, wenn es nur darum ging, ein wenig mehr zu verdienen und sich am europäischen Wohlstand zu bereichern.

Auch ich hatte mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt, hatte mit den Ertrinkenden und den Ausgeraubten mitgelitten und daran gedacht, selbst aktiv zu werden und war deshalb offen für Cochises Anliegen. Aber sehr schnell stellten wir fest, dass wir auf gefährliches Gebiet zusteuerten. Cochise wollte allen helfen, alle willkommen heißen. Sie war überzeugt, dass dies angesichts der finanziellen Lage Deutschlands kein Problem sei. Hinsichtlich des demografischen Wandels sah sie es sogar als große Chance, wenn nicht sogar als dringend geboten.

„Und selbst wenn es ein Problem wäre – müssen wir nicht helfen, wenn jemand in Not ist?“

Diesen Satz konnte ich selbstverständlich unterstreichen, jedoch war ich davon überzeugt, dass wir die riesigen Flüchtlingswellen, die über uns hereinbrachen und noch lange über uns hereinbrechen würden, wie man das überall las und hörte, nur bewältigen könnten, wenn wir aussortierten. Wer wirklich in Not war musste bleiben dürfen, gar keine Frage, aber alle anderen mussten schnellstmöglich zurückgeschickt werden, um Platz für diejenigen zu machen, die in einer wirklichen Notlage waren.

Ich hielt mit meiner Meinung nicht zurück.

„Was ist eine wirkliche Notlage und was nicht? Willst du das etwa entscheiden?“, fragte Cochise schließlich in angespanntem Ton und ich konterte schärfer als beabsichtigt – auch der Alkohol tat jetzt seine Wirkung:

„Ja, warum denn nicht? Glaubst du, ich bin weniger schlau als du, nur weil ich nicht studiert habe?“

Ich erschrak über mich selbst und Cochise sah mich verunsichert an.

„Lass uns über was anderes reden und uns nicht den schönen Abend verderben“, zog sie die Reißleine.

Dankbar bestellte ich noch eine Runde. Ich selbst hätte unser Gespräch an diesem Punkt nicht mehr zum Positiven wenden können.

Wir gingen zurück in die Schulzeit und schon bald lachten wir wieder gemeinsam über aus heutiger Sicht harmlose Geschehnisse, die uns damals tief bewegt hatten.

„Bist du denn immer allein geblieben?“, fragte ich irgendwann. Cochise erzählte von mehreren eher kurzen und einigen ganz kurzen Beziehungen und gestand ein, dass sie zurzeit auf der Suche sei. „Dauerhaft allein sein ist meine Sache nicht“, schloss sie. „Aber am liebsten allein bin ich mit mir selbst. Daran habe ich mich immer gehalten und bin damit sehr gut gefahren.“

Am liebsten allein bin ich mit mir selbst.

Dieser Satz war der erste, der sich in meinem Kopf formte, als am nächsten Tag ganz langsam und einigermaßen schmerzhaft mein Bewusstsein und damit auch meine Erinnerung zurückkehrten. Die Wohnung schien leer zu sein. Mühsam bewegte ich mich aus dem Bett und ins Bad. Der Weg von dort in die Küche fiel mir schon leichter. Ich legte ein Pad in die Kaffeemaschine – Richard hatte darauf bestanden, dass wir uns eine solche Maschine kauften, ich fand das aus Umweltgründen nicht richtig, aber heute Morgen war ich doch ganz dankbar dafür – und wanderte schon kurz darauf mit dem gefüllten Kaffeebecher zurück zum Bett. In der Waagerechten ging es mir momentan immer noch am besten, auch wenn es nicht einfach war, liegend Kaffee zu trinken. Meine verfleckte Matratze zeugte von allerlei misslungenen Versuchen in der Vergangenheit. Am Kaffee im Bett hatte sich schon so mancher Streit zwischen Richard und mir entzündet.

Am liebsten allein bin ich mit mir selbst.

Da war er wieder, dieser Satz, der für Cochise eine Art Lebensmotto war und der mir nun, ohne dass ich es bewusst erkannte, zum Wegweiser für die Zukunft wurde. Noch konnte ich den Gedanken nicht fassen, noch trieb ein Gefühl formlos durch meine Gehirnmasse, aber ich spürte bereits, wie es sich ganz langsam zu einem Gedanken zu formen begann.

Der noch halbvolle Becher fiel mir aus der Hand und als ich sehr viel später wieder erwachte stand Richard mit vorwurfsvollem Blick an meinem Bett. Er sagte nur „Essen ist fertig!“, den Rest ersparte er mir und sich selbst, aber ich hatte auch so verstanden.

Ich stand zum zweiten Mal an diesem Tag auf, ging ins Bad, dann weiter zur Küche und legte wieder ein Pad in die Kaffeemaschine. Mit dem erneut gefüllten Kaffeebecher setzte ich mich zu Richard an den Tisch, wollte ihm vom gestrigen Abend erzählen und dachte dann aber:

Wozu eigentlich? Es ist mein Leben. Wenn es ihn interessiert, wird er schon fragen.

Richard fragte nicht. Er aß schweigend, sah mich ab und zu forschend an und griff dann zur Fernsehzeitung.

„Wir haben uns nichts mehr zu sagen“, formte sich ein Satz in meinem Kopf. Aber der Satz war falsch, er traf das Problem nicht. Man muss sich nichts sagen, man kann auch wunderbar gemeinsam schweigen. Aber wir schwiegen nicht gemeinsam, wir waren nicht zusammen, wir waren noch nicht einmal gemeinsam einsam, sondern wir waren beide allein.

Allein bin ich am liebsten mit mir selbst!

Dieser Satz ließ mich während der folgenden Tage und Wochen nicht mehr los und irgendwann suchte ich nach einer eigenen Wohnung und zog schließlich bei Richard aus.

Cochise war nach dem Klassentreffen wieder aus meinem Leben verschwunden, doch ihre Worte wollten mich nicht mehr loslassen. Nachdem ich mich in der neuen Wohnung eingerichtet hatte war das neue Leben an der Reihe. Ich wollte es wahr machen mit dem Engagement in der Flüchtlingshilfe und als ich kurz davor stand, in der nächstgelegenen Unterkunft anzufragen, wie ich mich am besten einbringen könnte, kam das Angebot des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Bundesweit sucht das BAMF ca. 300 tatkräftige, mutige und entscheidungsfreudige Frauen und Männer …

„Was ist eine wirkliche Notlage? Willst du das etwa entscheiden?“, hörte ich Cochise wieder herablassend fragen. Ja, genau das wollte ich. Mit einem Schlag war mir klar wie es mit mir weitergehen würde. Ich hatte jahrelang Erfahrung gesammelt mit den Problemen in den unterschiedlichsten Leben der Anderen und ich hatte vielen von ihnen geholfen. Genau das würde ich jetzt wieder tun.