Читать книгу Не по плану. Кинематография при Сталине - Мария Белодубровская - Страница 7

Глава 1

БОЛЬШЕ ИЛИ ЛУЧШЕ: СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КИНО И СТРЕМЛЕНИЕ ИЗБЕЖАТЬ НЕДОСТАТКОВ

Выполнение плана, стремление избежать риска и нетерпимость к недостаткам, 1936–1953 гг

ОглавлениеУпразднение такой хорошей студии, как «Межрабпомфильм» (в 1934 и 1935 гг. она выпустила по 9 фильмов), показывает, насколько ослабил 1936 г. перспективы роста и улучшения рентабельности советского кино. По первоначальному плану в 1936 г. предполагалось выпустить 127 картин. Затем список урезали до 95, а после еще одного пересмотра в середине года сократили до 63. Но в начале года у Шумяцкого в разработке насчитывалось всего 40 сценариев, из которых только 20 были готовы к производству120. К концу года от графика отстали еще сильнее. ГУК рассчитывал выпустить 53 фильма во второй половине года. Но на 1 октября завершены были только 6, и 2 из них редакторы ГУКа положили на полку121. В конечном счете в 1936 г. были сняты 50 картин, 7 из которых подверглись запрету.

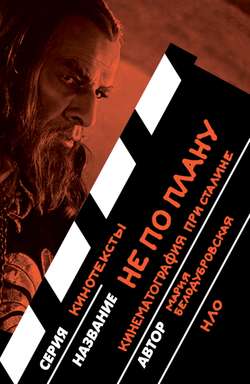

Тем не менее актуальной оставалась задача увеличения объемов продукции, и в прессе задавали вопрос, по какой причине Шумяцкий не выполняет обещания. В 1937 г. журнал «Крокодил» опубликовал карикатуру, высмеивающую беспорядочные попытки выполнить план, с подписью: «Советский зритель: „Стыдно, Шумяцкий Борис, вы опять не знаете своего предмета!“» (рис. 1). Сатирики и представления не имели, как тяжело было выполнить план.

После ареста Шумяцкого в 1938 г. его преемнику С. С. Дукельскому дали задание увеличить число выпускаемых фильмов. Как подчеркивали «Известия» в передовой статье, опубликованной вместе с новым планом на 1938 г., зрительский спрос постоянно превышает предложение122. Но Дукельский оказался не в силах увеличить выпуск фильмов. В производственном плане было 48 наименований, а вышло 37 лент. Хотя в 1939 г., когда Дукельского сменил И. Г. Большаков, кинопромышленность перевыполнила план на 9%, это был единственный случай перевыполнения плана отраслью при Сталине123.

Рисунок 1. Борис Ефимов. «Обязуюсь выпустить…» («Крокодил». 1937. № 23)

Неспособность достичь поставленных целей была постоянной проблемой кино того времени. Каждый год Кинокомитет утверждал годовой план. Как мы увидим в главе 2, в 1930‐е гг. такие планы намеренно раздували, чтобы дать студиям и кинематографистам возможность выбора. После 1931 г. планы стали сокращаться, но отрасль все равно не могла их реализовать (см. Приложение 1). Во-первых, по той причине, что план делался на календарный год, а графики съемок часто были длиннее. Картины кочевали из списка в список и планировались к выпуску более одного раза. Например, фильм Эйзенштейна «Бежин луг» стоял в планах производства (и входил в план выпуска) в 1935, 1936 и 1937 гг.124, а в итоге вообще не вышел на экраны. Во-вторых, при Шумяцком выполнение плана не требовалось. Как было показано, в его задачу входил выпуск шедевров, что не сочеталось с эффективным планированием. Вместо того чтобы бросить все силы на выполнение плана, Шумяцкий занимался режиссерами и студиями, которые могли выдавать высококачественные хиты. Для поставленной цели такая стратегия подходила, но из‐за нее Шумяцкий упускал из вида другие аспекты деятельности отрасли: создание неигровых и короткометражных фильмов, а также работу студий союзных республик. В атмосфере 1936–1938 гг. этот однобокий подход был расценен как умышленный саботаж125.

И все же количество снимаемых фильмов и выполнение плана были важны, потому что кинотеатрам нужно было что-то показывать. Хотя импорт фильмов в 1930 г. прекратился, оставалась конкуренция со стороны старых лент. Фонд прокатываемых советских и иностранных картин неоднократно подвергался чистке126. Тем не менее из‐за отсутствия новых советских картин широко прокатывались старые. Из-за такой конкуренции даже Отдел пропаганды ЦК иногда пытался заставить Кинокомитет одобрить к выпуску плохие сценарии, чтобы удовлетворить спрос на новинки. Например, в 1938 г. заведующий сектором кино Отдела культурно-просветительной работы ЦК Г. И. Стуков направил в ЦК просьбу отменить резолюцию Дукельского о снятии с производства 20 картин, не отвечавших требованиям качества. Стуков просил, чтобы ЦК пересмотрел решение, «учитывая общий недостаток кинофильмов в стране». Но так как для ЦК идеологическая выдержанность была важнее количества, просьба Стукова была отклонена127. Дукельский положил конец политике проката старых лент в 1938 г. отчасти и потому, что она мешала выполнению плана: студии жили за счет дохода от картин прошлых лет, не выпуская много новых.

Предложенную Шумяцким для проекта Советского Голливуда вертикальную интеграцию производства, проката и показа, процветавшую в США в 1930–1940‐х гг., так и не ввели128. В 1938 г. ГУК вышел из Комитета по делам искусств и был переформирован в Комитет по делам кинематографии. Все республиканские киноорганизации, включая подразделения проката и показа фильмов РСФСР, снова вошли в его состав. Комитет учредил Главное управление массовой печати и проката кинофильмов (Главкинопрокат; Союзкинопрокат в 1938–1939 гг.), установив централизованную монополию на прокат. При этом, как и раньше, в самом Комитете прокат финансово и функционально был отделен от производства и демонстрации фильмов. Кроме того, власти, без сомнения, хотели сохранить принцип показа фильмов, который Вэнс Кепли называет «федеральным», так как сеть кинотеатров осталась децентрализованной129. Региональные управления кинофикации по-прежнему находились в ведомстве республиканских Совнаркомов (в РСФСР – региональных подразделений). Несмотря на подчинение Комитету по делам кинематографии, руководствовались они местными, часто коммерческими интересами. Кинокомитет был вновь децентрализован в 1946 г., когда его переименовали в Министерство кинематографии. Теперь в союзных республиках, включая РСФСР, были учреждены собственные министерства кинематографии, и местное кинопроизводство и прокат опять оказались в ведении республиканских властей. Всесоюзное Министерство кинематографии непосредственно контролировало производство художественных картин только на «Мосфильме», «Ленфильме», «Союздетфильме», основанной в 1943 г. Свердловской киностудии, а также прокат130.

Из-за отсутствия налаженных механизмов проката и показа фильмов Большаков столкнулся (как и его предшественники) с огромными трудностями в своих попытках достигнуть оптимального соотношения качества и количества. И хотя качество было важнее, в 1941 г. Большаков утверждал, что план, предложенный правительством, – это закон для кинематографистов и поэтому требует выполнения. Он самокритично признавал: «У нас [в кино] часто выполнение плана играет главную роль, а качество фильмов остается на втором месте»131. Крен в сторону выполнения плана в ущерб тому, что Дональд Фильцер, используя термин классической политэкономии, называет «потребительной стоимостью» (или качеством), которую сложнее измерить, был вызван особенностями устройства плановой советской экономики вообще132. Необходимость выполнить план вынуждала Большакова принимать к производству больше сценариев, чем можно было успеть доработать в соответствии с требованиями цензуры. В результате многие снятые фильмы не отвечали политическим и художественным стандартам, и отрасль оказалась беззащитна перед обвинениями в плохом качестве продукции133.

При Большакове объем годового плана выражал компромисс между необходимостью выполнить обязательства и потребностью избежать риска. Стремление минимизировать риск было важнее, поэтому планы год от года сокращались, хотя и оставались в количественном отношении чрезмерно оптимистичными. В 1940‐е гг. руководство отрасли стремилось принять к производству как можно меньше фильмов, с тем чтобы их снимали только надежные режиссеры. М. Ромм, в 1940–1943 гг. возглавлявший Главное управление по производству художественных фильмов Кинокомитета, говорил: «[Из сорока пяти наименований, запланированных на 1941 г., десять] заставляют меня не спать по ночам, потому что я боюсь, что это будут плохие картины, и никто не может гарантировать, что они будут хорошими»134. То есть Ромм предпочел бы запланировать только 35 фильмов. Но как руководитель он не мог сокращать план, иначе казалось бы, что не предпринимаются усилия для его расширения. Кроме того, студиям нужно было снимать фильмы, чтобы оправдать существование большого штата. В 1940 г. на «Мосфильме» числилось 32 режиссера, но лишь 21 из них был упомянут в плане на 1941 г. Из 41 оператора только у 17 были намечены съемки135. Список на 1941 г. из 45 картин был половинчатым решением, продиктованным итогами 1940 г., когда отрасль рассчитывала выпустить 58 фильмов, а выпустила 39.

Назначение Большакова в 1939 г. после Дукельского ознаменовало относительную разрядку после Большого террора (1936–1938). 1938 и 1939 гг. стали для советского кино сравнительно успешными, в этот период было запрещено очень мало картин. В связи с улучшением качества Большакову было дано указание расширять производство. В 1935 г. после выхода «Чапаева» советское кино отмечало пятнадцатилетие, теперь в феврале 1940 г. состоялось официальное празднование его двадцатилетия136. В опубликованном по этому случаю Приветствии работникам советской кинематографии ЦК призвал «развивать и двигать вперед самое важное и массовое из искусств – кино, давать стране больше высокохудожественных и других нужных для всестороннего культурного подъема трудящихся картин»137. В мае 1941 г. на встрече члена Политбюро ЦК А. А. Жданова с кинематографистами Большаков подтвердил, что ведется работа по увеличению штата сценаристов и режиссеров, по результатам которой должно вырасти и количество снимаемых фильмов138. Он полагал, что к 1943 г. станет возможным выпускать 80 лент. При этом в 1940 г. было сделано 39, а в 1941 г. – 40139.

Отчасти это произошло потому, что требования к «качеству» вновь возросли из‐за неожиданного запрета картины «Закон жизни» А. Столпера и Б. Иванова («Мосфильм», 1940) в августе 1940 г. Через неделю после выхода фильма «Правда» напечатала отредактированную Ждановым резко отрицательную анонимную рецензию «Фальшивый фильм». «Закон жизни» повествует о морально разложившемся секретаре обкома комсомола Евгении Огнерубове, которого разоблачают подчиненные. «Правда» утверждала, что делать героем картины «подлого» и «чуждого советской молодежи» комсомольского руководителя, щедро наделяя его обаянием и «облагораживая», – значит искажать советскую действительность, для которой подобные личности нетипичны. Особенное неодобрение газеты вызвало то, что «вражеская проповедь Огнерубова безотказно находит доступ к сердцам и умам» рядовых комсомольцев. Это, по утверждению «Правды», дезориентировало зрителей, так как бдительная советская молодежь разоблачила бы врага с самого начала140.

Запрет «Закона жизни» открыл очередную кампанию против недостатков в кино. Так же как в 1932 г. и 1936 г., руководство отрасли поручило студиям проверить все находящиеся в производстве фильмы. В результате 7 картин были закрыты, а съемки еще 16 приостановили для внесения поправок в сценарии141. Несмотря на это Большаков сказал Жданову, что не может гарантировать, что все фильмы 1941 г. будут «хорошими». По его расчетам, «хорошими» будут 15, «средними» – 20–25 и «посредственными» – 7–8142. Он также заметил, что какой-то процент неудач неизбежен и его нужно заложить в план. Жданов ответил, что если планировать неудачи, то их и получишь, и отказал в праве на брак: «Рисковать» можно, «но чтобы этот риск шел не за счет народа и государства»143. То есть, по существу, Большакову не разрешалось идти на риск, и он не мог оправдать брак.

Через несколько месяцев Кинокомиссия ЦК, которая была учреждена в результате запрета «Закона жизни» и включала А. Жданова, А. Андреева, Г. Маленкова и бывшего прокурора СССР А. Вышинского, запретила еще несколько фильмов, в том числе две комедии, снятые на «Мосфильме»: «Сердца четырех» (К. Юдин, 1941) и «Старый наездник» (Б. Барнет, 1940). В марте 1941 г. Жданов сказал деятелям кино: «Пусть даже будет несколько меньше количество картин, но не выпускать брака»144. Так снова вернулись к политике шедевров. Через два месяца он разъяснил: «Каждая картина имеет большое общественно-политическое значение»145. С. Эйзенштейн написал в своих заметках: «важнейшее общественно-политическое событие», добавив, что эта фраза ставит «сразу же на место» режиссеров, у которых есть возражения против запретов. Раз фильмов так мало, к каждому надо подходить «с глубокой ответственностью»146. В 1943 г., снова ссылаясь на эту встречу, Эйзенштейн использовал знаменитые слова Линкольна «для народа, от [имени] народа», чтобы охарактеризовать отношение Жданова и Сталина к выпуску каждого советского фильма147.

После 1940 г. сталинская нетерпимость к недостаткам выражалась не только в запретах, но и в постоянном осуждении фильмов, которые считались средними. Для Жданова и других критиков большинство советских картин были легкомысленными, пошлыми, пустыми, безыдейными и не вносили вклад в решение «насущных задач социалистического строительства и коммунистического воспитания трудящихся»148. Тридцать девять фильмов, создание которых Жданов назвал ошибкой, включали 17 современных драм, 11 комедий, 5 приключенческих лент, еще 5 – детских и один историко-революционный фильм. Из всех значительных советских жанров в проблемный список не попали только историко-биографические картины149. Они же преобладали среди работ, награжденных Сталинской премией в 1941 г. Вывод был очевиден. Независимо от того, чего ждало партийное руководство – расширения производства или повышения качества, – удовлетворяли его лишь определенные типы фильмов, и биографический жанр был самым безопасным вариантом.

Неудивительно, что многие режиссеры хотели снимать исторические эпопеи. В 1940 г. писатель и сценарист Леонид Ленч высмеял ситуацию в фельетоне «Памятник». Герой Ленча – вымышленный кинорежиссер, который вместо того, чтобы заниматься следующим проектом, празднует пятилетнюю годовщину выхода своей последней картины «Татарское иго». Он ничего не сделал с тех пор, так как ждал случая снять еще один «памятник». По мысли Ленча, каждый фильм для этого режиссера как мамонтенок – его нужно очень долго вынашивать. В заключение Ленч напоминал, что мамонты исчезли с лица Земли, намекая, что такая же судьба ждет и героя150. И все же, возможно, стратегия снижения производительности в ожидании возможности сделать шедевр позволила многим режиссерам заниматься своим делом, в то время как советское кино в целом оказалось на грани исчезновения.

Рисунок 2. Константин Елисеев. «Сегодня в кино» («Крокодил». 1943. № 30/31)

Во время Великой Отечественной войны кинопроизводство продолжало сокращаться. «Мосфильм» и «Ленфильм» вместе с оборудованием и персоналом были эвакуированы в Среднюю Азию и образовали Центральную объединенную киностудию (ЦОКС). Кино было призвано вносить вклад в дело обороны, последовал еще один период относительной разрядки, и было снято много прекрасных фильмов о войне151. При этом по сравнению с 1940–1941 гг. в 1942–1943 гг. была запрещена бо́льшая доля снятых кинолент, в том числе несколько «Боевых киносборников». На карикатуре 1943 г. было изображено, что Большаков пытается увеличить выпуск картин, но по-прежнему подвергается нападкам за их качество (рис. 2)152. Его ответ под рисунком гласил: «Кто сказал, что у нас мало фильмов? За последний год мы выпустили свыше 20 картин, и обе хорошие».

В конце войны в распоряжении СССР оказался новый рынок проката в Восточной Европе, и Большаков призвал увеличить производство фильмов до ста в год153. В апреле 1946 г. Жданов вновь встретился с ведущими кинематографистами, чтобы проинформировать о том, чего от них ждут, и попросил увеличить количество и улучшить качество картин. Он сообщил, что политика в области кино не изменилась. Сталин и ЦК по-прежнему ожидают жанрового многообразия, а лучшие советские комедии – «Трактористы», «Богатая невеста» и «Свинарка и пастух» Ивана Пырьева – «пользуются огромным доверием и уважением» ЦК. Жданов сказал, что деятелям кино нужно открыто пропагандировать идеи своей страны, так как «любой заграничный фильм» делает то же самое. Он привел в пример американские хиты «Атака легкой кавалерии» («The Charge of the Light Brigade»; реж. М. Кертиц, 1936) и «Сан-Франциско» («San Francisco»; реж. В. С. Ван Дайк, 1936), которые превозносят империалистическую колониальную политику в Индии и политическую коррупцию соответственно. Он выражал недоумение, почему киноработникам стыдно прославлять советский образ жизни, особенно сейчас, когда победа СССР над нацистской Германией продемонстрировала его силу в глазах «всей страны, на весь мир». Делясь собственными мыслями по поводу сюжетов будущих картин, он напомнил, что советские зрители с нетерпением ждут новых фильмов и что кино является мощнейшим орудием пропаганды в руках государства154.

Но все надежды перечеркнул еще один неожиданный запрет, наложенный ЦК в августе 1946 г. Запрещенная вторая серия фильма «Большая жизнь» (Л. Луков, «Союздетфильм», 1946) была продолжением очень популярной первой серии, снятой Луковым в 1939 г., и рассказывала о послевоенном восстановлении угольной шахты. Картина пользовалась большой популярностью среди кинематографистов, и запрет ее привел их в смятение155. Все цензурные органы отрасли одобрили выпуск ленты, а Министерство кинематографии планировало отправить ее на первый в истории Каннский кинофестиваль156. Но персонажи, представлявшие во второй серии советскую молодежь, вновь вызвали возражения ЦК, а изображение восстановления шахты посчитали неприемлемым157. Как и раньше, это привело к закрытию нескольких находящихся в производстве фильмов и, так как заменить их было нечем, к продолжению сокращения объемов производства.

Запрет «Большой жизни» демонстрировал, что терпение Сталина вновь истощилось. Так же как кампания 1936 г., он был следствием смены курса во внешней политике в 1946 г. – на усиление недоверия к Западу и холодную войну158. Вторую серию «Ивана Грозного» Эйзенштейна запретили в марте 1946 г., а в мае еще пять новых фильмов признали «порочными»159. Мишенью для нападок стала и литература. ЦК обрушился на ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград» за публикацию ряда произведений М. Зощенко и А. Ахматовой, и обоих авторов исключили из Союза советских писателей160. Когда на одном из кремлевских совещаний кто-то заметил, что «Знамя» печатает произведения, подобные опубликованным в «Звезде» и «Ленинграде», Сталин ответил: «Мы и до „Знамени“ доберемся, доберемся до всех»161. Вскоре ЦК стал предпринимать шаги, направленные против представителей других видов искусства. Так началась так называемая ждановщина, которая сопровождалась новыми чистками, утверждениями о советском превосходстве над Западом, ксенофобией и изоляционизмом.

Внимание к качеству вновь усилилось. Как сказал Пырьев после запрета «Большой жизни»: «Оказывается, кинокартина имеет не совсем то значение, как мы – работники кино и смежных искусств – привыкли расценивать. Оказывается, каждая кинокартина имеет в своей стране огромное значение. <…> Каждая <…> картина – это 15, 20, 30 тысяч агитаторов». Он также добавил, что запрет «Большой жизни» позволяет кинематографистам понять, что любой советский фильм – это «государственное дело»162. Тот же вывод сделал Эйзенштейн из встречи со Ждановым за пять лет до этого. И то же утверждал Керженцев еще в 1928 г. В феврале 1947 г., когда Эйзенштейн встречался со Сталиным по поводу переделки запрещенной второй серии «Ивана Грозного», тот посоветовал режиссеру не спешить: «Ни в коем случае не торопитесь, и вообще поспешные картины будем закрывать и не выпускать. Репин работал над „Запорожцами“ одиннадцать лет»163. Очевидно, что к тому времени Сталин отказался от программы-максимум, но официальных заявлений на эту тему не последовало. В 1946–1947 гг. вопрос о низкой производительности и невыполнении плана кинематографистами по-прежнему поднимался при каждом обсуждении проблем советского кино. В конце 1946 г. орган Отдела пропаганды ЦК газета «Культура и жизнь» осудила Министерство кинематографии за то, что оно запланировало к выпуску в 1946 г. 21 фильм, но к 31 декабря завершило 12, а выпустило 5. Эти данные особенно удручают, сокрушалась газета, поскольку возможности четырнадцати советских студий позволяют снимать в два-три раза больше164. Еще в 1947 г., ссылаясь на острую конкуренцию с Голливудом в послевоенной Европе, «Правда» обратилась к кинематографистам с просьбой увеличить производство до 50 картин в 1948 г. и 100 – к 1950 г.165 По мнению главного редактора Сценарной студии при Министерстве кинематографии В. В. Катинова, задача выпустить в 1948 г. 50 сценариев была «энергичным увеличением»166. В самом деле, в течение пяти лет в год в среднем выходило по 20 фильмов. Сценарист В. М. Крепс считал, что Америка хочет сделать свое кино авангардом в наступлении на Европу: «Этому мы должны противопоставить поток наших картин»167. В январе 1948 г. даже Жданов сказал, что каждый год нужно делать «40 художественных хороших фильмов»168.

Наконец, в середине 1948 г. от цели повысить количество снимаемых фильмов отказались и официально. 14 июня 1948 г. ЦК постановил, что со стороны киноиндустрии было ошибкой стремиться к «выпуску большого количества кинофильмов в ущерб их качеству», и в связи с тем, что качество оставалось плохим, потребовал «решительно повысить качество выпускаемых кинофильмов за счет уменьшения их количества и путем привлечения к постановке фильмов лучших режиссерских и актерских сил»169. Это был первый случай, когда ЦК в политическом заявлении прямо призвал снизить количество. По свидетельству главы Отдела пропаганды ЦК Д. Т. Шепилова, который присутствовал на обсуждении вопроса тремя днями ранее, выпуск постановления спровоцировали следующие комментарии Сталина:

Министерство кино ведет неправильную политику в производстве фильмов. Все рвется производить больше картин. Расходы большие. Брак большой. Не заботятся о бюджете. А от кино можно было бы получать 2 млрд чистой прибыли. Хотят делать 60 фильмов в год. Это не нужно. Это – неправильная политика. Надо в год – четыре–пять художественных фильмов, но хороших, замечательных. А к ним плюс несколько хроникальных и научно-популярных. А мы идем в кино экстенсивно, как в сельском хозяйстве. Надо делать меньше фильмов, но хороших. И расширять сеть кино, издавать больше копий. По кино нельзя равняться на Соединенные Штаты. Там совсем другие задачи кино. Там делают много картин и доход колоссальный получают. У нас – другие задачи. Вот я смотрю на план производства фильмов. Сколько тут чепухи всякой намечено!170

Соответственно, от цели соперничать с Голливудом по количеству выпускаемых фильмов окончательно отказались, как и от идеи получать от советских картин заметную финансовую прибыль. Сталину это не нравилось, но выбора не было. Позицию Сталина прояснил Жданов. Отступая и от собственного заявления о комедиях и жанровом многообразии, и от первоначальных целей партии и правительства 1920‐х гг., он сказал, что для Голливуда главное – это доход. Американским студиям и кинотеатрам выгодно показывать как можно больше картин. Но в Советском Союзе фильмы ценятся за их идейно-пропагандистское содержание. Поэтому страна не заинтересована в краткосрочном прокате фильмов. Наоборот, нужно приложить все усилия, чтобы каждую хорошую картину увидело максимальное количество зрителей. Большаков удачно обосновал эту политику советским превосходством над Западом. Он писал, что, хотя Голливуд и выпускает больше лент, все они низкого качества. Если бы СССР хотел производить некачественные фильмы, можно было бы выпускать 500–600 картин в год171. Но советскую кинопромышленность коренным образом отличает высокое качество, поэтому упор нужно делать на него, а не на массовое производство.

Как и в 1936 г., недоверие Сталина к иностранным идеям и желание прокладывать для СССР собственный путь пересилили стремление соревноваться с Западом или использовать реальные возможности советского и европейского рынков. Как это в свое время делал Шумяцкий, решить проблему качества хотели за счет мастеров. По словам Шепилова, в июне 1948 г. Сталин сказал: «Вообще, все важные картины надо поручать опытным режиссерам. Вот Ромм – хорош, Пырьев, Александров, Эрмлер, Чиаурели. Им поручать. Такие не подведут. Им же поручать и цветные фильмы. Это дорогая штука. Козинцев хорош. Лукова надо гнать. Пудовкин хорош»172. В рамках существующей структуры отрасли все продолжало зависеть от режиссеров.

Стоило Сталину сказать о «четырех-пяти хороших картинах в год», качество на какое-то время превратилось в единственную цель. В номере за июль–август 1948 г. журнал «Искусство кино» опубликовал статью «Выше качество советских фильмов», в которой было подвергнуто критике Министерство кинематографии за привлечение к работе неопытных режиссеров, съемки по недоработанным или плохим сценариям, производство «бессодержательных, художественно неубедительных картин»173. Дальше была помещена статья Большакова, в которой говорилось, что кинематографисты не имеют права «создавать посредственные, неполноценные, слабые произведения». Он заявлял, что «выпуску на экраны каждого нового фильма придается большое государственное значение»174 и что Министерство кинематографии пересмотрело свой сценарный портфель в свете этих указаний и прекратило работу над 143 сценариями, которые не соответствуют новым требованиям к качеству175.

Чтобы восполнить нехватку отечественных картин, между 1947 и 1952 гг. ЦК одобрил к прокату как минимум 90 «трофейных» фильмов, захваченных в Европе, большую часть которых составляли немецкие и американские жанровые ленты 1930–1940‐х гг. Среди них были и четыре фильма о Тарзане176.

Будучи не в состоянии выполнить программу-максимум или остановить падение кинопроизводства, сталинское руководство обратилось к программе-минимум – показывать широкой аудитории немногочисленные шедевры. К концу сталинского периода число копий каждой значительной картины достигало двух тысяч. Такая модель максимальной росписи была впервые испробована в 1934 г., когда «Правда» объявила: «„Чапаева“ посмотрит вся страна»177. Это была модель массового проката, но не массового кино. Не понимая, что работы уровня «Чапаева» и «Потемкина» получаются редко и только в условиях активного новаторства, власти отказывались соглашаться на меньшее. Настоятельное требование шедевров от отрасли, к этому неподготовленной, препятствовало созданию подконтрольной государству массовой кинематографии. Только после смерти Сталина отрасль снова начала расти и, наконец, выполнять программу-максимум – выпускать более 100 картин ежегодно. В 1954 г. министр культуры и бывший начальник Управления агитации и пропаганды ЦК Г. Ф. Александров, цитируя главу советского правительства Маленкова, сказал, что среди задач его министерства – вытеснение водки и внедрение кино178. Программа-максимум не изменилась, но после смерти Сталина требования к качеству стали не столь жесткими.

120

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 307–311, 319–321; Производственный план Главного управления советской кинематографии на 1936 год по производству художественных фильмов. М.: Кинофотоиздат, 1936. С. 6.

121

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 352.

122

Творческая программа советского киноискусства // Известия. 1938. № 78. С. 1.

123

Семен Семенович Дукельский (1892–1960), сын мелкого чиновника, был профессиональным функционером органов госбезопасности. Иван Григорьевич Большаков (1902–1980) был выходцем из рабочего класса и до назначения главой кинематографии служил управляющим делами в Совнаркоме. Блестящую оценку деятельности Большакова как руководителя советского кино см.: Фомин В. Кино на войне: документы и факты. М.: Материк, 2005. С. 408–416.

124

О невыполнении производственных графиков см.: Miller J. Soviet Cinema: Politics and Persuasion under Stalin. Chap. 4; О «Бежином луге» см., например: Kenez P. A History of Bezhin Meadow // Eisenstein at 100: A Reconsideration / Eds. A. LaValley, B. P. Scherr. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2001. P. 193–206; Kenez P. Bezhin lug (Bezhin Meadow) // Enemies of the People: The Destruction of Soviet Literary, Theater, and Film Arts in the 1930s / Ed. K. Bliss Eaton. Chicago: Northwestern University Press, 2002. P. 113–126.

125

См., например: Ермолаев Г. Что тормозит развитие советского кино // Правда. 1938. № 9. С. 4; Зеленов А. Плоды гнилого руководства // Кино. 1938. № 2. С. 2; Дубровский А. Указ. соч. С. 23–27.

126

См. указатели разрешенных и запрещенных фильмов: Наркомпрос РСФСР. Репертуарный указатель. Т. 3. Кинорепертуар. М.; Л.: ГИХЛ, 1931; Репертуарный указатель: кинорепертуар. М.: ОГИЗ-ГИХЛ, 1934; Кациграс А. Репертуарный указатель: кинорепертуар. М.: Кинофотоиздат, 1936; Репертуарный указатель действующего фонда кинокартин. М.: Госкиноиздат, 1940; Репертуарный указатель действующего фонда кинокартин. М.: Госкиноиздат, 1943.

127

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 495–496.

128

Доклад комиссии Б. З. Шумяцкого… С. 178–179.

129

В СССР в 1946 г. использовалась формулировка «союзно-республиканский». См.: Kepley V. Federal Cinema: The Soviet Film Industry, 1924–32 // Film History. 1996. Vol. 8. № 3. P. 344–356.

130

Имеется указание (см.: Летопись российского кино, 1946–1965. М., 2010. С. 51–52), что Одесская киностудия также по крайней мере до 1947 г. находилась в подчинении Всесоюзного министерства кинематографии. В 1948 г. «Союздетфильм» был переименован в Киностудию им. Горького.

131

Фомин В. Кино на войне. С. 46.

132

См.: Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928–1941. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1986. C. 266.

133

См.: Протокол заседания художественного совета при дирекции Ленинградской кинофабрики по обсуждению сценарного положения // Из истории «Ленфильма». Л.: Искусство, 1973. Т. 3. С. 135; Живые голоса кино. М.: Белый берег, 1999. С. 378; Наташа Лоран называет это конфликтом индустрии и идеологии или экономики и цензуры: Laurent N. L’œil du Kremlin: Cinéma et censure en URSS sous Staline, 1928–1953. Toulouse: Privat, 2000. P. 251. См. также: Фомин В. Кино на войне. С. 453.

134

РГАЛИ. Ф. 2456. Оп. 1. Д. 710. Л. 143.

135

РГАЛИ. Ф. 2453. Оп. 2. Д. 336. Л. 2.

136

О декрете 1919 г., от которого принято отсчитывать начало советского кино, см.: Ryabchikova N. When Was Soviet Cinema Born? The Institutionalization of Soviet Film Studies and the Problems of Periodization // The Emergence of Film Culture: Knowledge Production, Institution Building and the Fate of the Avant-Garde in Europe, 1919–1945 / Ed. M. Hagener. N. Y.: Berghahn, 2014. P. 118–139.

137

Приветствие ЦК ВКП(б) и СНК СССР работникам советской кинематографии // Кино. 1940. № 8. С. 1.

138

Фомин В. Кино на войне. С. 45.

139

Курьянов А. Что даст художественная кинематография в 1939 году // Кино. 1939. № 8. С. 2.

140

Фальшивый фильм // Правда. 1940. № 227. С. 3; Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 601; Невежин В. Фильм «Закон жизни» и отлучение Авдеенко: версия историка // Киноведческие записки. 1993/94. № 20. С. 96–97.

141

РГАЛИ. Ф. 2450. Оп. 4. Д. 35. Л. 32–26; см. также: Невежин В. Указ. соч. С. 97–98.

142

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 622; Фомин В. Кино на войне. С. 48.

143

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 626; Фомин В. Кино на войне. С. 50.

144

Фомин В. Кино на войне. С. 29.

145

Цит. по: Марьямов Г. Кремлевский цензор: Сталин смотрит кино. М.: Киноцентр, 1992. С. 49.

146

Сопин А. «…Идем на совещание в ЦК», или «Спорить не о чем». Три текста Сергея Эйзенштейна об одном предвоенном совещании // Киноведческие записки. 2013. № 104/105. С. 302, 304.

147

Там же. С. 312–313.

148

Фомин В. Кино на войне. С. 38.

149

РГАЛИ. Ф. 2456. Оп. 1. Д. 709. Л. 9, 18; Власть и художественная интеллигенция: документы, 1917–1953. М.: Демократия, 2002. С. 470–472; Фомин В. Кино на войне. С. 20–23, 33–35, 37–43, 347–349.

150

Ленч Л. Памятник // Кино. 1940. № 19. С. 4.

151

О кинопроизводстве во время войны см.: Фомин В. Кино на войне.

152

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 676. О реакции Большакова на карикатуру см.: Фомин В. Кино на войне. С. 484–485.

153

Большаков И. Наши ближайшие задачи // Искусство кино. 1945. № 1. С. 2–5. См. также: Davies S. Soviet Cinema and the Early Cold War: Pudovkin’s Admiral Nakhimov in Context // Cold War History. 2003. Vol. 4. № 1. P. 49–70.

154

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 724–729.

155

РГАЛИ. Ф. 2372. Оп. 12. Д. 79.

156

Летопись российского кино, 1946–1965. С. 25.

157

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 747–767; РГАЛИ. Ф. 2372. Оп. 12. Д. 79.

158

По этой теме см.: Davies S. Op. cit. P. 54–56. Переименование Комитета по делам кинематографии в Министерство кинематографии имело целью подчеркнуть огромный пропагандистский потенциал кино и было частью общей смены приоритетов.

159

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 732.

160

Власть и художественная интеллигенция. С. 559–581.

161

Там же. С. 572, 549–550.

162

РГАЛИ. Ф. 2372. Оп. 12. Д. 79. Л. 3.

163

Сталин, Молотов и Жданов о 2-й серии фильма «Иван Грозный» // Московские новости. 1988. № 32. С. 8–9.

164

В кратчайшие сроки преодолеть отставание советской кинематографии // Культура и жизнь. 1946. № 19. С. 2.

165

Повышать уровень советского искусства! // Правда. 1951. № 247. С. 1; Rimberg J. The Motion Picture in the Soviet Union, 1918–1952: A Sociological Analysis. N. Y.: Arno Press, 1973. P. 38–39; Летопись российского кино, 1946–1965. С. 75–76.

166

РГАЛИ. Ф. 2372. Оп. 14. Д. 59. Л. 7, 71. Документ датирован февралем 1947 г., но его содержание, в частности многочисленные упоминания 1947 г. как прошлого, а 1948 г. – как текущего, позволяют датировать его февралем 1948 г.

167

Там же. Л. 59.

168

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 798–799.

169

Власть и художественная интеллигенция. С. 635–636.

170

Шепилов Т. Д. Воспоминания // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 24–26. (В своих воспоминаниях Шепилов, как и я, полагает, что требование шедевров, исходившее от Сталина, разрушительно действовало на советское кино.) Сравнение с сельским хозяйством может объяснить, почему Сталин считал возможным добиться результата, используя формулу «лучше меньше, да лучше». При экстенсивном способе ведения сельского хозяйства необходимый урожай получают за счет использования обширных посевных площадей. При интенсивном способе, который Сталин и хотел применить к кино, для получения наибольшего урожая с ограниченной площади упор делается на труд, сырье, материалы и технологии.

171

Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 798–799; Большаков И. За высокое идейно-художественное качество фильмов // Искусство кино. 1948. № 5. С. 3–5; Большаков И. О предстоящих международных кинофестивалях во Франции и Италии // Правда. 1949. № 180. С. 3.

172

Шепилов Т. Д. Указ. соч. С. 24–25.

173

Выше качество советских фильмов // Искусство кино. 1948. № 4. С. 1–2.

174

Большаков И. За высокое идейно-художественное качество фильмов. С. 3.

175

Там же. С. 5.

176

Власть и художественная интеллигенция. С. 635–637, 639; Кремлевский кинотеатр, 1928–1953: документы. С. 801–811, 836. Обобщающую информацию о трофейных фильмах, в том числе их список, см.: Knight C. Stalin’s Trophy Films, 1947–52: A Resource // KinoKultura. 2015. № 48. URL: http://www.kinokultura.com/2015/48-knight.shtml. По сведениям Найт, в прокат было выпущено 86 картин, но есть сведения еще о четырех (возможно, их было еще больше): Летопись российского кино, 1946–1965. С. 66.

177

О советских прокатных копиях см.: Kepley V. Federal Cinema: The Soviet Film Industry, 1924–32; Kepley V. The First ‘Perestroika’: Soviet Cinema under the First Five-Year Plan. P. 31–53; Babitsky P., Rimberg J. Op. cit. P. 243, 281; Youngblood D. Russian War Films: On the Cinema Front, 1914–2005. Lawrence: University Press of Kansas, 2007. P. 88.

178

Цит. по: Гольдин М. М. Опыт государственного управления искусством: Деятельность первого отечественного Министерства культуры. М., 2000. С. 62. URL: http://www.rpri.ru/min-kulture/MinKulture.doc.