Читать книгу Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990) - Marío Garcés - Страница 8

Reconstrucción del tejido social y la izquierda

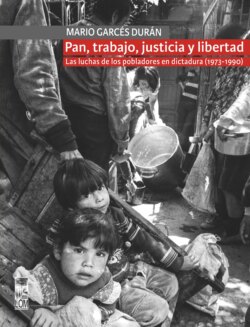

ОглавлениеEn los barrios y poblaciones de Santiago, diversos grupos de base se vincularon a las comunidades cristianas de base y a la acción social de las iglesias cristianas, que menos de un mes después del golpe dieron vida al Comité por la Paz en Chile (COPACHI) 36. En los espacios poblacionales se fueron generando iniciativas de apoyo solidario a las víctimas de la represión, organizaciones que enfrentaron el desempleo y el hambre, especialmente bolsas de cesantes y comedores infantiles, asociaciones de jóvenes y de mujeres, que en conjunto fueron dando lugar a una paulatina «reconstrucción del tejido social popular».

Las organizaciones sindicales, especialmente dirigentes de federaciones que sobrevivieron a la represión, y de otros que modificaron su inicial postura de apoyo a los militares, generaron nuevas instancias de coordinación (Grupo de los 10, Coordinadora Nacional de Sindicatos) y convocaron en 1978 y 1979 a conmemorar el 1° de mayo en el centro de Santiago. En ambos casos fueron reprimidos, pero congregaron a un importante número de trabajadores, militantes de partidos y pobladores. Estas fueron las primeras manifestaciones públicas de oposición a la dictadura. En estos mismos años, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó dos importantes huelgas de hambre, la de mayor impacto denominada «Huelga larga», de diecisiete días en 1978, una iniciativa que encontró apoyo en el exterior, así como en comunidades cristianas en Santiago y algunas provincias, como Valparaíso y Concepción 37. Con estas acciones buscaron llamar la atención sobre la suerte corrida por sus familiares detenidos y desaparecidos.

En el caso del pueblo mapuche, previo al golpe de Estado, vivieron los efectos más duros de la represión, cuando fuerzas militares invadieron el Centro de Producción Nehuentué, el 30 de agosto de 1973, provocando maltratos y torturas a los dirigentes mapuche, uno de los cuales murió producto de las golpizas recibidas el 8 de septiembre de 1973. Una vez consumado el golpe de Estado la represión se extendió por toda la zona, incluyendo la tortura, la muerte y la desaparición de algunos detenidos. En 1978, se publicó una Nueva Ley Indígena (Decreto Ley N° 2.568, sobre división de las comunidades indígenas), y paralelamente la CONAF comenzó a rematar grandes extensiones territoriales y favorecer el desarrollo de las empresas forestales que terminarían por controlar la mayor parte del territorio.

Si bien en los primeros años de dictadura predominó la represión, hacia 1978 los mapuche comenzaron un proceso de rearticulación y resistencia que buscó asentarse en las comunidades, pero al mismo tiempo dieron lugar a nuevas organizaciones étnico-sociales, los centros culturales mapuche que dieron origen a Ad-mapu, «organización que se volcó a organizar y representar reivindicaciones, apuntando a la condición de pueblo originario y a sus derechos colectivos inherentes» 38. Estas organizaciones contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, buscaron combatir los efectos de la Nueva Ley Indígena e inauguraron el desarrollo de nuevas orientaciones sociopolíticas entre los mapuche, que adquirirían mayor desarrollo en los años ochenta, «con creciente protagonismo de organizaciones, liderazgo y presencia de intelectuales mapuche», lo que provocaría entre otros efectos un distanciamiento o rechazo con los partidos políticos chilenos 39.

Sin embargo, como hemos adelantado, en el contexto de la acción social de la Iglesia Católica, fue en las poblaciones donde se desarrolló la más densa y variada red de organizaciones populares: comedores infantiles, luego comedores populares, bolsas de cesantes, centro de apoyo escolar, grupos de salud, comités de derechos humanos, grupos juveniles y de mujeres se multiplicaron entre 1976 y 1983, prácticamente en todos los barrios pobres de la Región Metropolitana. En una primera etapa, como ya dijimos, contaron con el apoyo del Comité para la Paz en Chile (COPACHI), y una vez que éste fue disuelto producto de la presión de los militares sobre la Iglesia, por la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez en 1976. Posteriormente, a partir de 1980, el apoyo de la Iglesia fue complementado y enriquecido por diversos «Centros de Apoyo» (más tarde, llamadas ONG). Si bien el trabajo de la Vicaría se vio tensionado por lo que los sectores más conservadores de la Iglesia consideraban los efectos políticos no deseados de la acción pastoral, las ONG contaron con mayor libertad para desarrollar sus propios planes de acción y colaborar con el desarrollo de las nuevas organizaciones poblacionales. La Educación Popular, inspirada en las aportaciones de Paulo Freire, que propuso formas dialógicas de aprendizaje y de producción del saber, fueron complementadas con las nociones gramscianas de hegemonía, que apuntaron a favorecer el desarrollo de los propios sectores populares como sujetos políticos. Sin lugar a dudas, este fue un cambio significativo en los modos de concebir la acción política, ya que se buscaba fortalecer las propias capacidades de acción de los grupos de base. Desde el punto de vista organizativo, se estimaba que en los años ochenta cerca de 200 mil pobladores participaban en algún tipo de organización popular, lo que representaba aproximadamente al 10% de los pobres de Santiago 40.

La mayor actividad social y política en las poblaciones, así como la reorganización de otros grupos sociales, como los sindicalistas (tanto del campo como de la ciudad), las mujeres, los estudiantes y los mapuche, hay que situarla en un contexto dictatorial que había cancelado todas las formas tradicionales de la política chilena. Es decir, no solo no existía ningún tipo de institución democrática en el Estado ni derechos de asociación, expresión y petición para los ciudadanos, sino que los partidos políticos no podían cumplir las tradicionales formas de representación social y política que se habían desarrollado en la sociedad chilena con anterioridad al golpe de Estado de 1973. Esto creó una situación inédita que tendió a favorecer el desarrollo de la sociedad civil en sus diversas expresiones, tanto en las clases medias como entre los sectores populares. Por ejemplo, paulatinamente se fueron constituyendo diversas y animadas redes de comunidades cristianas, de organizaciones sociales que contaban con el apoyo de las vicarías zonales, de nuevas y diversas asociaciones de mujeres, de educadores populares que promovían las ONG, de comunicadores de base que producían «boletines populares», de grupos culturales y cantores populares, de comités de derechos humanos. En conjunto, esas redes favorecieron encuentros, intercambios de experiencias, iniciativas y programas de formación social y política al tiempo que promovieron la animación comunitaria entre sus bases y especialmente en los barrios populares.

Paralelamente a la reconstrucción del movimiento popular en los barrios y poblaciones, la izquierda política vivió una aguda crisis, que a partir de los años ochenta la llevaría a tomar disímiles caminos respecto del futuro. Por una parte, los socialistas en el exilio se dividieron luego del Congreso de Argel (1978) en una fracción liderada por Clodomiro Almeyda y otra por Carlos Altamirano. Mientras los primeros mantenían sus vínculos con el Partido Comunista, los segundos, partidarios de una «renovación del socialismo», establecieron alianzas con sectores del MAPU y de la Izquierda Cristiana, dando origen, en Europa y en Chile, a la Convergencia Socialista. La división de los socialistas era expresiva de las diversas lecturas que se hicieron de la derrota de la Unidad Popular, especialmente por parte de los «renovados», que enfatizaron en el valor de la democracia liberal y en el error histórico de haber pretendido realizar transformaciones profundas en la sociedad chilena sin contar con las mayorías electorales suficientes. El sector socialista renovado, a mediados del ’85, había formalizado vínculos y acuerdos con la Democracia Cristiana luego de la fundación de la Alianza Democrática de 1984. La Alianza Democrática sería más tarde la base de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró la transición a la democracia a fines de los años ochenta.

Los comunistas, por su parte, vivieron su propio proceso de «renovación», pero en un sentido muy distinto al de los socialistas. El PC en los años más duros de la represión, entre 1973-1980, sufrió la captura y posterior desaparición de dos de sus direcciones políticas nacionales y prácticamente el colapso de las direcciones de las Juventudes Comunistas. Fueron años duros en que «desde las sombras» el partido, a partir de sus militantes y direcciones intermedias, logró sobrevivir en la clandestinidad 41. Mientras esto ocurría en el interior, en el exilio se generaron diversos debates y grupos de estudio que concluyeron en reconocer las enormes dificultades, sino la imposibilidad, de viabilizar un «frente antifascista» en alianza con la Democracia Cristiana 42. Se complejizaron las miradas sobre Chile y se revisó de modo inédito la línea política del partido que habitualmente definía la Comisión Política de los comunistas 43. Entre otras reflexiones y debates emergió la tesis del «vacío histórico», la que sostenía que el Partido Comunista había carecido de definiciones estratégicas suficientes en el campo militar, lo que de algún modo también explicaría la derrota sufrida por la Unidad Popular. A los comunistas les pesó entonces la idea, difundida en algunos medios en el exterior, de que «las revoluciones hay que saber defenderlas». Poco a poco, con fuertes resistencias en lo que se podía denominar «la derecha del partido», cuyo principal líder era Orlando Millas, pero también en la propia dirección del Partido Comunista, se fue imponiendo un cambio de línea –al menos táctica– que culminó en la denominada Política de la Rebelión Popular. En los días previos al plebiscito de 1980, en que Pinochet hizo aprobar su propia Constitución para Chile, Luis Corvalán, en un impactante discurso difundido por la Radio Moscú, proclamó el derecho de los pueblos a la rebelión y a la necesidad de recurrir a todas «las formas de lucha» para poner fin a la dictadura. En estos años Gladys Marín ingresó clandestinamente a Chile y se puso a la cabeza de la dirección interior del Partido Comunista. En pocos años y cuando emergieron las Protestas Nacionales, se fundó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que puso en práctica todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, bajo la dirección del mítico líder Raúl Pellegrin.

Finalmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) vivió sus propias vicisitudes en relación a la represión y a los ajustes en su línea política. Entre los años 1973 y 1975 sufrió los efectos más duros de la represión, que a las alturas de 1978 prácticamente habían desarticulado al partido. Sin embargo, a pesar de los duros golpes recibidos, el MIR enfatizó en una estrategia que denominó «Guerra Popular, irregular y prolongada», siguiendo de algún modo orientaciones que provenían de la experiencia vietnamita y de las tradiciones de la lucha armada en América Latina. Debilitado al máximo en Chile 44, inició la denominada «Operación Retorno» 45, que implicaba el ingreso clandestino de militantes que habían recibido formación técnico-militar en el exterior, especialmente en Cuba. La Operación Retorno incluyó, entre otros sucesos relevantes, la instalación y pronta desarticulación de un foco guerrillero en Neltume y diversas acciones armadas de la denominada «Fuerza Central del MIR», entre las que se cuenta el ajusticiamiento del coronel Roger Vergara, jefe de inteligencia militar, en 1980. No obstante, el énfasis en la lucha armada, la política del MIR en estos años, alcanzó también una importante vertiente social a través de las acciones desarrolladas por el Comité de Defensa del Pueblo (CODEPU), creado en 1980.

En suma, mientras en el campo popular poblacional se reconstruía el movimiento popular, una parte de la izquierda política se reorganizaba bajo una orientación liberal democrática que la llevaría a establecer alianzas y subordinarse a las estrategias centristas de la Democracia Cristiana, y otra parte de ella –comunista, sectores socialistas y miristas– bajo una orientación revolucionaria clásica, que seguía o bien una línea de corte insurreccional (Rebelión Popular del PC) o bien de «Guerra Popular» (sostenida por el MIR).

Si bien carecemos de una «historia social» de los partidos políticos para esta etapa, más allá de las diferentes evaluaciones de la derrota de la UP, los nuevos desafíos que imponía trabajar en la clandestinidad, los ajustes o reacomodos en la línea política de los partidos, sobre todo los de izquierda, se mantenían y recreaban los vínculos entre los partidos y las organizaciones sociales, aunque eran variables según el sector social o el ámbito en que se desenvolvían los militantes. Por ejemplo, en el campo sindical, las diversas federaciones y nuevas agrupaciones mantenían vínculos y militancias en la Democracia Cristiana, el Partido Radical y la izquierda, tanto comunistas como socialistas, miristas y mapucistas. En otros campos, como en el trabajo social de la Iglesia, era importante la presencia de profesionales de Democracia Cristiana, de la Izquierda Cristiana, pero especialmente del MAPU, que podían o no mantener vínculos orgánicos con sus partidos. También el MIR alcanzó alguna presencia, especialmente entre las comunidades cristianas de base. Entre los estudiantes, convivían democrata cristianos así como diversos militantes de la izquierda; y finalmente en las poblaciones la situación era un poco diferente, en el sentido de que las nuevas organizaciones sociales que emergieron podían o no establecer vínculos con los partidos políticos, dependiendo del tipo de acciones que desarrollaran. En las poblaciones pesaba más el trabajo de la Iglesia y las comunidades cristianas, que se habían convertido en el principal espacio de rearticulación social, de unificación y de desarrollo de diversas iniciativas sociales, políticas y culturales. Los partidos, de alguna manera –al menos en estos años–, se adaptaban a esta realidad, que les daba «alero» para actuar con las organizaciones sociales e incluso les permitía, en algunos casos, contar con espacios para su propia rearticulación en la clandestinidad. Para los partidos políticos, especialmente de la izquierda, la clandestinidad se impuso como una condición sine qua non para sobrevivir y enfrentar a la dictadura, lo que implicaba una serie de nuevos aprendizajes, de autocuidado y medidas de seguridad, así como nuevos modos de relación entre los militantes.

Desde el punto de vista de las relaciones estrictamente políticas, es decir de las orientaciones y el tipo de acción que proponían los partidos a las organizaciones sociales, predominaba, en cierto sentido, una lógica defensiva y de colaboración. La oposición al Plan Laboral de 1978 y el fortalecimiento de los sindicatos; la organización de agrupaciones culturales –la ACU por ejemplo en la Universidad de Chile– y la lucha por democratizar los centros de estudiantes; la emergencia de nuevas agrupaciones y orientaciones políticas y culturales entre los mapuche; el apoyo transversal, pero limitado, a las huelgas de hambre de los detenidos desaparecidos; y en las poblaciones, la participación de los militantes en las diversas organizaciones que iban surgiendo y enfrentando los problemas de la pobreza y fortaleciendo también la cultura popular.

Sin embargo, esta situación comenzó paulatinamente a modificarse a fines de los setenta y principios de los años ochenta, cuando desde la izquierda se percibió que el malestar se estaba expresando social y políticamente o que determinadas luchas alcanzaban mayor visibilidad («viandazos» entre los trabajadores, intentos de «tomas de sitios» entre los pobladores, las propias huelgas de hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos). Con cierto optimismo, se comenzó a hablar del «fin del reflujo» o sea, del fin de la etapa de mayor repliegue del movimiento popular. Por otra parte, pesaba también la política de la dictadura, que dio lugar a su mayor institucionalización regresiva y represiva luego de que se hizo aprobar la Constitución de 1980. Emergieron entonces, al menos en el campo poblacional, dos tipo de propuestas políticas, «aquella que enfatiza en la radicalidad de la lucha y el enfrentamiento persistente con el régimen (en la medida que el régimen no deja alternativas) y aquella que señala la necesidad de orientar los esfuerzos en una lógica de “reconstrucción del movimiento popular”» 46. Subyacían a estas propuestas dos lecturas diferentes de la realidad y del movimiento popular, de tal modo que mientras para unos el fin del reflujo obligaba a poner el acento en la «conducción» del movimiento popular y en la legitimidad de las diversas formas de lucha, para los otros se trataba de renovar en «las formas de hacer política» que favorecieran la participación y el «protagonismo popular» 47. El problema de «la lectura» de la realidad y de la situación del movimiento popular se comenzaba a constituir en un problema fundamental, en cierto modo «estratégico», en el sentido de que, por una parte, indicaba el modo en que se procesaba, entre los actores políticos, las «prácticas» de las organizaciones sociales y de los propios partidos en relación a sus bases. Por otra parte, se trataba también de un problema estratégico, por cuanto se hacían deducir de estas lecturas las formas que «debía» tomar la lucha política para poner fin a la dictadura. Estas diferencias de lecturas de la realidad, que comenzaron a plantearse en estos años, se hicieron más agudas en el tiempo venidero, cuando se iniciaron las protestas nacionales.