Читать книгу Tausend und eine Nacht - Max Geißler - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

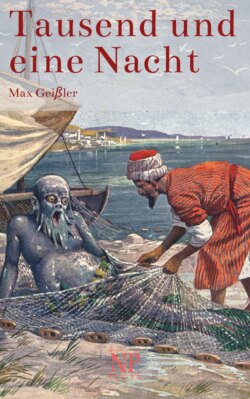

Sindbad der Seefahrer

ОглавлениеIm Morgenlande lebte vor langer Zeit ein junger Mann namens Sindbad. Der hatte von seinen Eltern ein beträchtliches Vermögen geerbt, geriet aber in schlechte Gesellschaft und verschwendete das Geld bis auf einen unbeträchtlichen Rest. Und weil die Reue über eine verblendete Tat immer erst kommt, wenn’s zu spät ist, so änderte sie auch in diesem Falle nichts; aber die Erkenntnis seiner Torheit besaß der arme Sindbad in vollem Maße, und in vollem Maße auch den guten Willen, ein braver Mensch zu werden und womöglich mit dem wenigen, was er noch hatte, sich sein früheres großes Vermögen zurückzuerwerben.

Eines Tages verkaufte er alles, was er an beweglichen und unbeweglichen Gütern noch besaß, begab sich auf ein Schiff, das gerade nach Ostindien segeln wollte, und begann den Handel. Während der Seereise landete das Schiff an mehreren Inseln, auf denen Sindbad seine Waren mit Nutzen verkaufte oder dafür wertvolle Gegenstände einhandelte, und einmal überfiel sie eine so tiefe Windstille, dass die Segel schlaff von den Masten herabhingen und an ein Vorwärtskommen nicht zu denken war.

Es war gerade ein kleines Eiland in der Nähe, das sich nur wenig über den Spiegel des Meeres erhob und dalag wie eine schöne grüne Wiese.

Der Kapitän ließ die Segel einziehen und erlaubte der Mannschaft, an Land zu gehen. Auch Sindbad fand daran Vergnügen; aber während die Leute von den Beschwerden der langen Seefahrt sich ausruhten, erzitterte die Insel plötzlich und begann pfeilschnell durch die sonnige Flut zu gleiten. Die Matrosen sprangen, so rasch sie konnten, ins Wasser; etliche retteten sich in das Boot, das der Kapitän ihnen zusandte, etliche fanden ihren Tod in den Wellen. Und dies wäre auch Sindbads Schicksal gewesen, wenn er nicht im letzten Augenblicke ein Stück Holz erfasst hätte, das die Matrosen für ein Feuer zum Kochen ihres Mahles mit auf das Eiland gebracht hatten; denn auf einmal sank das grünlich schimmernde Land tief und tiefer und war auch schon viele Seemeilen von dem Schiffe entfernt, als Sindbad erkannte: es war ein riesiger Walfisch, der sich an der Oberfläche des Meeres gesonnt hatte. Der arme Sindbad trieb nun mit seinem Holz auf dem offenen Meere und erkannte, dass er die Beschwerden dieser seltsamen Fahrt nicht länger als bis zu Sonnenuntergang würde ertragen können; und so befahl er sich seinem Gotte und sah tiefe Finsternis über sein Auge sinken.

Es war aber nicht der Tod, sondern es war die Nacht, und ein sanfter Wind trieb ihn alsbald an den Strand einer Insel. Dort versank er in einen todähnlichen Schlaf, und als er am anderen Morgen erwachte, war weder von seinem noch von einem anderen Schiffe etwas zu sehen. Mühsam schleppte er sich durch das Strauchwerk, um etliche genießbare Kräuter zu suchen; und wie er gegessen hatte, kam er auf ein fruchtbares Stück Land mit köstlichem Graswuchs, darauf weidete ein Fohlen, dessen stolze Schönheit es eines Königs wert erscheinen ließ.

Nicht lange, so vernahm der Seefahrer auch die Stimme eines Mannes, der aus einer grabähnlichen Vertiefung trat und den Verirrten fragte, wer er wäre. Sindbad erzählte ihm sein Abenteuer, und der Mann führte ihn in eine Höhle, in welcher sich mehrere Knechte befanden. Die gaben ihm zu essen und erzählten, dass sie alljährlich um diese Zeit des Königs Stuten in der Einsamkeit dieser Insel auf die Weide führen müssten.

Am anderen Tage reisten die Knechte mit ihren Rossen heim, und Sindbad fuhr mit ihnen; ihr König aber war Maharadjah von Indien.

So kam Sindbad in das Land seiner Sehnsucht, und als er eines Tages im Hafen spazierte, landete gerade ein Schiff – und siehe da, es war jenes, das er einst hatte unfreiwillig verlassen müssen. Er gelangte also wieder in den Besitz seiner Güter, begann sofort seinen Handel aufzunehmen, und als er genügend verdient hatte, schiffte er sich mit neuen Waren wieder ein; er nahm Aloe, Sandelholz, Kampfer, Muskatnüsse, Gewürznäglein,1 Pfeffer und Ingwer in großen Vorräten mit, landete auf dem Seewege an mehreren Inseln und vermehrte sein Vermögen durch Kauf und Verkauf, sodass er schon von dieser Reise als ein leidlich wohlhabender Mann wieder in Bagdad eintraf. Dort wollte er nun leben; aber die Müßigkeit seiner Tage behagte ihm nicht lange, sondern er bekam wieder Lust, aufs neue übers Meer zu reisen und zu handeln.

Er ersah sich also ein gutes Fahrzeug und stach in See.

Eines Tages landete das Schiff an einer öden Insel, die zwar einigen Baumwuchs zeigte, aber weder Häuser noch Bewohner zu haben schien.

Sindbad, der ein Stück landeinwärts wanderte, legte sich am Ufer eines Baches zum Schlafe, nachdem er eine gute Mahlzeit gehalten hatte. Aber als er erwachte, erstaunte er nicht wenig; denn das Schiff, das vorher ruhig vor Anker gelegen hatte, war nicht mehr da. Er rief, aber keiner der Kaufleute oder Matrosen, die mit ihm an Land gegangen, gab Antwort. Und ganz ferne am Horizont verschwanden die weißen Segel des Fahrzeugs wie eine enteilende Möwe.

Sindbad, wie er sich also betrogen sah, ward von großem Schmerze befallen, warf sich auf die Erde und klagte sich hundertmal der Habgier an, die ihn daheim nicht hatte ruhen lassen.

Endlich stieg er auf eine sehr hohe Palme, um einen Überblick über das Land zu gewinnen; da bemerkte er in weiter Ferne etwas Weißes, das er sich nicht anders erklären konnte, als dass es ein Haus sei. Er raffte zusammen, was er noch an Nahrungsmitteln besaß, und wanderte dem vermeintlichen Hause zu. Als er aber in die Nähe kam, bemerkte er: es war eine weiche weiße Kugel von riesigem Umfange; denn sie hatte einen Durchmesser von fünfzig Schritten.

Während der unglückliche Seefahrer noch immer ratlos dastand, verfinsterte sich plötzlich der Himmel, als ginge die Sonne unter. Es war aber nicht die sinkende Nacht, sondern ein mächtiger Vogel, der seine Schwingen vor der goldenen Scheibe des Himmels dehnte, heranflog und sich auf die große weiße Kugel setzte.

»Aha«, dachte Sindbad, »das ist der Vogel Roch, von dem die Schiffsleute so viel zu erzählen wissen; und die große weiße Kugel ist sein Ei, das er ausbrüten will. Wie wär’s, wenn ich diesen Vogel Roch zu meinem Schiffe machte?«

Der Vogel Roch hatte das eine Bein gerade an der Seite des Eies herabhängen, an welcher Sindbad stand; und dieses Bein war fast so dick wie ein mäßiger Baumstamm.

Gedacht, getan!

Während es Nacht wurde, nahm Sindbad einen Strick aus der Tasche, schleifte sich fest an das Bein des wundersamen Vogels und dachte: »Einmal muss er das Ei doch verlassen, und wenn ich auch nicht weiß, wohin er mich trägt – trostloser als diese Insel kann mein Aufenthalt unmöglich werden. Also, guten Mut, Sindbad!«

Kaum graute der Tag, so erhob sich der Vogel Roch und stieg kerzengerade gegen den Himmel empor. So hoch, dass Sindbad die Erde alsbald nicht mehr sehen konnte. Darauf stürzte er sich mit solcher Schnelle herab, dass dem armen Manne Hören und Sehen verging. Als er aber die Erde unter sich fühlte, knüpfte Sindbad rasch den Knoten auf, mit dem er sich an des Vogels Fuße befestigt hatte, und sah, wie der Vogel Roch mit seinem Schnabel nach einer Schlange hieb, die eine unerhörte Länge hatte. Damit flog er davon.

Sindbad befand sich nun in einem tiefen Tale, und die Berge ringsum waren so hoch, dass sie mit ihren Gipfeln in die Wolken ragten. Und der arme Sindbad dachte: »Da habe ich wohl noch ein schlechteres Geschäft gemacht, als mit der öden Insel.«

Er begann nun, das Land umher zu betrachten. Da bemerkte er zu seiner Verwunderung Diamanten, so groß wie die Erdäpfel. Die lagen da umher wie Steine und glänzten heller als gefallene Sterne.

Aber seine Freude an dem Reichtum des Tales verging, als er in der Ferne eine große Anzahl Schlangen erkannte; von denen war jede so dick, dass sie einen Elefanten hätte verschlingen können, wenn nur einer dagewesen wäre; und Sindbad machte sich mit dem Gedanken vertraut, dass er nun wohl an die Stelle des Elefanten treten müsse. Zum Glück sah er, dass die Schlangen sich in ihre Höhlen zurückzogen, weil es Tag wurde; denn sie fürchteten den Vogel Roch.

An diesem Tage schritt Sindbad ganze Wegstrecken lang auf gleißenden Diamanten, ohne die geringste Lust zu haben, einige davon aufzuheben, und jeder wäre doch ein Königreich wert gewesen. Aber die Nacht war schon wieder auf dem Wege; denn weil die Berge so himmelhoch waren, verbarg sich die Sonne sehr rasch; und weil Sindbad keinen Ausweg aus dem Tale sah, erspähte er eine Höhle zur Nachtruhe, kroch hinein und verschloss sie mit einem Steine. Nicht lange, da vernahm er das Gleiten der Riesenschlangen draußen, die einander mit furchtbarem Zischen begegneten; jene Nacht gehörte darum nicht zu den Annehmlichkeiten im Leben des Seefahrers.

Er vermochte kein Auge zu schließen und war froh, als die Sonne endlich einen Schein durch den Spalt am Türstein der Höhle warf. Um diese Zeit schritt er heraus, aß noch den Rest seines Mahles und lehnte sich zum Schlafen an einen Felsen.

Kaum hatten sich seine Lider gesenkt, als etwas mit großem Geräusche neben ihm niederfiel, das ihn jäh aus dem Schlummer riss. Es war ein großes Stück rohes Fleisch, und zugleich erkannte er, dass an den Hängen des Tales noch andere und größere Stücke herabrollten.

»Dies ist also jenes Tal der Diamanten, von denen mir die Kaufleute auf dem Schiffe erzählt haben«, dachte Sindbad. Er hatte die Geschichte damals für ein Märchen gehalten; denn sie lautete: »Das Tal der Diamanten ist so tief und die Berge ringsumher sind so steil, dass kein Mensch hinabsteigen kann, um das edle Gestein zu gewinnen. Wer sich nun in den Besitz der Diamanten setzen will, der muss von den Gipfeln der Berge große Stücke Fleisch in das Tal rollen, dann kommen die Adler und tragen das Fleisch ihren Jungen in die Nester auf den Gipfel. An jedem Stücke Fleisch aber sind etliche Diamanten des Talgrundes hängen geblieben; und wer nun die Adler von ihrem Horste scheucht, der findet die Diamanten.«

Was Sindbad gefürchtet hatte, traf also zu: es gab keinen Ausweg aus diesem fürchterlichen Tale des Todes! Aber die Stunde, die ihm die Bestätigung dieser Erkenntnis brachte, erfüllte ihn zugleich mit der ganzen Freude köstlicher Hoffnung. »Wie?« fragte er sich, »hat mich nicht der Vogel Roch viele Meilen durch die Luft getragen? Und sollte den Adlern dieser Berge nicht möglich sein, mich emporzuschleppen zu jenen Gipfeln?«

Er hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht, so band er sich auch schon das längste Stück des herabgerollten Fleisches auf den Rücken, sammelte in Eile seinen ledernen Speisesack voll der schönsten Diamanten, schlang diesen fest an seinen Gürtel und legte sich auf den Bauch ins Gras.

Es waren noch nicht fünf Minuten vergangen, so geschah ein Brausen in der Luft. Das kam von den Adlern, die sich gierig auf das Fleisch stürzten, das da umherlag; und der stärkste unter ihnen packte das größte mit seinen Fängen und trug Sindbad samt dem Fleische zu seinem Horst.

Die Kaufleute, die in der Nähe der Nester auf der Lauer lagen, schlugen nun einen großen Lärm, bis sie die Adler verscheucht hatten, und alsbald näherte sich einer dem Flecke, auf dem Sindbad hockte.

Natürlich wunderte sich der Kaufmann nicht wenig, einen Menschen in dieser Gegend zu finden; und wie sie alle im Kreise standen, staunten sie über die unerhörte Dreistigkeit, mit der der Seefahrer seine List ausgeführt hatte.

Sindbad fühlte sich aber nicht recht wohl im Besitze seiner Diamanten; denn er dachte: »Nun werden Sie mit Übermacht sich auf mich stürzen und mich meines kostbaren Gutes berauben.« Dem war aber nicht so; denn jedem Kaufmann war ein bestimmtes Nest zugeteilt, an dessen Inhalt die anderen kein recht hatten. Und jener, der den Sindbad statt der Diamanten in seinem Horste entdeckte, hätte für diesmal das Nachsehen gehabt, wenn Sindbad nicht seinen Beutel aufgetan und gesagt hätte: »Da wähle dir einen der hellsten Steine, ich will ihn dir schenken!«

Der Glanz, der aus dem Beutel fiel, war leuchtender als der Glanz der Sonne und brach in ihre Augen, dass sie die Lider senken mussten; waren sich doch alle einig, dass sie so kostbares Gestein an dem Hofe keines Königs gesehen hätten. Der Kaufmann begnügte sich damit, einen einzigen von den Diamanten Sindbads für sich auszuwählen, und Sindbad forderte ihn auf, einen größeren zu nehmen.

»Ach«, sagte der glückliche Mann, »ich habe an diesem einen genug; denn er allein ist ein Königreich wert.«

Des anderen Tages reisten sie über die Berge von dannen, wo sie noch viele riesige Schlangen trafen, denen sie jedoch glücklich entgingen. Sie erreichten nach einigen Wandertagen einen Hafen und fuhren von da zu einer Insel, auf der in damaliger Zeit ein Baum wuchs, aus denen die Menschen den Kampfer gewannen. Dieser Baum war so groß, dass sich in seinem Schatten tausend Menschen lagern konnten. Nachdem Sindbad noch einige Handelsgeschäfte abgeschlossen hatte, reiste er wieder heim nach Bagdad.

Nicht lange hatte er dort gesessen, so befand er sich wieder auf dem Weltmeere, und ein wilder Sturm erfasste diesmal das Schiff, sodass der Kapitän gezwungen war, eine Insel anzulaufen, an der er viel lieber vorübergesegelt wäre; denn jene Insel war von einer zahllosen Menge scheußlicher Zwerge bewohnt. Das waren zwei Fuß hohe, behaarte Gesellen, deren jeden ein Mann sich leicht vom Leibe halten konnte. Aber sie kamen in Scharen wie die Heuschrecken, warfen sich schon ins Meer, als sie das Schiff erblickten, kletterten daran empor wie die Ratten und waren lästiger als ein Schwarm von Hornissen.

Aber der Kapitän hatte gewarnt, einen der Zwerge zu töten; denn sonst würden die anderen über die Schiffsleute herfallen und nicht eher ruhen, bis der letzte der Mannschaft vernichtet sei.

Der Kapitän hatte von Stund’ an kein Kommando mehr auf seinem Schiffe. Die Zwerge richteten das Steuer, landeten und nötigten alle, die an Bord waren, an Land zu gehen; das Schiff aber führten sie nach einer anderen Insel draußen im Ozean.

Die Mannschaft und die Reisenden erwarteten nun einen sicheren Tod. Alle gingen ein Stück landeinwärts und kamen zu einem großen Gebäude; das Tor tat sich auf, und sie traten in einen Hof, darin lagen auf der einen Seite sehr viele Menschenknochen, auf der anderen eine Menge Bratspieße. Kein Mensch konnte von diesem schrecklichen Orte fliehen; denn das Tor hatte sich mittlerweile lautlos geschlossen.

Als die Sonne unterging, trat mit mächtigem Geräusche ein Mann aus dem Hause, der war so groß wie ein Palmbaum, hatte lange Haare am Leibe und auf der Stirn ein Auge, das glühte wie eine heiße Kohle. Lange Zähne ragten aus seinem Munde hervor, die Oberlippe war gespalten wie bei einem Kamel, und die Unterlippe hing ihm bis auf die Brust hernieder. Seine Ohren waren wie die eines Elefanten, und an den Fingern saßen ihm Nägel wie die Klauen eines Adlers.

Das Ungeheuer ergriff Sindbad und drehte ihn um und um – wie der Schlächter einen Hammel. Als der Riese aber sah, dass er sehr mager war, ließ er ihn los. So prüfte er auch all die anderen, und weil er erkannte, dass der Kapitän unter den Ankömmlingen am besten genährt war, steckte er ihn an einen Spieß und briet ihn über dem Feuer. Dann verschwand er mit dem Braten in seinem Hause und verzehrte ihn zum Abendbrot.

Am nächsten Morgen öffnete der Riese das Tor und schickte die Männer auf die Insel, damit sie sich Nahrung suchten. Als aber der Abend kam, wurden sie alle von einer unsichtbaren Gewalt wieder im Hofe des Schreckens zusammengetrieben, der Riese kam, wählte sich den Fettesten und verzehrte ihn zum Abendbrote.

Am dritten Tage geschah es wie zuvor. Da sprach Sindbad zu seinen Genossen: »Es sind viele sehr schöne hohe Bäume an diesem Strande. Wir wollen uns heimlich Flöße davon bauen und morgen von diesem Strande fliehen; denn hier wartet der Tod sicherer auf uns als draußen auf der hohen See.«

Sie machten sich alsbald an die Arbeit und waren gerade fertig damit, als die unsichtbare Gewalt sie wieder in den Hof des Riesen trieb – alle mussten ihr folgen, wie die Nägel einem Magnet. Der Riese wählte sich abermals einen zum Mahle aus und legte sich danach schlafen. Als sie ihn draußen schnarchen hörten, sagte Sindbad: »Es ist zwar verboten, einen Menschen zu töten – aber dieser ist ein Mörder. Kommt, glühet die Bratspieße und stoßt sie ihm ins Auge, damit wir frei werden!« Neun unter den Männern hatten Mut zu dieser Tat, sie hielten die Spitzen der umherliegenden Spieße in die Flamme, schlichen sich in das Schlafgemach des Riesen und stießen ihm die glühenden Eisen ins Auge.

Mit einem furchtbaren Gebrüll erhob sich der Wilde und griff mit den Händen um sich, aber es gelang ihm nicht, einen seiner Peiniger zu fassen. Die flohen alle zum Strande, wo die Flöße lagen, und warteten auf das erste Licht, um zu entfliehen. Aber noch ehe sie die schwanken Fahrzeuge auf dem Wasser hatten, nahte auch schon der Riese, geführt von zwei gleichgroßen schrecklichen Gesellen … Da tat die höchste Eile not, und nicht lange, so stießen die Flöße vom Lande und schossen unter kräftigen Ruderschlägen hinaus ins Meer. Aber die Riesen brachen Felsstücke los, schleuderten sie den Fliehenden nach und warfen so geschickt, dass alle Flöße zertrümmert wurden – bis auf eines. Die Schiffsleute auf den anderen mussten ertrinken, und nur die drei jenes am weitesten entfernten Fahrzeugs blieben heil. Unter diesen befand sich Sindbad.

Als die Geretteten nun aufs hohe Meer steuerten, erfasste sie alsbald ein Sturm und warf sie an eine Insel.

Vergeblich suchten sie auch hier nach Menschen; als aber der Abend nahte, kroch eine Schlange, lang und schuppig wie ein Palmbaum, des Weges und verzehrte die Begleiter Sindbads, und auch er wäre dem Ungetüm zum Opfer gefallen, hätte er sich nicht auf eine List besonnen. Rasch trug er zu seinem Verstecke – einer kleinen Felsenhöhle – einen Haufen dürres Reisig, legte es dicht vor den Eingang und schlug Feuer. Die ganze Nacht hindurch ließ er eine Flamme aus dem Reisig emporzüngeln, und im Grauen des Tages sah er ein Schiff vorübersegeln. Er kletterte auf einen Felsen, er schrie, er gab Zeichen aller Art – doch seine Bemühungen waren vergebens. Elenden Todes zu sterben schien sein Los.

Da in der höchsten Not besann er sich auf seine Diamanten, die er noch in dem Lederbeutel am Gürtel trug. Er hielt einen der edlen Steine in das Licht der aufgehenden Sonne – und sieh, und sieh! Wie der strahlende Glanz einer zweiten Sonne flog es übers Meer! Da staunten die Schiffsleute und steuerten dem heißen schönen Lichte nach.

So wurde Sindbad gerettet und kam auch diesmal glücklich heim in seine Vaterstadt Bagdad. Aber die Genüsse und Vergnügungen, denen er sich nach den Strapazen seiner dritten Reise hingab, vermochten ihn nicht lange zu fesseln. Er begab sich alsbald nach Persien und schiffte sich von Neuem ein. In einem Unwetter war der Kapitän gezwungen, die Segel zu streichen, die Masten zu kappen, und nicht lange danach lief das Schiff auf ein Riff und zerschellte. Am Strande befanden sich zum Glücke Quellen und Früchte, und die zu Tode erschöpfte Mannschaft konnte wieder zu neuen Kräften kommen.

Kaum erschien die Sonne des nächsten Tages, so machte sich Sindbad mit fünf seiner Gefährten auf; denn sie hatten von ihrem Felsen aus menschliche Wohnungen gesehen. Als sie sich denen näherten, brach eine Schar schwarzer, wilder Menschen daraus hervor, umringte die Fremden und geleitete sie unter großem Freudengeheul in eine der Hütten. Dort setzten sie ihren weißen Gästen ein sehr wohlschmeckendes Kraut vor, von dem diese in ihrem Hunger aßen. Sindbad aber, der eine List witterte, weil er merkte, dass die Schwarzen die Speise verschmähten, kostete nur ein wenig davon, und bald wurde er gewahr, dass der Genuss des Krautes seinen Genossen den Verstand vollständig verwirrte. Sie gebärdeten sich wie trunken und aßen nun große Mengen Reis, der mit Kokosöl zubereitet war, und den die Wilden nur reichten, um die Fremden zu mästen.

Sindbad, der als der einzige seinen klaren Verstand behalten hatte, erkannte sein trauriges Schicksal, und die Not seiner Tage machte ihn fast zum Skelett. Darum verschonten ihn auch die Wilden und trösteten sich mit der Hoffnung, dass auch dieser eine in späterer Zeit ihnen noch einen guten Bissen liefern sollte, jetzt aber gaben sie nur wenig auf ihn acht.

Eines Tages hatten die Wilden ihre Hütten verlassen, nur ein paar alte Frauen waren zurückgeblieben, da sah Sindbad die Stunde seiner Flucht gekommen. Er entwischte, und als die Frauen nach ihm riefen, verdoppelte er seine Schritte und lief, bis die Nacht hereinbrach.

Sieben Tage ging er so in einem fort und lebte von Kokosnüssen, die er am Wege fand. Am achten kam er zum Strande des Meeres und bemerkte plötzlich einen Menschen, der Pfefferfrüchte sammelte. Der führte Sindbad zu seinen Genossen, und mit ihnen verließ er wenige Tage darauf die gefährliche Insel.

Am dritten Morgen landete das Schiff an einem fruchtbaren Eilande, auf dem eine sehr schöne Stadt stand. Man führte Sindbad zum Könige, der ihn freundlich empfing und ihn aufforderte, mit ihm um die Insel zu reiten. Da bemerkte der Seefahrer, dass in diesem kleinen Reiche jeder ohne Sattel, ohne Bügel und Zügel zu Pferde saß. »Ei«, sprach er, »das ist ein seltsamer Brauch. Herr König, ich will Euch dafür etwas Besseres zeigen!«

Er stellte also einen Sattel her, polsterte ihn und bezog ihn mit weichem Leder; er flocht einen Zügel und ließ von einem Schmiede ein Paar Steigbügel anfertigen.

Dem Könige, der da von all diesen Dingen nichts wusste, gefiel die neue Art zu reiten sehr wohl. Er belohnte Sindbad reichlich und ernannte ihn sofort zu seinem Staatsminister. Damit Sindbad das Reich des Inselkönigs aber nicht so bald wieder verlasse, schenkte ihm dieser das schönste junge Mädchen zum Weibe.

Nun geschah es bald danach, dass die Frau eines vornehmen Mannes gestorben war; Sindbad ging zu ihm, um ihm einige Worte des Trostes zu sagen, aber der vornehme Mann blieb traurig und sprach: »Was nützt mir dein Trost, mein lieber Minister Sindbad, da ich morgen doch sterben muss?«

»Ei«, entgegnete Sindbad, »du bist ja frisch und gesund. Warum solltest du denn morgen zu Tode kommen?«

»Und es wird doch geschehen«, ergriff der andere wieder das Wort; »denn hierzulande ist es Gesetz und Sitte, dass die Frau dem Manne, der Mann der Frau in das Grab folgt.«

Sindbad ließ sich das noch einmal sagen; denn er hatte auf all seinen Fahrten nie von diesem wunderlichen Brauche gehört. Und am anderen Tage musste er sehen, dass sie die Tote zu Grabe trugen. Das Grab lag auf einem hohen Berge. Als man die Leiche hinabgesenkt hatte, setzte sich der vornehme Mann auf eine Bahre, man stellte einen Krug Wasser neben ihn und reichte ihm sieben kleine Brote. Danach glitt auch diese Bahre in die Tiefe.

Sindbad, weil er Minister war, hielt sofort eine Konferenz mit dem Könige; aber der König zog die Achseln und sagte: »Mein lieber Minister Sindbad, an dieser schönen Gepflogenheit ist nichts zu ändern; und mir selbst und dir auch wird es so ergehen wie jenem vornehmen Manne, wenn unsere Frauen vor uns sterben.«

Von Stund’ an ward Sindbad sehr nachdenklich und verwünschte das Geschenk, das ihm der König in jenem jungen Weibe gemacht hatte. Er beobachtete die Frau aufs sorgsamste, und jedes Unwohlsein erfüllte ihn mit Grauen und Furcht. Eines Tages klagte sie über heftige Schmerzen; Ärzte wurden geholt, alle Mittel wurden versucht – vergeblich: die junge Frau konnte ihr Lager nicht mehr verlassen, und nach sieben Tagen war sie tot.

»Das ist eine schöne Geschichte«, dachte Sindbad; denn er stellte Betrachtungen sehr trübseliger Art an. Aber es fiel ihm nichts ein, wodurch er sich hätte aus seiner üblen Lage befreien können. So kam der dritte Tag heran und mit ihm das Begräbnis; der König und alle Vornehmen der Stadt gaben der Toten das Geleite zu dem Brunnen auf der Spitze des Berges, in den sie und ihr überlebender Gatte versenkt werden sollten. Sindbad schritt todbleichen Angesichts dicht hinter der Bahre, und so sehr er noch auf diesem letzten Gange den König bat, gegen ihn das harte Gesetz dieses Landes nicht anzuwenden – es half nichts; denn der König meinte, er sei der erste Diener des Staates und müsste das Gesetz vor allem erfüllen.

Zuerst senkte man die Tote in den Schacht der tiefen Grotte, dann setzte sich Sindbad auf die für ihn bereitstehende Bahre, empfing seinen Krug Wasser und die sieben kleinen Brote, und langsam, langsam glitt die Bahre an Stricken in die Finsternis. Dann wurde der Stein über der Brunnenöffnung geschlossen. »Wäre es nicht besser, die Stirn an den Schroffen der Wände einzustoßen«, dachte Sindbad, »als in dieser furchtbaren Nacht zu verhungern?« Er tastete mit seinen Händen und fühlte Leichen um sich her. Aber die Liebe zum Leben war zu groß in ihm – er ergriff den Krug und trank, er fand die Brote und aß davon.

So war die dritte Nacht herangekommen, und Sindbads Vorrat an Nahrungsmitteln war aufgezehrt. Auf einmal vernahm er ein Keuchen, wie das eines gehetzten Tieres, er hörte ein Geräusch, als wenn dies Tier durch einen Spalt im Berge sich zwängte, er sah die Augen dieses Tieres, die sich gierig wie grüne Lichter in die Nacht stellten. Es war eine Hyäne, die, von dem Geruch der Verwesung angelockt, einen Weg in das schaudervolle Grab gefunden hatte.

Ein Übermaß von Freude kam in des armen Sindbad Herz; denn er dachte: auf dem Wege, auf dem dieses Tier durch die unterirdischen Grotten gegangen sei, müsse auch er ans Licht kommen. Er begann zu tasten, er ergriff einen Knochen als Waffe gegen die Hyäne und scheuchte sie in die Flucht; er kroch auf allen vieren einen unendlich langen Gang durch Zacken und Schroffen und durch triefendes Gestein. Endlich sah er – wie einen Stern – ein Licht in der Nacht der Tiefen aufgehen: das war der Tag, der weit, weithin vor dem Eingange des unterirdischen Weges stand. Und als Sindbad zu dieser Öffnung gelangte, brandete ringsumher das Meer, und wilde Klippen hingen um ihn, über die noch keines Menschen Fuß geschritten war.

Kaum konnte der gequälte Mann noch auf den Füßen stehen. Er fiel nieder und dankte seinem Gotte für die wunderbare Rettung; dann fing er sich einiges Seegetier, das er roh verzehren musste; aber durch sieben Tage fristete er sein Leben in der Einsamkeit, und am achten kam ein Schiff mit geblähten Segeln herauf; der Kapitän erkannte den Menschen in den Klippen des Strandes, sandte ein Boot zu ihm, das brachte ihn an Bord, und mit dem Schiffe gelangte er in die heißersehnte Heimat.

Aber die Lust zu neuen Reisen war dem Helden so vieler Abenteuer auch durch diese Strapazen nicht genommen worden. Nach Jahr und Tag rüstete er zu neuer Fahrt. Nicht lange, so landeten sie an einer weißen Insel, dort fanden sie ein Ei des Vogels Roch, welches ebenso groß wie jenes frühere und schon lange bebrütet war; denn der Schnabel des jungen Riesenvogels hatte schon eine Öffnung in die Schale gepickt.

Die Kaufleute, die sich bei Sindbad befanden, hatten so etwas noch nie gesehen, darum machten sie sich sofort daran, das Ei mit ihren Äxten in Stücke zu schlagen und den jungen Vogel herauszuholen. Sindbad warnte sie zwar eindringlich, aber er fand kein Gehör; und nicht lange, so verfinsterte sich die Luft, und zwei mächtige Wolken flogen näher und näher.

Der Kapitän erkannte, dass die Wolken nichts anderes seien als die alten Vögel, darum gab er Befehl, so rasch als möglich auf das Schiff zu eilen; und ein paar Augenblicke später stieß das Fahrzeug denn auch mit vollen Segeln vom Lande.

Wie die beiden Roche merkten, dass ihr Junges getötet war, flogen sie ihren Weg zurück und kamen in kurzer Frist wieder; jeder aber trug diesmal einen mächtigen Felsblock zwischen den Füßen. Als sie gerade über dem Schiffe waren, ließ der eine den Felsen aus den Krallen gleiten, und er musste das Schiff zerschmettern, wenn der Steuermann nicht eine geschickte Wendung ausgeführt hätte. Darum fiel der Felsblock ins Meer und zerriss die Fluten derart, dass man den Grund des Ozeans sehen konnte. Der andere Vogel Roch aber ließ seinen Felsblock so genau auf die Mitte des Schiffes fallen, dass es in tausend Splitter zerschellte. Alle Matrosen und Kaufleute wurden erschlagen, nur Sindbad, der sich in der Tiefe des Fahrzeugs verborgen hatte, tauchte lebend empor, und es gelang ihm, sich auf ein Stück des Wracks zu retten. Er wäre aber dennoch elend zugrunde gegangen, wenn er nicht zufällig in eine Meeresströmung getrieben worden wäre, die ihn sanft und bei schönstem Wetter an den Strand einer Insel trug.

Bäche von süßem, köstlichem Wasser rannen durch die grünen Auen dieses Landes, und Bäume mit allerlei Früchten wuchsen in Menge ringsumher.

Sindbad aß von den Früchten und erquickte sich an den kühlen Quellen, als er plötzlich einen Greis am Ufer eines Baches sitzen sah, der so gebrechlich schien, als hätte er auch Schiffbruch erlitten. »Ach, lieber Herr«, klagte der Greis, »könntet Ihr mich nicht auf Euren Schultern durch den Bach tragen?«

Sindbad, der ein sehr gefälliger Mann war, besann sich nicht lange, hob den Alten auf seine starken Schultern und trug ihn hinüber.

Aber als er ihn dort absetzen wollte, weigerte sich der Reiter, seinen Sitz zu verlassen, und alle Anstrengungen Sindbads, der Last ledig zu werden, blieben erfolglos. Und wenn er sich mit ihm ins Gras streckte, der Reiter wich nicht von seinem Platze. Tausend Listen fielen dem Seefahrer ein, aber der Alte war klüger, und so fügte sich Sindbad seinem schrecklichen Lose, mit der Last des Greises durch seine Tage wandern zu müssen.

Einmal – es waren schon einige Wochen vergangen, seit er das Reittier des struppigen Alten geworden – fand er einen sehr schönen Flaschenkürbis, den höhlte er aus, presste den Saft einiger Trauben hinein und stellte ihn in die Sonne, damit der Saft gäre. Nach ein paar Tagen kam er wieder zu dem Orte, fand den Trank ausgezeichnet und leerte den Kürbis zur Hälfte. Die Wirkung des Weines war vortrefflich: Sindbad bekam neue Kraft und neuen Lebensmut und zog singend mit seiner schweren Last durch das sonnige Land.

Da der Alte die wunderbare Wirkung des Weines erkannte, wollte er auch zu trinken haben. Sindbad trabte also zu der Kürbisflasche zurück; der Greis sog den Kürbis mit durstigen Lippen leer und ward von dem ungewohnten Getränke so vergnügt, dass er sich nicht mehr auf den Schultern Sindbads halten konnte: als dieser einige Sprünge machte, kugelte der trunkene Reiter von seinem Rößlein und fiel einen schweren Fall ins Gras.

Nun war das Lachen an Sindbad. »Ich könnte dich mit einem Baumast erschlagen«, sagte er, »um dich für die Übeltat zu strafen; aber ich sehe da eben, dass du in deinen schmutzigen Haaren einige sehr wertvolle Perlen trägst, so groß wie Haselnüsse. Wenn du mir die gibst, will ich dir dein Leben schenken.«

»So, so«, machte der Greis. »Solche Dinger kann ich mir sehr leicht wieder verschaffen, die haben gar keinen Wert für mich und sind in mein Haar gekommen, ich weiß nicht wie.«

Da löste Sindbad drei weiße und eine köstliche schwarze Perle aus den struppigen Haaren und schätzte, dass die Kleinodien einen Wert von vier Schlössern haben möchten. »Damit hast du deine Schuld bezahlt«, sagte er, »und nun wünsch’ ich dir einen guten Tag.«

Der Alte schaute ihm mit sauren Blicken nach, aber Sindbad eilte so schnell er konnte zum Strande; denn er sah gerade ein Schiff vorübersegeln, dem er sich bemerkbar machte, sodass es landete und ihn aufnahm.

Als er den Schiffsleuten sein Abenteuer erzählte, staunten sie sehr und sagten: »Du bist ein Glückspilz, Sindbad; denn du bist keinem anderen in die Hände gefallen, als dem Meergreis; und dieser grausame Geselle hat noch keinen aus seinen Krallen gelassen.«

Nach einiger Zeit landete das Schiff im Hafen einer großen Stadt; Sindbad schloss sich dort einigen Kaufleuten an, die mit Säcken auszogen, Kokosnüsse zu sammeln.

Alsbald gelangten sie in einen großen Wald, der aus sehr hohen, sehr glatten Bäumen bestand, sodass es unmöglich war, ohne Leitern bis in die Kronen der Bäume emporzuklettern.

Als die Männer in den Wald traten, sahen sie eine große Menge wütender Affen, die sich mit erstaunlicher Behändigkeit von Wipfel zu Wipfel schwangen.

Die Kaufleute sammelten Steine und warfen dann nach den Affen, die aber setzten sich in Verteidigung, und weil sie keine Steine hatten, so rissen sie die schweren Nüsse von den Bäumen und schleuderten sie gegen ihre Feinde. Auf diese Weise füllten sich die Säcke der Sammler rasch, und als sie die Nüsse verkauften, lösten sie eine Menge Geld.

Sindbad verwendete das seine auf eine sehr merkwürdige Weise: er dingte sich einige Schwarze, die er zur Perlenfischerei verwendete, bis ein Schiff unter Segel ging, das ihn zur Heimat führte. Die Perlen aber brachten ihm beim Verkauf unermessliche Reichtümer.

Nach Verlauf eines Jahres litt es ihn abermals nicht mehr daheim. Das Schiff, das er im persischen Meerbusen bestieg, hatte eine so unglückliche Fahrt, dass Kapitän und Steuermann den Weg ganz und gar verloren; denn zu damaliger Zeit waren die Schiffe noch nicht mit den Hilfsmitteln von heute ausgerüstet. Eines Tages gebärdete sich der Kapitän wie ein Rasender, warf sich auf das Deck und riss sich den Bart aus; dann schrie er: »Wir befinden uns an der gefährlichsten Stelle des Ozeans; eine reißende Strömung treibt das Schiff, in einer Viertelstunde sind wir alle des Todes!«

Das war eine sehr üble Aussicht; und kaum waren die Worte des Kapitäns verhallt, so trieb das Schiff mit der Schnelligkeit eines Sturmes gegen einen sehr hohen und steilen Berg, an dem es zerschellte. Zwar wurden alle Personen und die meisten Waren gerettet, aber der Schiffshauptmann war untröstlich und schrie: »Grabt euer Grab und lasst uns einander Lebewohl sagen; denn von diesem Ort ist noch kein Mensch lebend gekommen.«

Die Küste war ganz mit den Trümmern gescheiterter Schiffe bedeckt, unermessliche Reichtümer an Gold, Perlen und seltenen Muscheln waren am Strand aufgehäuft. Aber all diese Dinge dienten nur dazu, den Schmerz der Gestrandeten zu vermehren. Der Berg hielt jeden Wind von dieser Stelle ab, sodass niemand auf den Trümmern der Schiffe sich retten konnte; denn die reißende Strömung wütete mit ganzer Kraft. Der Berg selbst war aber so steil, dass kein Mensch an dem überhängenden Gewände emporzuklimmen vermochte.

Wie Leute, die ihren Verstand verloren hatten, lag die Schiffsmannschaft tagelang in den Trümmern umher. Die zuerst starben, wurden von den anderen begraben. Zuletzt war Sindbad allein übriggeblieben, weil er mit seinen Nahrungsmitteln am besten hausgehalten hatte; aber als er den letzten seiner Genossen begrub, blieben ihm nur noch so wenig Lebensmittel, dass auch er sich sein eigenes Grab schaufelte.

Nun mündete nicht weit von jener Stelle ein Fluss ins Meer; der brach aus einem Felsentore von köstlichen Edelsteinen; und wer in das Tor hineinblickte, schaute nichts als gähnende Tiefe und unermessliche Nacht. Und während Sindbad das rätselhafte Felsentor betrachtete, sagte er zu sich: »Dieser Fluss wird dich vielleicht nur auf einem Teile seines Laufes unter der Erde verbergen. Wie, wenn ich mir ein Floß baute und auf seinen Wogen vorwärtsdränge? Vielleicht käme ich dann von diesem Unglücksorte fort und in ein schönes, helles Land!«

Er begann also ungesäumt an seinem Floße zu arbeiten, belud es mit einigen Ballen Rubinen, Smaragden, grauem Ambra und kostbaren Stoffen, die da umherlagen, und setzte es mit zwei Rudern in Bewegung.

Nicht lange, und das Floß fuhr in die Wölbung des Berges hinein. Einige Tage trieb Sindbad in tiefer Nacht, durch die nicht der kargste Lichtstrahl schimmerte. Manchmal war die Wölbung so niedrig, dass er nur im Sitzen rudern konnte. Von den tagelangen Mühen aber war er so müde, dass er endlich in einen tiefen Schlaf sank, und er war so gleichgültig gegen sein Schicksal geworden, dass er nicht einmal daran dachte: die Strömung werde ihn nun wieder zur Stätte seiner Qual zurücktreiben.

Dem war aber nicht so; denn zum Glück entschlief er just an einer Stelle des Stromes, an welcher dieser einen Arm aussandte, dessen Bewegung das Floß sofort aufnahm und vorwärtsdrängte.

Und als er erwachte, befand er sich mitten in einer weiten Landschaft voll herrlicher Bäume; das Floß war am Ufer festgebunden, und ringsumher stand eine Menge Schwarzer, die den Ankömmling neugierig betrachteten, der aus der Tiefe des Berges ihnen zugetrieben worden war.

Die Schwarzen waren sehr freundliche Leute, ließen sich Sindbads Geschichte erzählen und versorgten ihn reichlich mit Speise und Trank. Der König aber gab ihm Geschenke, ließ ein Schiff ausrüsten, und damit erreichte er glücklich die Heimat. So beschwerlich die Reise gewesen war, er hatte sein Besitztum dabei doch wieder dermaßen vermehrt, dass man in allen Ländern die Geschichte von Sindbads des Seefahrers unermesslichen Reichtümern erzählte.

Da ließ ihn eines Tages der König rufen und sagte: »Mein lieber Sindbad! Mein Freund, der König von Serendyb, hat mir ein Schiff mit den herrlichsten Schätzen der Welt geschenkt, und es ist nötig, dass ich mich ihm dankbar dafür bezeige. Du musst mir einen Dienst leisten und dem Könige meine Gegengeschenke überbringen.«

Dieser Befehl traf Sindbad wie ein Donnerschlag; er erzählte in Eile die schrecklichen Mühsale seiner Fahrten, aber der König ließ sich nicht rühren und sagte: »Das sind ja sicherlich sehr merkwürdige Dinge, die du erfahren hast, doch dürfen sie dich nicht abhalten, den Wunsch deines Königs zu erfüllen; denn wenn du ungehorsam wärest, müsste ich dich töten lassen. Du sollst ja nur nach der Insel Serendyb reisen, und es steht bei dir, nach Erledigung meines Auftrages sofort umzukehren.«

Weil Sindbad sah, dass der König auf seinem Willen bestand, erklärte er sich schweren Herzens bereit; denn ihm ahnte Unheil; und nach wenigen Tagen stach sein Schiff in See.

Der König schickte seinem Freunde ein Bett von Goldstoff, der so wertvoll war wie drei Segelschiffe und zwölf arabische Hengste, schickte fünfzig Gewänder aus Atlas, Brokat und Scharlach; hundert andere von feinstem Gewebe aus Kairo; er schickte ein Gefäß aus Achat und eins aus Rubin, beide einen Finger dick und mit einer Öffnung von der Weite eines halben Fußes, er sandte weiße Rosse mit purpurnen Decken – die Herrlichkeit der Schätze lässt sich nicht aufzählen, die das Schiff barg.

Und Sindbad landete auch glücklich im Hafen des Königs von Serendyb, empfing viele reiche Geschenke, und am vierten Tag entließ ihn der König mit hohen Ehren.

Aber es dauerte nicht lange, so wurde das Schiff von Seeräubern überfallen, die jeden von der Mannschaft niedermetzelten, der sich zur Wehr setzte. Diejenigen, die übrigblieben, wurden ihrer schönen Kleider beraubt, in Lumpen gehüllt und von den Räubern nach einer fernen Insel gebracht, wo sie verkauft wurden.

Sindbad wurde von einem sehr reichen Kaufmann erstanden, der ihn sofort in seine Wohnung führte und ihn mit einem Sklavenanzug bekleidete. Dann fragte ihn der Kaufmann, ob er gut mit dem Bogen schießen könnte.

»Dies ist eine meiner Jugendübungen gewesen«, antwortete Sindbad, »und ich glaube, ich habe diese Kunst seitdem nicht verlernt.«

Darauf gab ihm sein Herr Bogen und Pfeile, hieß ihn neben sich auf einen Elefanten steigen, und beide ritten nun in einen großen Wald. Dort befahl er Sindbad: »Steige nun von dem Reittier, nimm Pfeil und Bogen und klettere auf einen dieser sehr hohen Bäume. Es gibt in diesem Walde eine große Menge Elefanten. Davon sollst du mir etliche erlegen, und sobald du einen getroffen hast, benachrichtige mich; denn ich werde noch in dieser Stunde zurückreiten in die Stadt.«

Er gab ihm auch einige Lebensmittel mit und ritt alsbald von dannen, um der Gefahr aus dem Wege zu kommen.

Sindbad blieb den Tag und die folgende Nacht jägerwachsam auf dem Baume sitzen; aber ein Elefant zeigte sich nicht. Als jedoch die Sonne von Neuem stieg, zog eine ganze Herde durch den Wald; Sindbad schoss mehrere Pfeile gegen sie und traf so glücklich, dass eins der Tiere, zu Tode verwundet, zusammenbrach. Die anderen begaben sich auf die Flucht, und der geschickte Bogenschütze hatte Zeit, zu seinem Herrn zu entkommen und ihm die Kunde zu bringen. Der Herr belobte seinen neuen Sklaven sehr, ging mit ihm und einigen seiner Arbeiter in den Wald, und sie begruben den Elefanten an der Stelle, an der er gefallen war. Nach einiger Zeit, in welcher der Leib verwittern sollte, wollte der Kaufmann wiederkommen und die Stoßzähne des erlegten Wildes an sich nehmen; denn er war ein Elfenbeinhändler.

Sindbad musste von da ab Tag und Nacht im Walde zubringen, und es gelang ihm fast täglich, einen Elefanten zu erlegen.

Zwei Monate hatte er diese Jagd ausgeübt, da erschienen eines Tages sehr viele jener mächtigen Tiere, umstellten den Baum, auf dem Sindbad sich verborgen hatte, und begannen ein erderschütterndes Brüllen. Einer der größten aber erfasste den unteren Teil von Sindbads Baum mit dem Rüssel, entwurzelte ihn mit einem Ruck und warf ihn zur Erde.

Aber was der zu Tode erschrockene Mann gefürchtet hatte, geschah nicht; sondern der Elefant packte ihn, hob ihn sich auf den Rücken, setzte sich an die Spitze des Zuges und trug ihn zu einem sehr fernen, von Wald umgebenen Hügel. Dort setzte er ihn auf die Erde und –– das ganze Heer der Elefanten lief, so schnell dies gehen mochte, von dannen.

Zunächst war Sindbad mehr tot als lebendig. Als er aber seiner Sinne wieder mächtig wurde, erkannte er, dass ringsumher die Skelette von mehr als hundert Elefanten in der Sonne bleichten, und an jedem dieser Skelette befanden sich die Stoßzähne von köstlichem Elfenbein.

Sindbad wunderte sich über die Maßen. Hatten ihm die klugen Tiere diesen Platz nicht gezeigt, damit er aufhören solle, die Lebenden zu verfolgen? Es war offenbar die Begräbnisstätte der Elefanten; aber Sindbad fand es doch geraten, dies Knochenfeld so rasch als möglich zu verlassen.

Mit der Nachricht von dem seltsamen Funde kam er am anderen Tage zu seinem Herrn. Der überzeugte sich von der Wahrheit dieser Geschichte und umarmte Sindbad, indem er sprach: »Mein Bruder – du sollst hinfort nicht mehr mein Sklave sein – Gott möge dich mit allem Glücke überhäufen! Jedes Jahr haben die Elefanten mir eine große Menge Sklaven getötet. Und doch haben wir bis jetzt auf keine andere Weise Elfenbein erhalten können, als wenn wir das Leben der Sklaven daranwagten. Nun wird durch dich unsere ganze Stadt reich werden! Glaube nicht, dass ich dir nur die Freiheit schenke – nein, ich will dich mit Gaben der seltensten Art erfreuen und will den König bitten, dass er dich zum Statthalter ernennt.«

»Ich danke für die Ehre«, erwiderte Sindbad höflich; denn er dachte an die Zeit, in der er schon einmal Staatsminister gewesen war, »ich erbitte mir nichts weiter, als die Erlaubnis, heute nach Hause reisen zu dürfen.«

»Das ist sehr schade«, sagte der Kaufmann; »aber damit du siehst, wie lieb ich dich habe, sollst du dir ein Schiff mit Elfenbein beladen; denn ich habe gesehen, dass ich außerdem noch sieben Vorratshäuser voll von jenem Hügel herbeischaffen lassen kann.«

Dieses Geschenk nahm Sindbad mit großem Dank an, schiffte sich alsbald ein und löste aus dem Schatze der Zähne einen kleinen Berg Gold.

Der König belohnte ihn reichlich; aber Sindbad bezeigte hinfort keine Lust mehr zu so gefahrvollen Reisen, sondern lebte in Bagdad als ein kluger und wohltätiger Reicher, geehrt und geliebt von der ganzen Stadt. Und derlei Leute sollen in allen Landen nicht gar viele sein.

1 Gewürznelken <<<