Читать книгу Kilometer 101 - Maxim Ossipow - Страница 8

ОглавлениеEs könnte schlimmer sein

„Arbeit, wie auch Liebe, davon kann man nicht genug kriegen“, sagte Vater Ilja Schmain einmal, der ebenfalls in unserer Stadt lebte (und diente). „Nun los, versuchen wir’s: das Steuer linkisch wenden / Wir um, und mag’s auch knirschen sehr!“

Ein weiteres halbes Jahr ist vergangen, vieles hat sich äußerlich zum Besseren verändert, aber die Verzweiflung überkommt einen zeitweise mit der früheren Wucht: Wenn es nur um die Verpflanzung neuer Organe, ein künstliches Herz oder eine andere Revolution in der Medizin ginge, aber nein, es geht um gewöhnliche Dinge, die mit schrecklicher Mühe und durch Zufall gelingen. „O, Lord, deliver me from the man of excellent intentions and impure heart“, könnten unsere Feinde sagen, wenn sie Eliots „Die hohlen Männer“ gelesen hätten. Ich verstehe: Sie haben auf die Schwätzer mit unreinen Händen und Absichten gehört. Der Tatkräftige ist verdächtig, den mitfühlenden Beobachter kann man entschieden besser verstehen.

Aber der Traum zeigte Wirkung. Durch ihn, nur durch den Traum bekommen wir Apparate und Medikamente und anderes für die Arbeit Notwendige. Die Freundschaft – ein nur in diesem Sinn russisches Phänomen der Intelligenz – funktioniert, und jetzt haben wir fast alles, um zurechtzukommen. Also versuchen wir’s.

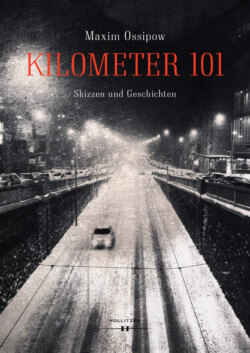

Um zum Leben, nicht zum abstrakten des Volks, sondern zum eigenen Leben vorzudringen, braucht man Raum, in Moskau reicht er nicht aus. „Diese Stadt habe ich drangegeben“, sagt mein Bekannter, ein Künstler. In Moskau hat alles kein menschliches Maß, und es ist auch nicht wie in einer riesigen Kathedrale, im Gegenteil. Wenn man etwas zu tun hat, ist es sehr viel besser, in der Provinz zu leben. Zur Arbeit: zwei Minuten, und wenn man sich beeilen muss, anderthalb. In einer winterlichen Mondnacht ist alles im Umkreis weit zu sehen, und Jahreszeiten gibt es im mittleren Streifen Russlands weit mehr als vier. Die Hauptsache, die das Leben des Provinzlers vergiftet, ist die Ausweglosigkeit. Die Sicht aus dem Fenster bleibt unverändert bis ans Ende deiner Tage, der Platz auf dem Friedhof, wo du liegen wirst, ist bekannt, es gibt keinen Ausweg. Wenn du das Leben in der Großstadt nicht ausprobiert hast, kannst du keinen Trost in dieser Beständigkeit finden. Gut, dass die Beerdigungsprozessionen verschwunden sind, die einen in der Kindheit so erschreckten: Sie trugen den offenen Sarg durch die Stadt, und die Bläser spielten mehr schlecht als recht Chopin.

Der Umzug aus der Provinz nach Moskau ist eine natürliche und richtige Angelegenheit und hat Massencharakter: In unserer Stadt gibt es fast keine Bewohner zwischen zwanzig und vierzig, außer denen, die mitten auf der Straße mit einem Bier stehen. Der Umzug aus Moskau in die Provinz dagegen ist individuell, schwer nachzuahmen, ein Manko, wenn man es mit den Augen eines westlichen Menschen betrachtet, für den ein Marginaler meist ein Loser ist.

Der Blick von außen auf Moskau greift alle möglichen Details heraus: Je näher wir ihm kommen, desto mehr schrumpft der Abstand von der Straße, wo die Männer pinkeln (das ist nicht mehr „der an die wand pisset“ aus dem Alten Testament): warum sich schämen – keiner kennt keinen, alle sind fremd. Aus der Ferne erscheint Moskau wie ein gigantischer Polyp (so verschönern sie Moskau!), mit stellenweise bösartigen Auswüchsen. Bei näherem Hinsehen aber finden sich dort Menschen, die bereit sind, Zeit, Geld und Kräfte zu opfern, um unser Krankenhaus so einzurichten, wie wir es uns gedacht hatten.

Auf alle Knöpfe nacheinander zu drücken, war ein Fehler: Unser ruhiges und stilles Leben wurde schlagartig zerstört, Gottseligkeit und Ehrbarkeit verschwanden. Alles begann mit den Reden eines progressiven Journalisten. „In Russland“, sagt er, „ist alles besser, als es scheint.“ Aha, good to know. Er lächelt, er und ich sind die Elite. Jetzt wird uns der Staat unterstützen. Und die Beamten kamen zu uns in die Stadt gefahren – zu ungebetenen Kontrolluntersuchungen (wie kann sich der Staat anders in Friedenszeiten melden?) und Konsultationen.

Die Obrigkeit hatte aus irgendeinem Grund beschlossen, dass, wenn es etwas nicht im Regionalkrankenhaus gibt, es auch bei uns nicht vorhanden sein kann (Der Minister zu mir: „Ich nehme dich ins Regionalkrankenhaus!“). Die kleinen Chefs, muss man sagen, sind dazu noch sehr ungepflegt, sehen hässlich aus. Was haben diese Jungs in ihrer Kindheit gemacht: Tiere gequält, waren Oberfeldwebel in der Armee? Die Krone der Evolution – eine besondere biologische Spezies, völlig desinteressiert an einem Lebensinhalt. Wort, Blick, Händedruck: alles sinnlos. Die Beamten, besonders die mickerigen, gehen davon aus, dass es kein größeres Glück gäbe, als ihren Platz einzunehmen. In dieser schizophrenen Fantasiewelt wird über nicht existente Dinge gesprochen, die aber durch die Kraft der Gespräche eine dämonische Halbexistenz annehmen. Eins ist jetzt gut – die verfluchte Ideologie ist weg (auf dem Lenindenkmal ist mit Kohle geschrieben: „Mischa, das ist Lenin“, niemand wischt es ab), über meine Gedanken wollen sie nicht bestimmen.

Ein großer Bonze (mittlerweile schon ein ehemaliger, sie werden häufig ausgetauscht) ist redselig. Er spricht von sich in der dritten Person („Der Soundso verspricht Ihnen …“), als wäre Bonze zu sein sein Wesen. Wie anders redet Blok über Hamlet: „Ich sterbe, Prinz, in meiner Heimat …“ – einen Prinzen kann man erstechen, absetzen kann man ihn nicht. Als Gegengewicht zur Rhetorik der Sowjetzeit (Heldentat des einfachen Arbeiters et cetera) redet der Bonze jetzt über das „Volk“ mit Abscheu oder herablassender Verachtung: „Kam da so eine Oma in die Poliklinik …“ Söhnchen, ist das deine Oma? In der Nachbarregion wurde die Chefärztin eines Krankenhauses zur Bewährung verurteilt und entlassen. Eine verrückte Alte kam dauernd zu ihnen ins Krankenhaus gerannt, ging ihnen auf die Nerven und stand ihnen ständig im Weg. Die Chefärztin bat den Chef der Miliz, etwas zu unternehmen: Sie wusste nicht, dass die Alte „nicht herrenlos“ war, wie man heutzutage sagt. Die Milizionäre brachten die Alte in den Wald, wo sie verwilderte Hunde totbissen. Die Milizionäre bekamen sechs bis acht Jahre.

Es gibt allerdings eine Macht, mit der die Obrigkeit bereit ist, zu rechnen, die von ihr ernstgenommen wird: die Banditen. Über sie zu schreiben macht Angst und ist abstoßend. „Banditen sind auch Menschen“, „Banditen haben ihre Gesetze“ – ein Krebsgeschwür hat auch seine Gesetze von Wachstum und Metastasenbildung, es besteht ebenfalls aus lebendigen Zellen. Aber indem es den Wirt tötet, kommt das Geschwür selbst um. Nach der These der Theologen besteht darin auch die ätzende Absicht des Teufels: die Welt und sich selbst zu vernichten.

Solange es mir gelang, nicht direkt mit den Banditen konfrontiert zu werden, hatte die Gewalt in unserer Stadt unsystematischen Charakter: „Bürger A., Geburtsjahr soundso, geboren in der Stadt B., kam in das Haus des Bürgers C., geboren in der Stadt D., und dort auf den Bürger E. treffend, brachte er ihm zwei Schnittwunden mit dem Messer in den Brustkorb bei“, so sieht das der Ermittler der Staatsanwaltschaft. Aber den Handlanger eines Banditen zu finden, ist genauso leicht, wie von einer anständigen Internetseite auf eine unanständige zu geraten: Man braucht nur ein-, zweimal zu klicken.

Banditen zur Lösung aller möglichen Aufgaben zu Hilfe zu holen, ist die größte Versuchung unserer Zeit. Früher spielte diese Rolle die Staatssicherheit, eine ebenso universelle wie alles durchdringende Institution. Hilfe bei ihr zu suchen galt unter anständigen Menschen als unzulässig, die Situation mit den Banditen ist anders. So rät mir eine äußerst liebenswerte ältere Dame, doch einen reichen Mann um Geld zu bitten: „Er ist kein Bandit mehr, vielleicht ist er es einmal gewesen …“ Er hat der Bibliothek hübsche Vorhänge geschenkt, und eine örtliche Berühmtheit liest an seinem Geburtstag Gedichte vor. Die Berühmtheit ist in der Situation: „Spuck den Übeltäter nicht an, küss ihm die Hand“, ihre Zuneigung zu einem Mann der Tat ist aufrichtig. Was heißt: kein Bandit mehr? Er hat einen großen geistigen Weg zurückgelegt, seine Strafe abgesessen, hat bereut? Oder gibt es jetzt einfach keine Notwendigkeit zu töten? „Dafür studieren seine Kinder in Oxford …“ Kinder sind so eine sensible Angelegenheit! Und wie steht es dann damit: „Der du die missetath der Veter heimsuchest auff Kinder und Kinds kinder“? Der Vorrat an Bösem reicht für lange, die Intelligenzler lassen sich zu leicht von der Stärke verzaubern.

Ein paarmal musste ich die „Brüderchen“ mit den toten Augen behandeln.

Ich frage unschuldig: „Woher stammen die Tätowierungen? Was bedeuten sie?“

„Warum willst du das wissen, Doktor?“

Wozu sind sie denn da? Ein Erkennungszeichen (wie statt „bei der Flotte“ „in der Flotte“ zu sagen), damit wir uns schweigend vor ihm verneigen. Mitwisser niederträchtiger Geheimnisse. Im Flugzeug erzählte mir mal mein Sitznachbar, ein Psychiater (der vier Jahre abgesessen hatte): wie man sich im heutigen Gefängnis oder Lager benehmen muss, um es zu überstehen. Das schien mir vor allem langweilig.

Zum Glück besteht unser Provinzleben in etwas ganz anderem. Es gibt viel Einzigartiges, Rührendes. Da fährst du morgens zur Arbeit, es dämmert noch, und überholst einen winzig kleinen Jungen, der sich mit einer Riesentasche zur Schule schleppt. Das ist Filipók, so etwas siehst du sonst nirgends.

Oder, ein Glückstag, etwas Neues (für mich Neues natürlich) ist dir gelungen und gut ausgegangen, und dann noch einmal, und dann befindest du dich im Zentrum ähnlicher Fälle und wirst von allen gebraucht wie Jewgraf Schiwago. Oder ein Patient (besonders, wenn er nicht sehr krank ist) sagt etwas so Lustiges, dass du schon überlegst, wie du es einem Freund erzählen, wie du es niederschreiben kannst, und du möchtest das schnellstens tun. Während der Anamnese eines sehr erfolgreichen und, wie ich denke, unbegabten Regisseurs frage ich: „Rauchen Sie?“ Und er macht eine einladende Geste mit der Hand: „Nein, aber Sie können ruhig rauchen, wenn Sie wollen.“

Es ist eine Freude, eine bestimmte Perfektion zu erreichen, etwas nicht schlechter zu machen als im Westen. Darin liegt das Wesen unseres Berufs: im ärztlichen Verhalten. Gogols Doktor verhält sich übrigens durchaus arztgerecht: er lügt, dass er die Nase wieder anbringen kann (damals log man ununterbrochen, weshalb Tschechow den Arzt auch Byzantiner nennt), und rät dann: „Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser …“ – so behandelte man damals: die Hydropathie war eine fortschrittliche Methode. Heute heißt sich arztgerecht benehmen, etwas gemäß den westlichen medizinischen Lehrbüchern tun, sie schützen den Patienten vor der Genialität des Arztes. Wir sind keine Heiler und Retter wie der Seemann aus dem populären Zeichentrickfilm („Was könnte ich denn mal so an Gutem tun?“). „Leute, seid ihr Arzt, weil euer Vater Arzt ist, oder aus Berufung?“ „Weil wir dafür ausgebildet wurden.“

Übrigens behaupten die Spezialisten, Gogol meine nicht die Nase, sondern ein anderes Körperteil. Ich finde, sie haben unrecht, so sehr bin ich nach der Bekanntschaft mit den russischen Beamten von der buchstäblichen Wahrheit dessen überzeugt, was Gogol über sie geschrieben hat.

Viele Menschen und Begegnungen, jeder steht für sein eigenes Russland.

Hier ein dreißigjähriger Programmierer aus der Nachbarstadt: ordentlich, gepflegte Sprache, er erinnert sich, was wann war, womit man ihn behandelt hat, fester Händedruck. Bittet, ihm Literatur zu seiner Krankheit zu geben – er wird schon klarkommen. Äußerst angenehmer Eindruck: man sieht, er braucht dasselbe, was wir brauchen – Freiheit und Ordnung.

Es gibt natürlich auch Kummer, in gewissem Sinn aber auch tröstlichen – weil er zum Leben gehört. Alexander Pawlowitsch ist gestorben, ein zäher, listiger Siebzigjähriger. Ich habe ihn nicht dazu überreden können, seine Aortenklappe auswechseln zu lassen. Genauer: Ich habe es geschafft, aber zu spät. Weder Angsteinjagen noch freundliche Worte, nichts half. Wenn wir einander auf der Straße begegneten, blinzelte er ein bisschen (Sie haben mir umsonst Angst gemacht, Doktor, ich lebe immer noch), dann, als es doch bergab ging, fuhr er nach China (chinesische Medizin), nach einem Lungenödem willigte er in die Operation ein, doch seine Tochter aus Magadan pöbelte mich verzweifelt an (Wer soll sich um ihn kümmern? Was für Garantien können Sie geben, wenn wir einwilligen?). Und so hat es nicht geklappt.

Ein schwerstkranker Oberst a. D. lebt im Dorf. Er hat einen heftigen Infarkt, begegnet den Ärzten mit begründetem Verdacht, lässt sich aber überreden. Ich untersuche ihn zusammen mit einem Kollegen, und wir tauschen kurze englische Stichworte aus – in der dummen Hoffnung, dass der Patient uns nicht versteht. Als wir ihm dann den Sensor aus dem Mund nehmen, sagt der Oberst auf einmal: „How did you manage to get such a piece of equipment?“

Man brachte auch einmal einen echten Amerikaner (er lebt seit ein paar Jahren in unserer Stadt, ist mit einer Ortsansässigen verheiratet) – bewusstlos, er hatte ein Kühlmittel getrunken. Das tut man nicht zum Vergnügen, sondern, um sich umzubringen. Den Tätowierungen nach zu schließen ein einfacher Mann – und zudem ein Trotzkist. Wie sich später herausstellte, spricht er kein Russisch. Warum wollte er sterben? Hat er sich im Jahrhundert vertan? Wir haben es nicht erfahren – wir behandelten ihn mit Äthylalkohol und schickten ihn zur Dialyse. Wieder ein anderes Russland: In Moskau leben anscheinend siebzigtausend Amerikaner.

Ein Wojuross, sprich: ein wohlhabender junger Russe, der sich langweilte, kam aus Moskau. Kerngesund. „Was machen Sie beruflich?“ – „Ich habe ein Business“ (also Arbeit). Nachzufragen traut man sich nicht.

Es gibt in unserer Stadt auch sehr reiche Menschen, die manchmal ebenfalls plötzlich erkranken. Mit einem kamen wir ins Gespräch (der Verdacht auf einen Infarkt bestätigte sich nicht). Er hat Angst zu sterben, und zwar nicht die adrenalinhaltige Angst, die einen nachts weckt und nach Luft ringen lässt, sondern eine ganz rationale: Es gelingt ihm nicht, will ihm doch partout nicht gelingen, sein Lieblingsspielzeug mitzunehmen. Solche, so glaube ich, lassen sich nach dem Tod einfrieren – der Gipfel der Taktlosigkeit dem Schöpfer gegenüber: Ich kümmere mich selbst um mich. Ich reagierte auch gereizt auf die Frage, ob er mir mit etwas dienen könne, war schon drauf und dran, das klassische „Geh mir aus der Sonne“ zu sagen, bat aber um einen weiteren Apparat. Ein dicker, gieriger Junge mit einer schönen Brille, so einer gibt schwerlich jemandem ein Bonbon ab oder lässt einen mit seinem Fahrrad eine Runde drehen. „Nicht mit Fisch füttern, sondern lehren, Fisch zu fangen“, ist das christlich? Hat der Erlöser gelehrt, wie man Fisch fängt, und ihn nicht zu essen gegeben?

Dagegen gibt es Menschen, die von allen zur hinterletzten Sorte gezählt werden: die tadschikischen Arbeiter. Man vergisst schon, dass wir alle in einem Land gelebt, dass sie und wir in der Schule ein und dasselbe gelernt haben. Mühsam rufst du dir in Erinnerung, dass der Komfort unseres Lebens zu diesem Preis gekauft ist, aber es gelingt dir nicht besonders gut: Sie sind Tadschiken, anders, fremd.

Die Nachbarin hält Vieh und interessiert sich für die Ereignisse in der Welt auf ihre Weise. Sie gießt im Gemüsegarten: „Hätten wir doch so einen Schlauch wie der, mit dem man in Europa die Demonstranten auseinanderjagt.“ Auf den Putsch von 1991 reagierte sie folgendermaßen: „Was für Ereignisse es in unserem Land doch gibt, und der arme Gorbatschow ist krank.“ Ihr tun alle leid: Michail Sergejewitsch ebenso wie jeder kranke Mensch und das Kälbchen oder Ferkel, das sie verkauft: „Borja, Ringelschwänzchen“, murmelt sie vor sich hin und sofort danach: „Wollen Sie nicht das Fleisch haben und Schaschlik machen?“

Die Nachbarin erinnert sich ein bisschen an den Krieg, an die Dreißigerjahre erinnert sich niemand mehr. Vor kurzem habe ich (aus zweiter Hand) erfahren, wie man den Trotzkismus in unserer Stadt ausgerottet hat. Der Vorsitzenden der Kolchose – einer Frau mit einer interessanten Biografie und dem Ruf einer Hexe – schickte man die Order: Fünf Trotzkisten enttarnen. (Nach der lokalen Legende zeichnete sich die Vorsitzende durch seltene Schönheit aus. Im Ersten Weltkrieg wurde sie von ihrem Bräutigam, einem Flieger, also zur damaligen Elite gehörig, verlassen, und zwar zugunsten ihrer Schwester. Um die Schwester ins Grab zu bringen, stellte sie Kerzen auf, schrieb Zettel für ihr Seelenheil – ein altes Volksmittel. Mit Erfolg, die Schwester starb, aber den Bräutigam bekam sie nicht zurück.)

Sie beriet sich mit den Weibern und nannte die Namen von fünf Mitgliedern der Kommunistischen Partei, so viele hatten wir nämlich. Sie wurden in die Nachbarstadt gebracht und erschossen. Sie sollte weitere fünf Namen angeben. Die Weiber nannten Säufer, Faulenzer, Nichtsnutze. Die wurden ebenfalls erschossen. Als der Befehl kam, noch fünf Namen zu nennen, sagte die Vorsitzende, dass es keine Trotzkisten mehr gebe. Daraufhin wurde sie gewarnt, wenn sie nicht fünf benenne, würden sie fünfzehn holen. Sie schrieb die Namen aller Männer der Kolchose auf Zettel (zweihundert Mann) und zog nach dem Losverfahren fünf heraus. Man brachte die Männer weg, und damit war der Kampf gegen den Trotzkismus zu Ende. (So sehen die Opfer unseres Terrors aus: ein Drittel Kommunisten, ein Drittel Nichtsnutze, darunter Ossip Mandelstam, ein Drittel zufällige Personen.)

Mit seinem selbstgemachten Besen aus Birkenzweigen fegt unser Hausmeister am Eingang. Dort stehen meine Freunde und ich – sie sind aus Moskau mit mehreren Autos gekommen. Der Hausmeister strengt sich an, so zu fegen, dass der Staub in unsere Richtung fliegt, wir gehen zur Seite, er hinterher, missbilligend Obszönes brummelnd, fegt er weiter. Als Erstes drehen die Nerven des Hausmeisters durch, er ist betrunken. „Sag mir, du bist hier der Chef“, (ich habe nämlich den weißen Kittel an), „hast du nach dem Krieg die Quadrattaschen essen müssen?“ Das ist alles, was er vorbringen möchte – seine durchaus echten durchgemachten Leiden und den ebenso echten Alkoholismus.

Der verständlichste und wohl angenehmste Typ Patienten, das sind die aus der Intelligenz. Natürlich beansprucht die Unterhaltung mit einem Intellektuellen zwei-, dreimal so viel Zeit wie mit den anderen, natürlich antwortet er auf die Frage „Was arbeiten Sie?“, dass er Mitglied in sechs Künstlerverbänden ist, und wenn man ihn fragt, wann die Atemnot begann, hörst du, dass er am Beginn der Achtzigerjahre auf Einladung des Komponistenverbands Armeniens in das Künstlerhaus in Dilidschan fuhr. Gut, ich war ebenfalls in Dilidschan und erinnere mich noch an seinen Film mit Schuberts „Unvollendeter“, erinnere mich daran, was Mrawinskij über die Interpretation des zweiten Satzes sagt. Nach so einem Gespräch kannst du sicher sein, dass dein Intellektueller die Verordnungen befolgt. Ob er raucht, brauchst du nicht zu fragen – ja, Papirossy „Belomor“.

Was verbindet diese Vielzahl von Russländern, was rettet das Land vor dem Zerfall? In den schlechtesten Augenblicken meinst du: nur die Trägheit. „Ich kam auf den Gedanken, dass das Sowjetsystem paradoxerweise viele Mängel des vorrevolutionären Russlands konserviert hat“, schreibt mir mein Freund aus Boston. Wir wenden uns zurück ins neunzehnte Jahrhundert, sogar orthografisch: gebt uns das harte Zeichen (Ъ) zurück, dann wird uns keiner mehr ein X für ein U vormachen. Unser Platz in der Völkerfamilie ist der eines Schülers, der sitzen bleiben wird. Er hockt noch mit seinen Kameraden in der alten Klasse bis zum Sommer, aber Anforderungen kann man an ihn keine mehr stellen. Diskussionswürdig oder, falls notwendig, abzulehnen, sind die anderen, nicht wir. Sitzt da so ein Lümmel, der Längste der Klasse, in der Bank, was und woran denkt er? – Null Antwort. Ein Traum ohne Bedeutung – so ein Gefühl hat man manchmal angesichts unserer Geschichte. Kein Vektor, keine Linie. Die Sprache? Nun ja, doch, durch die starke Senkung der Latte wird sie immer mehr die Sprache windiger Gesellen, parasitärer Projekte. Und so lesen wir schon in der kostenlosen Zeitung, aus der die Bewohner unserer Stadt von allem in der Welt erfahren (eine Buchhandlung gibt es nicht), dass „Natalja Gontscharowa Alexander Puschkins Frau war“. Wie soll man erklären, dass das nicht geht, dass der respektlose Name „Alexander Puschkin“ (ohne Nennung des Vatersnamens Sergejewitsch) nur für einen Dampfer taugt.

Es steht geschrieben: „Wollestu die vmbringen / vnd dem Ort nicht vergeben vmb funffzig Gerechter willen / die drinnen weren?“ Die Gerechten lassen wir in Ruhe, ob einfach gute Menschen reichen? Oder „liebeten“ wir wirklich „die Finsternis mehr denn das Liecht“? „Russland geht zugrunde“, sagte Vater Ilja, als er in der Ortskirche predigte. „Der Mann trinkt und schlägt zu, der Sohn trinkt und schlägt zu, der Enkel trinkt und schlägt zu“, so der Gegenstand der Beichten der armen Frauen der Gemeinde. Wäre es nicht eine gute nationale Idee, dem eigenen Alkoholismus den Kampf anzusagen? Zu wenig Kindliches, Kreatives, Echtes, wenn auch Ungereimtes, dafür viel zu viel sogenanntes Männliches, Reifes, fast immer Überreifes. Schwere Luft, sie haben zu viel getrunken und geraucht, schlimme Unendlichkeit, das Treffen macht schon keine Freude mehr, man hätte längst auseinandergehen müssen, doch die bis zum Gürtel nackten Männer sitzen da, essen kaltes Huhn, das einem menschlichen Handgelenk ähnelt – so sehen unsere Gelage oft aus.

Und morgens klopft ihm die Frau oder Tochter oder beispielsweise die Krankenschwester auf die Schulter: „Du bist heute gut drauf.“ Diesmal hat er es geschafft und ist nicht der Sucht erlegen. Der Alkohol, das ist unser Schlachtfeld. Liebe, Hass, Verlangen, Abstoßung – alles zusammen. Versuch des Zusammenlebens. Der Alkoholismus ist nicht pittoresk, nicht asketisch wie bei Wenja Jerofejew, nicht wie vor kurzem in der Moskauer U-Bahn: „Spenden Sie zehn Rubel für die Entwicklung des vaterländischen Alkoholismus!“ Im Krankenhaus gibt es keine traditionellen Ablenkungen für Männer: weder Fußball im Fernsehen noch Domino, das zieht nicht mehr. Der Alkohol ist allgegenwärtig, spielt eine Rolle im Schicksal fast jeder Familie. Wir geben die Macht des Alkoholismus über uns zu, und wir geben sie nicht zu. Die Haupttugend ist wie bei den alten Griechen nicht Heiligkeit, sondern Maßhalten, so einer „versteht zu trinken“. Wenn er nicht aufhören kann, ist das ein Sieg für ihn, für den Alkoholismus.

Der Trinkanfall beginnt so: Man betrinkt sich bis zur Gefühllosigkeit, ist bewusstlos (ja, ist bewusstlos, nicht dass man einschliefe, um aufzuwachen und zu bereuen), zwei, drei, vier Stunden danach kommt man zu sich, immer noch betrunken, sucht etwas zu trinken, findet es immer, trinkt erneut, so viel man kann (so viel, wie da ist), wird wieder bewusstlos und so weiter, bis ein gewaltsames Ereignis von außen den Zyklus unterbricht (die Miliz sammelt einen auf, man wird zu Hause eingesperrt), oder es wird einem so schlecht, dass man nicht nur nicht trinken, sondern die Hand nicht mehr heben kann. Dann wird man ins Krankenhaus gebracht und gefesselt, damit man, wenn man ins Delirium tremens fällt, nicht aus dem Fenster springt.

Aber das Unglück ist nicht nur das anfallsweise Trinken, nicht die Schädlichkeit für die Gesundheit, nicht die Tatsache, dass ein Teil des Lebens ausgeschaltet, verloren ist. Das Unglück ist die Unaufhörlichkeit des Dialogs mit dem Alkohol, das ganze Leben geht für ihn drauf. Das ist wie der Dialog mit der eigenen Müdigkeit, Schlaffheit, Faulheit, Verzagtheit, nur dass es da keinen Sieg geben kann, sondern bestenfalls: Es blieb im Rahmen. Aber „die Menschen liebeten die Finsternis mehr denn das Liecht“ … Ein Dialog mit dem Abgrund, der immer größer und größer wird. Dieser Abgrund verschlingt die Arbeit, die Liebe, alle Bindungen der Welt. Das Leben verschwindet wie hinter Watte. Der Streit wird nicht gegen das Jahrhundert, die Menschen, das Leben geführt – sondern gegen den Tod, den Abgrund, gegen ihn, den Alkohol. Und vielleicht sollte man von den Traditionen der großen russischen Literatur abweichen und nicht in jedem die Tiefe Dostojewskijs suchen (wenn man gräbt, offenbart sich da wer weiß was …), sondern einfach medizinisch konstatieren: Der ist ein Alkoholiker, ein Verwahrloster, ein Dummkopf?

Woran denken meine Patienten? Das ist mir ein Rätsel. Das ist keine Frage der Bildung. Da sitzt einer vor mir, lauscht und lauscht, ich rede wie gewohnt erregt über die Notwendigkeit, abzunehmen, sich zu bewegen, die Tabletten einzunehmen, selbst dann, wenn es ihm besser geht, will derjenige nur eins: dass ich schweige und ihn nach Hause lasse. Manchmal sagt er zerstreut etwas über den Status des Schwerbehinderten, bittet um eine Bescheinigung. Ich antworte: „Wem wollen Sie sie denn zeigen, dem Apostel Petrus?“ Er lächelt, selbst wenn er nichts verstanden hat. Was geht in seinem Kopf vor? Wahrscheinlich dasselbe wie in meinem, wenn ich bei irgendwelchen Elektrizitätsgesellschaften sitze und man mich rügt, weil ich nicht bezahlt habe: Ich verstehe nichts von den Tarifen und Strafen und warum man bis zum Fünfundzwanzigsten des Monats zahlen muss und will nur schnellstens meine Freiheit. Im einen Fall geht es um Elektrizität, im anderen um das Leben, aber zu verstehen ist der Mann. Ich habe noch nie eine so interessante Arbeit gehabt.

So hat das begonnen: Vor zweieinhalb Jahren näherte ich mich an einem späten grauen Aprilmorgen der Stadt N. Ich hatte ein Köfferchen mit einem Herzultraschallgerät und einer Menge medizinischer Kleinigkeiten. Dutzende, Hunderte Male war ich über diese Straße gefahren, aber einen solchen Triumph hatte ich noch nie empfunden. Die traurige Schönheit des frühen Frühlings, die armen Holz- und reichen Ziegelsteinhäuser, sogar die kaputte rutschige Straße, alles erfreute mich. Ich wollte rufen: „Bürger, öffnet eure Herzen!“ Eine grundlegende Freude an der ärztlichen Tätigkeit hatte ich vorher nicht gekannt, denn sie hatte immer noch ein anderes Ziel gehabt: zu lernen, dem Professor zu gefallen, die Dissertation zu verteidigen, Material für das Buch zu sammeln.

Meine neuen Mitarbeiter nahmen mich freundlich auf. Ich erhielt ein Sprechzimmer, bescheiden, aber für mich allein. Man gab mir eine Liege, zwei Stühle und einen Tisch mit einem Bein. Die anderen Beine waren abgegangen, dieses aber war festgewachsen, so dass ich beim Schlosser eine Axt ausleihen musste, um es zu amputieren. Die zerfetzten Wände überdeckte ich mit einem Vorrat von Spickzetteln mit der Dosis der Medikamente und ihren Preisen, über das größte Loch klebte ich eine politische Weltkarte. Die Krankenschwester fragte schüchtern, ob eine Karte des Kreises nicht nützlicher sei (sie hatte natürlich recht), ich antwortete hochnäsig, ich hätte eine Karte mit den Sternen gesucht, denn dahin reichten meine Bestrebungen, aber nicht gefunden.

Als Erstes werden den Konsultanten gesellschaftlich bedeutende Menschen vorgestellt, die nicht unbedingt krank sind, und noch davor – Querulanten. Meine erste Patientin war die siebzigjährige Anna Grigorjewna, sie hatte sich bei Putin über die schlechte medizinische Behandlung, über Armut und Einsamkeit beschwert und einen Brief an den Kreml geschrieben. Die Administration des Präsidenten schickte ein Fax an das Krankenhaus: Klären! Anna Grigorjewna sei nicht ganz bei Trost – da hatte sie den Richtigen gefunden, um sich zu beschweren. Ich erklärte ihr in so ruhigem Ton, wie ich konnte, Wladimir Wladimirowitsch habe mich geschickt, und wies sie an, sich auszuziehen. Die Alte war wirklich krank und medizinisch unversorgt, aber nicht verrückt, sondern nur bekümmert. Um die Seelen unserer Patienten müssen wir uns nur bei denen sorgen, die zu wenig Serotonin haben. „Wie viel Geld können Sie für Medikamente aufbringen?“, fragte ich Anna Grigorjewna. Es stellt sich heraus, im Moment gar keins, sie hatte sich mit Grieß eingedeckt, die Pension kam erst in zehn Tagen. „Wieso Depression? Das ist einfach Traurigkeit“, pflegte unser Psychiatrielehrer am Institut zu sagen. Ich sah die Preise der von mir verschriebenen Medikamente durch und erklärte: „Wladimir Wladimirowitsch hat mich gebeten, Ihnen hundertfünfzig Rubel zu überreichen.“

Dann arbeitete ich den ganzen Tag, und abends kamen die Chirurgen zu mir: „Bist du von allen guten Geistern verlassen, so zu schuften! Selbst die tadschikischen Gastarbeiter arbeiten hier nicht so.“ Und wir machten uns auf den Weg, um meinen ersten Arbeitstag zu feiern. „Jetzt erkundigen wir uns erst mal, ob die regionale Verkehrspolizei heute Dienst hat“, sagten die Chirurgen und riefen irgendwo an. „Sie können ruhig losfahren, meine Herrn Doktoren“, versicherte man uns vom anderen Ende der Leitung. Ich bat, mir die Geheimnummer mitzuteilen. „Merk dir“, antworteten die Chirurgen, „911.“

Ich half Patienten nicht ein weiteres Mal mit Geld aus, aber Anna Grigorjewna kam ein Jahr später zu mir – sich verabschieden, ihr Bruder nahm sie nach Simferopol zu sich, und sie gab mir die hundertfünfzig Rubel zurück.

„Rauscht, ihr Frühlingseichenwälder, / Flieder, blüh! und sprieße, Gras! / Schuld hat keiner, recht hat jeder / Diesen segensreichen Tag!“ – so die Emotion à la Igor Sewerjanin an meinem ersten Arbeitstag. Ich glaube, sie erhellt auch jetzt meine Existenz.

Natürlich gab es seit dieser Zeit viel Schweres und Dunkles, du wachst um fünf auf, liegst schlaflos, wahrscheinlich weil bei dir selbst das Serotonin zu Ende ist (um sich freuen zu können, muss man lebendig sein), und da kommt – höchst gelegen – ein Anruf aus dem Krankenhaus – losfahren! Kälte, Nebel, in zehn Minuten läufst du schon ins Sprechzimmer, steckst die Gabel in die Steckdose, alles dröhnt, ziehst den Kittel an, siehst in das Leinwand-Dunkel vor dem Fenster und sagst dir: 1) besser wird es nicht werden, 2) das ist eben das Glück.

September 2007