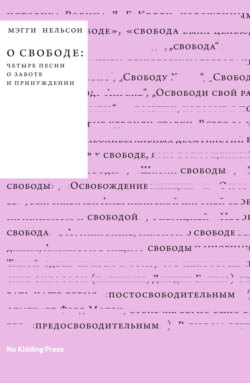

Читать книгу О свободе: четыре песни о заботе и принуждении - Мэгги Нельсон - Страница 3

Введение

ОглавлениеОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ —

КРИЗИС СВОБОДЫ —

УЗЕЛ —

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ —

Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ —

ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – КРИЗИС СВОБОДЫ – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

Я давно хотела написать книгу о свободе. Я хотела написать ее по крайней мере с тех пор, как эта тема неожиданным подтекстом проявилась в моей книге об искусстве и жестокости. Изначально я думала написать о жестокости, но, к моему удивлению, свобода сквозь щели, свет и воздух пробивалась в душную камеру жестокости. Измученная жестокостью, я взялась за свободу. Я начала с эссе Ханны Арендт «Что такое свобода?», и стопки материалов стали постепенно расти.

Вскоре я отвлеклась и написала книгу о заботе. Некоторые решили, что книга о заботе и была книгой о свободе. Это было приятно, потому что и мне тогда так казалось. Некоторое время я думала, что, может быть, книга о свободе больше не нужна ни мне, ни кому-либо другому. Можно ли вообще придумать более истощенное, размытое и убийственное слово? «Раньше для меня была важна свобода, но сейчас меня больше волнует любовь», – сказал один мой друг[1]. «Свобода кажется каким-то испорченным и пустым кодовым обозначением войны, коммерческого экспорта, чего-то, что может „дать“ или „забрать“ патриарх», – написала другая[2]. «Это слово белых[3]», – сказал третий.

Часто я соглашалась: почему бы не взяться за что-то менее противоречивое и заведомо своевременное и стоящее, например, за обязательства, взаимопомощь, сосуществование, стойкость или за то, что Маноло Каллахан назвал «непокорной праздностью»?[4] Почему бы не признать, что далекая путеводная звезда свободы, наконец, угасает и нескончаемая одержимость ею порой отражает влечение к смерти? «Твоя свобода убивает меня!» – гласят плакаты протестующих в разгар пандемии; «Ваше здоровье не важнее моей свободы!» – кричат в ответ люди без масок[5].

Однако, я так и не смогла оставить эту тему.

Отчасти проблема заключается в самом слове, значение которого вовсе не самоочевидно или универсально[6]. Фактически, оно больше похоже на слово «Бог», в том смысле, что, когда мы его употребляем, мы никогда не можем быть уверены, что именно мы имеем в виду, и говорим ли мы об одном и том же. (Говорим ли мы о негативной свободе? Позитивной свободе? Анархистской свободе? Марксистской? Аболиционистской? Либертарианской? Свободе белых поселенцев? Или о деколонизирующей свободе? Неолиберальной? Или свободе сапатистов? О духовной свободе? И так далее.) Всё это привело меня к знаменитому высказыванию Людвига Витгенштейна: «Значение слова есть его употребление». Я вспомнила об этой формуле, когда увидела на территории университетского кампуса баннер с надписью «Остановитесь здесь, если хотите поговорить о свободе». «Эй, а я хочу!» – подумала я. Поэтому я остановилась и спросила белого молодого человека, вероятно, студента, о каком типе свободы он хочет поговорить. Он окинул меня взглядом с головы до ног, а затем медленно, немного угрожающе, немного неуверенно произнес: «Ну, как обычно, о старой доброй свободе». И тут я заметила, что он продавал значки, разделенные на три группы: спасение нерожденных, оскорбление либералов и право на оружие.

Как демонстрирует работа Витгенштейна, тот факт, что значение слова есть его употребление, не должен нас сковывать или огорчать. Наоборот, он может спровоцировать наш интерес к тому, в какую «языковую игру» мы играем. Именно такого подхода я придерживаюсь на этих страницах, где «свобода» превращается в многоразовый билет на поезд, проверенный и отмеченный на множестве станций многими контролерами на разных транспортных средствах, куда бы он ни попал. (Я позаимствовала эту метафору у Уэйна Кестенбаума, который однажды использовал ее, чтобы описать «способ преобразования слова или набора слов» в работах Гертруды Стайн. «Что обозначает это слово – не ваше дело», – пишет Кестенбаум, «но, несомненно, ваше дело, куда это слово может вас завести».) К каким бы заблуждениям ни приводили разговоры о свободе, они, по сути, не отличаются от недоразумений, с которыми мы рискуем столкнуться, когда говорим между собой на другие темы. А разговаривать между собой мы должны, даже или особенно если мы, как сказал Джордж Оппен, «больше не уверены в словах».

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – кризис свободы – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

Оглядываясь назад, я понимаю: у моего решения работать именно с этим термином есть две причины. Первая связана с моим давним разочарованием в том, что это слово захвачено правыми (как доказывает молодой человек с баннером и значками). Эта оккупация продолжается веками: девиз «Свобода для нас, порабощение для вас» актуален с момента основания североамериканской нации. Но после 1960-х годов (в это время, по воспоминаниям историка Робина Д. Г. Келли, изложенным в книге «Мечты о свободе», «свобода была целью, которой пытались достичь наши люди, „свобода“ была глаголом, действием, желанием, безусловным требованием. „Свободу Анжеле Дэвис“, „Свободу Хьюи“, „Свободу Южной Африке“, „Свободу Анголе“, „Освободи свой разум“, „Освободи нашу землю“ – лозунги, которые я помню лучше всего») правые удвоили ставки. Всего за несколько безжалостных неолиберальных десятилетий воодушевляющий призыв к свободе, ярко воплощенный в кампаниях «Лето свободы», «Школа свободы», «Всадники свободы», «Освобождение женщин» и «Освобождение геев», был захвачен Американской партией свободы, «Капитализмом и свободой», операцией «Несокрушимая свобода» в Афганистане, законом о свободе вероисповедания, Альянсом в защиту свободы[7] и многими другими. Такой сдвиг привел к тому, что некоторые политические философы (например, Джудит Батлер) стали называть наше время «постосвободительным» (хотя, как отмечает Фред Мотен, столь же верно было бы назвать его «предосвободительным»)[8]. В любом случае споры о том, в какой временно́й точке мы находимся в отношении свободы, могут быть симптомом того, что Венди Браун назвала развивающимся «кризисом свободы», в котором «особые антидемократические силы нашего времени» (которые могут процветать даже в так называемых демократиях) породили субъектов, «дезориентированных относительно ценности свободы» (сюда входят и те, кто «работает под знаменем „прогрессивной политики“»), и позволили «языку сопротивления [занять землю], которую покинули расширяющиеся практики свободы»[9]. Перед лицом такого кризиса продолжать использовать именно этот термин – значит не признавать этот обмен, испытывать на прочность оставшиеся и опустошенные возможности, отстаивать свои позиции.

Вторая причина, которая усложняет первую, состоит в том, что у меня уже давно есть претензии к освободительной риторике прошлых эпох, особенно к той, что рассматривает освобождение как разовое событие или как серию событий. Ностальгия по прошлым представлениям об освобождении, во многом связанным с мифологией откровения, мятежа, революционного мачизма и телеологического прогресса, часто кажется мне в лучшем случае бесполезной перед лицом определенных вызовов настоящего, таких как, например, глобальное потепление. «Мечты о свободе», где достижение последней неизменно изображается как день расплаты (например, «день, когда все дети Божьи… смогут взяться за руки и петь словами старых негритянских песнопений: „Наконец-то свободны, наконец-то свободны, Великий Бог Всемогущий, наконец-то мы свободны“» по версии Мартина Лютера Кинга-младшего), могут иметь решающее значение и помочь нам представить будущее, которое мы ищем. Но они также могут заставить нас воспринимать свободу как достижение будущего, а не как нескончаемую практику в настоящем, нечто, происходящее прямо сейчас. Если уступить свободу ядовитым силам – прискорбная ошибка, такая же ошибка – яростно цепляться за механические, затхлые представления о свободе.

Именно по этой причине проводимое Мишелем Фуко различие между освобождением (воспринимаемым как мгновенный акт) и практиками свободы (воспринимаемыми как непрерывное действие) стало для меня ключом к разгадке. Он пишет: «Освобождение открывает целое поле для новых отношений власти, и речь идет о том, чтобы контролировать их всеми практиками свободы». Мне очень нравится это заявление; я бы даже сказала, что это основополагающий принцип этой книги. Несомненно, некоторым это покажется чудовищным занудством. («Властные отношения? Контроль? Разве не весь смысл в том, чтобы отказаться от всего этого?». Возможно, но будьте осторожны со своими желаниями.) Венди Браун разделяет эту точку зрения, когда говорит, что свобода самоуправления «требует изобретательного и осторожного использования власти, а не восстания против авторитета – трезвого, утомительного и в отсутствие родителей». Мне кажется, она права, даже если «трезвое, утомительное и в отсутствие родителей» – довольно суровый лозунг, особенно для тех, кто уже чувствует себя измотанным и лишенным заботы. Но мне такой подход кажется более вдохновляющим и реалистичным, чем, как сказал французский экономист Фредерик Лордон, ожидание «заключительной „грандиозной ночи“ освобождения», «апокалиптического противостояния, за которым последует внезапное и чудесное пришествие совершенно иного типа людей и совершенно иных социальных отношений».

Лордон утверждает, что отказ от наших надежд на эту грандиозную ночь может быть «самым верным способом спасти идею освобождения»; я склонна согласиться. Моменты освобождения, такие как мгновения революционного разрыва или личные «пиковые переживания», очень важны, потому что напоминают нам, что условия, которые когда-то казались устойчивыми, таковыми не являются и создают пространство для изменения курса, ослабления господства, новых начинаний. Однако, практики свободы, то есть следующее утро и утро после него – это то, что занимает большую часть нашей жизни, если нам повезло. Эта книга об этом бесконечном эксперименте.

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – КРИЗИС СВОБОДЫ – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

«Неважно, какие убеждения вы отстаиваете, вы обязаны продавать их на языке свободы», – сказал однажды Дик Арми, техасский член Палаты представителей США, основатель FreedomWorks[10]. Что бы я ни думала о Дике Арми, я начала этот проект, предполагая, что в Соединенных Штатах его афоризму суждено оставаться непоколебимым. Однако, осенью 2016 года, когда я начала писать, изречение Арми, казалось, спешно теряло силу. После долгих лет «свободных чипсов»[11], лозунга «Свобода не бывает бесплатной» и Фракции свободы[12], риторика свободы вдруг отступила, и ее место занял протоавторитаризм. В преддверии выборов я потратила унизительно много времени, наблюдая, как онлайн-сторонники Трампа придумывают новые способы выражения нежных чувств к деспоту, такие как «Патриарх», «Король», «Папик», «Крестный отец», «Всеотец» или мое любимое – «Бог-Император Трамп». И я говорю не только о пользовательницах имиджборда 8chan. Национальный комитет Республиканской партии сразу после выборов опубликовал рождественский твит, провозглашая «хорошие новости о новом Короле» – намек на всё то, что произошло позже. С тех пор многие облака тегов подтверждали: «свободу» едва ли можно обнаружить в трампо-говоре, если не считать циничного призыва к «свободе слова» (который, скорее, стал примером троллинга), или в трамповской мрачной итерации свободы-как-безнаказанности («если ты звезда, ты можешь делать всё, что захочешь»[13]). Даже попытка администрации в 2019 году назвать природный газ «газом свободы» выглядела, скорее, как намеренный непристойный фарс, чем серьезный идеологический брендинг.

В течение следующих нескольких лет киоски в аэропортах пестрели такими заголовками: «Как умирают демократии», «Тревога: фашизм», «О тирании», «Выжившая автократия» и «Дорога к несвободе». Предостережение Венди Браун об «экзистенциальном исчезновении свободы из мира» снова казалось убедительным, как и ее беспокойство о том, что многолетний приоритет рыночных, а не демократических свобод может привести к добровольному отказу от свободы самоуправления и даже развить вкус к несвободе и страсть к подчинению. Такие опасения не раз напоминали мне наблюдение Джеймса Болдуина из его книги «В следующий раз – пожар»: «Я встречал очень мало людей, которые на самом деле хотели быть свободными. И большинство из них не были американцами. Со свободой справиться нелегко».

В такой обстановке заманчиво написать книгу, цель которой – «переориентировать нас в отношении самоценности свободы» или побудить себя и других пополнить ряды тех немногих людей Болдуина, кто искренне желает быть свободным. Подобные назидания обычно начинаются с убедительного аргумента о том, что есть свобода или чем она должна быть, как, например, в книге социологини Эйвери Ф. Гордон «Архивы боярышника: письма с утопических полей». В этом сборнике, который как заявлено на обложке, предлагает «убежище» для «политического сознания беглых рабов, дезертиров, борцов за отмену тюремной системы, простых граждан и других радикалов», Гордон (перефразируя Тони Кэйд Бамбару) утверждает: «Свобода… это не конец истории или неуловимая, недостижимая цель. Это не улучшенное национальное государство, даже замаскированное под кооператив. Это не идеальный набор правил, существующий отдельно от людей, которые их установили или живут в соответствии с ними. И это точно не право владеть экономическим, социальным, политическим или культурным капиталом ради господства над другими и торговли своим счастьем на монопольном рынке. Свобода – это процесс, в ходе которого вы развиваете привычку быть недоступным для рабства».

Меня очень трогают и поддерживают такие назидания[14], но все-таки это не в моем стиле. Следующие страницы не выявляют кризис свободы и не предлагают способ борьбы с ним (или с нами), как и не рассматривают политическую свободу как самоцель. Вместо этого они обращаются к ощутимым сложностям стремления к свободе в четырех различных сферах: секс, искусство, наркотики и климат, в которых сосуществование свободы, заботы и ограничения кажется мне особенно противоречивым и опасным. В каждой сфере я обращаю внимание на способы взаимодействия между свободой и так называемой несвободой, которые порождают неоднородный опыт принуждения, дисциплины, возможности и покорности.

Поскольку мы – зачастую оправданно – склонны связывать несвободу с гнетущими обстоятельствами, над изменением которых мы можем и должны работать, мы инстинктивно рассматриваем узел свободы и несвободы как источник коварства и боли. Чтобы разоблачить господство, что выдает себя за освобождение, нам придется распутать нити этого узла и освободить эмансипаторное от угнетающего. Это особенно актуально, когда речь идет о взаимосвязи рабства и свободы в западной истории и философии – направлений, в которых эти явления развивались рука об руку и наделяли друг друга значением; направлений, в которых белые люди веками искусно использовали дискурс свободы, отказывая в нем другим[15]. Такой подход логичен и в том случае, если наша цель – разоблачить экономические идеологии, которые приравнивают свободу к готовности стать рабом капитала[16].

Но если мы позволим себе отойти (хотя бы на время) от исключительной задачи разоблачить и осудить любое господство, то мы обнаружим, что в узле свободы и несвободы можно найти нечто большее, чем набросок прошлых и нынешних режимов жестокости. Ибо именно тут независимость и самозабвение, субъективность и подчинение, автономия и зависимость, восстановление и потребность, долг и отказ, сверхъестественное и материальное сливаются порой в экстазе, а порой – с разрушительными последствиями. Именно здесь мы избавляемся от иллюзии того, что все «я» жаждут только – или по большей части – последовательности, четкости, самоконтроля, свободной воли, власти или даже выживания. Такая дестабилизация может показаться модной, но она также может вызывать беспокойство, депрессию и приводить к разрушению. Но и это тоже часть стремления к свободе. Если мы попробуем по-настоящему разобраться в вопросе, то, быть может, мифы и лозунги о свободе будут иметь над нами меньше власти, ее парадоксы – меньше озадачивать и подавлять нас, а мы сами станем с большей легкостью преодолевать предлагаемые ею испытания.

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – КРИЗИС СВОБОДЫ – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

В «Истории об американской свободе» историк Эрик Фонер описывает, как американская концепция свободы долгое время была выстроена на бинарных оппозициях; поскольку рабство и его последствия имеют решающее значение, основным из таких противопоставлений на протяжении вот уже 400 лет остается разделение между черными и белыми представлениями о свободе[17]. Та-Нехиси Коутс в своем эссе 2018 года о музыканте Канье Уэсте излагает этот двоичный код в суровых терминах, описывая «белую свободу» так:

Свобода без последствий, свобода без критики, свобода быть гордым и невежественным; свобода в любой момент наживаться на людях и сразу отказываться от них; свобода «оставаться на месте»[18], свобода без ответственности, без трезвой памяти; Монтичелло без рабства, свобода Конфедерации, свобода Джона К. Кэлхуна, а не свобода Гарриет Табмен, которая призывает вас рисковать собой; не свобода Ната Тернера[19], который призывает вас отдавать еще больше, но свобода завоевателя, свобода сильных, построенная на неприязни или безразличии к слабым, свобода изнасилования, свобода хватать за киску и «я в любом случае тебя трахну, сука»; свобода нефти и невидимых войн, свобода окраин, очерченных красной линией, белая свобода Калабасаса.

Всё это Коутс противопоставляет «черной свободе», которую он описывает как свободу, выстроенную на «мы» вместо «я», как «опыт истории, традиций и борьбы, воспринимаемой не как бремя, а как якорь в хаотическом мире», который способен «вернуть людей к взаимосвязи… вернуть людей Домой».

Эта книга принимает как данность то, что всё наше существование, в том числе наша свобода и несвобода, опирается на «мы», а не на «я», что мы зависим друг от друга и от сил нечеловеческого происхождения, находящихся за пределами нашего понимания или контроля. И не важно, поддерживает ли человек идею о том, что «никто не свободен, пока все не свободны» (в стиле Фанни Лу Хеймер), или какой-то вариант стратегии «держись от меня подальше», пусть она и предполагает отказ от участия в общем процессе. Но книга в то же время признает, что даже самое страстное утверждение нашей взаимозависимости или переплетения предлагает лишь описание обстоятельств; оно не указывает, как мы должны в них жить. Вопрос не в том, связаны мы или нет, а в том, как мы договариваемся, страдаем и танцуем в этом сплетении.

Несмотря на полезное и педантичное разделение терминов, в конце эссе Коутса становится ясно (думаю, самому Коутсу тоже), что для свободы, которая уходит корнями в «мы», а не в «я», характерен определенный набор сложностей, сложностей, которым и посвящена эта книга. Размышляя, например, о смерти Майкла Джексона, Коутс пишет: «Зачастую легче выбрать путь самоуничтожения, если вовремя не побеспокоился о том, кого берешь с собой в дорогу, умереть пьяным на улице, если считаешь, что поражение потерпел ты сам, а не твоя семья, друзья или сообщество». Возрастающее осознание нашей переплетенности может придавать сил, и вместе с тем – сбивать с толку и причинять боль; как только мы поймем, что наше благополучие связано с поведением других, желание возражать, контролировать и изменять может оказаться столь же напрасным, сколь и сильным. Всеобъемлющее и острое осознание того, как потребности, желания или порывы одних могут вступать в конфликт с потребностями, желаниями и порывами других и даже причинять им боль, в том числе и тем, кого вы любите больше всего на свете, – не обязательно ведет к ловушке. Как мы увидим, состояние зависимости доказывает это предельно точно. Но зависимость – не единственное, в чем проявляется это затруднительное положение.

Не все люди могут найти убежище там, где оно якобы находится; некоторые отказываются от якорей ради полета; другие инстинктивно отвергают чужие нравоучения; третьи ищут или вынуждены искать утешение и поддержку в кочевничестве, вселенском бродяжничестве, непредсказуемых и неуклюжих способах идентификации, в неразборчивых актах неповиновения, в бездомности и изгнании, а не в месте, называемом Домом. В «О свободе» особое внимание уделено именно таким фигурам и странствиям, потому что я не верю, что они всегда свидетельствуют о принятии токсичных идеологий. Если взглянуть под другим углом, можно увидеть в них дополнительное выражение нашей переплетенности на элементарном уровне, а не признаки неразрешимого отчуждения (в терминах Дениз Феррейра да Силва из ее эссе «Об отличиях без разделений»). Как создать сообщество, которое не стремится к искоренению этих фигур и странствий и машинально не противопоставляет долг свободе – вот на какие вопросы призвана в глубине своей ответить эта книга.

Противопоставление свободы и долга усугубляет по крайней мере две существенные проблемы. Первая носит структурный характер. В «Состояниях травмы» Венди Браун пишет: «Свобода, концептуальный и фактический антипод которой – обремененность, в случае необходимости не сможет существовать без последней; существование свободных существ, которых мы определяем как не обремененных, зависит от обремененных существ, которые обременены прежде всего свободой первых». Вторая проблема носит аффективный характер, поскольку призыв к выполнению обязательств, к чувству долга и заботе может быстро превратиться в угнетающее морализаторство, полагающееся в большей степени на стыд, уступки или этическое превосходство над другими, чем на понимание или принятие. (Вспомните гневный лозунг «Я не знаю, как вам объяснить, что вы должны заботиться о других людях», который во время COVID-19 стал появляться на футболках и граффити: хоть я и проговариваю про себя этот лозунг по десять раз на дню в разных вариантах, я понимаю, что убежденность, будто «вы» нуждаетесь в моем объяснении скорее всего препятствует изменениям, к которым я стремлюсь). В интервью в конце книги «Недосообщества» Стефано Харни говорит о подобном нравственном высокомерии и пытается предложить другой подход: «Дело не в том, что вы не будете в долгу перед людьми в экономическом отношении или не будете в долгу перед своей мамой, но само слово „долг“ исчезнет и станет каким-то другим словом, более общим». Я еще не знаю, что это будет за слово, и не уверена, что, обнаружив его, буду знать, как его оживить. Но я уверена, что такая постановка вопроса ведет в правильном направлении.

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – КРИЗИС СВОБОДЫ – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

По стечению обстоятельств эссе «Что такое свобода?» Ханны Арендт было удивительно извращенной точкой отправления. Именно в нем Арендт предлагает подробные размышления о своей убежденности в том, что «внутренняя свобода» не просто не имеет отношения к свободе политической (важнейшего для Арендт способа активного действия в публичной сфере), но даже противоречит ей. Как и Ницше, Арендт считала внутреннюю свободу жалким заблуждением, утешительным призом для слабых. По ее словам, эта идея вызывала насмешку в Древней Греции, но расцвела с приходом христианства, основную догму которого – блаженство смирения – Ницше, как известно, назвал «моралью рабов». По словам Арендт, «никто не занимался проблемой свободы во всей истории великой философии от досократиков до Плотина, последнего античного философа»; проблема свободы впервые появляется у Павла, а затем у Августина, в их религиозном обращении – опыте, связанном с порождением внутреннего чувства освобождения, несмотря на внешние репрессивные обстоятельства. Появление свободы на философской сцене, по словам Арендт, было результатом попыток преследуемых или угнетенных людей «прийти к формуле, которая позволила бы оставаться рабом в мире, и всё же свободным». Арендт уклоняется от этого очевидного оксюморона, полагая, что в нем нет ничего ценного. Впрочем, это не удивительно, учитывая, что для Арендт «свобода не имеет реальности в мире. Без политически гарантированной общественной сферы свобода не имеет в этом мире места, где бы она ни проявилась. Она, наверное, может еще обитать в человеческих сердцах как желание или воля, или надежда, или томление: но человеческое сердце, как все мы знаем, очень темное место, и что происходит в его мраке вряд ли можно назвать доказуемым фактом».

Сводя счеты с неолиберализмом, Браун уточняет этот аргумент, утверждая, что «возможность человека „почувствовать себя наделенным властью“, не обладая ей, привносит важный элемент легитимности в антидемократические измерения либерализма». То есть по сути чувствовать себя свободной и сильной и одновременно с этим, например, выкладывать свою личную информацию на обозрение корпоративно-полицейского государства; на высокой скорости ехать на автомобиле с бензиновым двигателем, выхлоп которого способствуют уничтожению планетарной жизни; веселиться на ЛГБТ-прайде, оставляя после себя горы убивающего океан пластика; или писать книги о том, как чувствовать себя свободными, пока коррумпированные, расисты-человекоубийцы подталкивают нас к автократии и разграбляют наше коллективное доверие – примеры методологических заблуждений. Вопрос в том, как распознать такие противоречия, не превращая разоблачения, нейтрализацию и угрызения совести в фетиш. (Вспомните, например, Барни Фрэнка, бывшего представителя Демократической партии, и дерзкую параллель о том, что хорошее самочувствие – это признак дурной работы, которую он в виде прописной истины предложил активистам: «Если вас волнует какое-то дело и вы вовлечены в коллективную работу, которая веселит и вдохновляет вас, укрепляет ваше чувство солидарности с другими, скорее всего, вы не приносите никакой пользы общему делу». Можно забыть о том, как нам построить и заселить мир, в котором всё веселит, вдохновляет и укрепляет чувство солидарности с другими, если у нас нет жизненного опыта наслаждения этими явлениями на пути. Чувствовать себя плохо – необходимое условие для создания мира, в котором мы хотим жить, понятно?)[20]

В свою очередь, Болдуин хорошо понимал опасность внимания к так называемой внутренней свободе за счет приобретения и использования политической власти. Но он также серьезно предостерегал от пренебрежения первой ради второй. Фактически сразу после комментария о том, что со свободой справиться тяжело, он написал: «Можно возразить, что я говорю о политической свободе с точки зрения духовности, но политические институты любой нации всегда находятся под угрозой и, по сути, под контролем духовного состояния этой нации».

Всегда под угрозой и, по сути, под контролем. Что это значит? Даже с упорством социолога, проводящего открытый опрос, вы не сможете определить и измерить эту взаимосвязь. Невозможно точно измерить духовное состояние, чтобы пройти тест Арендт на наглядность. Но если и есть что-то, что продемонстрировала эпоха Трампа и ее кампании по дезинформации, так это то, что «политика всегда эмоциональна»[21]. И соматична: наши либидинальные порывы обнаруживают себя, трансформируются в двоичный код и возвращаются в виде войны в социальных сетях, которая влияет на наше повседневное эмоциональное и физическое состояние не меньше, чем результаты голосования. У людей развивается тремор, поднимается кровяное давление или возникает кислотный рефлюкс от того, что они становятся свидетелями разлучения детей-мигрантов с родителями на государственных границах; от того, как активистка движения Black Lives Matter, оплакивающая смерть своего брата от рук полиции, впала в кому, вызванную приступом астмы, и умерла в возрасте двадцати семи лет; от волны хронических болей, жестокого обращения и самоповреждений из-за неспособности правительства справиться с пандемией. Учитывая такой ход событий, не стоит бояться мрака человеческого сердца или верить в безоговорочное различение сердечного мрака и того, что Арендт назвала «мирской реальностью»[22].

Вместо этого мы можем задаться вопросом: почему идея хорошего самочувствия «почти всегда считается непристойной, причем как для тех, кто, по словам Мотена, всем управляет, так и для тех, кто им сопротивляется»?[23] Что общего у «хорошего самочувствия» и «ощущения свободы»? К каким последствиям для нашего понимания (и переживания) обоих терминов приводит (очень американское) утверждение о том, что свобода ведет к благополучию, а больше свободы ведет к большему благополучию?[24] Кто и как может различить, когда «ощущение свободы» и «хорошее самочувствие» рождаются из ложных идеалов (или даже греха, отсюда и употребление слова «обсценный», что буквально означает «представший перед мерзостью») или воплощают их, а когда они способны подпитывать и изменять нас? Как говорить об ощущении свободы или хорошем самочувствии, не забывая при этом, что воля к власти «приятна» некоторым людям, как напоминал нам Ницше?[25] Как быть с приятными чувствами, которые возникают из принуждения, долга и подчинения, и с неприятными чувствами, вызванными потерянностью, ненужностью и себялюбивым накопительством свободы? Что делать с волнующей, катастрофической свободой, когда «нечего терять», а смерть подобна асимптоте или развязке? «Я свободна, и я знаю, что чувствую» – пела Нина Симон в песне под названием (как же иначе?) Feeling Good («Я чувствую себя хорошо»). Кто я такая, кто все мы такие, чтобы обвинять ее в ложном сознании, чтобы решить, что ее ощущение свободы не имеет потенциала, способности к распространению и ценности само по себе? Как может кто-то заранее знать или судить о полной природе и масштабе этой трансмиссии, когда она неукротимо разворачивается во времени и всё еще находится в движении, даже когда я это пишу?

Отвечая на подобные вопросы, в качестве руководства я использовала слова антрополога Дэвида Гребера из его книги «Возможности»: «Революционное действие – это не форма самопожертвования или угрюмая решимость сделать всё возможное ради достижения свободного мира в будущем. Это демонстративное, настойчиво свободное поведение – словно свобода уже обретена». На страницах этой книги есть фигуры, которые действуют именно так, поскольку я считаю, что граница между «казаться» и на самом деле «быть» размыта, если не иллюзорна. Я с осторожностью отношусь к тем, кто делает вид, что может контролировать эту разницу, и к тем, кто стремится приуменьшить или скрыть способы, с помощью которых человек, чувствовавший себя полным сил, чувствовавший себя хорошо и свободно, чувствовавший общность и потенциал, может быть буквально заразным, может разрушить иллюзию атомизации не только пространств, но и наших гипотетических сущностей[26].

ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ О СВОБОДЕ – КРИЗИС СВОБОДЫ – УЗЕЛ – ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ/ОТЧУЖДЕННОСТЬ – Я СВОБОДНА, И Я ЗНАЮ, ЧТО ЧУВСТВУЮ – ТЕРПЕЛИВЫЙ ТРУД

Тот факт, что книга о свободе, которую вы держите в руках, в итоге оказалась книгой о заботе, меня не очень удивил; я чувствовала это переплетение и раньше. Но меня удивило, что писать о свободе и в какой-то степени писать о заботе – значит писать о времени.

Работа над этой книгой заняла у меня много времени. Или, во всяком случае, мне так показалось. Среди всех жанров, кажется, именно критика занимает больше всего времени. Может, поэтому однажды Фуко описал ее как «терпеливый труд, придающий форму нетерпению свободы». По-моему, звучит логично.

Терпеливый труд отличается от моментов освобождения или подвижного чувства свободы тем, что он не имеет конца. Поскольку у него нет конца, в нем больше пространства и времени для резких и даже противоречивых ощущений, таких как скука и возбуждение, надежда и отчаяние, целеустремленность и бесцельность, эмансипация и стеснение, хорошего самочувствия и самочувствия иного толка. Из-за этих колебаний увидеть в терпеливом труде проявление практик свободы не так легко. Как сказала британская художница Сара Лукас: «Искусство похоже на попытку выбраться из тюрьмы с помощью пилочки для ногтей»; со временем я начала чувствовать то же самое по поводу письма. Таковы перемены: если я правильно помню, когда я была моложе, «чувствовать себя свободной» через письмо было модно. Сейчас это больше похоже на ежедневную вынужденную борьбу с ограничениями: формулировок, выносливости, времени, знаний, сосредоточенности или интеллекта. Но есть и хорошие новости: такие затруднения и парадоксы нашей работы не влияют на других. Более того, мне всё больше кажется, что цель нашего терпеливого труда не в нашем собственном освобождении per se, а в развитии способности отдавать результаты труда с наименьшей к ним привязанностью.

Идея терпеливого труда или свободы как непрекращающейся политической борьбы подкрепляется буддийским дискурсом об освобождении, в котором свобода рассматривается как быстро и непосредственно доступная в простейших мирских действиях, например дыхании. Взгляните, например, на слова вьетнамского буддийского монаха Тхить Нят Ханя о том, как достичь освобождения: «Когда ваш вдох – единственный объект вашего сознания, вы отпускаете всё остальное. Вы становитесь свободным человеком. Свобода возможна в вашем вдохе. Свободу можно обрести за две-три секунды. Вы отпускаете всю печаль и сожаления о прошлом. Вы отпускаете всю неуверенность и страх перед будущим. Вы наслаждаетесь вдохом; вы становитесь свободным человеком. Невозможно измерить степень свободы того, кто вдыхает осознанно». Я не прошу вас поверить в это и не могу сказать, что способна пережить нечто подобное. Но я открыта этой возможности. Как говорил Будда: «Если бы это было невозможно, я бы не просил вас об этом».

«О свободе» не утверждает, что осознанное дыхание немедленно приведет нас к социальной справедливости или повернет вспять процесс глобального потепления. Но эта книга предполагает, что, если мы хотим избавиться от привычки к паранойе, отчаянию и надзору, которые довлеют и властвуют даже над теми из нас, кто действует из лучших побуждений – привычек, регулярное повторение которых формирует наше настоящее и будущее – нам понадобятся методы, с помощью которых мы почувствуем и узнаем, что есть и другие способы существования, не в революционном будущем, которое может никогда не наступить, и не в идеализированном прошлом, которое, вероятнее всего, никогда не существовало, либо было безвозвратно утеряно, но прямо здесь и сейчас. Именно об этом говорит Гребер, когда замечает, что следует действовать так, «словно свобода уже обретена». И хотя иногда такое поведение приводит к увеличению числа протестов и уличному театру (что было частью рутины Гребера), оно в том числе означает и развитие недооцененных практик, которые позволят человеку обнаружить большую терпимость к неопределенности, а также радостям и страданиям нашей неизбежной связи.

1

Многие склонны связывать, а не противопоставлять любовь и свободу. См., например, книгу Белл Хукс «Любовь как практика свободы», в которой она утверждает: «Как только мы выбираем любовь, мы начинаем движение к свободе»; Фуко связывает «практики свободы» с «заботой о себе»; бразильский философ и педагог Паоло Фрейре рассматривает «акт любви» как приверженность «делу освобождения».

2

Из личной переписки с А. Л. Штайнер, 6 августа 2016 года.

3

Понятия «белый», «черный», «небелый» являются прямым переводом с английского языка на русский и используются в английском языке для обозначение «расовых» идентичностей. Разделение человечества на «расы» появилось с целью оправдания колониальной эксплуатации и угнетения одних групп другими. Несмотря на то что в 1964 году ЮНЕСКО заявило, что расовая классификация вульгарна, а Американская ассоциация физических антропологов в 1996-м назвала расу неаккуратной репрезентацией существующей биологической вариативности, многие по-прежнему воспринимают расовое разделение именно как биологическую данность, а не как социальную категорию. Раса – это социальный конструкт, как и понятия белый и небелый. Следовательно, они работают в социальных контекстах, которые могут значительно отличаться друг от друга, а потому перенос подобных категорий без их критического анализа может порождать еще большие исключения. В ходе многовековой истории рабовладельчества и расовой сегрегации, именно «цвет кожи» был одним из определяющих маркеров культуры США, о котором пишет Мэгги Нельсон. Чтоб не нагружать текст, No Kidding Press делает выбор в пользу перевода этих понятий без кавычек или курсива. – Примеч. пер.

4

См. статью Маноло Каллахана «Непокорная праздность в эпоху кризиса COVID-19». Я благодарю Фреда Мотена, который обратил мое внимание на эту статью.

5

См. комментарии Аммона Банди о коронавирусе, сделанные в марте 2020 года: «[Этот вирус] всячески эксплуатируется людьми в правительстве и за его пределами, теми, кто хочет забрать то, что им не принадлежит. Я молюсь, чтобы многие [из нас] очнулись и встали на защиту свободы, поставив ее выше безопасности во что бы то ни стало!» См. также твит Джелани Кобба, опубликованный в апреле 2020 года: «Новоиспеченные протестующие продолжают скандировать: „Живи свободным или умри“. Кто-то должен сказать им, что эти две вещи не исключают друг друга».

6

Этот метод перекликается с методами Эрика Фонера, которые он описывает во введении к книге «История об американской свободе»: «Вместо того чтобы рассматривать свободу как устойчивую категорию или предзаданный концепт, я рассматриваю ее как „принципиально спорную концепцию“, которая по сути своей является предметом разногласий. Использование такой концепции автоматически предполагает непрерывный диалог с другими конкурирующими значениями».

7

Alliance Defending Freedom – одна из организаций, которые подали в суд на школу Беркс в Пенсильвании за то, что руководство школы допустило трансгендерного юношу к использованию мужских раздевалок и уборных, не уведомив об этом преподавателей и родителей одноклассников. – Примеч. пер.

8

См.: Джудит Батлер. «Психика власти: Теории субъекции» (с. 27–28), а также размышления Мотена на эту тему, предложенные в книге «Черное и размытое».

9

В своей книге «Состояния травмы» (1995) Венди Браун рассказывает, как прогрессивная политическая повестка, требующая от государства «поддержки прав и защиты социально уязвимых и непривилегированных групп, таких как небелые и гомосексуальные люди, женщины, животные, находящиеся под угрозой исчезновения, исчезающие заболоченные местности, девственные леса, больные и бездомные», руководствуется не «мечтой о демократии, в которой люди получают власть через самоуправление», а ницшеанским ресентиментом (т. е. «моральным восстанием рабов» против «господ»). См. также книгу Анджелы Дэвис «Свобода – это постоянная борьба», в которой она напоминает: «Существует освободительное движение и существует попытка подавить его таким образом, чтобы оно вписалось в гораздо более узкие рамки, рамки гражданских прав. Не то чтобы гражданские права не важны, но свобода – это нечто большее, чем гражданские права».

10

FreedomWorks – консервативная, либертарианская правозащитная группа, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. – Примеч. пер.

11

Freedom fries – политически мотивированное обозначение картошки фри, ставшее популярным в США в 2003 году после осуждения французским правительством американского вторжения на территорию Ирака. – Примеч. пер.

12

Фракция Конгресса, состоящая из консервативных республиканских членов Палаты представителей Соединенных Штатов. – Примеч. пер.

13

О свободе в эпоху Трампа см. эссе Лорен Берлант «Трамп или политические эмоции», которое было опубликовано незадолго до избрания Трампа в 2016 году: «Трамп свободен. Вы следите за его расчетами, но при этом, кажется, не очень озабочены последствиями того, что он говорит. Вы продолжаете слушать его сторонников, восхищенных его чувством свободы. Посмотрите блестящие интервью Саманты Би в шоу Full Frontal, где делегаты Национального комитета Республиканской партии повторяют вновь и вновь: „Мы за Трампа, потому что он не политкорректен, политкорректность навредила Америке, и кажется, что люди чувствуют себя такими несвободными…“ В каком-то смысле они ищут справедливости, но по большей части они ищут свободы от стыда. В конце концов, гражданские права и феминизм связаны не только с законом, но и с манерами и эмоциями: эти „группы по интересам“ бросаются в гущу событий и отвергают то, что кажется спонтанной, укоренившейся человеческой реакцией. Людей стыдят, они теряют работу лишь потому, что решили немного повеселиться. Анти-политкорректность значит „Я чувствую себя несвободным“». Подробнее о свободе как лицензии и ее корреляции с господством см. главу Венди Браун в сборнике «Авторитаризм: три вопроса критической теории». В 2020 году в ответ на новые здравоохранительные меры, принятые в связи с пандемией COVID-19, возникла новая нигилистическая трампистская версия «свободы».

14

Несколько примеров подобного подхода в разных областях:

На популярном фронте электоральной политики. Лингвист Джордж Лакофф писал о необходимости для демократов «определить и назвать» ту версию свободы, которую они отстаивают, а именно такую, которая предполагает, что без государственных ресурсов, «дорог, мостов, системы автомагистралей между штатами, канализации, водоснабжения, аэропортов, управления воздушной навигацией, Федеральной резервной системы, патентного бюро, государственного образования сотрудников, государственного здравоохранения, электросетей, спутниковой связи, интернета, чистого воздуха, чистой воды, безопасных продуктов питания, общественной безопасности, доступа к образованию и здравоохранению, жилья, работы» мы не можем быть по-настоящему свободными. «Республиканцы всё время говорят о свободе, – говорит Лакофф, – но именно демократы – настоящая партия свободы, и они должны заявить об этом». Я уверена, что многие (левые) критики Демократической партии не согласятся с такой оценкой и увидят в ней разбавленную версию той свободы, о которой говорил Маркс (или даже социал-демократы), но идем дальше…

В области ЛГБТК+ исследований. Дженет Джейкобсен и Энн Пеллегрини в книге «Возлюби грех» утверждали, что «смещая фокус дебатов с исключительного внимания к „праву“ быть свободным, мы надеемся преобразовать [ЛГБТК+] движение, которое в его нынешнем виде выступает против чего-либо (дискриминации), в движение, активно и беззастенчиво выступающее за что-либо (свободу)».

Свобода играет значительную роль и в анархистской мысли. Михаил Бакунин писал: «В самом деле, я свободен лишь тогда, когда все человеческие существа, окружающие меня, мужчины и женщины, равно свободны. Свобода других не только не является ограничением или отрицанием моей свободы, но напротив есть необходимое условие и утверждение ее. Я становлюсь действительно свободным лишь благодаря свободе других, так что, чем больше количество свободных людей, окружающих меня, чем глубже и шире их свобода, тем распространеннее, глубже и шире становится моя свобода». Принимая тот факт, что свобода в своей сути является социальным феноменом, если «свобода одного человека неизбежно ущемляет свободу другого», анархизм рассматривает жонглирование индивидуальными желаниями и общим благом как благотворное напряжение, как «творческую и неотъемлемую часть человеческого существования», которую нужно разрешить с помощью методологий прямой демократии и принятия решений на основе консенсуса ради создания «свободного общества свободных людей» (См. книгу Синди Милштейн «Анархизм и его устремления»).

15

Социолог Орландо Паттерсон превосходно исследует эту связь в своей книге «Рабство и социальная смерть», в которой он спустя 1000 страниц приходит к «тревожному открытию», что «идеал, который ценят на Западе превыше всего [свобода], возник как неизбежное следствие деградации рабства и попыток ее остановить». Это приводит Паттерсона к тому, что он называет «странной и сбивающей с толку загадкой: должны ли мы ценить рабство за то, к чему оно привело, или мы должны бросить вызов нашим представлениям о свободе и значению, которое мы ей придаем?» Саидия Хартман решительно поднимает этот вопрос в «Сценах подчинения», предлагая подробный и шокирующий отчет о том, как белые люди использовали дискурс свободы для повторного порабощения только что освобожденных Черных людей в период Реконструкции и после него, не только доказывая, как формы рабства, лишение гражданских прав и насильственное порабощение возникают под знаком освобождения, но и демонстрируя, как «свободный» либеральный субъект зависит от «оскорбленных и обездоленных, униженных и порабощенных различными телесными проклятиями», от «мясистой субстанции, позволяющей универсальному достичь своего неземного великолепия».

16

См. работу Лордона «Послушные рабы капитала». См. также представление Маркса о «двойной свободе» рабочего: «Таким образом, владелец денег лишь в том случае может превратить свои деньги в капитал, если найдет на рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле: в том смысле, что рабочий – свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром и в том смысле, что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого товара, он гол как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для практического применения своей рабочей силы».

17

Безусловно, другие народы и движения тоже играли важную роль в этих дебатах. См., например, книгу Эвелин Накано Гленн «Неравная свобода», в которой она рассматривает историю мексиканцев и англосаксов на Юго-Западе США, а также азиатов и хоулов [неполинезийцев] на Гавайях наряду с историей Черных и белых на американском Юге. Также см. книгу Филипа Фонера «История об американской свободе», где он пишет о конфликте между двумя идеями свободы: идеей коренных американцев, которая «сосредоточена на сохранении их культурной и политической автономии и удержании контроля над исконными землями» и идеей белого колониста / доктрины «предназначенности», которая привела к уничтожению этой автономии. Но из-за материального, юридического и философского главенства рабовладельческого строя и его последствий в истории США эта диада Черного и белого долгое время формировала и определяла дискурс США о «свободе».

18

Речь идет о законе «Оставайся на месте», также известном как закон «Линии на песке», согласно которому нанесение тяжелых телесных повреждений может быть оправдано реальной угрозой жизни жертвы. Закон подвергается критике, поскольку приоритизирует безопасность преступника перед безопасностью жертвы. – Примеч. пер.

19

Монтичелло – скандально известная плантация третьего президента США Томаса Джефферсона. Джон К. Кэлхун – главный идеолог рабовладельческой политики южных штатов. Гарриет Табмен – американская аболиционистка, активистка борьбы за социальные реформы в США. Нат Тернер – американский порабощенный проповедник, возглавивший восстание рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года. – Примеч. пер.

20

Авторка и активистка Адриен Мари Браун поднимает этот вопрос в своей книге «Активизм удовольствия: политика хорошего самочувствия» (2019). См. также многочисленные исследования «Черного удовольствия» (Black joy), например, одноименный проект Кливера Круза, а также книгу перформансистки и писательницы Габриэль Сивил «Эксперименты с радостью» (2019).

21

См. статью Лорен Берлант «Трамп или политические эмоции», а также «Депрессию» Энн Цветкович.

22

В потрясающем письме Болдуину, опубликованном в журнале New Yorker в 1962 году, Арендт резко раскритиковала его «проповедь о любви». «Политика, – пишет Арендт, – не знает любви, и, когда одна бесцеремонно вмешивается в другую, это не приводит ни к чему кроме лицемерия. Всё, что вы замечаете в чернокожих: их красота, их способность радоваться, их сердечность, их человечность – хорошо известные качества всех угнетенных. Они выросли из страдания, они – предмет гордости всех изгоев. К сожалению, в своей жизни они не пережили и пяти минут свободы. Ненависть и любовь неразрывно связаны, и обе – разрушительны; вы можете позволить себе их лишь в частной жизни, а как народ – лишь пока вы не свободны». (Мотен также анализирует это письмо в книге «Черное и размытое».)

Здесь Арендт отказывает угнетенным народам хоть в каком-то особенном знании, тезис, который в богословии часто принимает форму «искупительных страданий». Как пишет в «Черной Атлантике» британский историк Пол Гилрой, искупительное страдание восстанавливает в правах то, что «изначально воспринималось как проклятие» (например, «проклятие бездомности или проклятие насильственного изгнания»). Такое восстановление, как указывает Гилрой, является «знакомым элементом теологии Мартина Лютера Кинга-младшего, который не только утверждает, что черные страдания имеют смысл, но настаивает, что их смысл может быть выражен и расширен ради блага целого мира». Подобные утверждения о еврейском опыте были распространены после Второй мировой войны, и именно против них протестовала Арендт (она считала, что опасно видеть в какой-либо одной группе универсальный моральный компас, якобы менее восприимчивый к банальности зла или к соблазнам власти).

Похожие утверждения об особом знании встречаются и в феминистской мысли, или, по крайней мере, в том ее течении, которое рассматривает женщин как более склонных к уступчивости, интимности и заботе, чем к безжалостным и архетипическим представлениям об индивидуальной свободе. Хотя некоторые феминистки утверждают, что женщинам необходимо быть более эгоистичными и перестать заботиться о других из чувства долга, ради конструктивной автономии для самих себя, другие феминистки выступают за культурную переоценку «женской работы» по воспитанию и уходу, утверждая, что эта работа – определенный вид знаний (или, с экономической точки зрения, неоплачиваемый труд), который объединяет общество и формирует взаимоотношения, без которых жизнь была бы бессмысленной. Стоит добавить, что есть и третья группа, представители которой отвергают наивную и эссенциалистскую идею о том, что у женщин якобы есть особый доступ к этическим добродетелям, которые способны спасти больной мир (см., например, «Раздробленные решения» Дженет Хэлли, где авторка осуждает ориентированный на заботу феминизм психологини Кэрол Гиллиган и исследовательницы права Робин Уэст).

23

Из личной переписки с Мотеном, 9 октября 2016 года.

24

См. статью Маркус и Шварца «Означает ли выбор свободу и благополучие?», а также «Развитие как свобода» Амартьи Сена.

25

Разумеется, можно «чувствовать себя хорошо», если изображаешь белого колонизатора, что и показал Энтони Макканн в своем исследовании 2016 года «Суверенные чувства» об оккупации заповедника дикой природы Малхер в Орегоне, организованном Аммоном Банди и его единомышленниками. В статье Макканн (спекулятивно) рассуждает об оккупантах: «Должно быть, они превосходно себя чувствовали. Даже если они не всё понимали, даже если они заблудились (что фактически и произошло), всё равно это потрясающее место, и, должно быть, находиться там – головокружительный опыт. Отложим на мгновение вопрос, о каком месте идет речь и каково это – быть потерянными или потеряться в каком-то месте. Давайте подумаем о чувствах, даже если мы часто чувствуем себя потерянными или пытаемся понять свои ощущения. Должно быть, находиться на той земле, в тех самых местах – недавно освобожденных, заново открытых, сформированных собственными действиями и чувством территории этих людей – это окрыляет. В конце концов, они не просто были там, на той земле, они сами были этой землей, и эта земля была их новой собственностью, покоящейся в колыбели мерцающей грандиозности».

26

«Чем меньше вы уверены в себе, – сказал Мотен, – тем больше у вас шансов быть частью сообщества» (см.: «Черные на открытом воздухе», открытое интервью с Хартманом). Такие идеи о взаимоотношениях между личностью и общностью распространены во многих духовных традициях, например буддизме Махаяны, который рассматривает индивидуализированное «я» как иллюзию, стоящую на пути нашего познания единства; биологи тоже стараются напомнить нам, что в биосфере «есть только одна неизменная истина: ни одно существо не является индивидуумом и не заключено в самом себе. Всё состоит из чужеродных клеток, чужеродных симбионтов, чужеродных мыслей. Каждая форма жизни, таким образом, напоминает не отдельного воина, но крошечную вселенную, экстравагантно парящую в течение жизни, подобно кружащим вокруг светлячкам. Быть живым значит быть частью вечного сообщества и непрестанно переизобретать себя, становясь частью безмерной сети взаимоотношений» (Вебер: «Материя и желание»).