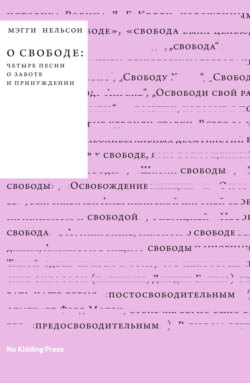

Читать книгу О свободе: четыре песни о заботе и принуждении - Мэгги Нельсон - Страница 4

1. Песнь об искусстве

ОглавлениеЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ —

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА —

РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ —

СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ —

КОПЫ В ГОЛОВЕ —

КУДА? —

МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ —

СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО, МОЖЕТ БЫТЬ, ХОЧЕТСЯ —

СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ —

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА —

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Несколько лет назад меня пригласили принять участие в дискуссии об «эстетике заботы» в одном музее. Приглашение гласило: «В [2016] году, отмеченном политической риторикой раскола и актами исключения, проблема заботы вновь – и с новой силой – возникла в культурном дискурсе… Как сегодня могла бы выглядеть эстетика заботы – глубинная структура, которая могла бы стать формальной и материальной движущей силой художественной практики? Каким образом представления о заботе – в том числе, как о форме любви – трансформируют эстетику протеста? Как может выжить искусство, как мы можем позаботиться о нем и как оно может позаботиться о нас?»

Мероприятие так и не состоялось, но приглашение заставило меня задуматься. В мире, где очень многим не хватает заботы, где многим в ней и вовсе агрессивно и даже карательно отказано или приходится постоянно заботиться о других в ущерб себе или своим близким – не говоря уже о мире, в котором привычный триумф того, что мы иногда называем «свободой» над тем, что мы иногда называем «заботой», вполне может оказаться причиной не только большей части страданий в прошлом и настоящем, но и уничтожения планетарной жизни в том виде, в котором мы ее знаем, – в таком мире стремление к поиску и превознесению заботы во всем, включая искусство, имеет смысл. Это стремление тесно связано с запросом на «политику заботы», который в последнее время объединяет многих активистов различного толка. Грегг Гонсальвес и Эми Капчиски определяют «политику заботы» как «новый вид политики… организованный вокруг обязательства прежде всего обеспечивать человеческие потребности и поддерживать силу противодействия рабочих, небелых[27] людей и незащищенных слоев населения, а также отказа от решения социальных проблем через тюрьму»[28]. Эта идея находит вдохновение и отклик в работах исследовательницы Кристины Шарп, которая, как и многие другие, представляла заботу как «способ чувствовать, сочувствовать и сопереживать, как способ заботиться о живых и умирающих». Она связывала ее главным образом с созданием и созерцанием произведений искусства[29].

Учитывая мой интерес ко всему вышеперечисленному, я задумалась, почему моей первой реакцией на «эстетику заботы» как на нечто большее, чем вдохновение для некоторых художников, было «фу»?

Поразмыслив, я поняла, что, хоть и была против искусства, которое стремится подвергать опасности или устрашать зрителя или участников, я никогда не обращалась к искусству в поисках заботы, по крайней мере, напрямую. Более того, мне часто казалось, что отсутствие заботы обо мне со стороны искусства – именно то, что позволяет мне заботиться о нем. Разумеется, бывало и так, что искусство, мотивированное заботой, трогало и вдохновляло меня, а порой забота вдохновляла и меня (хотя я, как правило, сомневалась в этой мотивации). Но я также высоко ценила безразличие искусства, как путь к формам свободы и поддержки, принципиально отличным от тех, что обусловлены политикой, психотерапией или непосредственным обслуживанием. Как сказал художник Пол Чан: «Коллективной социальной власти необходим язык политики, что означает, помимо прочего, что людям необходимо объединить различные типы идентичности, чтобы дать ответы… чтобы достичь каких-то результатов. В то время как мое искусство есть не что иное, как рассеивание власти… Таким образом, политический проект и арт-проект иногда противостоят друг другу». Признание и допущение подобной оппозиции (если она возникает) – не то же самое, что отгораживание эстетики от политики. Речь идет о чутком и благожелательном отношении к различиям – в убеждениях, сферах и типах опыта – и о том, чтобы отказаться от требования симметрии или тем более симпатии между эстетическими и политическими практиками[30]. Это особенно важно, когда дело касается призыва к заботе – лозунга более коварного, чем может показаться на первый взгляд, когда речь идет об искусстве.

Это коварство связано со статусом искусства как посредника между людьми, смыслом которого, по словам Жака Рансьера, «никто из них [ни художник, ни зритель] не владеет и на смысл которого никто не притязает. Эта вещь остается между ними, исключая любое сведение к тождеству, любое отождествление причины и следствия». В то время как забота может стремительно перерасти в патернализм или контроль, если ее получатель не воспринимает ее как заботу (вспомните последний раз, когда кто-то сделал что-то, что вам не понравилось, «из заботы о вас»), искусство характеризуют неопределимость и множественность взаимодействий, которые оно порождает, будь то между произведением и его создателем, произведением и его разнообразной аудиторией или между произведением и эпохой. Способность искусства приобретать разное значение для разных зрителей (некоторые из них еще не родились, а других давно нет в живых) усложняет любое суждение, которое претендует на однозначность интерпретации той или иной работы или утверждает, что смысл может быть очевидным или неизменным.

Эта неопределимость еще никогда не мешала критикам или кураторам (как и организаторам дискуссий) упражняться в старинном виде спорта – наделять философские, политические или этические концепции положительными коннотациями (или отрицательными, как в случае с «дегенеративным искусством» Гитлера), а потом сводить всё искусство к одной категории. В эту игру играют как прогрессивные, так и консервативные (за отсутствием лучших терминов) критики, поскольку и те, и другие часто исходят из предпосылки, что у искусства есть моральная функция: «подавать пример», «сближать» или подчеркивать значимость чего-либо (будь то «забота», «общность», «красота», «честь», «подрыв», «социальность» или «неистовство»). Философиня Марта Нуссбаум стала хорошо известна в литературных кругах благодаря своей фразе «Чтение романов может сделать нас лучше» (разумеется, это должны быть правильные романы: мастеру взаимоотношений Генри Джеймсу – ура!; солипсисту Сэмюэлу Беккету – категорическое «нет»). Многие критики пропускают поэзию через похожее сито, например, Джулиана Спар в своей книге «Автономия каждого» утверждает, что «когда мы задаемся главным вопросом литературной критики – каких личностей создают литературные произведения, мы должны обращаться к произведениям, которые поощряют сближение». Но как можно распознать, какие работы «поощряют сближение», а какие нет, когда единственное, чем занимается любое искусство (даже искусство Беккета!) – это передает сигнал, запускает коммуникацию, которая никак не может быть признана онтологически несостоятельной лишь потому, что в ней выражены мизантропические, туманные или антисоциальные черты?

Подобный скрытый морализм может объяснить, почему абстрактное теоретизирование об искусстве порой принимает несколько неловкий оборот, сталкиваясь с реальными произведениями или художницами, которые предпочитают, чтобы игровое поле оставалось не столь систематизированным и стерильным. Например, художница Эми Силлман так вспоминала лекцию Франко Берарди:

Недавно я слушала лекцию Франко «Бифо» Берарди о «неработе» (в которой, в сущности, нет никакого смысла, если тебе на самом деле нравится «работать» в своей мастерской). В конце концов, он разделил работу и искусство, сказав, что заниматься искусством – значит создавать нечто красивое, значимое, эротичное, чуткое – и, как и каждый раз, когда такой язык используется для описания того, чем мы занимаемся, я чуть не блеванула. Мы не создаем сексуальных тварей. Скорее наоборот, можно назвать это «либидо», а не «эротикой» – но нам нужно искусство, вдохновленное и уродством, и разрушением, и ненавистью, и борьбой. Точнее всего было бы назвать это панком, но что может быть еще менее панковским, чем оставаться в мастерской допоздна, изо всех сил работая над созданием «лучшей» картины маслом? Так серьезно, так заботливо – в халате, с кисточкой в руке, высунув кончик языка, так старательно – как художники из фильма Джерри Льюиса. Так чем же мы занимаемся? Я всё ещё могу назвать это только поиском той самой хрупкой вещи, которая называется неловкостью. Это не отчужденный труд или товар, это потребность, способ перерабатывать мир, точно так же как ваша пищеварительная система перерабатывает пищу.

Желание Силлман блевануть вторит моему «фу!»: интуитивные, безусловно незрелые попытки дать отпор настойчивому желанию критики обратить телесную, неконтролируемую, потенциально жалкую, этически исчерченную или агностическую деятельность в нечто «красивое, значимое, эротичное, чуткое». Обе реакции верны творческому процессу, как метаболической деятельности, как «способу перерабатывать мир» вместо того, чтобы видеть в нем нечто, нуждающееся в защите, преобразовании или иной возможности доказать его социальную ценность. Обратите внимание, что представление Силлман о «заботе об искусстве» воскрешает в памяти простой образ художницы в своей мастерской в попытках создать лучшую картину маслом: забота об искусстве для большинства художников часто означает поиск времени, места, навыков и решимости, чтобы создать лучшее из возможного во что бы то ни стало. Для тех, кто несоразмерно сильно вовлечен в заботу о других – а это всё еще, как правило, женщины, – такая забота предполагает попытки приостановить или переложить это бремя на других, пока стоишь в мастерской в халате и с кисточкой в руке.

Когда я пишу об искусстве, я стараюсь не забывать об этом желании блевануть. Я пытаюсь представить подходы, в которых нет морализаторства, которые не вызывают отвращения, помня о том, что у каждого из нас есть свой конек (пожалуй, моими могут считаться «открытость», «нюанс», «контекст» и «неопределимость»). Я стараюсь не забывать и про тело художницы – как оно чувствует, чего хочет, что ему приходится испытывать, не оставляя без внимания и тот факт, что неудача – эстетическая или любая другая – неотъемлемая и неизбежная часть процесса. Я хочу сохранить простой вопрос, который Сонтаг задает в своем эссе «Против интерпретации»: «Какой должна быть критика, чтобы она служила художественному произведению, а не узурпировала его место?» И дело не только в том, как написать хорошую критическую статью или как удержать ее на положенном месте, то есть в подчинении у того гениального искусства, которое ее породило. Это в том числе проблема этики, поскольку вопрос Сонтаг напоминает нам, что мир существует не для того, чтобы усилить или отразить наши собственные уже когда-то сформировавшиеся предпочтения, ценности и пристрастия. Он просто существует. Нам не должно всё нравиться, и мы не обязаны молчать о том, чем недовольны. Однако есть разница между тем, чтобы обращаться к искусству в надежде, что оно воплотит наши устоявшиеся убеждения и ценности, и испытывать гнев и недоумение, если оно их не отражает, и тем, чтобы следить за тем, что делает искусство, что вообще с ним происходит – относиться к нему как к возможности узнать «настоящие и необычные истории о том, как думают и чувствуют окружающие [нас]» – как однажды выразились Айлин Майлз.

ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА — РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Так развивались мои идеи в книге 2011 года «Искусство жестокости». В ней я рассматривала наследие исторического авангарда, который утверждал благотворное влияние репрезентации (или реже воспроизведения) жестокости, насилия и шока. К этим утверждениям я относилась скептически, но намеренно избегала необоснованных обобщений о том, чего можно добиться репрезентацией жестокости, а чего нельзя. Вместо этого я настаивала на том, что важно учитывать контекст и говорила о неопределенности, рожденной ходом времени. Время преобразует как первоначальный смысл художественного произведения, так и его зрителей, не говоря уже о непостоянных чувствах самих художников по отношению к произведениям искусства. Я попыталась добавить этому аргументу драматизма и рассказала про собственные вылазки в неспокойные области искусства XX века в надежде воссоздать некоторую непредвзятость и любопытство, а также счастливую свободу осознания того, что смогу скрыться, как только сочту нужным (это условие в большей степени доступно в «искусстве», а не в «реальной жизни», о чем напоминает нам Сонтаг в книге «Смотрим на чужие страдания»: «Никакой экологии изображений не будет. Никакой Надзорный комитет не установит норму ужасов, чтобы сохранилась свежей способность переживать увиденное. Да и самих ужасов не убудет»). Я критически относилась к тому, что искусствовед Грант Кестер называл «ортопедической эстетикой» – убеждением авангарда в том, что с нами что-то не так и что исправить нас может только искусство; хоть и осознавала, что именно это убеждение стало импульсом для появления большей части искусства, которое мне небезразлично. Но поскольку ожидания относительно того, что должны чувствовать другие люди или как определенное произведение может заставить их что-то почувствовать – не лучший путь к автономии или освобождению, я неизменно руководствовалась высказыванием Рансьера о том, что «искусство эмансипировано и эмансипирует, когда… не стремится эмансипировать нас».

Эта книга была опубликована всего десять лет назад, но ее тезисы очевидно нуждаются в пересмотре, учитывая что споры XX века о достоинствах épater la bourgeoisie[31] в значительной степени сменились рассуждениями о том, как и когда следует «подвергать критике» или «привлекать к ответственности» некоторые примеры трансгрессии в искусстве с неожиданной оговоркой, что теперь так называемые левые часто оказываются – справедливо или нет – в позиции агрессоров и палачей, при том что полиция нравов правого толка тоже возвращается, (может лицемерно, избирательно, даже садистски) увлеченная беззаконием, распутством, растормаживанием, «свободой и весельем». (Ср. слова бывшего адвоката неофашистской группировки «Гордые парни» после его временного отстранения от служебной деятельности о том, что группировка отстаивает «любовь к стране, уменьшение государственного аппарата, свободу и веселье», или, например, самопровозглашенного «опасного пидора» Майло Яннопоулоса, который называет себя «художником, [который собирается создавать] провокационные, опасные произведения» и противостоит «репрессивной, корпоратизированной гребаной скуке мейнстримного ультра-прогрессивного движения Left Pride» с его «веселой, бесшабашной, диссидентской магией, которая и сделала гей-сообщество таким фантастическим!»)

Такой поворот может показаться странным, но в нем нет ничего нового. Идея о том, что эстетическая трансгрессия идет рука об руку с тем, что мы теперь называем прогрессивной политикой или социальной справедливостью, опровергается самим фактом рождения авангарда, связанного, по мнению многих, с «Обоснованием и манифестом итальянского футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти 1909 года, в котором он представил концепцию «гигиенического насилия», совершенно спутавшую карты в наступавшем веке, а также провозгласил, что его движение будет «прославлять войну – единственную гигиену мира, – милитаризм, патриотизм, разрушительный жест анархистов, прекрасные идеи, обрекающие на смерть и презрение к женщине». Не прошло и десятилетия, как итальянский футуризм, который был инициатором поэтических и типографических нововведений, известных как parole in libertà («слова на свободе») наряду с масштабной радикальной эстетической деятельностью, предвосхитившей перформанс и панк-рок, официально объединился с Национальной фашистской партией Муссолини.

Когда фанатики и отморозки превращают «свободу слова» в лицемерный милитаристский боевой клич, понятно, что некоторые критикуют, отвергают или демонизируют дискурс свободы и требуют заботы вместо нее. Но забота, как и последствия противопоставления двух этих понятий, тоже нуждается во внимательном изучении. Ведь за пределами современных жестких стереотипов о задирах и слабаках, о мишени и троллях, о защитниках и сторонниках, о преступниках и жертвах скрыты измерения и архивы художественной свободы, которая крайне важна для всех создателей и зрителей. Соблюдение этой свободы и внимание к жизненно важным вопросам, задать которые необходимо, стало нашей главной задачей.

У современного интереса к теме заботы множество причин и направлений, в том числе социально-экономические исследования «кризиса заботы», вызванного расовым капитализмом и неолиберализмом; многолетние феминистские споры по поводу «этики заботы» (которую иногда противопоставляют «этике справедливости»); громкие политические дебаты о доступе к медицинским услугам; повышенное внимание к уходу за собой и психическому здоровью как важнейшим компонентам активизма[32]: поздняя работа Фуко о «заботе о себе» (которая в значительной степени выросла из его ранних исследований практик свободы); новый виток интереса к философии Эммануэля Левинаса, в которой забота и ответственность за других предшествуют личной свободе и превалируют над ней; а также «репаративный поворот» в квир-исследованиях, изобретенный такими теоретиками как Ив Седжвик и Хосе Муньос, которые обратили внимание на процессы поддержки, восстановления, а также возведение утопического мира в деятельности художниц, писательниц и их аудитории.

В отношении искусства «репаративный поворот» – это своего рода продолжение ортопедической эстетики с той только разницей, что в XX веке публику воспринимали как оцепеневшую и скованную, ее необходимо было пробудить и освободить (отсюда и возникает эстетика шока), тогда как модель XXI века предполагает, что зритель поврежден, он нуждается в восстановлении, помощи и защите (отсюда возникает эстетика заботы). В статье «Год в шоке», опубликованном в Artforum вскоре после выборов 2016 года, женщина-критик и кураторка Хелен Моулсворт четко сформулировала этот сдвиг и предположила, что мы переживаем разгар нового авангарда и его отличительной чертой на этот раз является «непрерывная саморефлексия и уважение к другому», а не «противодействие шоку шоком»[33].

Несмотря на то, что я со скепсисом отношусь к четкому разграничению художественных движений или направлений авангарда, мне кажется важным отметить этот сдвиг, особенно потому что он, возможно, впервые в истории искусства вытесняет определенную агрессию или мачизм из самого понятия авангардизм (изначально военного термина) и в «преемственности и чуткости», как сформулировала Моулсворт, видит потенциальную «герменевтику радикальности». Нельзя утверждать, что коллективная забота – новая практика для некоторых радикальных традиций: художественное движение Черных[34], художественное движение Чикано, некоторые формы хеппенинга, возникшая позже реляционная эстетика – все эти направления экспериментировали с социальной работой или обеспечением ухода, предлагая еду, кров, настенные росписи, образование или альтернативные пространства для жизни, любви, объединения и творчества. Таким образом, сдвиг, который отмечает Моулсворт, больше связан с видоизмененным аффектом, чем с историческим разрывом, и отражает рост влияния терапевтических представлений о травме и исцелении, которые отличаются (при всей взаимосвязи явлений) от идей, опирающихся на конфронтацию или воинственность, которые господствовали ранее.

Эти выводы интересуют меня так же, как и связанные с ними виды искусства. Что меня беспокоит, так это предполагаемая обратная сторона – а именно стремление разделить виды искусства (и художников) на одних, кому присуща «забота», и других, кому её не хватает, причем последних воспринимают как способных ранить, травмировать или каким-то образом причинить вред – вред, в котором винят свободу художника (или куратора, или издателя). Похожие мнения выражены в недавней рецензии (Джейми Чана и Лии Пирес) на работы немецкого художника Кая Альтхоффа: «В каталоге недавней ретроспективы Альтхоффа, в середине его карьеры прошедшей в Музее современного искусства, а также в интервью журналу Mousse художник заявил, что ему „всё равно, что другие считают его работы жестокими“, что он не обязан „обращаться с миром так, будто ходит по краю пропасти“, что быть художником – значит „быть удостоенным возможности делать всё, что [ему] приходит на ум“. Похоже, в признании вреда Альтхофф видит покушение на свое право делать всё, что ему заблагорассудится». Здесь мы видим сжатую версию ряда допущений, которые накопились за последние годы: изображение насилия в искусстве или определенные виды насилия в искусстве вредят другим; существует некоторый этический императив, в соответствии с которым художники должны распознавать этот вред, даже если не согласны с подобной предпосылкой; не «заботиться», не реагировать или не соглашаться с критикой, в том числе не делать или не говорить того, что рецензенты хотели бы от тебя услышать – этическая небрежность; стремление к свободе и возможности заниматься тем искусством, к которому вы склонны, перекликается с обобщенным намерением «делать как заблагорассудится», почти как застрелить кого-то на Пятой авеню, как мы теперь говорим. Я с недоверием отношусь к такой риторике, точно так же, как в «Искусстве жестокости» я не доверяю риторике восстановительного насилия и попытке «изнасиловать зрителя до его независимости» (выражение режиссера Михаэля Ханеке).

Я думаю, очень важно – этически важно – относиться с осторожностью к любой риторике, которая претендует на нравственную универсальность и, как сформулировала Батлер (в «Силе ненасилия»), готова изгнать «неполноценную или разрушительную часть человеческой психики в поле внешних сил, живущих в пространстве „не-я“, с которыми мы растождествляемся». Это особенно актуально для разговоров об искусстве, поскольку художники и художницы часто работают именно для того, чтобы выразить сложные, иногда страшные измерения своей души, хранимые в тайне. Мне также кажется важным – этически важным, – чтобы любые репаративные интенции или воздействие произведений искусства оставались непредсказуемыми, неуправляемыми и сохраняли за собой право меняться с течением времени. Последнее требование всегда рискует показаться этически несостоятельным, поскольку забота о способности искусства раскрываться во времени уделяет столько же или даже больше внимания еще неизвестной аудитории и непредсказуемому будущему, чем нынешним зрителям и нынешним требованиям. В конце концов, мы живем в настоящем: настоящее неизбежно является контекстом нашей реакции и отклика, и это вполне разумно. И всё же одна из самых привлекательных черт искусства – его способность отражать несоответствие между временем создания произведения, временем его распространения и временем, когда зрители и зрительницы его рассматривают, – несоответствие, которое порождает в нас смирение и удивление. Понятно, что эта временная амплитуда вряд ли кого-то заинтересует в политически напряженные времена, когда усиливается давление с целью выяснить «на чьей вы стороне». Новые технологии управления вниманием (так же известные как интернет и социальные сети), которые поглощают и наращивают скорость, спонтанность, редуктивность, предел досягаемости и негативные аффекты (например, паранойю, злость, отвращение, стресс, страх и унижение), усугубляют это давление.

Как поясняет Седжвик в своем известном эссе «Параноидальное чтение и репаративное чтение, или вы такой параноик, что, вероятно, думаете, это эссе про вас», грубая теория (термин принадлежит психологу Сильвану Томкинсу), например, паранойя, находится в особых отношениях со временем, которые Седжвик описывает как «особенно неэластичные… одновременно предвосхищающие и ретроактивные, и, в первую очередь, избегающие всяких сюрпризов». Иными словами, параноидальное мышление предполагает, что знает – заранее, задним числом, быстро и полностью, – что именно нечто означает сейчас, что оно будет означать в будущем и что нужно с ним делать. Такое мышление может быть эффективной политической стратегией (хотя и это спорно). Однако оно может быть и рациональным защитным механизмом в среде, где одновременно процветают и отрицаются расизм, сексизм, гомофобия и так далее; в таких условиях паранойя – естественный побочный эффект непрерывного газлайтинга. Но, как выяснила Седжвик, эффективность параноидального чтения (даже когда наша паранойя оправдана) не безгранична, и преимущества его применения в искусстве особенно сомнительны. В конце концов, если бы мы знали заранее, в чем смысл или эффект художественного произведения до того, как мы его создали или вступили с ним в контакт, или если бы его замысел мог быть выражен в лекции TED, в презентации PowerPoint или авторской колонке, в протестном лозунге или твите, если бы его интерпретация была предопределена, установлена раз и навсегда – стали бы мы утруждать себя глубоким анализом, созданием, чтением или размышлением?

Скорость, спонтанность, редуктивность, предел досягаемости и негативные аффекты – всё это черты того, что Томкинс назвал «грубой теорией». Соответственно то, что описано ниже, может беззастенчиво считаться «мягкой теорией». Мягкая теория не утверждает нового лингвистического или концептуального регистра (в отличие от риторики вреда), не пытается встроить богатое разнообразие явлений в единую структуру (так называемое разрастание концепции) или требовать, чтобы другие соглашались с ее условиями. Вместо этого она предполагает неоднородность и побуждает к эпистемологической неопределенности. Ее не беспокоят неоднозначность и хаос. Она никуда не спешит и не боится показаться «слабой» в среде, где предпочтение отдают мускулам и консенсусу, не говоря уже о той, где регулярно высмеивают (иногда не без оснований) такие понятия, как «нюанс», «неопределимость», «неуверенность» и «эмпатия», а также взаимовыгодные дежурные фразы полиции нравов. Держу пари, что беззаветная преданность такому подходу, особенно тому, в рамках которого признается важность «грубой теории», создает собственный вид заботы как о проблемах сегодняшнего дня, так и об искусстве как проявлении силы, которая, к счастью, не ограничивается этими проблемами.

ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Психоаналитическое понимание репаративного, которым руководствовались Седжвик и Муньос, с тех пор расширилось и включает другие регистры, в том числе тандем ущерб/возмещение в контексте восстановительного правосудия, компенсации жертвам рабства и понятие межличностного «обязательства по возмещению» (термин из жилищного права, перепрофилированный Сарой Шульман в ее книге 2016 года «Конфликт – это не насилие: преувеличение вреда, ответственность общества и обязательства по возмещению»). У каждой из этих сфер свое наследие и четкий набор предубеждений и требований; общие призывы к компенсациям, которые не учитывают этих различий, могут привести (на самом деле уже привели) к изрядной путанице. В своих целях я сосредоточусь в основном на значении, которым термин наделяли Седжвик и Муньос, поскольку мне кажется, что ключевые аспекты их убеждений исчезли из поля зрения несмотря на то, что торжество репаратива в самом разгаре.

Седжвик позаимствовала идею о репаративном из психологического аппарата Мелани Кляйн, которая определяла репарацию как нечто испытанное и разыгранное ребенком, когда он боится, что навредил объекту своей любви (как правило матери) и впоследствии чувствует необходимость восстановить и защитить этот объект. Репарация неразрывно связана с тем, что Кляйн называет «депрессивной позицией» (и Седжвик, и Муньосу нравилось, что Кляйн говорила о «позициях», а не об «этапах»: человек не может перерасти репарацию как таковую; это деятельность, к которой мы возвращаемся; мотив, который мы проживаем снова и снова; эта повторяемость помогает объяснить, как репарация может вдохновлять непрерывную творческую практику). Опираясь на идеи Кляйн, Седжвик сформулировала концепцию так называемого «репаративного чтения», противопоставленного «параноидальному чтению» («чтение» здесь понимается шире и охватывает различные медиа). «Репаративное чтение» – это способ получить удовольствие и поддержку, способ стать лучше. «Параноидальное», в свою очередь, направлено на предотвращение боли и защиту от угроз. Седжвик описывает репаративную практику как «сборку и наделение объекта полнотой, чтобы впоследствии он обладал ресурсами, необходимыми для зарождающегося „я“». Такое определение проясняет возможные взаимоотношения между репарацией и искусством: обращаясь как к собственным, так и к чужим «разнообразным репаративным практикам», – утверждает Седжвик, – мы можем больше узнать о «множестве способов, с помощью которых люди и сообщества с успехом находят опору в объектах культуры… чье формальное предназначение зачастую было наоборот в том, чтобы не предоставлять подобную опору». Более того, репаративные практики полны парадоксов, и их, безусловно, далеко не всегда реализуют великодушные люди, преисполненные целительного «внимания к другим». Как замечает Седжвик в отношении таких фигур как Рональд Фербенк, Джуна Барнс, Джозеф Корнелл, Кеннет Энгер, Чарльз Ладлэм, Джек Смит, Джон Уотерс и Холли Хьюз: «Порой именно наиболее склонные к паранойе люди способны и нуждаются в развитии и распространении разнообразных репаративных практик».

Муньос также относился к своим текстам об искусстве и художниках, которые ему нравились, как к репаративной практике. Но в то время как Седжвик была сосредоточена на квир-измерении, Муньос добавил проработку так называемых «смуглых чувств» или «смуглых недосообществ»; также он добавил термин «дезидентификация» (или «дезидентификационная практика»). Дезидентификация – сложная концепция, изложенная в одноименной книге Муньоса 1999 года. По сути, это разновидность репаративной практики, с помощью которой «представитель меньшинства… бросает вызов публичной сфере страдающего от фобий большинства, которое постоянно игнорирует или пресекает существование субъектов, не соответствующих фантазии о нормативной гражданственности». Столкнувшись с бинарным выбором – поддерживать или протестовать против так называемых исключающих произведений искусства или культуры, дезидентификация предлагает третий путь, который позволяет людям преобразовывать «эти произведения искусства в соответствии со своими культурными целями». Среди примеров, приведенных Муньосом, спектакль Джека Смита с «„экзотическими“ этнографическими пейзажами третьего мира», интерпелляции женщины-комика Марги Гомес в популярных ток-шоу; дезидентификация Жан-Мишеля Баскии с Уорхолом и поп-артом; вторичное использование порнографии Ричардом Фунгом; и «террористический дрэг» Vaginal Davis о белых шовинистах в Айдахо.

И репарация, и дезидентификация предполагают, что субъект – будь то художник или зритель – нуждается в поддержке и исцелении; как и многие современные мыслители, Седжвик и Муньос рассматривали расизм, сексизм, гомофобию, колониализм, капитализм и так далее как основные причины истощения или урона. Концепция «ортопедической эстетики» Муньоса была откровенно более политической, он страстно верил, что произведения искусства могут служить «утопическим проектом возможного будущего». Тем не менее ни Седжвик, ни Муньос не противопоставляли свободу и заботу; Муньос фактически описал дезидентификацию как практику свободы, опираясь на фукольдианский смысл этой фразы. С одной стороны, потому что оба критика фокусировались на устойчивости, творчестве, агентности и правах представителей меньшинств, которым чуждо тратить силы на осуждение работы или требовать «признания ущерба», ведь на это ушло бы незаслуженно много энергии и времени, которых и без того не так много. С другой стороны, оба критика ясно осознавали фундаментальную идиосинкразию и неопределенность как в наблюдении, так и в создании произведения искусства. Весь смысл репаративного чтения состоит в том, что люди находят силы таинственными, творческими и непредвиденными способами в тех произведениях, которые, вероятно, не были для этого предназначены, и эта трансмиссия не подлежит передаче и не поддается управлению; весь смысл репаративного созидания заключается в том, что оно репаративно для создателя, что оно не дает никаких гарантий в отношении его воздействия на зрителя[35].

Изучение откликов, полученных на книгу «Искусство жестокости», окончательно убедило меня в этой разнородности: искусство, которое заставляет одних людей чувствовать себя плохо, делает других сознательными и активными; искусство, которое одни находят безнадежно токсичным, другие считают заветным источником вдохновения или катарсиса. Точно так же художники, которые, очевидно, ставят перед собой задачу репрезентации, репарации или же предоставления убежища для других (или для самих себя), вполне могут не преуспеть в этом (например, художник, который посвятил всю свою карьеру борьбе с расизмом и социальной несправедливостью, может быть обвинен в создании грубого произведения белого шовинистского искусства, как это было в случае со скульптурой Сэма Дюранта «Эшафот» в 2017 году, к которой мы еще вернемся). Опять же, эта неопределенность становится особенно очевидной со временем: работы, которые когда-то казались спорными, бесполезными или невнятными, со временем становятся каноническими, живыми и ясными; работы, которые в свое время оказали нам жизненно важную поддержку, со временем могут утратить свою ценность или привлекательность. (Одно из достоинств педагогической работы заключается в том, что, обсуждая одни и те же тексты или произведения искусства на протяжении десятилетий, ты начинаешь лучше чувствовать и понимать, как определенные произведения воспринимаются или приобретают новое значение для разных людей в разные поворотные периоды.)

27

Несмотря на то что в 1964 году ЮНЕСКО заявило, что расовая классификация вульгарна, а Американская ассоциация физических антропологов в 1996-м назвала расу неаккуратной репрезентацией существующей биологической вариативности, многие по-прежнему воспринимают расовое разделение именно как биологическую данность, а не как социальную категорию. Раса – это социальный конструкт, как и понятия белый и небелый. Следовательно, они работают в социальных контекстах, которые могут значительно отличаться друг от друга, а потому перенос подобных категорий без их критического анализа может порождать еще большие исключения. В ходе многовековой истории рабовладельчества и расовой сегрегации, именно цвет кожи был определяющим маркером в США, о чем пишет Мэгги Нельсон, поэтому перевод people of colour как «небелые» нужно воспринимать именно в этом контексте. В российском и некоторых других русскоязычных контекстах различие исторически происходило по супраэтнической линии, и, например, многие маргинализированные группы (субальтерны) имеют светлый тон кожи и по фенотипу могут, скорее, напоминать славян (и/или русских). Например, удмурты, чуваши, карелы, коми, мари, евреи и так далее, которых, приняв такую оппозицию, мы могли бы неаккуратно отнести к белым. Это стерло бы различие между более привилегированной по этническому признаку группой (славян или русских) и менее привилегированной (саами, мокшане). Ни вепсы, ни эрзяне не только не имели и не имеют столько же привилегий, как многие белые в США, но и в России подвергались и подвергаются дискриминации по этническому, языковому и другим признакам. Таким образом, белый и небелый в данной книге – скорее, обозначение привилегированности, нежели точное обозначение фенотипа с соответствующими социальными последствиями. – Примеч. пер.

28

См. статью «Новая политика заботы» Грега Гонсальвеса и Эми Капчиски. Также см. летний выпуск журнала «Бостон ревью» 2020 года под названием «Политика заботы», в который вошли работы Робина Д. Г. Келли, Грегга Гонсальвеса и Эми Капчиски, Уолтера Джонсона, Энн Л. Олстотт, Мелвина Роджерса, Эми Хоффман, Сонаоры Тейлор, Вафы Газави, Адель Лебано, Пола Хокеноса, Пола Каца и Леандру Феррейры, Шона Оссей-Овусу, Джейсона К. Пернелла, Джамалы Роджерс, Дэна Бергера, Джули Колер, Маноджа Диас-Абея, Саймона Ваксмана и Фары Гриффин. См. книгу «Жестокая забота» Маноло Каллахана и Энни Парадайз. См. также работу политической теоретикессы Девы Вудли, которая пишет: «Здесь забота – не просто сентиментальность. И это не жест почтения или ласки. Напротив, забота – прагматическая ценность, требующая всего, что необходимо для здоровья, благополучия, функционирования и безопасности, с серьезным и добросовестным отношением к работе, чтобы избежать ненужного ущерба или риска. Таким образом, политика заботы начинается с осознания важности жизненного опыта, а реальность этого опыта должна быть центром нашей политики».

Критику «политики заботы» можно найти в книге Джудит Батлер «Сила ненасилия», в которой Батлер пишет: «Насколько бы важной ни была переоценка уязвимости и внимание к заботе, ни уязвимость, ни забота не могут служить основой политики… Если, например, под этикой или политикой заботы мы подразумеваем, что последовательная и бесконфликтная человеческая природа может и должна быть источником политической структуры феминизма, то значит мы стали частью раздвоенной реальности, в которой нашу агрессию сначала вырезают из общей картины или проецируют на других».

29

Кристина Шарп в своей книге «По следу» пишет: «Я хочу видеть в „заботе“ пищу для размышлений. Я хочу осмыслять заботу в исчезновении как пищу для ума и причину (не)бытия Черных людей в этом мире. Другими словами, книга „По волнам: о Черноте и бытии“ – работа, которая демонстрирует и настаивает на том, что мышлению необходима забота („всякая мысль – Черная мысль“) и что мышление и забота должны представать в едином русле». Шарп продуктивно различает «работу по пробуждению» от патерналистского, контролирующего типа заботы, который исходит из «навязанных государством режимов слежки»: «От эвфемизма государственной „заботы“, выбранного для обозначения насильственного изъятия детей и законов политики „пределов входной двери“ в Нидерландах, которые вынуждают зачастую именно небелых людей подчиняться государственному навязыванию и слежке, до медицинских экспериментов и принудительного кормления тех, кто объявляет голодовку и отказывается от еды в знак протеста против того, что их удерживают против их воли, и против обстоятельств, в которых их содержат. Всё это называется „заботой“. И всё же мне хочется найти способ понимать заботу как способ чувствовать, сочувствовать и сопереживать, как способ обращаться с живыми и умирающими».

30

Безусловно, такое допущение противоречит идее «единства вашего искусства и вашей этики», изложенной, например, в книге «Художественное движение Черных» (1968). Ларри Нил пишет: «Художественное движение Черных считает, что ваши этика и эстетика едины, а противоречия между этикой и эстетикой в западном обществе – симптом умирающей культуры».

31

Эпатировать буржуазию (франц.). – Примеч. пер.

32

Подробнее о «кризисе заботы» см. работы Эвелин Накано Гленн «Вынужденная забота», Нэнси Фрейзер «Противоречия капитала и заботы» и Венди Браун «Ликвидация демоса». Также см. феминистские работы об этике заботы: психологини Кэрол Гиллиган («Иным голосом»), философини Нэл Ноддингс («Забота»), политологини Джоан Тронто («Моральные границы») и философини Сары Раддик («Материнское мышление»). Подробнее о заботе о себе в активистских кругах см. часто приводимую цитату Одри Лорд (из работы «Вспышка света» 1988 года): «Забота о себе – не избалованность, а самосохранение. Это способ вести политическую борьбу». См. также другие тексты, например, брошюру «Исцеление в действии», опубликованную движением Black Lives Matter: https://blacklivesmatter.com/wp-content/uploads/2017/10/BLM_HealinginAction-1–1.pdf

33

Моулсворт приводит следующие примеры: «Терапевтические семинары для женщин Симоны Ли в Новом музее в Нью-Йорке… Выставка Кэрон Дэвис „Управление болью“ в галерее „Вайлдинг крэн“ в Лос-Анджелесе и фанк-фестиваль Лорен Хэлси „Кингдом сплёрдж(4)“ в пространстве „Рисесс“, отчетливо репаративные альбомы Дева Хайнса и Соланж, а также появление „Фонда перестройки“ в Чикаго и „Андерграунд-музея“ в Лос-Анджелесе (в программы которых входят йога и медитация)». В соответствии с Черной радикальной традицией такие институции, как «Андерграунд-музей» и «Фонд перестройки» (к ним я бы добавила фонд Art + Practice в Лос-Анджелесе), наряду с программной и выставочной деятельностью предлагают возможности профессионального обучения, уход за детьми, помощь в поиске жилья, образование и стажировки для молодых людей из детских домов.

34

В английском языке Black – это политически мотивированный термин обозначения определенных групп населения с темным цветом кожи, связанный с гордостью, силой, самоутверждением, эмансипацией и антирасизмом (особенно для тех, кто знаком с антирасистским дискурсом США – контекстом, в котором работает Нельсон). В США этот термин используется для политического самонаименования (вспомним, например, леворадикальную группу «Черные пантеры»). В русскоязычном дискурсе ведутся споры по поводу корректного перевода слова Black. Слово «черный» может отсылать к разным меньшинствам в России и за ее пределами в рамках квазинационалистического дискурса. Переприсвоения слова «черный» не произошло, что может быть связано с иной социально-этнической географией сообществ и иными видами политической борьбы. No Kidding Press делает выбор в пользу перевода «Черный» с целью подчеркнуть именно эмансипаторность этого термина, как в уже изданных издательством книгах Одри Лорд и Поля Пресьядо. «Чернокожий», знакомое по истории поддержки антиколониальной борьбы в странах Азии и Африки, не рассматривается издательством из-за его акцента на «коже». – Примеч. пер.

35

Муньос считал выступления Джека Смита «богатыми антинормативными сокровищницами квирных возможностей» и относился к ним как к основополагающим, несмотря на то, что поначалу был встревожен «[их], так сказать, ориентализирующими и тропикалистскими аспектами»; всё это доказывает, что для Муньоса дезидентификация не была предопределена и переопределена уровнем социальной вовлеченности, но оставалась вопросом интерпретации, в отношении которой мнения критиков могли и будут расходиться.