Читать книгу Indira Gandhi - Mercedes Castro - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1 LA NIÑA QUE SOÑABA CON LIBERAR A LA INDIA

ОглавлениеQuise sacrificar mi vida por mi país.

Parecían tonterías y en cambio... Lo que sucede cuando somos niños incide para siempre en nuestra vida.

INDIRA GANDHI

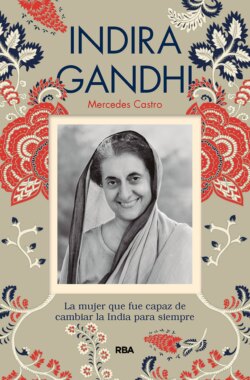

Indira de adolescente junto a sus padres. Desde pequeña demostró poseer el arrojo y el ímpetu de una líder, influida por su educación y por el espíritu luchador que su familia le inculcó.

En la segunda década del siglo xx, en los difíciles años en los que la India intentaba sacudirse el dominio colonial británico, una niña solitaria, menuda y tímida soñaba con liberar a su país. Vivía en una villa azul y blanca conocida como Anand Bhavan («la morada de la felicidad»), en la populosa ciudad de Allahabad, cerca de la frontera con Nepal. Muy pronto, aquella niña descubrió que su familia no era como las demás. Se llamaba Indira, pero en su casa todos la llamaban Indu, y se apellidaba Nehru, un nombre que, en su país, llevaba aparejado un profundo significado. La relevancia de su apellido trascendía con mucho el prestigio de su padre, Jawaharlal, y de su abuelo, Motilal, respetados y notorios abogados; y también, sin duda, el hecho de que fueran una familia adinerada y próspera, en la que tanto los hombres como las mujeres eran personas instruidas, cultas y con estudios, que conocían el mundo, hablaban idiomas y poseían amplitud de miras y de horizontes.

En aquel país sometido desde hacía un siglo al yugo de la colonización inglesa, el apellido Nehru significaba libertad, y también conllevaba una promesa: la de que todos y cada uno de los miembros de la familia lucharían incansablemente por la independencia de su pueblo, algo que desde bien pronto, antes siquiera de aprender a leer, escribir o deletrear su propio nombre, asumió la pequeña Indu.

Indira vino al mundo el 19 de noviembre de 1917 en Anand Bhavan, la residencia familiar. Todos aguardaban su llegada con una mezcla de expectación y esperanza: aquel bebé sería el primogénito de Jawaharlal y de su joven esposa, Kamala Kaul, y, también, el primer nieto de Motilal.

Tanto los Nehru como los Kaul procedían de Cachemira, pero ambas familias habían decidido emigrar en busca de prosperidad y un futuro mejor. Los Nehru se habían asentado en Allahabad, mientras que los Kaul, atraídos por la importancia política y comercial de Delhi, la metrópolis más poblada de la India, se habían decantado por esta histórica ciudad.

Las dos familias pertenecían a la clase más pudiente y elevada de su sociedad: eran brahmanes, la casta hindú dedicada tradicionalmente a labores relacionadas con la religión, la actividad intelectual y la enseñanza. Sin embargo, a diferencia de los Nehru, los Kaul eran mucho más conservadores: sus costumbres, su educación y su estilo de vida estaban profundamente arraigados en la tradición y la cultura hindúes y vivían, vestían e incluso se expresaban de una forma absolutamente alejada del modo occidental, hasta el punto de que Kamala, antes de convertirse en esposa de Jawaharlal, no sabía hablar inglés.

Su matrimonio, celebrado en 1916, fue concertado, una práctica habitual en la India entre miembros de la misma casta. El novio tenía veintisiete años, diez más que su futura esposa, quien desde el primer momento no encajó bien con las mujeres de su familia política, entre ellas su suegra, Swarup Rani, la hermana de esta, Bibi Amma, que vivía con la familia, y sus dos jóvenes cuñadas, Krishna y Vijayalakshmi, hermanas menores de Jawaharlal.

Sin embargo, nada de todo esto parecía importar aquel tormentoso 19 de noviembre de 1917. Estaba a punto de nacer el primer miembro de una nueva generación y, aunque nadie lo decía en alto, todos deseaban que fuera un varón. Por fortuna, y pese a la sorpresa, cuando se supo que se trataba de una niña, ninguno de los dos hombres de la casa pareció sentirse decepcionado, tal vez porque confiaban en que los futuros embarazos de Kamala podrían darles varones. Sea como fuere, Jawaharlal estableció desde un principio que Indira recibiría una educación basada no en su género —algo que con el paso del tiempo habría terminado relegándola a las labores domésticas—, sino en su futuro y su potencial: era una Nehru, por lo que estaba llamada a grandes empresas, y, como tal, debía ser instruida para ello.

El período de formación de Indira comenzó muy pronto, y no se limitó a la instrucción intelectual con profesores particulares y preceptores en la casa familiar, sino también, y sobre todo, a la toma de conciencia de su identidad y de lo que ello conllevaba. Quizá por este motivo el primer recuerdo de la pequeña Indu tendría mucho que ver tanto con su país, la India, como con su origen, y tuvo como escenario su propia casa.

El año 1920 marcó un punto de inflexión en la vida de la familia y fue un año clave en el destino político del clan Nehru. Jawaharlal se convirtió en activo seguidor de uno de los amigos más próximos de la familia, Mohandas Karamchand Gandhi, considerado el líder indiscutible del movimiento de independencia indio.

Gandhi había desarrollado un método de protesta, el satyagraha («abrazo de la verdad» en sánscrito), que promovía la desobediencia civil, la resistencia pasiva y la no violencia. En 1919, la popularidad del movimiento llevó al Parlamento británico a aprobar la Ley Rowlatt, que autorizaba al virrey de la India a arrestar sin orden judicial previa a cualquier sospechoso de rebeldía. Esta medida no hizo sino incrementar la tensión en el país, hasta el punto de que el 13 de abril de 1919, en la ciudad de Amritsar, las tropas británicas cargaron indiscriminadamente contra una muchedumbre desarmada que participaba en una protesta pacífica. Hubo cuatrocientos muertos y mil doscientos heridos, entre los que se contaban mujeres y niños.

Como única respuesta posible a la masacre, Gandhi, ya conocido como Mahatma («alma grande»), promovió una campaña de no cooperación y boicot a la presencia inglesa en el país. Fueron muchos los ciudadanos indios dispuestos a tomar medidas drásticas: funcionarios que ocupaban altos cargos gubernamentales dimitieron, numerosas familias sacaron a sus hijos de los colegios británicos y Jawaharlal, que sentía que no podía permanecer al margen, decidió sumarse al movimiento encabezado por Gandhi abandonando su profesión de abogado para dedicarse únicamente a luchar por la independencia de la India. En cierta manera, ser abogado suponía defender y respetar las leyes inglesas, las del país que sometía a los suyos, y por tanto debía renunciar a ellas, así como a todo signo (doméstico, de vestimenta o relativo a las costumbres) que implicara su aceptación y, por lo tanto, legitimara el dominio colonial. Para certificar esta decisión, y como acto simbólico, los Nehru decidieron quemar en una hoguera los muebles, las ropas y todos los objetos de fabricación británica que poseían.

La suya era una casa rica, incluso suntuosa; había sido construida en 1871 y Motilal la había comprado en 1900 con la intención de convertirla, más que en una villa, casi en un palacio que diera fe de su privilegiada posición como uno de los mejores letrados del país. Estaba enclavada en una enorme finca de extensos y frondosos jardines y praderas y decorada con muebles, vajillas, pinturas y selectas tapicerías adquiridas en los muchos viajes que el patriarca había realizado por Europa durante su carrera. En aquel momento, el de su máximo apogeo, la residencia, a la que se accedía a través de una escalinata blanca flanqueada por inmensas galerías con balaustradas pintadas de azul, contaba con casi un centenar de miembros de servicio.

El día de la quema, el fuego devoró todos los objetos, prendas y símbolos relacionados con la dominación británica. Se quemaron desde los uniformes de corte occidental del personal de servicio hasta los impecables trajes de confección inglesa de Motilal y Jawaharlal, e incluso la ropa blanca de la familia, de la que se decía que era enviada a la capital británica todas las semanas para ser lavada, fue pasto de las llamas. La pequeña Indira, de tres años, asistió a todo ello sin perder detalle. A partir de ese día, la familia vistió las prendas tradicionales indias tejidas a mano, habló en hindi y no en inglés y renunció a cualquier elemento que representara la aceptación de la dominación británica.

¿A cualquiera? Apretada contra su pecho, Indira sostenía una muñeca, un regalo de su padre traído de uno de sus muchos viajes a Inglaterra, de la que se negaba a desprenderse. Uno de sus primos, mayor que ella, se acercó y le exigió que la arrojara al fuego, pues también aquel objeto era de fabricación inglesa. De lo contrario, le dijo, estaría traicionando a la India.

Indira se negó y huyó a su habitación, donde escondió la muñeca. Días después, aquellas palabras seguían atormentándola, haciéndola debatirse «entre el amor a mi muñeca y el deber hacia mi país», hasta que finalmente, una mañana, subió a la azotea de la casa y allí, sola, prendió fuego a su querida compañera de juegos. Pocas horas después, pareció que las llamas que habían engullido a su muñeca la hubieran consumido también a ella, pues cayó enferma, presa de la fiebre. Tiempo más tarde reconocería, en uno de los muchos textos autobiográficos que publicó sobre los primeros años de su vida, que «Incluso a día de hoy, sigo odiando prender una cerilla».

Casi un año después, en noviembre de 1921, Motilal y Jawaharlal organizaron una huelga coincidiendo con la visita oficial del príncipe de Gales, y el heredero de la corona del Imperio británico, el príncipe Eduardo, no fue recibido con el clamor popular esperado. No hubo banderolas ni multitudes en las calles, los comercios permanecieron cerrados y el paso de la comitiva se desarrolló por una ciudad desierta. Poco después, la policía irrumpió en Anand Bhavan y detuvo a los dos varones de la familia Nehru. Aquel fue el primero de los muchos arrestos a los que se enfrentarían ambos. En el juicio posterior, el anciano Motilal se sentó en silencio en el banquillo de los acusados. Él, un eminente abogado, rehusaba defenderse en la misma sala de juicios en la que con tanto celo había desempeñado su cargo, como muestra de desprecio al tribunal inglés. Mientras se desarrollaba el proceso, Motilal sostuvo en su regazo a Indu, su pequeña y única nieta. Su silencio fue, tal vez, la mejor enseñanza que pudo transmitirle, y la niña, a sus cuatro años, pareció comprenderlo, pues incluso la prensa local la alabó por su buen comportamiento. Como buena Nehru, Indira era, sin duda, digna y orgullosa.

La benjamina de los Nehru creció en un ambiente dominado por mujeres (abajo, con su madre y otras miembros de la familia) y bajo un apellido que la destinaba a contribuir de forma activa en la liberación de su país. Sus padres eran la revolucionaria Kamala y el abogado Jawaharlal (arriba, a la izquierda), a quien solía imitar ofreciendo mítines al personal de servicio (arriba, a la derecha).

Días más tarde, el tribunal dictó sentencia imponiendo una multa que Motilal y Jawaharlal se negaron a abonar, lo que provocó que la policía irrumpiera de nuevo en la casa familiar para embargar los muebles como pago. Pese a su corta edad y su frágil apariencia, Indu plantó cara a los agentes e incluso llegó a morder a uno en un dedo; sin lugar a dudas, además de la ideología y la determinación de la familia, Indira también había heredado su espíritu luchador y la convicción necesaria para defender sus ideas hasta las últimas consecuencias.

A partir de aquella primera encarcelación, la lucha de los Nehru se intensificó. Se convirtieron en los seguidores más activos y destacados del movimiento encabezado por Gandhi, a quien Indira llamaba familiarmente Bapu («padre»), y Anand Bhavan pasó a ser, en cierto modo, el cuartel general de todos los militantes. La familia al completo estaba implicada en la lucha, y la casa siempre estaba llena de personas que entraban y salían con recados, consignas y órdenes, de modo que la vivienda dejó de cumplir su función primordial de hogar. Aquel no era un ambiente convencional para una niña, sola entre tantos adultos que a todas horas pretendían hablar con su padre, con su abuelo o con Mahatma, que solía instalarse allí a temporadas.

Indira buscaba refugio en el jardín, donde trepaba a los árboles y jugaba sin ningún tipo de restricción y sin preocuparse por las normas que le imponían los adultos; a veces, incapaz de sustraerse del ambiente de la casa, colocaba a todos sus muñecos en formación y organizaba manifestaciones que debían resistir las cargas policiales, o representaba insurrecciones, reuniones, escenas de arrestos... «Mis muñecas casi nunca fueron bebés, sino hombres y mujeres que atacaban cuarteles y acababan en la cárcel», relataría tiempo después. También, en ocasiones, reunía al servicio y, subida a una silla, los arengaba con mítines apasionados. Toda la familia estaba afiliada al Partido del Congreso —la agrupación política a favor de la independencia de la India fundada, entre otros, por Motilal— y Kamala, viendo el fervor insurgente de su hija, le cosió un pequeño uniforme de voluntaria del partido con el que Indira desfilaba orgullosa. Sus juegos, necesariamente, representaban su vida:

No solo mis padres, sino toda mi familia estaba implicada en la resistencia […]. De manera que, de vez en cuando, acudían los guardias y se los llevaban indiscriminadamente. […] ¡No se imagina cómo me ha formado el criarme en aquella casa en la que la policía irrumpía para llevárselos a todos…! Desde luego, no he tenido una infancia feliz y serena. Era una niña delgada, enferma, nerviosa […]. Y tenía que arreglármelas sola.

Como recordaría muchos años más tarde en una larga entrevista concedida en 1972 a la escritora Oriana Fallaci, su vida eran aquellos arrestos indiscriminados en los que las autoridades no solo se llevaban a los hombres de la familia, sino también a las mujeres, pues estas participaban activamente en las protestas. Valientes y firmemente comprometidas, la causa las movía tanto por su patriotismo como por el deseo de demostrar su implicación. En medio de aquel clima de reivindicación de libertades, no podían menos que reclamar sus propios derechos y su lugar en una sociedad que hasta entonces las había arrinconado y silenciado.

Tras los arrestos, los amigos de la familia a menudo llamaban a la puerta preguntando por su padre, e Indira acudía a abrir y explicaba: «Lo siento, está en la cárcel». Y es que, en efecto, los períodos de encarcelamiento de su padre cada vez eran más largos y habituales, e Indira pronto tuvo que habituarse a sus ausencias y a las visitas mensuales al penal acompañando a su madre.

Jawaharlal, que con ironía había llegado a afirmar que la cárcel era su «segundo hogar», intentaba por todos los medios no perder el contacto con su hija. Por eso, en otoño de 1922, decidió comenzar a escribirle largas cartas, que posteriormente se recogerían en diversos volúmenes y serían estudiadas en los colegios de la India por su indudable valor, tanto moral como didáctico. En aquellas misivas, que solía firmar como Papu, le hablaba con toda sinceridad de sus convicciones, de su modo de entender la vida y, también, de sus aspiraciones respecto a ella:

Hija mía:

Ayer me preguntaste por qué tenías que aprender tantas cosas al mismo tiempo: porque quiero que recibas una instrucción integral. No solo formación intelectual, lo que te convertiría en un ser de enorme cabeza y cuerpo pequeño. Quiero que seas una persona completa, y eso significa una educación lo más amplia posible. Tus preceptores dicen que destacas en todo lo relativo al pensamiento, pero tú no eres mero intelecto, ni rudo cuerpo animal, ni solo corazón o alma. La armonía de los tres aspectos hará de ti una persona íntegra y completa.

Por esas vías te liberarás de la dominación de la ignorancia y ayudarás a los demás a liberarse de ese monstruo cegador, que es uno de los más tristes signos de debilidad con los que tendrás que luchar. Cuanto más combatamos la ignorancia, más cerca estaremos de la libertad.

Te escribo estas palabras que quizá únicamente comprenderás plenamente dentro de algunos años. Pero quiero que conserves estos rastros de tu padre que tanto te quiere.

Para Indira aquella relación epistolar, la única que podía mantener con su padre, era prioritaria, casi orgánica, e influida por sus palabras buscaba parecerse a él en todo cuanto le fuera posible. Como ejemplo, baste un detalle curioso. Jawaharlal, a quien muchos ya comenzaban a llamar Pandit («maestro») Nehru, disponía de un telar en la cárcel para fabricarse sus propias ropas. Se trataba de un gesto simbólico, alentado por Gandhi, que representaba el rechazo a la vestimenta y costumbres británicas y el respeto a la tradición hindú; Indira, como no podía ser de otro modo, exigió tener en casa su propio telar en miniatura. Más tarde, a medida que crecía y aprendía a leer y escribir, comenzó a enviarle largas cartas que firmaba, para diversión de su padre, como Indu-boy.

Por desgracia, y en efecto, ella sería el único «hijo» (boy) para el matrimonio, pues en noviembre de 1924, Kamala dio a luz en ausencia de Jawaharlal, de nuevo encarcelado, a un niño prematuro que murió a los pocos días de nacer. Indira no dudó en recurrir a sus abuelos y tías para rogarles que le brindaran más atención y cariño a su madre, físicamente muy débil tras el parto y vulnerable por el posterior fallecimiento de su bebé, aunque su petición cayó en saco roto.

Quizá su indiferencia no fuera tal; es posible que, en realidad, ellos se consideraran implicados en causas mayores y más trascendentes: la de los Nehru era una lucha que perseguía liberar a todo un país, por lo que no podían ocuparse de una única persona, una única pena, una única pérdida. Sin embargo, desde la perspectiva de Indira, una niña para la que el centro de su mundo eran con toda lógica sus padres, aquella frialdad para con su madre, aquella incomprensión incluso, se entendía como una injusticia: solo ella parecía ser consciente del dolor de Kamala, solo ella parecía preocuparse por su estado y ser su único consuelo. A raíz de aquella terrible experiencia descubrió dos circunstancias que cimentaron su personalidad y su modo de entender la política: por un lado, que nadie daba voz a las personas en situación de debilidad y, por tanto, era imperioso enseñarles a hacerse oír; por el otro, para bien o para mal, que todo el peso y las expectativas de un apellido como el suyo recaerían en ella y solamente en ella.

También aprendió, quién sabe si inspirada por la doctrina de Gandhi, a mostrar su oposición ante las injusticias no a través de la violencia o la protesta activa, a todas luces ineficaces frente a su familia dada su corta edad, sino del silencio, que utilizaba, encerrándose en su mundo y ocultando sus emociones, para ignorar, mostrar su disconformidad y exasperar a los adultos. Muchos años después, convertida ya en una líder respetada a nivel mundial, seguiría utilizando esos silencios como parte de su táctica política a la hora de negociar o debatir asuntos de vital trascendencia.

En última instancia, el fallecimiento del segundo bebé del matrimonio, aquel varón tan deseado por los Nehru, fue determinante para toda la familia y para el desarrollo de su historia. A consecuencia del parto prematuro, de la pena y de la soledad que le ocasionó dicha muerte, Kamala empeoró tanto física como anímicamente. Pronto hubo que buscar especialistas fuera de Allahabad que pudieran tratarla, hasta el punto de que Jawaharlal se vio obligado a recurrir a médicos ingleses, una decisión que tomó a sabiendas de que supondría interrumpir el boicot de la familia a las instituciones coloniales.

El diagnóstico fue contundente: tuberculosis pulmonar, una enfermedad gravísima y con un porcentaje de mortandad tan elevado en aquella época que padecerla se consideraba casi una sentencia de muerte. Jawaharlal decidió ingresar a Kamala en un hospital de la ciudad india de Lucknow y, para estar cerca de ella, Indira se trasladó allí con Rajpati, su abuela materna. Sin embargo, tras varios meses, y ante la falta de mejoría, se hizo necesario dar un paso más y trasladar a la paciente a la ciudad suiza de Ginebra.

Jawaharlal tuvo que pedirle dinero a Motilal. La renuncia del otrora brillante y solicitado abogado a ejercer su profesión para volcarse en la lucha por la independencia había mermado considerablemente sus recursos. Su padre, en cambio, que había ejercido durante más años y seguía siendo un hombre acaudalado, no vaciló en hacerse cargo de los gastos, por lo que el 29 de febrero de 1925, Indira y sus padres embarcaron rumbo a Europa. A Indu, que a los siete años no había salido de la India, la experiencia le resultó memorable, no solo por el viaje en barco de vapor o el desembarco en un país tan diferente al suyo, sino por el hecho de vivir a solas con sus padres. Y es que sin tías ni abuelos ni otros parientes más lejanos alrededor, sin sirvientes ni compañeros de partido rondando por la casa, aquella era la primera vez que Indira tenía a sus padres «en exclusiva» para ella y, a pesar del drama que suponía la enfermedad de Kamala, la novedad era excitante. Es cierto que la pensión en la que se alojaban nada tenía que ver con la villa en la que había nacido y crecido, y tampoco con los lujosos hoteles que Jawaharlal había frecuentado durante los años dorados de su profesión. Pero no es menos cierto que, a cambio de renunciar al antiguo esplendor, Indira contaba ahora con una independencia inusitada, muy alejada del férreo control al que siempre la habían sometido institutrices y niñeras.

Jawaharlal matriculó a su hija en la prestigiosa Escuela Internacional de Ginebra y la instó no solo a estudiar, sino también a madurar y a valerse por sí misma, animándola, entre otras muchas cosas, a ir sola al colegio a pesar de su corta edad. Esa fue otra de las novedades para Indira: podía caminar por la calle sin la constante vigilancia de un adulto, un hecho banal para tantos niños pero que, para ella, supuso una inyección de seguridad en sí misma.

Aquellas calles, además, eran muy diferentes a las de su país: limpias, de colores discretos y poco llamativos; calles frías y húmedas de tonos grises y azules, de aire puro y, sobre todo, silenciosas. Cuando caminaba por ellas, a Indira la asaltaba una desconcertante contradicción: experimentaba paz, sosiego y tranquilidad, pero a la vez añoraba el caos al que estaba acostumbrada, el de las avenidas polvorientas y populosas de su país, llenas de gente, de ruido, de moscas y bullicio, de color. Le gustaba el orden europeo, aquella sensación de previsibilidad que le daba certezas en un mundo como el suyo, siempre a punto de desmoronarse, pero echaba de menos los saris de vivos colores, las vacas en mitad de la vía pública, la luz y, sobre todo, el sol y el aire cargado de aromas de su tierra.

Eso sí, gozaba de una muy novedosa libertad: en Suiza no era la heredera de la saga más importante del país, nadie sabía cómo se apellidaba, y eso le proporcionaba una libertad que, sin embargo, duró poco tiempo, pues la salud de Kamala no mejoraba y Jawaharlal decidió mandar a su hija a un internado para dedicarse por completo a su esposa.

Indira pasó por dos internados suizos, uno en Chesières y, después, otro en la ciudad de Bex: la Escuela Nueva. Situado en las montañas, el centro potenciaba la «vida sana» y fomentaba el contacto con la naturaleza. Por ello se procuraba que las alumnas respiraran aire puro en todo momento, por lo que las ventanas del colegio siempre estaban abiertas. Aquello, junto con las duchas de agua helada, mortificaba enormemente a Indira, que más adelante recordaría con desagrado el lugar, excepto por un detalle: probablemente fue allí, o quizá en un viaje durante las vacaciones escolares de verano con sus padres a Londres y París, donde descubrió la figura de Juana de Arco. El impacto resultó determinante para ella:

Fue mi sueño de chiquilla […]. No recuerdo dónde leí algo acerca de ella, pero sí que inmediatamente cobró una importancia definitiva para mí. Quise sacrificar mi vida por mi país. Parecerían tonterías, y en cambio… Lo que sucede cuando somos niños incide para siempre en nuestras vidas.

El valor de la Doncella de Orleans, su fe en la fuerza de sus convicciones y su audacia para hacer frente a la autoridad imperante fue un modelo tanto para aquella Indira que anhelaba emularla como para su padre, que desde la prisión apeló en múltiples ocasiones a todo aquello que la mártir simbolizaba para infundir en su hija el coraje que necesitaba para poder salir adelante. En una de estas cartas le escribió:

Luna mía, ¿recuerdas cómo te fascinaba Juana de Arco y cómo querías parecerte a ella? Los hombres y mujeres comunes no suelen ser heroicos. Piensan en su pan y mantequilla cotidianos, en sus hijos, en las preocupaciones de su hogar y en cosas similares. Pero llega un momento en que todo un pueblo se llena de fe por una gran causa, e incluso hombres y mujeres simples y corrientes se convierten en héroes, y la historia se convierte en conmovedora y en un hito. Los grandes líderes tienen algo en ellos que inspira a todo un pueblo y los hace hacer grandes obras.

No sería el único descubrimiento de Indira durante el periplo europeo de los Nehru: en Londres se vieron obligados a peregrinar de pensión en pensión en busca de una que los aceptara, ya que en muchas les negaban el alojamiento por ser «personas de color». Este hecho, el rechazo por no ser blancos, supuso un choque brutal para Indira, cuya familia, al pertenecer a la casta hindú más privilegiada, la de los brahmanes, era tratada en la India con una consideración equiparable a la reservada a la nobleza. Fue una dura experiencia que contribuiría a forjar en su interior la necesidad de luchar fervientemente contra el racismo y la desigualdad.

Por fortuna, la salud de Kamala fue mejorando, y poco después de aquellas vacaciones, a finales de 1927, Jawaharlal decidió que era el momento de regresar a la India. Su relevancia política a nivel internacional se había consolidado durante aquella larga estancia suiza mediante encuentros con líderes europeos y figuras destacadas del mundo de la ciencia y la cultura, como el físico Albert Einstein, el político inglés George Lansbury, gran defensor de los derechos de las mujeres y la justicia social, o Romain Rolland, famoso escritor y pacifista francés que en 1915 había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Indira, que a causa de aquel prolongado viaje había pasado dos años años alejada de su país, volvía a él con diez años y algunas valiosas lecciones en su interior.

Indira retomó pronto sus costumbres, pero lo cierto es que la estancia en Europa había provocado importantes cambios en ella. Aunque nunca lo había sido, ahora era menos conformista si cabe, y en lo relativo a la educación se había vuelto más exigente, demostrando un insaciable interés por adquirir conocimientos. Por este motivo, el plan de estudios de su nuevo colegio en Allahabad, el Convento de Jesús y María, regido por religiosas, comenzó a resultarle insuficiente en comparación con la formación recibida en Suiza. Empezó a faltar a clase cada vez más a menudo, para dedicarse, en cambio, a acompañar a su abuelo en sus viajes, algo que tanto este como su padre aceptaron, pues sabían que en las aulas Indira jamás tendría acceso a las experiencias que acumularía junto a ellos.

A finales de aquel año, con motivo de la sesión anual del Partido del Congreso, la familia viajó a Calcuta, la ciudad más industrializada del país, donde la conciencia política de la ciudadanía empezaba a tomar fuerza. Debido a su preponderancia económica, desde finales del siglo XIX las ansias de independencia habían cristalizado allí de manera especialmente intensa, lo que había motivado que en 1911 los ingleses retiraran la capitalidad a la ciudad a favor de Delhi.

La convención del partido reunía a los líderes más destacados del movimiento, y la población esperaba expectante a Gandhi, pero también a los Nehru, que habían viajado hasta Calcuta al completo. Todos entendían que se trataba de un momento histórico, y así lo vivieron y escenificaron: accedieron a la sede de la asamblea en un carruaje tirado por treinta y cuatro caballos blancos y precedido por un escuadrón de motoristas. La comitiva la cerraba un cortejo de voluntarios ataviados con el uniforme del partido y mujeres con el sari tradicional. Desde luego, nada que ver con el fallido recibimiento al príncipe de Gales que había llevado a Jawaharlal y a Motilal a la cárcel seis años antes. El suyo sí que era todo un cortejo real, el de unos líderes aclamados por su pueblo.

En el transcurso de aquella asamblea, el Congreso Nacional Indio eligió a Motilal como presidente del partido, y un año después, la convención celebrada en Lahore hizo lo propio con Jawaharlal. La familia entera asistió a aquel acto de profundo simbolismo para los Nehru, y allí presenciaron cómo un anciano Motilal se despojaba de la capa de presidente y la colocaba sobre los hombros de su hijo mientras declaraba: «Lo que el padre no puede llevar a término, que lo consiga su hijo».

Aquella asamblea fue un acontecimiento histórico también por otro motivo, pues estaba previsto que, al cierre de la sesión, el 31 de diciembre de 1929, se proclamara una solemne resolución reivindicando la independencia de la India. Jawaharlal había trabajado en ella durante días, a sabiendas de su trascendencia. Cuando terminó de redactar el texto, llamó a Indira a su despacho en Anand Bhavan y, tendiéndole una copia mecanografiada, le pidió que la leyera en voz alta.

Ella, con voz trémula y emocionada, cumplió su petición. Años después, en el libro My Truth («mi verdad»), un compendio de entrevistas en las que Indira rememoraba los momentos más significativos de su vida, recordó cómo aquellas palabras de su padre se grabaron a fuego en su cabeza y en su corazón:

Creemos que es un derecho inalienable del pueblo indio, como lo es de todos los demás, ser libre y gozar de los frutos de su propio trabajo […].

Creemos que si un Gobierno priva a un pueblo de estos derechos y lo oprime, el pueblo a su vez tiene derecho a cambiar ese Gobierno o a abolirlo […].

Creemos, pues, que la India debe romper sus lazos con Gran Bretaña y alcanzar la total independencia […].

Días después, cuando Jawaharlal leyó su proclama ante la asamblea, en presencia también de su familia, y acto seguido se izó frente a los asistentes la bandera nacional, símbolo de todo un pueblo en lucha por su libertad, Indira supo, con toda la lucidez de sus doce años, que defendería hasta la muerte aquellos ideales.

Para Indira, el inicio de 1930 no solo supuso un cambio de año o de década, sino que su vida al completo dio un vuelco: en enero comenzó una nueva etapa de intensa lucha política, lo que generó arduos enfrentamientos con Inglaterra e infinidad de gestos destinados a evidenciar la decisión del pueblo indio de llevar hasta sus máximas consecuencias la desobediencia civil pacífica planteada por Gandhi. Los Nehru, como no podía ser de otro modo, apoyaron dicha campaña hasta sus últimas consecuencias, y Motilal sintió que había llegado el momento de realizar una acción de gran valor simbólico que para su nieta supondría una profunda sacudida personal: donar el hogar familiar al Partido del Congreso.

Anand Bhavan, la magnífica villa de cuarenta y dos habitaciones, pista de tenis y piscina cubierta, pasó a ser Swaraj Bhavan («la morada de la independencia»), y la familia tuvo que trasladarse a una residencia más pequeña que rebautizaron con el nombre de la primera, si bien no podía equipararse a esta en lujo y comodidades.

Para Indira, aquel traslado supuso un duro golpe: no se trataba ya de abandonar las comodidades o a los sirvientes, sino de renunciar a su casa, el lugar donde había nacido y crecido. Desprenderse de ella implicaba despedirse de sus jardines, de los árboles a los que había trepado durante su niñez y que habían sido su refugio, y legarlos a la causa por la independencia significó al mismo tiempo un orgullo y un gran sacrificio.

Indira sentía que no podía permanecer al margen de aquel clima familiar de intenso compromiso, y pronto comenzó a promover sus propias iniciativas: quiso afiliarse al Partido del Congreso, pero rechazaron su solicitud por ser demasiado joven. Dado que los adultos le vetaban la entrada en su organización, decidió, resuelta, crear la suya propia. Inspirándose en la epopeya en verso Ramayana, uno de los textos sagrados más importantes de la literatura india, en la que un ejército de monos socorre al dios hindú Rama y le ayuda a tender un puente gigantesco entre la India y Lanka para liberar a su esposa Sita, Indira bautizó como Vanar Sena, o Brigada de los Monos, a su milicia, y reclutó como miembros a todos aquellos niños dispuestos a realizar tareas de intendencia, como llevar y traer mensajes y recados, organizar y enviar la correspondencia, hacer pequeñas compras, coser banderas… Se trataba de labores silenciosas, anónimas, en apariencia insignificantes, pero tan necesarias para el buen funcionamiento de la causa como lo eran para el de los hogares, e incluso del país, las que llevaban a cabo día a día las mujeres. Indira, quién sabe si inspirada por su propia madre, el sostén de su familia y de la organización política cuya cara visible era Jawaharlal, supo entender que aquellas pequeñas labores, tanto las femeninas como las infantiles, eran en realidad el auténtico motor que hacía que una estructura, o una lucha encaminada a la rebelión, siguiera en movimiento y funcionara.

Por otra parte, las cargas policiales contra los rebeldes —cada vez más frecuentes, casi diarias, a medida que se engrosaban las filas de los independentistas indios— dejaban un número importante de heridos, por lo que se decidió instalar una especie de hospital de campaña en la antigua casa de Swaraj Bhavan, en el que incluso la pequeña Indira colaboró como enfermera. Pronto los miembros más mayores de la Brigada de los Monos la imitaron, y muchos comenzaron a ayudar preparando comidas y atendiendo a los convalecientes.

Se estima que la Brigada de los Monos llegó a contar, en diferentes niveles de implicación, con nada menos que sesenta mil miembros, de edades comprendidas entre los cinco y los dieciocho años. Un poderío que se evidenció en marzo de 1930, cuando, bajo la batuta de Indira, una niña de solo doce años, quince mil «monos» salieron a desfilar por las calles mientras muchos otros integrantes, en torno a cincuenta mil, los aclamaban.

No era para menos, pues sus tareas iban mucho más allá de lo meramente organizativo, cobrando una trascendencia esencial para la resistencia y, sobre todo, resultando sorprendentemente eficaces frente a las autoridades inglesas. Porque ¿quién iba a sospechar de todos aquellos niños inofensivos que jugaban por la calle, se colaban por todas partes y llegaban a cualquier rincón?

Lo cierto es que ellos, en su insignificancia, podían entrar y salir a su antojo casi de cualquier lugar; no llamaban la atención y, por supuesto, no parecían entrañar ningún peligro.

Los ingleses no lo comprendieron de inmediato, pero Indira estaba dotada de una virtud que muchos años después le sería enormemente útil y que revelaba que, pese a su juventud, su madera de gobernante era incuestionable: sabía ver el alma de una sociedad, entender cómo funcionaba y cuáles eran sus deseos. Ella conocía la idiosincrasia india a la perfección; los ingleses, no. Por eso, desde dentro, dotada de un arrojo impensable en alguien tan joven, fue capaz de organizar a sus «monitos» para que pasaran mensajes, llevaran y trajesen información y se convirtieran, bajo sus inusuales dotes de mando, en «agentes secretos» que merodeaban a las puertas de las comisarías de policía enterándose de todos los movimientos del enemigo, dando la voz de alarma ante la inminencia de un registro, extendiendo los llamamientos a la huelga entre asociaciones de estudiantes y encargándose de poner en contacto a los muchos brazos de la organización.

Para Indira, estas tareas se volvieron absorbentes hasta el punto de que sus ausencias en la escuela se hicieron cada vez más prolongadas. Cuando las monjas de su colegio elevaron sus protestas a la familia, la joven tomó la decisión de no volver más e, inesperadamente, su padre la secundó: el nivel de la institución no era muy alto, por lo que resolvió que diversos instructores y eruditos, conocidos como pandits, se encargaran de educar a su hija en todo lo que tuviera que ver con conocimientos teóricos; los prácticos ya corrían a cuenta de la realidad en la que estaba inmersa. Una realidad que era cada vez más exigente en lo que a la lucha y compromiso con la resistencia respectaba, y a la que no eran ajenas las mujeres de la familia. Estas habían respondido con pasión a la convocatoria realizada por Mahatma Gandhi el 30 de marzo de 1930 en un artículo publicado en New Life, en el que realizaba un llamamiento expreso a las mujeres para que tomaran parte activa en la lucha independentista contra la ocupación inglesa, así como en los diversos boicots organizados contra los productos británicos.

Todas ellas, sin importar su edad, casta o procedencia, se volcaron en la causa de manera entusiasta, ya no solo por su afán independentista o su deseo de sacudirse de encima el dominio extranjero, sino también por la tan ansiada oportunidad de «hacer algo» por su país que aquello suponía.

Los líderes del movimiento independentista y sus políticas de no violencia influyeron fuertemente en la joven Indira. En la imagen, durante la visita a Mahatma Gandhi en la prisión de Yervada, donde este inició un ayuno como método de protesta en 1924.

El papel de las mujeres traspasaba, al fin, la frontera invisible que hasta entonces les había sido impuesta, y se les permitía trascender de la esfera privada a la pública. Ninguna estaba dispuesta a renunciar a dar ese paso, e Indira fue testigo de excepción de aquel cambio social que asumió como propio.

En la mencionada entrevista con Oriana Fallaci, explicaba de modo muy gráfico cuál había sido la realidad a la que las mujeres de la generación de Kamala y de las anteriores se habían visto sometidas al llegar a la pubertad. De paso, Indira reivindicaba el papel de su madre como un referente para ella, tanto en la consolidación de su forma de ver el mundo como en la formación de su pensamiento. Todos los artículos y biografías publicados hasta entonces habían otorgado de manera casi unánime un papel preponderante a los varones de su familia como referentes políticos y filosóficos, ya fueran su padre y su abuelo, o sus maestros Gandhi y Tagore. Era posible que, de cara a la historia, fueran ellos quienes acabaran trascendiendo para siempre como sus mentores y artífices de su carácter. Sin embargo, ella se sentía en la obligación de dar voz a todas aquellas mujeres, madres, educadoras y formadoras que, pese a las limitaciones a las que se habían visto sometidas, habían sabido transmitir a las niñas indias, en susurros, la necesidad de, llegado el momento, alzar la voz, luchar y reclamar un lugar en la calle, fuera de los hogares, en escuelas, púlpitos e instituciones, al que no debían renunciar nunca:

Nunca lo he sido [feminista]. No he tenido necesidad de ello; siempre he podido hacer lo que he querido. Pero mi madre lo era. Juzgaba el hecho de ser mujer como una gran desventaja. Tenía sus razones. En su época, las mujeres vivían recluidas y en la mayoría de estados de la India ni siquiera podían ir por la calle: las musulmanas tenían que salir cubiertas con el purdah, esa pesada sábana que cubre hasta los ojos; las hindúes tenían que salir en el doli, esa especie de silla de manos cerrada como un catafalco. Mi madre me contaba siempre estas cosas con amargura, con rabia. Era la mayor de dos hermanos y una hermana y había crecido con los varones que tenían más o menos su edad. Hasta los diez años vivió casi como un potro salvaje y luego, de repente, todo eso se acabó. La habían relegado a su «destino de mujer», diciéndole: «Esto no se hace, esto no está bien, esto no es digno de una señora». En un determinado momento la familia se trasladó a Jaipur, donde nadie podía escapar al doli y al purdah. La tenían encerrada en casa de la mañana a la noche sin hacer nada o cocinando. Ella detestaba estar sin hacer nada, detestaba cocinar. Y acabó languideciendo y enfermando. Lejos de preocuparse por su salud, el abuelo decía: «¿Y ahora quién se casará con ella?». Entonces su abuela esperaba a que el abuelo saliese, vestía a mi madre de chico y la dejaba correr con sus hermanos. El abuelo no lo supo nunca y mi madre me contaba esta historia sin una sonrisa. El recuerdo de tales injusticias no la abandonó nunca. Hasta el día en que murió mi madre estuvo peleando por los derechos de las mujeres. Formó parte de todos los movimientos femeninos de la época y provocó innumerables revueltas. Era una gran mujer, un gran personaje.

En estas circunstancias, no es de extrañar que las mujeres indias aprovecharan con entusiasmo el llamamiento de Mahatma para tomar parte activa en la vida pública, salir a las calles, hacerse ver y oír, y no solo ante las autoridades inglesas, sino ante sus propios hijos, hermanos o esposos: al participar en la revolución india estaban construyendo también su propia revolución y conquistando un espacio propio, tanto público como social. A través de los piquetes, al salir de sus hogares, al hacer frente a la policía —y, como consecuencia de ello, ser encarceladas—, al dar discursos en público y alzar la voz ante sus congéneres por primera vez en la historia de su país, las mujeres se ganaron el derecho a ser respetadas y tomadas en cuenta como ciudadanas en plena igualdad frente a los varones.

Aquel no fue un camino fácil, pero en Anand Bhavan todas las mujeres de la familia, sin excepción, se enfrentaron a ello con valentía. Ataviadas con los tradicionales saris o con vestimentas típicamente indias, las Nehru en pleno demostraron que la lucha por la libertad de la India no era una prerrogativa exclusivamente masculina: Indira hacía labor de zapa con su Brigada de los Monos; sus tías Krishna y Vijayalakshmi participaban en innumerables acciones colectivas, en las que incluso se implicó la ya anciana abuela Swarup Rani y, por supuesto, también su madre, Kamala, que tomaba parte en las protestas de una manera significativa: al ser la esposa del líder del Partido del Congreso, daba la cara por él en los actos públicos durante sus cada vez más frecuentes ausencias debido a los continuos arrestos, e incluso pronunciaba discursos en su nombre. Además, en el transcurso de una de aquellas acciones de protesta, conocería a alguien que, con el tiempo, pasaría a ser una pieza esencial en la vida de su hija.

Tal y como se ha documentado en numerosos textos, entrevistas y artículos, un día, en ese crucial mes de marzo de 1930, Kamala, Indira y otras mujeres se encontraban realizando un piquete de protesta frente al Ewing Christian College, una academia inglesa, cuando el fuerte sol del mediodía hizo que Kamala se desmayase. El primero en acudir a socorrerla fue, inesperadamente, uno de los estudiantes de la institución que, como varios de sus compañeros, observaba en la distancia a las mujeres que se manifestaban. Se trataba de un muchacho de dieciocho años de origen parsi —una comunidad minoritaria en la India, de ascendencia persa y con una religión propia, el zoroastrismo— llamado Feroze Gandhi. Feroze se encargó de buscar agua para Kamala, permaneció junto a ella e Indira hasta que la primera se repuso y, después, galante, se ofreció a acompañarlas a casa.

De inmediato, Kamala y Feroze congeniaron. Durante el camino ella no dejó de hablar de la necesidad de alzar la voz en defensa del pueblo indio y de tomar partido. Al día siguiente, el joven Feroze —que no tenía nada que ver con Mahatma Gandhi, pese a llevar su mismo apellido, muy común en la India— se presentó en Anand Bhavan: las palabras de Kamala lo habían seducido hasta tal punto que, convencido, había decidido dejar su college, el instituto privado donde se preparaba para ir a la universidad, y afiliarse al Partido del Congreso. Fue a partir de entonces cuando Kamala y él iniciaron una sólida amistad, basada, por una parte, en la admiración que él sentía por ella y, por otra, en la imperiosa necesidad de Kamala de encontrar apoyo, afecto y comprensión. Esa misma necesidad la llevaría a labrar una estrecha relación con mujeres y camaradas como Kasturba Gandhi, esposa de Mahatma, Prabhavati Devi, activista a quien conoció en el ashram de Kasturba, un centro de meditación hinduista que frecuentaban asimismo la esposa del activista y político Jayprakash Narayan y una de sus más estrechas confidentes, o Sarojini Naidu, poeta y activista proindependencia.

Estas mujeres, además de Indira y Feroze, formaban el círculo de confianza de Kamala, y probablemente por mediación de alguna de ellas, el 31 de diciembre, último día de un 1930 especialmente convulso para los Nehru, Kamala fue alertada de su inminente detención.

A las cinco de la madrugada del día de Año Nuevo de 1931, la policía se presentó a los pies de la escalinata que conducía a la puerta principal de Anand Bhavan y allí se topó con un enjambre de periodistas y fotógrafos. Kamala apareció en el umbral acompañada de Indira y, paradójicamente, en aquel instante, su apariencia resultó más imponente que nunca. Ambas eran conscientes de que aquel era un momento crucial no solo en su lucha personal o familiar, sino en la historia del país, y por ello tanto su actitud como sus palabras y actos estuvieron revestidos de una enorme carga simbólica. Hasta entonces, las mujeres indias habían participado en la lucha por la independencia de un modo anónimo, ya que los medios de comunicación solo reconocían las acciones llevadas a cabo por los hombres. Las mujeres también luchaban y morían en las cargas, pero, a diferencia de sus camaradas varones, nunca acaparaban portadas.

Con su sacrificio, Kamala estaba dando voz a una realidad no reconocida: la de aquellas mujeres que, sin reparar en el coste personal o familiar, sostenían en silencio una lucha que era común a todos. Ahora, con Jawaharlal de nuevo encarcelado y con el anciano Motilal gravemente enfermo debido a su edad y a las pésimas condiciones de la prisión, aquella detención se hacía eco de su importancia en un movimiento por el que habían arriesgado tanto o más que los varones.

Cuando el comandante de la policía británica informó a Kamala de que iba a proceder a su detención y a llevarla a prisión, ella, consciente de la trascendencia del momento, respondió: «Me siento enormemente feliz y orgullosa de seguir los pasos de mi marido».

Y era cierto: estaba dichosa, pero no solo porque aquella detención, de gran repercusión pública y mediática, confirmaba su implicación en la lucha por la independencia, sino también porque venía a reivindicarla como miembro de pleno derecho de la familia Nehru. Con su encarcelamiento, Kamala contribuía así a la defensa de aquellos ideales, y así lo reconocería días después su esposo, que desde la prisión le envió una carta en la que la felicitaba por la detención y le manifestaba su orgullo y respeto.

Pero la causa nacional era voraz y no parecía dispuesta a saciarse: a esas alturas ya había supuesto grandes sacrificios para todos ellos, incluso para la más joven del clan. Indira vio con lágrimas en los ojos cómo la policía se llevaba detenida a su madre en medio del resplandor de los flashes y tuvo que pasar por el amargo trago de comprobar, nada más cerrar la puerta a sus espaldas, que se había quedado completamente sola.

En efecto, su padre, su madre y su abuelo estaban en la cárcel, y buena parte de los demás miembros de la familia se hallaban en aquellos momentos en Calcuta. Rápidamente se organizaron para regresar, pero lo cierto es que, a sus trece años recién cumplidos, Indira debió permanecer varios días sola en la residencia, vagando de habitación en habitación con la única compañía del personal de servicio. Mientras tanto, sus tías y su abuela planeaban el viaje de vuelta a Anand Bhavan, pensaban cómo conseguir la liberación de Motilal, cada vez más enfermo, y trataban de lograr que las autoridades británicas concedieran permiso a Jawaharlal y a Kamala para regresar temporalmente a su hogar y velar la agonía del patriarca.

Jawaharlal luchó para que accedieran a trasladar a su padre a la ciudad de Lucknow, donde había mejores instalaciones médicas, pero nada se pudo hacer por él. En la cárcel, Motilal no había recibido la atención sanitaria que precisaba, y a principios de febrero todos sabían que su muerte era inminente. Mahatma Gandhi, a quien habían enviado un telegrama para comunicarle la gravedad de la situación, viajó apresuradamente desde Bombay para despedirse en persona de su viejo amigo.

El encuentro de los dos ancianos fue enormemente trascendental y emotivo. Indira estaba presente cuando su abuelo, al ver a Mahatma, logró articular unas breves y entrecortadas palabras en las que le confiaba su impotencia por no poder seguir luchando por la India.

Pocos días después, el 6 de febrero, Motilal falleció. Durante el multitudinario funeral a orillas del Ganges, mientras su cuerpo ardía envuelto en la bandera del Partido del Congreso, Indira, desolada, comprendió que, ahora sí, ella debía ser la encargada de mantener vivas aquellas llamas que consumían a su abuelo y simbolizaban la lucha de toda su familia. El destino de la India estaba necesariamente unido al de su sangre. Muerto Motilal, convertido Jawaharlal en el cabeza de los Nehru, ella era la única heredera de aquella misión, que sospechaba demasiado pesada para sus frágiles hombros.