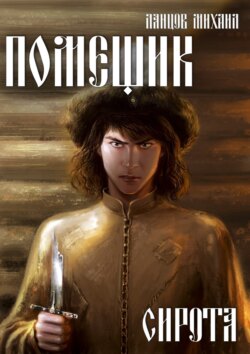

Читать книгу Помещик. Том 1. Сирота - Михаил Ланцов - Страница 8

Часть 1. Осень

Глава 7

Оглавление1552 год, 26 июля, где-то на реке Шат

Андрейка потянулся и сладко зевнул, просыпаясь. Открыл глаза и едва заметно вздрогнул, не сразу поняв, где он находится.

Ему снилось, что он снова дома. Там, в XXI веке. Что он только-только защитил диплом в вузе и сегодня должен был поехать на отдых с родителями. Полететь, точнее. А тут такое пробуждение. Если бы он оказался хотя бы под открытым небом – полбеды. Мало ли. А то ведь над головой располагался навес, крытый пучками вялой травы. И выглядело это ещё более неожиданно, чем чистое небо для квартиры, в которой Андрейка ожидал проснуться.

– Почудилось что, хозяин? – вежливым тоном спросил Устинка. Они с Егоркой уже проснулись. Минут пять назад.

– Да так, – отмахнулся Андрейка.

Он решительно вскочил с лежанки и начал разминаться, просто чтобы разогреть слегка одеревеневшее за время сна тело.

Умылся из самодельного умывальника. Андрейка сделал его из старого растрескавшегося горшка. В дне его аккуратно проковырял дырку. И впихнул туда обструганную деревяшку, верхний край которой сохранял расширение, а на нижнем держался привязанный лыком камень-утяжелитель, чтобы не всплывала. Вполне достаточное для того, чтобы выступать стопором и не давать ей проваливаться в дырку. Ну и притёр её так, чтобы вода не просачивалась. Во всяком случае, сильно. Снизу чуть нажал на деревяшку, приподнимая её – пошла вода. Отпустил, она упала вниз и заперла отверстие. Просто и примитивно. После чего повесил этот умывальник на столб, привязав его лыком, что позволило ему каждое утро проводить водные процедуры. Ну хотя бы в минимальном объёме. Чистить зубы тут, правда, было нечем, поэтому после каждого приёма пищи он тщательно полоскал рот и старался избавиться от остатков еды. После пробуждения и перед сном тоже.

Устинка и Егорка на это всё смотрели подозрительно. Но молчали, никак не комментируя. Андрейке же этого вполне хватало. Здоровые зубы – это важнейшая ценность, которая была у него. И он хотел их сохранить как можно дольше. Стоматологов-то в здешних местах не водилось. А если какие и имелись, то лечили все зубные проблемы просто и банально – хорошо поставленным ударом.

Так вот, умылся он.

Взял отцовскую саблю и, отойдя в сторонку, начал с ней упражняться.

Четырнадцатилетнее тело его было достаточно слабо развито физически. И это обстоятельство не выглядело чём-то необычным или странным в глазах окружающих. Даже несмотря на то, что Андрейка был сыном поместного дворянина. Хотя, наверное, смутило бы многих его бывших современников, считавших поместную конницу аналогом рыцарства и выводя из этого ошибочного предположения соответствующие выводы, также, разумеется, не верные.

Поместная конница была по своей концепции близка к рыцарству, но к его самой архаичной форме, характерной для раннесредневековой культуры с поправкой на крайнюю скудность и бедность феодов, сближающей их не с рыцарской, а с фемной византийской практикой.

В чём отличие? В благосостоянии.

Если рыцарь мог себе позволить со своего надела купить доброго коня для копейного боя и хорошие доспехи, то поместный дворянин – нет. Если рыцарь мог позволить себе иметь управляющего в поместье, то поместный дворянин – нет, из-за невозможности оплатить его услуги. Если рыцарь мог проходить регулярное военное обучение через систему наставничества, то поместный дворянин – нет, так как такой системы просто не существовало. Ведь она требует наличие института оруженосцев или чего-то подобного.

И так далее.

В 1460-е годы на Руси существовала система дворового войска, которая представляла собой развитую иерархическую структуру из дружин самого разного толка. И эти дружины, выступая как более-менее устойчивые военные корпорации, занимались подготовкой новичков, попадавших в их ряды. Как – отдельный вопрос. Но они занимались.

Переход к поместному войску, произведённый в период правления Иоанна III, привёл к тому, что этот институт подготовки был утерян. Теперь поместный дворянин или сын боярский уже не являлся профессиональным военным, как ранее существовавшие дружинники. И не состоял на содержании у своего господина. Теперь он являлся хозяйственником, который нёс иррегулярную службу за право распоряжения выделенной ему землёй.

Помещик-отец ныне оказался более озабочен вопросами получения денег, нежели воинским делом. Ведь поместья были ничтожно малые. И средств, что с них собирали, мало на что хватало. А помещик-сын помогал ему в этом. Систематических же военных упражнений не велось. Не до них.

Конечно, любой помещик-отец, понимая, что сын когда-нибудь подменит его на службе, старался по возможности чему-то научить его. Но делалось это эпизодически, бессистемно и бестолково. Случались, конечно, и исключения. Но в целом переход на поместную систему ОЧЕНЬ сильно просадил уровень выучки личного состава[27]. Поначалу, первые десятилетия, всё ещё действовала «старая школа». Но потом, по мере естественной убыли людей, сформированных в дружинной среде и получивших там подготовку, уровень выучки резко пошёл вниз.

А ведь на отсутствие регулярных и систематических собственно военных упражнений накладывался ещё и фактор общей физической подготовки, которой не было. Вообще не было. Последнее место, где ей хоть как-то занимались, было римские легионы ДО кризиса III века. Потом она вернулась в обиход лишь по завершении Первой мировой войны.

Так что Андрейка в свои четырнадцать лет выглядел вполне обычно. Худой. Скорее даже дохлый. Слабый. Не очень выносливый. И это ему категорически не нравилось.

Вот поэтому-то он каждое утро и начинал с гимнастики-растяжки. Потом переходил к упражнениям с саблей. И завершал общеукрепляющей физкультурой, которой он занимался в самом конце из-за того, что ручки после неё тряслись. И парень просто опасался махать саблей в таком состоянии.

Пока он отрабатывал с оружием ровно два приёма.

Первый – разминка для кисти. Фланкировка. Она смотрится красиво, но не имеет никакого практического боевого применения. Зато кисть развивает. И связки укрепляет, разогревая руки перед тренировкой. Особенно спешить или разгоняться не требовалось. Да и с этим телом он не решился бы пока на такое. Так что фланкировка шла вяленько, но шла.

Минут через пять он переходил ко второму приёму – отработке кистевых ударов. Ничего сложного или хитрого в том не было. Андрейка просто отводил саблю назад до плеча и резко, вращая её лишь кистью, поворачивал так, чтобы она составила с рукой единую линию. Ну примерно. Причём делал при этом шаг вперёд и выпрямлял руку для увеличения дистанции удара. А потом шаг назад, возвращая саблю в исходное состояние.

Раз. Раз. Раз.

Махал он саблей, рисуя парные кресты. Сначала вертикальный сверху вниз. Потом косой, смещая на сорок пять градусов по часовой стрелке. Потом боковой. И так по кругу. Всего восемь ударов. И в другую сторону, уже против часовой стрелки.

Смена руки. И то же самое.

Чёрт его знает, как там в жизни у него всё сложится. Но погибнуть или попасть в плен только потому, что его ранили в правую руку, ему не хотелось, то есть левой он тоже должен хотя бы минимально владеть саблей. Вот и махал. То левой, то правой, по очереди.

Хотелось бы уделять тренировкам больше времени. И с саблей куда шире работать. И с копьём поупражняться, и с луком. Однако возможности его тела этого попросту не позволяли. Он начал с самого простого – укрепления кисти и отработки самых ходовых быстрых ударов. Слабых, но очень полезных против противников без доспехов или имеющих большое количество уязвимых мест.

Устинка же с Егоркой всё время тренировки за ним наблюдали. Внимательно-внимательно.

– А чего вы на меня так смотрите? У меня хрен на лбу вырос, что ли?

– Дивное ты творишь… дивное…

– Разве батя мой не упражнялся с сабелькой?

– Упражнялся. Чего уж там, – кивнул Егорка. – Хворост рубил да иногда игрался с Борисом.

– А вот так?

– Не видели.

– А где тот Борис?

– Погиб. По позапрошлому лету.

– Тоже от стрелы?

– С коня сверзился и шею сломал. По пьяному делу решил дубок поваленный перескочить. Все говорили, что его кляча не сможет, а он хорохорился. Вот и…

– Не смогла?

– Ногами зацепилась. И они вместе кубарем полетели. Чуть полежал на траве и душу Богу отдал, болезный…

Андрейка хмыкнул. И вернулся к упражнениям.

Борис этот ему очень бы пригодился. Или если не он, то хотя бы кто-то для нормального спарринга. Хоть вот этих двух «весёлых ребят». Только перед этим какие-нибудь учебные сабли сделать, выстругав из дерева, чтобы не убить никого ненароком. И не травмироваться.

После болтовни и небольшого перерыва наш герой перешёл к общей физкультуре. Только с акцентом на развитие выносливости. Сила силой, но пока с таким телом она была малополезна.

Так совокупно около часа и прозабавлялся. Позавтракал. Ещё часок отдохнул. И они втроём занялись хозяйственными делами.

К этому времени землянка была уже готова. И импровизированный сортир с поганым ведром соорудили. То дело нехитрое оказалось. Поставили четыре столба, обвязанные по верху жердями для придания им хоть какой-то жёсткости. Шесть жердей положили сверху, как слеги, формирующих наклонный профиль небольшой односкатной крыши. С десяток вязанок травы[28] на крышу. Несколько волокуш лозы, чтобы сформировать стенки. Глина, замешанная с травой, на обмазку плетёных стенок. И лёгкая дверца с такой же «плетёнкой», только уже без обмазки. Ну и внутри немного повозиться пришлось.

День на него угробили. Однако результат Андрейку полностью удовлетворил. Он не хотел постоянно бегать по округе и гадить под кустами. Особенно зимой, по морозу. Можно, конечно, ставить поганое ведро в землянке. Но запах? И гигиена. Кроме того, пока это не требовалось, но сбор мочи и кала был полезным делом. И просто так их расходовать – не продуктивно.

Так или иначе, но чуть в стороне от землянки он сортир этот и соорудил. А потом занялся большим таким и просторным навесом, чтобы заниматься делами в ненастье не в землянке, а на свежем воздухе.

Круто наклонённая двускатная крыша задала определенную вытянутость конструкции, чтобы обойтись без слишком длинных столбов. Вот с этим навесом сегодня и надлежало поработать. И перекрыть его полностью пучками травы, надёжно привязав её к жердям, чтобы ветром не сдувало. Потому как за вчера удалось покрыть только десятую часть – у самого входа в землянку. Там-то они лежаки и поставили.

А после покрытия крыши он планировал сформировать по периметру навеса невысокую плетёную изгородь из лозы, чтобы под навес ветром снег зимой не заносило. Во всяком случае, в большом количестве.

Казалось бы, удалось уже много всего.

Но работ, намеченных Андрейкой, предстояло ещё огромное количество. И каждое утро он просыпался с ломотой во всём теле.

Хорошее питание, которое он обеспечил себе за счёт краски и ловушек, давало организму и углеводы, и белки, и микроэлементы. Много физической активности обеспечивало их усвоение и укрепление растущего тела. Но вот ощущения… они были ниже среднего. Однако Андрейка не роптал и не пытался ахать. Он, стиснув зубы, трудился и шёл к своей цели. Потому что с его судьбой тут ещё ничего не решилось. Она как была подвешенной, так и оставалась…

* * *

А в Туле в это время Афанасий нервно вышагивал по церкви и вспоминал разговор, что неделю назад у него состоялся…

– Шуметь пришёл? – мрачно спросил воевода, когда к нему наведался Афанасий.

– Да чего уже шуметь-то… – махнул рукой священник. – Шумом дело не поправишь. Сам разуметь должен – краска эта должна попасть богомазам. А ты…

– Я дал Агафону десяток в сопровождение и грамотку отписал о том, что торгует он трофеем законным, а не воровским образом добытым. За что он обещался передать на нужды крепости полсотни рублей. Зима близко. Разорение же страшное. Чую я – прокорм закупать нужно, чтобы зиму с весной продержаться. Многие поместные дворяне оказались с пустыми поместьями. Коли не поддержать – разбегутся.

– Да куда они пойдут?

– Куда? Да хотя бы в послужильцы кому из бояр, заключив ряд. Уже слухи такие ходят. А город чем оборонять, коли татары вновь сунутся?

– Государь наш не оставит Тулу в беде.

– Дай Бог ему здоровья! – вполне искренне перекрестился воевода. – Не оставит. Но когда помощь от него поспеет? Чай, не у нас одних беда. Да и казанские татары шалят. Слухи ходят, что он по зиме в поход может пойти на них.

Помолчали.

Афанасий видел вопрос иначе. Но то, что говорил воевода, было дельно, и возразить он не смел. Никто бы не понял. Ни его начальство, ни жители города.

– Эх… пришёл бы Андрейка ко мне сразу, а не к этому мироеду…

– И что бы было? – грустно улыбнулся воевода. – Ты бы дал ему не осьмнадцать рублёв, а двадцать? Ну двадцать пять. А потом переслал в Москву митрополиту сию краску дивную?

– Двадцать пять всяко лучше, чем восемнадцать.

– Для Андрейки – да. А для города?

– Ежели краска эта пропадёт, то…

– Ничего и станется. Как пришла, так и ушла. Краска добрая. Видел я её. Но её мало. На икону одну. Да и то – едва-едва. Зато ныне пользу она городу великую принесёт. И очень своевременную.

– А ежели Андрейка ещё что принесёт такое?

– А ты думаешь, ещё принесёт?

– Отрок сей себе на уме. И раз отец его такое сокровище от всех утаил и приберёг на черный день, то и Прохор, оказывается, был не дурак. Балагурил и чудил на людях, а сам…

– Да… удивил Прохор. Удивил. Никогда бы не подумал, что он о завтрашнем дне думает. С виду – дурень дурнем. И Андрейка удивил.

– И он ещё удивит. Он ведь ко мне сам пришёл. Страшится Агафона.

– Страшится?

– Что тот, как всё уляжется, к нему в гости наведается. Да под пытками попытается выведать иные ухоронки.

– А они есть?

– Есть ли они или нет, ни мы, ни Агафон не ведаем. Судьбу Андрейки же это не изменит. После пыток тот его замучает и закопает где под кустом, чтобы не донёс.

– Понимаю, – кивнул воевода задумчиво.

– Теперь же, когда и ты, и я ведаем о том его страхе, гибель отрока ляжет тенью на Агафона, даже если тот сдержит свою алчность. Не так ли?

– Думаешь, у него краска ещё есть?

– Я не ведаю того. И никто не ведает. Но отрок сей весьма самостоятелен и умён не по годам. Пока отец его жив был – притворялся. Как и батя его. И они, мню, и дальше притворством жили бы, если бы не случилось горе, и Андрейке не пришлось бы спасать своё положение.

– Ты хочешь, чтобы я поговорил с ним?

– Я не знаю… – покачал головой Афанасий. – Я боюсь его спугнуть. Он ведь может краску, ежели она у него ещё имеется, взять и бежать. Даже если за ним придут – не так-то просто будет его поймать в лесу. А отрок сей, без всякого сомнения, готовится. И как недруги отойдут, извлечёт ухоронки да в бега.

– Далеко ли он убежит?

– Да к деду своему и убежит.

– Степан… – поморщился воевода, вспоминая колючего и жёсткого мужчину.

– Оттого и не ведаю я, как лучше поступить. Ежели он испугается, то… – развёл руками Афанасий.

– А сам он ещё что-нибудь принесёт?

– По весне верстать станут. А у него ни коня, ни брони. И денег, что Агафон ему заплатил, не хватит, чтобы их купить. Так что я мню – принесёт.

– А если он уже у деда?

– Отрок сей жаждет получить отцовское поместье. Да и по Упе он пошёл вверх, а не вниз. Лошадей же у него нет. Нешто ты полагаешь, что он такой дурной, чтобы пешком побежать по лесам да весям? И товаров множество, что купил у Агафона рублей на десять, бросить?

– Хм… – задумчиво произнёс воевода. И, встав с лавки, прошёлся по палате. Здесь, кроме них, никого не было. И лишние уши не угрожали. Священник удачное время выбрал для беседы.

– Надо только Андрейке сообщить, что мы его поддержим, – продолжал Афанасий, – и чтобы он ничего не боялся. И по весне мы ждём, что он ещё принесёт из тайников отцовских. Рассказать о том, какую пользу от краски его город получит. И попросить по весне не затягивать. Ибо поддержки ждут товарищи его будущие по делу ратному.

– Сам пойдёшь?

– Сам. Со служкой сплаваю на недельке на лодке. Надо же проверить, каково состояние его духовное. Как епитимью исполняет.

– В сопровождение кого дать?

– А и давай. Кондрата Кобылу давай. Он его ко мне тогда привёл. И отцу его был верный друг. Вряд ли Андрейка его испужается.

27

Не только выучки, но и оснащения. Переход к поместной системе уменьшил объём ресурсов, выделяемых на оснащение всадника, в четыре и более раз, откатив уровень материального оснащения войск на пять веков – до уровня Святослава – Владимира Святого. Введение поместной системы позволило получить много войск, но их качество уже через полвека в плане выучки, оснащения и мотивации пробило дно, добравшись до абсолютного минимума за всю историю Руси.

28

Соломы у Андрейки под рукой не было, поэтому он ограничился тимофеевкой, вполне подходящей для этих целей.