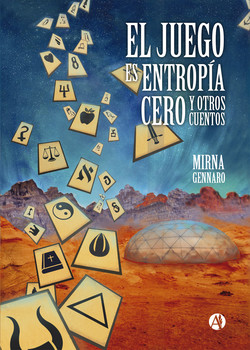

Читать книгу El juego es entropía cero y otros cuentos - Mirna Gennaro - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMi padre me había citado en su oficina. Como siempre, lo tuve que esperar, se encontraba en una reunión y no podía ser interrumpido. Me acomodé en uno de los sillones líquidos, perfectos para una espera cómoda. Por alguna razón me hacían pensar en el líquido amniótico, tal vez por la sensación de tibia ingravidez que se producía al recibir mi peso sin mucha resistencia. Me quedé observando los muebles que resplandecían ante las luces de las naves prontas a despegar. De la segunda terraza del edificio, una imponente estructura que imitaba la forma de un racimo de cristales de roca invertidos, partían los vuelos internos, los que no excedían las fronteras del sistema solar. Algunos de los planos del edificio despedían destellos venusinos por estar recubiertos de superficies espejadas que recibían las distintas radiaciones convirtiéndolas en energía.

Al cabo de unos minutos, se abrió la puerta de la oficina y salió Selva, una de las integrantes del equipo de trabajo de mi padre, envuelta en el traje de material orgánico que usan los pilotos, que, en ella, revelaba unas formas antigravitatorias. Se dirigió hacia mí con la cordialidad de siempre. Se me ocurría que no podía prodigar su sonrisa envolvente con todo el mundo, pero me desconcertaba que luciera en su mano el círculo perfecto de la unión, objeto por demás anacrónico, utilizado sólo por gente que cultivaba un romanticismo desgastado.

De su boca de líneas decididas escuché: “Tu padre saldrá en unos minutos, me dijo que, por favor, lo esperes”. Le agradecí sin poder agregar más. Noté que sus facciones estaban más tensas que de costumbre. El aguamarina de sus ojos me pareció esa vez el color del océano abismal. Se retiró inmediatamente. La reunión había terminado y el resto de los integrantes del equipo se despidió y salió rápidamente siguiendo sus pasos de gravedad cero.

Mi padre salió un minuto después. Me pareció un poco más viejo. Pidió que habláramos afuera. Tomamos el ascensor y no pronunció una sola palabra. Predije con exactitud que el asunto sería serio. Al llegar al exterior del edificio, con un fondo de lejano zumbido producido por las aeronaves, me dijo que estaba deprimido y que por eso había decidido hacerse congelar por diez años. En los años que lo conocía, nunca me había hecho una confesión de tal magnitud. Saqué la cuenta. Cuando lo descongelaran iba a parecer mi hermano. Estuve a punto de responder algo que no logró sortear el obstáculo de mi boca, así que no lo hice. Sentí una enorme pena por él, quise animarlo, pero me contuve, ya que él no me hubiera permitido tal demostración de debilidad, en cambio, comencé a darle vueltas al asunto para tratar de descubrir alguna alternativa que, hasta ese momento, se veía imposible.

La respuesta vino de la mano de la publicación mensual de bioingeniería a la que estoy suscripto. El tema del mes eran las nuevas formas de reprogramar genéticamente a los seres vivos en estado de latencia. Todo lo concerniente a manipulación de embriones era un tema dominado ampliamente desde hacía más de cinco décadas. La novedad de esta investigación residía en la posibilidad de rediseñar la estructura primordial, de manera permanente, en alguien que ya hubiera alcanzado la madurez evolutiva. Cerré los ojos por unos instantes y traté de imaginar la interminable cadena de células sufriendo la vertiginosa metamorfosis. ¡Si hasta habían “copiado” la naturaleza invasiva del cáncer para eso! Me dirigí al laboratorio y me contacté con el responsable de la investigación: el Dr. Lamarque era un prestigioso biólogo y epidemiólogo a cargo del Instituto de Investigaciones Espaciales. En los últimos quince años, se había abocado a la búsqueda de una solución para las enfermedades contraídas a raíz de la introducción de materiales del espacio exterior. Pese a los importantes avances de la ciencia, nuestra civilización se encontraba en la misma situación que los indígenas americanos ante la llegada de los conquistadores europeos. La materia viva proveniente de otros planetas daba lugar a que se propagaran enfermedades desconocidas, ante las cuales, quienes no hubieran sido adaptados en la gestación estaban totalmente indefensos.

La ciudad ardía de instalaciones de urgencia para el tratamiento de cantidades de personas. El remedio no se podía obtener con la misma velocidad con que los males se dispersaban entre la población y muchas veces no era lo suficientemente efectivo como para no dejar secuelas.

Grupos de médicos corrían de un lado a otro en sus vehículos radiales. Los edificios de antiguos colegios, ubicados en zonas que ahora resultaban marginales, servían para atender a los infectados. Los templos del saber habían dado paso a la asistencia de manera definitiva, ya que todos los contactos se habían mediatizado gracias a la tecnología de las comunicaciones. Además, las investigaciones en técnicas educativas habían avanzado a tal punto que era posible establecer un plan de estudios genético. Así, en pos de la optimización de la tarea, se había decidido suprimir las clases numerosas. El resultado era que la educación era individual y a través del computador. Ahora, las cámaras reemplazaban a los ojos y los oídos. El tacto, el gusto y el olfato eran sentidos que se venían atrofiando cada vez más.

Atravesé la ciudad con la mente puesta en Lamarque y las extrañas enfermedades. El piloto automático me eximía hasta de pensar en el camino.

Lamarque me informó sobre los posibles alcances de su novedosa técnica. Hizo uso de todo el tecnicismo que permitía mi conocimiento del tema. No solo era posible introducir las mejoras genéticas relativas a las exo-enfermedades. Aunque no había sido exhaustivamente probado, también era posible regenerar la producción de neurotransmisores, las sustancias químicas del cerebro que regulan los procesos anímicos, entre los cuales se encuentran los estados depresivos.

La idea me rondó la cabeza durante algunos días. Esa sería la manera más adecuada de inducir a mi padre a que se olvidara del asunto de la juventud tardía. Porque, más allá de la depresión, yo había diagnosticado que su objetivo era prolongar su estadía en este mundo. Así me había parecido en razón de algunos cambios en su atuendo y en un renovado interés por mis gustos y actividades, como quien se esfuerza por acortar distancias temiendo una pronta despedida. Lo único que podía imaginar era que, ante los avances prodigiosos que se venían dando en materia científica, lo que en realidad deseaba él era esperar a despertar en el momento en que se descubriera la forma de prolongar indefinidamente la vida. Tal vez, su deseo de perpetuarse tuviera que ver con no admitir el profundo y desesperado miedo que le producía no saber qué le esperaría después de la muerte. Y en los tiempos que corrían, alejados de cualquier idea de Dios, ese era un asunto de creciente frustración para quienes llegaban a creer que todo lo podían.

Por mi parte, debo admitir que la idea de tener que reencontrarme con él diez años después no me resultaba del todo desagradable; pero, si he de ser sincero, sabía que prolongar lo inevitable no solucionaría el problema de fondo. Un par de veces había intentado razonar con él al respecto. Le decía: “Habiendo tantas formas de imaginar el más allá, no es posible que no encuentres aquella que te alivie la angustia de morir en este mundo”. Él me respondía: “No te imagino llevando a la práctica lo que me sugerís a mí”. Así fue como empecé a interesarme en las florecientes religiones que proliferaban por doquier y hacían su agosto en medio del caos de epidemias. Hice un trabajo que podría catalogarse de investigación. Con la minuciosidad que me caracteriza, fui recorriendo cada uno de los templos virtuales. Haciéndome pasar por comunicador, indagué las propuestas como si se tratasen de tratamientos médicos.

La primera propuesta que investigué fue la de los Trasmutantes. Ellos aseguraban que el cuerpo, al morir, libera una entidad abstracta a la que denominaban “esencia”. Esa esencia no permanece en estado libre por mucho tiempo, vuelve a la materia animada, al igual que un objeto es atraído por un campo gravitatorio. No importaba cuál fuera la materia, lo que buscaba era otro cuerpo para prolongarse. De esta forma, la vida entendida como esencia es infinita, y cada final debe verse como un comienzo en otro estado. Era interesante pensarse en un futuro como ave, árbol o pez, tal vez como delfín, aunque ya se hayan extinguido hace tiempo.

Otra doctrina que me llamó la atención fue la de la Materia Originaria. Según ella, existe una cantidad limitada de sustancia viva que aflora en cada especie a modo de prueba. Es como si el Universo fuera un gran laboratorio de experimentación. La sustancia se vuelca en cada cosa y, si no logra el estado de perfección, regresa al origen. ¿Sería otra explicación posible a la extinción de los dinosaurios o de los perros? Pensé en cuánto tiempo había estado funcionando el ensayo y error. Tal vez la especie humana no fuera el modelo de lo que la Materia Originaria considera su mejor resultado, pero aún seguía adelante. ¿Qué sería lo que esa materia valoraba de nuestra especie? ¿Estaría en sus planes hacerla desaparecer?

La teoría de la sublimación del alma describía al Universo como una serie de etapas consecutivas, donde a medida que se logra un avance, se asciende un nivel. Algo así como los antiguos video-juegos que me entretenían de niño. Pensé que, entonces, la humanidad estaría descendiendo en lugar de avanzar. ¿Cómo se lograría el paso de nivel, en forma individual o en términos de especie? Esta teoría no me terminaba de convencer, pero me pareció que podría interesarle a mi padre por su afán superador.

Finalmente preparé un resumen de las opciones: trasmutación, materia originaria, sublimación del alma y varias más. Ex profeso, eliminé de las posibilidades aquellas que prometían la salvación sólo a quienes se arrepintieran de todos sus pecados. No porque considerara a mi padre un pecador sino porque una doctrina así hacía desconfiar de la sinceridad de sus fieles. Se lo acerqué con la esperanza de que alguna fuera la adecuada para él, pero él no entendía lo que le quería decir, respondió: “No estoy dispuesto a poner en manos de un ser todo poderoso y arbitrario la voluntad, nuestra mayor virtud individual”. Eso era algo que yo no se lo discutía; si había un hombre que podía jactarse de un gran ejercicio de la voluntad, era él. Pero, en el momento en que esa voluntad comenzaba a flaquear, mi intención era solamente darle un alivio a su pena, una especie de tiempo adicional, una esperanza.

Volví a reunirme con el Dr. Lamarque. La sede de sus investigaciones era un lugar similar a donde yo trabajaba. Las paredes internas, de un gris opaco, hacían que las luces dispuestas en largas hileras semejaran ojos espías a lo largo de los corredores. Cámaras en los rincones, puertas siempre abiertas, pero con un sistema de reconocimiento de scanner genético que activaba una cerradura instantánea cuando alguien no autorizado intentaba traspasar los límites. Para ingresar, me sometieron a la desinfección de rutina. Al cabo de unos minutos en la cámara, cuando el vapor purificador se disipó, se abrió la compuerta que me condujo al laboratorio.

Le expliqué a Lamarque la delicada situación personal y él entendió inmediatamente mi apremio. Me propuso hablar en persona con mi padre, comentó que hacía poco tiempo lo había conocido en una reunión de trabajo. Yo asentí aliviado porque estaba probado científicamente que convencer a mi padre no era una tarea fácil. Era imprescindible obtener su consentimiento para una experiencia de ese tipo. Los riesgos eran medianamente aceptables, habían sido calculados estadísticamente con un error no mayor a un dos por ciento, pero, según su experiencia personal, él confiaba que sería mucho menor. Además, los Códigos Unificados de la Confederación de Naciones no contemplaban la posibilidad de que un tratamiento, que aún se encontraba en etapa experimental, se efectuara sin la aprobación del voluntario. Lo que no estaba claro era cuál sería el argumento para lograr su adhesión, pero eso quedó también por cuenta de mi colega.

Después de hablar con mi padre, el Dr. Lamarque se comunicó conmigo. “Le especifiqué los pros y los contras del tratamiento”, me aseguró. Le pregunté si había obtenido alguna respuesta y me respondió: “No quise presionar a su padre, le pedí que lo pensara bien y que me llamara en un par de días”. Esos días fueron para mí una prueba mortal. Fui asaltado por todo tipo de sentimientos de culpabilidad. Estaba seguro de que mi padre estaría tratando de digerir la traición y se me hacía que la mayor demora en llamarme estaba en relación directa con la densidad de la sustancia que debía asimilar.

En esos días, anduve recorriendo la ciudad como un sonámbulo. Las calles peatonales no eran el mejor modo de apreciar la ciudad, que se veía vacía y limpia. Me metí en uno de los centros de asistencia, por curiosidad. El espectáculo me impresionó. Nunca había visto tanta gente, me recordaba los hormigueros del Amazonas de un viejo documental. Mi presencia de inmediato dio lugar a una alerta general. Un guardia me interpeló y, cuando expliqué que era biólogo, me permitieron hablar con el médico a cargo. Ninguno de los médicos entendía el porqué de mi interés en ese sitio. “Usted debería saber mejor que nadie que se está exponiendo a un contagio. Pase por el cuarto de desinfección, de lo contrario, deberemos mantenerlo en cuarentena”. Obedecí sin resistirme y, mientras avanzaba hacia el lugar que me indicaron, tuve la oportunidad de ver de cerca los estragos de la enfermedad. Qué rara me sonaba esa palabra, ya casi parecía olvidada una década atrás. Si no hubiera sido por los últimos logros en transporte… Si tan sólo no se hubiera llegado tan lejos… Pero, ¿quién sabe cuál es el punto de no retorno? ¿Quién puede decir “Hasta aquí llegué y ya no necesito más”?

Ahora, esta gente estaba pagando el precio de la conquista. Un hombre con escamas en la piel, que miraba a través de la cortina con ojos de lagarto, extendió una mano hacia mí y sentí un frío que me recorrió desde los talones hasta la nuca. Di un par de pasos hacia atrás sin dejar de mirarlo, y me detuve al sentir un bulto a mis espaldas. Al voltear, vi a una mujer con úlceras en las manos. Unos metros más adelante, había una hilera de camas con niños. Algunos habían nacido con miembros faltantes o deformes, con un aspecto similar al de los contaminados con radiación. Casi choco con un anciano que deambulaba por un corredor repitiendo profecías apocalípticas. Le pregunté si le había hecho daño y me sonrió gentilmente, pero luego, sin darme tiempo a reaccionar, se enfureció y, señalándome con su índice, me persiguió diciendo: “¡Tú eres el culpable de todo, tú eres el enviado por la antimateria!”. Creí que no podría salir de allí. Comencé a correr llevándome por delante unos bultos que salieron de la nada. Me introduje en la habitación de limpieza y cerré los ojos hasta quedar nuevamente a salvo. Sin embargo, las imágenes que había visto no se disiparon con el gas. Tuve que convivir con ellas durante largo tiempo.

Agradecí estar ocupado y con la cabeza en los asuntos de mi padre, porque, de esa manera, de a poco, las asfixiantes imágenes me fueron liberando. Al mismo tiempo, casi en destellos, otra imagen se fue apoderando de mis pensamientos. Selva y su sonrisa envolvente volvían en ráfagas de aire tibio y denso. Se iban y venían con la poderosa fuerza de un relámpago, iluminando algunos instantes para luego dejarlo todo oscuro de nuevo. Sentí necesidad de ir a verla, pero no podía. No quería acercarme a la oficina de mi padre antes de tiempo. Mientras tanto, cuando la fatiga me ganaba delante de los instrumentos, apartaba la vista del trabajo recorriendo las sinuosas rutas de camino a los labios de esa mujer desconcertante.

Una semana después, la imagen de mi holo-com me indicó que era el momento. La cara de mi padre se veía tan seria como cuando, quince años atrás, nos comunicó a mi hermana y a mí la muerte de mamá. En muy pocas palabras, me pidió que lo viera en la oficina. Quise anticipar algo de la conversación aprovechando la impersonalidad de ese medio, pero fue inflexible. Me respondió: “Estos asuntos se deben tratar cara a cara”. Al llegar lo busqué en la oficina, pero estaba vacía. Los sonidos de los cohetes propulsores me ensordecieron e instintivamente me dirigí hacia el ventanal.

Lo encontré en la terraza del edificio, el más alto de la ciudad, asomado peligrosamente, aunque para mi padre las alturas no eran de temer. Desde allí, él observaba los despegues y aterrizajes hacia el exterior, cosa que hacía no por la belleza del espectáculo en sí, algo venida a menos a causa del intenso tráfico, sino porque estaba a cargo de controlar el movimiento de los vuelos. De vez en cuando, me explicó, prefería hacer uso de sus sentidos en reemplazo de la pantalla.

Inició la conversación hablando de naves averiadas y pilotos reasignados a otras tareas. Luego siguió el tema del aumento de la frecuencia de vuelos. Posteriormente se interesó por algunos casos en los que la tripulación había regresado con síntomas extraños. En ningún momento dejó de mirar la terraza inferior. Yo estaba aturdido por tanto ruido, pensé que nunca hubiera podido trabajar en un lugar así. Extrañé la paz de refugio de mi laboratorio. Finalmente llegó al punto. Yo había estado escuchando con la ansiedad de llegar rápido a un lugar del que se quiere partir urgentemente. De pronto, se volvió hacia mí y preguntó con su verdadero estilo, directo, a los ojos: “¿Por qué piensas que necesito una reprogramación?”. Me maldije por haber confiado a otro la trabajosa y sutil tarea de convencerlo, pero ya era demasiado tarde.

En un arrebato de locuacidad, traté de explicarle que la criosuspensión no me parecía la mejor manera de resolver las cosas. Al tiempo que mis manos sudaban hielo, desarrollé la teoría de la reprogramación en estado latente con todo el lujo de detalles del que fui capaz. Intenté llegar a él apelando a su instinto de superación, le dije que un hombre como él, acostumbrado a resolver los problemas a fuerza de voluntad, a enfrentar las situaciones más adversas, no podía aspirar a ser dormido, alejado artificialmente de los problemas. Lo que nunca me hubiera imaginado fue que, en realidad, todo mi análisis hubiera estado fallado desde el principio. Lo que yo había visto como una huida de la muerte, como una búsqueda de perduración, era algo totalmente distinto.

Volviendo a su oficina, mi padre se desplomó sobre el sillón y aflojó el cierre de su traje. Buscó en un cofre empotrado en la pared una botella de Canterbury, la bebida más fuerte que se producía por entonces, y me invitó a beber con él. Tuve delante de mí al hombre que poco me había esforzado antes por notar. Después de la muerte de mi madre, él se había refugiado en el trabajo para hacer menos dura su vida. No había buscado, ni tampoco encontrado otra mujer. Solía verlo en la torre contemplando el vacío con el mismo interés con que observaba las naves, con un brillo extraño en la mirada.

No voy a decir que no me resultara algo extraño que alguien tan vital como él no intentara cubrir ese aspecto de su vida. Lo había visto flaquear sólo un par de veces: cuando, dos años atrás, había comprado un antiguo cuadro que me hizo recordar al preferido por mi madre y cuando me dijo que se iría solo, por unos días, a descansar a un recreo que habían construido en las nuevas instalaciones lunares. Me ofrecí a acompañarlo, pero, como siempre, seguro de poder resolver él solo los problemas, me había respondido que no era necesario, que me buscara una mejor compañía que él. Había vuelto a usar el círculo perfecto de la unión, eso fue lo que terminó de corroborar mis sospechas acerca de la añoranza que sentía por mi madre.

La verdad fue puerilmente inesperada para mí. Su pensamiento y sus instintos estaban ahora ligados a una mujer mucho más joven que él. Nada menos que Selva, la piloto del Instituto que tan cortésmente se dirigía hacia mí y cuya atención yo había malinterpretado. La noticia me cayó como una lluvia de hielo. ¿Qué podía esperar yo de esa mujer ahora que sabía de sus sentimientos? Por otro lado, sentí que no era justo que alguien casi de mi edad estuviera reservada a un hombre que podía ser su padre. Traté de reflexionar un instante y tranquilizarme a mí mismo pensando que no podía haber elegido a nadie mejor que él, que nada tiene que ver la edad en estas cuestiones, que tendría que alegrarme por ellos. Sin embargo, no logré evitar el turbio pensamiento, la incomodidad que no podía disimular en el rostro. ¿Por qué, si había algo que se tenía que interponer entre ella y yo, tenía que ser justamente él?

En medio de mis auto-reproches, escuchaba la voz apasionada de mi padre, hablándome sobre ella: “Ganó mi confianza al dar muestras de amar profundamente su trabajo, sin por ello descuidar su amor por la vida”. “Compartimos largas jornadas de entrenamiento”. “Trabajamos juntos en perfecta armonía”. “Empezamos a encontrarnos al salir de la oficina rumbo al ascensor”. Quise decirle que no continuara, pero no había forma de detener el caudal de palabras que se abría paso entre su emoción y su innegable pudor. Lo que más lamenté fue escuchar que había sido ella quien tomó la iniciativa. Me reveló, como si me mostrara un tesoro, el instante en que, leyendo su pensamiento, ella le dijo que algún día volvería a ser feliz. Y había acertado.

Sentí envidia de ese amor. Aquilaté el brillo de sus ojos y concluí que la amaba con locura, con desesperación. Traté de razonar dejando a un lado mi decepción. Era claro que en su delirio había perdido toda noción de sensatez, pensé. ¿De qué manera podía interpretar esa confesión y el deseo de sueño simultáneamente? Le dije: “Entonces no hay motivo para que estés deprimido. Si ella te ama, ¿por qué vas a tomar una decisión tan disparatada?”. Supe, entonces, que la vida juega con todos sin descanso y sus juegos son intrincados rompecabezas. A poco de darle un motivo de renovada esperanza, ella había sido elegida para integrar el personal de la nueva base de Urano. “Allí –dijo mi padre, con cierta ironía- se trasladarán las tareas de investigación y desarrollo medicinal del Dr. Lamarque”. Hacía un mes que a ella le habían informado del ascenso y, pese al dolor, no había podido negarse, ya que se había preparado toda su vida para eso. Faltaban pocos días para el viaje. Y la idea de no estar con ella por los próximos diez años le había hecho buscar una solución alternativa.

Mi intervención había sido muy oportuna. Porque, luego de hablar con el Dr. Lamarque, mi padre llegó a un acuerdo para unirse al equipo. Así fue que él también viajaría, por eso no debía volver a preocuparme.

Salí del edificio confundido y humillado en mi núcleo intelectual y en contradicción con mis propios sentimientos que, a esa hora, ya no sabía bien cuáles eran. Como hubiera debido imaginar, mi padre seguía siendo el mismo de siempre. Mi pensamiento científicamente obcecado me había jugado una mala pasada. Ahora era yo quien necesitaba una reprogramación. Aunque, según dicen los estudios, cosas como el amor están más allá de la ciencia. Será cuestión de dejar que el tiempo comience a hacer su tarea.