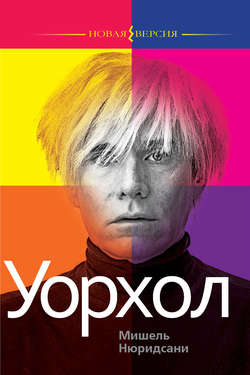

Читать книгу Уорхол - Мишель Нюридсани - Страница 19

Глава вторая. Какая биография?

Странная биография

ОглавлениеОстановимся здесь на минутку. Направимся по одной из этих проселочных дорог, к которой я питаю особое расположение. Она уводит немного в сторону от сюжета, чтобы наилучшим образом рассмотреть его со стороны, поскольку сейчас речь пойдет об очень важном вопросе. Возьмем поучительный случай: Кафка, гений, признанный далеко не сразу, только благодаря усилиям его друга. Макс Брод[124] неустанно рекламировал работы начинающего писателя и был его биографом, верил в талант своего друга и прикладывал все усилия, чтобы его имя значилось в первых рядах литературы XX века. Одним из таких приемов было лоббирование (не отказывался от этого способа и Уорхол), но главный трюк – некая таинственность, нагнетаемая вокруг самой личности Кафки и его произведений, из которых бо́льшая часть не публиковалась при жизни автора. Речь идет о «Процессе» и «Замке», которые, по завещанию, должны были быть уничтожены самым горячим и активным пропагандистом – Максом Бродом.

Ни одна авантюра в области литературы или изобразительного искусства не была более удивительной, более запутанной, более волнующей, чем эта, которая соединила талантливого литературного агента, выпустившего множество книг, прекрасно понимающего своего читателя, знающего его вкус, и гениального писателя, он как раз публиковался мало, да и то после бесконечных колебаний и постоянных переделок и сокращений текста.

Напомним, что Кафка при жизни опубликовал в журналах, ревю, альманахе, антологии и в нескольких вышедших крошечными тиражами сборниках всего лишь тринадцать рассказов и повесть «Превращение». Все остальное Кафка незадолго до своей смерти препоручил другу, будущему биографу или агиографу (жизнеописателю) Максу Броду для сожжения. Просьба странная, возможно, извращенная, даже принимая во внимание, что была адресована близкому человеку, хорошо знакомому с такими его привычками, как самобичевание, потаенное желание быть вовремя остановленным. Кафка знал, что Макс Брод испытывал по отношению к нему восхищение, порой доходящее до преклонения, как перед святым мучеником.

Что сделал Макс Брод сразу после смерти Кафки? Он поспешил забыть предсмертную волю своего друга и напечатал «Процесс», «Замок», «Америка», неоконченные романы. Они были не закончены не без причин: романы выходили аллегоричными, а Кафка ненавидел такой литературный прием и всякий раз, натыкаясь на этот подводный камень, бросал работу. С другой стороны, стоит припомнить замечание писателя, когда без малейшей двусмысленности он отметил в своем дневнике после написания «Приговора», что в процессе словотворчества «все может быть произнесено, все идеи, какими бы необычными они ни были, ожидаемы и рождаются тем неистовым огнем, который затем их поглощает вновь», и что «только так это и можно написать, с непрерывностью и полной открытостью души и тела». Все остальное, не созданное подобным образом («особенно, – подчеркивает он, – роман, над которым я работаю», – речь идет об «Америке»), должно быть брошено в позорную «мусорную корзину» литературы! Но Макс Брод кричал о шедевре, шумно хлопотал о том, чтобы ни один фрагмент не был утрачен или забыт, чтобы ни одна крупица текста «святого» не пропала при публикации, а распространилась бы по миру, став доступной восхищенной толпе…

Что думать о таком усердии друга Макса? Оно неуместно, нелепо?

Конечно, но сам Кафка не уничтожил свои незаконченные работы. Когда он в самом деле хотел сжечь свои записи, он брал эту миссию на себя или поручал ее исполнить кому-то другому, но при его личном присутствии, как это сделала Дора Диамант[125]незадолго до его смерти, уничтожив таким образом некоторые его последние рукописи.

Заметим, что «Нора» и «Маленькая женщина» избежали огня: они бесспорно были шедеврами, но рассказ «Нора» все-таки был не закончен… Интересно, есть ли такое неоконченное произведение Кафки, которое, по мнению самого автора, является достойной работой, даже в своей незавершенности?

Почему такой вопрос? Если Кафка просил, чтобы сожгли романы «Замок» и «Процесс», но не тронул рассказ «Нора», хотя все три произведения одинаково неокончены, может быть, первые два «осознанно» были приговорены к уничтожению?

Возмутительно! – скажете вы.

Нет, если мы попытаемся разобраться в этом, ничего из ряда вон выходящего не обнаружится.

Когда Кафка решил связать свою жизнь с писательством, Макс Брод устроил обед, на котором помимо Кафки, не произнесшего за все время трапезы ни слова, присутствовал и его единственный издатель. Всю инициативу Брод взял на себя и с большим воодушевлением говорил от имени своего друга. Брод и сам был успешным писателем, к нему прислушались и решили, что Кафка пришлет рукопись. У самого Кафки никогда не хватило бы смелости рискнуть сделать такое предложение издателю. Он горячо поблагодарил Брода за посредничество, которое ускорило принятие такого решения. Однако, перейдя непосредственно к делу и подбирая тексты, дата появления которых в «Гиперионе» уже была определена, он посчитал, что в них имеются значительные качественные недостатки. Он умолял своего друга отменить публикацию, считал ее преждевременной. «Оставить плохие вещи навсегда плохими можно позволить себе, только находясь на смертном одре», – писал он, но Брод настаивал, упорствовал. Этот спор подверг испытанию их дружбу. Они были очень близки к разрыву: столкнулись два совершено различных взгляда на литературу.

Этот эпизод очень важен, должен быть приобщен к «досье Кафки» и, разумеется, отражен в его биографии. Когда был закончен один из его лучших рассказов «Приговор», появившийся независимо от его воли, словно новорожденный ребенок, вышедший из самого нутра и покрытый кровью и слизью, он буквально на следующий день, прочитав его своим друзьям, сказал, что мечтает о немедленной публикации. На этот раз никакой отсрочки. Со всей энергией, на какую только был способен, он старался издать этот рассказ, которым остался по-настоящему доволен. Таким же образом он «пробивал» выход в свет повести «Превращение» и рассказа «В исправительной колонии». В 1917 году Кафка чувствовал себя достаточно уверенно для такого утверждения: «В настоящее время все журналы мне кажутся привлекательными для печатания в них моих рассказов». Но «Процесс» он так и не опубликовал.

Справедливо ли утверждать, как это делали в его время и иногда делают наши современники, что Кафка предпочитал жечь свои рукописи, нежели отдавать их издателям для публикации? Разумеется, нет! Он боролся за право быть опубликованным, хотел, чтобы его узнали, но получалось это лишь наполовину из-за неприятия его лучшими литераторами, из-за небольшого успеха у читателей. Во почему появлялись эти частые и внезапные порывы отозвать рукопись в последний момент.

В статье о Кафке, опубликованной в ноябре 1921 года в Die Neue Rundschau, Брод назвал «Процесс» «самым грандиозным произведением Кафки», утверждая, что роман, по его мнению, был закончен, но, «с точки зрения писателя, окончить его было невозможно, равно как и опубликовать». Нельзя быть более точным и более противоречивым в оценке одной и той же реальности…

Итак, какое заключение следует из сказанного?

В документе, который условились называть завещанием, Кафка категорически требовал, чтобы все его рукописи, рисунки, письма были уничтожены. Доверяя их Максу Броду, он должен был испытывать сомнения в том, что его друг исполнит «последнюю волю», тем более что Макс Брод, по-видимому, предупреждал его: «В том случае, если ты серьезно считаешь меня способным на такое, то заявляю, с этой минуты я отказываюсь выполнять твою просьбу».

Не свалил ли Кафка на Брода трудную обязанность разобраться с его нерешительностью относительно будущего «Процесса» и «Замка», а в придачу к ним и некоторых других текстов? Это не кажется слишком невозможным. Можно даже задуматься, а не действовал ли Кафка таким «иезуитским» методом для того, чтобы все-таки увидеть опубликованным свой неоконченный текст, потому как закончить его действительно невозможно. Если это так и было, если Макс Брод говорил правду о своем четко сформулированном отказе, почему же последняя воля Кафки, по его словам, вызвала у него «глубокую подавленность»? Может, это оправдание для очередного шага, который предпринял друг Макс, написав что-то вроде биографии, где он изобразил Франца Кафку так, чтобы тот совпал с тем образом автора «Процесса» и «Замка», который Брод хотел закрепить в сознании людей?!

В большей ли степени Макс Брод использовал Кафку, чем тот его самого?

Каким доверием может пользоваться эта биография, настолько близкая и настолько далекая от объекта исследования, Макса Брода, желавшего славы святого Павла, который описал деяния Христа?

В наше время, после того как стала доступна его переписка, выяснилось, что Кафка не питал никаких иллюзий относительно хитрости и прозорливости бравого Макса. Иногда он жаловался Фелиции: «Макс не смотрит на меня с пониманием, а когда смотрит с пониманием, он ошибается». В самом деле, что он понимал, когда, печатая серию небольших рассказов под общим названием «Свадебные приготовления в деревне», предварил их весьма странным подзаголовком – «Размышления о грехе, страдании, надежде и истинном пути». «Истинный путь»! В тексте, о котором идет речь, Кафка если и затрагивает тему «цели пути», то в совершенно противоположном смысле: никакой путь никуда не ведет…

Друзья внешне, они не имели друг от друга никаких секретов, и тем не менее, когда Брод прочитал дневник Кафки, он был поражен и оглушен фактами, впервые открывшимися ему. Он всегда описывал Кафку ищущим равновесия и мудрости. Его работа казалась ему неким «абсолютно положительным примером течения жизни». В дневнике он обнаружил и план самоубийства, и бездонные пропасти отчаяния, и неизлечимые сомнения…

Завеса прорвана.

Брод ее быстренько «заштопал». Публикация «Замка» и «Процесса» в сопровождении новой инструкции предъявила обновленный Максом Бродом образ Кафки, обеспокоенного «целью пути». Кафка настолько не доверял этому понятию, что, возможно, именно здесь коренятся причины незавершенности его произведений, которые незаметно, помимо воли автора, соскальзывали в эту нежелательную плоскость.

Брод прибегнул к мифотворчеству. Возможно, в ущерб истине.

Какой истине? В одном из самых пронзительных писем к Фелиции Бауэр[126] Кафка, смешивая трезвость суждений с лукавством, требовательностью, философствованиями, одним словом, пользуясь всеми приемами, которые характеризуют его эпистолярный жанр, говорит о безнадежной путанице истины и лжи, которая царит во всем, что бы он ни написал.

Вот куда я хотел повернуть повествование.

Факты… Когда знаешь, как часто люди искусства (лучше сказать: некоторые люди искусства), не колеблясь, намеренно ставят более раннюю дату своему произведению, чтобы доказать временную первичность своих творческих находок по отношению к коллегам по цеху, когда знаешь, как и до какой степени оценки могут подтасовываться, когда знаешь, что цена вопроса – наличие нескольких сертификатов, аттестаций и тому подобных документов, как можно удержаться от недоверчивого скепсиса к «фактам»?!

Факты? Они могут родиться из вымысла, так же как и вымысел рождается из фактов. Так, князь Шарль де Линь[127], чьи записки собраны под названием «Сборники военных, литературных и сентиментальных записок», говорил, что «то была проклятая частная жизнь М., герцога Орлеанского, которая, поразив его, как ценителя художественного слова, сделала одним из невольников литературы».

Еще одна история, прежде чем окончательно вернемся к Уорхолу. Речь пойдет о Карен Бликсен[128], авторе фантастических новелл, в том числе «Удивительной истории», по которой Орсон Уэллс[129] снял фильм. Однажды король Дании пригласил Карен Бликсен во дворец, и писательница, разумеется, задумалась о том, какой же подарок она может преподнести монарху. Шкуру льва – решила она, поскольку была одержимой охотницей, бо́льшую часть своего времени проводившей в Африке. «Ты сошла с ума, – говорили ей друзья, – королям не дарят львиные шкуры». Карен Бликсен немного подумала и осталась при своем мнении, взяв с собой во дворец шкуру когда-то убитого ею льва. Она была женщина с сильным характером. Принимая подарок, король не выразил ни удовольствия, ни неодобрения, несколько дней спустя от него пришло письмо с благодарностью.

Еще немного времени спустя, по возвращении в Африку, на глазах у Карен Бликсен один из ее чернокожих слуг попал в беду: на него упало дерево, раздробив юноше ногу. Он взвыл от боли, и Карен подбежала на помощь. Открытый перелом. Кто-то бросился на поиски машины, но пока суть да дело, несчастного надо было поддерживать. Карен разговаривала с ним, пыталась успокоить, утешить, и тут ей пришла в голову необычная идея: она принесла письмо короля и приложила его к груди молодого человека, объяснив ему, что это письмо настоящего короля.

– А твой король, он высокий? – спросил раненый юноша.

– О, да, он очень высокий.

– А у него есть лошадь?

– Да, конечно, есть лошадь…

Понемногу молодой человек успокоился, и боль его стала не такой мучительной. Его погрузили в только что прибывшую машину.

– Останься со мною, – попросил он, – и положи мне на сердце письмо твоего короля.

Она исполнила просьбу. Раненого отвезли в больницу, и все закончилось для него и для всех как нельзя лучше.

Настолько хорошо, что в чернокожем племени очень быстро стали известными чудесные свойства королевского письма. Их комментировали, приукрашивали подробностями, и мало-помалу, если кто-нибудь из жителей деревни заболевал, его родственники приходили к Карен с просьбой испытать на новом пациенте чудодейственную силу письма, а для тяжелых больных, кто не мог сам прийти за исцелением, просили передать чудесное письмо с посыльным. Постепенно, из-за такого интенсивного использования, рассказывала Карен Бликсен, буквы все стерлись, и от письма осталась только истрепанная бумага.

Восхитительная история, снискавшая аплодисменты покоренной аудитории, завороженно слушавшей этот рассказ, который транслировали по радио в Америке, он стал одной из сюжетных линий кинофильма.

Потом, спустя уже много времени, один дотошный журналист, больше всего озабоченный проверкой достоверности фактов, попросил показать это знаменитое письмо. Карен Бликсен, возможно забыв о своем рассказе, принесла ему письмо. Оно было безупречно, ни одной стершейся буквы. Интересно, покидало ли это письмо хоть раз ящик секретера, где хранилось?

«Факты» в этой истории не представляют никакого интереса. Зато выдуманный рассказ говорит много поучительного о богатом творческом воображении этой дамы. Да, эта история выразительна и увлекательна лишь в совокупности всех деталей.

Если вспомним Эндрю Филда[130], то в биографии писателя он постоянно удивляется забывчивости, умышленному обману со стороны главного заинтересованного лица и его близких, излагая ответы на вопросы о помолвке, полученные от Веры, жены Набокова, и самого Набокова, данные им во время одного из интервью:

– О, мы очень долго не были помолвлены. Возможно, год.

– Два года.

– Два года.

– Мы просто поженились в отеле, в Берлине.

– Вот и все.

Потом об их свадьбе:

– Мне кажется, моя мать ничего не знает о нашей свадьбе.

– Мы ее предупреждали.

– Вовсе нет.

– Вот так!

Так же категорично Набоков отрицал, что носил в молодости бакенбарды. Продолжалось вплоть до того дня, когда Эндрю Филд не показал ему фотографию, где явно видны бакенбарды. Тут же память восстановилась. Тем не менее позднее писатель намекал, что та деталь на фотографии, из-за которой вышел спор, всего лишь тень, упавшая на его лицо в момент съемки. Перед тем, кто старался хоть немного приоткрыть правду, Набоков расставлял сети, увиливал, воздвигал преграды, уходил от ответа, направлял своего собеседника по ложному следу, забавлялся и беспокоился.

– В таком случае, – спросил его крайне озадаченный Филд, ступивший на трудный путь биографа живого писателя, – почему вы хотите, чтобы кто-то написал вашу биографию?

– Полагаю, потому, что хочу увидеть ее напечатанной. Первая биография всегда накладывает некий отпечаток на все, которые могут появиться после нее.

Польский писатель Витольд Гомбрович[131] подразумевал то же самое, когда утверждал, что художник (человек искусства) – это кто-то вроде «стерилизованного аристократа», который испытывает неодолимое желание превратиться в другое существо.

В своем дневнике 2 февраля 1987 года Уорхол с предельной ясностью отмечает: «Позвонили два или три человека, чтобы сообщить мне, что они пишут мою биографию. Фред им сказал, что мы против этого, и добавил с видимой усмешкой: “Они ответили, что все равно завершат свою работу”». Такая запись сделана 27 июня 1983 года: «Начиная с шестидесятых годов, после всех этих лет, когда people был всегда в большинстве во всех газетах и журналах, по-прежнему ничего не известно о людях. Возможно, о них известно чуть больше, но не лучше. Это то же самое, когда живешь с кем-то долгое время, но ничего о нем не знаешь. Тогда для чего нужна вся эта куча информации?» Невозможно быть более откровенным.

«Моя жизнь, нет, я не могу сказать, что она невыносима, но она настолько… настолько сильно сосредоточена вокруг литературы… вокруг писательства…» – признавался Набоков.

В 1949 году Фолкнер писал Малкольму Коули[132]: «Я желаю существовать именно в этом качестве, поскольку я – индивидуум, вычеркнутый, стертый из истории, и не оставлю после себя никакого следа, никакого ущерба, за исключением моих напечатанных книг. Тридцать пять лет назад я должен был быть более благоразумным и не ставить на них свое имя, как некоторые писатели елизаветинской эпохи. Моя цель, к которой устремлены все мои силы, заключена в одной фразе, она будет включена в мой некролог и послужит эпитафией на моей могиле: он писал книги и он умер».

Даниэль Бюрен настаивал, чтобы в каталогах выставок его биографическая справка завершалась следующими строками: «Даниэль Бюрен, родившийся в 1938 году в Булонь-Бьянкур, живет и работает in situ[133]». Ничего больше.

124

Брод, Макс (1884–1968) – немецкоязычный чешский и израильский писатель, философ, театральный и музыкальный критик. Представитель «пражской школы».

125

Диамант, Дора (1898–1952) – подруга Кафки в последние годы его жизни. Он умер у нее на руках в санатории для туберкулезных больных под Веной 3 июня 1924 г.

126

Бауэр, Фелиция (1887–1960) – берлинская девушка из еврейско-немецкой семьи, какое-то время была невестой Кафки, но брак не состоялся. Более известна по письмам писателя.

127

Линь, Шарль де (1735–1814) – австрийский фельдмаршал и дипломат, знаменитый мемуарист и военный писатель эпохи Просвещения. Одно время служил в России у Потемкина.

128

Бликсен, Карен (1885–1962) – датская писательница. В 1917 году под псевдонимом Исак Динисен она опубликовала книгу «Из Африки», основанную на ее жизни на ферме. В 1985 году Сидни Поллак снял по ней фильм.

129

Уэллс, Джордж Орсон (1915–1985) – американский кинорежиссер, актер, сценарист, работал в театре, кино и на радио. Один из величайших режиссеров классического голливудского кино.

130

Автор книги «Набоков: его жизнь в искусстве».

131

Гомбрович, Витольд (1904–1969) – польский писатель. Большинство его произведений гротескны и высмеивают стереотип польского традиционного историко-национального сознания.

132

Коули, Малкольм (1898–1989) – американский писатель, редактор, историк, поэт и литературный критик.

133

Непрерывно (лат.).