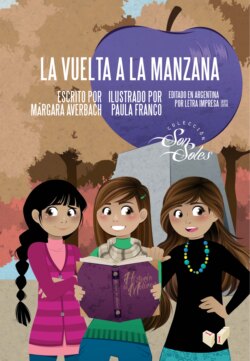

Читать книгу La vuelta a la manzana - Márgara Averbach - Страница 5

/ I

ОглавлениеA veces, cuando damos toda la vuelta a la manzana,

volvemos a un lugar distinto.

ESCENARIO (1)

No era que la vida dependiera de las manzanas. No en el momento en que empieza esta historia. Las manzanas eran cosa del pasado, eso lo sabían todos. Y del futuro (aunque eso no lo sabía nadie todavía).

–A ver, ¿quién quiere contarnos algo de la historia de Molinos? –habían dicho todos los años las maestras de primaria.

En ese pasado –que, en opinión de Celeste, era puro cuento–, Molinos (un pueblo al que todos llamaban “ciudad”) giraba alrededor de las manzanas color violeta. Un pueblo que había crecido junto al arroyo Seco como si lo sembraran los manzanos: todo, la peatonal de seis cuadras, el gran edificio de la Municipalidad con las dos columnas griegas y las ventanas españolas, la plaza con la enorme manzana de cemento en el medio, la fábrica de dulce y puré de frutas, la escuela secundaria (a la que venían también los chicos de los pueblos vecinos menos los de Rosales, claro, porque ellos tenían dos secundarias propias), todo había crecido alrededor de los árboles. Pero los árboles se habían quemado en una sola noche y habían dejado detrás algo quebrado y muy distinto. Esa historia doble (la de la fundación y la del incendio) se contaba en pruebas y actos escolares, aparecía como tema de composiciones, se desplegaba en las coreografías de las fiestas del club. A Celeste la tenía más que harta.

Para los chicos de la secundaria, Molinos era un pueblo polvoriento con tres tipos de árboles: los sauces, cerca del arroyo; los fresnos, en algunas calles, y los palos borrachos, en la plaza. Era un pueblo para irse: después de quinto año, la vida quedaba en otra parte. Todos lo sabían.

¿Los manzanos? Una leyenda.

Mientras tanto, al menos para Celeste, que había nacido mucho después del incendio, la vida sin frutas color violeta era maravillosa. Ella era la primera a la que llamaban para los cumpleaños, la que organizaba las excursiones, la que, todos los octubres, salía elegida como mejor compañera.

Muy de vez en cuando, no sabía por qué, se ponía a pensar en la vida de otro tipo de chicas. Ana Reverte, por ejemplo. Ana, la Chueca, acurrucada en el banco, hundida en un libro, en el recreo. Celeste la miraba de lejos y pensaba que, así, ella no hubiera sobrevivido ni medio día. En cierto modo, admiraba la fuerza de esa chica flaca, de ojos negros. No se podía decir que Ana no entendiera las indirectas: desde hacía ya un año, después de ese cumpleaños en el que nadie le había dirigido la palabra, no aceptaba invitaciones. “No puedo”, decía. “Gracias, pero no”. Había desaparecido de las reuniones. No cedía. A Celeste le resultaba muy incómodo pensarse en esa situación. “Yo me arrastraría para que me llamaran”, se confesaba a veces.

No, ella no hubiera podido vivir como Ana. Suponía que Ana ponía todas sus esperanzas en el diciembre lejano en que el curso terminaría quinto año, ese diciembre que la pondría fuera de Molinos con la contundencia de una condena. Después de quinto, nadie se quedaba. Pero cuando llegaba ahí, Celeste se asustaba y se obligaba a dejar de pensar en el asunto.

Fácil de entender: en el momento en que empieza esta historia, ese futuro empezaba a darle algo de espanto. Cuando se animaba a decírselo, sabía que la verdad era que ella quería quedarse. Y además, faltaba mucho. Por ahí, cambiaban las cosas. Ella quería creer en el presente. Solamente en hoy.

Cuando empezó, el cambio fue tan lento que Celeste no se dio cuenta. Y después, de pronto, fue tan brusco, tan enorme que Celeste perdió pie y por un tiempo, todo lo que le importaba antes dejó de tener sentido. Más adelante, del otro lado de la época extraña que estaba por abrirse frente a ella, como una flor entre pastos altos, Celeste pensaría en esos meses como en un tiempo en el que había habido dos pueblos en Molinos. Los dos se habían rozado en las calles, en las aulas, en la plaza, sin mirarse, sin escuchar el ruido que estallaba cada vez que chocaban uno contra el otro. Dos pueblos, como dos camiones invisibles que siguen adelante, sin verse, las ruedas enormes hacia el mismo cruce de caminos.

El escenario de ese choque lento no fue solamente el mundo que giraba alrededor de la vida buena de Celeste o alrededor de la vida aparentemente horrible de Ana Reverte. Había más:

__ En un rincón de la biblioteca de la escuela, un lugar oscuro, polvoriento, que la mayor parte de los chicos visitaba sólo para esconderse en los recreos detrás de los tomos carcomidos a jugar a las cartas o a hablar en tonos bajos y excitados sobre ilusiones, amistades, traiciones y otros chismes, había un libro. Era un libro de tapas de cuero, hojas duras y letras rebuscadas y redondas, casi irreconocibles. Un libro a punto de deshacerse. Hacía años que nadie lo leía, por lo menos desde que la Piru, ex directora de la secundaria, lo dejara por última vez en la biblioteca antes de jubilarse y pasar a ocupar algo así como un puesto de secretaria sin sueldo junto a la nueva encargada de la primaria, Sara Ferman.

__ En una casa de las afueras que, al principio de esta historia, no conocían ni Celeste ni Ana ni Sara Ferman ni la Piru, vivía un viejo de boina que, desde el gran incendio, se dedicaba a recorrer las calles con una chata pintada y una yegua mora. Recogía latas, cartones, diarios, botellas de vidrio y dos veces por mes, iba a venderlos a La Madera. Se llamaba Vicente y había nacido en Molinos. Nunca había viajado más allá de los tres pueblos hermanos: La Madera, Molinos, Rosales. Todos los miércoles ensillaba la mora, abandonaba su soledad y se iba al centro a tomar unas copas y jugar al truco con otros tres amigos en una mesa del Bar Unión.

__ En algún lugar del centro (un lugar secreto que habría que descubrir en el tiempo que empezaba), había una caja de madera adornada y, adentro, un tesoro que no cualquiera hubiera considerado un tesoro. Igual que el libro, la caja esperaba.

__ Alrededor del libro y de Vicente y su yegua mora y de la caja adornada y de Celeste y su vida tranquila y bella, estaba Molinos. El pueblo de Molinos sin manzanas color violeta: hombres que a las dos de la tarde se sentaban en musculosa frente a sus casas y tomaban mate o vino o las dos cosas mientras sus mujeres trabajaban en las casas de los políticos, los abogados, los contadores, los dueños de los campos. Chicos que iban al colegio, a la escuela primaria junto a las vías abandonadas, o a la secundaria, envidiada por pueblos como La Madera pero cada vez más arruinada: escalones de madera agujereados, bancos tallados por miles de punzones y biromes y lapiceras, lámparas tapadas por generaciones de bichos y mariposas nocturnas, pizarrones agotados que rechazaban la tiza. En el centro, negocios que abrían y cerraban, una panadería aquí, una frutería allá, los alfajores de dulce de leche que habían sido del famoso señor Alfredo y ahora eran de una rubia pecosa que atendía siempre con una risita tonta y un perro salchicha entre los brazos. Desde el incendio de los manzanares, Molinos era una ciudad en picada, una ciudad que se volvía cada vez más pueblo aunque nadie en ella quisiera aceptarlo.

Así las cosas, empezó el cambio.