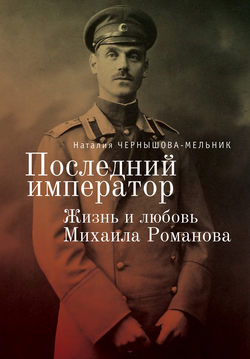

Читать книгу Последний император. Жизнь и любовь Михаила Романова - Наталия Чернышова-Мельник - Страница 3

Часть I

Юность. Встреча. Свадьба

Глава первая

Михаил, любимый сын

ОглавлениеВскоре после гибели императора Александра II новый царь выбрал своей резиденцией Гатчину. Этот очень чистый, уютный, утопающий в зелени парков, с зеркальной поверхностью озер, городок давно притягивал внимание государя.

Когда-то окрестные земли принадлежали великому Новгороду. Во время войн с Ливонией и Швецией они переходили из рук в руки. Лишь после заключения в 1721 году Ништадтского мира эта территория вместе со всей Ингерманландией вошла в состав Российской империи.

Замок, построенный здесь когда-то по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди для фаворита Екатерины II графа Григория Орлова, похож одновременно и на дворец, и на крепость. С самого начала его окружал глубокий ров.

Жизнь в Гатчине оказалась полезной как для казны, так и для царской семьи. Здесь не надо было тратить огромные средства, как в столице, на различные балы, приемы, увеселения.

Сам император в быту был человеком скромным, очень много работал. К скромности и бережливости он приучал вместе с женой – императрицей Марией Федоровной, и своих детей. Несмотря на то, что в Большом Гатчинском дворце насчитывалось шестьсот комнат и залов, в которых хранились бесценные предметы искусства, царская семья занимала весьма скромные, с невысокими потолками, помещения, расположенные в Арсенальном каре.

Дети спали на походных кроватях – с волосяными матрасами и небольшими подушками. В комнатах стояла скромная мебель – венские стулья, обычные столы и этажерки. Лишь иконы были украшены драгоценными камнями. Но, несмотря на такой аскетический для императорской семьи быт, детские годы, проведенные в Гатчине, остались в памяти великого князя как «золотой век».

Когда младшему сыну – Мише, было около десяти лет, произошло несчастье, надолго оставившее след в его душе. Возвращавшийся из Ливадии императорский поезд подъезжал к небольшой станции Борки в Харьковской губернии. Неожиданно послышались два взрыва. Затем – лязг железа, крики раненых. Состав с грохотом рухнул под откос.

В катастрофе погиб двадцать один человек, двести восемьдесят один был ранен. Но никто из членов царской семьи, к счастью, серьезно не пострадал. Государь некоторое время смог, по воспоминаниям очевидцев, удерживать крышу вагона, подперев ее могучими плечами, и дав, тем самым, возможность выбраться из него своим близким и прислуге. Мишу нашли под обломками. Мальчик отделался синяками и ссадинами.

Но они – ничто по сравнению с нравственными страданиями, которые пришлось пережить в этот день уцелевшим пассажирам. Вот как описывает случившееся, со слов императрицы Марии Федоровны, видный государственный и общественный деятель Российской империи Александр Половцов[17]: «11 ноября [1888]. …императрица принимает меня чрезвычайно любезно. Она не может говорить ни о чем ином, как о железнодорожном своем несчастии, которое и рассказывает мне в подробности. Она сидела за столом против государя. Мгновенно все исчезло, сокрушилось, и она оказалась под грудою обломков, из которых выбралась и увидела перед собою одну кучу щепок без единого живого существа. Разумеется, первая мысль была, что и муж ее, и дети более не существуют. Чрез несколько времени появилась таким же манером на свет дочь ее Ксения. “Она явилась мне как ангел, – говорила императрица, – явилась с сияющим лицом. Мы бросились друг другу в объятия и заплакали. Тогда с крыши разбитого вагона послышался мне голос сына моего Георгия, который кричал мне, что он цел и невредим, точно так же как и его брат Михаил. После них удалось, наконец, государю и цесаревичу выкарабкаться. Все мы были покрыты грязью и облиты кровью людей, убитых и раненных около нас. Во всем этом была осязательно видна рука провидения, нас спасшего”. Рассказ этот продолжался около четверти часа, почти со слезами на глазах. Видно было, что до сих пор на расстоянии почти месяца ни о чем другом императрица не может продолжительно думать, что, впрочем, она и подтвердила, сказав, что каждую ночь постоянно видит во сне железные дороги, вагоны и крушения»…

В 1894 году, через шесть лет после трагедии, в городке Борки освящали церковь и часовню, построенные в память о чудесном спасении царской семьи. Знаменитому художнику Валентину Серову[18] был заказан по этому случаю групповой портрет «Александр III с семьей»[19]. Впоследствии он рассказывал известному меценату Савве Ивановичу Мамонтову[20]:

«Картину мою поставили в павильоне, возле церкви, где для их Величеств и Высочеств был устроен чай. Заправлял приемом харьковский предводитель дворянства граф Капнист. Он звал меня быть у картины, когда святое семейство изволят осмотреть ее».

Серов был представлен царю, на что Александр Александрович сказал: «“Мы давно знакомы”. Потом подошли Ксения и Михаил, а я, бедный, не знаю, как быть: кланяться – не кланяться. Поклонился слегка. Ксения тоже в ответ поклонилась, Михаил руку подал». Присутствующие обсуждали картину, итог же подвел император, сказав: «Михаил совершенно живой…»

Именно с младшим сыном, которого в семье неизменно называли «милым Мишей», Александр III отводил душу, когда выдавалось свободное от государственных дел время. Любил с ним побродить по парку, прокатиться в экипаже. Одну из таких прогулок описал впоследствии генерал Николай Епанчин[21]: «Однажды я гулял в Приоратском парке в Гатчине недалеко от дачи моего отца и встретил государя, который ехал в экипаже вместе с великим князем Михаилом Александровичем, тогда мальчиком лет девяти, любимцем отца и матери. Государь проехал мимо меня, и экипаж повернул в аллею, которая вела в город. Так как на лошадях были бубенчики, то вскоре я услышал, что экипаж остановился. Я направился к тому месту и увидел, что ворота из парка на Люцевскую улицу были затворены, тогда как обычно днем они не закрывались. У ворот был домик сторожа. Государь громко позвал его, но никто не показывался. Тогда государь сказал Михаилу Александровичу: “Мишук, постучи в окно, он, должно быть, не слышит”. Великий князь подбежал к окну, однако, несмотря на его стук, никто из домика не вышел. Но как раз в это время сторож бежал к воротам со стороны улицы. Увидев государя, он, крайне взволнованный, запыхавшись, быстро отворил ворота, и когда экипаж шагом проезжал мимо него, он, сняв шапку, просил прощения у Государя, что заставил его ждать. “Ничего, ничего, старик, – ласково ответил Государь, – это и со мной бывает, что я не все делаю, как следует”…»

Однако совместное времяпрепровождение отца и сына не всегда бывало чинным и спокойным. Порой они могли и «отличиться», причем, оба. Об одном из таких эпизодов вспоминал греческий принц Георгий[22], бывший в тот день в гостях в царской семье:

«Взрослые сидят на террасе, возле которой внизу в песке копается Миша. Бывший в хорошем настроении духа, Александр III взял лейку с водой и, подозвав Мишу, сверху широкой струей забрызгал мальчика. Смеялся Миша, весело грохотал грузный отец, почтительно заливались присутствующие.

– Ступай, Миша, переодеваться. Весь, гляди, мокрый.

Но Миша заупрямился:

– Ты меня поливал, теперь моя очередь, становись на мое место.

И вот Миша уже на террасе, с лейкой до верху полной водой, теребит:

– Скорее, папа, скорее…

Александр, как был в мундире, спускается вниз, становится на место Миши и терпеливо ждет, пока Миша не выльет всего содержимого лейки на лысину отца. Довольные друг другом, возбужденные оба, отец с сыном идут переодеваться».

Судя же по воспоминаниям графа Сергея Витте[23], любимец царя-миротворца не раз позволял себе шалости с отцом: «Как-то раз, когда я приезжал в Гатчину, камердинер Михаила Александровича рассказывал мне, что вот какого рода история случилась.

Император Александр III утром очень любил ходить гулять со своим Мишей и во время прогулок он с ним играл. Вот как-то они проходили около цветов, которые садовник поливал водопроводным рукавом. Неизвестно почему, вероятно, Михаил Александрович лез в воду, не слушался императора, но кончилось тем, что император Александр III взял этот рукав – это было летом – и окатил Михаила Александровича водой из рукава. Затем они вернулись домой, Мишу сейчас же переодели.

– Затем, – рассказывал мне камердинер, – после завтрака император обыкновенно занимался у себя, так и в этот раз. Он занимался в своих комнатах, которые как раз находились внизу, под комнатами, в которых жил Михаил Александрович.

В перерыве между занятиями император Александр III несколько высунулся за окошко, оперся на локти и так стоял и смотрел в окно.

Михаил Александрович это заметил, сейчас же взял целый рукомойник воды и всю эту воду вылил на голову Государя.

Ну, с императором Александром III сделать безнаказанно такую штуку мог только его Миша, потому что если бы это сделал кто-нибудь другой, то ему здорово бы досталось»…

Император Александр III был довольно часто резок и груб со многими из подданных. Но к детям относился снисходительно, даже порой добродушно. По всеобщему мнению, его любимцем был именно младший сын Миша, великий князь Михаил Александрович. Живой, непоседливый мальчик, непревзойденный в семье шалун. Старшие братья часто удивлялись: сколько же проделок строгий к ним отец прощал Мише. Им бы точно досталось за подобные вольности! А этому румяному здоровяку стоило лишь улыбнуться отцу своей белозубой улыбкой, и тот, кажется, готов был простить ему все что угодно…

Император любил жизнь простую, не обремененную великосветскими условностями. Даже внешне – особенно на поздних фотографиях, грузный Александр III больше похож на зажиточного русского крестьянина или богатого купца из провинции, чем на императора, в чьих жилах течет «голубая» кровь. Характер полностью соответствовал его внешности: государь нередко бывал по-купечески хамоват и резок в общении, зато прост и прямодушен, к тому же считал каждую копейку. Недаром многие приближенные за глаза так и звали его – «хозяином». Он хотел, чтобы и дети почувствовали вкус к «простой» жизни. Стараясь дать им прекрасное воспитание и образование, Александр Александрович, в бытность еще великим князем, наставлял первую учительницу своих сыновей такими словами:

«Ни я, ни Великая Княжна не желаем делать из них “оранжерейных цветов”. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать… Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне “фарфора” не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся – пожалуйста. Но доказчику – первый кнут. Это – самое мое первое требование».

И у этих детей действительно было безоблачное, по-настоящему счастливое детство: любимые игрушки, преданные слуги, выписанные из Европы бонны и гувернеры и – самое главное, тепло родительской любви. Князь Давид Чавчавадзе так описывает в книге «Великие Князья» ранние годы Михаила Романова: «Он любил совершать длительные прогулки со своим отцом, который учил его разжигать костер и выслеживать зверя по следам. Они, бывало, забирались в дикий парк с фонариком, лопатами, прихватив с собой несколько яблок, и там разводили костер, пекли яблоки, возвращаясь домой уже затемно…» А после того, как костер догорит, отец заставлял сына непременно его залить, убрать оставшийся мусор. Учил его определять породы деревьев, грести, когда они подходили к какому-нибудь озеру. Отцу очень хотелось, чтобы сын научился читать «книгу природы» так же легко и свободно, как это умел делать он сам.

В августе 1888 года император отправился вместе с младшим сыном в гости к брату – великому князю Сергею Александровичу[24] и его супруге: великой княгине Елизавете Федоровне[25]. В их имении Ильинском, в Московской губернии, Александр Александрович с Мишей провели целую неделю. Юный великий князь был счастлив: «тетя Элла» подарила ему чудные игрушки, вместе с матросами он катался на лодке, ездил верхом на лошади с берейтором[26]… Но самое большое удовольствие ему доставляли прогулки с отцом. Граф С. Д. Шереметев, живший в это же время в Ильинском, впоследствии вспоминал: «Я любовался Государем, давно не видел я его таким благодушным, веселым. Бывало, встанет рано утром. “Мишкин!” – громко зовет он сына, и вместе отправляются в дальнюю прогулку. Днем они повторялись, где только не бывали мы в окрестностях Ильинского и на прогулках о чем не говорилось, и так легко все говорилось…» Те прогулки с отцом – и дома, в гатчинском парке, и во время поездок по России, были впоследствии для Михаила одними из самых дорогих воспоминаний… Не правда ли, вовсе не «царское», а обычное мальчишеское счастье, о котором мечтают в детстве очень многие?

Ближе всех из сестер и братьев Мише была младшая сестра – великая княжна Ольга[27]. Несмотря на разницу в четыре года, которая обычно особенно заметна в детстве, выглядели они как ровесники. Очень любили вместе играть. На склоне лет великая княгиня Ольга Александровна с теплотой вспоминала, как в ранние годы играла в прятки с братом Мишей в Гатчинском дворце: «Как нам было весело! Китайская галерея была идеальным местом для игры в прятки. Мы частенько прятались за какую-нибудь китайскую вазу. Их было там так много, некоторые из них были вдвое больше нас. Думаю, цена их была огромна, но не помню случая, чтобы кто-нибудь из нас хотя бы что-нибудь сломал».

После катастрофы возле железнодорожной станции Борки они оба подружились со многими военнослужащими, охранявшими их семью. Позже младшая сестра вспоминала: «До чего же нам было весело, когда мы с Михаилом убегали к ним в казармы и слушали их песни… Солдаты играли с нами в разные игры, подбрасывали нас в воздух. Хотя это были простые крестьяне, они никогда не позволяли себе никаких грубостей. Я чувствовала себя в безопасности, находясь в их обществе».

Брат и сестра прекрасно друг друга понимали, ладили и практически никогда не ссорились. Объяснение этому очень простое – оба своими привычками, вкусами и пристрастиями напоминали, как никто другой в семье, отца. Они лучше всего чувствовали себя вне дворцовых стен. Сказывалась привитая им в раннем детстве любовь к «простой» жизни…

Когда Ольга немного подросла, ее начали учить вместе с Мишей. С девяти утра до трех дня столовая становилась импровизированной классной комнатой. И, надо сказать, императорская чета обучению своих детей придавала очень большое значение. Среди их воспитателей – генерал Григорий Данилович[28]. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки сохранилось несколько писем, отправленных им известному русскому историку, одному из наиболее талантливых профессоров императорского Санкт-Петербургского университета конца XIX века С. Ф. Платонову[29], приглашенному в 1895 году в качестве преподавателя русской истории к великому князю Михаилу Александровичу и великой княжне Ольге Александровне.

17 сентября Г. Данилович отправил ему расписание занятий «По политической истории»:

На подготовку к занятиям было отведено около месяца. 14 октября 1895 года Г. Данилович писал: «Спешу уведомить Вас, глубокоуважаемый Сергей Федорович, что в понедельник, 16 Октября, Вам следует ехать на урок в черном фраке, белом галстуке, с орденами; очень может быть, что императрице угодно будет принять Вас в этот день. С вокзала железной дороги Вы проедете на извозчике в то каре дворца, в котором живут Их императорские Высочества. По приезде во дворец спросите Фердинанда Яковлевича Тормейера, который и представит Вас Великому Князю и Великой Княжне…» Тут же – приписка: «Уроки у Их Императорских Высочеств, в Гатчине, начинаются в понедельник 16 Октября. Генерал-Адъютант Данилович…»

Переписка продолжалась в течение нескольких лет. 17 мая 1898 года С. Ф. Платонову было отправлено генералом письмо следующего содержания: «Не откажите, достойнейший Сергей Федорович, доставить мне в начале июня месяца или раньше отчет о Ваших занятиях за истекающий 1897–98 год и о предположениях Ваших относительно курса на предстоящий год.

Весьма обяжете, если вместе с этим пришлете и записку о том, какие статьи по политической истории нужно было бы, по Вашему мнению, прочесть Великому Князю Михаилу Александровичу в течение каникулярного времени.

Число лекций на будущий год остается прежнее…»

Несомненно, со своими обязанностями профессор справлялся хорошо. Подтверждением этому служит содержание письма от 5 мая 1899 года: «Милостивый Государь, Сергей Федорович.

Ко дню празднования совершеннолетия Великого Князя Михаила Александровича, Государь Император Всемилостивейше соизволил назначить Вашему Превосходительству подарок из Кабинета Его Величества в 800 рублей.

Уведомляя Вас о вышеизложенном, покорно прошу принять уверение в моем глубоком уважении и преданности.

Григорий Данилович…»

Письма и телеграммы профессору С. Ф. Платонову часто посылал еще один воспитатель (и преподаватель французского языка) царских детей – швейцарец Фердинанд (Яковлевич) Тормейер. Судя по ним, он в совершенстве изучил русский язык: ни в одном из писем нет ошибок! В царской семье он служил в 1886–1899 годы, став настоящим другом и советчиком для своих воспитанников. Вернувший на родину в 1900 году после четверти века жизни в России, никому не рассказывал, насколько близко судьба свела его с Романовыми. А все потому, что был он человеком сдержанным, немногословным, не стремящимся к известности.

Возможно, память о Ф. Я. Тормейере окончательно канула бы в Лету, если бы, как пишет корреспондент издания «Nashagazeta.ch» (Швейцария) А. Тихонов, «летом 2010 года в одной женевской семье не решили устроить в доме “генеральную уборку”, в ходе которой и наткнулись на чердаке на старый, образца 1940-х годов, чемодан, буквально набитый письмами, фотографиями и разными бумагами, остававшийся нераскрытым с 1944 года, с момента смерти Фердинанда Тормейера». Как ни странно, он не вызывал интереса у нескольких поколений наследников.

Наконец, один из них попросил ознакомиться с содержимым чемодана владельца Женевского Аукционного дома Бернара Пиге, который и предложил выставить всё найденное на аукцион. И вот в декабре 2010 года в Женеве состоялась распродажа случайно обнаруженной коллекции. На торги были выставлены рисунки, фотографии, письма, телеграммы и открытки, адресованные великими князьями Георгием и Михаилом и великими княжнами Ксенией и Ольгой[30] их наставнику. «Коллекция Тормейера» по информации Женевского аукционного дома была продана за 390 тысяч швейцарских франков. Главное же в этой истории то, что проданы были абсолютно все выставленные на продажу лоты (около 2000). А такое в мировой аукционной практике случается крайне редко!

История эта оказалась «с продолжением». Корреспондент «Nashagazeta.ch» Надежда Сикорская привела слова Бернара Пиге: «… наследство Тормейера, включая и содержимое ставшего знаменитым чердака, в свое время поделили между собой два брата. Один из них передал нам свою часть, которую мы и выставили на торгах год назад. А второй, редко бывающий в Швейцарии, видя успех аукциона, решил порыться и в “своей” части полученного архива. Первыми он принес нам чудесные запонки с портретами великого князя Михаила Александровича мальчиком и юношей, отделанные бриллиантами и перидотами[31] (примерно 1900 г.). Тогда мы уговорили его поискать еще…» Результат поисков оказался невероятным по своему историческому значению. Один из наследников Фердинанда Тормейера нашел около 300 фотографий, сделанных, главным образом, придворными фотографами С. Левицким и Ч. Бергамаско. Они изображают членов семьи императора Александра III, и зачастую ими же подписаны. Фотографии никогда прежде не публиковались.

Пора вернуться ко времени детства и юности нашего героя. Невольно возникает вопрос: каким было его отношение к учителям и воспитателям? Наряду с телеграммами, имеющими непосредственное отношение к занятиям: «Завтра у меня и сестры уроков не будет. Михаил» (28.11.1899), «В среду уроки будут в Гатчино. Михаил» (02. 01. 1900), «В среду уроки будут в Аничковом дворце. Михаил» (19. 02. 1900) и другими, есть послания и совершенно иного, личного характера. Например, такие: «Сердечно благодарю обоих моих милых учителей за любезное поздравление. Михаил» (23.11.1903), «Очень благодарю вас за поздравление и добрую память. Шлю своему бывшему преподавателю сердечный поклон. Михаил» (23.11.1904), «Сердечно благодарю за поздравление. Шлю поклон. Михаил» (22. 1.1906). Три последних посланы им из Гатчинского дворца, в ответ на поздравления с днем рождения.

Кроме обычных общеобразовательных предметов детей обучали хорошим манерам, танцам. С особым удовольствием они следовали указаниям господина Троицкого – преподавателя танцев, натуры очень артистической. У него были седые бакенбарды, офицерская выправка, и на урок он непременно приходил в белых перчатках. Учитель настаивал на том, чтобы на фортепиано, рядом с аккомпаниатором, всегда стояла большая ваза со свежими цветами.

Прежде чем начать Па-де-Патинер[32], вальс или польку, которую Михаил и Ольга терпеть не могли, они должны были сделать друг другу реверанс и поклониться. Дети готовы были от смущения сквозь землю провалиться! Они знали, что, несмотря на их протесты, за ними следили казаки, дежурившие за дверью. После уроков они всегда встречали брата и сестру широкими улыбками, чем приводили их еще в большее смущение.

Когда Михаила и Ольгу по какой-то причине разлучали, младшая сестра приходила в отчаяние. Но она всегда умудрялась переслать через кого-нибудь из слуг брату записку. Иногда она писала их по две-три в день. Постепенно это стало привычкой. Вот текст некоторых из них: «Мой милый старый Миша! Как твое горло? Мне не разрешают видеться с тобой, я тебе кое-что пришлю! А теперь прощай. Целую тебя, Ольга». Или: «Милый Миша! Мама не разрешает мне выходить гулять завтра, потому что я гуляла сегодня утром. Пожалуйста, поговори с ней еще раз. Страшно извиняюсь. Ольга».

Для маленьких Миши и Ольги самым радостным днем было воскресенье. Им разрешали пригласить к себе в гости детей из нескольких знатных семей, приближенных ко двору. И те приезжали на поезде из Санкт-Петербурга, чтобы поиграть с маленькими Романовыми. В дальней части дворца для ватаги ребятишек были отведены специальные апартаменты. Там они отводили душу – играли в прятки, дурачились, а когда была хорошая погода – лазили в саду по деревьям. Заставляли, бывало, поволноваться охранников. Но полную свободу им предоставляли только в царской резиденции. За ее пределами – Михаил и Ольга это прекрасно понимали, их ждала совершенно другая жизнь.

В один из таких «приемных» дней сынишка графа Шереметева, погибшего в Борках, раздобыл где-то медвежью шкуру – с головой, лапами, когтями. Нацепив ее на себя, он стал ползать на четвереньках по коридорам дворца, имитируя при этом рычание медведя. Один из старых слуг, работавший на кухне, неожиданно наткнулся на этого страшного «зверя». Бедняга не на шутку перепугался, вскарабкался на один из длинных столов, стоявших в ряд вдоль коридора, и бросился бежать с криком: «Господь Всемогущий, во дворце медведь! Помогите!» Дети не на шутку перепугались, особенно Михаил и Ольга. Они знали: если строгая мать-императрица узнает об этой проделке, им несдобровать.

Побаивались они именно мать, а не отца. Он мог наказать за шалость, но потом обычно громко хохотал. Так было, и когда Михаил с Ольгой забрались на крышу дворца, чтобы полюбоваться на огромный парк, освещенный лунным светом. Мать же, узнав о подобных проказах, даже не улыбалась. К счастью для детей, она обычно была так занята, что редко узнавала об их многочисленных проделках.

Няня-англичанка миссис Франклин тоже воспитывала их в строгости, стараясь привить уважение к традициям, как это было принято в старой доброй Англии. В культ была возведена диета: на завтрак непременно подавали овсянку, на обед – бараньи котлеты, печеный картофель и горох, а к чаю (знаменитому «five o”clock») – хлеб, масло, ветчину и английские бисквиты. Кекс считался наградой за хорошее поведение и прилежание в учебе, и им угощали детей только в особых случаях.

Но строгости были, конечно, не всегда. На праздники, именины, дни рождений детей одаривали чудесными подарками. И дело даже не в их стоимости, а в том, что каждому старались подарить именно то, чего желала юная душа. Об этом спрашивали заранее, словно ненароком. Все представители младшего поколения семьи очень радовались этим знакам внимания старших, и подробно описывали их в дневниках. Вещи бывали самые разные: например, Михаил на пятнадцатилетие получил велосипед, маленький фотоаппарат, воздушное ружье, лук, нож, чашку для кофе и даже засушенные цветы. Очень мило, приятно. Такое не забывается, и добрый след навсегда остается в сердце.

Одним из самых любимых и трогательных событий в жизни всех детей императорской четы, и особенно Михаила, были ежегодные поездки в столицу Дании – Копенгаген. В гости их приглашали дедушка – датский король Кристиан IX[33] и бабушка, королева Луиза[34], родители матери, бывшей в девичестве датской принцессой Дагмарой. Дед был всем известен как «европейский тесть». В своем замке Фреденсборг, расположенном неподалёку от озера Эсрум, вблизи Копенгагена, он устраивал настоящие ярмарки женихов и невест. Место, кажется, для этого было подобрано идеальное – ведь название резиденции королевской семьи переводится как «замок мира».

…Отъезд императорской семьи в Данию каждый раз был настоящим событием. Багаж перевозили в двадцати железнодорожных вагонах, и в его составе обязательно были походные кровати. Традиция путешествовать с ними была заведена еще Петром I. Слуг ехало более ста человек.

Детям разрешали брать с собой некоторых домашних животных, и яхта «Держава», на которой они плыли, очень походила на библейский Ноев ковчег. Путешествовала с Романовыми даже корова. Ехать нужно было трое суток, и императрица считала, что без свежего молока обойтись никак нельзя.

В Данию съезжались разные европейские кланы: принц и принцесса Уэльские, герцог Йоркский, король и королева эллинов – Георг и Ольга, герцог и герцогиня Кемберлендские и многие прочие родственники из разных частей Германии, Швеции, Австрии. И все приезжали со своими детьми, зачастую очень шустрыми, и челядью.

Бывало, по вечерам за обеденным столом во Фреденсборге одновременно сидели более восьмидесяти представителей самых могущественных королевских семейств Европы. Юные Михаил и Ольга шли в столовую, чтобы пожелать спокойной ночи дедушке и бабушке, собравшимся там многочисленным родственникам. А потом они тихонько выскальзывали из своих спален и пробирались на цыпочках на обнесенную перилами верхнюю ротонду, чтобы молча понаблюдать оттуда за целым созвездием сиятельных гостей.

Самым приятным и увлекательным для любознательного Михаила и его сестры Ольги были прогулки по Копенгагену. Здесь они дышали воздухом свободы, которого так не хватало дома, в чопорном Санкт-Петербурге, где, едва покинув пределы царской резиденции, оказывались в плотном кольце охраны. Здесь же, в гостях у деда и бабушки, они могли оставить экипаж где-нибудь в предместье, бродить пешком, кататься на велосипедах, как дети простолюдинов, войти в какой-нибудь магазинчик. Они даже имели право самостоятельно купить все, что захочется! Это было ни с чем не сравнимое удовольствие… Словом, «датские каникулы» всегда были чудесными, веселыми, запоминающимися. В это время можно было не думать о собственной «Богоизбранности», о которой им постоянно твердили дома взрослые. Нет, юное сердце распахнуто навстречу совершенно иным мыслям и чувствам!

В 1894 году император Александр III, которому не исполнилось еще и пятидесяти лет, серьезно заболел. В августе, надеясь отдохнуть и поправить здоровье, он отправился вместе с женой, Марией Федоровной, сыновьями Николаем и Михаилом, и младшей дочерью Ольгой в Беловежскую пущу. Он заранее попросил местные власти не делать торжественной встречи, чтобы не утомлять его. Начальник гродненского почтово-телеграфного округа, в состав которого входила Беловежская пуща, Н. К. Полевой, вспоминал, как к незадолго до этого события выстроенному на станции Гайновка красивому, просторному павильону, тихо, едва двигаясь, подошел императорский поезд: «Император Александр III всегда был очень крупный, здоровый человек, страшный силач, истинный русский богатырь… Увидев его теперь, на платформе в Гайновке, в нескольких шагах от себя, я был поражен. Государь был бледен, лицо его и вся фигура похудели, выражение лица его было тоскливое, страдальческое. Он любезно, но кратко принял приветствовавших его лиц… Выйдя на крыльцо павильона в Гайновке, Государь выглянул на возвышавшийся перед ним вековой лес, вдохнул в себя смолистый, ароматный воздух и сказал, обратившись к стоявшей подле него императрице: “Какая величественная картина! Какой живительный воздух!”

Началась тихая, семейная, нешумная жизнь Царской семьи в Беловеже… Государь был нездоров: окружавшие его лица говорили, что он приехал в Беловеж отдохнуть и лечиться. О болезни его говорили, что она еще не разъяснена и развилась только в последние дни, неожиданно. При таких обстоятельствах настроение всех лиц, окружавших Государя, было невеселое».

И все же на следующее утро была назначена охота, не раз имевшая место и в дальнейшие дни. Среди присутствовавших оказалось немало опытных охотников, но все они восхищались удачными выстрелами великого князя Михаила, тогда еще совсем юного. Сказывались уроки, преподанные когда-то отцом. В дальнейшем Михаил Александрович не раз поражал друзей и сослуживцев своей меткостью.

Дни, проведенные в Беловежской пуще, можно было бы назвать счастливыми, если бы они помогли улучшить состояние царя-миротворца. Но ему день ото дня становилось все хуже. Осенью, по пути в Грецию, куда рекомендовали больному отправиться врачи, он остановился с семьей в Ливадии. Когда стало ясно, что дни Александра III сочтены, в крымский дворец вызвали великого праведника отца Иоанна Кронштадского[35]. И вот наступили последние минуты Александра Александровича. Игумен Серафим вспоминал: «Все дети собрались вокруг умирающего отца. Великий князь Михаил Александрович гладил руку отца, который, с нежностью глядя на любимого сына, сказал: “Душка”, но тут же тяжело вздохнул и со стоном проговорил: “Тяжело, очень тяжело”. Это были последние слова царя-миротворца, после чего он тихо-тихо отдал дух свой Богу».

Для великого князя Михаила, которому не исполнилось еще и шестнадцати лет, в этот день закончилось детство. Смерть отца поразила его, и каждый раз, в годовщину кончины Александра Александровича, великий князь обязательно думал о нем, вспоминал то счастливое время, когда они были вместе. В десятую годовщину смерти Александра III его младший сын написал своему воспитателю Фердинанду Тормейеру: «Где бы Вы ни были, помните, сегодня тот самый день».

…В октябре же 1894 года вместе с убитой горем матерью и сестрой Ольгой он вернулся в Санкт-Петербург, в Аничков дворец. В Гатчину они теперь приезжали лишь на несколько недель в год, летом. Но всю свою жизнь Михаил Александрович считал именно ее своим домом.

Двадцатилетие великого князя Михаила, отмеченное царской семьей 22 ноября 1898 года, было очень важной датой: теперь он официально стал взрослым и приобрел финансовую независимость. В соответствии со сложившейся при императорском дворе традицией, была проведена торжественная церковная церемония. В конце ее великий князь Михаил Александрович дал две клятвы: следовать законам престолонаследия и интересам царской семьи и кодексу русского офицера. Теперь, по закону, он был человеком, присягнувшим на верность своему императору, и должен был служить его императорскому величеству до «последней капли крови».

Кстати, обязанности свои как наследника престола он всегда неукоснительно выполнял, причем, с вызывавшей удивление и уважение у многих из его окружения скромностью. Он знал, что за каждым его шагом ревниво наблюдала императрица Александра Федоровна, которая мечтала о сыне. И роль наследника должен, считала она, сыграть в будущем именно он.

Но пока наследник престола – великий князь Михаил. В 1901 году он представлял Российскую империю на похоронах королевы Виктории[36], которые проходили в Лондоне. Тогда же его наградили Британским орденом Бани[37]. В следующем году он опять отправился в Лондон, чтобы представлять свою страну на коронации Эдуарда VII[38]. И хотя в последний момент ее отложили из-за болезни самодержца, великий князь Михаил был возведен в ранг Рыцаря Подвязки[39], став, тем самым, обладателем самого знаменитого Британского ордена. С тех пор, в соответствии со сложившейся в Британии традицией, в церкви Виндзордского замка появился его собственный штандарт.

За прошедшие годы великий князь Михаил очень возмужал. Из смешливого, шаловливого мальчугана он превратился в молодого человека весьма приятной наружности. Но сестра Ольга по-прежнему называла его «дорогим шалунишкой». Прозвище появилось еще в детстве – из-за Мишиной привычки с грохотом опускаться на стул, обхватив его при этом по бокам своими длинными ногами. Проделки такого рода постепенно ушли в прошлое, но прозвище все равно осталось. Бывало, на каком-нибудь официальном мероприятии, во время которого Михаил старался быть собранным и серьезным, сестра, забывшись, в присутствии онемевших от изумления сановников, вдруг окликала его:

– Дорогой шалунишка, иди-ка сюда…

Теперь он всегда был гладко выбрит, но носил небольшие франтоватые усики. Ростом – под сто девяносто сантиметров, значительно выше, чем старший брат Николай. Хотя и не самый высокий в семье – некоторые двоюродные братья и дяди были еще большего роста. Родственники, в среде которых хватало недоброжелательства и недовольства друг другом, все, без исключения, относились к Михаилу с симпатией и дружелюбием. Ведь в нем абсолютно не было заносчивости и высокомерия, напротив, в его отношении к людям всегда чувствовались доброта и такт.

…Генерал Ю. Н. Данилов[40], бывший по время русско-японской войны начальником оперативного отделения Главного штаба, сопровождал государя во время его поездок в войска. Как-то вечером, часов в 11, находясь в царском поезде, он занимался в своем отделении каким-то делом. Вдруг послышался стук в дверь.

Данилов поспешно ответил:

– Войдите.

В дверном проеме показалась высокая, стройная фигура великого князя Михаила Александровича. Он явно был сконфужен тем, что побеспокоил генерала в столь поздний час.

– Простите, ради Бога… я, кажется, Вам помешал?..

– Нисколько, Ваше Высочество, я очень рад Вас видеть у себя.

Михаил произнес мягким извиняющимся голосом:

– Мне бы хотелось поговорить с Вами. Мне говорили, что Вы специалист по мобилизационным вопросам. Не расскажете ли Вы, как производится частичное укомплектование наших войск, отправляемых в Маньчжурию?

В его поведении не было и тени заносчивости, напротив – дружелюбие и искреннее желание как можно лучше понять обстановку, сложившуюся в войсках. Генерал Данилов был намного старше и опытнее в военном деле, чем великий князь. И его, конечно, тронули простота в общении и застенчивость человека, занимавшего столь высокое положение в обществе: «И далеко за полночь затянулась наша беседа, во время которой я очень скоро позабыл, что моим партнером является брат императора огромной и могущественной страны».

Характерен для Михаила и случай, имевший место в конце 1900-х. Войска гвардейского корпуса, в котором в то время служил великий князь, участвовали в больших маневрах на побережье Балтийского моря. В исходные пункты они шли походным порядком, без маневров. Местное население, узнав о том, что в составе конной батареи находился наследник престола, в ряде населенных пунктов устраивало воинам торжественные встречи. Если же по пути их следования находились церкви, то не обходилось без крестного хода и колокольного звона. Как вспоминал впоследствии один из сослуживцев, С. Гребенщиков, «Великий Князь Михаил Александрович, по природе чрезвычайно скромный и застенчивый человек, очень тяготился этими торжествами и, в большинстве случаев, уклонялся от них, выезжая на несколько верст от отряда вперед в сопровождении одного лишь своего вестового. Он часто спокойно проезжал мимо уже приготовившейся к встрече толпы, которая, не ожидая, что Наследник Престола может так скромно и одиноко путешествовать, к великому удовольствию Великого Князя, не узнавала его. Но когда к месту встречи подходили части отряда, начинались недоразумения: публика и население, не зная наверное, где ей искать наследника престола, посылали своих представителей то к одной, то к другой части драгунского и гусарского полков и к батарее, но всюду получали ответ, что наследник уже давно проехал вперед. Среди толпы слышались отдельные восклицания, что, действительно, мимо их уже проехал всадник. Они не узнали его и ужасно волновались, что вместо встречи вышла такая непрятность. Нам приходилось утешать их, говоря, что Великий Князь, наверное, остался очень доволен своим нераскрытым инкогнито, а что внимание и желание его приветствовать он видел и, наверное, был им очень тронут».

Особенно, как свидетельствует корреспондент, был расстроен церковный староста, тучный пожилой купец. Он все хлопал себя по бедрам, и в отчаянии твердил, что, мол, лично остановил молодого офицера, ехавшего в сопровождении солдата, который, оказывается, и был великим князем. Церковный староста, не узнав его, спросил, «находится ли в ожидаемом отряде Наследник Престола, на что Михаил Александрович ответил, улыбаясь, что был, но сейчас его при отряде нет». Вот так этому скромнику и удавалось почти всегда во время пребывания в отряде уклоняться от торжественных приемов.

Во время этих же маневров произошел случай, который можно принять за некое предзнаменование. Непосредственно маневренные действия должны были начаться в Везенберге[41]. Следуя к нему, 5-я конная батарея Гвардейской конной артиллерии, в составе которой находились Великие Князья Михаил Александрович и Андрей Владимирович[42], остановилась для отдыха около дачного местечка Мерикюль на берегу Балтийского моря. Основная часть офицерского состава расположилась в палатках, ближе еще к одному дачному поселку – Удриасу. В этих же условиях жили и оба Великих Князя.

Несколько молодых офицеров решили прогуляться вдоль берега моря, полюбоваться на огромные камни, выступавшие над поверхностью воды. Здесь они встретили, как вспоминал очевидец, «Великих Князей Михаила Александровича и Андрея Владимировича с конно-артиллеристами Гл-м и Гер-м». Все вместе и направились в сторону Удриаса. Вдруг наследник заметил огромный камень, находившийся в нескольких метрах от берега. Он отличался от других необычной формой, похожей на правильный прямоугольник. Тут же решили взобраться на него, чтобы исследовать. Быстро натаскали камней, сделав из них импровизированный помост, и вот уже Михаил Александрович – наверху. Следом за ним вскарабкались и остальные. Молодые люди стали «осматривать камень и, к общему удивлению, обнаружили на стороне, обращенной к морю, два вензеля с коронами над ними, а под ними дата: 1817 г.».

При внимательном рассмотрении выяснилось, что вензеля принадлежали великому князю Николаю Павловичу (впоследствии императору Николаю I[43]) и германскому крон-принцу Вильгельму (в будущем императору Вильгельму I[44]). Видимо, в 1817 году здесь уже проходили какие-то маневры, на которых присутствовал германский наследник престола. Любуясь побережьем, он вместе с Николаем Павловичем побывал на этом камне, на котором они сами или, скорее, сопровождавшие их лица свиты, и выбили вензеля. «Во всяком случае, всем показалось очень странным, что мы попали совершенно случайно на такой, можно сказать, исторический камень, и решили, по мысли, кажется Гл-ва, выбить сейчас же на этом камне вензель современного Наследника Российского Престола, Великого Князя Михаила Александровича».

Михаил сначала противился этому, но потом согласился. В ближайшей рыбацкой деревушке достали топор, и стали по очереди выбивать букву «М». Вскоре она уже красовалась над вензелями, выбитыми несколькими десятилетиями раньше. Оставалось лишь выбить корону.

Когда уже большая ее часть была готова, «и оставалось доделать только правую ее верхушку, очередь дошла до Г-ва. Он уселся, взял топор и так неудачно нанес свой первый удар, что корона раскололась пополам, и исправить ее уже не было никакой возможности. Все страшно огорчились, больше всех, конечно, сам Г-кий. Но Михаил Александрович очень обрадовался этому случаю и весело сказал: “Слава Богу… Это верная примета, что я не буду царствовать…”». И хотя судьба несколько раз буквально вплотную подводила его к трону, в конечном счете Михаил оказался прав.

…Великий князь вызывал симпатию у всех, кто с ним встречался. Но особенно тонко его обаяние чувствовали женщины. Они просто обожали Михаила Александровича. Как-то раз, когда он был еще совсем молодым человеком, его старший брат Николай II заметил, что во время «датских каникул» этого юного «грешника» везде сопровождали три очаровательные кузины. Во время прогулок они попеременно держали его под руку, и делали это с явным удовольствием.

Понять молоденьких датских принцесс очень просто – их кузен обладал достоинствами, которые с первого же взгляда производят неизгладимое впечатление на любую женщину. Высокий, стройный, голубоглазый, улыбчивый, добрый… Словом, «милый Миша». Как-то ненароком пленил он и дочь императора Вильгельма II[45], во время официального визита в Германию в конце 1901 года. Об этом написал 17 декабря Николаю II сам кайзер: «Милейший Ники. Посещение твоего дорогого брата Миши подходит к концу, и мы очень жалеем, что он уезжает. Он очаровательный и необыкновенно милый молодой человек, пленивший здесь всех, даже мою дочь!.. Все, видевшие его, поражались его ясным, открытым, мужественным лицом и чистосердечным выражением. Вообще он имел большой успех».

В юном великом князе определенно было море обаяния, он любил детей и собак, предпочитал деревенскую жизнь придворной, сторонился всякой помпы, мог быть очень забавным, любил шутки и веселье. Великий князь превосходно изъяснялся по-французски и по-английски, весьма недурно играл на фортепиано, флейте, балалайке и гитаре, даже сочинял музыкальные пьесы. В минуты музицирования его красивые, как у матери-императрицы, глаза принимали такое трогательное, грустно-беззащитное выражение, что не подпасть под его обаяние было просто невозможно.

Михаил Александрович очень любил и часто посещал театр, особенно, балет и оперу. Еще в молодости успел он проявить себя и как военный историк – написал несколько научных работ о войне с Наполеоном, которые были опубликованы в журнале императорского русского исторического общества. И ко всем своим достоинствам – как профессиональным, так и чисто человеческим, он был еще и одним из богатейших молодых людей в мире. Однако, как писал о Михаиле один из близких к нему людей, «деньгам для себя лично он не придавал никакого значения, совсем плохо разбирался в относительной стоимости различных вещей и оставался совершенно безучастным ко всем докладам, говорившим об увеличении его материальных средств».

Кроме того, он обладал огромной физической силой, как и его отец, император Александр III. И это неизменно вызывало уважение у сослуживцев. Он мог с шиком, чтобы потешить зрителей, разорвать пополам колоду карт. Однажды, в то время, когда Михаил командовал эскадроном в Кирасирском ее величества полку, в Гатчине, на эскадронном учении великий князь с такой силой стал махать шашкой, что клинок ее сломался, и заостренный кусок с визгом пролетел мимо его уха, по счастью, не задев его.

Зять Михаила Александровича, муж старшей сестры Ксении, великий князь Александр Михайлович[46], которого в семье любовно называли Сандро, писал, что тот «очаровывал всех подкупающей простотой своих манер. Любимец родных, однополчан-офицеров и бесчисленных друзей, он обладал методическим умом и выдвинулся бы на любом посту…»

Молодой человек сумел покорить даже Британскую королеву Викторию, которая, в общем-то, не любила Романовых, а в особенности – отца великого князя Михаила. Виктория считала Александра III грубым человеком. Впрочем, русский император не остался в долгу, назвав ее как-то «изнеженной, сентиментальной, эгоистичной», а потом еще более критично – «противной, во все сующей свой нос старухой».

Михаил встречался с королевой Викторией дважды. Первый раз – во время семейного праздника на юге Франции, в Ницце, в 1896 году. Именно тогда мать и представила его «дорогой бабушке». Вторая встреча произошла через три года в шотландском имении королевы Виктории. Вспоминая первую встречу с Михаилом Романовым в Ницце, она написала в дневнике, что он «очень милый, приятный и чудесно выглядит».

Что уж говорить о впечатлении, которое производил великий князь Михаил Александрович на дам более молодых. Он был для них поистине хрустальной мечтой!

Но, несмотря на многочисленные достоинства, великому князю Михаилу почему-то все время не везло в любви. Судьба словно испытывала его нежные чувства на прочность. Для него главным в женщине было вовсе не ее происхождение, а ее красота, душевные качества, шарм. Красавиц, с нежностью смотревших на великого князя, было немало. И, как следствие этого, романы следовали один за другим.

За несколько лет он чуть было трижды не женился – правда, в одном случае, об этом сам Михаил даже и не подозревал. Каждый раз, стоило ему лишь оказать какой-то даме повышенные знаки внимания, как вокруг него поднималась невообразимая суматоха. В результате у двух его потенциальных невест случились нервные срывы – из-за повышенной бдительности секретной полиции, агенты которой доложили его старшему брату-царю о возможной женитьбе великого князя. А с именем третьей нареченной был связан публичный скандал. Ей было приказано незамедлительно покинуть пределы Российской империи, а если вдруг надумает вернуться, то пусть знает: ее ждет немедленный арест. Для молодого человека, чьи намерения были вполне серьезны, и который вовсе не собирался стать обычным волокитой, как, кстати, многие из Романовых-мужчин, такой поворот дела оказался крайне неприятным.

Что же оставалось делать в таком случае? Погоревав, он писал незадачливым «невестам» полные тоски и печали письма. С 1904 по 1905 годы несчастный Михаил регулярно отправлял их в Британию – принцессе Беатрис, внучке королевы Виктории, в 1906 году – принцессе Патрисии в Коннаут, другой внучке Британской королевы, а в 1907 – Александре Коссиковской (Дине), которая долгое время была фрейлиной его младшей сестры Ольги. Принести извинения опечаленным родственникам получивших отставку (поневоле!) невест и священнику, нанятому для проведения обряда тайного бракосочетания, удавалось не всегда. Недремлющее око тайной полиции было начеку – письма великого князя Михаила ее агенты часто перехватывали в пути.

17

Половцов (Половцев) Александр Александрович (1832–1909) – видный государственный и общественный деятель Российской империи, меценат, промышленник.

18

Серов Валентин Александрович (1865–1911) – знаменитый русский живописец и график, мастер портрета.

19

Вплоть до Октябрьского переворота 1917 года он хранился в здании Харьковского дворянского собрания, а после революции бесследно исчез.

20

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – русский предприниматель и меценат.

21

Епанчин Николай Алексеевич (1857–1941) – русский генерал, участник Первой мировой войны, военный писатель.

22

Георг Греческий и Датский (1869–1957) – член греческой королевской семьи, стоявший во главе автономного Крита, (1897), Принц Candia (Принц Острова Крит).

23

Граф Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – российский государственный деятель, министр финансов России (1892–1903), председатель комитета министров (1903–1905), председатель Совета министров Российской империи (1905–1906).

24

Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) – пятый сын Александра II; Московский градоначальник, генерал-губернатор. Погиб от бомбы террориста Каляева.

25

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса; в семье её звали Элла; официально в России – Елисавета Феодоровна (1864–1918) – принцесса Гессен-Дармштадтская; в супружестве великая княгиня царствующего дома Романовых. Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве. Почётный член императорской Казанской духовной академии (звание Высочайше утверждено 6 июня 1913 года). Прославлена в лике святых Русской православной церкви в 1992 году.

26

Берейтор, берейтер (от нем. Bereiter) – специалист по обучению лошадей и верховой езде; учитель, обучающий верховой езде, «объездчик» верховых лошадей, заезжающий лошадей, помощник дрессировщика лошадей в цирке.

27

Великая княгиня Ольга Александровна (1882–1960) – младшая дочь императора Александра III Александровича и императрицы Марии Федоровны. Художница.

28

Генерал от инфантерии Данилович Григорий Григорьевич (1825 – после 1894) – воспитатель детей императора Александра III.

29

Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933) – русский историк, академик Российской академии наук (1920).

30

После замужества – великими княгинями.

31

Перидот (Хризолит) – прозрачная ювелирная разновидность минерала оливина (Mg,Fe)2SiO4. Название камня произошло от греческого слова peridona – дающий изобилие. Цвет перидота варьирует от жёлто-зелёного и оливкового до коричнево-зелёного, но самый ценный оттенок – блестящий зеленый лайм. Иногда перидот называют вечерним изумрудом, так как при искусственном освещении желтоватый оттенок исчезает, и камень кажется чисто-зеленым.

32

Па-де-Патинер – парный бальный танец, построенный на скользящих движениях, имитирующих движения конькобежцев.

33

Кристиан IX (дат. Christian 9, 1818–1906) – король Дании (1863–1906), из династии Глюксбургов.

34

Луиза Гессен-Кассельская (нем. Luise Wilhelmine Friederike Caroline Auguste Julie von Hessen-Kassel, дат. Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie) (1817–1898) – королева Дании (с 15 ноября 1863), супруга короля Дании Кристиана IX.

35

Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев; 1829–1908 / 1909) – священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 года (от участия в заседаниях уклонился), член Союза русского народа. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных монархических взглядов, Почётный член императорского Православного Палестинского Общества. Канонизирован в лике праведных Русской Православной Церковью заграницей 19 октября (1 ноября) 1964; впоследствии, 8 июня 1990 года, – Русской Православной Церковью (святой праведный Иоанн Кронштадтский).

36

Виктория (англ. Victoria, имя при крещении Александрина Виктория; 1819–1901) – королева Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года и до смерти. Императрица Индии с 1 мая 1876 года (провозглашение в Индии – 1 января 1877 года).

37

Почтеннейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath) – британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году). Орден состоит из Суверена (британского монарха), великого Магистра (или Гроссмейстера; Е. В. принца Уэльского) и трёх классов рыцарей: Рыцари или дамы Большого Креста (GCB) Рыцари или дамы Командоры (KCB или DCB) Кавалеры ордена (англ. Companions) (CB) Девиз ордена – Tria juncta in uno (с лат. – «Три в одном»), что отсылает одновременно к союзу Англии, Шотландии и Ирландии и к Святой Троице. Первое наиболее вероятно; в ордене часто повторяется символ трёх корон. Второй девиз, Ich dien (с нем. – «Служу») тоже иногда используется, но только членами ордена, служащими в вооружённых силах, а также является девизом принца Уэльского – великого магистра ордена. По старшинству в Британской системе наград орден занимает четвёртое место после Ордена Подвязки, Ордена Чертополоха и Ордена св. Патрика. Последний относится к Ирландии, и после получения ею независимости не используется (орден не принимал новых членов с 1934 года).

38

Эдуард VII (англ. Edward VII) (1841–1910) – король Великобритании и Ирландии, император Индии с 22 января 1901, австрийский фельдмаршал (1 мая 1904), первый из Саксен-Кобург-Готской (ныне Виндзорской) династии.

39

Благороднейший орден Подвязки (англ. The Most Noble Order ofthe Garter) – высший рыцарский орден Великобритании. Является одним из старейших орденов в мире. Всего по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов.

40

Данилов Юрий Никифорович (1866–1937) – российский военный деятель, генерал от инфантерии (1914).

41

Город на севере Эстонии, современное название – Раквере.

42

Великий князь Андрей Владимирович (1879–1956) – четвёртый сын великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны, внук Александра II. После смерти в 1943 году старшего брата Бориса Владимировича на протяжении 13 лет оставался последним великим князем дома Романовых.

43

Николай I Павлович (Незабвенный) (1796–1855) – император всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855 года, царь польский и великий князь финляндский. Из императорского дома Романовых, Гольштейн-Готторп-Романовской династии, третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II.

44

Вильгельм I (нем. Wilhelm I. Friedrich Ludwig, 1797–1888) – германский император (кайзер), с 18 января 1871 года, регент прусского королевства с 7 октября 1858 года, король Пруссии со 2 января 1861 года. Прусский генерал-фельдмаршал. Первый правитель возникшей после объединения страны Германской империи (Второго рейха).

45

Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский; нем. Wilhelm II., Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, 1859–1941) – германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года. Сын принца Фридриха Прусского (впоследствии императора Фридриха III) и принцессы Виктории, старшей дочери тёзки-королевы. Приходился кузеном королю Великобритании и императору Индии Георгу V, а также императору Российской империи Николаю II. Царствование Вильгельма II ознаменовано усилением роли Германии как мировой промышленной, военной и колониальной державы и завершилось Первой мировой войной, одновременно с поражением в которой Вторая империя была свергнута Ноябрьской революцией.

46

Великий князь Александр Михайлович (Сандро́; 1866–1933) – русский государственный и военный деятель, четвёртый сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Фёдоровны, внук Николая I.