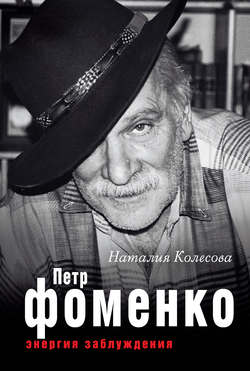

Читать книгу Петр Фоменко. Энергия заблуждения - Наталия Колесова - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I. Легендарные спектакли

ТЕАТР ВАХТАНГОВА

«Без вины виноватые» (1993), «Пиковая дама» (1996)

Юлия Рутберг. «Фоменка, которая гуляет сама по себе»

ОглавлениеСпектакль «Пиковая дама» был велик кружевом, а для того чтобы создать кружево, нужна дисциплина, кровь и труд. Петр Наумович требовал умения слушать– чтобы природная музыкальность, интеллигентность и склонность к литературе пробудились в каждом. Нужно было не только сказать свою реплику, но и «поймать» слово партнера. Это был великолепный «бадминтон»: воланчик летал по сцене, не падая, иногда перелетая в зал и возвращаясь. Один этот спектакль – целая школа. Безупречный вкус пушкинской речи поразителен. Что такое поэтическая проза? Мы понимали по отдельности: проза, стихи, но вместе? Если поменять последовательность слов в пушкинской прозе, станет очень больно и сразу возникнет диссонанс.

Петр Наумович ввел нас в некую темпоритмическую и музыкальную систему: в своей сценической речи мы должны были не ставить точек. Мы перебрасывали реплики и окончания фраз, как воланчик. И это движение останавливалось точкой, только когда заканчивалась мысль, и мы переходили к другой сцене. Он выбрал так называемые «божественные трешки» – три избранных слова, произносимых в определенном ритме: «тройка, семерка, туз вскоре заслонили воображение Германна», «мертвой старухи» и так далее. Казалось бы, режиссер хотел «поверить алгеброй гармонию». Но из этого «сальерианского» приема возникло совершенно моцартианское поле звучания пушкинского текста. Петр Наумович многократно в своей жизни возвращался к Пушкину, потому что для него это был бездонный колодец. Пушкин для него – и соратник, и противник, и друг, и собутыльник. Это давало ощущение, что они с Пушкиным «на дружеской ноге». Цветаевский способ общения с гением, которого уже нет на свете, – «мой Пушкин» – был всецело применен им к себе. А у меня благодаря ему появился «мой Пушкин».

Что еще было трудным и прекрасным? Для Фоменко Пушкин – недостижимая вершина и одновременно «ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Он не стеснялся приобщать нас к тому, что Пушкин был великолепным хулиганом и владел русским языком на всех уровнях. И еще призывал нас мобилизовать как можно больше своих «живых» качеств, а не встать на цыпочки и окаменеть. Для меня было открытием, что роли ткались не только из достоинств актера и персонажа, но и из недостатков каждого, становившихся тканью образа. И коллеги, которые для меня обычно были обобщенно-благородными, вдруг обретали заразительность и манкость. Все без исключения роли в этом спектакле были напитаны человеческой сущностью каждого человека и самого Петра Наумовича. Это невероятно обогатило спектакль и придало ему на долгое время некий запас прочности. Если актер опирается не на что-то умозрительное, а на собственную природу, это гораздо убедительнее.

Петр Наумович творил с музыкой тоже что-то невероятное: ни одной ноты Чайковского, хрустальный Глинка, как родниковая вода, – тема Лизы и главное – фантастический «Вальс» Сибелиуса с его ритмом. Музыка – то эхо, то главный герой, она откликается то одному, то другому персонажу.

Моя роль существует у Пушкина только в виде эпиграфа: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». Поэтому вариантов того, что я делала, было бесчисленное множество. Если другие герои играют любовь, ненависть, страх, страсть, то мне нужно было играть альтер эго, время, совесть, самого Пушкина. Как это делать? Большие сложности продолжались до тех пор, пока я не поняла, что какие-то вещи в моем случае рождаются от формы: так появились прыжки, пробежки на цыпочках. Как только я встала на полупальцы (никакого балетмейстера у нас не было) – все прояснилось. Возникла маска – масочные оценки реплик персонажей с моей стороны – открытый рот, перекошенное лицо, страшные глаза. Петр Наумович за это ухватился. Он заставлял меня много хулиганить либо рыдать. А мне говорили, что я даже не представляю, как прекрасно ко мне относится Фоменко.

В какой-то момент я остановила репетицию отчаянным вопросом: «Объясните мне, что я здесь делаю?» Известно, что режиссеров нельзя об этом спрашивать, но степень моего искреннего отчаяния была такова, что Петр Наумович не сказал мне слова «гвоздика». Лед тронулся в тот момент, когда в наши отношения пришел юмор: «Юлечка, а вы можете зависнуть над Германном, лежащим на кровати, на полтора метра?» – «Конечно, – отвечала я, – уже сделано. Но что, мы сейчас на прогоне будем это проходить?» Петр Наумович, довольный, начинал жевать палец… Или: «Юлечка, а вы можете, стоя около Германна, начать обвиваться головой вокруг его шеи – и так три раза?» – «Конечно, естественно!» Это был спасительный юмор, но по ночам меня охватывало отчаяние.

Петр Наумович научил меня, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Он потребовал короткий черный парик, я померила – и превратилась в какого-то чеченца. Я и так всех раздражала – актеры требовали, чтобы режиссер убрал эту назойливую муху, Германну казалось, что я хожу за ним тенью и мешаю играть. Не я придумала эту роль, но отвечать пришлось мне… Я нашла парик из буйволова волоса – седоватый, как будто пыльный. Фоменко остановил репетицию: «Я сказал черный парик!» – «Это неправильно, – набралась я смелости. – Вы же сами сказали, что она переживает за Германна, а таких, как он, на ее веку было уже много. И каждый раз она верит, что кто-нибудь не „обдернется“ в игре. Она проживает с ними жизнь и седеет от их страданий. Мы же допускаем, что у Тайной недоброжелательности есть какой-то внутренний мир?» Петр Наумович оставил седой парик, похвалил «за мотивацию». Однажды по мизансцене я так долго сидела, глядя на горящую свечу, что от усталости закрыла глаза. И услышала его подчеркнуто громкий шепот: «Посмотрите на ее лицо! Это живопись, это правильно…» Я поняла, что это тоже сохранится. Он подмечал и использовал на пользу делу все, что обнаруживал актерский организм, находящийся в непрерывном репетиционном процессе. Найденные от усталости или отчаяния детали становились поразительными красками. Маша Данилова сделала мне летящий шифоновый шлейф из-под фалд фрака. Петр Наумович хотел, чтобы я была валькирией. Когда он впервые увидел юбку, закричал: «Магритт!» Я надела юбку на голову и превратилась в странного персонажа магриттовских полотен. Ироничные танцы Тайной недоброжелательности – следствие моих пробежек, когда я просто разминала уставшие ноги.

Петр Наумович крепко научил меня, что театр – это не слова. Театр – это взгляд, жест, мизансцена, зона молчания, – все, что есть в нем выразительного. Слова – в общем, результат. Все, «что за словами», – это накопления актера.

Одновременно я репетировала «Пиковую даму» и «Хлестакова» у Мирзоева в театре Станиславского. Премьеры следовали друг за другом – 8 марта и 5 мая. Вариантов поведения моего персонажа вначале у режиссера было множество: идет, сидит, летит, плывет. И вот однажды, бесконечно сидя на стуле, я начала на репетиции Фоменко повторять про себя текст Гоголя из «Хлестакова» Мирзоева. И вдруг оглохла от абсолютной тишины: все смотрели на меня. Петр Наумович с просветленным лицом спросил: «Юлия Ильинична, о чем вы сейчас думали? Я остановил репетицию, поскольку на вас было смотреть интереснее всех. Скажите, это как-то связано с нашим спектаклем?» Пришлось признаться, что я повторяла Гоголя. «Я так и понял. Но ваш мыслительный процесс и существование в тишине были так выразительны…» Пронесло… В этом весь Фоменко.

Как он боролся за точность и филигранность! Как важны ему были все «гур-гуры», отзвуки, эхо; как трепетно он относился к тому, когда все говорят вместе и вроде бы непонятно, чтобы это была не свалка слов, и в конце концов все прояснялось. Как в игорном доме мы произносим: «В ненастные дни собирались они…» под музыку и без музыки, идя за ритмом Сибелиуса. Он безупречно владел темпоритмом – весь спектакль был расписан, как партитура. На сцене звучал оркестр голосов. Каждому он указывал, в какой тесситуре говорить. Меня спросил однажды, сколько я выкуриваю сигарет. С ужасом призналась – пачку в день. С сожалением ответил: «Да… А не могли бы две? Я хотел бы, чтобы у вас был низкий грудной голос». Голос для него был инструментом, он выстраивал оркестровку сцен звуково – чтобы голоса не накладывались друг на друга. Он приносил в театр все: первоисточник – блистательную литературу или драматургию, затем живопись, музыку, пластику. Терпеть не мог хореографов, считая, что они убивают спектакль. Движение – только осознанное. Я в пластике персонажа делала, что хотела. После премьеры ко мне подошла Илзе Лиепа и всерьез спросила, у кого я училась в хореографическом училище. Мне удалось ввести в заблуждение ее, а через много лет Николая Цискаридзе. Позже они великолепно исполнили балет Ролана Пети «Пиковая дама».

Театр – это классный обман. Зритель приходит не за реальностью, не за фотографией действительности и правдивым чаепитием на сцене. В этом Петр Наумович был во многом по-настоящему вахтанговским режиссером (и мейерхольдовским, конечно, тоже). В его спектаклях существовал нафантазированный реализм. Он не выносил бытового театра и в гиперболе всегда выигрывал, находя мир изумительных, прекрасных и ужасных, особенных людей. Умел артистов делать особенными. Предметы и звуки существовали в его постановках нереально: карты летали, как вихрь. (Каждый раз у нас запечатываются колоды, и Германн вытягивает настоящие тройку, семерку, даму.) Деньги – пачки ассигнаций, сделанные под старину. Невзирая на то, что в финале хочется убыстрить темп, Германн тщательно отсчитывает ровно сорок семь тысяч: четыре пачки и семь потрепанных купюр. Мы жаловались, что не успеваем дойти до нужной точки, а Петр Наумович говорил: «Когда хочешь убыстрить – удлини». Пушкин не терпит суеты. Настоящие спектакли не терпят суеты. Проверено: когда после смерти Графини путь Германна к свече стал вдвое длиннее, сцена по восприятию оказалась вдвое короче. Время в театре имеет свои законы.

«Пиковая дама» в нашем театре была у Фоменко уже четвертой версией после студенческой работы в ГИТИСе, где играла Даша Белоусова, телевизионного спектакля и постановки в консерватории во Франции, где исполнитель роли Германна оказался настоящим игроком. Он исчез на двое суток перед премьерой, потом появился с черными кругами под глазами и признался, что двое суток играл и проиграл! И тогда Петр Наумович закричал: «На сцену! Немедленно!»

Мы играем всё – начиная с эпиграфа и заканчивая посвящениями к каждой главе на французском языке. «Месье, вы, кажется, решительно предпочитаете служанок?» – «Что поделать, мадам, они свежее». Сведенборг, новейшая гадательная книга и так далее. И все это органично вплетено в спектакль.

… Однажды Петр Наумович услышал, что у кого-то из артистов творческий вечер в Доме актера. Повисла пауза: «Когда я слышу словосочетание „творческий вечер“, мне кажется, артист уходит на пенсию, и это репетиция его похорон». И когда М. А. Эскина в третий раз предложила мне сделать вечер в Доме актера, я отправилась к Фоменко (нового здания тогда еще не было, в «Мастерской» царил сумасшедший дом, оставалось несколько дней до премьеры «Трех сестер» в Париже). Евгений Каменькович посмотрел на меня, как на врага народа. Петр Наумович меня любил и понимал, что я пришла не просто так, но тем не менее сделал лицо «рассерженного гения» и спросил: «Здравствуйте, милая, у вас что-то серьезное?» – «Нет, Петр Наумович, – ответила я. – Абсолютная х…ня». – «С этого момента поподробнее», – парировал он. Я попросила его написать факсимиле фразу про творческий вечер, которую мы поместили бы в пригласительном билете, а на следующий день я договорилась со звукорежиссерами, чтобы записать, как Петр Наумович говорит ее. «Ты что, будешь одна на сцене?» – «Да, я весь вечер буду одна. Я должна показать, на что способна». – «И что ты будешь делать?» – «Все! На сцене еще будут вазы с розами, которые я буду дарить тем, благодаря кому я состоялась». – «И кто это придумал?» В общем, он обещал помочь. Так «Тайная недоброжелательность» вперлась со своими делами в бесценные часы перед выпуском спектакля. Он к тому же предложил мне «по рюмочке». А на другой день встретил, как будто предыдущего визита не было. Но я уже считала себя его ученицей, а его – своим учителем, поэтому позволила сказать: «Петр Наумович, вы столь забывчивы, сколь незабвенны. В студии все готово». Записали два дубля – первый естественный, во втором он увлекся и раскрасил каждое слово. Я выбрала первый, мотивируя тем, что во втором – все чересчур. Он тепло улыбнулся и сказал: «Вот, мы и дожили до того момента, когда ты меня режиссируешь». А потом вернулся в студию и записал еще «кое-что». И это – самая дорогая награда, которая существует в моей жизни: «Когда я слышу словосочетание „Тайная недоброжелательность“, я всегда представляю себе Юлию Ильиничну Рутберг. Петр Фоменко».

Это не просто подарок, но и отношение – к нашим репетициям, к нашему серьезнейшему конфликту. Я же за неделю до премьеры положила пьесу и ушла, не дойдя до финала. Всестороннее раздражение достигло такого цунами, что защитить меня мог только он, что Петр Наумович и сделал – вернул меня. Нельзя бросать человека одного. Я нуждалась в защите, не могла больше выносить этого на своих хрупких плечах. Это не был скандал, это было творчество.

«Пиковая дама» для меня – тот спектакль, после которого мне не страшен ни один режиссер. Он научил меня, как делать роль, что такое перспектива, препятствие на сцене, накладка, что такое живой театр, – и я научилась сама спасаться. Профессиональной актрисой я стала только после работы с ним. Первые семь лет, когда он держал руку на пульсе, спектакль оставался «нашим университетом». Те актеры, которые прошли с ним через «Дело», «Без вины виноватые», «Пиковую даму», – люди принципиально другого уровня театрального мышления. Когда Петр Наумович позвал меня в свой театр, я поняла, что делать этого нельзя. Он трижды звал меня, но я отвечала: «Я фоменка, которая гуляет сама по себе».

На похоронах Андрея Александровича Гончарова мы оказались на кладбище рядом, я взяла его под руку, и Петр Наумович вдруг, перейдя со мной на «ты», сказал: «Ты знаешь, детка, я был восхищен тобой, твоим противостоянием, характером и тем, как ты боролась за свое творческое место под солнцем. Ты меня очень многому научила». Мало кто из режиссеров понимает, что кровавые душевные раны артистов затягиваются, но при сходных обстоятельствах настолько кровоточат… Душа изранена рабовладельческим отношением к человеку. Этого у Петра Наумовича никогда не было, но порой присутствовал невероятный прессинг. Потом я поняла, что тем самым он вводил человека в экстатическое состояние и в максимальную степень выделения адреналина – и актер, как спортсмен, не соображая, выдавал «на гора» максимум! От отчаяния! Актерское отчаяние бывает иногда очень продуктивным. Однажды, чтобы не сойти с ума, я пошла в салон «Чародейка» и потребовала постричь меня коротко и покрасить в ярко-рыжий цвет. И превратилась в Бьёрк! «Смоется и отрастет!» – реагировала парикмахерша на мой ужас. На другой день на репетиции (мне выдали штаны Гриценко, фрак Яковлева, рубашку и розовые, как у циркачки, блестящие тапочки) меня встретил Женя Князев и, увидев красную голову, сказал, от ужаса забыв, что со мной вообще не разговаривает: «Очень даже красиво!» Фоменко спросил: «Юля, что это – кино или жизнь?» – «Жизнь, Петр Наумович, я могу быть свободна?» – «Нет, вы останетесь, и до самого конца!» Тогда все было так болезненно, а сейчас я рассказываю с таким счастьем! Я стала другим человеком. У меня был характер, я, обученная прекрасными педагогами, работала с хорошими режиссерами. Но из этого горнила вышла, как закаленный клинок. Находясь в шоковой ситуации, я была спокойна на премьере, как удав, когда вокруг все тряслись. Десять спектаклей я плыла легко, как в Средиземном море без волнения. И только потом ко мне вернулось ощущение трепета. Моя рахметовщина, физическая и моральная боль отступили, и появилось актерское волнение. На гастролях в Питере Петр Наумович занимался только моей ролью и окончательно ее отшлифовал: произошло чудо, он все связал. Я так устала за день репетиции, что просто легла на пол и лежала 15 минут. А потом возникло ощущение полета: дайте выйти на сцену! Не только весь спектакль был филигранен, но у меня появилось филигранное существование в роли. В Питере спектакль ошеломил всех. Петр Наумович тогда расплатился инфарктом – «скорая» приехала в течение восьми минут, а счет шел именно на минуты.

Дважды за меня в Питере (мне предстояла операция) играл Карэн Бадалов, и когда я провожала их на вокзале, Петр Наумович положил наши головы себе на плечи и сказал: «Никогда не думал, что на моих плечах будут лежать две такие любимые головы актеров, играющих одну роль – Тайную недоброжелательность». Карэн спросил потом: «Как ты успеваешь все это делать – пройти, положить, снять, убрать, зажечь? Там такой хозблок в этой роли!»

Спектакль Фоменко «Без вины виноватые» для меня был ошеломлением. За годы работы в театре я видела своих коллег на сцене, но в этом спектакле они совершили какое-то чудо искусства – это был восторг. Спектакль словно «втягивал» в себя. И страшно было, когда он заканчивался. От восхищения текли слезы. В «Деле» все сцены с чиновниками были решены, как дивертисмент – потрясающе. Из студенческих работ его «Волки и овцы» стали для меня поразительным открытием. Очень любила «Одну абсолютно счастливую деревню», особенно когда играл Сергей Тарамаев. Очень понравилась мне «Война и мир» – и больше всего сам Петр Наумович. Такое проникновение в Толстого! А в ребятах проявились удивительное благородство, мудрость, женственность и мужественность, тонкость, глубина…

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу