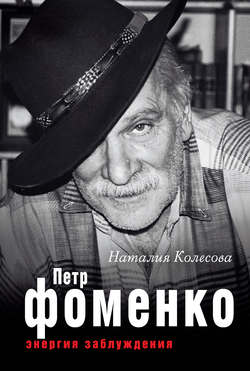

Читать книгу Петр Фоменко. Энергия заблуждения - Наталия Колесова - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I. Легендарные спектакли

ТЕАТР ВАХТАНГОВА

«Без вины виноватые» (1993), «Пиковая дама» (1996)

Людмила Максакова. «Людка, я о тебе думаю…»

Оглавление…Я совершенно не верю, что Петра Наумовича больше нет… Не могу примириться с этой мыслью. Двадцать пять лет невозможно выкинуть из жизни… Мне легче думать, что он дома или, когда мы играем на старой сцене «Мастерской», что он у себя в библиотеке. Петр Наумович – ослепительно яркое явление. Раз и навсегда ослепив, этот свет в тебе горит и живет.

У меня есть целый список неосуществленных, несыгранных ролей у Петра Наумовича, которые мы репетировали в поездах, самолетах, на гастролях. К их числу относится, например, Огудалова, когда Фоменко пригласили ставить «Бесприданницу» в Александринку (это было еще до создания «Мастерской»), Тогда он считал, что Огудалова – центр всей пьесы. Эта женщина торгует дочерями. Лариса при такой расстановке акцентов – маленькая девчонка и жертва, а всю кашу заварила мамаша. Она, Харита, видать, цыганка, оборотистая дама не без эротических мечтаний, со всеми пожившая – и с Кнуровым, и с Вожеватовым, и с Паратовым. Одну дочку продала очень неудачно – ее потом какой-то восточный человек зарезал, теперь хочет пристроить вторую. И никак не может – характер у Ларисы плохой, не слушается, поет вроде хорошо, но отказывается: «Я петь не буду». Тогда Харита сама поет за нее, пока та ломается, сама танцует и сама все делает. И даже присматривается, не найти ли ей за кого тоже выйти замуж. Такая любопытная была концепция спектакля…

Из несыгранных ролей предполагалась еще Гурмыжская в «Лесе», когда Петр Наумович ставил Островского в «Комеди Франсез». Но ему в дирекции сказали: «У нас же профсоюзы, о каких приглашенных звездах вы говорите? Мы такого не потерпим». Так что планы по поводу моего участия в постановке «Леса» не реализовались… Мы долго с ним говорили о Елизавете Английской. И может быть, скоро это осуществится. Все мечты сбываются – это вопрос времени. Еще он предлагал мне роль Командора, когда хотел ставить «Каменного гостя» у нас в театре с Олегом Меньшиковым – Дон Гуаном. Но Олег Евгеньевич опоздал на первую встречу, на вторую вообще не пришел… Поздно теперь сокрушаться… А я должна была бы играть Командора. Что это – играть дух? Дух может быть амбивалентным, андрогинным… «Дай руку!» – «О, тяжело пожатье каменной его десницы!..»

Мистическая тема в творчестве Петра Наумовича была, безусловно, одной из главных… Сам он всегда по этому поводу посмеивался, но смеялся как-то загадочно, так что было непонятно, над чем именно он усмехается в усы. Никогда не забуду, как он рассказывал, что поставил «Смерть Тарелкина» в театре Маяковского и получил рецензию: «Молодой режиссер Петр Фоменко, кажется, плодотворно разрабатывает тему смерти». (Рецензию эту о самом громком спектакле молодого Фоменко написал молодой тогда А. А. Аникст. – Н.К.) Как будто критик этот там был и знает, что такое загробная жизнь. А Петр Наумович относился к этому серьезно, как и Лев Николаевич Толстой. Это было в нем заложено даже не в отношении к обрядам, а в глубочайшей вере.

Я не сообразила тогда, как он всегда близко это ощущал: Петр Наумович так много и часто болел, что мы привыкли и не видели в этом ничего рокового и неизбежного. Как-то незадолго до своего последнего дня рождения он мне позвонил. (Я была в Риге и хотела бы поприветствовать его в этот день, но почему-то у меня не возникло внутреннего порыва немедленно бежать за билетом в Москву.) Петр Наумович сказал: «Людка, я о тебе думаю. Я о тебе буду молиться на этом свете… – Потом сделал большую паузу и добавил: – И на том». Это был последний наш разговор, последние слова, которые я от него слышала. И хоть бы что внутри екнуло – перелет-то из Риги в Москву всего час пятнадцать!..

И эту молитву я теперь ощущаю. Были очень сложные обстоятельства в моей жизни, и вдруг ни с того ни с сего пришли какие-то подарки – и думаю, не без участия Петра Наумовича. Например, я всегда хотела прикоснуться, приблизиться к «Онегину» – и вот играю Няню в спектакле «Евгений Онегин» у нас в театре в постановке Римаса Туминаса. Еще с детства, со студенческих времен мы знали «Онегина» наизусть. Всегда в скверике возле Спасо-Хауса около маленького памятника Пушкину (кто-то поставил его на свои деньги) мы собирались и читали стихи: «Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись, В день уныния смирись, День веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет, Что пройдет – то будет мило». Под Новый год мы – моя подруга Таня Егорова, я, Андрюшка Миронов, еще кто-то, кто к нам «приплывал», – открывали бутылку шампанского, которую долгое время перед этим держали в сугробе, пробка вылетала, выпивали полузамороженное шампанское и наперебой читали «Евгения Онегина»…

Петр Наумович много над Пушкиным работал, вся жизнь сопровождалась его поэзией. В поездках порой мы всю ночь читали в купе: я – «Нулина», он – «Пиковую даму». И чудно проводили время. Вопрос: почему все случается и куда все уходит, беспокоил Петра Наумовича. У меня есть доказательство: Майя Андреевна подарила мне режиссерский экземпляр «Пиковой дамы». Петр Наумович обожал малюсенькие книжечки, писал микроскопическим почерком карандашиками, остро отточенными, как комариный хобот. И вот такой «булавкой» он «царапал» свои комментарии. Эта малюсенькая книжка вся исписана его рукой – здесь полная режиссерская экспликация спектакля. И на первой странице написано: «Господи, пошли благословение свое! Укрепи духом, дай сил и света на дело сие!» Думаю, тут очень многое становится ясным.

После интригующего шепота в коридорах театра Вахтангова: «Пиковая дама», «Пиковая дама»… – вывесили распределение, и я упала в обморок: Тайная недоброжелательность досталась Юлии Рутберг, а мне – Графиня… (Я-то полагала, что Тайная недоброжелательность предназначена мне. Перед этим в ГИТИСе Петр Наумович сделал очень интересный спектакль со своими студентами, где эту роль играла литовка с пышными рыжими волосами, и ее акцент придавал персонажу какой-то особый шарм. А Пиковая дама сидела в кресле-каталке в чепце, закрывающем лицо.) Виду я не подала, надеялась, что-то изменится, репетиции покажут, останется ли моя героиня сидеть в кресле в чепце. В общем, дай Бог терпения. Во время репетиций начались какие-то чисто актерские стычки между Князевым – Германном и Рутберг. Например, Фоменко хотел посадить ее ему на плечи. Евгений отказывался, и пока это выяснялось, я постепенно овладевала в спектакле пространством и незаметно перетащила внимание Петра Наумовича на свою персону. Он понял, что с моей стороны возражений не будет – я стану делать все, что он просит, с удовольствием. Единственное, на чем мы споткнулись, – он хотел, чтобы я лежала в гробу. «Что хотите делайте, но в гроб я ни за что не лягу. Мне кажется, в театре это чересчур».

Старую Графиню он сразу мне показал. (Я сидела на репетиции в шубе, было холодно.) Он играл, картавя и напевая по-французски: «Старая Графиня сидела в своей уборной…» – «Так и играть?» – изумилась я. «Так и играй». Мы фантазировали без границ, он много придумывал Графине разных воплощений: например, я была нищей с кружкой на паперти. Графиня постепенно теряла возраст: начинала старухой, затем («Лет шестьдесят тому назад…») становилась юной московской Венерой и начинала порхать: «О, Пари!», потом вообще духом являлась из загробного мира: «Я пришла к тебе против своей воли». Страшная сцена, особенно в опере (там у Чайковского очень сильная музыка, но наш спектакль шел под Сибелиуса). Думаю, Пушкин тоже часто задумывался о вечности… Получилось существо и материальное, и нематериальное. Она балансировала на грани…

На любителей прекрасного «Пиковая дама» произвела сильное впечатление, но в искусстве единодушие бывает только на кладбище – пока люди живы, они никогда друг с другом не соглашаются. Когда А. А. Гончаров пришел на спектакль, он воскликнул в конце: «Боже мой, Фоменко уже начал эпиграфы ставить!» Действительно, он «одушевил» Тайную недоброжелательность, и все остальные эпиграфы получили на сцене свое воплощение.

Спектакль «Пиковая дама» – это учебник режиссуры, тончайшая режиссерская разработка… Петр Наумович очень тщательно разбирал текст, может быть, тут «виновато» его педагогическое образование, филфак педагогического института. Пристальное внимание к слову, к совместному действию – это та школа, которую нельзя было больше получить ни у кого, кроме него. В конце концов, режиссеры всегда ставят «на ноги», считают, что «тело никогда не врет» и не надо засиживаться. Но если диалог и взаимоотношения словесного действия не разработаны, потом бывает трудно и возникает каша – в угоду мизансцене, телу слово «затирается». А это очень неправильно – все-таки люди пришли в драматический театр и стремятся слышать слово – оно должно быть внятным. Любимое выражение Фоменко, полученное от его педагога во МХАТе: «Пойдемте поинтонируем». Это очень важно. Великие актеры, с которыми мне довелось работать – Н. О. Гриценко, Ю. В. Яковлев – яркие примеры уникальной актерской интонации. Е. Р. Симонов говорил: «Что остается от актера? Интонация. Если она верно найдена, актера не спутать ни с кем». Об этих актерских интонациях до сих пор ходят легенды. Сцена с флейтой у Гамлета – Смоктуновского: «На мне играть нельзя…» Или голос Дорониной: «Меня… меня любить нельзя…» Это остается с нами навсегда. Актер – это тембр, узнаваемый и неповторимый. Голос – один из признаков того, что ты создан для этой профессии. Иногда актеры пренебрегают занятиями речью, а Петр Наумович, наоборот, заострял на этом внимание.

Сцена смерти Графини (этой погони по ночному Петербургу на вращающемся сценическом круге) была решена Фоменко сразу. Обезумевший Германн гоняется за Графиней, и в результате этого бега по Вселенной, бега в вечность человека и настигает его роковой час. В этом режиссер видел причину гибели моей героини. Ему не могли простить, что он отказался от пистолета в этой сцене. (Наверное, его смутило, что у Германна по правде жизни не могло быть ни браунинга, ни маузера, ни револьвера, а только огромный старинный пистолет.) И тогда он решил тему смерти другим способом, как итог бега человеческой жизни. Каждому предначертан конец пути.

Петр Наумович много импровизировал на репетициях, но приходил из дома с полной режиссерской разработкой. Он никогда не подгонял артистов под заранее придуманный рисунок, запихивая, утрамбовывая и отрезая ненужное. Наоборот, держа в голове свой общий замысел, он шел от актера и в момент показа, импровизации сам часто порхал, бегал… Все детали роли – чихание, вздорность поведения, междометие «Мня!», которое использует Графиня, – все это от него. У меня сохранилось много кадров репетиций «Пиковой дамы». А его репетиции – это же самое интересное!

Наша следующая работа с Фоменко – Метерлинк, «Чудо святого Антония». Петр Наумович сказал: «Будешь играть Ортанс». А я подумала: «Опять!» Сначала она мертвая, потом воскресает, потом опять умирает, а я только недавно в «Пиковой даме» бегала с того света на этот, и теперь опять те же путешествия? «Может быть, что-то другое?» – попросила я Фоменко. «Ладно, играй Вирджини», – не спорил он. И я не поняла в тот момент, какую совершила роковую ошибку. Параллельно Сергей Маковецкий стал допытываться, кто такой его Антоний – святой или шарлатан. Они с Фоменко выкуривали по два блока сигарет, выпивали по ведру кофе – и в результате двух недель страшной «битвы» Маковецкий покинул поле боя. Меня это сразу встревожило. Исполнителю роли Антония Алексею Завьялову, милому человеку (произошла трагедия – он разбился молодым), даже при всем гении Петра Наумовича не суждено было снискать успех. У актера должно быть внутреннее право на реплику, даже не на роль. И мне кажется, он к тому времени еще не заработал этого права, он слишком был молод для такой истории. Недаром первым движением Фоменко было приглашение Маковецкого.

Но самое ужасное для меня началось потом, когда Петр Наумович стал репетировать Ортанс, и я поняла: что же ты, Люда, наделала, кто тебя за язык дергал? Доверься уже режиссеру, да еще какому! Конечно, сочинил он Ортанс великолепно, и там не было такого мистического ужаса, как в «Пиковой даме». Она замирала, оживала, пудрилась. Роль была разработана замечательно. Так до последнего момента я и не поняла, правильно поступила или нет. Сожаление осталось…

Есть отзвуки мистической темы и в нашей последней работе с Петром Наумовичем – «Театральном романе» Булгакова. Позвал меня Кирилл Пирогов через Максима Литовченко со словами: «Неудобно предлагать Людмиле Васильевне роль – она, как говорит Петр Наумович, „как волос в супе“». Но в конце концов он умел и из «волоса в супе» сделать шедевр. Мы с ним немного поспорили, мне все же хотелось прозвучать – хоть и в небольшой роли. Хотя Петр Наумович и сердился, но я все-таки пою романс «И нет в мире очей» Булахова. (Это мамин романс. Она его исполняла «по школе», как учили во МХАТе – не столько пела, а проигрывала. Я вложила в пение все, что могла.) И у Булгакова в романе тоже немало мистических моментов. Они всегда привлекали Петра Наумовича. Ими пронизан весь его «Триптих», в особенности «Каменный гость» и «Сцена из „Фауста“»…

Разборы Фоменко уже стали легендой. Пока он не разберет тщательно текст – дальше не двигается. «Как жаль…» Маркеса, например, мы репетировали в «Мастерской» два года. В русской классике он чувствовал себя королем, а с западными авторами было непросто. Метерлинк, Кроммелинк, Камю, Маркес… Конечно, он виртуозно владел русским языком Толстого, Пушкина, Островского… Хотя и в Маркесе находил удивительные интонации: «Поезд – это единственный человеческий способ путешествия. Самолет – чудо, но летит так быстро. Он переносит только тело, и ты два-три дня ходишь, ходишь, маешься, сама не своя, пока (Петр Наумович показал интонацию с модуляцией: «Пока-а-а») не прибудет твоя отставшая душа». Он любил так называемые «трешки» – ритмически сгруппированные слова: «твоя – отставшая – душа». Трешки были очень важны, особенно в «Пиковой даме».

…Наш самый знаменитый спектакль «Без вины виноватые» произвел в свое время «на Москве» очень большое впечатление. Его приняли все – и критика, и зрители, и свои братья-артисты. Такое триединство бывает редко. Спектакль рождался вдохновенно. Об этом уже много рассказано. Фоменко собрал весь цвет труппы. В начале репетиций я однажды сыграла этюд, нафантазировав предлагаемые обстоятельства – то, что было в провинциальной труппе до приезда Кручининой. У моей героини, примадонны Коринкиной, отняли театр: приехала какая-то артистка-гастролерша, и все ринулись к ней: уплыл спонсор Нил Стратоныч, любовник Миловзоров таскает за ней шали. «И все покинули меня» – прямо как Чацкого. Она осталась одна. Накануне – премьера, страшный триумф соперницы. А что в этой Кручининой особенного? «Тонкая французская игра» – больше ничего. В общем, у Коринкиной выбита почва из-под ног. Я решила, что она крепко выпила после премьеры, ночь не спала, рыдала. Утром пришла – с опухшим лицом, в пальто поверх ночной рубашки, в одном чулке, в сумку, не успев надеть, засунула лифчик. Говорила, входя: «А! Вы здесь? Дайте воды!» (Я попросила заготовить два кувшина воды.) Не могла начать говорить, пока не выпивала оба кувшина. Вытирала лифчиком вместо платка губы, потом слезы. После этого этюда впервые в жизни мне зааплодировали актеры. А Петр Наумович замолчал, а потом спросил: «Людочка, а что дальше делать будем? Вы все сыграли. Теперь надо это равномерно распределить по ходу роли». Ощущение беды и катастрофы, переживаемое в этом этюде Коринкиной, осталось в роли.

Он любил точную географию спектакля – где что находится: «поедете в магазин за моими ботинками» – туда, в «кондитерскую за конфетами» – туда. Все указания, которые дает Коринкина поклонникам, весьма конкретны. География каждой роли прописывалась подробно – кто откуда пришел, из какой двери вышел, где что находится. Многое рождалось из импровизаций, и нельзя сказать, что весь спектакль алгебраически и геометрически выверен. Например, когда Коринкина восклицает: «Рыщет, рыщет по России – она же хлеб у нас отнимает!» Петр Наумович сказал: «Покажи, как она рыщет, покажи мне эту сволочь!» Так появились в роли мои прыжки…

…Мы всегда вместе встречали Новый год по монгольскому времени – в семь часов вечера. Петр Наумович терпеть не мог ходить в гости, человеком был совсем не светским, тусовок избегал. (Исключение – когда мы летом снимали «Поездки на старом автомобиле», Москва была пуста, мы заходили ко мне. Картошка с селедкой – самая любимая и примитивная закуска, только газеты не хватало.) Я по традиции привозила к ним домой новогодний капустный пирог по рецепту Люси Целиковской: 200-200-200. Мука, масло, сметана берутся в равных частях, готовится слоеное тесто и начинка из белой (не тушеной, а ошпаренной) капусты с яйцом. Мы встречали монгольский Новый год, и я уезжала к своим, считая, что Новый год уже наступил. Петр Наумович не любил никуда уезжать, предпочитал «умыкаться».

Он бывал у меня на дачке в Юрмале. Там четыре древние яблони, и каждую минуту на землю с тяжелым стуком падает яблоко. «Добро пропадает!» – переживал Петр Наумович и на моей кухне на маленькой двухконфорочной плитке все время варил варенье. И еще вспоминается любимая его присказка: «До чего дожили – водка остается!»