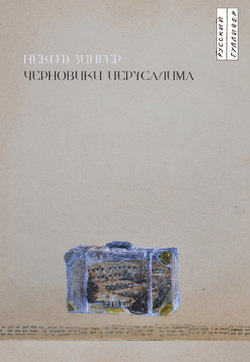

Читать книгу Черновики Иерусалима - Некод Зингер - Страница 7

Куда ни глянь, кругом Иерусалим

ОглавлениеДекорация представляет Пьяцетту в Венеции с коллонадой Палаццо Дукале.

Тарталья (вытирая лоб платком): Проклятая жара! Венеция несносна!

Бригелла: И всюду немцы-педерасты…

Тарталья: Томас Манн!

Упадок, увядание культуры.

Да, прав, конечно, радикальный Маринетти —

Разрушить, утопить ее в лагуне,

Отдать к чертям хорватам-недотепам.

Мне хочется скорей вернуться в Рим.

Бригелла напоминает Тарталье о том, как накануне Венеция рукоплескала ему, когда он в своем великолепном мундире, со свойственной ему великолепной выправкой, в великолепной шапочке с пером, при виде которой на глаза каждого итальянца накатывают слезы, вышел на балкон. И каким униженным и жалким выглядел рядом с ним этот выскочка-канцлер в коричневом пальто, застегнутом на все пуговицы.

Тарталья: О, этот Пульчинелла деи Тадески!

Смесь раболепства с наглостью! (кривляясь) «Ушитель!

В главе возьмой моей бессмертной книги…»

Майн Карпфен! Рыбьим жиром истекает

В своем пальто. Бессмысленный паяц!

А эти водянистые глазенки!

А усики! А челка! Пульчинелла!

Бригелла: На вилле в Стра вы провели с ним вечер…

Тарталья: О, это было сущей пыткой ада!

Он мне цитировал без умолку себя.

А ночью этот гнусный бред немецкий

Тысячекратно был умножен комарами,

И в липком жаре загородной виллы

Они всё ныли и пищали, так что я

Глаз не сомкнул ни на минуту, право.

Уж заполночь ко мне пришел Буонопарте,

Тяжелым задом на кровать уселся

И молвил непреклонно и сурово:

«Нельзя пускать в Европу обормота.

Ты Австрию обязан защитить».

Бригелла сообщает, что иностранный гость вскорости должен закончить осмотр коллекции картин во Дворце Дожей и присоединиться к Наследнику Цезарей у коллонады. А вот и он сам!

Появляется Пульчинелла с томиком «Камней Венеции» Рескина в фишеровском карманном издании для немецких туристов. Бригелла удаляется, почтительно кланяясь.

Пульчинелла: Майн штарший друг! Ушитель! Вот и

ви!

Как много мне искусства в этот горотт!

Вот это книга ошень помогайт.

Похлопывает ладонью по обложке перед носом у Тар-тальи. Тот, уверенный, что этот томик – не что иное как давешний «Майн Кампф», гадливо отшатывается.

Тарталья (в сторону): Маньяк! Каррикатурра! Бур-

ратино!

Пульчинелла: Я осмотреть хотель би коллонаду —

О ней так много аутор написаль… (листает книжку)

Вот тутт, вот тутт! Вот тутт в музеумфюрер…

Тарталья (в сторону): Лунатик! Дзанни! Графоман

пустой!

Сейчас опять затянет он волынку

О превосходстве тупорылой расы…

(резко поворачиваясь к Пульчинелле, с вызовом)

Я львицу вырастил! Италией назвал!

Пульчинелла, коверкая слова, рассуждает о том, что подлинно арийскому духу пристало черпать вдохновение не в носатых и бородатых старцах и не в дегенеративных еврейках с вырожденными младенцами, но в мужественных образчиках героической античности.

Што это здесь? Так много винограда!

Как путто разливается райнвайн!

Заглядывает в книжку. Тарталья исполняет лацци без слов, будто ему в правое ухо влетел комар, и теперь он с правой стороны ничего не слышит.

Пульчинелла (читает): Как это всегда характерно для ранней скульптур, фигури знашительно уступают растительним мотивам… так, так… первой половине шестнадцатого века… так, так… не возникает вопроза о том, што голова швятоффо Зимеона… так, так… то ше изобилие штруящихся волоз и бороди, но виполненнихь в мелькихь и крутихь завиткахь, и вени на рукахь и на груди ошершени резше, скульптор бил явно изошренней в изяшнихь линияхь листви и веток, шем в фигуре, ввиду шего, што везьма примешательно для раннего майстера, он потерпел фиазко в попитке своего рассказа, ибо зожалением и изумленьем штоль равно отмечени черти всехь триохь праттьев, што невозможно определить, ко-тори из нихь Хам!!!

Читая, Пульчинелла все более и более навинчивается таким образом, что к концу заключительной фразы он совершенно выходит из себя и последнее слово выкрикивает со страшным надрывом, на пределе громкости. Тарталья, в этот момент повернувшийся к нему левым боком, подпрыгивает на месте и зажимает левое ухо.

Тарталья: Ах, я оглох! Зачем так волноваться?

Мой бедный друг, на вас же нет лица!

(в сторону): Свихнулся… «Хам!» От хама это слышу!

(Пульчинелле): Теперь, увы, я глух на оба уха

И вам ничем помочь уже не в силах.

Теперь напрасны все ваши старанья —

Я ничего расслышать не смогу.

(в сторону): Быть может, наконец-то он уймется.

Лацци без слов: Пульчинелла и Тарталья двигаются вдоль колоннады. Пульчинелла беззвучно шевелит губами и яростно жестикулирует, словно продолжает вслух читать по книге, таким образом, как если бы ему отключили звук. Заметно, что он всё более и более теряет самообладание.

Тарталья: Вот так-то лучше. Без еврейского вопроса,

Без расовых теорий, без претензий

Дурацких, будто мы им портим климат,

В то время как безумный Пульчинелла

Мне самолично портит воздух без конца! (Зажимает нос)

Доходят до угла Пьяцетты и останавливаются возле крайней колонны.

Пульчинелла (словно ему внезапно на полуслове включили звук):

…гури Адама с Эфой по обеим сторонам фигового дерева зковани более, нешели фигури Ноя и его зиновей, но лютше подходят тля звоихь архитьектурнихь целей, и штволь дерева з телом обвившего его змея… Што есть это?! Куда йа попаль?! Это есть Венедиг или што есть это? Это есть Сан Марко или это есть Гетто?!

Тарталья попеременно зажимает то уши, то ноздри, то глаза, то рот.

Пульчинелла (весь трясясь, пытается читать по книге, которая скачет у него в руках): Ренессансни скульптор, аутор фигур «Золомонова суда»… (топает ногами) Скашите мне, где есть я! Што это за горотт!! Это есть Венедиг или… Фига… Архангель… Рафаэль! Михаэль!! Габриэль!!!

Тарталья, принимая позы различных скульптур и пристраиваясь к колоннам, постепенно удаляется, под конец показывая Пульчинелле фигу. К набережной причаливает гондола, управляемая стариком Панталоне.

Пульчинелла (кричит, сложив руки рупором): Откуда ви, старикь носатий?

Панталоне (делая то же самое): Я с Джудекки!

Пульчинелла: Как? Как?

Панталоне: С Джу-дек-ки! С острова Джу-дек-ки!

Пульчинелла: Што? Што?

Панталоне (в сторону): Вот чудак-то! Джудекки не знает, как будто на другой стороне канала не бывал никогда. (кричит) Джу!

Пульчинелла: Джу?

Панталоне: Так точно, сударь, Джу!

Пульчинелла: Довольно! Наважденье! Прекратить!

Взгляд его падает на колонны Св. Марка и Св. Теодора, расположенные между ним и набережной.

Пульчинелла: А это што есть? Боаз! Йахин! Колонны золомонового храма! Йерузалем! Меня коварно заманили. Прочь! Прочь! Бежать отзюда! Лодку! Пароход!

Пробегает между колоннами, прыгает в гондолу, вытолкнув оттуда Панталоне и вырвав у него шест, резко отталкивается от берега и валится в оркестровую яму.

Панталоне: Увы несчастному!

Он, видно, не из местных,

Что как безумный между двух колонн,

Своею силой мрачною известных

Венецианцам с давних тех времён,

Когда казнили здесь преступников бесчестных,

Поправших человеческий закон,

Промчался, взор свой обратив к каналу

(Точнее скажем, к зрительному залу).

Поверье древнее знакомо нам с пелёнок

О двух столпах, стоящих пред дворцом,

И никогда ни взрослый, ни ребёнок

Меж ними не пройдёт, оборотясь лицом

К воде, ни спьяну, ни спросонок,

Ни чтоб прослыть отважным молодцом.

С вершин их только Лев и Теодор

К Джудекке славной устремили взор.

Из Византии, ослабевшей в вере,

Их привезли тому лет восемьсот,

И инженер Никколо Баратьери

(Что мост Риальто строил, да не тот,

Который всем известен в полной мере

И так похож на марципанный торт,

А первый, что огонь давно спалил)

На набережной здесь установил.

За службу добрую Республике и граду

Сей гражданина верный эталон,

Тот Баратьери получил в награду

Права на стол игорный меж колонн

(За коим сотню раз поставив кряду

Кто два дуката, кто – и миллион,

И состояний, и наследств лишались,

А после с горя с жизнию прощались).

Поздней, как сказано, при всём честном народе,

Меж двух столпов чинились казни здесь

(Когда Гольдони с Кьяри были в моде).

Что ж, для приметы, право, повод есть:

Кончает плохо тот, кто тут проходит —

Вчера был молодцом, а завтра вышел весь.

За сим прощайте, дамы, господа!

Что наша жизнь? Вода, вода, вода…

* * * * *

Вместе с копией своего написанного на иврите скетча Пьеротти передал мне машинописный оригинал французского письма. Увидев имена автора и адресата, я был потрясен и спросил, не следует ли передать письмо в Еврейский Университет, но старик только усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой.

Г-ну Итамару Бен-Ави, Нахалат Шив’а, Иерусалим.

10 мая 1923 г.

Дорогой друг,

Надеюсь, Вы позволите Вас так называть и со свойственным Вам великодушием простите мне несовершенство моего французского языка.

Сегодня, накануне переезда в Анкару, я снова и снова возвращаюсь к нашему последнему разговору весной в гостинице Каменица. Моя оттоманская униформа, квартал Нашашиби, самая безумная и бессмысленная война на свете – как все это далеко! Но наши с Вами беседы, во многом определившие мой путь и судьбу моего народа, по-прежнему свежи в моей памяти.

Когда латинский алфавит, единый для просвещенных народов всего мира, наконец (зачеркнуто)

Теодор Герцль (стерто, но буквы вполне отчетливо впечатались в бумагу)

Когда англичане уйдут, оставив страну вам, сделайте столицей Тель Авив. Новое надо начинать на новом месте. Иерусалим не примет латинский шрифт первым, как не принял бы его гордящийся своим космополитическим прошлым Константинополь. Ирония истории – больше всего цепляются за инертную традицию города, никогда не бывшие едиными. Я давно уже чувствовал, что Истамбул утонет, словно водами Босфора захлебнувшись своим великим историческим прошлым, если не отдохнет от него хорошенько, проветрившись как следует на свежем европейском сквозняке.

Последнее впечатление, которое я возьму с собой отсюда, весьма забавного свойства. Оно навело меня на мысль, которая, как мне кажется, может показаться Вам любопытной. Есть прогресс и есть, однако, явления и образы, которые кочуют с места на место и из века в век почти неизменными. Вчера я смотрел представление старого театра Карагеза в Фенере. С живым удовольствием наблюдая за проделками этого носатого человечка, я вдруг понял, что это наш общий предок, появляющийся во всех землях и среди всех народов под именами Карагеорги, Панча, Пульчинеллы-Полишинеля, Каспара и многих других (я, увы, не большой знаток этнографии, но чутье и логика подсказывают мне, что он распространен повсюду). Это – вечный жид, неунывающий и дразнящий судьбу. В Салониках, когда я был мальчишкой лет пяти, я увидел его однажды поднимающимся со стороны моря по крутому подъему улицы. Мой дедушка, который шел рядом, держа меня за руку, страшно разволновался – на какой-то миг он принял его за самого Спасителя Шабтая Цви, снова явившегося в мир. Старые люди постоянно начеку в ожидании перемен.

Жив ли еще Иегуда Проспер Луриа, бывший консул испанского королевства? Если Вы его встретите, передайте сердечный привет от капрала, ставшего консулом бывшей империи.

Надеюсь, британский цензор пропустит к Вам это письмо.

Прошу Вас, сэр, не чините препятствий беседе двух старых друзей! (фраза написана по-английски)

Искренне Ваш Мустафа Кемаль.

* * * * *

В те годы, когда мне рисовался образ человека, вышедшего из больницы и потерявшего представление о времени и месте, а также о собственном имени, титуле, семейном положении и социальном статусе, он являлся мне носатым существом, связанным с миром кукол, путешественником, постоянно пребывающим в неладах с бумагами и документами, теряющим подорожную, путевые записки (в которых он выказал столько недюжинного таланта!), пачпорт, рекомендательные письма и всё прочее. Нос его при этом не имел ничего общего с учительской указкой Пиноккио и с фаллическим биллиардным кием Буратино, но тяготел к иронично-двусмысленному клюву капитана Панталоне или фатальному – Дотторе. При этом фигура жертвы амнезии накладывалась на образ мудрого проводника-затейника, ненавязчиво заставляющего душу, сошедшую в мир иной, заблудиться и затеряться в его непростой топографии и топонимике.

Я жил тогда в Ленинграде, на углу проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы, о которой навигаторам и землепроходцам известно следующее:

Бассейная улица – проходит в Московском районе Санкт-Петербурга от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Начало застройки улицы, как и всего близлежащего района относится к 50-м годам XX века. Название улица получила 14 июля 1954 года по планируемому Южному Обводному каналу (бассейну). Канал должен был проходить от Невы, южнее Володарского моста до Финского залива у Морского торгового порта, а новая улица прокладывалась в направлении будущего канала. До 1918 года в Петербурге-Петрограде Бассейной улицей была другая – нынешняя улица Некрасова. Именно на ней жил «человек рассеянный» из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Вот какой рассеянный» (1928).

Общественный транспорт: Автобус социальный, № 63, 72. Троллейбус № 24, 26.

Достопримечательности: На углу с Московским проспектом находится так называемый «Генеральский дом» – башня со шпилем – памятник архитектуры (вновь выявленный объект) (д. 41/190). Здание планировали построить в 1940-1941 годах по проекту архитекторов Б. Р. Рубаненко, Г. А. Симонова, О. И. Гурьева, С. В. Васильковского и Л. М. Хидекеля и до войны был завершен основной корпус со стороны Московского проспекта. Башня на углу Бассейной была построена уже после войны. На Московском проспекте, напротив парка Победы у Бассейной улицы, в 1998 году было построено новое здание Российской национальной (бывшей Публичной) библиотеки. В нём разместились студенческие залы. Вход в здание украшен скульптурами «Правосудие», «Религия», «Театр», «Архитектура», «Механика», «Медицина», «Воздухоплавание», «Виноделие», «Философия», «Музыка», выполненными скульпторами Б. А. Свининым и А. Мурзиным (учеником Свинина).

Читатель, несомненно, обратил внимание не только на сходство аллегорий Свинина и Мурзина с фигурами дворца Дожей, а башни «Генеральского дома» с башней Давида, но и на множественность географических топонимов этого района, способных сбить с толку даже бывалого странника. А тут еще и Лев Маркович Хидекель, словно спустившийся по водам одноименной реки непосредственно из райского сада.

Под сценой, обставленной этими величественными декорациями, за шахтой театрального люка, ведущего в хтонический мир посторонних, которым вход запрещен, происходило действие тогда же написанной мною экстраваганцы.