Читать книгу Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы - Н. А. Кузнецов, Никита Кузнецов - Страница 4

Э. Е. Арнгольд

По заветному пути

Воспоминания о полярных плаваниях и открытиях на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в экспедициях 1910–1915 гг

Эдуард Егорович Арнгольд

ОглавлениеЭдуард (Эдуард-Николай) Егорович Арнгольд родился 19 сентября 1873 г. в Санкт-Петербурге в семье купца 2-й гильдии Егора Эдуардовича Арнгольда и его супруги Олимпиады (урожденной Венславской). Полтора года Э. Е. Арнгольд учился в Реформатском училище, а затем семь лет – в 6-й Петербургской классической гимназии[7]. В этой же гимназии в 1885–1888 гг. учился А. В. Колчак, командовавший в 1908–1910 гг. транспортом «Вайгач», на котором проходила служба Арнгольда в ГЭСЛО. Свидетельство современного историка: «Из всех петербургских гимназий Шестая была, наверно, самой демократичной по составу учащихся. Маленький народ, собравшийся в одном классе с юным Колчаком, представлял все основные классы и сословия тогдашней России: крестьянство, мещанство, купечество и предпринимателей, дворянство. Около трети были сыновьями чиновников, преимущественно мелких. …Один из лучших учеников в классе был потомком дворового мужика»[8]. В аттестате зрелости, выданном Эдуарду по окончании гимназии, была отмечена его любознательность, проявлявшаяся преимущественно в области математики и физики[9].

В 1892 г. Э. Е. Арнгольд поступил в Императорскую военно-медицинскую академию «своекоштно» (т. е. он сам платил за свое обучение). Спустя пять лет он закончил ее, получив 20 ноября 1897 г. степень вольнопрактикующего лекаря[10]. Учился Арнгольд средне – в «отзыве об успехах студента» в 1897 г. по всем предметам у него стоят оценки «удовлетворительно» (за исключением дисциплины «госпитально-хирургическая клиника», знания по которой он показал «весьма удовлетворительными»)[11].

После окончания академии, 30 марта 1898 г., Эдуард Егорович подал прошение о приеме на службу на Высочайшее имя[12]. На следующий день он написал докладную записку главному военно-медицинскому инспектору действительному тайному советнику А. А. Реммерту, в которой просил оставить его на службе в Петербургском военном округе, мотивируя это необходимостью ухода за больными родителями: у матери был перелом шейки бедра, а у отца – хроническое заболевание, не указанное в документе[13]. 20 апреля 1898 г. молодой врач получил официальный ответ из Главного военно-медицинского управления, в котором говорилось об отсутствии вакансий в Санкт-Петербурге и его окрестностях[14].

Возможно, что желание остаться в столице и привело Э. Е. Арнгольда на службу в Морское ведомство, куда он был определен 1 марта 1899 г. на должность младшего врача 4-го флотского экипажа с производством в чин титулярного советника[15]. Но вместо спокойной службы недалеко от столицы новоиспеченному флотскому лекарю предстояли годы дальних и интересных плаваний.

20 июня 1899 г. он был назначен в плавание на эскадренный броненосец «Полтава». В этот период недавно построенный корабль проходил различные испытания, а осенью 1900 г. он ушел на Дальний Восток и прибыл в Порт-Артур 30 марта 1901 г.[16] После возвращения оттуда, 19 августа 1902 г., Арнгольда прикомандировали к Морскому госпиталю Порта Императора Александра III для исполнения ординаторских обязанностей. С 28 апреля по 4 августа 1902 г. он плавал на учебном судне «Воин». В следующем году он впервые попал на Север – 8 февраля 1903 г. Э. Е. Арнгольда перевели на кампанию 1903 г. на транспорт «Бакан» судовым врачом (1 марта 1903 г. он получил чин коллежского асессора за выслугу лет). Плавание продолжалось с 18 февраля по 16 ноября 1903 г. «Бакан» с 1897-го по 1914 г. осуществлял крейсерство в водах Северного Ледовитого океана, являясь единственным военным кораблем России на этом театре (весной – в начале лета он приходил с Балтийского моря, а осенью возвращался туда же). Помимо решения непосредственных задач по охране морских богатств (выполнение которых, по свидетельству современников, транспорт обеспечивал с трудом), офицеры и команда корабля занимались гидрографическими исследованиями и съемкой берегов[17]. На «Бакане» в разные годы довелось послужить многим офицерам – участникам полярных экспедиций (в том числе и ГЭСЛО). После возвращения из плавания, 19 ноября 1903 г., Арнгольд был вновь прикомандирован для занятий к Морскому госпиталю Порта Императора Александра III.

С началом Русско-японской войны 1904–1905 гг. 4 февраля 1904 г. Эдуард Егорович был назначен в плавание на суда Тихого океана. Во время этой войны Э. Е. Арнгольд участвовал в обороне Порт-Артура, будучи судовым врачом минного заградителя (по терминологии того времени – транспорта) «Амур», крейсера 2-го ранга «Забияка», заведующим II санитарным отрядом, лазаретом «Амура» на дачных местах (район Порт-Артура)[18]. Минный транспорт «Амур» принимал активное участие в морских операциях во время обороны крепости. Он и однотипный «Енисей» (погибший 29 января 1904 г. на собственном минном заграждении) считались лучшими в мире минными заградителями специальной постройки. «Амур» провел семь минных постановок, выставив 439 мин. На его заграждениях противник потерял два броненосца, посыльное судно, истребитель и миноносец. 3 июня 1904 г. «Амур» наскочил на камень и получил повреждения (был затоплен ряд отсеков)[19]. Ремонтировать корабль не стали в связи с недостатком мин в Порт-Артуре, и в дальнейшем он использовался как база траления, а часть его личного состава перевели на сухопутный фронт[20]. Там же был развернут судовой лазарет. Во время одного из обстрелов, находясь на борту «Амура», Э. Е. Арнгольд был легко ранен в руку.

Э. Е. Арнгольд, 1892 г.

Из фондов РГВИА

Эскадренный броненосец «Полтава», 1902 г.

На «Амуре» служили и будущие соплаватели Арнгольда по ГЭСЛО – лейтенант А. В. Колчак (в апреле 1904 г. недолго исполнявший должность артиллерийского офицера корабля) и мичман (с 14 июня 1904 г. – лейтенант) Б. В. Давыдов, служивший на корабле в должности старшего штурманского офицера еще с 14 июня 1903 г.[21] Об Э. Е. Арнгольде в период обороны Порт-Артура оставил воспоминания морской врач Я. И. Кефели: «…Эдуард Егорович Арнгольд, „голландский рыцарь“, как звали его друзья, и доктор „Ап“, как называли его на флоте. Он всеми был любим, и все знали, что когда он поднесет рюмочку ко рту, всегда произносит междометие: ап! Отсюда и кличка. Эту привычку, вероятно, западного происхождения, Ап заимствовал от своего пращура, голландца-плотника, привезенного в Россию Петром Великим»[22]. За участие в обороне Порт-Артура Арнгольд получил боевые награды: орден Святой Анны 3-й степени с мечами (1 августа 1905 г.; «за мужество и самоотверженность, проявленные во время осады крепости Порт-Артур») и орден Святого Владимира 4-й степени с мечами (5 февраля 1907 г.; «за самоотверженное исполнение долга во время осады крепости Порт-Артур»), а также серебряную медаль в память Русско-японской войны 1904–1905 гг.[23]

Транспорт «Бакан», 1912 г. (?)

Минный заградитель «Амур» на Кронштадтском рейде, 1900–1901 гг.

Из собрания А. В. Плотто

После сдачи крепости, избежав японского плена, Э. Е. Арнгольд некоторое время служил в Сибирской флотилии (с 10 мая по 9 ноября 1905 г. плавал на транспорте «Алеут»). 28 декабря 1905 г. возвратился из Владивостока в 15-й флотский экипаж. Следующие четыре года он проходил службу на Балтийском море. 1 марта 1906 г. его произвели в надворные советники, а 20 июня перевели в 1-й генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича флотский экипаж. 28 июля того же года он был прикомандирован для исполнения ординаторских обязанностей к Николаевскому морскому госпиталю в Кронштадте, а 4 сентября 1906 г. – к Санкт-Петербургскому порту (до открытия навигации в 1907 г.) для сдачи экзамена на степень доктора медицины и защиты диссертации. 9 января 1907 г. он был переведен в 5-й флотский экипаж. 11 мая 1907 г. его назначили старшим врачом транспорта «Ангара» (списан 24 мая с прикомандированием к Николаевскому морскому госпиталю в Кронштадте). 7 июня 1907 г. Эдуард Егорович был назначен в 1-й отряд миноносцев (находился там до 7 ноября). 20 ноября 1907 г. его прикомандировали к Николаевскому морскому госпиталю в Кронштадте для исполнения ординаторских обязанностей, а 18 августа 1908 г. назначили младшим ординатором госпиталя. 16 марта 1909 г. он получил назначение на должность младшего врача 2-го Балтийского флотского экипажа.

В 1909 г. Э. Е. Арнгольд стал судовым врачом транспорта «Вайгач» (5 апреля 1910 г., еще до прихода во Владивосток, его, как и других офицеров, официально перевели в Сибирскую флотилию) и до 1915 г. служил в составе ГЭСЛО[24]. О плаваниях в Арктике им были написаны четыре статьи, опубликованные в 1913–1915 гг.[25] Оба судовых врача экспедиции не только занимались своими прямыми обязанностями, но и проводили обширную программу естественнонаучных изысканий, результаты которых отражены в их публикациях. Об этом писал А. М. Лавров в своей рецензии на книгу «По заветному пути»: «…в круг его [Арнгольда] ведения входили сборы коллекций по ботанике и зоологии как наземные, так и морские, а также вообще биологические наблюдения. Для приобретения познаний и практических навыков в этой последней области Э. Е. Арнгольд, как и его коллега по специальности доктор Л. М. Старокадомский… командировался во Францию на Русскую зоологическую станцию в Виллфранко, в Монако в Океанографический институт и в Италию на Неаполитанскую биологическую станцию, а также в соответствующие музеи нашей Академии наук. В результате указанных работ обоих врачей экспедицией на протяжении 6 лет были собраны богатые коллекции как по зоологии, так и по ботанике, которые для соответствующей проработки ежегодно отправлялись в Академию наук»[26]. Историк флота В. Г. Реданский отметил в своем исследовании, посвященном деятельности врачей в полярных экспедициях: «Высокую оценку получила и собирательская деятельность медицинских сотрудников экспедиции, в том числе добытые ими коллекции морских и наземных животных полярных областей. Директор Зоологического музея Академии наук Н. В. Нассонов в специальном докладе, опубликованном в 1916 г., дал лестную оценку представленному материалу: „Зоологические сборы вносят весьма ценный вклад в науку и служат одним из самых больших приобретений Зоологического музея последнего времени“»[27].

Николаевский морской госпиталь в Кронштадте

Группа офицеров ледокольного транспорта «Вайгач».

Первый ряд (слева направо): лейтенант К. В. Ломан, капитан 2-го ранга А. В. Колчак, доктор Э. Е. Арнгольд. Второй ряд (слева направо): лейтенант Н. А. Гельшерт, лейтенант В. В. Нилендер, лейтенант Г. Л. Брусилов, лейтенант А. К. Пилкин

Из собрания Н. А. Черкашина

Еще во время зимовки, 9 февраля 1915 г., за отличие по службе Арнгольда произвели в коллежские советники. 20 октября 1915 г., после расформирования ГЭСЛО, он был уволен на четыре месяца «в отпуск по болезни внутри Империи». 26 октября 1915 г. его назначили младшим врачом 1-го Балтийского флотского экипажа.

Подробности биографии Арнгольда в период 1915–1920 гг. пока не выявлены. Но конец его жизни оказался трагическим. Он не умер от туберкулеза в Ялте 28 ноября 1920 г. (как было написано в предисловии к книге), а стал одной из жертв «красного террора», развернувшегося с небывалым масштабом и жестокостью в Крыму после того, как оттуда эвакуировались части Русской армии генерала П. Н. Врангеля и корабли Черноморского флота. 7 декабря 1920 г. чрезвычайной тройкой Крымской ударной группы управления особых отделов ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного фронтов под председательством Чернабрывого, членов Удриса и Гунько-Горкунова главный врач морского санатория в Ялте Э. Е. Арнгольд был приговорен к расстрелу в числе 315 человек, составивших первую партию расстрелянных в Ялте в этот период[28].

О предыстории появления книги «По заветному пути» рассказал в предисловии ее редактор и составитель М. С. Боднарский. Сразу же после выхода в свет высокую оценку ей дал А. М. Лавров. «Помимо своей основной работы, Э. Е. Арнгольд, будучи широко образованным человеком, живо интересовался всей совокупностью работ экспедиции и, как человек к этому времени уже много поплававший, вполне разбирался и в чисто морских вопросах. Все это, вместе взятое, плюс наблюдательность этого человека и та исключительная добросовестность, с которой он относился ко всякой порученной ему работе, конечно, во всех нас, участниках экспедиции, вызывали большой интерес к его дневнику, который он с большой аккуратностью вел в продолжение всех плаваний экспедиции. Не случись преждевременной смерти Э. Е. Арнгольда и утраты его рукописей, мы уверены, что свет увидел бы уже его работу, и, что крайне ценно, в проработке самого же автора. Настоящая книга… основана главным образом на черновых конспектах публичных лекций Э. Е. Арнгольда, которые, конечно, ни в коей мере не могли заменить его дневников, что и чувствуется при чтении книги. …Эта книга является первой работой па русском языке, охватывающей по времени всю экспедицию. Правда, в ней описывается лишь само плавание, а не работы экспедиции. Это, очевидно, вызвано главным образом заданием издательства редактору дать популярную книгу для юных читателей, что и отмечает М. С. Боднарский, и отчасти, по-видимому, содержанием самих материалов, имеющихся в распоряжении редактора этой работы. Но, несмотря на такую предпосылку, все же в книге содержатся сведения и о самих работах экспедиции, и некоторые из них опубликовываются впервые. Э. Е. Арнгольд приводит в кратком виде, по годам плавания, программы работ экспедиции, дает описания состояния льда, встреченного экспедицией, и особо отмечает картину замерзания моря и весеннего разрушения ледяного покрова в районе зимовки экспедиции, приводя в то же время и некоторые температурные данные толщин льда зимой. Он также останавливается на описании берегов, причем с большей подробностью это делает в отношении берегов новооткрытых островов и земель, и делает некоторые сопоставления старых картографических материалов с материалами, полученными в результате работ экспедиции, отмечает состояние метеорологических факторов и дает описание специфических условий плавания в полярных морях»[29].

Доктор Э. Е. Арнгольд в лаборатории «Вайгача»

Из собрания Н. А. Черкашина

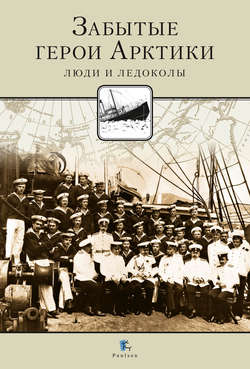

Обложка книги Э. Е. Арнгольда издания 1929 г. Художник А. Щербаков

В РГАЭ сохранились письма Э. Е. Арнгольда, адресованные Л. М. Старокадомскому в 1914–1915 гг. Они особенно ценны тем, что это – «неформальные» документы, в которых Эдуард Егорович достаточно откровенно описывает свое отношение к происходящим событиям непосредственно в момент их свершения, обращаясь к своему коллеге. Ряд фрагментов из них (а также из писем и воспоминаний других участников и современников экспедиции) приведены в комментариях к работе Арнгольда и приложении «Из писем участников и современников ГЭСЛО».

Публикацию книги Э. Е. Арнгольда спустя девять лет после гибели можно назвать настоящим чудом. Как указано в предисловии, инициатором выступила вдова покойного – Мария Николаевна Куманина[30]. Она же до своей смерти в 1971 г. хранила архив мужа (его краткое описание приведено в предисловии к изданию 1929 г.). Поисками архива Э. Е. Арнгольда занимался океанолог, путешественник, историк флота и писатель Александр Алексеевич Першин (1951–2011). В 1988 г. он случайно познакомился с Игорем Борисовичем Петровым, который в 1950-х гг. был воспитанником М. Н. Куманиной. Она подарила Петрову нагрудный знак в память плавания ГЭСЛО, утвержденный в 1915 г. и принадлежавший Э. Е. Арнгольду. Он же подтвердил тот факт, что М. Н. Куманина хранила дневники и фотографии. Предпринятые А. А. Першиным в 1988 и 1998 гг. попытки найти нагрудный знак, принадлежавший Арнгольду, оказались безуспешными[31]. Ему лишь удалось выяснить, что после смерти Куманиной бумаги судового доктора «Вайгача» пропали, казалось бы, бесследно. Но в 1997 г. на «Вернисаже» в Измайлово (известном московском антикварном рынке) писатель-маринист Н. А. Черкашин приобрел альбом с фотографиями ГЭСЛО, принадлежавший Э. Е. Арнгольду[32]. Как знать, не «всплывут» ли в дальнейшем и другие материалы архива этого незаурядного морского врача и путешественника.

Памятниками Эдуарду Егоровичу Арнгольду являются остров у восточного побережья острова Октябрьской Революции, носящий его имя[33], и книга, вышедшая в 1929 г. и вернувшаяся сегодня к отечественному читателю.

Н. А. Кузнецов

7

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 316. Оп. 65. Д. 944. Л. 8–9, 14, 18, 24.

8

Зырянов П. Адмирал Колчак. Верховный Правитель России. М., 2006. С. 15.

9

РГВИА. Ф. 316. Оп. 65. Д. 944. Л. 8–9.

10

Там же. Ф. 546. Оп. 2. Д. 2627. Л. 11.

11

Там же. Ф. 316. Оп. 65. Д. 944. Л. 7.

12

Там же. Ф. 546. Оп. 2. Д. 2627. Л. 9.

13

РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 2627. Л. 8.

14

Там же. Л. 17.

15

Биографические данные об Э. Е. Арнгольде за период 1898–1915 гг. приведены по материалам его послужных списков (РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 12. Д. 79. Л. 1–7об., 11–20, 21–22об, 23об.–24, 25–28, 29–30об., 31–33об., 34, 35, 36; Ф. р-92. Оп. 21. Д. 52. Л. 379–384об.).

16

Сулига С. В. Эскадренные броненосцы типа «Полтава». М., 2005. С. 42.

17

Давыдов Р. А. Российский опыт определения границ территориальных вод и охраны морских ресурсов в Евро-Арктическом регионе (1860-е – начало 1910-х гг.). Монография. Архангельск, 2009. С. 73, 77–78.

18

РГАВМФ. Ф. 452. Оп. 1. Д. 552. Л. 7.

19

Сулига С. Корабли Русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 1993. С. 29.

20

Крестьянинов В. Я. Минные заградители типа «Амур» (1895–1941). СПб., 2008. С. 36.

21

ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 7. Д. 1343. Л. 13.

22

Кефели Я. И. Брандеры // Порт-Артур. Воспоминания участников. Нью-Йорк, 1955. С. 288–289.

23

Помимо этих наград, за период службы на флоте Э. Е. Арнгольд был отмечен следующими: светло-бронзовая медаль «За поход в Китай в 1900–1901 гг.» (26 июня 1903 г.); орден Св. Станислава 3-й ст. (6 декабря 1903 г.); прусский Орден Короны 3-й ст. (13 августа 1907 г.); орден Св. Станислава 2-й ст. (25 марта 1912 г.); светло-бронзовая медаль в память 300-летия царствования дома Романовых (1913 г.); орден Св. Анны 2-й ст. (6 апреля 1914 г.); светло-бронзовая медаль в память 200-летия Гангутской победы (7 июля 1915 г.).

24

В период между плаваниями в Арктике Э. Е. Арнгольд выполнял медицинские обязанности на кораблях Сибирской флотилии: 20 ноября 1911 г. ему было поручено санитарное наблюдение за командой транспорта «Колыма», 4 декабря 1912 г. – за командой транспорта «Монгугай», 10 января 1914 г. (на время командировки Л. М. Старокадомского) – за командой транспорта «Таймыр». 20 мая 1914 г. он был назначен старшим врачом экспедиции (с 1 апреля 1914 г.).

25

Плавание транспорта «Вайгач» в Северном Ледовитом океане в 1911 г. // Морской врач. 1913. № 6. С. 319–354; Краткий обзор плавания на транспорте «Вайгач» в 1912 г. // Морской врач. 1913. № 9. С. 497–517; Обзор плавания транспорта «Вайгач» в Северном Ледовитом океане в 1913 г. // Морской врач. 1915. № 1. С. 8–46; Краткий обзор плавания и зимовки в Северном Ледовитом океане на транспорте «Вайгач» в 1914–1915 гг. // Морской врач. 1915. № 11. С. 578–592.

26

Лавров А. М. Рец. на: Арнгольд Э. По заветному пути. Воспоминания о полярных плаваниях и открытиях на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в экспедициях 1910–1915 гг. Под ред. М. С. Боднарского. М.—Л., 1929 // Записки по гидрографии, издаваемые Гидрографическим управлением. Т. 58. Л., 1929. С. 101.

27

Реданский В. Г. Их имена – на карте Арктики. К истории участия врачей в полярных экспедициях. Североморск, 1968. С. 26–27.

28

Галиченко А., Абраменко Л. Под сенью Ай-Петри. Ялта в омуте истории, 1920–1921 гг. Очерки, воспоминания, документы. М. – Феодосия, 2006. С. 79–80.

29

Лавров А. М. Указ. соч. С. 101–102.

30

М. Н. Куманина происходила из старинной московской купеческой семьи, придерживавшейся евангелического вероисповедания. Она стала второй супругой Э. Е. Арнгольда. В первом браке он был женат на дочери действительного статского советника Вере Александровне Жуковой.

31

Подробнее см.: Першин А. Тайна архива доктора Арнгольда // Мир Севера. 1998. № 2. С. 38–40.

32

Черкашин Н. Еще не открыта Северная Земля… // Мир Севера. 1997. № 4. С. 58.

33

Обнаружен в 1913 г. в ходе работ ГЭСЛО и принят открывателями за мыс. Название появилось на карте в 1928 г. Три года спустя Г. А. Ушаков установил, что мыс Арнгольда является островом, и сохранил за ним название.