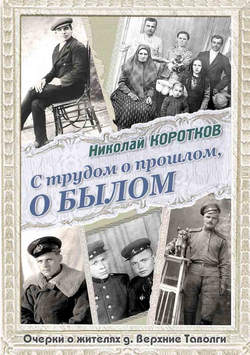

Читать книгу С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги - Николай Коротков - Страница 7

Таволгами село назвалось

ОглавлениеДеревня Верхние Таволги – сельское поселение в Невьянском районе, имеющее свою точку на карте и географические координаты (57°34′01″ с.ш. 60°22′28″ в. д.), а также почтовый адрес и почтовый индекс, свою историю и своё лицо. Возраст этой деревни позволяет отнести её к одному из самых старых поселений на Среднем Урале. Это красивая деревня, когда-то не бедная, приютившаяся по обоим берегам в верховьях речки Таволги. Таволга – река, небольшая по ширине, но довольно многоводная. Длина реки составляет 11 км. Устье её находится по правому берегу реки Нейва у д. Нижние Таволги.

Река Таволга

Кто и когда этой речке дал радующее слух, не менее красивое, чем и она сама, название – не известно, но в документах река Таволга упоминалась ещё в 1660-х годах. Наряду с распространённой версией происхождения названия реки от растения «таволга» (лабазник), цветущего белым цветом по её берегам, существуют и другие. Матвеев А. К. в своё время высказал мнение, что название «Таволга», возможно, образовано от татарского «тау» – гора и «елга» – река или «уелгу» – углублённый («река у горы»), или «уйылга» – низина, долина («река в низине»). В языке барабинских татар, живущих в Западной Сибири, «елга» означает «речка, ручей»[1].

Не исключено, что название пришло от финно-угров и образовано от хантыйского «тав» – заповедь и финского «валкэа» (эстонское «валгэ») – белый (в последующем произошла замена финского «а» на русское «о»). Соответственно, Таволга можно перевести как «белая гора» или «заповедная река»: возможно, наши далёкие предки встречали по берегам речки месторождения белой глины в виде горок, или ханты почитали реку, приносили жертвы водяным духам (до начала XX в. хантов и манси часто считали одним народом и называли то остяками, то вогулами).

Во все времена люди селились около рек. Основывая и обустраивая своё жилище, будь оно временное или постоянное, человек располагал его ближе к воде, где можно и жажду утолить, и освежиться, и привести себя в порядок. В общем, где лывка – там и помывка. Ко всему тому, речка помогала прокормиться в любое время года, ведь рыба всегда желаема для всех и на любом застолье. Одним словом, вода – это жизнь, а речка – и поилица, и кормилица.

Принимая это высказывание за основу, человек выбирал наиболее удобное и максимально выгодное место и начинал вдыхать в него жизнь. Причины появления людей в том или ином месте были разными: где-то возникала необходимость построить острог, где-то возвести крепость, где-то водную пристань, где-то ямщицкую станцию «для облегчения ямской гоньбы», а где-то создать условия для добычи полезных ископаемых. Во всех случаях это свершалось по именному повелению властей предержащих. Осуществляя намеченное, экспедиция, наделённая полномочиями, снаряжённая и обеспеченная всем необходимым (тяглом, провиантом, одеждой, инструментом), заручившись поддержкой властей, появлялась в указанном месте. Принимаясь за исполнение волеизъявления повелителей, она забивала первый колышек. У поселенцев, как и у всех новосёлов, всё было первым: первое срубленное дерево, первый пень и первое укрытие от капризов природы. У каждого поселения своя предыстория, своё рождение, свои этапы формирования, свои индивидуальные черты внешнего облика.

Выгодность расположения определяла перспективы развития поселений. Позже какие-то из них вырастали в крупные города, а другие оставались небольшими.

Название тому или иному поселению зачастую давалось по реке: в верховьях – «Верхнее», в низовьях – «Нижнее». Так появились города Верхний и Нижний Тагил, Салда, Тура и прочие.

У наших предков, основателей Верхних Таволог, появившихся в этих местах – тоже всё было первым: и первый шалашик, и первый костерок, и первая ночёвка. Только появились они не по воле властителей, а вопреки ей. Да и остановились они, скорее всего, не с намерениями жить тут, а чтобы передохнуть, осмотреться, поразмыслить о дальнейшем и, собравшись с силами, снова двигаться куда-то дальше, где можно надёжно укрыться, отвоевать у судьбы минуты спокойствия, а может, если удастся, и отыскать ту мифическую и счастливую страну Беловодье, где будет всем хорошо и спокойно. Только они, почему-то, не сделали этого, не покинули берег реки Таволги, а остались тут, что и определило их дальнейшую судьбу. С этого момента и нужно отсчитывать начало жизненного пути Таволог. Благодатная и добрая уральская земля приютила их для того, чтоб прикипели они к ней всей душой, здесь пустили свои корни, продолжили свой род, дав жизнь новым поколениям.

Под этим ласковым небом на протяжении последующих столетий будет протекать размерная крестьянская жизнь – незатейливая и простая, со своими устоями. Человек живёт, надеясь на лучшее. Здесь, как и повсюду на земле, игрались свадьбы, женщины рожали детей и, борясь с болезнями, растили их. Здесь рядом с добром уживалось зло, и кто как мог, добывал нелёгким трудом прокорм для семьи. К нажитому относились рачительно и обдуманно. Бешеных скоростей не знали, да и быстрее лошадиного бега ничего и не было, а поспевали везде. Появившимся на свет потомкам Таволги станут малой родиной, и они будут проживать тут свою жизнь от рождения и до последнего дня. А покидать родимую землю – того не заведено, и покидала её лишь мужская часть, и то не по своей воле. Только служба или, Господи упаси, война могли разлучить их с родной стороной. На чужбине они будут тяготиться разлукой с ней, изнывать оттоски по близким людям, по любимым. Они будут там коротать дни и ночи и будет им там казаться, что они готовы даже без крыльев слетать до родных мест, чтобы хоть одним глазочком взглянуть на знакомые горбушки деревенских изб, на любимую улицу. Ведь только на чужбине и понимаешь – родная земля и в горсти мила, как в песне:

«На чужой сторонушке – поклонишься воронушке: – Ты летишь, воронушка, не с милой ли сторонушки?» Мать, провожавшая от себя сына, в мыслях ещё долго будет роптать на тех, кто оторвал от неё её плоть и надежду, её желанное и любимое чадо-то, что зачато в любви, рождено в женских муках и выпестовано ею в бесчисленных бессонных ночах и неспокойных днях… Каково ей доставалось тогда – никто и ни разу не спросил, а вот выросшего, готового, быстро нашли и забрали. Так уж повелось на Руси. А судьбу – судьбу служивых людей – не предскажет никто, тут уж – как кому повезёт. Посчастливится – по истечении установленного срока службы, на радость родителям и любимым – суженным, возвернётся домой невредимым, возмужавшим, похорошевшим… Это когда тихо – мирно… А если война?! А сколько их – этих внезапно разразившихся войн было! Тут-то уж всё. Рушатся и мечты и надежды… Его, чуточку всего лишь не дослужившего, так и не побывавшего дома, судьба окунёт в путину таких страшных событий, которые бывают только на войне. Война распорядится по своему: он погибнет на первой переправе или в последнюю минуту последнего боя. Он всё равно погибнет – это уготовано ему судьбой. Ему не дано больше увидеть родной сторонушки и родных лиц. Ему не быть уже обласканным своим небом. Ему, невинно убиенному, суждено остаться вечно молодым. Домашние, оплакивая его, ещё долго будут хранить, перебирать и нюхать его вещи, пытаясь уловить знакомые запахи. Они будут постоянно перечитывать пожелтевшие, затёртые письма, когда-то пришедшие с фронта, и каждый, кто как сможет, будет зализывать свои душевные раны.

Проводы в армию. 8 сентября 1958 г.

Проводы рекрутов на службу в Таволгах считались особым случаем. Октябрь 1958 г.

Проводы в армию, весна 1969 г. Первый слева – Колногоров Степан Викулович, четвёртый слева – Борисов Афонасий Пафнутьевич – лучшие механизаторы Верхних Таволог.

Кому-то повезёт неизмеримо больше – это будут те, которые пройдут через нечеловеческие мучения, не сгорят в горниле войны, а вернутся домой с Победой. Вот только будут они не прежние – безусые и юные, а изменившиеся – израненные и поседевшие… Их перелицует война… Свойны не возвращаются такими, какими туда уходят… Поэтому в Таволгах проводы рекрутов на службу считались событием особым, и проходили как некий ритуал…

…Поселившись в этих краях, наши предки оказались не так уж и одиноки – не абсолютная глухомань и безлюдье окружали их – кое-где уже теплилась жизнь. К моменту их прихода по соседству были образованы Невьянская слобода с деревней Федьковкой; слобода Тагильская; Краснопольская с деревнями Гаева, Реши; Аятская с деревнями Конёво, Корелино, Черемисская. К тому же, в глухой таёжной местности, вблизи Весёлых гор с высокими живописными вершинами, на берегу речки Калатинки в 1661 – 1668 гг. возникло небольшое селение Калата – одно из первых селений на Среднем Урале. Чуть позже после прихода таволжан в 3-х верстах севернее Калаты зародилось новое поселение – Копотино (1725-1726 гг.).

Место, откуда провожают рекрутов

В 1698 году на реке Нейве, под деревней Федьковой, был заложен железоделательный завод, а в марте 1700 года прибыла первая партия мастеровых. Первый чугун Невьянская домна дала 15 декабря 1701 года. Первое железо было выковано 8 января 1702 года. С этого времени начал работать завод, который называют «дедушкой» Уральской металлургии. В 1702 году казённый Невьянский завод был передан Петром I Никите Демидову и вскоре стал крупнейшим металлургическим предприятием России. Здесь работала, по тем временам самая мощная в мире, двухфурменная доменная печь. Бурное развитие Невьянск получил в XVII веке и сформировался в населённый пункт, равный по масштабу крупнейшим уральским городам. По своей людности он уступал только Оренбургу и Екатеринбургу, т. е. был на третьем месте. По сообщению академика П. С. Палласа, посетившего Невьянск в 1770 году, он имел 1200 домов и 4000 человек мужского пола.

Так Невьянск стал первой «столицей» Демидовых. Управляли они здесь бесконтрольно и полновластно. Властелины оказались настолько всемогущими, что для них становилось посильным укрывать у себя старообрядцев и, проявляя к ним лояльность, взять их «под крыло».

В этом для Демидовых была полнейшая выгода, так как, привлекая этих, нигде не значащихся людей, для работы, они значительно сокращали отчисление налогов.

Старообрядцы же, уже отвыкшие от добрых человеческих жестов властей в свой адрес, и, ощутившие покровительство, отвечали покровителям только добром. В вопросах покровительства далее всех продвинулся Акинфий Демидов. Наслышанные отаких щадящихусловиях проживания, старообрядцы любыми путями проникали в эти места, чтобы попасть под защиту благодетелей.

А делать они умели всё и радели на любой работе. Углежжение, заготовка леса, дров, пиломатериалов, сена для животных, обеспечение продуктами, дикоросами, выделка шкур, пошив одежды, спецовки, пимокатное дело – всё необходимое, всё нужное, а обходилось – дешевле не бывает.

Так по округе зарождались новые деревни, а в уже существующие прибывали новые и новые поселенцы со своими названиями и со своими фамилиями, характерными для каждого поселения. Верхние Таволги – Васильевы, Коротковы, Назаровы, Матвеевы, Колногоровы, Савостины. Шумиха – Ивановы, Николаевы, Перетыкины. Казиново – Путиловы. Петухово – Петуховы. Бродово – Мезенины, Брюхановы. Дрягуново – Семячковы, Дедюхины. Башкарка – Пономарёвы. Матвеево – Зудовы. Нижние Таволги – Костоусовы, Горшенёвы, Ягжины, Лизуновы, Кузнецовы, Шиховы. Малехоны – Коноваловы, Шмаковы. Реши – Паутовы, Камаевы. Гаева – Гаёвы. Верхний Тагил – Медведевы. Южаково – Овчинниковы. Жителями этих деревень в те года были преимущественно старообрядцы.

Точный год основания нашей деревни неизвестен, но с большой долей вероятности это событие можно отнести к 70-80 годам XVII века и, в любом случае, до появления здесь заводчиков Демидовых. Впервые на картах поселение «Таволга» отмечено в «Чертёжной книге Сибири», составленной в 1699-1701 годах Семёном Упьяновичем Ремезовым и являющейся одним из самых ранних дошедших до нас памятников русской картографии. На протяжении трёх последующих столетий Верхние Таволги (иногда объединяемые с Нижними) присутствуют практически на всех картах Уральского региона. Установление современного названия деревни следует относить ко 2-й половине 18 века, так как на картах и в документах более раннего периода часто встречаются и иные названия (Тавалги, Тавалга, Тавальги, Тавалды). По некоторым источникам, первоначально деревня именовалась Растрепенина (Растрепеня). Основателями Верхних Таволог, как признаётся всеми исследователями истории освоения Урала, по праву надо считать скитников.

Ещё в 1897 г. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» писали: «На том месте, где теперь находится деревня Верхние Таволги, были раскольничьи скиты. Сюда же стали селиться и семейные раскольники, и с течением времени образовалось довольно большое селение».

Таволги в «Чертёжной книге Сибири» Семёна Ремезова

Скитники – это древлеправославные христиане, пришедшие в эти края по причине страшных гонений, учинённых царём Алексеем Михайловичем Романовым в союзе с господствующей церковью.

Волею злой судьбы, оставив за собой тысячи километров измеренного шагами труднейшего пути, они, непокорённые странники с фамилиями Васильевы, Колногоровы, Грошевы, Назаровы, позже Коротковы и Матвеевы, обживали эти места. Вдыхая тут жизнь, пуская свои корни, начинали они с первых срубленных вековых деревьев и выкорчеванных неимоверными усилиями первых пней. Шёл год за годом, эпоха одних царей сменялась эпохой других царей и императриц, а для последующих поколений таволожская земля стала родной, и все они жили, выполняя предначертанный им земной долг. Не предвкушали лёгкой жизни и лёгких хлебов. Деяния их никогда не несли политически опасных смыслов. Жили они честно, не гнались за излишествами, добросовестно платили налоги, шагали в ногу с государством, мужественно и достойно воевали за веру, царя и отечество, ничего не требуя взамен.

Васильевы стали знатными скорняками-овчинниками, обшивали желающих, одевали в теплые одежды округу. Колногоровы преуспевали как мясники-колбасники. Грошевы – сапожники, пимокаты, чеботари. Матвеевы – хлеборобы, коневоды. Коротковы – механики-умельцы, склонные к технике, старатели-золотодобытчики. Назаровы – пчеловоды, животноводы. Но всех их роднило одно – истовая вера в Бога, и чаяли они лишь одного, чтобы им не мешали жить власть предержащие. Жить же и выживать они умели самостоятельно – и научила тому их сама жизнь.

Интересна история происхождений некоторыхтаволожских фамилий. Коротковы, Костоусовы, Кошкаровы – это древние, исконно русские фамилии, образованные от нецерковных мирских имён своих родоначальников.

Крещение и наречение человека – это давняя-предавняя славянская традиция, по которой каждый народившийся на Руси человек имел два имени. Наречение новорождённого вторым мирским (нецерковным) именем считалось залогом убережения младенца с рождения и на протяжении всей его жизни от «злых сил», «нечисти» и всевозможных болезней. Настоящее. Церковное, имя по святцам скрывалось. Предки наши полагали, что «злая сила» побоится задеть ребёнка, носящего опасно звучащее имя. Они были уверены, что человек вырастет красивым, если назвать его Некрас, добрым, если назвать Злоба, а с именем Короткий народившийся на свете возрастом превратится в высокого и стройного. Такие имена считались оберегом. В конце XVII века двуимённость была запрещена церковью.

Костоусом на Руси называли ломоту в костях, и человека, получившего такое имя, обязательно обойдёт этот тяжёлый недуг. Костоусовы известны на северо-восточных землях Московской Руси, в Нижнем Поволжье, а также в Казанской губернии.

Что касается фамилии Кошкаровдо кошкаром в Прикамье и южнорусских районах называли крупного старого волка. В переводе с тюркских языков, это слово означает «племенной баран». Давая имя Кош кар, предполагали, что впоследствии наречённый вырастет и станет мужчиной богатырского телосложения.

Коротковы упоминаются в списках землевладельцев Сольвычегодского уезда. Значительное их присутствие наблюдалось в Подмосковье, а также на Новгородских землях. По данным телефонной базы последних лет, только в Москве проживает более 2000 семей Коротковых.

Христианские обряды – это основа духовной жизни. Всё это с тех давних времён дошло до наших дней. Упомянутые фамилии являются памятником фольклору, устоям, обычаям и славянским традициям. Эти фамилии упоминаются в древнерусских летописях, и можно предполагать, что история фамилий Коротковы, Костоусовы и Кошкаровы насчитывает не менее трёх столетий.

Изучая книгу А. Г. Мосина «Исторические корни уральских фамилий» (Екатеринбург, 2008) можно получить представление о родах-фамилиях, послуживших основой таволожского населения, и их происхождении:

ВАСИЛЬЕВ (ВАСИЛИЕВ) (учтены как Василиевых) – крепостные крестьяне-старообрядцы.

ГРОШЕВ – крепостные крестьяне-старообрядцы.

ДАНИЛОВ (ДАНИИЛОВ) Обычное написание фамилии – Данилов: в Верх-Нейвинском заводе и д. Воробьевской ее носили крепостные крестьяне (в заводе среди них были и старообрядцы, писавшиеся Даниловых), в Невьянском заводе (в написании Даниловых) – крепостные-старообрядцы, в Бынговском (также в написании Данииловых) – крепостные крестьяне-старообрядцы.

ЕЛФИМОВ – в Бынговском заводе фамилию (в написании Елфимовых) носили крепостные крестьяне-старообрядцы и солдатка.

ЗАВОРОХИН – в д. Нижних Таволгах фамилию носили крепостные крестьяне.

ЗАЙЦОВ (ЗАЙЦЕВ) – обычное написание фамилии – Зайцов: в Невьянском заводе ее носили крепостные, в Бынговском заводе и д. Верхних Таволгах (учтена в написании Зайцев) – крепостные крестьяне-старообрядцы.

КОКШАРОВ – в Бынговском заводе фамилию носили крепостные крестьяне-старообрядцы.

КОНОВАЛОВ – в Верх-Нейвинском заводе фамилию носили крепостные крестьяне-старообрядцы, в Невьянском – крепостные (в том числе старообрядцы) и отставные солдаты, в Бынговском – крепостные крестьяне.

КОРОТКОВ – в Невьянском заводе фамилию носила солдатка-старообрядка, в д. Верхних Таволгах – многочисленные крепостные крестьяне-старообрядцы.

КОСТОУСОВ – в д. Верхних и Нижних Таволгах фамилию носили крепостные крестьяне-старообрядцы.

МАТВЕЕВ – в Невьянском заводе (в написании Матвеевых) фамилию носили крепостные (в том числе старообрядцы).

МЕЛЬНИКОВ (МЕЛНИКОВ) – в Нижних Таволгах – крепостные крестьяне, Мелниковы в Верхнетагильском заводе – крепостные крестьяне (в том числе старообрядцы), в Верх-Нейвинском и Шуралинском – крепостные крестьяне-старообрядцы, в Невьянском – крепостные (в том числе старообрядцы), в Бынговском – крепостные крестьяне-старообрядцы.

НАЗАРОВ – в Бынговском заводе фамилию носили крепостные крестьяне-старообрядцы, в д. Верхних Таволгах (в написании Назаровых) – крепостныекрестьяне-старообрядцы.

1

Матвеев А. К. Язык земли: краткий словарь топонимических терминов. // Уральский следопыт. – 1979, № 3.