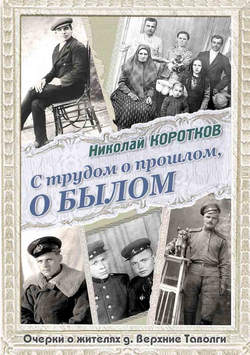

Читать книгу С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги - Николай Коротков - Страница 8

Я тропою к кладам с обнажённой пришёл головою

ОглавлениеПервым поселением раскольников был Благовещенский скит, расположенный в трёх верстах от Верхних Таволог и шести – от Бынёг, на правом берегу таёжной речки Светлый Ключ (в народе её зовут Светлой речкой). Места были глухие, труднопроходимые. Речка Светлая тогда и до 70 годов XX века соответствовала своему названию – омуты в речке глубокющие, а вода в них ледяная, даже в самое жаркое время. Берега её были не обрублены, а множество ключевин по берегам и из русла подпитывали и удерживали стабильный уровень воды. В войну, когда объёмы выделки шкур для пошива полушубков фронту были большими, то отмочку шкур этих осуществляли в Светлой речке. Стабильно холодная вода – это как раз самое то, что требовалось потехнологическимусловиям предварительной обработки сырья. Шкуры большими партиями на лошадях привозили из Верхних Таволог, в отведённом месте притапливали в воду и выдерживали по нескольку суток до готовности. Никто их в лесу не охранял, а случаев воровства никогда не было. Позже речка обмелела, и вода в ней помутнела. Кельи Благовещенского скита были обустроены у излучины, на правом высоком берегу, прямо по-над речкою. Тут же, чуть поодаль в лесу, располагалось кладбище. На левом берегу, напротив скита, из-под земли истекал (он живёт до сих пор) святой ключик. Святой – потому что он, с тех далёких времён, постоянно староверами освящался, а его вода особого вкуса, и, конечно, с целебными свойствами. Позже это место стало называться «Клады».

Благовещенский скит, как и все остальные, в период с 1735 по 1750 годы властями был разгромлен. Верующими это место посещалось регулярно для поминовения усопших прародителей и совершения обрядов.

Из скитников – обитателей скита – остались известными имена Ивана Фотеевича Мельникова и Ивана Пузанова (Иова). Похоронены они там же. Это было в конце XIX века.

Последними же из проживающих в этом ските были мать Елизавета и мать Февруса. По преданию, они появились из Пермской губернии, чтобы покаяться в грехах, обретённых ими в легкомысленной мирской жизни, да замаливать их. Намоленное сие место считалось благоприятным для изгнания бесов – исцеления одержимых. На протяжении многих лет 6 июля в Агриппинин день и Владимирской Иконы Божьей Матери крестным ходом приходили жители не только окрестных деревень, но и близлежащих городов. Цель поломничества – поклониться останкам праведников и помолится за умерших и погребённых здесь первопришельцев.

Таволожский старообрядец, 1930-е гг.

Мать Елизавета и мать Февруса возглавили Верхнетаволожскую общину, состоящую из 15 женщин. С этим названием община фигурирует в материалах переписи 1926 года. Нанимая работников, члены общины занимались хлебопашеством, разводили скот и птицу. Выращивали огородные культуры. Кстати, очертания огородных грядок отчётливо просматривались до 60-70 годов прошлого века, но затем всё было вытоптано пасшейся скотиной. Обитель просуществовала до 30-х годов. Сама тутошняя обстановка и атмосфера, свежий воздух, целебная вода ключика, а главное – постоянное моленье, помогали исцелять даже безнадежно больных. Заросшие, но видимые углубления на территории скита позволяют говорить, что это не что иное, как обрушенные погреба и голбчики, над которыми возвышались кельи и жилища. Вскоре после переписи обитель закрыли, а главенствующих – мать Елизавету и мать Феврусу – увезли в Свердловск, где их следы и затерялись.

Старообрядки из Верхних Таволог. Слева направо: Васильева Анна Гавриловна, Костоусова Прасковья Петровна, Короткова Анна Осиповна, Назарова Анастасия Михайловна

Никифоров Николай Гордеевич, настоятель невьянской старообрядческой часовни (справа)

В 60-е годы прошлого века безмолвный последний свидетель тогдашней жизни наших предков Благовещенский скит – Клады – был безжалостно и бессердечно разрушен.

Председатель колхоза, подпоив нескольких колхозников, отправил их на Светлую, чтобы сделать это чёрное дело, пообещав за исполненную работу дополнительное спиртное возлияние. Чувствуя безнаказанность, окрылённые и воодушевлённые обещанным, полупьяные посланцы восторженно совершили этот вояж. Обвязывая тросами строения, они с помощью тракторов растащили всё в разные стороны, давя гусеницам упавшие с иконостасов намоленные веками иконы. Иконы, уцелевшие от расправы, разбрасывали по кустам. Можно бы, конечно, теперь назвать имена «героев» – вершителей тех дел, но их на этом свете уже нет, а на том – Бог им судья… Народная тропа на Клады не заросла.

Сюда по-прежнему идут и приезжают прихожане, чтобы помолиться, помянуть усопших, напиться воды из источника. В настоящее время местные жители, как могли, облагородили то место, сделали через речку к ключику переход. По инициативе и при содействии местного подвижника Александра Ивановича Микрюкова были установлены три деревянных креста и сооружён навес от дождя. Сейчас над могилками проводятся моления. Приезжающие за водой тоже подходят, чтобы положить три поклона и почтить память погребённых.

Туман по низинам, цветы в травостое

Летним убранством пленят.

Волнений не скрою – приник головою, –

Таволги белой вдохнул аромат.

Землячка моя, малахитово-белая

Лабазниковый пьянящий настой.

Слеза умиления, глаза завлажнённые

Никак не подвластны натуре людской.

Пойма с излучиной. Взгорок в бурьяне.

Ни полюшка нет, ни жнивья…

Обрушенный голбчик, обросший фундамент –

Останки былого жилья…

Речушка. Родник. Благовещенский скит.

Погост моих предков без бюстов и плит.

Горбушки могилок, крестов вид печальный…

(К последней обители путь их страдальный).

Коварной судьбиной гонимы

Ревнители веры святой,

Двуперстьем – крестом осенимы,

В дикой земле обрели упокой.

Да! Вам бы жить века,

Речонка-жилка светлая

И ключ – родник святой!

Да не иссякнет ваш исток –

Водоворот живительный, хрустальный!

Усопшим (гордым праведным)

Благословляйте вечный упокой

Чистоголосьем перекатов,

Как молитвой поминальной.

Не мода-зов предков влечёт.

Я тропою к Кладам

С обнажённой пришёл головою,

Двуперстием трижды поклоны ложу

(Здесь прежде бывал и теперь захожу).

О наличии мест, где могли бы находиться скиты, можно говорить ещё и ещё. Не исключено, что скит был в верховье Светлой речки, у Старого выгона и в верховье речушки Фирсихи – левого притока Светлой. Через речку у Старого выгона (он так назывался в народе) уже позже проходила лесная дорога, по которой таволжане ездили на Гашени, Конёво и Реж. Что касается Фирсихи, то там, на правом её берегу, у Курицыного бугра до 50-х годов просуществовала избушка, именуемая «Иконниковой». Названа она так, видимо, по фамилии последнего её обитателя – Иконникова. Причина проживания здесь этого человека не известна. Может он охранял быньговские покосные угодья?! Известно, что он держал много кроликов, которые, размножаясь, разбегались по лесу. Их, не пуганных, втихаря у него подворовывали таволожские подростки и, поймав, жарили на костре или уносили домой. В обоих местах, то есть на Старом выгоне и на Фирсихе, просматривались останки былого жилья человека.

Ниже, в полукилометре от слияния Светлой с Таволгой, есть место, называемое в народе Колногоровская заимка или ещё «Старица». Искусственно возведенные там насыпи и планировка местности также свидетельствуют о наличии тут в прошлом человеческого обитания. Не оставляет сомнения место, где текла река Бунарка (пересохший теперь правый приток). Кладбище XVIII века на левом берегу, где ещё в 1960-е годы отчётливо просматривались холмики могилок, а на некоторых лежали подгнившие, упавшие, но с сохранившейся верхней частью кресты. Заросшие травой углубления от обрушенных погребов свидетельствуют о наличии тут скита. Поскольку скитники захоронения производили неподалеку от проживания, то это является дополнительным тому подтверждением.

Захоронения скитников на Кладах

Что касается наличия скитов на территории Верхних Таволог, то тут можно предполагать, что один из них был на южной окраине Зелёной улицы, другой на северной окраине теперешней улицы Свердлова, подле кладбища, третий – на территории существующего предприятия «Таволожская керамика» (о нём пишет руководитель этого предприятия Назаров А. Г. в своей книге «Таволожский маршрут»). Захоронения на кладбище, о котором здесь велась речь, продолжались до 1900 года, а поминовения усопших на могилках можно было наблюдать даже вплоть до 60-х годов.

В те годы ещё, то там, то тут, стояли кресты, а на надгробьях присутствовали деревянные голбчики. Отчётливо запомнилось посещение этого кладбища двумя родными сестрами (одна из них – моя бабушка по линии отца), а я присутствовал при них. На могиле, возле которой они молились, стоял почерневший крест. После моления они сказали мне, что это – мой «дедушко». Сейчас, после изучения мною родословной, с большой долей уверенности могу говорить, что тут покоится прах прапрадеда Ивана Антоновича Васильева, родившегося в 20-х годах XIX века и умершего до 1900 года.

Поездка на Клады, 2006 г.

На Кладах, 2010 г.

Итак, из анализа изложенного, напрашивается вывод о существовании в наших местах не менее чем восьми скитов, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Видимо поэтому первоначальное название у Таволог было Растрепеня.

Повествование о старообрядческом ските Богодан с могилой схимника Варлаама, расположенном на правом берегу Нейвы, за Нижними Таволгами, сознательно опускаю, потому что этот скит к Верхним Таволгам не относится. Кстати, упоминая про те места, можно сказать для справки, что за деревней Реши, на речке Ряжик, находился скит и кладбище с семнадцатью могилами[2]. Известно ещё то, что там похоронен Горшенёв Савин из Нижних Таволог, и к нему на могилу ходила молиться жительница ВерхнихТаволо Деева Фетиния Филипповна.

Таволожские просторы. На заднем плане – старообрядческое кладбище

Остатки креста на старообрядческой могиле

Со временем активная жизнь поселенцев начала концентрироваться в границах существующей теперь территории, но скиты продолжали существовать и жить по сложившимся там устоям. Сородичи из Таволог появлялись в скитах, чтобы навестить и попроведать своих близких. Одна из жительниц Верхних Таволог вспоминает, как, будучи ребенком, принимала участие в таком посещении могилок. Конечно, память детская цепкая, но вообразить по ней абсолютно объективную картину реальности трудно. Тем не менее, общее представление всё-таки получить возможно. Это воспоминание изложено в рукописных материалах, с которыми мне случайно удалось познакомиться. Автор этого изложения – Марина Ивановна из Екатеринбурга. Копию рукописи она оставила родственникам-таволжанам для ознакомления. Мне в руки она попала, когда я ездил по округе и собирал материалы для себя. Оказалось, что Марина – внучка моей первой учительницы – Матвеевой Александры Ивановны. Воспоминания маленькой таволжанки выглядят так:

«Прошло много лет, но всё стоит перед глазами картина, когда нас, ребятню, привезли от прапрабабушки Пестимеи из лесного монастыря (мы с бабой Маней из Таволог ездили её навещать). За нами приезжал вестовой, верхом на лошади. Посещение монастырского скита в лесу – в глухомани, без дороги, куда и на лошади, по лесным тропинкам, еле-еле добрались, – оставило неизгладимое впечатление. Одни птичьи голоса. А в скиту всё таинственно, всё священно, ни шагу без молитвы и благословения, только и слышишь «матушка, благослови, хлеб в печь посадить» – «бог благословит» и т. д. Иконы высоко на деревьях, тут же столы для питания длиннющие, тут же и молятся, всё на воздухе, а он изумителен!

Самого здания монастыря, его келей мы не видели, туда нельзя, Священно! Они где-то в лесу…

Мы всё время были около повозки – телеги и лошади. Тут же и спали. Лето, тепло.

Всё это оставило следы таинственности и божественности, неприкосновенности, где спасались от греховности старообрядцы – кержаки. Самый праведный и чистый народ…»

Сопоставляя написанное с другими имеющимися сведениями, можно предположить, что ездили они в Благовещенский скит, и что именно тут (об этом есть и в преданиях) спасался от поимки небезызвестный Сенька Сокол – герой книги Евгения Фёдорова.

2

В народе это погребение называлось «поморским».