Читать книгу Николай Михайлович Пржевальский. Путешествие длиною в жизнь - Николай Пржевальский - Страница 28

Путешествие по Амурскому краю (28 марта 1867 г. – 29 октября 1869 г.)

Николай Ягунов – товарищ Николая Пржевальского

ОглавлениеИз Варшавы в Сибирь Николай Михайлович выехал с препаратором, «вольно практикующим, ополячившимся немцем Робертом Кохером». Но тот, доехав до Иркутска, отказался ехать дальше. Пржевальский остался один.

Пржевальский, как позднее вспоминал Ягунов, «сделал клич», и хотя выбор был большой, но решать нужно было «по одному наружному виду. А чтобы подыскать спутника действительно годного, надо время и отчасти случай»[197]. Времени не было. Но фортуна улыбнулась Николаю Михайловичу.

Случайно ли, как писал Н. Ф. Дубровин, зашел к Пржевальскому Ягунов, «мальчик лет 16, очень бедный, сын женщины, сосланной на поселение, и недавно поступивший в топографы» (Дубровин, 1890, с. 54), или явился «на клич», не имело значения. Главное, что Николай Ягунов «с первой же встречи так понравился Николаю Михайловичу, что он предложил ему ехать на Уссури, тот согласился, и Пржевальский стал учить его снимать и препарировать шкурки животных» (Дубровин, 1890, с. 54).

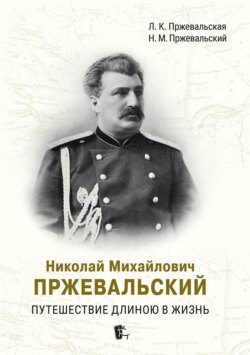

Титульный лист книги Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае»

Успешно проведенное Уссурийское путешествие подтвердило правильность выбора. «К большому счастью я должен отнести то обстоятельство, что имел у себя деятельного и усердного помощника в лице воспитанника иркутской гимназии Николая Ягунова, который был неизменным спутником моих странствий. С этим энергичным юношей делил я свои труды и радости, так что считаю святым долгом высказать ему, как ничтожную дань, мою искреннюю признательность» (Пржевальский, 1870а, с. 2). Судя по строчкам из книги Н. М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае»: «Между тем мой товарищ наткнулся на стадо аксисов [пятнистых оленей] и одним выстрелом убил двух», Николай Ягунов отлично стрелял.

Ягунов позже напоминал в письме Пржевальскому, как поздравлял его с именинами (день св. Николая вешнего, 9 мая ст. ст.) на озере Ханка: «Поднес тебе спрятанную мною коробочку монпансье, и мы оба усладились».

Николай Яковлевич Ягунов очень хотел стать хорошим помощником Пржевальскому, для чего бывшему гимназисту следовало много учиться. После окончания Уссурийской экспедиции Николай Михайлович отправил юношу в Варшавское юнкерское училище, снабдив рекомендательными письмами к своим друзьям В. П. Акимову, И. Л. Фатееву и М. В. Лауницу. Пржевальский дал Николаю прекрасную характеристику: «Могу рекомендовать его как прекрасного, доброго, честного и усердного молодого человека, который со временем будет, вероятно, одним из лучших ваших учеников» (Дубровин, 1890, с. 95). Эту же мысль (о лучшем ученике) он внушил Николаю Ягунову, который позднее писал, что «да, Н. М., Ваши слова сбываются, и я буду, можно сказать, в училище не из последних, как Вы мне сказали при нашей разлуке в Динабурге. Науки идут также хорошо». Ягунов действительно прекрасно учился, получая 11 и 12 баллов по всем дисциплинам, кроме военного устава. Напомним, что и Пржевальскому не очень давались военные науки.

Фатеев, опекавший Николая Ягунова, так отзывался о воспитаннике юнкерского училища:

«Ягунов в 1-й пятке. Надо отдать ему честь – лбом прошибал стену. Впрочем, о своих экзаменах он, конечно, написал Вам» (27 апреля 1870 г.)[198].

«Экзамен я кончил довольно хорошо, – писал Ягунов 26 апреля 1871 г., – по крайней мере, могу сказать положа руку на сердце, что кончить лучше для меня было не по силам. Раз, потому что я совершенно отвык от школьной скамейки, а во-вторых, потому, что я не был так хорошо подготовлен, чтобы мне давалось все так же легко, как география, так что историю, устав, закон Божий мне пришлось учить почти все вновь и добиваться баллов усиленными трудами».

Обращает на себя внимание тот факт, что за сочинения он всегда имел высокую оценку, но грамотность была не на должной высоте; в итоге получил только 10 баллов.

«Ягунов уже 3-й день потеет над главой… Тургенева – Степной король Лир. Пять листов накритиковал, но не дает мне читать, говорит через неделю прочту еще раз, обдумаю, поправлю, тогда уже покажет мне. Не прислать ли копию?» (1 января 1871 г.)[199].

Судя по письмам, у Николая Ягунова был писательский талант, как и у Николая Пржевальского, так что в дальнейшем он мог бы ярко и красочно описать путешествие.

Ягунов, как и Пржевальский, усиленно занимался самообразованием: читал специальную литературу, много времени проводил в зоологическом музее, возглавляемом известным ученым Тачановским, выучил польский язык.

«Я стал заниматься польским языком и теперь могу читать орнитологию Тизенгауза, которую я взял у Тачановского. И вообще много есть мелочей, которыми я теперь занимаюсь и которые в отдельности мало имеют значения, но в совокупности могут дать порядочного помощника во время путешествия, это мне нужно» (18 марта 1873 г.). «Трудно описать, чем я теперь занимаюсь, специально только естественной историей и атлас Шуберта с некоторыми прибавками, в ‹нрзб.› с учебником Симашко. Я животных и птиц знаю всех, как по-русски, так и по-польски, и теперь, сделав новую книгу, хожу к Тачановскому и выписываю из зоологического кабинета новые роды и виды, которых у меня еще нет».

Письмо Н. Ягунова

Н. Ягунов. Подпись на обороте: «На память другу моему незабвенному в знак надежды и любви. Варшава. Июня 7-го 1870 г.»

На первый взгляд казалось, что Пржевальский поступил опрометчиво, отправив отличного друга и помощника на учебу. Ведь стрелять, ловить, препарировать и делать гербарии он его уже научил, а большего от товарища начальника экспедиции и не требовалось.

Теперь Николаю Михайловичу нужно было опять искать и обучать нового помощника, и неизвестно еще, как тот поведет себя в экстремальных условиях. В случае с учебой Ягунова, пожалуй, впервые отчетливо проявилось желание Пржевальского иметь своим помощником не только преданного друга, простого исполнителя его приказов, но и образованного, пытливого исследователя.

«Мало того, что я по возможности читаю и работаю над собой в умственном отношении, чтобы расширить свой кругозор для будущего путешествия, я даже приготовляю себя и в физическом отношении, занимаясь гимнастикой во всякую свободную минуту, чтобы не дать себе привыкнуть к бездеятельности».

Пржевальский писал письма Николаю, в которых, судя по ответам Ягунова, хвалил его за усердие и трудолюбие, за желание стать хорошим помощником в будущих экспедициях.

Постоянная самоподготовка несколько отдаляла Ягунова от полковых товарищей. В этом тоже просматривается сходство с Н. М. Роднит их и отрицательное отношение к кутежам и праздному времяпрепровождению.

«Жизнь в полку идет обыкновенной чередой; не слишком отдаляясь от товарищей и не слишком сближаясь с ними, я иду своей дорогой, заслужив их расположение и прозвище Сибирского Медведя» (12 декабря 1873 г.).

И. Л. Фатеев писал Пржевальскому, что «дела Ягунова в отличном положении: на днях из Харькова получена бумага о причислении его к потомственному дворянству, значит, с небольшим через год он будет офицером – Вы еще на Тарим не попадете!» (1 января 1871 г.)[200].

«Из Ягунова, по словам Фатеева, выработался хороший мужчина; толковый и занимающийся человек. Теперь он готовит одного юнца в старший класс училища за 300 рублей! Рисует весьма порядочно, так что я одну из его марин оправил в рамку под стеклом и повесил у себя в комнате. Работа настолько хороша, что знающие Ягунова просто не верят таким значительным успехам в короткий срок» (21 августа 1873 г.)[201].

На какие деньги жил Н. Ягунов до начала службы? На 200 руб., оставленные ему Пржевальским. «Но главная помощь это, бесспорно, оставленные тобою 200 р. Они помогли мне во все мое юнкерское время и в особенности в последний год и последние месяцы перед производством. Это видно даже по забору денег, в 1-й год я забрал 40 р., а во втором 160 р. да и 50 р. наградных (за отличное окончание училища). Это мне сделало то, что я совершенно не имею долгов, кроме 40 р. портному».

Но прошло время, и Ягунов написал Н. М.: «Есть у меня до тебя… просьба, одолжи заимообразно (после я рассчитаюсь) рублей 25. Учеников не имею, доходы прекратились, и хотя больших долгов вовсе нет, но мелкие должки грызут меня, и вот уже месяца три не могу свести расходы с приходами» (8 марта 1875 г.). Пржевальский, конечно, незамедлительно выполнил просьбу (16 марта 1875 г.).

Эпизодически Ягунов получал деньги за публикацию писем Пржевальского, присланных из первого Центрально-Азиатского путешествия.

«Из твоих писем я по согласию Иосафата Львовича [Фатеева] составил одно письмо и по разрешению Василия Петровича [Акимова] отнес его в редакцию Варшавского дневника. Там приняли меня очень радостно и просили, чтобы и на будущий раз не оставлял их своими известиями о столь отдаленном от нас Крае. За эту корреспонденцию я получил 6 рублей» (26 апреля 1871 г.).

На эти деньги Николай купил себе пирожных и вещи на лето.

Зиму и осень Ягунов занимался науками, лето и весну посвящал стрельбе и рисованию. Пржевальскому очень нравились рисунки Николая, сделанные им в Уссурийском путешествии. Побывав на выставке акварельных работ художника Каразина в Географическом обществе, Николай Михайлович заметил, что Ягунов может последовать этому примеру и «снискать себе славу и деньги, если только постарается сделаться художником».

«Относительно рисования я как нельзя лучше угадал твою мысль и уже около девяти месяцев беру уроки и теперь рисую довольно порядочно. Главное внимание я обратил на пейзаж, который я любил и прежде, а потом на типы, и последнее мне далось довольно удачно, так после бюстов я прямо стал рисовать с натуры и уже рисую портреты так, что если кто видел того человека, то, наверное, узнает. Из пейзажей самые удачные „Буря на море“ (моя фантазия) и „Мираж в Абиссинии“» (12 декабря 1873 г.).

Офицеры к 10-летнему юбилею юнкерского училища заказали портрет начальника училища Акимова «в натуральную величину, масляными красками».

«Лебединцев принял на себя заказ и теперь уже начал работу. Портрет, по-видимому, будет хорош. Лебединцев теперь живет у меня. Ягунов от времени до времени заходит посоветоваться с ним относительно своих рисунков. В первое время Ягунову было горько слышать суровый говор правды; он… было возмутился… но теперь покорился и замечания выслушивает, сознавая превосходство Лебединцева в искусстве», – сообщал Фатеев Пржевальскому 23 апреля 1874 г.[202]

«Сегодня я кончил первый заказ и, к счастью, довольно порядочно. Командир полка получил бумагу от музея Главного Интендантского Управления о присылке им фотографического или карандашного рисунка, изображающего пейзаж той местности, где расположена часть. Такие пейзажи им нужно для составления альбома Государю от всех частей войск. Бремзен предложил мне сделать этот пейзаж, я нарисовал, и вышло порядочно, так что это есть первое произведение, которое идет в свет на похвалу или порицание публики» (8 марта 1875 г.).

Что касается стрельбы из штуцера, то и здесь были большие успехи, хотя первого приза в 250 руб. Ягунов не выиграл, так как много горячился.

Николай Яковлевич Ягунов был прекрасно подготовлен к путешествию. Не случайно ученый и путешественник Н. А. Северцов, бывший проездом в Варшаве, приглашал его пойти с ним в Туркестан, а когда Ягунов отказался, то пошел на хитрость, сказав, что Пржевальский останется в Китае еще на год, поэтому Ягунов успеет сначала попутешествовать с Северцовым, а потом с Пржевальским. Как оказалось, это (еще год в Китае) было неправдой.

Итак, Н. Я. Ягунов «достиг офицерского звания, прапорщика, и – по его словам, – так сказать, стал человеком, а не недорослем, каким был прежде». Но «жизнь в Варшаве мне страшно надоела; не имея знакомых, кроме Иосафата Львовича и своих товарищей, не имея ничего общего с польским обществом, спрашивается, что должен был делать я, человек молодой, только что вышедший на свою дорогу, и еще в таком городе, как Варшава?» Опять вспоминаются слова Пржевальского о «вольной птице в клетке», о его нелюбви к Петербургу и вообще к городу.

Служба в лейб-гвардии Кексгольмском гренадерском императора австрийского полку (с 18 ноября 1872 г. по 2 июля 1875 г.) не прельщала Ягунова («смотры и стрельбы, да подготовительные маневры»). Подготовка к парадам и встречам то наследника государя, то самого государя, то шефа полка, австрийского императора, отвлекали от ученых занятий и рисования.

«Скажу тебе, что летние занятия окончательно оторвали меня от рисования. При хождении два раза в день на учение трудно делать что-либо, но я креплюсь и терплю, мечтая, что, быть может, это уже последний год во всей моей службе. Почем знать, что может случиться в будущем. Прощай, жду от тебя письмо с известием о дне твоего приезда. Остаюсь твой навсегда Н. Ягунов» (письмо от 7 апреля 1875 г.).

Детство и юность Ягунова и Пржевальского были во многом сходны. Оба выросли без отца, оба много времени проводили на природе, оба страстно любили путешествовать. «Но поймете же ли Вы, – писал Ягунов Пыльцову, – мое влечение, мою страсть к путешествиям, когда я привык к ним с самого детства. Еще, будучи маленьким, мои родные поехали в Сибирь, и хотя я тогда был мал, но все-таки очень хорошо понимал все. Когда я, таскаясь по лесам Сибири, живя в глуши в деревне и целые дни и ночи провожая под открытым небом, и наконец совершил трехлетнее [Уссурийское] путешествие, и до страсти втянувшись в эту жизнь, каково было мне остаться на три года здесь, в Варшаве, где даже нет и тени той обстановки, в которой я провел почти всю свою юность».

Очень эмоционально Николай Ягунов рассказывал о своем варшавском периоде – в то время как Пржевальский с Пыльцовым были в Монгольском путешествии. Теперь Николай волновался, возьмет ли его Пржевальский во второе Центрально-Азиатское (Лобнорское) путешествие. Он писал М. А. Пыльцову:

«Если бы Вы только могли понять, что все это мне стоило, сколько перемучился я за это время и сколько прошло бессонных ночей в мечтах о Вашем путешествии. Я, как ребенок, иногда сердился, был не в духе, все ломал, рвал и никак не мог уяснить себе. Я чувствовал, что мне чего-то недостает, чего-то нет.

Я брался читать книги, ничего не шло в голову, брал карандаш, ничего не рисовал, ходил гулять, и ничего не помогало. Я, наконец, бросался на кровать и, как человек в полном отчаянии, просил судьбу, чтобы скорее летело это время.

Три года текли, и я был как-то спокоен, но когда теперь настают те месяцы, в которые должна решиться моя судьба, когда это невыразимое блаженство приближается ко мне, я начинаю пугаться и не верить, чтобы это действительно исполнилось.

В настоящую минуту я как человек перед прекрасным миражом – он видит зыблющие волны воды и мысленно упивается их влагой, он устремляется к ним, не зная, это видение, вода ли это, или мираж, и когда он после действительно найдет воду, то все еще будет опасаться, чтобы та вода не была миражом.

Вообще трудно и очень трудно передать все чувства, которые теперь наполняют мою душу. Приезжайте скорее, и Вы тогда увидите сами, что это не сказки, а сущая правда. Все остальное я передам, когда увидимся»[203].

По словам Фатеева, «медаль, данная Пыльцову, сильно Ягунова подзадоривает. И ему во что бы то ни стало полезностью своих трудов в экспедиции хочется его превзойти. Сегодня он даже порывался срисовать с натуры нанятого им мальчика-итальянца, но в конце, кажется, приходит к заключению, что надо еще научиться» (24 ноября 1874 г.)[204].

Хочется процитировать строки из письма Ягунова Пржевальскому:

«Мысль о втором путешествии у меня не выходит из головы ни на одну минуту. Я мечтаю о нем и день, и ночь, как какой-нибудь араб о рае павшим воинам, из… Корана. Все мои рассуждения стремятся к тому, чтобы быть тебе по возможности лучшим помощником. Я не могу помогать тебе в ученых исследованиях какой-либо отдельной отрасли знания, но мое стремление быть помощником во всех практических занятиях»[205].

8 июня 1875 г., купаясь в Висле, Николай Ягунов утонул. На следующий день со станции Беляево на станцию Соколинскую «в Варшавское юнкерское училище для подполковника Пржевальского» пришла телеграмма от Акимова: «Душевно скорблю о гибели талантливого юноши Ягунова и потере беззаветно преданного Вам друга и надежного товарища в экспедиции. Полковник Акимов».

«Потеря его для меня слишком тяжела и неминуемо отразится на самой экспедиции», – говорил Николай Михайлович. Был ли в это время он в Варшаве и хоронил ли Николая, неизвестно, но из писем матери Ягунова к Пржевальскому[206] мы узнаем, что он дал 50 рублей на похороны. «Да, не один раз вспоминаю я про потерю Ягунова. Если ему будут ставить памятник, то не откажите внести от меня 25 рублей. Быть может, на эту сумму можно прямо купить дуб и посадить на могиле»[207].

«Постановка дерева или памятника… отложена до весны, – писал Фатеев Пржевальскому, – вещи Николая проданы почти за 300 р.; по уплате долгов матери будут высланы около 100 р., но не сейчас, так как офицерство раскупило вещи в счет будущих благ» (23 ноября 1875 г.)[208].

Но памятника на могиле Николая Яковлевича Ягунова не было и летом 1877 г.: сменился командир полка, «а с новым командиром и толковать по этому вопросу нечего». Не было памятника и в 1878 г., так как «замотавшийся полк вместе с командиром не только не поставили памятника, но в чем-то надули даже старуху Ягунову. Поэтому памятник надо поставить самим»[209], то есть на деньги Фатеева, 15 руб., и Пржевальского, 25 руб. (29 июня 1878 г.). Но этих денег, по мнению Фатеева, было явно мало.

На каком кладбище в Варшаве был похоронен харьковский дворянин, прапорщик Кексгольмского гренадерского императора Австрийского полка Н. Я. Ягунов[210], и был ли на его могиле памятник, неизвестно, но скорее всего, местом упокоения стало Вольское кладбище, единственное православное кладбище в Варшаве.

После смерти Николая большое участие в судьбе его матери, Марии Ягуновой, приняли Фатеев и Пржевальский, о чем мы узнали из ее писем.

Несколько слов о Марии Ягуновой. Почему Мария была сослана в Сибирь, выяснить не удалось. Можно только предположить, что это было связано с польскими событиями 1860-х годов. Вместе с ней были малолетние сыновья, Владимир и Николай. По словам Николая, они таскались по лесам Сибири, жили в глуши в деревне и наконец оказались в Иркутске. Николай, как писал Пржевальский, окончил иркутскую гимназию и пошел в Уссурийское путешествие, затем он учился в Варшаве в юнкерском училище. Пржевальский, отправившийся в свое Монгольское путешествие, дважды побывал в Иркутске, где встречался с Марией Ягуновой, о чем сообщал Николаю.

К этому времени у Марии уже был «билет для проживания во всей Европейской России, кроме столиц. Посему сыном Владимиром было подано прошение на Высочайшее Имя». Владимир жил в Москве, тяжело болел[211] и скончался, так и не дождавшись разрешения на проживание матери в Москве и Петербурге.

Этого разрешения для Марии Ягуновой сумел добиться Н. М. Пржевальский.

«Многоуважаемый Николай Михайлович. Не найду слов благодарить Вас! Чтобы я ни сказала, все менее того, что Вы для меня сделали. Ваше доброе дело Бог видит, какую оно мне принесло пользу. Пожелаю Вам всего хорошего и весело встретить новый год и получить новой силы для трудного путешествия. Остаюсь Вам всегда преданной душой Мария Ягунова»[212]. Как писала Мария Ягунова, «после моих сынов Бог меня верно препоручил вам двум, с Иосифом Львовичем, покровительствам и попечительствам». Она навещала Фатеева в Петербурге[213], просила Фатеева и Пржевальского похлопотать «куда-нибудь меня определить, чтобы я не дожила до протягивания руки. Пока глаза видят, я еще могу трудиться, но скоро, скоро уже не могу, и (никого) нет, Вы одни сочувствуете» (29 ноября 1881 г.)[214].

Но вернемся на несколько лет назад, когда Пржевальский с Ягуновым «обыкновенно шли берегом, собирали растения и стреляли попадавшихся птиц. То и другое сильно замедляло движение вперед и невообразимо несносно было для гребцов-казаков, которые на подобного рода занятия смотрели как на глупость и ребячество». Одни «относились презрительно к собранным путешественниками травам и птицам», другие спрашивали, «какие мы климаты составляем».

В станице Буссе путешественники жили в квартире, где в 1860 г. останавливался ботаник К. И. Максимович. Когда Пржевальский спросил про него, хозяйка ответила: «„Жил-то он у нас, да Бог его знает, был какой-то травник“. Хозяин добавил: „Травы собирал и сушил, зверьков и птичек разных набивал, даже ловил мышей, козявок, червяков, – одно слово, гнус всякий“. Так ответил он мне с видимым презрением к подобного рода занятиям. Оставим всю эту пошлость и глупость, от которых нет спасения даже в далеких дебрях Сибири, и перейдем к прерванному рассказу» (Пржевальский, 1870а, с. 47).

Книгу Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае», особенно издание 1870 г., ветхое, пожелтевшее, с плохо обрезанными листами, сохранившее «дыхание автора», хочется читать, перечитывать и цитировать. Но остановимся лишь на двух эпизодах, выбранных нами исключительно по личным причинам. Это перевал через Сихотэ-Алинь и посещение корейского города Кыген-Пу.

197

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 289. Письма Ягунова.

198

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 264. Л. 3.

199

Там же. Л. 12.

200

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 264. Л. 7.

201

Там же Л. 43.

202

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 264. Л. 46.

203

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 289. Письмо Н. Я. Ягунова М. А. Пыльцову. Без даты.

204

Там же. Д. 264. Л. 63.

205

Там же. Д. 289. Письмо Н. Я. Ягунова Н. М. Пржевальскому от 18 марта 1873 г.

206

«Тогда, как я была в Варшаве, то офицеры мне сказали, что его хоронили товарищи на свой счет, да я слышала, что Вы тоже дали на похороны 50 рублей, но куда это так много для бедного человека. Остаюсь всегда с уважением преданная Вам М. Ягунова» (НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 290).

207

Письмо Н. М. Пржевальского И. Л. Фатееву от 18 мая 1876 г. // Дубровин, 1890, с. 199–120.

208

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 264. Л. 62.

209

Там же.

210

Н. Я. Ягунов. Прапорщик с 18 ноября 1872 г. из порт-юнкеров сего полка. Утонул 6 июня 1875 г. Исключен умершим 2 июля 1875 г. (Мередих, 1876, с. 116). Н. Ф. Дубровин писал, что Н. Я. Ягунов был поручиком, но ссылок на документ не привел.

211

«Не знаю, что и думать, мой дорогой Коля, 2 месяца к тебе я посылала письмо, а ты мне не отвечаешь. Я уверена, что ты много имеешь занятий, но все же можно и мать, и болящего брата утешить. Вот уже 5 месяцев как он не встает с постели. Месяц я уже оставила службу и живу с ним в номере, ожидаю, когда будет конец, и верно дурной. Он уже едва выговаривает слова, и я едва его перевожу; и то он постоянно тебя поминает и даже видит тебя, говорит во сне с тобой; напиши нам, хоть одну строчку, что с тобой, и как ты живешь, здоров ли ты был это время и что твое путешествие? Когда поедешь, не можешь ли ты заехать в Москву из Смоленска, всего 3 р.». 23 марта 1874 (?) 6 часов вечера. Москва (НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 290. Л. 3).

212

НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 290. Л. 7, 8.

213

«Недавно в Петербург перебралась на жительство М. П. Ягунова, хлопочет устроиться в каком-нибудь приюте для престарелых, но это очень трудно устроить по причине множества кандидаток, за которыми хлопочут люди с ‹нрзб.› Живет иглой и случайной работой. Нас она навещает и сегодня пробыла весь день. Очень просит Вам кланяться» (НА РГО. Ф. 13. Оп. 2. Д. 264. Л. 137).

214

Там же. Д. 264. Л. 12.