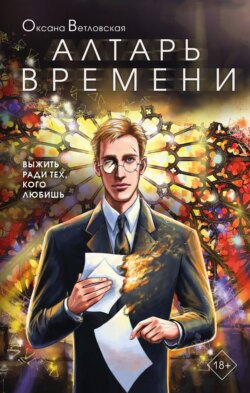

Читать книгу Алтарь времени - Оксана Ветловская - Страница 4

Часть I. На привязи

Дана. Кое-что о старых и новых фотографиях

ОглавлениеВальденбург, Швейцария

осень 1944 года

«Выгонят. Точно выгонят. Может, даже полицию позовут».

Пока Берна тащила её по длинному коридору, как воспитательница – провинившуюся школьницу, Дана отчаянно выкручивала узкое запястье из сильных толстых пальцев горничной, будто и впрямь в чём-то провинилась.

«Надо было вправду стянуть, и дело с концом. Вот тогда точно никто ничего бы не заметил. А теперь…»

– Не вертись, ишь, задёргалась. Стой здесь, – Берна втолкнула её в кабинет на первом этаже – комнату, в которую обычно редко кто наведывался. – Попытаешься улизнуть – хуже будет. Хозяин хочет с тобой поговорить.

Угроза вызвать полицию и то прозвучала бы для Даны не столь устрашающе. Поначалу она всех здесь боялась, в том числе большую, громогласную Берну, которая с первого дня принялась командовать и однажды хлестнула Дану сложенной простынёй по лицу за то, что она перепутала наволочки, – тогда Дана, неожиданно для самой себя, замахнулась в ответ, попала наволочкой Берне по глазам, и та как-то сразу оставила её в покое, даже не побежала жаловаться, как можно было бы ожидать. С того момента Дана впервые в этом доме почувствовала себя так, словно выпрямилась во весь свой невеликий рост, почти перестала робеть – перед всеми, кроме хозяина, которого, по счастью, видела нечасто. Берна же затаила зло и теперь рада была отыграться. «Она что-то искала в ваших вещах, сударыня. Думаю, золотые украшения. Думаю, она воровка, сударыня». Хозяйка лишь молча смерила Дану ледяным взглядом – и, скорее всего, так же молча выставила бы за порог. Но прежде решила известить мужа.

Хозяин мог целыми днями не показываться из своей спальни, обширное пространство которой было намертво задушено нагромождениями мебели и слоями непроницаемых портьер, а когда всё же появлялся – с длинным, мучнистой белизны, костлявым лицом, всегда укутанный в чёрное, давно сидящий по пояс в могиле, – то производил впечатление отдалённого предка семейства, выкатившего из фамильного склепа на экскурсию и вообще слабо отдававшего себе отчёт в том, какой, собственно, век на дворе. Эта величественная развалина, с холодными огнями в глубоких глазницах и изуродованными артритом огромными руками, порой на фоне солнечного окна столовой вдруг являла стремительно очерченный, совершенный, ещё отнюдь не старческий профиль, – вызывая тем самым странное щемящее чувство, сходное с тем, когда посреди заросших руин старинного замка вдруг находишь осколок карниза с тончайшим орнаментом, бог знает почему пощажённый временем. Голос хозяина Дане слышать не доводилось, она вообще подозревала, что болезнь отняла у этой мумии дар речи. Во время редких встреч Дана опускала взгляд и старалась поскорее ускользнуть куда-нибудь.

О чём с ней будет говорить этот полумертвец? Тут воображение натыкалось на колючую проволоку. Пока Дана раздумывала, не попытаться ли сбежать – всё равно ведь с позором вышвырнут, – мимо дверного проёма бесшумными скачками пронеслось долговязое дитя в белом, с кружевными воланами, платье на несуразном, худом, почти мальчишеском теле. Внучка хозяина. Девочка прискакала обратно, присела в шутовском реверансе и с преогромным удовольствием скорчила Дане рожицу, до самого подбородка высунув ярко-розовый язык и сведя к переносице глаза. Вылитый призрак чужого прошлого, на очередной попытке заглянуть в которое Дану сегодня и поймали.

– Вот останешься косой, – хмуро сказала Дана, сунув руки в карманы накрахмаленного передника.

– Вас теперь выгонят, – сообщило дитя.

– Ну и прекрасно!

Дитя звали Эмма-Амалия, сокращённо – Эммочка. Она была первым из обитателей дома, кого увидела Дана, когда пришла сюда месяц тому назад: на стриженой лужайке нарядно одетая девочка подбрасывала в умытое утренним дождём небо большой мяч в синих звёздах и громко считала, и хлопала в ладоши – идиллическая картина. Восковой ангел с ясными голубыми глазами, трогательно-нескладный, большеротый, длинноногий и длиннорукий, с бледными волосами, в которые вплетали иссиня-белые шёлковые ленты – Дана знала, что эти богатые, густые волосы позже наберут спелый золотой блеск. Она сразу поняла, куда попала, когда увидела девочку, – хотя, в общем, и раньше догадывалась. Обрадовавшись и одновременно испугавшись, думала просто немного посмотреть через ограду палисадника на чужую ладную жизнь и тихонько уйти, – но дитя (наружность томного ангелка, как водится, оказалась обёрткой для далеко не ангельской сущности) уже отбросило мяч в клумбу с георгинами и серьёзно уставилось на Дану:

– Что вам угодно?

Не будь этого вопроса, Дана точно не решилась бы. Розенштрассе, семь. Здесь помогают бывшим узникам концлагерей – так ей было сказано…

– Что вам угодно? – сердито повторила девочка. – Зачем вы смотрите? Уходите отсюда.

Теперь Дана не могла уйти: получилось бы, что её прогнал ребёнок, – а разве она не обладала правом попытать счастья по этому адресу, который ей передал, как заветный ключ, единственный человек, которому она безоглядно верила? Разумеется, она ни на что особо не надеялась. Она лишь подумала, что, возможно, здесь ей подскажут, куда обратиться, чтобы получить какую-нибудь работу без долгого обивания порогов. Последнее ей было мучительно трудно: она боялась людей. Боялась по-прежнему. Когда её высадили из машины в приграничном городе, всё вокруг показалось ей возмутительно ненастоящим, так и хотелось скорее разоблачить бездарное представление, чудилось, что прохожие смотрят на неё с плохо скрываемой насмешкой и каждый второй готов схватить за локоть и потащить в полицейский участок.

Месяц Дана скиталась по гостиницам. Нескончаемый месяц, когда она просыпалась от каждого шороха, вскакивала до рассвета и машинально бросалась заправлять постель – и только потом вспоминала, что находится не в эсэсовской экспериментальной школе и тем более не в концлагере, и тогда падала обратно на кровать, чтобы в спёртом псевдоуюте гостиничного номера проспать до полудня. Месяц тяжёлых, тревожных ночей и прозрачных, в тени дышавших прохладой августовских дней, когда она опасливо постигала свою – всё-таки всамделишную – свободу: вот, можно пойти направо, а можно – налево, можно сесть на скамейку у вокзала и просидеть хоть полдня, и никто не прогонит, можно дождаться поезда и уехать в другой город. Дана догадывалась, что не живёт – существует, плывёт неведомо куда крохотным обломком, выброшенным из эпицентра колоссального бедствия. Она путалась в словах, когда в магазинах к ней обращались энергичные приказчики, цепенела под внимательным взглядом портье, а каким подвигом было купить билет на поезд… Три года концлагеря, а прежде – десять лет в чужой семье, на птичьих правах, в роли служанки. Последние полгода Дана провела в эсэсовском тюремно-учебном заведении, где курсантов натаскивали по странным наукам. И всё это не имело ни малейшего отношения к мирной повседневности городов и деревень, плывших обратно ходу поезда, и даже оскверняло ту нормальную жизнь, о которой Дана всегда мечтала – и о которой в свои почти двадцать два года имела очень смутное представление.

Дана отлично знала, как надо бежать, когда сзади стреляют, – петляя, по-заячьи, то припадая, то вновь припуская изо всех сил; до сих пор при ходьбе неотрывно смотрела в землю, словно бы в нескончаемых лагерных поисках чего-нибудь съестного или того, что можно украсть и обменять на еду; знала, как прикидываться мёртвой; знала, как с помощью дорожной грязи неузнаваемо изуродовать себе лицо, чтобы не забрали в лагерный бордель для привилегированных заключённых вроде капо; знала, как вести себя на селекциях, чтобы приняли за здоровую, даже если больна; знала, как спрятаться в большой могиле среди тел, чтобы не обнаружили и чтобы не погребли под трупами… С недавних пор знала, как извести проклятьем, как делать энвольтацию, как настроить себя на психометрию, как искать пропавшие вещи с помощью сидерического маятника. Её знания предназначались для мира с иными законами – и теперь отчего-то заставляли чувствовать себя виноватой, хотя она даже не понимала толком, за что и перед кем. Перед всеми вокруг: например, перед улыбчивым парнем из цветочной лавки, который подарил ей тюльпан – «У вас такой грустный вид, фройляйн», – не подозревая, скажем, о том, как сильно она желала скорейшей смерти своей похожей на скелет соседке по нарам, чтобы забрать её замызганную, но тёплую кофту. И вот Дана в очередной раз бессмысленно смотрела на карту, не представляя, куда отправиться дальше – в Винтертур, в Цюрих? Да не всё ли равно. Отсутствующий её взгляд летел сквозь пейзажи, разворачивавшиеся за окном поезда как бесконечный зелёно-голубой сон, что охраняли лесистые горы. Иногда задрёмывала по лагерной привычке спать урывками, как только выпадает несколько минут относительной безопасности, – и её сны были светлыми лишь в том случае, если там появлялся человек, подаривший ей свободу. Тогда она вцеплялась в его жёсткие суконные рукава, рассказывала ему, что совсем не знает, что с этой свободой делать, и просыпалась в слезах.

О работе она задумалась, когда заметила, что выданная ей пачка швейцарских франков неумолимо тает. Воровать себе не позволяла, хотя часто тянуло, особенно если случалось забрести на рынок – с выложенными прямо под ноги покупателям фруктами в плетёных корзинах – или в кондитерскую, где пирожные на подносах лежали так пригласительно-близко.

В начале сентября, аккурат в день своего двадцатидвухлетия, Дана наконец решилась приехать в Вальденбург. Не из-за смутной надежды на помощь, а из-за вырвавшихся когда-то вслед за сокровенным адресом слов: «Это место, куда я всегда возвращаюсь». Слов её тюремщика, или учителя, или просто человека, спасшего ей жизнь.

Память милостиво сгладила тот момент, когда перед ней открылась дверь особняка. «Я… я насчёт работы…» – кажется, пролепетала Дана, не сразу осознав, что перед ней всего лишь служанка. Потом вышла высокая, очень прямая женщина с инистыми прядями в высоко забранных пепельных волосах, и спустя неопределённое время Дана обнаружила, что стоит уже в прихожей и довольно бойко отвечает на вопросы строгой дамы. «Кем вы работали прежде?..» – хозяйка выгнула левую бровь, будто не считая уместным называть то, что оставило шесть вытатуированных цифр у запястья Даны. «Горничной, – ответила Дана и почти не соврала. – Но у меня совсем нет рекомендаций». – «Что ж, в вашей ситуации это естественно…» Хозяйка немного помолчала, а Дана тем временем глядела на её руки: правая держит локоть левой, левая подпирает подбородок. Знакомый жест раздумчивости, и ещё вздёрнутая длинная бровь, и оценивающий взгляд с лёгким прищуром заставляли Дану прямо-таки стекленеть, она опустила глаза, чтобы не таращиться. «Будете работать в этом доме. Бернхарда уезжает только через месяц, у неё будет предостаточно времени, чтобы передать вам все дела. А я пока на вас посмотрю. Надеюсь, вы подтвердите то впечатление порядочной девушки, которое производите. Ради вашего же будущего, лучше вам меня не разочаровывать». Дана представила себе ледяной гнев этой женщины и совсем оробела, но отступать было поздно, к тому же её одолевало сумасшедшее любопытство: подсмотреть будни семейства Штернбергов… Семья, из которой вышел такой человек, как её учитель (надзиратель, спаситель?), должна быть совершенно особенной.

Однако «подсмотреть» не очень-то получалось. Непроницаемая аристократическая сдержанность хозяев, будто бархатная портьера, скрывала их внутрисемейную жизнь даже от служанок, хотя порой до Даны и доносились отголоски – беспокойные, невесёлые. Звеняще-металлический оттенок тихого и неразборчивого разговора хозяйки с дочерью, очень красивой, хотя какой-то засушенной, молодой женщиной, ярой католичкой; очередной визит врача, торопливо скрывавшегося в сумрачных недрах дальних комнат, откуда иногда выкатывал свои мощи хозяин. Девятилетняя Эммочка была, пожалуй, самым явным свидетельством чего-то, что Дана не могла назвать, но ясно ощущала. Эммочку едва ли не через день наказывали за шалости – запирали на чердаке или в кладовой, – а в шалостях, нередко довольно жестоких, она перещеголяла бы любого мальчишку. Вертлявая, вездесущая – в декоративных, с шёлковыми завязками, кармашках платья Эммочка таскала жужелиц и дождевых червей, которых находила в саду под камнями (притом её нимало не смущало, что жужелицы кусались и отвратительно пахли), а потом сажала на колени гувернантке, стоило той отвернуться, или исподтишка спускала за шиворот кому-нибудь из соседских детей, которых изредка приводили в гости. При Дане Эммочка ни разу не плакала, зато часто смеялась – резко, как-то избыточно громко. Наверное, этого ребёнка очень непросто было любить. Наверное, всех в этой семье было непросто любить.

…В кармане передника Дана обнаружила обрывок бумаги – ещё утром ничего подобного там не было. Достала, посмотрела: на клочке, выдранном, похоже, из альбома для рисования, детской рукой был выведен знак: длинная вертикальная линия, перечёркнутая крест-накрест.

Дана показала находку невинно улыбавшейся Эммочке:

– Ты рисовала? Знаешь хоть, что это означает?

Девчонка цыкнула дыркой от выпавшего зуба:

– Знаю.

– Вот как. А это, случайно, не твой ли дядя, – Дана невольно понизила голос, – не он ли тебе рассказал?

– Да, дядя. – Эммочка почему-то сразу надулась. – Ну и что? Сейчас скажете, как моя мама: «Нашёл, что ребёнку рассказывать».

Дана запнулась на полуслове – именно это она и хотела произнести.

– А он мне всё рассказывает, – продолжала Эммочка. – Потому что я уже не ребёнок!

– Может, он тебя и мысли научил читать?

– Такое только он умеет. А откуда вы про него знаете?

Прежде Дана не осмеливалась намекать, что знает главную тайну этого семейства. Здесь не держали фотографий – ни на стенах, ни на комодах, ни на каминных полках не было ни детских фотокарточек, ни общих снимков, – зато в разных комнатах висело несколько потемневших, точно подкопчённых временем, картин, сохранившихся с тех времён, когда облик человека могла запечатлеть лишь кисть портретиста: старик с массивной цепью поверх расшитого камзола; господин в тяжёлом с виду седом парике и в дремучем сюртуке о множестве пуговиц; двое щёголей без париков, с живописными вихрами цвета старого золота, во фраках с широкими отворотами и в шейных платках, намотанных так, будто щёголи были больны ангиной; отрешённые дамы – одна молодая, с тонкими голыми плечами поверх нежного кружева, и другая, что называется, без возраста, до подбородка затянутая в чёрное платье. Все они – Штернберги из разных эпох, бесстрастно наблюдавшие за своими потомками, – в чертах лиц имели настолько много общего, что портреты их, развешанные вдоль коридора друг напротив друга, напоминали бы зеркальную галерею. Глубокий, неотрывный взгляд прошлого – вот что такое знатная родословная, думалось Дане. Взыскательный взгляд, обязывающий к чему-то. Возможно, он служил одной из причин, по которым хозяева спрятали подальше семейные фотографии и, чем могли, помогали беглецам из рейха – за время, пока Дана здесь работала, к ним обращались трижды, если не считать её самой, – хотя замкнутый характер Штернбергов явно не располагал к решению чужих проблем. Охочая до сплетен Берна, заметив татуировку на руке Даны, проговорилась сразу: «Ты думаешь, хозяева за здорово живёшь тебя на службу взяли? Как бы не так. Обычно они таким, как ты, вообще даром денег дают. Грехи замаливают. Не свои – сына своего. У них сын в рейхе живёт, нацист. Очень важная шишка. Хозяевам людей стыдно, ведь на его нацистские деньги живут. Они хоть и молчат, да все в округе знают. Ну, зря стыдятся, скажу я тебе, всем на самом деле плевать… Только ты это, не говори никому». Дана промолчала и хранила молчание целый месяц, потому что скоро поняла: её взяли в дом не столько даже из милости, как считала Берна, сколько из расчёта – идеальной горничной для хозяев была одинокая и неприкаянная молчунья вроде неё. Дана боялась, её сразу выгонят со службы, если она проболтается о том, что знает человека, которого словно бы абортировали из этой семьи. Но теперь было всё равно.

– Откуда вы знаете? – требовательно повторила Эммочка.

«А девчонка, похоже, любит дядюшку, – решила Дана. – И ей за это влетает».

– Знаю и знаю. Какая разница откуда. Это ведь плохой знак, зачем ты мне его подсунула? Вряд ли твоему дяде понравилось бы то, что ты сделала.

Эммочка смерила её характерным препарирующим взглядом, который тут, видать, передавался по наследству вместе с долговязостью и белёсостью.

– Вы мне не нравитесь. Вы всегда на всех так смотрите! Как… как в зоопарке! Почему вы так смотрите? Я хочу, чтобы вас выгнали. – На бледных щеках девчонки нарисовался треугольный румянец, какой Дане не раз доводилось видеть прежде – но у молодого мужчины. «Надо же, и сердятся они одинаково», – с отвлечённым удивлением подумала она.

– И за этим ты подсунула мне руну?

– Это руна несчастья. Чтобы вас уволили. А сначала чтобы вы на лестнице навернулись! Откуда вы знаете моего дядю? Отвечайте!

– Что ещё за «навернулись»? – загудел со стороны лестницы бас гувернантки. – Эмма, ради бога, кто тебя научил таким словам?

– Вас выгонят, и никто больше на работу вас не возьмёт, и так вам и надо! – выдав это пророчество, весьма смахивавшее на правду, Эммочка понеслась по своим делам, проигнорировав дежурный гувернантский вздох: «Это же страх господень, а не ребёнок».

Оставшись одна, Дана неприязненно уставилась на своё отражение в стёклах книжного шкафа. Всегда и везде лишняя. Пугливая, как бездомная собака. Никому не доверять, всех бояться – этому она научилась с детства, а концлагерь закрепил усвоенную ранее нехитрую науку на уровне инстинкта. Но разве такой она родилась? Она смутно помнила родителей – вечно чем-то озабоченных и куда-то спешивших, пахнувших одеколоном и духами, всегда смотревших поверх неё, друг на друга; помнила, что у неё когда-то, на заре жизни, была детская – большая и светлая, ничуть не хуже, чем у этой Эммочки. Строгое платье, крахмальный форменный передник – у Даны было неясное чувство, будто и в такой одежде она не выглядит горничной, кажется скорее приехавшей на маскарад гостьей, наряженной горничной. И Берна тоже это чувствовала – наверное, потому ещё так злилась. У Даны была матово-белая, когда-то, в дни заключения, тусклая, а теперь словно бы таившая легчайшее свечение кожа и тонкие черты лица с неким неопределённым, восточным, быть может, акцентом: выступающие скулы, кошачий разрез глаз – удивительных глаз, сумрачно-зелёных, вытянутых к вискам, по-детски больших, но всегда чуть пришторенных крупными верхними веками, к тому же с райками, посаженными выше обыкновенного, из-за чего её по обыкновению хмурый взгляд напоминал взгляд гипнотизёра. С детской узостью торса и незаметной грудью непостижимым образом вполне гармонировали очень женственные очертания хорошо развитых бёдер. Ко всему этому небольшой рост, худоба от многолетнего недоедания, часто нахмуренные брови – тёмно-русые, намекающие на настоящий цвет непослушных вьющихся волос, выбеленных перекисью перед отъездом из рейха. Дана знала, что производит впечатление существа слабого, беззащитного, но притом непростого, себе на уме, и что многих такое сочетание раздражает. Простушку хотя бы можно пожалеть. Дана жалости не вызывала.

Она понимала, что снисхождения к ней не будет.

В коридоре едва слышно заскрипел паркет, но не под шагами. Это был жуткий, плавно перебирающий доску за доской скрип под колёсами инвалидной коляски.

Дана уставилась в пол. Не смотреть. Не слушать. Мало ли что хозяин скажет – не бить же будет, в самом деле. Наверное, будет допытываться, что она украла. Но у неё ничего нет. Когда он это поймёт, просто рассчитает её, и всё.

«А ведь тут, кстати, его кабинет». Впервые за весь месяц Дане пришла в голову такая мысль, хотя она регулярно вытирала пыль в этой комнате, где все вещи всегда оставались на своих местах, и подолгу заворожённо разглядывала два огромнейших старинных меча, висевших на стене над столом – тёмных, иззубренных, очень простых, украшенных лишь крестами на навершиях, с клинками невероятной длины, даже больше, чем её невеликий девичий рост. Мечи крестоносцев.

Тишина. Скрипнул пол возле самой двери; в этом доме не было порогов.

– Подойдите. Посмотрите сюда.

Так вот каков его голос. До дрожи знакомый баритон – когда-то, несомненно, звучный, а теперь приглушённый, словно бы записанный на пластинку, но сохранивший оттенок глубокой небесной синевы, которая всегда мерещилась Дане в этом – нет, не в этом, но очень похожем голосе.

Усилием воли Дана подняла голову и встретила тяжёлый взгляд барона фон Штернберга.

– Подойдите сюда, фройляйн. – На укрытых чёрно-багровым пледом неподвижных коленях барона лежал распахнутый альбом с фотографиями. Улика. Именно в таком виде Дана бросила альбом обратно в нижний ящик комода, когда её застукали. Она не знала, где лежат ключи от комода, – но умела открывать небольшие и несложные замки, уроки психокинеза в школе «Цет» всё-таки не прошли впустую. Пригодились и навыки поиска предметов с помощью маятника, так она нашла место, где альбом был похоронен.

– Я хочу знать, почему вас интересуют эти фотографии. – Узловатый палец ткнул в снимок, как раз в тот самый, который Дана сначала нацелилась своровать, выколупать из-под твёрдых картонных уголков, однако сдержалась, решила просто посмотреть – но именно потому и попалась.

– Если вы не ответите мне, то будете отвечать в полицейском участке.

– На снимках ваш сын, – глухо сказала Дана.

– Мой сын давно мёртв, – стальным тоном произнёс барон. – Что вам понадобилось в чужом семейном архиве?

– Вот эти фотографии. – Отпираться было бессмысленно. – Фотографии вашего сына.

– Отныне в любом приличном доме вас даже на порог не пустят, фройляйн. Вы этого хотели добиться? Вы добились. Это же до какой степени бесстыдства надо дойти! Я, знаете ли, не удивлюсь, если сейчас выяснится, что вас нарочно подослали. Кто, зачем?

Дану слегка знобило. Какой смысл врать?

– Меня никто не подсылал, сударь. Я… я просто… хотела взять себе карточку, где ваш сын. Он вывез меня из лагеря, потом из рейха. Дал ваш адрес, сказал, вы поможете. Он… дело в том, что он мой друг… больше, чем друг. Мне эти фотографии дороже, чем вам. И не говорите, что он мёртв, пожалуйста, не говорите так.

На длинном лице барона, напоминавшем алебастровую маску, не отразилось ровно никаких эмоций, лишь глаза чуть сощурились – прозрачные, иглисто сияющие в солнечном свете: радужки – будто куски синеватого льда.

– Рассказывайте подробно. Кто вы такая? Вас, кажется, зовут Фелицитас?

– Это не настоящее имя. Аль… то есть ваш сын… достал мне швейцарский паспорт.

– Почему вы оказались в концлагере? Вы шпионка?

– Нет, сударь.

– Коммунистка? Или еврейка?

– Нет.

– У вас довольно странный выговор, никак не могу определить… Вы фольксдойч?

– Нет.

– Да что же это такое, из вас каждое слово клещами надо вытягивать! Кто вы, в самом деле?

– Не знаю, сударь, – полушёпотом сказала Дана. – Наверное, никто.

– Никто! – раздражённо повторил барон. – Вот оно и видно, что никто! Зачем вы понадобились тому, кто когда-то назывался моим сыном? С какой целью он подослал вас сюда?

– Чтобы я была в безопасности. Так он сказал.

– Вы его любовница?

Дана не отвела взгляда и даже заставила себя изобразить некое подобие улыбки.

– Нет, сударь. Пока ещё нет.

И вот тут барон опустил глаза – правда, всего на долю мгновения.

– Он был знаком с вами до вашего заключения?

– Нет.

– Тогда почему он освободил вас из лагеря?

– Это долгая история.

– У меня много времени, рассказывайте.

Дана молчала. Очень долго молчала. В углу кабинета стучали часы. Ноги уже немели, будто на аппельплаце во время переклички.

– Когда ваш сын допрашивал меня, тогда, в первый раз, ещё в лагере… он хотя бы разрешил мне сесть.

– Вы в своём уме, фройляйн? – ровно осведомился барон. – Вы хоть осознаёте, что себе позволяете?

– Я расскажу всё, но только тогда, когда вы и впрямь захотите услышать.

Барон посмотрел на фотографию, нахмурился, захлопнул альбом и бросил его на письменный стол, прежде всегда пустовавший.

– Возвращайтесь-ка к своим обязанностям. Расскажете тогда, когда действительно захотите рассказать.

Альбом остался лежать на столе.

* * *

Будни потекли по-прежнему – но кое-что переменилось. Вокруг Даны словно образовалась невидимая преграда, которую никто не смел переступать. Берна вышла замуж и уехала в другой город. Она прямо-таки извелась от вопроса, почему хозяева Дану не выгнали, но ответа так и не получила, на прощание же сказала: «А всё-таки не продержишься ты долго, вот помяни моё слово. Тут никто надолго не задерживается». Эммочка не особенно докучала, словно выжидая что-то. Правда, однажды девчонка спрятала альбом с фотографиями, который Дана, впрочем, легко нашла (в рассохшемся сундуке на чердаке) с помощью того предмета, что использовала в качестве маятника, – подвески из чёрного хрусталя на серебряной цепочке. Любопытная Эммочка манипуляции с маятником, разумеется, видела, но хранила загадочное молчание: насупившись, понаблюдала за Даной и тихо исчезла. Нередко Дана чувствовала на себе пристальный взгляд баронессы, наверняка всё знавшей от мужа, а сам барон, как и прежде, Дану не замечал, будто ничего и не произошло. Их дочь Эвелин, мать Эммочки, ни о чём, по-видимому, пока не подозревала.

Своей маленькой победой Дана считала полное игнорирование хозяевами того обстоятельства, что семейный альбом теперь лежит в кабинете, – и Дана, не особенно таясь, иногда его листала, когда приходила делать уборку.

Сначала в альбоме её интересовала одна-единственная карточка. Мальчиком, юношей (для мужчины этот архив был закрыт) Альрих фон Штернберг избегал прицеливающегося взгляда фотографа настолько упорно, насколько это может делать лишь человек с физическим изъяном. Детские опущенные белёсые ресницы за стёклами неуклюжих очков, позже – кадыкастый юношеский профиль. Лишь на одной фотографии – студенческой – он смотрел прямо на неё, потому что позволяла глубокая тень на пол-лица. Интерес Даны был очень далёк от сентиментального: тяжёлый страх служил изнанкой всей её теперешней сытой и относительно свободной жизни – будто взятой на время, напрокат, – а знакомая насмешливая полуулыбка на карточке была единственным, что служило противоположностью страху и одиночеству. Можно было её вспоминать, но лучше было видеть.

Перед сном Дана иногда рассматривала в зеркале едва заметные шрамы на груди, посередине, ниже ключиц, где едва зарождалась тень неглубокой нежной долины. Зеркало было встроено в узкую дверцу старого шкафа, ютившегося в углу комнаты, которую Дана сначала делила с Берной, а теперь обживала как полноправная хозяйка (в соседней комнате жила неразговорчивая экономка, кухарка и садовник жили во флигеле, гувернантка и – на время обострения болезни хозяина – сиделка были приходящими). Когда-то шрамы составляли точную копию того угловатого знака, что недавно ей подсунула Эммочка, – вертикаль, перечёркнутая крест-накрест. Теперь шрамы поджили, часть линий совсем истончилась и исчезла, и знак на коже стал напоминать след птичьей лапки на снегу (три «пальца» вверх, один вниз). Руна «Хагалаз», знак разрушения и гибели, превратилась в руну «Альгиз», символ защиты и жизни. «Основные черты человеческого характера, даже вехи жизненного пути – всё можно выразить лишь через одну точно подобранную руну». Это были его слова. Неужели у него и впрямь получилось переписать её жизненный путь? Шрамы служили ненавязчивым, но непрестанным напоминанием о том, что изначально Дана была не более чем материалом для оккультных опытов. Опытов эсэсовца Альриха фон Штернберга. Дана водила пальцем по шрамам: ей так нравилось вспоминать его раскаяние…

Она не любила людей. С никчёмного своего отрочества относилась к женщинам со смесью снисходительности и презрения, а к мужчинам – с брезгливостью и изрядной долей опаски. Всегда чувствовала себя ни к чему не причастным наблюдателем, по какому-то досадному недоразумению помещённым в слабое девичье тело. Будущее для неё было полным пугающей пустоты, поэтому она не любила думать о будущем, она просто не видела себя там, в призрачной дали, где другие видели покупку дома, или свадьбу, или бог знает что ещё. Дане и в голову не приходило, что кто-то из людей может быть ей интересен – особенно мужчина. Дана видела, как рожали – или выкидывали – в бараках женщины, избитые надзирателями… Нет, женская доля её нисколько не привлекала. Но пробуждавшийся интерес к долговязому человеку с руками пианиста, с удивительной манерой говорить, с целой университетской библиотекой, хранившейся в памяти, и с чудесным почерком, который Дана тщетно пыталась копировать на досуге, – это было нечто за пределами обыденности, и даже ясно читаемое недвусмысленное желание в его глазах Дану не отвращало, более того, ей было лестно. Что-то он говорил, раскаиваясь, про эксперимент по корректировке сознания. Какая теперь разница… Единственное, что действительно было и осталось, – жгучий интерес: к тому, о чём он думает, чем живёт, что скажет, сделает… Как-то поздно вечером Дана разделась донага перед зеркалом и попыталась посмотреть на себя его глазами (глазами Альриха – тюремщика, учителя, экспериментатора). Она увидела маленькую зеленоглазую ведьму. Неправда, что она никто, она – ведьма. Разве ведьмы чего-то боятся?

Позже она внимательно рассмотрела и другие фотографии. Хронологический порядок, педантичная аккуратность, скрупулёзные подписи – как ей это напомнило манеру Альриха расставлять книги по алфавиту на полках своего кабинета в школе «Цет». Далеко не все надписи она могла прочесть: многие были выведены старогерманским готическим шрифтом. Из того, что сумела разобрать, её позабавили слова «герр фатер» и «фрау муттер» под фотографиями, относившимися к рубежу веков (приблизительно пятнадцать лет в ту и в другую сторону; дед Альриха оставил родовые владения на каком-то остзейском острове, чтобы стать подданным Германской империи и в конце концов осесть в Мюнхене). Четверо рослых сыновей герра и фрау – судя по тому, что последняя фотография, где молодые люди были все вместе (и все в мундирах офицеров германской имперской армии), датировалась 1914 годом, с войны вернулся только старший сын, и лишь он успел ещё до войны обзавестись собственной семьёй. Родители же гибели троих детей, очевидно, не пережили.

В альбоме обнаружилась свадебная фотография барона – в молодости он был просто до неприличия хорош собой – белокурый лейтенант и его беззастенчиво-счастливая невеста на ступенях церкви. Дана провела рукой по фотографии, и в её сознании почему-то закружились мысли о бале (она в жизни не видела балов), о вальсирующих парах и о пепельноволосой девушке, которая долго считала недостойным себя и даже пошлым принимать ухаживания офицера, к которому немыслимо было относиться всерьёз, по которому в открытую сохла половина девиц в этом просторном, вощёном, многолюдном, полным праздничного золотистого света зале.

Эрих и Эдель. Неразборчивое число, 1913 год.

Барона звали Эрих фон Штернберг, и сходство звучания имён отца и сына Дану особенно трогало.

Однажды вечером, насмотревшись фотографий, переполненная обрывками чужой жизни, словно бы теснившими её собственную – кривую и жалкую, – Дана постучалась в дверь библиотеки, где барон имел привычку коротать вечера.

– Я пришла рассказать вам свою историю, сударь, – тихо сказала она с порога, вглядываясь в чёрный силуэт под красным торшером.

Барон мгновенно развернулся и подъехал к креслу; то, с какой ловкостью он управлялся со своей коляской в те дни, когда сносно себя чувствовал, вызывало у Даны смесь восхищения и жалости.

– Проходите, Фелицитас. Садитесь.

Дана провалилась в неожиданно мягкое кресло, натянула подол на колени. Взгляд барона был неприятно пристальный, и, чтобы отвлечься, Дана принялась изучать сложный узор на ковре.

– Моё настоящее имя – Дарья Заленская, но я привыкла, что меня все зовут Дана. Я родилась в Петрограде и жила там, кажется, первые года два… три… не знаю. Мои родители были русские. Они уехали со мной из России, потом много раз переезжали. Я плохо их помню… Не знаю, что с ними случилось. Я выросла в чужой семье… семье немцев, то есть немецких евреев, в Чехословакии…

Так началась длинная череда вечеров, когда Дана приходила к барону в кабинет или в библиотеку и говорила – не всегда по порядку – о том, что всплывало в памяти: о приёмной семье, об аресте, о концлагерях, о своей ненависти, о том, как люди умирали лишь по одному её желанию, об эсэсовской школе для сенситивов. О том, как зловещий дар покинул её, едва она впервые за много лет ощутила себя человеком, а не зверем в клетке. Об Альрихе… В первый вечер её рассказ был путаный, сбивчивый и, как ей самой казалось, утомительно скучный – но когда она умолкла, окончательно охрипнув (не привыкла много говорить), барон подъехал к столику под торшером, из графина налил в стакан воды и молча ей подал. Дане вдруг захотелось зареветь, как девчонке, но она уже поняла, что в этой семье слёз не терпят, и, заикаясь, пробормотала «спасибо», на что барон ответил с какой-то антикварной, давно вышедшей из употребления интонацией:

– Нет, это вам спасибо за ваше мужество, фройляйн, я необычайно, необычайно вам признателен.

И тогда Дана решила рассказать ему абсолютно всё.

Иногда посреди монолога краем глаза она замечала, что в дверях появлялась баронесса, чтобы молча послушать и в какой-то момент незаметно уйти. Едва ли фрау фон Штернберг следила за мужем и за тем, какие у него могут быть дела и разговоры с горничной, – потому что порой у Даны складывалось впечатление, что у этих двоих за годы совместной жизни выработалось нечто вроде телепатической связи друг с другом. Во всяком случае, знала баронесса не меньше, чем её муж (скорее всего, он ей всё пересказывал): в её манере обращаться к Дане появилось нечто новое, как будто теперь Дана хотя далеко и не ровня ей, но уже не совсем служанка.

Сначала барон вовсе не перебивал Дану, затем, изредка, стал задавать вопросы – уточняющие, наводящие, а однажды спросил:

– Ваши родители были дворянами? Они ведь поэтому эмигрировали из советской России?

Дана смешалась. Взглянула на свои руки – крупные костяшки, туповатое выражение пальцев, ногти хоть и маленькие, но лопатой. Ничего общего с аристократическими руками Альриха, один вид которых её завораживал, настолько явно в них просматривалась гениальность кого-то или чего-то, спроектировавшего человеческое тело.

– Н-не знаю… Не думаю. Дворяне… Нет, что вы, скорее всего, нет. Это… важно?

– Да нет, не очень. В сущности, совершенно не важно.

Чему учили курсантов в школе «Цет» – подобных тем Дана поначалу старалась не касаться, опасаясь, что ей просто не поверят. Но без этих пояснений многое из рассказанного теряло всякий смысл, и как-то раз Дана принесла в кабинет барона чемодан, с которым приехала в Вальденбург и который теперь хранила под кроватью, открывая изредка и лишь тогда, когда была уверена, что её никто не видит.

– Инструкторы в школе называли их кристаллами, – пояснила она барону, опускаясь на колени перед распахнутым чемоданом и обеими руками беря что-то, завёрнутое в чёрную бархатную тряпицу. – Хотя обычно у курсантов такие шары были из простого стекла, к тому же они гораздо меньше… А этот, из горного хрусталя, подарил мне ваш сын. Это такой инструмент. Чтобы видеть. Я им редко пользуюсь, он отнимает силы, а у меня много работы… – Дана раскрыла тряпицу, обнажая гладкую поверхность сферы, полной сероватого сияния замкнутой в самой себе пустоты.

Барон вскинул бледные ладони (и этот всплёскивающий, протестующий жест был Дане необыкновенно знаком):

– Извините, фройляйн, но мне не по нраву различные столоверчения и прочее вздорное фиглярство из дешёвого балагана. Это всё ухватки жулья, которое хуже карманников. Впрочем, я нисколько не удивляюсь тому, что на подобную ерунду падок сброд из этих самых СС…

– Вы мне не верите. – Дана поднялась. – Вернее, не хотите верить. Хорошо, я докажу. Вы увидите, что я умею. Чему меня научили. Вот, – она заозиралась вокруг, провела левой рукой по столешнице. – Вот, этот стол вам достался вместе с домом, а прежний хозяин дома был дантистом, он уехал… сейчас скажу… в Америку, потому что получил там наследство. А вот эти часы на столе, – она задержала руку на небольших, старинного вида, часах с барочными завитушками на корпусе, – вы привезли из Германии. У них стекло с трещиной, потому что их бросила на пол ваша жена, когда вы с ней поссорились. Из-за денег. А на следующий день она родила вашего сына, ровно в полдень. Вы были при рождении обоих ваших детей, потому что у вас в семье так издавна принято… Вечером вы пообещали жене никогда больше не говорить о деньгах. И не стали менять стекло часов, чтобы трещина всегда напоминала вам об обещании…

– Довольно! – воскликнул барон, и в его голосе прозвучало нечто сродни испугу. Дана отняла руку от часов.

– Что ещё вы успели выведать за время своего пребывания здесь? Что?! Отвечайте немедленно!

– Больше ничего, сударь. – Теперь настал черёд Даны испугаться. – Я обычно этим не пользуюсь. Меня научил ваш сын. Он говорил, это никакое не колдовство, просто есть неизвестные науке законы… У каждой вещи есть энергетическая память. Её можно читать. Это называется «психометрия». Злоупотреблять опасно, особенно из простого любопытства. Ваш сын предупреждал: те, кто злоупотребляет, могут сойти с ума. Я хотела только показать, чтобы вы поверили… Простите меня, сударь. Простите…

Через несколько дней Дана осмелилась задать вопрос, не дававший ей покоя едва ли не с первого дня, проведённого в доме Штернбергов:

– Вы, наверное, снова рассердитесь, если я скажу… Почему Альри… то есть ваш сын, не помог вам… выздороветь? Я видела, как он лечил людей. Он бы помог, я точно знаю. Или вы ему не позволили?

– Вы несносная проныра, фройляйн. – Барон смотрел на огонь; с некоторых пор камин в кабинете, прежде всегда холодный, разжигали каждый вечер. – Пользуетесь тем, что откровенны со мной. Так и быть, откровенность за откровенность: я давно разочаровался в том, кого вы называете моим сыном. С первых лет его жизни. Ещё когда мы с женой только заметили это… оно проявилось не сразу… то, что доктора именовали эзотропией, гетерохромией и бог знает как ещё, ни у кого в нашем роду не было ничего подобного. Я уже тогда понял, из него не выйдет толка. Вы думаете, я не пытался помочь ему? У скольких докторов он ни перебывал ребёнком, всё зря, а доктора были от него в ужасе – от того, что он им наговаривал. В сущности, от ребёнка-то у него была только наружность – ни детской чистоты, ни детского неведения. Он никогда не задавал вопросов. Всегда всё знал, даже то, что ему знать не полагалось. В нём всегда было что-то дьявольское. Не иначе, дьявол украл моего сына и поставил на подменыше свою метку. Тот, кого вы постоянно выгораживаете, лишь из-за злой насмешки судьбы носит моё имя. Я не желаю иметь с ним ничего общего.

– Вы верите в дьявола? – осторожно спросила Дана.

– Дьявол в каждом из нас. В том, кого вы называете моим сыном, его слишком много.

– Неправда. Неправда! Ваш сын не виноват, что родился с таким пороком… и с таким даром. Да вы же его совсем не знаете!

Барон резко обернулся к ней:

– Никогда не говорите, будто я чего-то не знаю, если желаете остаться в этом доме! В следующий раз окажетесь за порогом! Идите к себе, на сегодня достаточно. И поумерьте наконец вашу дерзость!

На следующий день барон был сильно не в духе, выбранил Дану за то, что она долго не могла разжечь огонь в камине («Вы преуспели в роли адвоката, но напрочь забыли о своих обязанностях!»), потом угрюмо молчал и вдруг спросил:

– Что вы можете увидеть в своём кристалле, фройляйн?

– В общем… всё, сударь. Ну, почти всё. Прошлое, будущее… Ваш сын…

– О нём ни слова больше! Я запрещаю вам говорить об этом человеке. Лучше скажите вот что: будущее – вы же его видели, верно? Что там?

Дана по-прежнему сидела на коленях перед медленно разгоравшимся очагом, на барона она не смотрела, но мертвенная интонация вопроса заставила её поёжиться, и страх, который она всегда носила в себе, выплеснулся, как ледяная колодезная вода из переполненного ведра.

– Я не хочу опять вас рассердить, сударь. Но там… война.

– Где? Неужели здесь, в Швейцарии?

– Этого я не знаю.

– А дальше? Что дальше вы видите, Дана?

Впервые он назвал её настоящим именем.

Дана отвернулась от огня, перед глазами расплывались зеленоватые пятна – словно патина, подёрнувшая полутьму комнаты.

– А дальше я боюсь заглядывать.

* * *

По понедельникам Дана ездила из Вальденбурга в Райгольдсвиль, покупать лекарства для барона. Это дело ей стали поручать недавно.

Было раннее утро начала ноября. Дана сидела на переднем пассажирском сиденье автобуса, сразу за водителем, и смотрела в окно. Из тумана являлись, обретая очертания, стволы и ветви стылых заворожённых деревьев, чтобы через мгновение кануть обратно в сизое марево. Мотор натужно выл, пока автобус поднимался в гору, и туман понемногу начинал светлеть, словно бы таять в собственном молочном сиянии. Скоро остатки его растворялись в прозрачном воздухе, будто капли молока в ключевой воде, и сквозистые буковые кроны сияли под солнечным светом, пронизавшим небесную высоту, от которой захватывало дух. На повороте между обтрёпанными елями, ветви которых висели, как мокрые кошачьи хвосты, показывалась долина, из которой они только что выехали, – на её месте безмолвствовал снежно-белый океан. Автобус спускался с вершины, и лес выдыхал навстречу призрачную дымку, которая вскоре набирала свинцовую глухоту, поглощала небо и землю, чтобы у подножия холма вновь превратиться в плотный кокон тумана.

И Дана вдруг почувствовала, что улыбается. Не из-за чего-то, просто так. Это было бы очень похоже на счастье – если бы не страх, который засел в солнечном сплетении, как невидимый стальной прут, выходя из спины где-то между лопатками В преддверии ночи, лёжа на узкой кровати, закрывая глаза, Дана часто представляла, что не одна в комнате, что тот, кого она ждёт, он сидит в ногах и молчит, можно сесть и дотронуться рукой… Страх отступал немного – ровно на то время, которого хватало, чтобы заснуть. И приходили сны. Всё реже Дане снились бесконечные переклички на аппельплаце или тот обморочно-голодный ужас, когда по каким-либо причинам отменяли раздачу еды, – и всё чаще во снах она говорила с Альрихом, спорила с ним, пыталась в чём-то убедить. Просыпаясь, она мало что помнила. «Да сними ты, наконец, свою проклятую униформу! – кажется, кричала она ему. – С чего ты взял, что ты и твой мундир – одно и то же?!» Были и другие сны с его участием – чаще приуроченные к концу её личного лунного цикла – с ощущением тёплых ладоней и прерывистого горячего дыхания на коже, волшебные сны, после которых всё сладко обмирало внутри, сны, отблеск которых согревал её потом целый день. Никогда прежде Дана не видела таких снов.

В последнее время Дане нравилось высматривать в чертах барона черты его сына. Ни седина, что, будто меловая пыль, отчасти скрыла полированное золото волос, ни изуродованные болезнью руки её больше не пугали. Дана давно завершила свою историю, и об Альрихе они больше не говорили. Теперь барон иногда просил её читать ему вслух – просьба странная, учитывая, что зрение у него было превосходное. Дана не любила книг, этих бесполезных и громоздких предметов, не любила продираться сквозь нагромождения слов, поначалу ей казалось, что она ничего не понимает в цепляющихся одно за другое, как шестерёнки в часовом механизме, предложениях, но в их внутреннем звучании она с изумлением узнавала интонацию цветистых рассказов Альриха. А потом настал день, когда распахнулся смысл – и это походило на то, как ей впервые удалось увидеть картины иного места и времени в недрах кристалла. На некий род ясновидения, доступный каждому человеку.

Ещё барон придумал себе такое развлечение: он взялся учить Дану обращаться с огнестрельным оружием. На её вопрос «Зачем?» ответил:

– Конечно, оружие не защитит вас так, как тот смертоносный дар, которого вы, благодарение Богу, лишились… если вообще обладали им когда-то, трудно, знаете ли, поверить. Однако, случись что, оружие даст вам небольшой шанс. Сказать по правде, совершенно смехотворный. Но иногда он решает всё, уж поверьте мне.

И достал из ящика стола «люгер» образца тысяча девятьсот восьмого года.

– У вашего сына я видела такой же, – не удержалась Дана. – Или очень похожий.

– «Парабеллум», – сказал барон. – Патроны – запомните – девять миллиметров, тоже «парабеллум». Латынь учили? Нет? Позор. «Готовься к войне». Перезаряжать и стрелять, большего от вас требовать неразумно, но уж это – будьте любезны.

И началось то, что отдалённо напоминало Дане муштру в первые концлагерные дни. Она бесконечно разряжала и заряжала пистолет (больше всего мучений доставляло взведение затвора – потные пальцы скользили по мелкой насечке, было неудобно и не хватало сил), подолгу стояла в углу кабинета, стараясь удерживать на мушке цифру «12» на напольных часах, а барон то разъезжал по комнате, то стучал по столу перстнем-печаткой, что носил на мизинце левой руки, и поучал с нараставшим раздражением, быстро переходя на брань:

– Как вы стоите, танцевать собрались? Куда вас ведёт? Тяжёлый, говорите? Да уж, конечно, не из папье-маше. Тогда берите пистолет двумя руками. Не так, а вот так! Да не сжимайте рукоятку, будто душите кого, у вас же руки трясутся от напряжения. Ну вы и рохля! Обезьяну научить легче!

Дана молчала и думала, что, кажется, понимает, почему Альрих не ладит с отцом. Барон приказал установить в глубине сада, неподалёку от заброшенного деревянного домика – быть может, чайного, – мишень и по вечерам в сопровождении Даны выбирался из сумрака комнат – никогда не позволяя ей толкать кресло (у особняка, стоявшего на пологом склоне, задняя дверь выходила прямо в сад, минуя, по счастью, необходимость в ступенях). В первый раз, когда Дана, обозлённая руганью хозяина дома, расстреляла почти всю обойму куда-то в сторону мишени, борясь с неожиданно сильной отдачей, барон закричал на неё:

– Скверно, фройляйн! Крайне скверно, хуже некуда! Но не безнадёжно.

Взял пистолет и сделал три выстрела, один за другим, выбив в самом центре мишени три равноудалённых друг от друга отверстия, будто обозначив вершины равнобедренного треугольника.

Баронесса к «учебным стрельбам» относилась странно спокойно – быть может, потому (подозревала Дана), что сама когда-то прошла через нечто подобное. Вообще, в её отношении к Дане появился легчайший намёк на теплоту, будто тонкий солнечный луч, неведомо как проникнувший в пустое и холодное запертое помещение.

Зато дочь её, Эвелин, внезапно Дану возненавидела. Дана поначалу и не подозревала, что Эвелин осталась «фройляйн фон Штернберг», и считала её вдовой, до тех пор, покуда недолюбливавшая молодую хозяйку кухарка не насплетничала, что Эммочка – внебрачный ребёнок. В комнате Эвелин висело большое распятие, чёрное и лоснящееся. Выражение лица у Эвелин было монашеское. Про своего отца она говорила: «Он окончательно выжил из ума». С матерью изредка невнятно спорила о чём-то. Дану Эвелин игнорировала, холодно и отточенно, так, что унижало это куда больше, чем даже преисполненные самого ядовитого презрения слова. А однажды молодая женщина едва не столкнулась с Даной в дверях одной из комнат и тогда – чуть дрогнув тонкими ноздрями и глядя поверх макушки девушки (очень высокая и, подобно Альриху, изящно-длиннокостная, Эвелин была значительно выше Даны, и даже это порой казалось для той унизительным) – негромко, с брезгливой тщательностью произнесла:

– Зачем вы здесь? Думаете, он приедет за вами? Думаете, он о вас помнит? Да у него таких, как вы… Мужчины, знаете ли, быстро всё забывают. Вы либо слишком глупы – либо надумали хорошо устроиться. В этом доме нет места приживалкам. Лучше вам уйти по доброй воле.

– Я никуда не уйду, – тихо сказала Дана.

– Тогда вас отсюда выкинут, – отрезала Эвелин и хлестнула её взглядом, ожесточённым до оторопи. У Эвелин были такие же холодные, светлые, почти светящиеся голубые глаза, как у барона, – и в них сияла ненависть. Дана вспомнила своих товарок по закрытой школе «Цет», женщин-лагерниц. Те тоже так на неё смотрели – будто она отняла у них что-то. Дане подумалось, что у неё есть её горячее ожидание, которое занимается невидимой зарёй вместе с каждым новым рассветом, – а у Эвелин и того нет. Лишь воспоминания о горьком прошлом, воплотившемся в своенравной и неласковой дочери. Каково каждый день смотреть в тёмную пустоту будущего?

Эммочка порой молча наблюдала за Даной, пока та выполняла свои обязанности горничной, и всё как будто хотела сказать что-то, но, передумывая, уходила. Но пару дней тому назад наконец решилась: независимой походкой вошла, повертелась по комнате, встала рядом и, не глядя на Дану, с робостью, которой никак нельзя было ожидать от этого диковатого ребёнка, сказала:

– Я видела у вас такую штуку – маятник. У дяди есть такой же. Я знаю, эта штука отвечает на любые вопросы. Вы ведь можете спросить – когда он приеде…

Тут в комнату вошла Эвелин, и девочка, не договорив, бросилась прочь.

Впрочем, Дана много раз задавала маятнику тот самый вопрос. И не понимала – почему маятник ей не отвечает?

…Автобус въехал в Райгольдсвиль. Дана задремала, прислонившись к оконному стеклу, а когда проснулась, дуновение счастья, посетившее её на перевале, безвозвратно исчезло. Теперь Дана чувствовала во рту неприятный металлический привкус, и внезапно с подзабытой силой дал знать о себе страх: он разросся, придавил её к креслу, сдавил горло, мешая дышать, а потом лопнул, как нарыв, с макушки до пят окатив ледяными мурашками. Из автобуса Дана вышла на дрожащих ногах, в полубеспамятстве добралась до аптеки.

– Доброе утро, фройляйн, – словно бы издалека услышала она голос аптекаря. – Вам то же, что обычно? Слушайте, на вас ведь лица нет. С господином фон Штернбергом всё в порядке?

«С которым из двух?» – чуть не спросила Дана. Страх обрёл вполне определённую направленность: Альрих. Дана никак не могла отделаться от мысли о том, что с ним – именно с ним – что-то случилось. Что-то очень страшное.

Альрих подарил ей амулет с чёрным хрусталём на серебряной цепочке, который она не снимала ни днём ни ночью и использовала как сидерический маятник, и автоматическую ручку с золотым пером, которую она всегда носила в кармане, и всё это были вещи, очень, очень подходящие для того, чтобы установить между двумя разделёнными расстоянием людьми совершенно особый род Тонкой связи… Прежде она не задумывалась об этом.

Дана едва помнила, как вернулась в Вальденбург. Ей казалось, автобус ползёт выматывающе медленно, а солнце, уже рассеявшее туман, светит слишком ярко. Она бежала к дому, придерживая сумку, оскальзываясь на мокрой листве. Сразу бросилась в свою комнату, вытянула из-под кровати чемодан, открыла, достала тяжёлый хрустальный шар в бархатной тряпице. Страх мешал ей; она так и не смогла полностью отрешиться и мало что сумела увидеть. Непозволительно мало. Спустя полчаса, или час, или больше вышла из комнаты, не чувствуя онемевших ног, с шелестом и звоном в ушах, и сразу наткнулась на взгляд баронессы. Сухое лицо хозяйки дома, как всегда, ничего не выражало, но с него вдруг стремительно сошла краска – начиная с тонких, до синевы побледневших губ.

– Что с ним? – почти беззвучно спросила баронесса.

– Ваш сын жив, – сказала Дана, наблюдая за ней с какой-то предобморочной отстранённостью: так вот, значит, как, его жизнь вам безразлична, а смерть вовсе нет… – Он жив, но ранен. И его арестовали.

* * *

Потянулась бесконечная череда дней серых и сумрачных. Во вторник с обрюзгшего, лёгшего брюхом на окрестные горы неба хлынул мокрый снег и не прекращался больше ни на минуту. Почерневший сад лишился листвы, что смешивалась теперь с грязью под снежным ливнем, струившимся наискось всегда почему-то незашторенных окон пустоватой, неуютной гостиной, где Дана сидела за столом – уже без фартука горничной, в единственном своём шерстяном платье – клетчатом, с тонким лакированным кожаным пояском (всё из тех вещей, которыми снабдил её Альрих перед отъездом), – с отросшими русыми корнями выбеленных волос и неотрывно смотрела в пустую столешницу, так же, как несколько минут тому назад смотрела в кристалл. Напротив неё сидела баронесса. Молча кивала новой горничной, что-то спрашивавшей с порога гостиной, и ждала слов Даны.

– Они его пытают, – глухо сказала Дана в один из таких дней, не поднимая тенистых глаз в будто бы свалявшихся, растрёпанных ресницах. – Я так просила его уехать со мной. Выходит, плохо просила. Плохо…

Баронесса не проронила ни слова, и лицо её не изменилось, будто она вовсе ничего не услышала. Но когда подняла руку, чтобы поправить выбившуюся из причёски седовато-пепельную прядь, то рука её дрожала так, что она не сумела ничего сделать и в конце концов сцепила руки в замок, сжала пальцы до проступившей желтоватой белизны на костяшках.

Дана посмотрела на баронессу с отупелой безучастностью, в душной глухоте которой находилась, как внутри плотного холщового мешка, с той поры, как увидела те первые неясные картины в кристалле… После них Дана ходила по дому, садилась куда-нибудь в угол и тогда физически чувствовала, как тянется время – оно будто наматывало что-то внутри неё на зубчатое колесо. Кажется, иногда она ела (какую-то пищу, которая не имела вкуса) и вроде бы даже спала – потому что ночи были провалами в никуда, сплошной тупой чернотой, и только сон останавливал болезненное вращение острозубчатого колёсика, – но всё это относилось к полубессознательному существованию под километровой, как воды океана, толщей ужаса. Именно так Дана провела первые несколько месяцев в концлагере. И как в концлагере, совсем не могла плакать, наоборот, глаза саднило от песчаной сухости. А жила она теперь в полную силу лишь во время сеансов ясновидения – когда убеждалась, что Альрих, несмотря ни на что, ещё жив.

И после каждого сеанса (их становилось всё больше), прикрывая глаза в приступе слабости – хрустальный шар забирал много сил, – мысленно Дана видела комнату на первом этаже школы «Цет», с решётками на окнах, форменно-серо-синие спины курсанток – и долговязого молодого мужчину за всеми ними, который деловито расхаживал вдоль стены и объяснял, почему опасно злоупотреблять ясновидением. Когда он бросал взгляд к противоположной стене комнаты, у которой скованно сидела Дана, пульс отдавался где-то в горле, и как она себя тогда ненавидела за это и за то, что ей так нравилась его вкрадчивая повадка, непривычная вежливость, манера сложно говорить, тихий характерный смешок, даже то, как ему идёт ненавистный немецкий мундир. У неё был тогда выбор: поверить в то, что у всего этого – невозможного и немыслимого – есть будущее, или нет. И пока она шла к своему выбору – как она была, по сути, счастлива и даже в каком-то смысле свободна, несмотря на решётки на окнах и колючую проволоку поверх каменных стен. Гораздо свободнее и, уж конечно, счастливее, чем теперь…

Последние несколько дней баронесса много звонила куда-то, то и дело слышалась её отдалённая речь – твёрдая поступь интонаций, слов было не разобрать, и звучали ответные звонки – дребезжащие металлические трели телефона непривычно нарушали тишину дома, ведь прежде сюда нечасто звонили, и было в этих внезапных механических воплях, отзывавшихся смутным подобием головной боли, тоже что-то нестерпимо тягостное. Однако Дана, за неимением какой-либо другой опоры для надежды, вдруг начала отчаянно верить в силу этих звонков и уверенных мужских голосов, которые пару раз слышала, когда оказывалась поблизости и снимала телефонную трубку.

Дана не решалась ничего спрашивать – лицо фрау фон Штернберг было замкнуто-усталым, и было ясно, что толку пока нет. Но вера в то, что однажды всё сдвинется с места, Дану не оставляла, и однажды баронесса, вот так же сидя напротив неё в холодной пасмурно-серой гостиной, сказала:

– Мне потребуется ваша помощь. Нужно съездить в Женеву и встретиться там с одним человеком, передать ему моё письмо. Он согласен узнать подробности, но только не в телефонном разговоре. Надеюсь, хоть он согласится помочь. Адрес я запишу.

– Я поеду прямо сейчас. – Дана вскочила.

– Подождите. – Баронесса остановила её, подняв узкую ладонь. – Он из Комитета Красного Креста[7]. Тем не менее, если он будет расспрашивать вас об Альрихе, не говорите о его службе в СС, если это будет возможно…

И в последних словах хозяйки дома Дане раскрылось всё отчаяние их положения. Дана знала, что у супругов фон Штернберг были давно налажены связи с представителями Красного Креста, ведь Штернберги помогали беглецам из рейха. Дана хорошо помнила спасительные посылки с едой, которые иногда делились между обитателями концлагерных бараков, если прежде не разворовывались надзирателями, – помощь из Красного Креста. Знала она и то, что для Красного Креста, согласно уставу, не существует идеологий и национальностей. Но, по-видимому, даже в этой организации Штернберги водили знакомство исключительно с убеждёнными антифашистами. Теперь же такая принципиальность оказалась как нельзя некстати…

Город на другом конце страны. Ехать с пересадками. В любое другое время Дану такая перспектива напугала бы, но не теперь: возможность наконец действовать, вместо того чтобы сидеть и ждать, придала ей сил.

Следующим утром на маленьком вокзале Вальденбурга Дана села на поезд и приготовилась к томительному путешествию, с многочасовой маятой и страхом перед неизвестностью, перед большим городом, в котором надо будет суметь отыскать дом по нужному адресу, хоть баронесса подробно и терпеливо разъяснила, как это сделать. Но путь оказался легче, нежели она себе представляла. Сама швейцарская земля утешала и отвлекала её от тяжёлых мыслей, и Дане подумалось, что именно такой и должна быть родина – станет ли эта страна второй родиной для неё? Взгляду представали плавно сменяющиеся картины – словно грёза понемногу вторгалась в повседневность: горы становились выше того, что допускало воображение, а пропасти, через которые маленький пассажирский состав проезжал по каменным мостам, – глубже. На бернском вокзале Дана пересела на другой поезд, и вскоре за окнами по левую сторону показались снежные вершины – никогда прежде Дане ещё не доводилось видеть этого бело-голубого, приглушённого мреющим воздухом, кристаллически-холодного сияния на горизонте. По ту же сторону через некоторое время простёрлась гладь Женевского озера – поезд долго ехал вдоль берега, дорога виляла по хребту, а по сторонам громоздились почти отвесные косогоры, дыбились острые каменные вершины, и цепляющиеся за них угрюмые, понизу исчерна-серые тучи шли так низко, что, казалось, можно дотронуться рукой.

Уже на перроне Дану оглушил многоголосый говор, преимущественно французский. Слишком большой город, слишком много людей; избыточность всего вокруг пугала и отнимала силы. Первым делом, едва отойдя от вокзала, Дана заблудилась и какое-то время, дрожа в подступающей панике, бесцельно бродила между бледно-жёлтыми стенами и нарядными витринами под маленькими навесами, среди строго одетых пешеходов под чёрными зонтиками (у неё зонтика не было, и она быстро промокла до нитки). На счастье, снова вышла к вокзалу и тогда уже, собравшись с духом, постаралась следовать наставлениям баронессы и довольно скоро вышла к нужному дому.

Это было неприметное здание в ряду прочих, с тусклой вывеской у входа, никаких флагов (до сей минуты Дана воображала, что её отправили прямиком в Комитет Красного Креста, и страшно робела при мысли о том, что это будет многолюдное присутственное место). Швейцар пропустил Дану, едва она назвала имя, записанное на конверте письма. По пустой лестнице Дана поднялась ещё вполне уверенно, но в приёмной, где сидели, кроме неё, ещё несколько человек, её вновь прохватила дрожь, отнюдь не от холода, хоть она и мёрзла в промокшей одежде. Больше всего Дана боялась сейчас, что не справится, не сумеет вразумительно говорить или, наоборот, наговорит лишнего.

Но много говорить от неё и не потребовалось. Лысоватый человек средних лет, в таких же, как у Альриха, круглых очках в тонкой металлической оправе (эта деталь Дану отчего-то слегка обнадёжила), поприветствовал её, потом долго читал письмо, а Дана, неловко сидя напротив, украдкой рассматривала комнату. От её мокрого пальто тревожно пахло острой сыростью.

– Это будет очень непросто, – сказал наконец господин в очках.

– Вы поможете его освободить? – вырвалось у Даны. Она тут же прикусила язык, испугавшись, что вопрос прозвучал слишком настырно.

– Шансов мало. – Мужчина смотрел на Дану удручающе безучастно. – Гестапо не выдаёт политических заключённых.

– Альрих ведь и швейцарский гражданин… кажется… – В этом Дана не была уверена.

– Он ведь политический?

Тут Дана вовсе не знала, что ответить.

– Но мы будем добиваться гуманных условий содержания. – Чиновник поправил очки и резкими движениями покрутил диск телефона. В коротком разговоре на французском Дана разобрала только пару раз прозвучавшие имя и фамилию – «Альрих фон Штернберг». Звякнул рычаг. Чиновник вновь посмотрел на Дану, и взгляд его из просто безучастного стал каким-то закрытым, словно за серыми радужками опустилось по стальной заслонке.

– Я не занимаюсь судьбой эсэсовцев. Моего участия ожидают те, кому милостью таких, как господин фон Штернберг, действительно нужна помощь. Доброго дня, фройляйн.

– Ему тоже нужна помощь! – Дана сжала кулаки, с неё мигом слетел весь страх. – Он не такой, как остальные! Он спасал заключённых!

– Это серьёзное утверждение. – Чиновник посмотрел на неё поверх очков: – Но где доказательства?

– Вот доказательство! – Дана мигом очутилась у стола и сунула под нос чиновнику левое предплечье, задрав рукав до локтя. В тусклом свете из окна угловатый номер-татуировка – шесть корявых синих цифр, «110877», – казался почти чёрным.

Чиновник вновь поднял взгляд – заслонка, кажется, исчезла, тем не менее он отчётливо произнёс:

– Приём окончен, фройляйн.

В глазах и в носу стало едко и колюче. Дана торопливо вышла из кабинета, пронеслась через приёмную, сбежала вниз по лестнице и только на улице разрыдалась.

Прохожие на неё оглядывались, отворачивались и спешили дальше. Шелестели по лужам автомобили, пролетел, погромыхивая, трамвай. Брусчатка тускло блестела под ледяным дождём.

Стоя у самой стены, вытирая мокрым рукавом мокрое лицо, Дана отчаянно желала, чтобы у неё был такой же дар убеждения и красноречия, как у Альриха, – ну почему она совсем не умеет разговаривать с людьми, не может настоять на своём? Хотя и где ей было этому научиться? С широкого карниза второго этажа хлестали потоки воды и разбивались о камни у самых её ног, заливая ботики. Ничего не сделать, некуда идти. Зачем ей такая свобода?

Подобно струям дождевой воды, утекало время. Они его пытают…

Дане живо представилось осунувшееся лицо фрау фон Штернберг (с такими же, как у сына, длинными изогнутыми бровями), запрокинутое бледное лицо Эммочки (такой же крупный рот, золотисто-бледные ресницы). «Я видела у вас маятник – в точности как у дяди. Вы ведь можете узнать, когда дядя приедет?..»

С недавних пор Эммочка окончательно объявила мир. Однажды безо всяких затей подошла к Дане и сказала: «Я знаю, вы ждёте моего дядю. Я тоже его очень жду. Давайте ждать вместе».

«Ты его, похоже, очень любишь», – отметила тогда Дана очевидное.

«Да», – просто ответила девочка и с достоинством посмотрела ей в глаза. Бледная фотокарточка из семейного альбома; отмотать полтора десятилетия назад – Альрих в детстве. Без косоглазия и очков. Дана, как всегда, то смущённо отводила глаза, то вновь смотрела – её и радовало, и мучило это невероятное семейное сходство. В последнее время оно было особенно мучительно…

«Но ведь он здесь так редко бывает», – вырвалось у Даны.

«Редко, – грустно согласилась Эммочка. – Я очень хочу, чтобы он приезжал часто. А ещё лучше – всегда был с нами. Но ведь любят вовсе не за это. А за просто так».

«Это тоже он тебе сказал?»

«Дядя сказал, что когда любят кого-то, очень часто хотят его переделать. И что это неправильно».

Дана не нашлась что ответить.

«Все хотят, чтобы он был совсем-совсем другим, – продолжала Эммочка. – Мама, бабушка… Они хотят, чтобы я тоже была совсем другой. Такой, как Лиза Витенбах».

«А кто такая Лиза Витенбах»?

«Я в школу с ней хожу. Она толстая, потому что хорошо ест. А ещё боится жуков и ко всем лезет целоваться», – с отвращением произнесла Эммочка, скаля крупные передние зубы с тонкой, но заметной щелью между ними. В точности как у Альриха. Дана вспомнила, как гримасничал Альрих, изображая постового на германо-швейцарской границе, когда учил её, как отвечать на вопросы пограничников, и почувствовала в горле будто бы деревянный кубик с острыми углами.

«Не хочу, чтобы он был другим, – тихо сказала Дана. – Вот нисколько не хочу…»

«Я тоже, – откликнулась Эммочка. – Он ведь приедет, правда? Приедет?»

Эхо настойчивого вопроса пробивалось сквозь шум дождя. Дана смотрела на носки своих мокрых ботинок. И как теперь быть?.. Подняла голову, и взгляд упёрся в маленькую витрину напротив. Крошечная лавка письменных принадлежностей, с вывеской не на французском, в котором Дана не понимала ни слова, – на немецком. Ещё не осознав толком, что собирается делать, Дана сделала шаг вперёд, вздрогнув, когда падающая с карниза вода полилась прямо за ворот.

В лавке Дана, шмыгая распухшим носом и избегая встречаться взглядом с хозяином, купила пузырёк чернил и пачку бумаги. Там же, на столике у входа, изнемогая от неловкости, заставила себя проделать много непривычных действий – прежде всего, заправить чернилами ручку (на столике, разумеется, первым делом образовалась чернильная лужа; Дана через плечо испуганно глянула на хозяина лавки – не погонит ли? – но тот лишь спросил: «Вам помочь?»). Автоматическая ручка была подарком Альриха, и Дана всегда носила её с собой. Элегантная вещица с крошечным сияющим камнем на позолоченной зацепке – может, бриллиантом, Дана не разбиралась в камнях. Подарок был, в общем, случайный: Альрих тогда вручил ей ручку, чтобы замять неловкую паузу в разговоре, – это было время, когда они общались друг с другом осторожно, по окружности, из последних сил соблюдая дистанцию. Ручка ей ещё ни разу прежде толком не пригодилась и оставалась незаправленной, но Дане нравилось вертеть её в руках и смотреть на камень, похожий на яркую звезду в полночном небе. Мягкие переливчатые отблески крошечных граней успокаивали и дарили надежду.

Три раза Дана начинала писать – и откладывала лист за листом, потому что выходили неразборчивые каракули. Почерк у неё был ужасный. Ей вспомнилось, какими стремительными каллиграфическими строками Альрих заполнял документы… С четвёртым листом дело пошло лучше – получалось хотя бы читаемо. Имена курсанток школы «Цет»: несколько месяцев Дана слышала их на утренней и вечерней перекличке во дворе, и теперь эти имена отчётливо звучали в памяти. Одно за другим. Она писала в столбик. Одного листа не хватило, взяла второй. Потом третий. Курсантки школы для сенситивов, бывшие заключённые концлагеря Равенсбрюк. А ещё – обслуживающий персонал школы, тоже из лагеря, многих Дана знала по именам.

Когда она вернулась в дом через дорогу, её едва не выгнали из приёмной.

– Мне надо передать, пожалуйста, пожалуйста! – твердила она и в конце концов вновь оказалась в кабинете у чиновника в круглых очках. Протянула листки: – Вот, это те, кого Альрих вывез из концлагеря Равенсбрюк. Даже если школу… то заведение… расформируют, никто из них не вернётся в лагерь, они больше не заключённые, Альрих обещал… А ещё он просто вывозил людей из лагеря, я не знаю их имён. Но ведь вы можете проверить…

Чиновник смотрел на неё с лёгким удивлением, как на загадочное, но совершенно незначительное природное явление.

– Даже интересно, как, по-вашему, я это проверю?

Дана держала листки над столом до тех пор, пока чиновник не взял их, впрочем, совершенно не глядя.

– Ладно, посмотрим, что тут можно сделать, – сказал он так, что мигом стало ясно: он просто хочет от неё отделаться.

– Вы поможете?

– Фройляйн, вы отнимаете моё время.

Дана вцепилась в край стола:

– Вы знаете, что такое концлагерь? Вы знаете, сколько мертвецов вытаскивают из бараков каждое утро? Меня бы не было тут, если б не Альрих… Да меня вообще давно не было бы в живых!

– Я же сказал: посмотрю, что тут можно сделать, – раздражённо повторил чиновник. Но наконец-то поглядел на список. И ещё раз, внимательнее. – Поймите, я ничего не могу обещать, – сказал он мягче.

* * *

Дни шли, звонков не было. Однообразные картины в кристалле словно подёрнулись пылью, и Дана уже не была уверена, в действительности ли видит или ей просто мерещится то, что она ожидает увидеть.

В этом Дана в конце концов призналась баронессе, а та каждый день по несколько раз напряжённо спрашивала у неё, будто о фронтовых сводках: «Что там?»

– Я больше не могу так, не могу. Я ни в чём уже не уверена. Даже не уверена, что он жив… Мне очень страшно.

Они вновь сидели друг напротив друга за пустым столом в гостиной. Баронесса принялась крутить тяжёлые кольца на узких пальцах.

– Жив, – твёрдо сказала она. – Нельзя думать иначе.

Дана угнетённо молчала.

– Когда мой муж заболел… – медленно начала баронесса. – Это всё последствия ранения в войну. Он держался много лет. Но однажды не сумел подняться без посторонней помощи. Потом сел в инвалидное кресло. Потом слёг. Настал день, когда он не смог даже говорить… Врачи предрекали конец. А я… я каждый вечер представляла: вот проснусь и увижу, как он наклоняется ко мне и желает доброго утра. И так каждый вечер, кто бы что ни говорил. Было трудно… не думать ни о чём больше.

Дана подняла голову:

– Но у вас получилось.

– Наполовину. – Баронесса улыбнулась – лёгкой, мимолётной улыбкой и на мгновение стала похожа на ту девушку со старой свадебной фотографии в семейном альбоме. – Тем не менее первое, что я слышу каждый день, – как муж желает мне доброго утра. И каждый день я благодарю Бога за это.

– Альрих говорил, что есть такая оккультная теория… что своими мыслями мы создаём будущее. И вы мне напомнили… Спасибо.

– Это не оккультизм. Бог видит, когда мы тверды духом. Кстати… я, разумеется, предугадываю ваш ответ… но – тем не менее – почему вы не ходите в церковь? Из-за ваших этих… занятий? А прежде – ходили?

– Зачем? Богу до меня нет никакого дела, я уверена. И никогда не было. Ваша дочь говорит, что все мои таланты от дьявола и что я буду гореть в аду вместе с вашим сыном. Если вместе, то меня это вполне устраивает. Главное – вместе.

* * *

Стеклянисто-морозным днём, в первое воскресенье декабря, в дом явились гости. Трое в одинаковых шляпах и серых плащах, все как на подбор одинаковой комплекции, высокие, плечистые и со смутной угрозой в осанке – они явно служили лишь дополнением к четвёртому, совсем небольшому человеку с индусским оттенком кожи, с разболтанными движениями, щуплому, как кузнечик, большеголовому, в костюме цвета кофе с молоком. Он походил на коммивояжёра и одновременно на факира. При одном его виде что-то в сознании Даны отозвалось камертоном – она почувствовала нечто родственное и одновременно враждебное – ещё тогда, когда увидела из окна, как у ворот остановился автомобиль и из него вышли какие-то люди.

Прошедший месяц иссушил Дану. Лёгкая синева под глазами превратилась в глубокие коричневые тени; губы, жестоко обкусываемые перед каждым сеансом ясновидения, покрылись бурыми коростами, иногда посреди разговора трескавшимися и сочившимися капельками крови. Эвелин фон Штернберг, в последнее время наблюдавшая за Даной с демонстративным презрением, однажды высказалась, перейдя со всегдашней холодности на едко-уничижительный тон: «Это какой безнадёжной идиоткой надо быть, чтобы так убиваться из-за мужчины, особенно из-за моего брата. Да что ты вообще себе вообразила, девчонка?» Дана пропустила её слова мимо ушей. Дана думала о том, что в тюремной камере царит выматывающий холод, кому это знать, как не ей.

– Мне нужны только взрослые члены семьи, прислуге тут не место, – сказал кофейный коротышка, завидев на пороге гостиной Дану с Эммочкой. – И детей, детей, пожалуйста, уберите. – Он замахал рукой, будто отгоняя насекомое; сам же при этом парадоксально напоминал большую осу – широкий покатый лоб, зачёсанные назад глянцево-чёрные волосы, выпуклые тёмные глаза с желтоватыми белками, выступающий узкий подбородок. И аляповатый галстук в лимонную полоску. У коротышки был гнусавый, жужжащий голос и мягкое пришепётывающее произношение.

– Эмма, ты слышала, что сказал вот этот господин, – без выражения произнёс барон. – Выйди за дверь.

Эммочка нахмурилась, однако покорно выскользнула в коридор. Дана замешкалась. Баронесса, Эвелин – все были здесь.

– А вы, Дана, останьтесь, – добавил барон.

– Прислуге тут… – снова начал коротышка и осёкся, когда барон, не обращая на него внимания, ровно повторил:

– Дана, вы остаётесь. Сядьте же, наконец, и тогда мы сможем услышать, что вот этому господину угодно и какая причина заставляет его злоупотреблять нашим гостеприимством и нашим терпением.

– Шрамм. Криминалькомиссар[8] гестапо Шрамм, – осклабился коротышка.

– Что до вашей персоны, меня она совершенно не интересует, – с уничтожающей холодностью обронил барон. – С чем вы пришли?

– Надеюсь, то, что я принёс, заинтересует вас куда больше, господин барон.

Гестаповец открыл замки своего чемодана, плоского и рыжего, как таракан. Мелкие суетливые движения его рук напоминали брачные игры каких-то членистоногих.

– Это ведь и впрямь интересно, не находите? – Шрамм протянул барону несколько фотографий.

Дана впилась взглядом в их матово-белую изнанку, потом посмотрела на барона. Тот небрежно переложил первую карточку за последнюю. По его лицу ничего нельзя было прочесть.

Зато гестаповец явно что-то прочёл, принявшись нагло рассматривать Дану, и при этом в его выпуклых насекомьих глазах светился отблеск того смутного узнавания, которое недавно коснулось и её. «Сенситив», – осенило Дану. Когда-то на занятиях в школе «Цет» ей говорили, что сенситивы чувствуют друг друга… Дана едва сдержалась, чтобы не отвернуться.

– А вы, фройляйн, кем приходитесь Штернбергам? Родственницей?

– Не ваше дело, – Дана постаралась скопировать ледяную интонацию барона.

Тем временем барон отложил фотокарточки и сказал:

– Закономерный итог. Рано или поздно именно таким образом всё и должно было завершиться. Он это заслужил.

Голос барона был совершенно бесстрастен.

– И всё? – Казалось, гестаповец действительно был удивлён или просто хорошо играл. – Мне, знаете ли, даже немного жаль этого молодого человека. У него очень жестокий отец.

Баронесса рывком поднялась из кресла и шагнула к столу с карточками, но коротышка её опередил:

– Да вы сидите, сидите, сударыня! Сейчас вы всё увидите… – Он вручил часть фотографий баронессе. – И вы увидите… – Пару карточек он протянул Эвелин, сидевшей очень прямо, с брезгливо-возмущённым видом. – И вы тоже… – Остальные карточки достались Дане. – Смотрите внимательно, дорогие дамы. Может, хоть у вас сердце дрогнет.

Фотографии были чёткие, подробные. Плоский свет фотовспышки выхватил угол тюремной камеры с грубо выкрашенными пупырчатыми стенами и железной кроватью. Наискосок грязного матраса в изломанной позе лежал человек. Лишь на одной фотографии он вяло пытался закрыть лицо ладонью, выбеленной прозекторски-мертвенным светом. На других – с приоткрытым запёкшимся ртом и зажмуренными глазами, в каком-то тягостном томлении вцепившись пальцами в края матраса, – демонстрировал бесстыдное безразличие не то пьяного, не то больного. Кандалы, рваная рубаха, двухнедельная небритость, кровоподтёки. Примерно такую картину Дана видела в кристалле… Но на карточке это выглядело сухо и отстранённо, как протокол, и потому особенно жутко. Когда-то, в лагере, впервые увидев Альриха по ту сторону стола для допросов – обитателя иного мира, человека, неуязвимого в своём достатке и карьерном благополучии, щеголеватого, то снисходительного, то высокомерного, и всегда, всегда недосягаемо всесильного, – Дана пожелала когда-нибудь, пусть через десятки лет, поглядеть на него сломленного и униженного, по горло в грязи и безысходности, как она сама сидела перед ним, перед этим самодовольным эсэсовцем, живая лишь по недоразумению, пронумерованная, безымянная, просто кусок высушенной голодом плоти. Пожелала, собрав всю злобу, – а яростная злоба служила тогда протоплазмой каждой клетке её истощённого тела. Прошло меньше года, и её пожелание, давно позабытое, родилось-таки в материальный мир. Вот оно. Эти фотографии – словно снимки картин, нарисованных её тогдашним одичалым воображением.

Дана невольно окинула взглядом присутствующих – будто они могли уличить её в чём-то. Лицо баронессы было, как всегда, отрешённым, только резче обозначилась вертикальная складка между бровями. Барон искоса посматривал на жену. Их дочь всем своим видом показывала, что к ней происходящее не имеет ровно никакого отношения. Чернявый гестаповец развязно закинул ногу за ногу и теперь покачивал ступнёй в лакированном ботинке с очень высоким каблуком.

– Достаточно одного моего звонка, – Шрамм словно бы взвесил в ладони невидимую телефонную трубку, а затем, не вставая с кресла, слегка поклонился барону, – чтобы вы никогда больше не увидели вашего сына живым.

Гестаповец выдержал долгую паузу: ждал реакции на свои слова. Её не последовало. Дана слышала собственный пульс, глухим буханьем отдающийся в ушах, – как и в тот день, когда она бежала от автобусной остановки до дома, мучимая страшным предчувствием.

– Но вы его увидите, – продолжил Шрамм. – Непременно увидите. В том случае, если вернётесь в рейх. Всей семьёй.

Дана помертвела.

– Какая чушь, – отрезала Эвелин. – Я никуда не поеду.

– В таком случае вашего брата завтра же расстреляют.

Казалось, сознание отделилось от тела и билось в судорогах где-то рядом за толстым стеклом, не в силах повлиять на происходящее, а тело обратилось в камень: бессмысленное, неподвижное, оно не способно было вымолвить ни слова. И стало очень трудно дышать. Дана с ужасом почувствовала, что задыхается.

– Проблемы моего брата меня ни в коей мере не касаются, – тем временем отчеканила Эвелин, сцепив руки на коленях. – Пусть разбирается сам. – Её наэлектризованный голос звенел. – Я остаюсь и дочь свою никуда не позволю увезти.

Гестаповец поглядел на неё с искренним интересом.

– Вам совсем не жаль вашего брата? Подумать только, какая странная семья. В таком случае, позвольте, я прямо сейчас позвоню. Сообщу, что ждать нечего. – Шрамм подчёркнуто неспешно поднялся и шагнул к телефонному столику.

Дана едва приоткрыла словно бы обмётанный изморозью рот, но по-прежнему панически не хватало воздуха, и сердце колотилось как бешеное.

– Я возвращаюсь в Германию, – сказала баронесса, глядя прямо перед собой. – Это не обсуждается. – Она взмахнула свободной рукой, пресекая ещё не прозвучавшее возражение дочери, прямо-таки подскочившей в кресле.