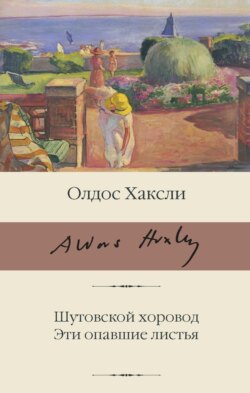

Читать книгу Шутовской хоровод. Эти опавшие листья - Олдос Леонард Хаксли, Олдос Хаксли - Страница 2

Шутовской хоровод

Глава 1

ОглавлениеГамбрил, Теодор Гамбрил Младший, Б. И. Оксф.[1], сидел на дубовой скамье в северной части школьной церкви и недоумевал, слушая первое поучение среди напряженного молчания полутысячи школьников, размышлял, глядя на широкое окно в противоположной стене, залитое синькой и желчью и кровью цветных стекол девятнадцатого столетия, теоретизировал по-своему – быстро, скачками – о существовании и природе Бога.

Стоя перед медным орлом с распростертыми крыльями и подкрепляясь в своих убеждениях шестой главой «Второзакония» (так как сегодня было первое воскресенье триместра и пятое воскресенье после Пасхи), его преподобие мистер Пелви говорил об этих вещах с завидной уверенностью.

– Слушай, Израиль, – гудел он над объемистой Библией, – Господь Бог наш, Господь един есть.

«Господь един» – мистер Пелви знал это: он изучал теологию. Но если есть теология и теософия, то почему бы не быть теографии и теометрии, или теогномии, теотропии, теотомии, теогамии? Почему нет теофизики и теохимии? Почему не изобрести остроумную игрушку теотроп, или колесо богов? Почему не построить монументальный теодром?

На огромном витраже в противоположной стене юный Давид стоял на поверженном великане, как петух, кукарекающий на навозной куче. Посреди лба у Голиафа выпирал забавный нарост, похожий на прорезающийся рог нарвала. Может быть, это пущенный из пращи камень? Или намек на супружескую жизнь великана?

– …всем сердцем твоим, – декламировал мистер Пелви, – и всею душою твоею, и всеми силами твоими.

Нет, серьезно, напомнил себе Гамбрил, разрешить этот вопрос не так-то просто. Бог как ощущение теплоты в сердце, Бог как ликование, Бог как слезы на глазах, Бог как прилив сил и мыслей – все это очень ясно. Но Бог как истина, Бог как 2 × 2 = 4 – это далеко не так ясно. Возможно ли, чтобы эти два бога были одно и то же? Можно ли перекинуть мост между этими двумя мирами? И может ли быть, чтобы его преподобие мистер Пелви, М. И.[2], бубнящий из-за спины императорской птицы, может ли это быть, чтобы он нашел ответ и ключ? Это казалось малоправдоподобным – особенно тому, кто лично знал мистера Пелви. А Гамбрил его знал.

– И слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, – ответил мистер Пелви, – да будут в сердце твоем.

В сердце или в голове? Отвечайте, мистер Пелви, отвечайте! Гамбрил проскочил между рогами дилеммы и высказался за другие органы.

– И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая.

«И внушай их детям твоим…» Гамбрил вспомнил свое детство: ему самому внушали не слишком-то усердно. «Тараканы, черные тараканы»: его отец страстно ненавидел священников. Другим его любимым словом было «идолопоклонники». Он был убежденным врагом церкви и атеистом старого закала. Нельзя сказать, впрочем, чтобы он очень уж ломал себе голову над подобными вопросами: он был слишком занят своим ремеслом архитектора-неудачника. Что же касается матери Гамбрила, то ее усердие не распространялось на догму. Она усердно делала добро, и только. Добро; добро? Теперь это слово произносят не иначе как с презрительной усмешечкой. Добро. По ту сторону добра и зла? Теперь мы все по ту сторону. Или мы просто не доросли до них, как уховертки? «Всякое дыхание да славит уховертку»[3]. Гамбрил мысленно сделал соответствующий жест и продекламировал. Но она безусловно была доброй – это факт. Не милой, не просто molto simpatica[4] – как чудесно эти иностранные словечки помогают нам называть лопату не лопатой, а как-нибудь иначе! Она была именно доброй. У тех, кто соприкасался с ней, появлялось такое чувство, точно она всем своим существом излучает доброту… Так неужели же это чувство менее реально, менее законно, чем дважды два?

Его преподобию мистеру Пелви нечего было ответить. Он с благочестивым смаком читал о «домах, наполненных всяким добром, которых ты не наполнял, и колодезях, высеченных из камня, которых ты не высекал, и виноградниках и маслинах, которых ты не садил».

Она была добрая, и она умерла, когда он был еще ребенком; умерла – но он узнал об этом гораздо позже – от незаметно подкравшейся мучительной болезни. Злокачественная опухоль – о, саrо nome![5]

– Господа Бога твоего бойся, – сказал мистер Пелви.

Даже если язвы незлокачественны, ты все-таки должен бояться. Он приехал из школы повидаться с ней перед самой ее смертью. Он не знал, что она умирает, но когда вошел в комнату, когда увидел ее, бессильно распростертую на кровати, он вдруг неудержимо зарыдал. Но она проявила выдержку: она даже смеялась. И она говорила с ним. Всего несколько слов – но в них заключена была вся мудрость, которой он должен был руководствоваться в жизни. Она говорила ему о том, каков он в действительности, и каким он должен стараться быть, и как ему сделаться таким, как нужно. И рыдая, все еще рыдая, он обещал, что будет стараться.

– И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, – сказал мистер Пелви, – дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь.

А исполнил ли он свое обещание, спросил себя Гамбрил, сохранил ли он свою жизнь?

– Здесь кончается первое поучение.

Мистер Пелви удалился от орла, и орган возвестил приближение Те Deum[6].

Гамбрил поднялся: складки его бакалаврской мантии благородно заволновались на нем. Он вздохнул и помотал головой, словно отгоняя муху или назойливую мысль. Когда настало время петь, он запел. В другом конце церкви двое мальчиков пересмеивались и болтали, прикрывшись молитвенниками. Гамбрил, свирепо нахмурившись, посмотрел на них. Мальчики поймали его взгляд, и их лица сейчас же приняли тошнотворно-ханжеское выражение; они набожно запели. Два некрасивых, глупых на вид балбеса; их давно пора было обучить какому-нибудь полезному ремеслу. Но вместо этого они попусту тратили время – свое, своих учителей и своих более способных сверстников – на то, чтобы приобрести изящное литературное образование. Собаке никакой пользы, подумал Гамбрил, если учить ее по-человечьи.

– Господи, помилуй нас; Господи, помилуй.

Гамбрил пожал плечами и обернулся, разглядывая лица мальчиков. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи, – в самом деле! Его несколько смутило то, что эта тема снова возникла, но уже в другой тональности, во втором поучении, извлеченном из Евангелия от Луки, глава 23.

– Отче! прости им, – сказал мистер Пелви своим неизменно сочным голосом, – ибо не ведают, что творят.

Да; ну, а если ведаешь, что творишь? Если, предположим, ведаешь это слишком хорошо? А ведь на самом деле «ведаешь» всегда. Не такие уж мы дураки.

Но все это ерунда, всяческая ерунда. Подумаем лучше о чем-нибудь более приятном. Как удобно было бы, например, если бы можно было приносить с собой в церковь резиновую подушку. Эти дубовые скамьи чертовски жесткие; они созданы для солидных, жирных педагогов, а не для таких костлявых заморышей, как он. Резиновая подушка, чудесный пневматик.

– Здесь кончается, – пробубнил мистер Пелви, закрывая книгу на спине германского орла.

Как по мановению волшебной палочки, орган мистера Джолли начал Benedictus[7]. Было положительно облегчением снова встать со скамейки: этот дуб тверд, как адамант. Но резиновые подушки, увы, – это был бы дурной пример для мальчиков. Выносливые юные спартанцы! Слушать божественное откровение без смягчающих пневматиков – это было одним из важнейших пунктов программы их воспитания. Нет, резиновые подушки не годятся. Вдруг ему пришло в голову, что идеальным средством были бы брюки с пневматическим сиденьем. На все случаи жизни, не только для церкви.

Одна из бесчисленных ноздрей органа издала тоненький звук, похожий на голос пуританского проповедника. «Верую…» Шумно, как перекатывается волна, все пятьсот голов повернулись к востоку. Вместо Давида и Голиафа все смотрели теперь на распятие в возвышенном стиле шестидесятых годов. «Отче, прости им; ибо не ведают, что творят». Нет, нет. Гамбрил предпочитал созерцать желобчатые каменные колонны, плавно подымающиеся к сводчатому потолку по обеим сторонам большого окна в восточной стене; предпочитал размышлять, как истый сын архитектора, о том, что идеальный Перпендикуляр – а чем он выше, тем он ближе к идеалу – это самое лучшее, что есть в английской готике. Когда он невысок, а следовательно, далек от идеала, как в большинстве оксфордских колледжей, он ничтожен, неприятен и, если оставить в стороне некоторую живописность, просто безвкусен. Гамбрил чувствовал себя лектором: следующий снимок, пожалуйста. «И жизни будущего века. Аминь». Голос мистера Пелви звучал, как гобой: «Мир вам».

Для молитвы, подумал Гамбрил, должны быть пневматические наколенники. Впрочем, в те дни, когда он имел обыкновение молиться регулярно, он прекрасно обходился без них. «Отче наш…» Слова те же, что и тогда, но в исполнении мистера Пелви они звучали совсем иначе. По вечерам, когда он прижимался лбом к ее коленям, чтобы произнести эти слова – эти слова, о Господи! те самые, которые теперь мистер Пелви убивал своим похожим на гобой голосом, – платье у нее было всегда черное, шелковое, и от него пахло ирисовым корнем. А умирая, она сказала ему: «Помни притчу о сеятеле… и семена, упавшие на каменистую почву». Нет, нет! Аминь, самым решительным образом. «О Господи, буди милостив к нам», – пропел гобой Пелви, и тромбон Гамбрил ответил тоном низким и карикатурным: «И не оставь нас спасением Твоим». Ну конечно же, пневматические колени нужны разве только членам общества религиозного возрождения и горничным; сиденье гораздо важней. Профессий, требующих сидячего образа жизни, гораздо больше, чем таких, которые требуют коленопреклонений. Нужны плоские резиновые подушечки между тканью и подкладкой. А выше, под сюртуком, трубка с клапаном: вроде полого хвоста. Достаточно будет надуть ее – и самому костлявому человеку будет удобно сидеть даже на самом твердом камне. Как это греки выдерживали мраморные скамьи в театрах?

Теперь настало время для гимна. Было первое воскресенье летнего триместра; поэтому сегодня пели особый гимн, написанный директором школы на музыку д-ра Джолли специально для первых воскресений триместра. Орган спокойно набросал мелодию. Она была проста, возвышенна и мужественна.

Раз, два, три, четыре; раз, два, ТРИ – 4.

Раз, два – и три – и четыре – и; Раз, два, ТРИ – 4

РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4

и – РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4.

Раз, два – и три, четыре; Раз, два, ТРИ – 4.

Пятьсот ломающихся мальчишечьих голосов подхватили мотив. Чтобы не подавать дурного примера, Гамбрил открывал и закрывал рот, но – беззвучно. Только на третьем стихе он дал волю своему сомнительному баритону. Ему особенно нравился третий стих; по его мнению, этот стих был величайшим достижением директора на поэтическом поприще.

(f) Кто бездельник (dim.) и ленив,

(mf) Козней дьявола страшись,

(ff) Чтоб тебя не ввергли в ад.

Здесь д-р Джолли сопровождал основную мелодию глухими аккордами в нижних регистрах, долженствовавшими изображать всю глубину, мрачность и отталкивающий вид обители сатаны.

(ff) Чтоб тебя не ввергли в ад,

О Ты трудись. (dim.) В труде (рр) молись.

Труд, думал Гамбрил, труд. Боже, как страстно он ненавидел труд! Пусть Остин трудится, сколько ему положено! Ах, если бы у него была своя самостоятельная работа, по вкусу, приличная работа, а не такая, какой приходится заниматься ради того, чтобы не умереть с голоду! Аминь! Д-р Джолли выпустил в воздух две пышных струи благоговейных звуков; Гамбрил аккомпанировал ему всем своим сердцем. Аминь, и точка.

Гамбрил снова сел. «Пожалуй, было бы удобней, – подумал он, – если бы хвост был настолько длинным, чтобы можно было надувать брюки, когда они надеты. В этом случае хвост придется обвертывать вокруг талии, как пояс; или нет, пожалуй, лучше сделать его петлей и прицеплять к подтяжкам».

– Девятнадцатая глава Деяний апостолов, стих тридцать четвертый, – загремел с кафедры громкий, резкий голос директора. – «Закричали все в один голос и около двух часов кричали: велика Артемида Ефесская!»

Гамбрил устроился как можно удобней на дубовой скамье. Видимо, предстоит одна из действительно головокружительных проповедей директора. Велика Артемида. А Афродита? О, эти скамьи, эти скамьи.

К вечерней службе Гамбрил не пошел. Он остался дома, чтобы проверить выпавшие на его долю шестьдесят три каникулярные письменные работы. Они лежали штабелями на полу возле кресла: шестьдесят три ответа на десять вопросов о Рисорджименто[8]. И надо же было выдумать – Рисорджименто! Это был один из директорских капризов. В конце предыдущего триместра он созвал специальное собрание учителей, чтобы рассказать им все о Рисорджименто. Это было его последнее открытие.

– Рисорджименто, господа, является самым значительным событием в новейшей истории Европы. – И он стукнул по столу и вызывающе оглядел всех собравшихся: не вздумает ли кто-нибудь возражать?

Но никто ему не возражал. Никто никогда не возражал ему: все знали характер директора. Он был столь же свиреп, как и капризен. Он вечно делал какие-нибудь открытия. Два триместра тому назад это было подпаливание: после стрижки и до мытья головы необходимо подпалить волосы.

– Волос, господа, это трубка. Если его обрезать и оставить кончик открытым, вода проникнет внутрь и трубка загниет. Поэтому, господа, такое большое значение имеет подпаливание. Подпаливая волосы, мы закрываем кончик трубки. Завтра, после утренней службы, я обращусь к мальчикам с речью на эту тему, и я надеюсь, что все классные наставники, – и он обвел всех присутствующих суровым взглядом из-под нависших бровей, – будут следить за тем, чтобы все мальчики регулярно подпаливали себе волосы после стрижки.

После его речи в течение нескольких недель все ученики, проходя, оставляли за собой удушливый и тошнотворный запах паленого, точно все они только что вышли из ада. Теперь это было Рисорджименто. А как-нибудь на днях, подумал Гамбрил, это будет мальтузианство, или десятичная система, или рациональная одежда.

Он взял первую попавшуюся пачку работ. К большинству из них были пришпилены отпечатанные вопросы.

«Дайте краткое описание характера и деятельности папы Пия IX, со всеми известными вам датами».

Гамбрил откинулся на спинку кресла и принялся размышлять о своем собственном характере, с датами. 1896: первая серьезная, сознательная и преднамеренная ложь. «Это ты разбил вазу, Теодор?» – «Нет, мама». Ложь эта лежала у него на совести почти целый месяц, мучая его все больше и больше. Наконец он сознался. Или, вернее, он не сознался: это было бы слишком трудно. Он вел нить разговора – очень тонко, как ему тогда казалось, – от вопроса о непластичности стекла через вопрос о поломках вообще к вопросу об именно этой разбитой вазе, он, по существу, заставил мать спросить его вторично. И тогда он разразился слезами и ответил: «Да». Ему всегда трудно было говорить о чем бы то ни было прямо, без подготовки. Его мать сказала ему, умирая… Нет, нет; не нужно об этом.

В 1898-м или 1899-м – ох уж эти мне даты! – он заключил со своей маленькой кузиной Молли договор, согласно которому она должна была показать ему себя совсем раздетой, если он, со своей стороны, сделает перед ней то же самое. Она выполнила свое обязательство, а он, в припадке охватившего его в последнюю минуту стыда, нарушил свое обещание.

Затем, когда ему было, вероятно, лет двенадцать и он еще учился в начальной школе, в 1902-м или 1903-м, он провалился на экзамене, причем сделал это нарочно: он боялся своего одноклассника Садлера, который хотел получить награду. Садлер был сильнее, чем он, и гениально умел преследовать. Он провалился так позорно, что огорчил свою мать; а объяснить причину было невозможно.

В 1906-м он впервые влюбился – и гораздо более страстно, чем когда бы то ни было впоследствии, – в одного из своих сверстников. Любовь эта была глубокой и платонической. В тот триместр он тоже учился плохо, но не нарочно, а из-за того, что помощь юному Виккерсу отнимала массу времени. Виккерс был дурак дураком. В следующем триместре он появился (staphylococcus pyogenes[9] питает слабость к подрастающему поколению) весь в пятнах и прыщах. Страсть Гамбрила улетучилась так же внезапно, как возникла. В этот триместр он, помнится, получил вторую награду.

Однако пора было подумать серьезно о Pio nono[10]. Co вздохом отвращения и усталости Гамбрил взглянул на сочинения. Что мог сказать о первосвященнике Фалароп Старший? «Пия IX звали Ферретти. До того как стать папой, он был либералом. Добродушный человек с нижесредними умственными способностями, он думал, что можно разрешить все трудности при помощи доброй воли, небольших реформ и политической амнистии. Он написал несколько энциклик и один силлабус»[11]. Фраза о нижесредних умственных способностях привела Гамбрила в восторг: Фалароп Старший получит по крайней мере на единицу больше за то, что так хорошо заучил все это наизусть. Он обратился к следующему сочинению. Хиггс придерживался того мнения, что «Пий IX был добрым, но глупым человеком, который думал, что он может осуществить Рисорджименто при помощи небольших реформ и политической амбиции». Биддос проявил большую суровость. «Пий IX был нехороший человек, который сказал, что он непогрешим, а это показывает, что у него были нижесредние умственные способности». Сопуит Младший разделял общепринятое мнение об умственных способностях Пия и обнаруживал близкое знакомство с неверными датами. Клегг-Уэллер был многословен и охотно выставлял напоказ свои познания. «Пий IX был не так умен, как его первый министр, кардинал Антонелли. Когда он вступил на папский престол, он был либералом. Меттерних сказал, что он никогда не рассчитывал на либерального папу. Тогда он сделался консерватором. Он был добрый, но не умный, и думал, что Гарибальди и Кавур удовольствуются небольшими реформами и амнистией». Наверху работы Гарстенга было написано: «Во время каникул я болел корью и успел прочесть только первые тридцать страниц книги. О папе Пии IX ничего не говорится на этих страницах, содержание которых я здесь вкратце изложу». Вслед за этим следовало краткое изложение. Гамбрил с удовольствием поставил бы ему высший балл. Но деловитый ответ Эплярда напомнил ему о его долге. «Пий IX стал папой в 1846-м и умер в 1878-м. Он был добрый человек, но его умственные способности были ниже…»

Гамбрил отложил сочинение и закрыл глаза. Нет, это просто невыносимо. Продолжаться дальше так не может, не может. В летнем триместре тринадцать недель, в осеннем снова тринадцать, а в весеннем одиннадцать или двенадцать; а потом опять летние тринадцать, и так далее до бесконечности, до бесконечности. Так больше нельзя. Он уедет и станет жить в нужде на свои триста фунтов в год. Или нет, он уедет и примется наживать деньги – да, это будет правильней, – наживать деньги, в большом количестве и без большого труда; он будет свободен, и он будет жить. Это будет впервые, что он заживет. Закрыв глаза, он видел себя живущим.

Вот он идет по устланным плюшем полам какого-нибудь обширного и развратного «Ритца»[12], медленно, непринужденно, уверенно; по устланным плюшем полам, а там, в конце длинной анфилады, там Майра Вивиш, – на этот раз она ждет его: в нетерпении устремляется к нему навстречу, теперь уже униженно любящая его, а не холодная, свободная, смеющаяся любовница, как-то раз презрительно уступившая его страстной и безмолвной настойчивости, а затем, через день, вновь отнявшая у него свой дар. По устланным плюшем полам – обедать. Нельзя сказать, чтобы он по-прежнему был влюблен в Майру, но месть сладка.

Вот он сидит в своем собственном доме. Китайские изваяния смотрят из ниш; статуи Майоля страстно предаются созерцанию, дремлют и кажутся более чем живыми. Картины Гойи висят по стенам, в ванной красуется Буше; а когда он входит со своими гостями – какой чудесный Пьяццетта[13] красуется над камином в столовой! Прихлебывая старое вино, они ведут беседу, и он знает все, что знают они, и даже гораздо больше: он дает им, он вдохновляет, а они усваивают и обогащаются. После обеда исполняются квартеты Моцарта; он раскрывает папки и показывает своих Домье, своих Тьеполо, свои этюды Каналетто, свои рисунки Пикассо и Льюиса и чистоту линий своих обнаженных Энгров. А потом, уж если говорить об одалисках, идут оргии, без усталости и пресыщения, а женщины – как картины – само наслаждение, искусство.

По пустынным равнинам сорок лошадиных сил мчат его к Мантуе, рабадуб-адубадуб, с выключенным глушителем. К самому романтическому городу на свете.

Когда он говорит с женщинами – как непринужденно и дерзко говорит он теперь! – они слушают и смеются и лукаво смотрят на него из-под опущенных век, и в их взгляде сквозит согласие, призыв. Когда-то он сидел с Филлис – бог знает как долго – в теплой и безлунной тьме, не говоря ни слова, не решаясь сделать ни одного жеста. И в конце концов они расстались, нехотя и все так же безмолвно. Теперь Филлис снова с ним, среди летней ночи; но на этот раз он говорит то нежно, то требовательно, еле слышным, полным желания шепотом, протягивает руки и берет ее, и она лежит обнаженная в его объятиях. Все случайные встречи, все приключения, какие он замышлял, повторяются вновь; теперь он знает, как жить, как пользоваться ими.

По пустынным равнинам к Мантуе, к Мантуе мчится он – легко, свободно, один. Он исследует ужасы римского общества: посещает Афины и Севилью. С Унамуно и Папини он непринужденно беседует на их родном языке. Он понял в совершенстве и без всяких усилий квантовую теорию. Своему другу Шируотеру он пожертвовал полмиллиона на физиологические исследования. Он посетил Шёнберга и уговаривает его писать еще более хорошую музыку. Он доказывает политическим деятелям, как глубоко они невежественны и испорчены; он заставляет их работать ради спасения, а не гибели человечества. Когда раньше ему как-то пришлось выступить с речью, он нервничал так, что ему стало дурно; тысячи людей, внимающие ему теперь, склоняются подобно колосьям под ветром его красноречия. Но лишь мимоходом, изредка он берет на себя труд потрясать их. Теперь он с необычайной легкостью находит общий язык со всеми, кого встречает, он понимает все точки зрения, он умеет проникнуться духом самых чуждых ему людей. И он знает, как кто живет, что значит быть ткачихой, мусорщиком, машинистом, евреем, англиканским епископом, мошенником. Раньше он привык беспрекословно примиряться с тем, что его вечно надувают и одергивают; теперь он постиг искусство быть грубым. Он как раз ставил на свое место того нахального портье в «Континентале», который объявил, что десять франков – это слишком мало (и который, если быть верным истории, получил еще пять), когда его квартирная хозяйка постучала, открыла дверь и сказала: «Пожалуйте обедать, м-р Гамбрил».

Слегка стыдясь того, что его застали за таким, с точки зрения его новой жизни, неблагородным и банальным занятием, Гамбрил спустился к своей жирной котлетке с зеленым горошком. Это был его первый обед с тех пор, как он дал волю своему воображению; и несмотря на все злополучное сходство этого обеда со всеми прежними, он ел этот обед в приподнятом и торжественном настроении духа, точно приобщаясь к таинству. Мысль о том, что наконец-то, наконец-то он делает что-то со своей жизнью, наполняла его энергией.

Доев котлетку, он поднялся к себе наверх и, наполнив два чемодана и дорожный мешок своим наиболее ценным имуществом, принялся сочинять письмо к директору. Конечно, он мог бы уехать и без письма. Но ему казалось, что будет благородней, будет больше соответствовать его новому образу жизни, если он, уйдя, оставит оправдание – или, вернее, не оправдание, а обличение. Он взял ручку и стал обличать.

1

Бакалавр искусств, воспитанник Оксфордского университета. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Магистр искусств.

3

Пародия на библейское: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

4

Очень симпатичная (ит.).

5

Милое имя (ит.).

6

Тебя, Господи, хвалим (лат.) – начало молитвы.

7

Благословен (лат.).

8

Risorgimento – «Второе итальянское Возрождение» – период с конца XVII века до освобождения и объединения Италии, то есть до середины XIX века.

9

Staphylococcus pyogenes – гноеродный микрококк, вызывающий гнойные прыщи.

10

Пий девятый (ит.).

11

Силлабус – список (лат.) – список осужденных церковью заблуждений, опубликованный Пием IX в 1864 году.

12

Самый фешенебельный ресторан в Лондоне.

13

Джованни Баттиста Пьяццетта (1683–1754) – венецианский художник.