Читать книгу Неизвестные письма - Олег Юрьев - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

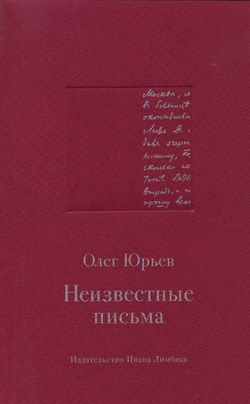

Неизвестное письмо писателя Я. М. Р. Ленца Николаю Михайловичу Карамзину

ОглавлениеМосква, Маия 23-го дня 1792 г.

Любезный Друг и Покровитель, милостивый Государь мой Николай Михайлович!

Вообразите – чудо свершилось! На Языке чуждого моего Отечества вдруг я и писать, и говорить способен сделался будто на Языке, мне природном! С-издетства я того желал, но, увы, достичь не умел. Вот как еще недавно, во время почти што месячной болезни моей, доносил я Его Сиятельству Графу Ангальту о важнейших моих предложениях по обезопашению Москвы от наводнений:

…все уподоблений скорости взяты о течении води а ежели народ не разсуждая нежели по одному чувству (вида или слуха) в весном времени увидит речку Москву заводненну проливая себе на ту сторону с раззорением домов и церквей и не малым иждивением казны государевы для отведения оной в новой некоторой стан, он не может понимать, что совершенная мелкость в летнем времени, так что иногда пешком проитти можно есть наказание божие ежели сердечными молитвами и прилежным старанием о натуры сих речных течений не отвращаеться…

Ежели господ всех господ котораго хотя на языке безразсудно и нескромно на всяком иногда и дурном деле имевши, так мало знают как и познать желают (потому что всякой думает оправдаться грязем собственных своих дел) ежели – как я приметил и должно здесь обявиться, порочная скверность безделных и безразсудных на улицах скитающих разбоймоков в имянах собственных великих фамилий к тятбу, зажагательству и тайноубивству повод возмут, дабы по обявленю пожара, или некотораго голодою и ударом на желудоък смертоубивства вина упала на ту фамилию или на тот дом или на того человека невиннаго: дало глупому сему народу о старых скверностей язычества и действующых нечистых духов сих заблюждений, о даймонах прикасающих их воображениям на всяком деле, освобождение, дабы могли понимать что стыхий которые орудие в руке всевышнаго связем сложением и употреблением суть благополичие или и жерло наказания и бич оскверненных безбожников дурные свой дела скрывающих ложными видами благочестия…

Ха-ха, разбоймоков! Внедолге приготовлю я новое Объяснение относительно Мер противу Наводнений и Пожаров Московских, но сие внятною и приятною Рускою речию начертано будет. То ведь единственная помощь, мною от Вас не полученная, дорогой друг, – и сколь ни хищрился я Вас в Российскою Лингвою конверсацию заманить, всякой раз Вы отвечали на языке моей родимой чужбины – на Немецком, который – я знаю! – дорог Вам в точности как и мне: как озорочок ока! Каково? – озорочок ока! Но теперича не отвертитесь – станем говорить по-Руски!

Где Вы сейчас, в Москве или у себя в нижегородской? Слыхали о аресте Николая Ивановича Новикóва? Конечно, слыхали! Я ждал, ждал, што дело разъяснится, но Николай Иванович не возвращался. И теперь уж я наверное знаю: и за мною бы вскоре пришли да и свезли меня в Петербург, в Тайную Экспедицию к господину Шешковскому! Государыня полагает ошибочно, будто за отъездом барона Шредера я-де и есть Великий Магистр и Великий Дракон розенкрейцеров московских и поддерживаю противузаконные сношения с прусским Двором и парижскими якобинерами. То налгали на меня добра моего нежелатели! И как я сие уразумел, сей же час бросился из дому вон, в одном камизоле, без шляпы и палетота! Дрожью полнится сердце, как подумаю, што Его Сиятельство граф Ангальт Ее Величеству письмо мое передал с предложением перелить Царь-пушку в Царь-печатню для Новикова… И вот уж я третий день по Москве хожу, и в замоскворецких лопухах ночую, похожих на пальмы африканские, врытые в землю по самую головку, и дрожу от холода, голода и ужаса.

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

Маий в Москве блистает. Или блещет, Николай Михайлович? Душою я Руской, но Руской язык оченно труден бывает, даже и по свершении сказанного Чуда. А каково же Немцу и протчему Европейцу Древлеславянский труден, во службе Церковной употребляемый Язык! Без оного же неможно: Рускую речь пронизывает… пронзает?.. он на манер рудных жил, часто выходящих наружу…

Маий в Москве блистает, но пахнет пожаром. То здесь, то там (семо и овамо, правильно?) небо по середке заполыхивает, а по низу чернеет, быстро закапчиваясь. Когда-нибудь великой сей град, возлюбленного нашего Отечества Столица Первопрестольная, окончательно погорит! Хорошо бы хоть с смыслом и значением погорел, хорошо бы Всесущный ему нашел некой резон гишторической для пожара, дабы всесожжение Московское Знамением зделалось и велением Промысла, а не простым небрежением обывателей!

Вот пожарные едут на телеге. С баграми и ведрами. Лошадка каурая никуда не торопится, пожарные, видимо, тоже. «Эй, братцы», – хочу я им крикнуть, но слова клиокчут (клекочут?) в гортани. – «Ишь, немец какой, – болтая с телеги ногами в пыльных подвернутых сапогах с торчащими оттуда онучами, добродушно замечает пожарный. – Перебрал, видать…» – «Нешто и немцы пьют?» – спрашивает его другой, лапотный и в армяке, видом внедавне из деревни, барином к пожарному ремеслу пристроен и твердо намерен набраться московской учености. – «Курица не пьет, так она и не птица, а глупое существо. Все протчие создания Божьи не отказываются. Ее же и монаси приемлют, говорят добрые люди. А немцы – што немцы? Немцы небось тоже люди». Разговор так распаляет жажду пожарных, што каурая лошадка получает вожжою по крупу и сворачивает с пути. И, кося заплывшим пламенем глазом, трусит в направлении ближайшего кружала. Еще один московской дом выгорит без следа. «Может, немца возьмем?» – спрашивает в армяке. – «Не-е, ему уж по горло, пущай отдыхает». И телега исчезает в проулке.

…Прожект же о учреждении Университеты в Пскове-Плескау, где бы Руские и Немцы совместно и по-братски поприще благородных Наук превосхождали, как по-Руски, так и по-Немецки, очевидною моею любовью к Отечеству и Просвещению вдохновлен и осердить Государыню он не мог, нет, не мог! К нещастию, немецкие жители в Лифляндии Руского не знают и не желают. Дитем в Дерпте (Диорпте? рискну ли на новую буковку русскую? – Дёрпте? нет, не мое то дело новые буквы в Ортографию Рускую вписывать, на сей щот имеется в Санкт-Петербурге Академия Наук, вот пущай она и решает!), где батюшка мой, ныне Генерал-Суперинтендант люторской церкви в Лифляндии, пасторское служение имел, пытался я сие наречие от мужиков воспринять, с зимою санным путем из Плескау приходивших – с обозами рыбы и дичи мороженой, полотна беленого, кож и мехов. Или от купцов в Руской лавке, всем тем торг ведущих и сверху того наилутшие в Дерпте тулупы и шубы строящих. Помню, гостюя… гостя?.. у брата, в Тарвасте пасторат получившего и посему в долгожданный союз супружества вступить могшего, умолял я доброго батюшку заказать мне за три Рубли в Руской лавке овчинку, приводя всепочтительнейше тот резон, что неможно в наших широтах зимою в палетотике прозябаться. Без шубейки на руской овчине как бы я в Генваре домой воротился, высокочтимый господин Папа?! Можно ли до самой весны у возлюбленного братца на шее седать? Когда они в самых началах домашнего обзаведения своего обретаются! Овчинку бы взять у Руских в лавке, а для верху годен единственно Этамин, ежели не весь разошелся по зимнему времени.

Батюшка был дерзостию такою недоволен, а пуще рвением моим к изучению Руского языка. «Господин Сын легкомысленный и непокорный, – изволили они довесть до сведения моего. – Язык сей изучать Вам лишне! Милостию Государей Российских не требуются дворянству, купечеству и сословию священнослужительствующему в Курляндии и Лифляндии никоторые языки, помимо наречия нашего природного, а такоже Французского для конверсации светской купно с Латинским и Греческим для сыновей наших, благородные Науки и Искусства превозмогающих. А которые ненемцы, должны сами в Губерниях наших Немецкий Язык понимать, ибо сей есть для них Язык Христа, Просвещения и Цивилизации».

Ненемцы, Unteutsche – таково зовутся у нас все ненемцы – и эсты, и летты, и леттогаллы, и белые русы. Премного размышлял я над сим словом – «ненемцы»: когда ненемцы означает «не немцы», должно «немцы» означать «не мцы». Не пришли ли немцы в Европу из областей, где могучее племя Мцов их в небрежении держало, зовя просто «не-Мцы». И не Мценск ли город и вокруг – область эта, Родина всех народов Германских?

Баба с пирогами подовыми в корзине из широкого луба. Корзина накрыта тряпицей, сквозь тряпицу восходит пар, густо розовеющий на закате. «Барин, барин, а вот пироги с кашей, да с рыбой, да с капустой, да с грибами! Барин, возьми на копейку! Хорошие, с пылу!» Я развожу руками, копейки у меня нет. Была у меня копейка, да в палетоте осталась, коли не выкатилась на радость новиковским печатникам в прореху карманную – за тем как зделалось, Николай Михайлович, неудовольствие Высочайшее на наших друзей свободнокаменьщицких и типографии университетской, Новикóвым арендованной, да лавкам его книжным произошло раззорение, признаюсь, обедал я раз-другой с людьми в нижней трапезной Дружеского ученого общества у Меньшиковой башни, где и мы когда-то с Вами живали как в некоем монастыре учености и просвещения! Добрые ребята печатники, честные ребята! Но уж больно шутить любят: таракана мне в шти пустят и смеются, когда я его пугаюсь, ложку бросаю, и кричу, и топаю. Или не они пустят, а он уже у стряпухи Маланьи во штях был. Поражает меня, Николай Михайлович, небрезгливость простонародья Российского: коли найдет у себя таракана во штях, вынет его мизинцем да и скажет: «Экой здоровой прусак, кормит его, видать, Маланья лутше нашего!» Стряхнет с мизинца на пол и дальше кушает.

Баба смотрит на меня из-под серого платка искоса, как уличная серая птичка, сует мне в руку пирожок и убегает. Пирожок с кашей. Не люблю я пирогов с кашей, уж лутше бы с грибами! И добро бы еще каша-то грешневая была, а то какая-то пшенная, прости Господи, с тараканьим мелким похрустом размазня…

…Тако же полагаю, што и мысли мои о привлечении Московских купцов к продаже Лифляндским и Курляндским дворянам мехов сибирских драгоценных крамолою Ее Величеству показаться нимало не могут. И то, смехотворное же сие дело: дворяне Лифляндские и Курляндские живут в Отечестве, изобильном и славном мехами своими, а шубы покупают канадские из Франции завезенные. Я обежал всех Московских купцов, ведущих торг кожами и мехами, дабы их убедить в Риге и Ревале конторы и лавки открыть. Купцы медленно всасывали чай с блюдечек, медленно спрашивали: «А какие тебе, к примеру, куртажные следуют, мил человек?» Я не знал, какие мне следуют куртажные; купцы укоризненно качали бородами и наливали себе новые блюдечки. От этого беганья по купцам, от самоварного жара, от запаха постного масла, от варенья грушевого и малинного да от водок цветных духовитых зделался я болен и месяц лежал в лихорадке, чуть не умер. Но делу сему следует продолжену быть – и не единственно для прибыли интересной, но и теснейшего срастания различных частей и народностей Отечества ради, равно как и для возбуждения в немецких Дворянах чувства принадлежности к Рускому государству. Сие несомнительно есть в смысле доброй и просвещенной Государыни нашей Екатерины Алексеевны, Матери Отечества, Афины Паллады, Самодержицы и Фелицы. Умоляю Вас, друг и покровитель, милостивый государь Николай Михайлович, пишите, пишите, немедля пишите Ее Величеству верноподданнейше в обеление Николая Ивановича и других вольных каменьщиков, што ничего они, окромя добра и просвещения, для России не желают. Вас с Вашим слогом и с Вашим сердцем наверное послушают! Да и знают все в мире, што Вы, как из путешествия Европейского воротились, алчную на кровь революцию галльскую и алчную на злато свободу альбионскую повидавши и нежным сердцем возненавидевши, к друзьям нашим, московским розенкрейцерам, охолодели и долее с ними не дружествуете.

Напишите! Ее Величество бессомненно врагами Просвещения в заблуждение введена, умное, благородное слово ее тронет!

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

О, Николай Михайлович, теперь, когда я и говорю, почитай, как природный Руской, и свободно пишу и читаю по-Руски, не затруднюсь я и «Письма» Ваши прочесть, Путешественник славной! – как известия о прошлой, почти што забвенной моей жизни, о Дерпте, о Штразбурге, о Франкфурте, о Веймаре, о дорогих моему сердцу и мучительных моей памяти городах. О Виланде, Лафатере и Гердере, о братце Гете и о всех протчих, кому я Вас рекомендовал… Кроме Гете, конечно, но к нему ведь рекомендаций не надобно – всякой проезжающий идет к нему в дом, как в зверинец идут любоваться на Элефанта индейского, вход медною монетою восхищения оплатя. А про меня говорил ли Вам старый друг Вольфи? И што же? Вот престанет бурный Борей над нашими главами неистовствовать, ворочусь я домой и в вивлиофике у Николая Ивановича «Московского журнала» подшивку возьму да и все Ваши Письма прочту по порядку. Может статься, и переведу сколько-либо на Немецкий? Хоть Вы Немецкий Язык и не хуже меня знаете, точь-в-точь как Немец природный, но Ваши обязанности в отношении Словесности Руской и самоей России досугу Вам не оставят собственных Ваших Трудов на Наречия чуждые преложением развлечену быть! А мне бы за щастие пришлось, Николай Михайлович, да? Да?

Сел на лавочку у чьих-то ворот, в одной руке пирожок недоеденный, в другой новиковской бумаги десть, шпагатиком льняным перевязана – все мое имущество. Смеркается. Московской закат тонкою светящеюся пылью сыпется с запада неба. Ворота отворяются с грохотом и скрежетом тридцати замков и щеколд, со двора выглядывает баба и – выплескивает мимо меня, размахаясь пошире. Кажется, бабе охота доплескать до противуположных ворот, но она не решается, ибо известна: докинет – будут драть! Надо бы написать Его Высокопревосходительству Главноначальствующему нашему Московскому, Генерал-Аншефу князь Александру Александровичу Прозоровскому, штобы Указ вышел о воспрещении обывателям выбрасывать помои и нечистоты на улицу. Пущай на задний двор выбрасывают! Братец Гете, слыхал я, много сил и лет положил на обывателей веймарских к тому приучение. Утро в Веймаре в мою еще бытность начиналось дружным хлопаньем ставен и булькающим струением обывательских моч?.. мочей?.. на проезжую улицу. Оно и понятно – задний двор свой, а улица чужая, герцогская… Но што Вольфганг себе положит, того непременно достигнет, такой уж он человек. И Вы такой, Николай Михайлович. А я не такой…

Баба захлопывает ворота и долго еще лязгает замками и щеколдами. Мимо пробегает мальчишка, видит меня, останавливается, выставлет углом полу армячка и звонко кричит: «Жид – свиное ухо!» – и наутек, мелькая маленькими босыми пятками. Хочу приподняться и крикнуть негоднику: «Как смеешь ты обижать родню нашего Спасителя?!» – но слова смешиваются во рту, не выговариваются, а только мыр-пыр какое-то – Николай Михайлович, да што ж это? я уж, кажется, Великоросским наречием отменно хорошо говорю! Хочу тогда крикнуть «Pfui Deibel», но и эти простые слова застревают и перемешиваются у меня во рту. Напрягаю из всех сил язык, вытягиваю шею, но единственное, што вырывается, – черное русское слово на всю улицу. Кучер в высокой шляпе с загнутыми полями хохочет с козел пустого барского экипажа: «Эко немец загнул! Н-но, родимая!» День его зделан.

Вот Вы, Николай Михайлович, не в обиду будь сказано, «Солдат» моих небось и не дочли, заскучали, а дочли бы – узнали бы: в сих «Солдатах» ежели не предвещание революции французской содержится, то объяснение ее кровожадности. Ненависть оскорбленных третьего сословия людей – купцов, дохтуров, адвокатов – да и жидов, видимо! – к дворянству французскому, их и жен ихних и дочерей не почитавшему за племя Адамово и Чести и Достоинства за ними не знавшему – державшему их за некие игрушки или, в лутшем случае, за собачек али облизьянок домашних. И чем богаче и ученее сословие третие становилось благодаря неусыпной заботы Королей французских о поддержании промышленности и торговли, тем более ненависти збиралось под черными сюртуками. Так взрастали Дантоны и Робеспьеры!

Само собою разумеется, в Государстве Российском подобное произойти не может – Монархиня наша, Екатерина Великая, всем народностям и сословиям Отечества равно Мать! Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

Да и как поглядишь на купцов и заводчиков Московских, у самоваров своих семиведерных посереди грушевых и вишневых садов благоденствующих – им-то на што обижаться и жаловаться? Живут в изобилии, никто с ними скверных шуток не шутит, а пошутит – есть где защиты искать. Генерал-Губернаторы Московские ездят к ним чаи распивать да жеребцами скаковыми меняться. Великой Петр превратил Российское дворянство в сословие служилое, не кровию, но заслугами от Государства честь и содержание имеющее. Екатерина, Жезл Правости, жезл Царствия своего, дала сему Дворянству вольность, ибо настало время Просвещения и с кого же оно в России начаться было должно, как не с Сословия Благородного. Но сословие сие рахманов индейских Кастою здесь никогда не бывало, всех протчих детей человеческих за некий уличный прах почитающих. Дворяне российские владеют людьми, но оных за людей знают!

То ж и в Германских землях – и там Революций никогда не будет или, точнее, никогда они не будут успехом увенчаны, ибо мещанство Немецкое пред аристокрациею преклоняется (вспомяните хоть братца Гете!), а аристокрация просвещена не в пример французской, от налогов и податей мещанских зависима, да и могущества того не имеет, каким в бывалом королевстве Французском князья, графья да бароны с кавалерами наслаждалися.

Надо бы, што ли, уже с лавочки подыматься и дальше итти – но куда дальше? К реке разве? А пирожок – оставить его громадным купеческим кошкам, худым мимобеглым собакам, воронам, слетающим на поживу с крестов, – али самому доесть? Должно доесть – невкусной, остывший пирожок, но когда еще другой достанется?

Каково же странна сия муха – с любовью роится вокруг меня, будто бы понимает мысли мои и отвечает движениями тела на мысли, какие имеются у меня в голове, и на проблемы, каких бы и глубокомысленнейшие мерных наук искусники не разрешили. Не Аутомат ли она? Творец Всемогущий! – она обчищается ножками, принимает глубокомысленный вид… ах, и ничего не мыслит? совсем ничего? Гордый человек! Гордыня твоя препятствует зрению твоему. Откуда же тогда укоризна, какую выказывает она сестрице, мешающей ей размышлять? Откуда взыскание помощи, когда наступает опасность? Совершенный полет, всякое людское искусство устыжающий? Усаживается преследователю своему на главу или же улетает от его лица. Не ведаю покуда, есть ли у нее Папеж, али Бискуп, али Супер-Интендант, али Аббат, али Лейб-Медикус, но она благочестива, ибо, когда я хочу перекреститься надкушенным пирожком, летит от крестного знамения прочь. – Кто есть я? – Сия муха мыслит свободней и великодушней меня, кто ей легкомысленно смерти желал лишь для того, што она его без приятности прикоснулась, когда он вознамерился на лавочке задремать. Она ступает по мне, но никакой малости у меня не отнимает, хотя и не дарит ничем – она живет… и Бог один знает, чем живет она, а я того не вижу…

…Небезызвестен я, Николай Михайлович, што Вы в Веймаре побывали – всио ли там, как было? – со всеми ли все там на ты еще: герцог, Гете, Гердер, придворные?.. и носят ли фрак темно-синий с оловянными пуговицами, желтый жилет и штаны кожаные с сапогами? Форма одежды вертеровская! Нет, навряд. Не станет же тычить?.. тыкать?.. кого ни попадя Господин Министр Того и Сего – и Строительства Дорожного, и Дел Рудных, и Финансов, и даже Военным Министром поставили Гетиньку нашего! Боже Святый, Боже Крепкий! Это же я, я Министром Военным герцогства Веймарского и Эйзенахского должен был зделаться! Што Вольф разумеет в военных делах? ничего, он же юрист! Это я жил в армии, в городах гарнизонных, это я написал «Солдат», это я понял, где средоточится зло в жизни любого Войска, што превращает добрых людей в зверские существа – бессемейное их состояние! И подавал же я Его Герцогскому Высочеству великолепный Прожект нащот Военной реформы, но некое нещастное происшествие, Вам, вероятно, известное, зделало обретание мое в Веймаре долее невозможным. Што ж, статься может, и к лутшему Провидение распорядилось: где Веймар, а где Россия! Когда бы приняла Государыня предложения мои, зделалось бы победоносное войско Российское сообществом людей добродушных и добродетельных, а протчие Государи поглядели бы, поглядели! – и позавидовали бы, и за великою Императрицею нашею потянулись! И – шутка Гения Гиштории! – мир на земли пришел бы из войск!

Куда по эдакой темени?.. Вон офицер идет, пред него лакей али солдат с факелом трещащим и сыпящим искры. Я лутше за ними пойду, Николай Михайлович, – боязно же во мраке одному, как во ките Ионе-пророку. Может, и сыщу, где объятиям Морфея отдаться – некакую сараюшку, дворовых небрежением не запертую…..ох, хорошо бы какие-никакие рогожки тамо нашлись ветхие, хотя бы пара, али прошлогоднего сена поболе клок…

…О нет! нет! чушь! Офицер сей не иначе как за мною послан – найти, железы наложить и в камеру арестную свесть! Лутше я пьяницею спящею притворюсь, руской человек, он же пьяного не обидит, так ведь, Николай Михайлович, так?

А вдруг офицер этот неруской какой выходец, и, не дай Бог, соплеменник мой, немец?.. Немцы над пьяными любят подшучивать – суют им в ноздри бумажки зажженные, пишут мелом обидные слова на спине и протчее тому подобное.

Прошли, стороною прошли: даже не глянули! – Руские, Виват, Руские!

Так на чем бишь я остановился?….Да, бесценный друг и покровитель Николай Михайлович, Ваше превосходительство г-н Министр, брат Гете, супруг мой во священном супружестве Духа, ну признай же, признай, пока еще не поздно, что блистательность твоя окружает ничто! И блистательность твою окружает ничто! И меж двух ничто блистательность твоя, как полая Луна в Космосе безвоздушном, ни на чем висит, единственно произволением Божиим! Зачем не обратишь ты дарование свое неземное не на пиэски для придворного феатра и иные безделицы, но на вещи истинно важные!? На положение солдат в армиях наших государей, к примеру! Я, как ты знаешь, пытался обратить внимание Его Герцогского Высочества на необходимость реформы веймарского Войска, но был осмеян и изгнан. По возвращении в Отечество – да, да, и не пожимай, пожалуйста, иронически круглыми своими плечами: да, в Отечество в мое, в Россию! – подал я Всемилостивейшей Государыне и Матери всенародной Екатерине Алексеевне предложения, до того предмету относящиеся. Когда бы приняла их Государыня, победоносное войско Российское зделалось бы еще и сообществом людей добродушных и добродетельных, а протчие Государи поглядели бы, поглядели! – и позавидовали бы, и за Императрицею нашею потянулись! И – шутка Гения Гиштории! – мир на земли пришел бы из войск! Завидуешь? И то: Россия не Веймар, не княжество игрушечное с игрушечною армиею, но Держава Великая! Что, съел? Бе-бе-бе!..Простите, Николай Михайлович, это я не Вам, это я ему нос кажу, Вольфу, – пущай знает! Бе-е-е!

…А ежели дивишься ты, друг мой милой и брат во служении Аполлону и Музам, что не природный Язык наш от меня слышишь, но наречие Руское, то знай: отныне токмо по-Руски пишу и говорю я, ибо сие Наречие все протчие содержит и порождает и есть, по всему вероятию, Язык первых Людей, во всяком из нас сокровенно живущий. И ты его знаешь, сей Язык, – лишь не знаешь, что знаешь. От меня пробуждение сей Лингвы восприяв, будешь Великоросский Язык вскорости не токмо што понимать, но и сочинять на нем сможешь, ибо премного сей Язык ко всякому роду Поэзии годен, особливо к Трагедии, Басне и едкой Комедии. Не говоря уже о Лирическом роде! Что Галльский язык обиняками скрывает, что Немецкий наш сторонкой обходит, что Английский шутливою слезою водянит, то выпевает Руской во всю глубину звука, сериозен, сердечен и прям, каков он есть! Коли вернешься к Комедии твоей давней о Иоганнесе Фаустусе, пиши ее непременно по-Руски, Вольфи-дружочек-волчочек! – добрее нет языка!