Читать книгу Ф. И. О. Три тетради - Ольга Медведкова - Страница 2

Первая тетрадь

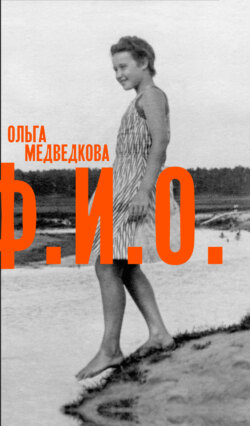

Оля Ярхо

18 марта

Оглавление1. Medvedkova, Yarkho Olga Anat.

Что это означает? Для французского бюрократа это может означать лишь одно: имеется в наличии фамилия – странная, нездешняя, длиннющая, ну да ладно, переживем: Медведкова. И три имени, тоже ничего особенного. Ольга – имя понятное, оно во Франции случается, даже у чистокровных (если такое бывает) французов. Анат – тоже имя хорошее, правда скорее еврейское. А вот Ярхо – странновато. Непонятно даже, как это толком произносится… Хотя как только теперь детей не называют.

Ладно. Пожалею кота, не стану тянуть его за хвост. Дело было так.

Девочка родилась в Москве, 13 февраля 1963 года; отец ее звался Анатолием Вениаминовичем Ярхо, а мать Еленой Михайловной Медведковой. Девочка получила от рождения имя Ольга, отчество – Анатольевна и фамилию – Ярхо. Чего, казалось бы, проще. Но когда ей исполнилось шестнадцать лет и пришло время получать паспорт, родители ее, которые к тому времени развелись, решили, что хорошо бы ей фамилию поменять: с папиной на мамину, с еврейской на русскую. Ибо девочка собиралась поступать в университет, а туда с еврейской фамилией поступить было гораздо труднее, чем с русской. Сказано – сделано. И вот таким макаром (что за Макар такой? вот ведь тоже имечко) девочка Оля Ярхо в 1979 году, в возрасте шестнадцати лет, умерла, а вместо нее родилась уже сразу девушка, по паспорту «Ольга Анатольевна Медведкова, русская». Таковая девушка в 1980 году благополучно поступила в Московский университет. Об Оле Ярхо все вскоре забыли. И сама она почти не вспоминала о тех временах, когда звалась этой странной, короткой и хриплой фамилией, начинающейся на последнюю букву алфавита. Да, Оля Ярхо всегда была последней во всех списках. И это было неплохо, вовсе не обидно, а даже наоборот (именно что наоборот): последняя – она же и первая с другой, обратной, стороны. Что важно, это что крайняя. – Кто тут крайний? – Я(рхо)! Да, главное, что фамилия эта была «я». Просто «я», плюс в конце еще несколько скрипучих, как вздох, звуков с шуршанием «рх». И заканчивался вздох на «о». Похоже на «охохо» или даже «хорошо», что-то в этом роде. Как эхо. И писалось быстро, одним росчерком. Однажды на уроке литературы учитель задал им сочинить друг про друга стихи-эпиграммы. И чтобы рифма была на фамилию. Про нее придумали такое:

О-хо-хо, хо-хо, хо-хо,

на столе сидит Ярхо.

Надо нам снимать Ярха,

чтобы вынуть потроха.

Так ее, чтобы не задавалась, просклоняли. А она, нет, не склонялась, ну ни чуточки. Хвастаться при этом было особенно нечем. Девочка училась в «специализированной школе с преподаванием ряда предметов на французском языке». Так тогда еще писалось, хотя ряд предметов уже к тому времени сузился, и преподавали главным образом сам язык, со второго класса и по нескольку часов в день (был еще хор, где пели французские песни). В этой школе и среди учителей, и среди учеников было много таких несклоняемых фамилий. Да и классную руководительницу звали Ф-ман. Она была серьезной партийной дамой, и когда (кажется, в седьмом классе) родители увезли одну из учениц в эмиграцию, то товарищ Ф-ман объявила об этом классу в трагическом стиле: «У них же все, все было! Почему они уехали?» На этот правильно поставленный вопрос не было тогда дано ответа.

А когда уже Ольга Медведкова уехала жить во Францию в 1991 году и меняла документы с русских на французские, ей пришлось перевести на французский язык и свое свидетельство о рождении, и свидетельство о перемене фамилии. Из этих двух переводов французский бюрократ ровно ничего не понял и сложил, задумавшись о постороннем, это самое: «Medvedkova, Yarkho Olga Anat». Короче: подпоручик Киже. Так моя первая, не девичья, а девочкина фамилия стала, по воле писаря, моим вторым взрослым именем, а половина моего отчества стала именем третьим. А фамилия моей мамы, написанная латиницей, – моей окончательной фамилией. Никогда больше ни на какую другую я ее не сменила. Никогда не поддалась на искушение псевдонимом. Ибо была уже, необратимо, раз и навсегда, двухфамильной.

2. Да, пишет Пруст, есть во французском народе этот культ аристократии. И описывает, как его бонна Франсуаза, которая хладнокровно слушала рассказы про беспроволочный телеграф, обмирала от восторга, едва при ней упоминалось, например, что младший сын Германтов носил титул князя Долерон. При звуке этого имени Франсуаза застывала в блаженном оцепенении, «как в церкви перед витражом».

3. «А роза под любым именем будет пахнуть розой».

4. «А Адам дал своей жене имя Ева, ибо она была матерью всех живых» (Бытие 3: 20).

«И человек дал имена всем своим животным, и всем птицам в небе, и всем зверям в полях» (Бытие 2: 20, 23).

«Он дал ему имя Ной, сказав: Он нас утешит от наших трудов» (Бытие 5: 29).

«И она дала ему имя Моисей, ибо сказала: я спасла его из вод» (Исход 2: 10).

Часто библейские имена, про которые сказано, что они то-то означают, ничего или не это означают. Это так называемая фальшивая библейская этимология. Авраам (даже с удвоенной «а») вовсе не означает «отец народов», а Моисей (египетское имя) означает не «спасенный из вод», а «рожденный от» (м-с), как в имени Рамсес, то есть рожденный от бога Ра. Но в случае с Моисеем не говорится, от кого же он рожден. Святая Тереза из Лизье получила однажды в школе плохую отметку за то, что забыла имя отца Моисея.

5. О живом имени, противопоставленном смерти, у Анри Волохонского в статье «О Сакральном значении имен в Священном Писании»:

В этом и состоял смысл проклятия – то, что могло быть духовным и благодатным, стало материальным и смертоносным. Первое, что сделал Адам, услышав это, было попыткой установить утраченную связь с Богом: он дал имя «Жизнь» – Ева собственной жене, желая противопоставить смысл имени мертвой обыденности существования.

Имена для поэта – «действующие реальности».

6. В древности на Востоке имя, любое и всякое, – целая фраза, включающая в себя имя бога (имя-теофор). Такое имя дается для защиты человека, который это имя носит. Первые такие имена появляются в Месопотамии: Навуходоносор означает «да защитит нас Бог Нави». Нефертити значит «красавица (Атор) пришла», а Тутанхамон – «живая икона Амона». Чтобы было понятно, что это не просто фраза, а имя, после нее рисовали человечка. Этот человечек не читался, а только подразумевался. В надписях часто после имени-фразы следовало прозвище: например, «Диди» или «Мими». В Греции людей называли Аполлино, Аполлодоро. А в еврейском мире Бог входит в имена в виде «эль»: Эммануэль (Бог с нами), Езекиель (в Боге сила), Габриэль (Божий человек), Екутиэль (надежда Бога)… На латыни такие имена содержат Тео или Део: Амедео, Доротея, Теофил. По-немецки Гот: Готтлиб. В Федоре (дядя-Федя-съел-медведя) мы не сразу слышим «Божий дар», не непременно чувствуем, что Федор и Богдан омонимы.

7. Кстати о Теофиле: в романе Торнтона Уайлдера «Теофил Норт», названном именем главного героя, в главе «Мино», повествующей о гениальном мальчике-инвалиде, которого Теофил знакомит с красавицей Аньес, есть сцена с угадыванием значения имен.

– Мино, ты должен разгадать такую загадку: что общего между именами того, кто нас сегодня пригласил, и моего любимого композитора Моцарта?

Мино на секунду поднял глаза к потолку и улыбнулся.

– Теофилус – тот, кто любит Бога по-гречески, а Амадеус – тот, кто любит Бога на латыни. Аплодисменты и приятное удивление, особенно мое.

– Бодо подговорил меня спросить вас, – добавила она скромно.

– И Моцарт прекрасно об этом знал, – сказал Бодо. – Иногда он подписывался этим именем по-гречески, иногда на латыни или по-немецки. Как это будет по-немецки, Мино?

– Я не очень хорошо знаю немецкий, но… льебе… и Готт… а вот, получилось: Готтлиб…

На самом деле Моцарт был записан при рождении под следующими четырьмя именами: Иоаннес-Кризостомус-Вольфгангус-Теофилус. Он сам перевел потом свое «Теофилус» на латинский: «Амадеус». Что же касается Торнтона Уайлдера, то он, как автор самый что ни на есть интертекстуальный (ужасное слово), дразнит тут своего читателя, ибо он ведь сам называет своих героев как ему нравится, а потом его герои как бы случайно узнают о смысле своих имен.

Аньес снова обратилась к Мино:

– А мое имя значит ягненок?

Мино взглянул на меня, но сразу же опять повернулся к ней.

– Может быть, но некоторые считают, что оно происходит от более древнего слова, от греческого «ань», которое означает «чистая».

Думал ли Уайлдер, когда писал это, о женщине по имени Анастасия Барашкова?