Читать книгу Душечка - Омар Махсотович Гаряев - Страница 2

Душечка

Глава I

ОглавлениеВышло так, что его Превосходительство бургомистр* Канарейкин Иван Ильич сегодня «встал не с той ноги». Проснулся он как всегда, под бой старинных настенных часов, которые ещё его матушка, в девичестве Антипова Прасковья Ильинишна купила в столице и привезла сюда, в город N….ск, выйдя замуж за купца 1-ой гильдии Канарейкина Илью Степановича. Часы эти были памятью о покойной матушке, которую он чтил и любил, поэтому их не снимал, несмотря на ужасный громкий бой, которым сопровождался каждый наступивший час их бытия. Сон его Превосходительства был наикрепчайший и сопровождался не менее громогласным храпом, так что его супруга, Мария Дмитриевна Турбина, дочь статского советника, а ныне госпожа Канарейкина, спала отдельно, к тайной радости обоих супругов.

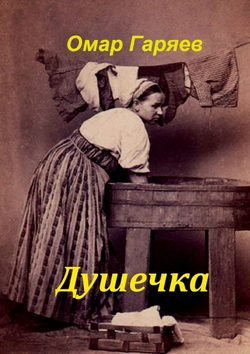

Итак, часы пробили восемь утра и Его Превосходительство вздрогнул. Дело в том, что ему приснился милейший сон, в котором он, отрок пятнадцати лет, занимался любовью с Анфисочкой, половой девкой восемнадцати лет, взятой Марией Дмитриевной из деревни в услужение. Это была конопатая, грудастая девица в самом расцвете своей молодости, с круглым, по-русски безмятежным лицом с подчёркнуто неряшливо выбивающимися прядями прямых волос из-под белого платка, большой русой косой, и цветастом сарафане. Она мыла и тёрла, босоногая с розовыми пятками и белыми лодыжками деревянные полы на кухне, сенях и спальнях супругов, да проку порой было мало, за что ей доставалось от степенной и строгой дочери статского советника, привыкшей к чистоте и порядку. Однако хозяйка была отходчивой и, сделав разнос за не на место поставленный столовый сервиз, тут же напрочь забывала о ней, увлечённая своими потаёнными мыслями.

Кроме неё, в доме проживал истопник, по совместительству кучер и конюх Фёдор, – мужик пятидесяти трёх лет, бородатый и вечно лохматый, за что был нелюбим хозяйкой. В противоположность ей Иван Ильич, хорошо зная эту нелюбовь супруги к Фёдору, относился к нему благосклонно и прощал эти огрехи его внешности.

Мы можем с уверенностью сказать, что супружеская чета Канарейкиных была образцовым семейством с безупречной репутацией в городе, и не было ни малейшего намека на то, что могло опорочить эту репутацию. Семья имела выезд – собственный дилижанс*, запряженный парой орловских рысаков. Они посещали местный театр и, хотя оперы в их городке не было, Мария Дмитриевна была большой поклонницей этого искусства, и время от времени устраивала в своем доме приемы, куда приглашала почитателей своего таланта, как она считала. В девичестве, закончив Московскую консерваторию с отличием, она, безусловно, хорошо пела и ещё лучше музицировала и тешила тайные надежды заняться сольной карьерой оперной певицы. Однако по достижении 21 года дочь статского советника была выдана замуж и безропотно сносила теперь провинциальную жизнь замужней дамы, отдавая свой талант узкому кругу тайных воздыхателей.

На эти вечера неизменно приходили пять или шесть человек, исключительно мужчины, являющиеся по словам хозяйки «местными дарованиями в поэзии, искусстве и литературе в частности». Это были сливки местного артистического и литературного общества, среди которых выделялся тщедушный молодой человек двадцати шести лет, субтильной наружности с тонкими и бледными чертами лица, тонкими усиками и мечтательно-грустными карими глазами. Осип Еремеич, так его звали, был завсегдатаем её салона, который Марья Дмитриевна завела на манер парижской моды по вечерам каждой субботы, чтобы разогнать тоску провинциальной жизни неудавшейся примы. Она заблаговременно рассылала приглашения почитателям своего таланта и неизменно в ответ получала от них восторженные отзывы и букет цветов. Посему в воскресенье она вставала поздно, никак не ранее одиннадцати, и, приведя себя в порядок, в прекрасном настроении встречала Ивана Ильича, который в это время садился за обеденный стол. Видя по настроению супруги, что вчерашний вечер удался, Его Превосходительство благодушно улыбался и давал поцеловать себя в щёчку, весьма при этом польщённый. Он уважал свою ненаглядную «душечку», всячески стараясь ей угодить. В ответ он получал нежные поцелуи за завтраком и даже позволял ей маленькую шалость называть его на французский манер «мой котик» и при этом дать потрепать себя за бакенбарды. Он давно понял, что лучше позволять жене делать всё, что ей заблагорассудится, чем слыть «домашним тираном и узурпатором».

Осип Еремеич, один из всей компании не принадлежал ни к литературным, ни к художественным кругам N….ска, ни к какой – либо иной сфере искусства. Он был мелким клерком городской управы, где служил её муж и однажды, зайдя туда по какой-то надобности, она увидела молодого человека за конторкой своего письменного стола. Сердце достопочтенной дамы ёкнуло, их взгляды встретились, и молодой человек в тот же вечер получил приглашение посетить её салон в субботу в девятнадцать часов. С этого памятного дня скромный служащий городской управы превратился в избранного – господина Сусайкина, так велела его величать кучеру Фёдору, который встречал гостей, и бывало, что тот развозил по домам далеко за полночь изрядно подгулявших господ.

Сослуживцы Сусайкина втайне ему завидовали, а начальство стало с почтением относиться к выросшему в их глазах служаке. Марью Дмитриевну умиляли его грустные глаза и на вопрос мужа, что она нашла в «заморыше», супруга безапелляционно заявила: «Французский тип», – и дальше шла тирада на чистейшем французском, означающая «Милашка, которого бы я зацеловала до смерти, не будь замужней и приличной светской дамой». Муж её был слаб во французском, как и в немецком, которым его сызмальства учили, посему её тарабарщину пропустил мимо ушей, отнеся каприз супруги к её легковоспламеняющейся чувственности характера, от которого можно было ждать чего-угодно, – от раздражительности до холодной оскорблённой сдержанности, чего он терпеть не мог.

Иван Ильич отличался незлобивостью характера и позволял жене проявлять свою тягу к прекрасному, лишь бы были соблюдены все приличия. Словом, муж её закрывал глаза на прихоти супруги, на что Марья Дмитриевна отвечала взаимной лаской и неизменной фразой на французском по утрам: «Ну как, мой котик спал сегодня?» – на что её супруг, пребывая в хорошем настроении мурлыкал, словно большой кот, чем неизменно вызывал звонкий смех дражайшей супруги и хихиканье челяди на кухне. «Баре сегодня в настроении», – витало в доме и всем становилось легко и весело.

Но не в это утро. Бой часов разбудил градоначальника в тот момент, когда он, будучи отроком, исполнил свое давнее желание: ухватить Анфиску за то самое место, о котором умалчивает уважающий себя мужчина. Словно наяву, он ухватился за её упругие молодые прелести в сенях, где впопыхах очутился пятнадцатилетним барчуком. Она мыла дощатый пол, подоткнув подол юбки и обнажив белые ляжки. В этот момент его разбудил бой часов покойной матушки и вне себя от досады он чертыхнулся. Открыв сначала один глаз, потом второй, с сожалением посмотрел на часы и, будучи верующим, но не часто посещающим церковь, перекрестился на всякий случай.

Словно предчувствуя грозу, Глашенька, молодая кухарка двадцати трёх лет в это утро была тиха и молчалива. Это была высокая девица с ямочками на щеках и смеющимися глазами. За ней ухаживал парень из слободы, который каждое утро привозил молоко, овощи и зелень к столу и она часто о чем-то шепталась на кухне с Анфиской, порой прыская в ладошку. Анфиса в противоположность ей была мечтательно-задумчивого склада, за что не раз попадало от хозяйки. Марья Дмитриевна терпеть не любила «зазевавшуюся растрепуху», но будучи отходчивой, терпела и не выгоняла, ограничиваясь строгими окриками:

– Анфиска, снова воробьёв считаешь? Я тебе когда сказала бельё принести из прачечной?

Анфиса девка* была честная и врать не умела, поэтому признавалась сразу:

– Ой, Марья Дмитриевна, забыла, ей-богу, не ругайте, щас сбегаю!

Потом это повторялось через неделю, снова и снова, и все уже привыкли к Анфиске, к её отрешённости и созерцательности характера.

– Анфис, а Анфис, ты что такая? – как-то спросила её дворовая девка, жившая по соседству в доме главного казначея и посланная за надобностью к ним.

– Ничё, у неё жених есть, – выручила на сей раз её Глашенька.

Так что девушки стали не разлей вода и делились всем, что было у них припрятано.

Но в это утро Глафирья словно барометр, стрелка которого упала вниз, молча вскипятила самовар, заварила чай, и стала дожидаться хозяина.

На этот раз Иван Ильич опоздал ровно на четыре минуты, что было первый раз на её памяти. Его нахмуренный вид не предвещал ничего хорошего и Глашенька, торопливо подав завтрак, юркнула к себе. Минуты проходили в тягостном ожидании, и в это время что-то стукнуло по полу.

– Глафирья! – рыкнул зычным басом господин градоначальник.

У Глашеньки от страха будто отнялись ноги.

– Да где же эта несносная девка! – пробурчал Иван Ильич, ещё более раздражаясь.

Глашенька буквально онемела от ужаса.

– Анфиска! – в ответ тишина.

Дело в том, что предмет тайных вожделений господина градоначальника в этот самый момент была… в уборной.

– Да где ж все!

На Глашеньку напал такой ступор, что она была ни жива, ни мертва.

Хозяин дома тем временем, похоже, расправился с завтраком, и пора было подавать чай.

– Глафирья! Мать твою растак! – наконец не выдержал хозяин и расчехвостил кухарку.

Как ни странно, бранные слова вывели девушку из столбняка и она, поняв, что от неё требуется, налила чай из самовара и понесла его к столу.

– Ах вот ты где! Где ж тебя носило? Совсем от рук отбились! Где Анфиска?

Опустив глаза в пол, Глашенька пролепетала: «Не знаю, батюшка».

– Не знаю, не знаю. Что вы знаете. Ступай. Постой. Сахару принеси».

– Да, батюшка.

Эти слова утихомирили душу градоначальника и, вздохнув, он налил чай в блюдце и стал рассматривать край скатерти, о чём-то думая.

Из задумчивости его вывела Глашенька, с сахарницей в руке; она подошла к столу неслышной поступью и, затаив дыхание, поставила её перед хозяином. В нерешительности она задержалась у стола.

Иван Ильич взял кусок сахара, обмакнул его в чай, откусил и хлебнул из блюдца.

– Марья Дмитриевна встала уже?

– Почивает ешо, батюшка.

Иван Ильич снова вздохнул, о чём-то думая. Его мысли, казалось, были настолько весомыми, что Глашенька буквально чувствовала их тяжесть и оттого сильно робела.

– Ну что стоишь, ступай.

Кухарка быстро шмыгнула к себе.

Выпив чаю, Его Превосходительство встал из-за стола, ещё раз окинул взглядом столовую и направился к себе. Пора было ехать на службу.

Кучер Фёдор подал дилижанс к крыльцу господского двухэтажного белого особняка ровно к 8:40 и сидел на облучке, смирно дожидаясь градоначальника. Кроме него больше никого не было из слуг, хотя по распорядку в доме обычно заводили слугу, который садился на задок. Но Иван Ильич этих старых дворянских порядков чурался, предпочитая обходиться самостоятельно.

Это был старый вояка, прошедший в молодости Отечественную войну и записавшийся в добровольческий полк, набиравшийся в ту пору из лиц как дворянских, так и иных сословий. Не достигши восемнадцати лет и, невзирая на протесты маменьки, ушёл «защищать Отчизну от супостата», как говаривал он. Вернувшись с войны в чине сержанта в 14-ом году, и получив награды* за участие в ней, он стал ценить мирную жизнь и когда тятенька сосватал ему дочь статского советника Марью Дмитриевну, Иван Ильич безропотно согласился. Однако дело не дошло до женитьбы. Отец невесты не хотел выдавать дочь просто за героя Отечественной войны. Непременным условием замужества было получение зятем образования, ибо ему прочили государственную службу. «Царю и России послужил на войне, теперь послужишь на гражданской службе. Только вначале поучись. Неучи нам не нужны», – таков был вердикт папеньки невесты, и молодой человек был отправлен в столичный университет по рекомендации будущего тестя. Будучи усердным в учении, как и в бою, Иван Ильич «грыз» науки, дабы не посрамить род свой. Отец ему так и сказал: «Сын мой! Род наш всегда трудом был славен. Учись прилежно и воздастся тебе за труды. Не посрами отца своего». Закончив столичный университет, он вернулся домой в N… ск, где его ждала невеста. Женившись, он устроился на службу в Городскую Управу и, сделав карьеру за многолетнюю и безупречную службу, стал бургомистром.

Так вот, карета стояла запряжённая, а Иван Ильич запаздывал. Лошади нетерпеливо грызли уздцы, а Фёдор терпеливо ждал. Особняк находился на тихой улице в десяти минутах езды от Управы и в это утро редкий экипаж проносился мимо, стуча колёсами по неровностям дороги. Воробьи чирикали и купались в придорожной пыли, а облезлая кошка смотрела на них, пытаясь подобраться ближе. Иван Ильич надел мундир и вышел из спальни.

– Глафира!

– Ась, батюшка?

– Скажи Анфиске, пусть приберётся у меня. Где она?

– Здеся батюшка.

Анфиса со смущённым видом вышла из каморки, предназначенной для прислуги.

– Где ж ты пропадала поутру? Спала что ли?

– Никак нет, батюшка, – пришла на выручку Глафира. – По надобности ходила.

– А-а, так бы и сказала. Надобность нужно удовлетворять, – сказал больше себе уходя бургомистр, и вышел из дому.

Выйдя на улицу, Его Превосходительство поздоровался с дворником.

– Здравия желаю, Ваше Сиятельство! – дворник Пантелеймон почтительно снял картуз*.

– Здоров, Пантелеймон!

Его Превосходительство был прост в обращении с народом, помня о своих корнях.

– Здравия желаю, Ваше Превосходительство! – вторил дворнику Фёдор, услужливо распахивая скрипучую дверцу дилижанса.

– Здоров, Фёдор! Что дверца то поскрипывает? Ты её салом смажь, салом. Поди к Глафирке, скажи сала треба смазать. И колёса посмотри. Не ровен час скрипеть начнут, конфуза не оберёшься. Ну, поехали, с богом!

Кучер сел на передок, дёрнул вожжи и застоявшиеся рысаки понеслись по улице. Начался новый день в череде прочих.