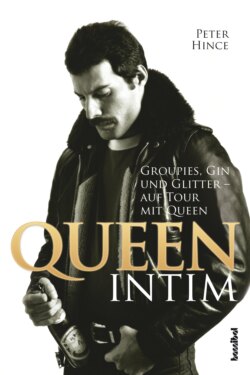

Читать книгу Queen intim - Peter Hince - Страница 6

ОглавлениеIch kann nicht! Ich kann da einfach nicht rauf! Das ist sinnlos – die Show muss auf jeden Fall abgesagt werden!“

Freddie Mercury, Sänger der Rockband Queen, erklärte häufig gegenüber seinem geliebten Publikum, dass er sich eine sexuelle Beziehung wünsche – mit allen! Tja, wenn man ihn sich jetzt anschaut, überkommt einen schnell der Eindruck, als hätte er es gemacht – mit allen Zuschauern und einigen ihrer Freunde. Und noch einen Drink mit ihnen gekippt.

Queen stehen auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs – und Exzesses. Ein blasser und zerbrechlich wirkender Freddie verkriecht sich in der schützenden Bequemlichkeit der Garderobe im Backstage-Bereich. Draußen in der Arena drängeln sich 20.000 schreiende Fans. Bis zum Auftrittsbeginn sind es nicht mal mehr 60 Minuten. Mr. Mercury hat mal wieder eine seiner Launen und keiner der Anwesenden traut sich, ihm etwas zu entgegnen. Sie ignorieren ihn, hoffend, dass es schnell vorbei geht. Was nicht geschieht.

Fred steht da, gestikuliert theatralisch mit den Armen und artikuliert seine Gefühle mit lauter Stimme: „Ich sag es euch doch, ich kann diese Show nicht machen. Meine Stimme ist kaputt. Ich bin total fertig!“

Na, was erwartest du auch, wenn du hier so meckerst und rumbrüllst?

Brian May und Roger Taylor murmeln beschwichtigende Worte, um ihn umzustimmen, während der Bassist John Deacon, ausgestreckt auf einer Couch liegend, den Kopfhörer seines Walkmans aufsetzt, nickt und lächelt. Er grinst dabei sogar. Zwischenzeitlich bedienen sich die Männer vom Management nicht mehr an den zahlreichen Platten des kalten Büffets, sondern suchen in ihren Notizbüchern nervös nach den Telefonnummern von Rechtsanwälten und Versicherungsbüros. Die Gesichtfarbe des Veranstalters hat sich in ein strahlendes Schneeweiß verwandelt.

Fred ist mal wieder dort angelangt, wo er so gerne ist – im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller. Und er spielt die Primaballerina bis zur Perfektion. Du dummer, kleiner Kerl! Dieses Szenario haben wir zuvor schon öfter erlebt, doch dieses Mal sieht es so aus, als könnte es ernst werden.

Einer der Band-Assistenten blättert in seinem Spartacus-Reiseführer und erzählt Fred voller Freude, dass es in der Gegend ein Telefonhäuschen gebe, an dem sich Schwule treffen, einen Zebrastreifen und einen bis spät in die Nacht geöffneten Eisenwarenhandel. Da könnte man ja nach der Show noch hin. Fred zeigt sich überhaupt nicht beeindruckt.

Vielleicht einen Drink, um die Laune zu heben? Champagner – deine Lieblingsmarke Moët? Nein? Eventuell einen Wodka, einen ganz großen? Nein. Sieht nach verdammt harter Arbeit aus.

„Gib mir ’ne Ziggie!“ Fred verlangt nach einem seiner „Kammerdiener“.

Er schnappt sich eine King Size mit niedrigen Nikotinwerten und nimmt einen kurzen flüchtigen Zug.

Das wird deiner Stimme sicherlich gut tun, Fred.

Gerry Stickells, der gewiefte Tourmanager von Queen, lauert im Hintergrund und hat alles beobachtet. Er geht auf Mr. Mercury zu und erinnert ihn daran, dass ein Riesenpublikum – tatsächlich ist das Konzert ausverkauft – eine lange Zeit gewartet und gutes Geld bezahlt habe, um seinen Auftritt zu sehen. Es wäre doch wirklich nicht nett, sie zu enttäuschen, und Fred sei doch noch nie ein Mann gewesen, der die Menschen enttäuscht, oder?

Und wer schreibt diese Zeilen? Ich, Peter Hince alias Ratty, Freds und Johns Roadie und Chef der Crew. Als einer der wenigen, denen der Zutritt unmittelbar vor dem Auftritt gestattet ist, schlendere ich durch die Garderobe und ignoriere das Melodrama. Während er über die Worte des Tourmanagers nachdenkt, beruhigt sich Fred ein wenig, reicht die Zigarette jemandem, um sie auszudrücken, nimmt einen Schluck eines Drinks mit heißem Honig und Zitrone und setzt sich stirnrunzelnd und zerknirscht in einen Sessel. Er schweigt, während der Rest von Queen ihn in Ruhe lässt und wissbegierig dem Tourmanager/Assistenten/Roadie die gewohnten Fragen stellt.

„Wie ist der Front-Sound jetzt, wo das Publikum da ist? Die Show ist heute total ausverkauft – das stimmt doch? Wie läuft es mit den Ticket-Verkäufen für den Rest der Tournee – sind die Konzerte auch ausverkauft? Ist die neue Single schon auf Platz 1? Wann müssen wir rauf? Wann müssen wir wieder runter? Ist es draußen heiß oder kalt? Ist das nervige Brummen der Monitore weg? Stimmt es, dass Van Halen mehr Licht haben als wir? Und wie sieht es mit dem Merchandise aus? Was setzen die von Queen angestellten Sandwich-Verkäufer um?“

Die Ausstattung der Queen-Garderobe unterschied sich je nach Veranstaltungsort in der Größe und im Stil. Theater verfügten zwangsläufig über angemessene Räumlichkeiten, wohingegen Sportstadien eher funktionale Umkleiden boten, die erst dementsprechend eingerichtet werden mussten, damit sie sich eines Besuches von Queen als würdig erwiesen. Man legte große und kleine Teppiche auf den kalten Betonboden, die nackten Wände wurden mit Vorhängen oder Bildern geschmückt, nicht zu vergessen zusätzliche Möbel, Lampen, Blumen und weitere Objekte, die den sich dort aufhaltenden Künstlern Komfort und eine Möglichkeit zum Entspannen boten. Von der Garderobe aus waren die Duschen leicht zu erreichen. Im Raum selbst standen Schminktische, und ein Bereich wurde für die Garderobenkoffer reserviert. In der Mitte achtete man immer auf einen Freiraum zum Relaxen. Das Catering stand hingegen auf Tischen an der Wand.

Mitunter hörte man von der Gemütlichkeit des Backstage-Bereichs aus das entfernte Dröhnen der Vorgruppe, die auf der Bühne alles gab. Gelegentlich, wenn sich Queen nervös oder unkonzentriert fühlten, bestanden sie darauf, dass der Support-Act die Lautstärke runterfährt, um sich selbst in Ruhe und Frieden vorbereiten zu können.

„Und nun, Fred?“, spreche ich einen der größten Entertainer der Welt freundlich an.

„Ja, mein Lieber, was ist denn?“, antwortet er mit etwas mehr Schwung. Er scheint sich besser zu fühlen.

„Welche Songs? Deine Auswahl für den heutigen Abend?“

„Ach ja, richtig.“

Dieser kleine, dumme Kerl, vor dem ich den höchsten Respekt habe, den ich über alles schätze – und der mich am schnellsten auf die Palme bringen kann – hat sich nun also doch zum Auftritt entschieden. Ich hatte nie daran gezweifelt, dass er das Publikum nicht enttäuscht, die Band oder die Crew, wobei letztere die vorhergehenden zwölf Stunden Blut und Wasser geschwitzt hat, um das hier alles aufzuziehen, damit er in einigen albernen Kostümen ein paar Minuten herumstolzieren kann. Wie von ihm gewohnt, stellt sich Fred den Anforderungen mit Willenskraft, Selbstvertrauen und Entschlossenheit.

Nur wenige dürfen sich Fred so zwanglos bei der Vorbereitung einer Show nähern, doch ich schlendere auf ihn zu, während er von „schönen und wichtigen“ Leuten umgeben ist und frage: „Hey! Was hast du dir denn für heute Abend ausgesucht, Fred?“

„Ich weiß nicht – was schlägst du vor?“

„Ich soll was vorschlagen?“

„Ja, Ratty, mach einen Vorschlag!“, kichert er und zieht dabei für sein unmittelbares Publikum eine Show ab, das aber eher gekünstelt lacht.

„Na gut, aber das ist nicht sonderlich hilfreich, oder?“

„Würde ich dich sonst fragen?“, entgegnet er in einer Art tuntiger Autorität, die er für die eingeladene Entourage spielt.

„Oh, na gut“, erwidere ich achselzuckend, wohl wissend, dass es sich hierbei um ein von ihm inszeniertes Spielchen handelt.

„Wir werden das per Armdrücken entscheiden!“, meint er, pumpt sich dabei auf und lässt die Muskeln spielen.

„Was?“

Diejenigen, die unseren Rapport nicht kennen, werden sich darüber wundern, dass ein unordentlicher und respektloser Roadie die Aufmerksamkeit eines der größten Rockstars der Welt in Anspruch nehmen konnte. Fred lachte dann meist, streckte die Arme in die Höhe und skandierte mit einem dramatischen Unterton: „Okay, ich gebe mich geschlagen – du wählst aus!“

Das war alles recht schmeichelhaft, aber nicht konstruktiv, sodass ich einige Led-Zeppelin-Songs und einen Stones-Klassiker vorschlug und ihn fragte: „Vielleicht kannst du sogar einige deiner Stücke spielen, Fred?“

„Ar***!“

Er verpasste mir spielerisch eins mit einem Handtuch oder was da sonst so rumlag, jagte mich aus der Garderobe und schrie: „Dieselben wie bei der letzen verdammten Show!“

Nun schien die Stimme tatsächlich besser zu sein.

Die Set-List war nun klar. Kurz vor der Show stand die Reihenfolge auf einem kleinen Zettel, denn die letztendliche Zusammenstellung lag bei Fred und hing davon ab, wie er sich fühlte und seine Stimme einschätzte. Manchmal wollte er nur etwas umstellen, damit sich die Konzentration erhöhte. Gelegentlich beschrieb er die Set-List von Queen als „unser Repertoire“, womit er alle meinte. Tja, allgemein betrachtet war Freddie Mercury ein redegewandter Mann und sehr belesen.

„Scaramouche, and doing the fandango?“

Er war äußerst gebildet und intelligent.

„Thunderbolts and lightning, appeared to be very frightening!“

Ein eloquenter Mann, der Songs von Tiefe und Komplexität schrieb – und von weit reichender Bedeutung.

„He wanted to ride his bicycle …“

Nachdem mir Fred bedeutet hatte, meinen Hintern in Bewegung zu setzen, überbrachte ich die Reihenfolge den wichtigsten Crew-Mitgliedern, damit sie die Songs mit den individuellen Ablauflisten abgleichen konnten, auf denen die Titel in abgekürzter Form standen: Aus „Bohemian Rhapsody“ wurde zum Beispiel „Bo Rhap“ und aus „We Are The Champions“ einfach „Champions“. Wurden Songs weggelassen oder neue Titel hinzugefügt, verzeichnete man notwendige Anmerkungen mit einem schwarzen Filzstift.

Hinweise für Queen und die Crew wurden in abgekürzter Form hinter jedem Songtitel vermerkt. „Fat D“ bedeutete für John, die E-Saite seines Basses vor „Fat Bottomed Girls“ auf D runterzustimmen. („Fag B“ war hingegen lediglich der Hinweis für eine Zigarettenpause für John und mich, da Fred während dieser Zeit nicht auf der Bühne stand und wir ihn nicht konstant überwachen mussten.) Die respektlose Crew war so dreist und suchte sich andere Titel für die Songs auf der Set-List aus: „We Will Rock You“ – „We Will Rob You“ (Wir werden euch ausrauben), „Now I’m Here – „Now I’m Queer“ (Jetzt bin ich schwul), „I Want To Break Free“ – „I Want To Break Wind“ (Ich will furzen), „Flash!“ – „Trash!“ (Müll).

Die mit einem Klebeband auf Freds Flügel befestigte Set-List gehörte zu den wichtigsten Insider-Informationen, die man örtlichen Helfern bei der Vorbereitung des Konzerts zukommen ließ. Sein schwarzer, fast drei Meter langer Steinway-Konzertflügel war das erste Instrument, das man auf der Bühne aufbaute. Er wurde in einem riesigen Flightcase von einem Kran herabgelassen und wartete dann auf sein drittes Bein. Zu dem Zeitpunkt studierte die lokale Crew die angedachte Konzertabfolge und kommentierte sie. Zwischenzeitlich lag der geschätzte Autor unter einer Tonne von Holz, Metall und Elfenbeinimitat und brüllte die Jungs an, „das verdammte Ding hochzuheben“, damit ich das letzte Bein an die dafür vorgesehene Position anschrauben konnte.

Während des sich immer weiter nähernden Konzertbeginns platzierte man Handtücher und die Erfrischungen für die Band an den strategisch wichtigen Plätzen. Wasser und Bier für Fred, Bier für Brian und Roger und eine Backstage-Bar für John, in der sich Mineralwasser befand, Bier, Soft Drinks, Wein und was für Alkoholika auch immer oder welchen Cocktail er momentan mochte: Southern Comfort, Wodka oder Tequila. Zu Johns Cocktail-Lounge legten wir noch verschiedene Nusssorten und M&Ms. Die Minibar befand sich diskret versteckt neben seinem Kontroll-Rack für die Elektronik, wo er gleichzeitig die Laufstärke regeln und sich einen Drink genehmigen konnte. Dort hing zur Orientierung für John und andere eine Kopie der Set-List – neben den Öffnungszeiten der Bar.

In den Seiden-und-Satin-Tagen von Queen Mitte der Siebziger standen auf Freds Flügel Champagner-Gläser, um zwischendurch daran zu nippen. Ich bewahrte die Dinger in einem alten Handtuch in der Schublade eines Flightcases auf, polierte sie kurz vor der Show mit meinem T-Shirt und befüllte sie im Backstage-Bereich aus einem Wasserhahn.

Es war niemals Champagner. An bestimmten Veranstaltungsorten versuchte ich es mit Perrier, da das Wasser aus dem Hahn eine überaus zweifelhafte Farbe hatte, wofür mich Fred verfluchte – bei Mineralwasser musste er ständig rülpsen. Nach einem Zwischenfall, bei dem sich ein Zuschauer verletzte, beauftragte man mich, sie durch Plastikimitate auszutauschen. Fred überkam das Grauen, als er die billigen Dinger aus einem Partyshop sah, und wir wechselten zu stinknormalen Plastikbechern, gefüllt mit Evian oder stillem Mineralwasser, als unser Catering ausgefeilter wurde.

Kurz vor der Show geleiteten wir Brian zu seinem Gitarrenraum backstage, wo er die Instrumente stimmte und sich warm spielte. Dabei unterhielt er sich unweigerlich mit einem Gast, vergaß die Welt um sich herum und wusste dann nicht mehr, welche Gitarren er nun gestimmt hatte und welche nicht – somit begann alles wieder von vorn.

Die Zeit vor dem Auftrittsbeginn rückt immer näher und Brian versucht verzweifelt, eine Ukulele mit einem elektrischen Stimmgerät mit Leuchtanzeige einzupegeln.

„Brian, es ist ein akustisches Instrument!“

Er grinst und stimmt sie nach Gehör.

Ich stimmte Johns Bass und Freds Gitarren immer auf der Bühne, da ich mich dann dort befand, wo sie auch zum Einsatz kamen. Nach den ersten Shows einer Tournee verzichteten Fred und John meist auf einen Soundcheck. Sie vertrauten ihren Crew-Mitgliedern. Zusätzlich hatte das natürlich den Vorteil, dass sie länger schlafen konnten.

Die Queen-Musiker waren selbstbewusste Individuen, doch manchmal, bei großen Open Airs, in riesigen Stadien oder neuen Städten, zog die Aufregung die Nerven in die Länge. In solchen Momenten halfen ihnen die dreisten und frechen Lästereien der Crew beim Entspannen und sorgten für gute Laune. Queen konnten meist über sich selbst lachen und auch die witzige Seite ihres pompösen Gebarens erkennen. Es half ihnen, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben, da zahlreiche Schleimer ihnen nur allzu gerne versicherten, dass alles, was sie taten, ach so wunderbar und unerreichbar sei.

„Die Zuschauer sind jetzt alle da, Fred.“

„Gut – wie sehen sie aus?“

(Wie sehen sie aus? Was für eine Frage! Begeistert? Schlau? Verärgert?)

„Tja, es scheint ein nettes Pärchen zu sein.“

„Du Bastard!“

„Ach ja, bevor ich es vergesse, das neue Album ist jetzt …“

„Gold? Platin? Doppel-Platin?“, fuhr einer der Musiker dazwischen.

„Nein – auf gutem Vinyl erhältlich.“

„Fuck off!“

„Mir kam zu Ohren, eine Frau in Slough habe sich eine Scheibe zugelegt.“

„Fuck off und stirb! Lasst uns weitermachen. Wann müssen wir rauf?“

Queen brennen förmlich darauf, auf die Bühne zu gehen. Die Aufregung nimmt zu und man spürt die sich steigernde nervöse Energie in den Fluren des Backstage-Bereichs. Die Crew trägt laminierte „Access All Areas“-Pässe, die an einer Kordel um den Hals baumeln, und begibt sich auf die Bühne, um das Equipment einem letzten Test zu unterziehen und das weibliche „Vergnügungspotential“ in den ersten Reihen zu checken.

In der Garderobe von Queen halten sich nur noch die wichtigsten Personen auf, da es nun an die Kostümierung geht. Sie bereiten sich vor und putzen sich für die aufregende und beängstigende Feuerprobe heraus. Um die nervöse Anspannung zu mildern und die Stimme aufzuwärmen, schreien sich Fred und Roger in hohen Stimmlagen an, wobei sie wie zwei streunende Kater in der Nacht klingen. Roger hält zwei Drumsticks in den Händen und trommelt damit auf allen möglichen Geständen herum – sogar auf seinem Assistenten und ehemaligem Roadie Chris Taylor alias Crystal (nein, die beiden sind nicht miteinander verwandt). Das Aufwärmtraining dient der Geschmeidigkeit und Flexibilität seiner Handgelenksmuskulatur.

Manchmal betraten Queen die Bühne zu spät, doch bei einem Konzert in Spanien lag die Schuld nicht bei ihnen. Joe Trovato, damals zuständig für das Licht-Design der Band, hatte sich den billigen, lokalen Wein im Übermaß hinter die Binde gekippt, was seinen Magen rumoren ließ und erdbebenähnliche Flatulenzen und lange „Sessions“ auf dem Backstage-Klo nach sich zog. Unglücklich und zeitvergessen hockte er auf dem Klo, bis er ein dezentes, leises Klopfen an der Tür hörte und eine besorgte, deutlich erkennbare Stimme, die ihn fragte: „Alles klar bei dir da drin?“ Joe öffnete die Tür und erspähte die Gesichter von Freddie und der um ihn herum versammelten Band, die ihn anstarrten – alle schon im Bühnendress und bereit, sich dem Publikum zu stellen. Mit einem verzerrten Gesichtsausdruck und einer Entschuldigung brachte er seine Kleidung in Ordnung und begab sich schleunigst an das Lichtpult.

Jetzt ist Show-Time – Queens Show-Time, um die sich der ganze Tag gedreht hat. Nur die nächsten Stunden zählen jetzt. Bald werden Queen in deiner Stadt sein und für dich spielen – für dich, den privilegierten Ticket-Besitzer. Die vier durch die Medien popularisierten Musiker, die man so gut zu kennen scheint, werden mit ihren Instrumenten oben auf der Bühne stehen – vier sich bewegende, lebendige Menschen, und das alles in Farbe! Sie sind über Land und über See gereist und haben diverse Schwierigkeiten und Kater überstanden, um dir ein spezielles persönliches Erlebnis zu bieten. Mach dich drauf gefasst und genieß es!

Die Bühne ist bereit: Alles wurde mit Klebeband fixiert, der Teppich ist gesaugt, das Equipment ist angeschlossen und brummt mit einem leisen Ton, und jeder wartet auf der ihm zugewiesenen Position. Die Crew hat wachsam Stellung bezogen – aber nicht in Uniform, trotz einiger Versuche uns in Klamotten zu stecken, in denen wir nicht auffallen.

Inspiriert von ihrem ersten Japan-Besuch hatten Queen der Crew „Mäntelchen der Glückseligkeit“ geschenkt: Kurze Kimonos mit dem Bandnamen in roten japanischen Schriftzeichen auf dem Rücken. Sehr stilsicher, doch zum Ausladen der Garderobe etwas unpraktisch. So ein Damenzimmer-Fummel war nicht nützlich, um sich den Respekt eines über 1,80 Meter großen, 130 kg schweren Truck-Fahrers oder eines Aufbauhelfers zu sichern. Das für die Verfolger-Spotlights zuständige Personal auf der Bühne und den Lichttürmen trug passende schwarze Overalls, doch ich empfand sie als zu beengend, da ich während der Show ständig unter, über und auf der Bühne herumhastete. So trug ich meist Jeans und ein T-Shirt – vorzugsweise ein Gratis-Queen-Shirt, um eine gewisse Loyalität und Respekt zu zeigen.

Der letzte Instrumententest wurde im Zusammenhang mit dem Line-Test gemacht. Nein, nicht so eine Line, sondern ein Check, ob alle Instrumente wieder in den richtigen Kanälen des Mischpults steckten und alles reibungslos lief, nachdem die Vorgruppe gespielt hatte. Deshalb hört man unmittelbar vor einem Konzert oft kurzfristig krachende Gitarrenakkorde, ein Trommeln auf dem Schlagzeug und ein klimperndes Piano. Diese Checks unterliegen einem kalkulierten Procedere und sind beinahe eine Kunstform für sich: Zu viel zu können ist ebenso gefährlich wie zu wenig drauf zu haben. Spiele niemals ein bekanntes Riff (Poser! Poser!). Traut man sich, ein Queen-Riff zu rocken, wird man sicherlich den Beifall des Publikums einheimsen, sich 15 Sekunden lang im Ruhm sonnen, aber auch Gefahr laufen, die Band zur Weißglut zu treiben. Gegenüber dem Rest der Crew trägt man von dem Moment an das Brandzeichen „Voll-Wichser“. Der goldene Mittelweg besteht vorzugsweise in Einzelnoten und ein bis zwei Akkorden. Somit täuscht man dem Publikum vor, man könne vielleicht richtig spielen. Dennoch gibt es die teuflische Versuchung, die Lautstärke hochzufahren und einige Takte abzurocken.

Entgegen der landläufigen Auffassung ist es sehr wichtig, die Instrumente direkt vor der Show zu prüfen, da es nach dem Soundcheck noch minimale Veränderungen gibt. Die Positionierung der Lautsprecher muss exakt stimmen, denn sonst würde sich die Akustik drastisch ändern. Die klassische Entschuldigung eines Tontechnikers lautet: „Macht euch mal keine Sorgen – wenn das Publikum da ist, klingt schon alles gut.“ Manchmal verursachen Temperatur und Luftfeuchtigkeit Probleme beim Stimmen der Instrumente und erzeugen beim Schlagzeug eine schreckliche tiefe Rückkopplung, eine Art „Wumms“. Alle nur erdenklichen Funk- und Radioübertragungen können die kabellosen Übertragungssysteme von Gitarren und Mikrofonen beeinträchtigen. Die örtliche Taxigesellschaft oder die Radiostation senden dann plötzlich über Brians Verstärker. Möglicherweise besetzen die im Gebäude installierten Kräne dieselbe Phase wie die Stromzufuhr der Anlage und übertragen somit ein nervtötendes tuckerndes Motorboot-Geräusch. Eins steht fest: Man kann garantiert davon ausgehen, dass ein oder zwei Minuten vor der Show unerklärliche Elektro-Gremlins aus den tiefsten Tiefen von Mordor auftauchen, um die Tontechniker regelrecht zu plagen.

„ONE-ONE-TWO-TWO.“ Ein allzu bekannter Ruf kommt von der Bühne. Der für den Monitor-Sound zuständige Jim Devenney spricht in Freds zum Markenzeichen gewordenes Shure 565-SD-Mikro, während er die Bühne mit dem berühmten Zauberstab in der Hand abschreitet: Ein verchromtes Obergestänge eines Mikrofonständers, das Fred mit dem darauf thronenden Mike bei der Bühnenshow einsetzt – sein Mikrofonstab. Es kann sich in seinen Händen in ein Schwert verwandeln, eine Gitarre, ein Maschinengewehr, einen Golfschläger oder was auch immer Fred damit anstellen möchte. Meist ist es aber „Mein Schwanz, Darling!“

Der Bühnen-Manager hat sich bei den wichtigen Crew-Mitgliedern versichert, dass nun alles bereit ist, und ruft mit einem Walkie-Talkie mit krächzender Verbindung in der Garderobe an, damit die Band zur Bühne begleitet wird.

Nach dem Toilettengang stehen Queen, flankiert von Leibwächtern, der Garderoben-Domina und Assistenten, an der Bühnenseite, wippen auf den Füßen hin und her und brennen darauf, losgelassen zu werden. Über das Headset wird dem Hauselektriker mitgeteilt, dass er nun die reguläre Beleuchtung ausschalten soll. Wenn das Licht ausgeht, schießt sowohl der Crew als auch dem Publikum das Adrenalin durch die Adern, während die Band durch die Energie angetrieben und mithilfe einer Taschenlampe zum sogenannten Puppenhaus geleitet wird: Es ist ein frei stehendes und mit Sichtschutz verkleidetes Aluminiumgerüst im hinteren Teil der Bühne. Das kleine, ungefähr sechs Quadratmeter große Versteck dient Queen zur Vorbereitung oder zum Pausieren während des Konzerts. Es ist allein für die Musiker reserviert und sogar die Crew mit den „Access All Areas“-Ausweisen darf hier nicht rein.

Momentan läuft das Band mit der einleitenden Musik über die PA und die Monitore und kämpft gegen die Lautstärke des Publikums an. Die Nebelmaschinen sorgen für ein dichtes visuelles Bild, das von den pulsierend zum Leben erwachenden Scheinwerfern durchschnitten wird. Die für den Auftrittsbeginn nötige Atmosphäre ist nun gegeben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hunderte von Scheinwerfern in den Aluminiumträgern flackern auf, bleiben jedoch noch gedimmt. Erst wenn das Metall-Monster, eine riesige, die Bühne umspannende Traverse, langsam zum Zielpunkt direkt über den Köpfen der Band hochgefahren wird, blitzen kräftige Lichtstrahlen in verschiedenen Farben auf.

Queen nehmen jetzt ihre Position ein. Roger kauert sich auf den hinter dem glänzenden Drum-Set versteckten Schlagzeughocker, während Brian mit seiner selbstgebauten roten Gitarre, in der ein langes Spiralkabel steckt, hinter einer großen schwarzen Monitorbox am linken Bühnenrand steht. Ich hänge John den Fender-Bass über. Nervös geht er an der Rückseite seiner Lautsprecherboxen auf und ab, wie ein Vater, der im Korridor vor einem Kreißsaal schwadroniert.

An einer abgesprochenen Stelle der Vormusik spielt das Trio die kraftvollen Akkorde des ersten Songs, wobei Brian und John energiegeladen auf die Bühne stürmen. Kurze Zeit nach der Eröffnungssequenz windet sich Fred wie eine Katze aus dem Puppenhaus, schnappt sich den Mikrofonstab aus meinen Händen und stolziert geschmeidig auf die Bühne. Der erste Applaus für die Band wird jetzt, da Fred sich an den vorderen Bühnenrand stellt, sogar noch übertroffen. Die zwischenzeitlich auf ihrer Position angelangte Lichttraverse glüht und versprüht gleißendes Licht, als die ersten Pyroeffekte explodieren. Die dadurch freigesetzte Energie ist absolut atemberaubend. Das Mantra von Queen funktioniert immer: „Blende sie und gib ihnen was auf die Ohren!“

Queen sind hier, um dich zu unterhalten. Eine große Show, große Hits und jetzt – die größte Band der Welt! Queen sind hier möglicherweise schon aufgetreten, doch wie bei einer nicht artikulierten Absprache zwischen Ex-Geliebten besteht beiderseits eine Erwartungshaltung – wie weit wird es gehen? Das Stadion hat sich mit Energie und sexueller Anspannung aufgeladen – wer macht jetzt den ersten Zug?

Fred. Er ist der Meister. Wie ein erfahrener Liebhaber provoziert er das Publikum und schmeichelt ihm. Dabei setzt er seine Stärke, List und Kraft zur Kontrolle der Menge ein. Nachdem er seine „Eroberung“ angelockt hat, reduziert er die Geschwindigkeit und offenbart die eigene Verletzbarkeit, um sie dann wieder zum Gipfel der Begeisterung und zum Höhepunkt hinaufzureißen.

Und so klingt auch die Ansage: „I’d like to fuck you all!“

Um dieses Versprechen einzulösen, gab er stets alles. Meine Augen hatten sich an die Dunkelheit des Vorspiels gewöhnt und liefen beim Konzert auf orgiastischen Hochtouren. An den meisten Abenden waren Queen sehr gut – und gelegentlich absolut bewundernswert. Zweifellos waren sie eine großartige Live-Band, der man mit Aufregung und Spannung zusah. Dem lag ein simples Geheimnis zugrunde: Sie konnten spielen und waren Musiker, die ihre Instrumente beherrschten, sie geschickt einsetzten und in jeder Hinsicht fest an die eigene Qualität glaubten. Wenn Queen nach der Veröffentlichung eines neuen Albums auf Tour gingen, drängten sie darauf, dem Publikum nur das Allerbeste zu präsentieren. Die vier wollten einfach die größte Band der Welt sein.

Beim ersten Song spürte man zwangsläufig noch die Anspannung. Lief alles okay? Offensichtlich – zumindest nahm ich das so wahr. Aber hörte die Band sich selbst auch gut genug? An diesem Punkt achtete man auf ihre Augen oder sie achteten auf deine. Durch das ausgeklügelte System – Nicken, Zwinkern und allgemeine Gesten – erkannte ich den Zufriedenheitsgrad der Band. Die Unannehmlichkeiten des Rauchs und des herabregnenden Staubs der Pyrotechnik (oder der Hallen) waren schnell weggewischt, da sich die Konzentration intensivierte. Der erste Song schien mit der Geschwindigkeit eines Blitzes vorbeizurasen und wurde oft ohne Unterbrechung oder Ansage in eine zweite schnelle Nummer übergeleitet. Nach dem letzten Akkordanschlag des Stücks verbeugten sich Queen respektvoll vor dem Publikum, wonach Fred ein schrilles „Thank You!“ rief und die Frage stellte:

„Are you ready to rock?“

YES!

„Are you ready to roll?“

YES!

„Okay – let’s fucking do it.“

Eine weitere schnelle Rocknummer (oder auch zwei Titel) halten die Begeisterung des Publikums auf einem hohen Niveau, gefolgt vom ersten Klavierstück, das Fred und den Leuten ein kurzes Durchschnaufen ermöglicht. Er hatte in der Zwischenzeit die kurze Chance gehabt, mir relevante Anweisungen zu geben.

„Sag ihm, dass er verstimmt ist – wie soll ich denn so hoch singen??!!“

„Wen meinst du, Fred?“

„Du weißt schon. Und der Andere – der kann noch nicht mal den richtigen Beat spielen! Was ist denn mit dem los?“

Ich nicke zustimmend.

„Egal, egal, aber wie begrüßt man die Leute in Belgien?“, keucht er.

„Das steht mit Filzstift auf der Innenseite deiner Hand, Fred.“

„Das kann ich doch in dieser verdammten Dunkelheit nicht lesen.“

(Andere Begriffe für Roadie: Gedankenleser, Prügelknabe, Linguist mit eingebautem Infrarot.)

„Nein, das kann man nicht mehr lesen. Scheint sich durch das Schwitzen verwischt zu haben.“

„Und jetzt?“

„Äh – Guten Soir, Senoras?“, antworte ich achselzuckend.

„Ach, scheiß drauf!“, meint er zerknirscht und trifft dann die sicherste Wahl – Englisch.

Es folgt eine fliegende Übergabe, denn ich nehme Freds Mikrostab und gebe ihm einen frisch zubereiteten Drink mit heißem Honig und Zitrone. Er nippt daran, um den Hals zu entspannen, setzt sich hin und rückt den Hocker in eine optimale Position. Nun erwarte ich die ersten Resultate – ist Fred mit dem Ablauf zufrieden? Läuft alles in der mercurianischen Welt nach seinen Vorstellungen? Als er sanft die Tasten anspielt, es sich gemütlich macht und knappe Kommentare in Richtung des hungrigen Publikums abgibt, gehe ich am Ende des schwarzen Steinway-Flügels oder in der ausgeschnittenen Rundung in die Hocke. Ich beobachte Fred konzentriert und versuche dabei die vielfarbigen, grellen und hypnotischen Reflektionen von dem auf Hochglanz polierten Deckel zu vermeiden.

Der Rest der Gruppe nutzt die Pause, um durchzuatmen, sich einen Drink zu genehmigen und Instruktionen für den Bühnensound zu geben. Johns Wünsche sind minimal und beschränken sich meist auf die Lautstärke der Snare und der Hi-Hat des Bodenmonitors.

Freds erstes Piano-Stück war der wichtigste Teil der Show, der Moment, in dem er mir „den Blick“ zuwarf, der eigentlich ein mehrfaches Nicken, ein Handzeichen und ein bestimmter Gesichtsausdruck war. Ich wusste dann, ob er den Gesang lauter wollte, der Klavierklang zu hart wirkte, ob er sich von den Eskapaden der vorherigen Nacht müde fühlte, oder sogar, was er vom Spiel der anderen Musiker hielt. Das alles las ich an seinem Ausdruck ab, den subtilen Fingerzeichen und der Neigung des Kopfes. Ein mercurianisches Schnipsen glich dem angedeuteten Winken von Her Majesty, der Queen. Freds sich drehende Finger bedeuteten, dass ihm heiß war und ich den unter dem Flügel aufgestellten Ventilator zur Abkühlung anschmeißen sollte. Wenn Fred mir ein nicht abgesprochenes Nicken, Winken oder Lächeln zeigte, glich das einem großen Bruder, der Zuversicht und Unterstützung ausstrahlt.

Ich kann offen und ehrlich zugeben, dass ich dann rot wurde, mich angefeuert und zugleich zufrieden fühlte. Und wie reagierte ich darauf? Ich verarschte ihn zusammen mit Crystal mit einer applaudierenden Handschuh-Puppe, die am Ende des Flügels auftauchte oder trug eine von einem japanischen Fan geschenkte Baseball-Kappe, an deren Vorderseite klatschende Hände angebracht waren, die man mit einem dünnen Faden bediente. Ich schnellte am Ende des Pianos hoch, zog manisch an dem Faden und applaudierte ihm gemeinsam mit dem Publikum. Er lachte. Fred lachte oft. Dann jagte er mich an den Bühnenrand, um mir einen Klaps zu verpassen oder einen spielerischen Boxhieb. Bei jedem anderen Job hätte man einen Schlag vom Boss als einen schwerwiegenden Zwischenfall angesehen, doch wenn Fred mir einen verpasste, war das Teil des Jobs. Er hatte die Möglichkeit, aufgestaute Energie abzulassen, und die Schläge waren eher spielerisch und schmerzten nicht. Und natürlich freute ich mich damals über meinen muskulösen und abgehärteten Körper.

Die auf der Bühne befindliche Crew konnte das von den vorderen Scheinwerfern beleuchtete Publikum gut sehen. Für die Band war es so gut wie unmöglich, da sie von leistungsstarken Spotlights verfolgt wurde, die direkt auf ihre Augen abzielten. Ein Dutzend oder sogar mehr richteten sich allein auf Fred, sodass er die Zuschauer nur durch den hörbaren Applaus und sein Gefühl einschätzen konnte. Meist erkannte er nur die ersten Reihen. Doch das genügte ihm.

Nach der Show in einer Provinzstadt. Mr. Mercury gibt einen Kommentar ab: „Hast du die Leute vorne gesehen? Die waren alle hässlich! Ich will das nicht bei einer Queen-Show haben.“

Ach so, muss das Publikum also erst eine Casting-Show überstehen, bis die besten Queen-Karten erhältlich sind? Das solltest du lieber mit dem Veranstalter besprechen.

Es war verführerisch, einen Blick in die Zuschauermenge zu werfen, um die Reaktion der „hässlichen Leute“ zu beobachten oder „Talente“ zu erkennen, doch wenn mich Fred in einer unkonzentrierten Situation erwischte, starrte er mich über den Flügel derart eisig an, dass mir das Blut in den Adern gefror. Man erwartete von mir, ihn wie einen Adler zu beobachten, immer darauf gefasst, in geduckter Position schnell auf die Bühne zu huschen, um Fred und sein Mikrokabel aus dem sich bietenden Hindernisparcours zu befreien. Dabei musste ich darauf achten, vom Publikum nicht gesehen zu werden. Ich machte den Eindruck, als plagte mich ein permanenter Hexenschuss. Aus mir und der ersten Reihe der „hässlichen Leute“ hätte man den perfekten Quasimodo erschaffen können.

Fred verhielt sich auf der Bühne dennoch ungewöhnlich clever und aufmerksam und vermied potentiell peinliche Situationen, auch wenn ihn die kreative Energie packte. Im Gegensatz dazu marschierte Brian auf der Bühne vor und zurück, in sein Spiel vertieft und die unmittelbare Umgebung vergessend, wobei sich das schwarze Spiralkabel manchmal in seiner lockigen Löwenmähne verfing. Fred achtete stets darauf, ihm aus dem Weg zu gehen, denn die Folge wäre ein unauflösbares Kabelwirrwarr gewesen, das die Bewegungen beider eingeschränkt hätte. Während Brian auf der Bühne zurücktrat, immer noch auf dem Planeten May schwebend, führte Fred seinen Mikrostab unter dem Gitarrenkabel hindurch, damit sich die beiden nicht verknoteten. Wenn das Unvermeidbare passierte, ließ Fred das Mikro auf der Bühne liegen, gab mir mit hochgezogenen Augenbrauen ein Zeichen und schnappte sich das Ersatzmikrofon. Manchmal setzte er sich sogar auf mich, während ich auf Händen und Knien mitten über die Bühne rutschte und das Durcheinander entwirrte. Dann sprang er auf, setzte sich wieder auf meinen Rücken, sprang auf und lachte. Sehr lustig, Fred, jetzt reicht es aber! Die Leute fangen schon an zu reden …

John hielt sich aus dem Kabel-Tumult-Verwirrspiel heraus und stand meist am hinteren Rand der Bühne oder auf den Stufen des Schlagzeugpodests. Bei den späteren Queen-Tourneen benutzte er gar kein Kabel mehr, sondern verließ sich auf die drahtlosen Nady-Übertragungssysteme, die er an allen Bässen installierte. John verfügte über einen Abschluss in E-Technik. Wenn mal etwas schief lief, konnte man ihn kaum hinters Licht führen.

Ein frühes Experiment mit einem Funksystem für Johns Bass stellte sich trotzdem als nicht so erfolgreich heraus. Ich testete ein nagelneues, modernes Schaeffer-System, und nachdem ich verschiedene Töne auf dem Bass angespielt hatte, bat ich den Tontechniker von Queen über die PA um seine Meinung.

„Wie klingt das – wird der Sound zu stark komprimiert?“

„Das klingt nach einem furzenden Alligator!“, lautete die wenig enthusiastische Antwort.

Fred liebte Mikrokabel und setzte sie auf der Bühne als zusätzliches Requisit ein. Mit unterschiedlicher Intensität schnappte er sich ein Kabel und verdrehte es, ließ es wie eine Peitsche auf den Boden knallen und schwang es wie ein Lasso.

Erst bei der letzten Magic-Tour, bei der Queen in riesigen Stadien und auf Laufstegen spielten, die in das Publikum hineinragten, entschied er sich für ein Funk-Mikro.

„Hm, ja – es ist ziemlich modern“, rief er, als man ihm während einer Probe die neuste Ausführung der damals höllisch teuren Technologie zeigte. „Und auch ziemlich geil!“

Das einem Phallus ähnelnde Sony-Mikro unterschied sich grundlegend von seinem geliebten Shure, war länger, dicker und in einem dunklen Mattschwarz lackiert. In einem Sexshop in Soho wäre es kaum aufgefallen.

Die Show von Queen wurde mit einem Medley fortgeführt, bei dem sie altes und neues Material spielten, das auf dem Klavier basierte und Fred half, sich wieder zu fangen. Nach einem intensiven Auftritt mit Sprints über die Bühne, richtete sich ein Zielscheinwerfer auf ihn. Freddie saß in der Dunkelheit zusammengesunken am Klavier. „I’m fucked!“, schrie er in das Mikro, was das Publikum mit einem anerkennenden Aufschrei honorierte. Das führte dazu, dass er sich langsam erhob und über den Flügel fiel, als würde er ihn ficken. Das Publikum applaudierte aus voller Kehle und zeigte mehrfach seine Wertschätzung. Abgesehen von einem „Thank You“ oder einem kurzen Hinweis auf einen Song sprach Fred das Publikum nie vom Flügel aus an. Er machte das am liebsten vom Bühnenmittelpunkt aus oder auf einem der weitläufigen Catwalks, wenn sich alle Scheinwerfer auf ihn richteten. Dann setzte er neben der Ausstrahlung und der Stimme auch den Körper zur Kommunikation ein. Man konnte nie seinen nächsten Zug vorhersagen, und er überraschte uns manchmal, indem er die ersten Reihen nach ihren Songwünschen fragte: „Irgendwelche Wünsche?“

Einmal wollte ein Zuschauer einen alten, noch nie live aufgeführten Queen-Titel hören. „Den sollen wir spielen? Hah! Daaaaann wärst du glücklich!“, antwortete er in einer schrillen, leicht tuntigen und anschwellenden Stimme, warf den Kopf in den Nacken und ging weg. „Daaaaann wärst du glücklich!“, wurde bei Queen zu einer geflügelten Phrase, überstand mehrere Tourneen und hielt sogar noch viel länger an.

Zurück am Flügel reiche ich Fred einen weiteren, seinen Zustand lindernden, heißen Drink, um den er gebeten hatte.

„Wie kommen wir an – wie ist es?“

„Gut, es läuft großartig, Fred.“

„Okay, das ist gut – und so muss es auch sein!“

Gelegentlich reagierte das Publikum bei einer Show aber nicht nach Plan, woraufhin Fred sich zwang, noch härter an sich zu arbeiten, um die Menge auf seine Seite zu ziehen – und das musste er auch beim ersten Auftritt in Madrid 1979. Von einem spanischen Publikum erwartet man eigentlich ein heißblütiges Temperament und Beifall. Nein. Nach jedem Song verliefen die Reaktion und der geringe Applaus wie im Sande. Das brachte Fred auf die Palme, woraufhin er eine alternative Annäherungsstrategie ausprobierte. Er schritt an den Bühnenrand, sprach, zum Publikum gewandt, einen Toast mit dem Champagnerglas (voller Wasser) aus und erzählte ein paar Phrasen in der Landessprache. Es wurde nicht besser, und so schüttete er das Wasser über den ersten Reihen aus und witzelte: „Nehmt das! Dafür, dass ihr Spanier seid!“ Dann machte er eine an den mitten im lethargischen Publikum sitzenden Tontechniker gerichtete Geste und schrie: „Dreh alles auf!“

Die Lautstärke nahm zu und Fred sang leidenschaftlich und energisch, um die Spanier und natürlich auch den Rest der Band in Stimmung zu bringen. Es funktionierte, und ab dem Punkt lief die Show und die Publikumsresonanz war ganz nach seinem Wunsch. Fred führte, indem er mit einem guten Beispiel voranging. Bei dem abgedunkelten Teil des Auftritts und nachdem er das Publikum für sich gewonnen hatte, kehrte er an den Flügel zurück. Zwischen all den Rufen und den Schreien, die dem Beifall folgten, schlug er mit der Faust hart auf die Abdeckung des Instruments, wodurch ein lang anhaltender, dumpfer Ton entstand, den die Lautsprecher übertrugen. Dann gab er durch das Mikro bekannt: „Genau so muss es, verdammt noch mal, laufen.“

„Ist jetzt alles in Ordnung, Fred?“

„Ja – ja, aber sag Brian, er soll leiser spielen, ich kann mich beim Singen nicht hören!“

Wie bitte soll man einem Rockgitarristen beibringen, sanfter, langsamer oder leiser zu spielen?

Leg ihm Noten vor die Nase! In dem Comedy-Musikfilm This Is Spinal Tap zeigt der Heavy-Metal-Gitarrist voller Stolz, dass die Lautstärkeregler seines Verstärkers nicht bis 10 gehen wie bei jedem Amp, sondern bis 11. Ein bisschen mehr – wenn man es braucht. Brian hatte seinen Lautstärkeregler immer auf 12 stehen. Und es war ihm nie laut genug.

Die Antwort der Bandkollegen? Sie drehten auch auf.

Queen spielten auf der Bühne mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke.

Entschuldigung, haben Sie mich nicht verstanden? Ich sagte: „Queen spielten auf der Bühne mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke.“ Meine Ohren sind dafür ein eindeutiger Beweis. Während eines Hörtests vor einigen Jahren fragte man mich, ob ich jemals in einer lauten Umgebung gearbeitet hätte. Wahrscheinlich muss ich irgendwann meine Queen-Memorabilia versteigern, um mir im Alter vernünftige Hörgeräte leisten zu können.

Wenn Queen einen tollen Auftritt ablieferten und vor Spielfreude „kochten“, verursachte das eine prickelnde Aufregung und ein energiereiches Pulsieren, das man auf der Bühne spürte. Sogar die Crew war plötzlich stolz, indirekt ein Teil der Band zu sein. Der Bühnensound von Queen hing vom jeweiligen Standpunkt des Hörers ab. Man hörte nicht den abgemischten und sorgsam aufeinander abgestimmten „Front-Sound“, sondern den Sound, der aus dem am nächsten gelegenen und individuell eingestellten Monitor kam. Die Bühnenseiten boten eine ideale Position, da man die meisten Instrumente gut wahrnehmen konnte, doch hinter dem Schlagzeug zu stehen, führte immer zu einer merkwürdigen Perspektive. Man hörte den direkten Sound des Anspielens des akustischen Instruments, den über die Monitore verstärkten Klang und zusätzlich den Wumms und das von der hinteren Wand der Location oder dem Dach zurückgeworfene Echo.

Wenn man sich hinter die Backline setzte, also die Instrumente der Musiker, empfand man die Energie und das sensorische Bombardement sogar ohne jegliche visuelle Eindrücke. Der Geruch der Farbfilter Hunderter von Scheinwerfern oder das Odeur warm brummender Verstärker vermischten sich mit dem Geschmack von Rauch und Staub, der im Rachen kratzte. Man fühlte die Vibrationen der Lautsprechertürme und den Druck in der Magengegend beim Anspielen der Bass-Drum. In dieser Position konnte man alles anfassen: die scharfen Aluminiumkanten und abgerundeten Ecken der Flightcases, den dicht gewebten Bühnenteppich, das Eiswasser für die gekühlten Getränke, die glatten und sinnlichen Klangkörper der Gitarren und das mit Kunststoff umwickelte Kabel von Fred, das vom ständigen Aufwickeln und Ziehen leicht verbrannt roch. Den Platz direkt hinter dem Schlagzeug musste man jedoch tunlichst vermeiden, denn Roger riss den Kopf zurück, da er oft hoch in die Luft spuckte, um seine Lungen von dem Schleim der manuellen Anstrengung des Spiels und dem Kondensat vieler Marlboros zu befreien. Seinem armen Roadie kam am nächsten Tag die Aufgabe zu, sämtliche Becken zu putzen.

Die Show lief mit verschiedenen Hits und neuen Songs des gerade veröffentlichten Albums weiter, bis etwa zur Hälfte der Spielzeit, ab der die Solo-Einlagen folgten. Fred sang und schrie Tonleitern in Richtung Publikum, damit die Menge noch lauter darauf antwortete. In dem Moment zeigte er seine wahre Showkunst. Allein mit seiner Stimme und seinem Charisma packte er Tausende von Menschen und wickelte sie um den kleinen Finger. Meist enthielt der Auftritt ein glücklicherweise kurzes Drum-Solo, bei dem sich Roger in das Tier aus der Muppet Show verwandelte, und ein ausgedehntes Gitarrensolo, das überzeugte – zumindest meistens. (Als Brian mit den Soli begann, war ich noch ein junger Mann …)

Zeit für eine kurze Pause: Roger stieg vom Podest herab und verkroch sich zum Verschnaufen im Puppenhaus, nahm einen Drink zu sich und eventuell etwas Sauerstoff. Auch Fred ruhte sich hier aus, zog sein Shirt aus, trocknete sich ab, zog sich ein neues Kostüm an, nahm eine Erfrischung zu sich und lutschte eine Strepsil, ein antibakterielles Hals- und Rachenmedikament. John spielte keine Soli (Bass-Soli sind sogar noch schlimmer als ein Schlagzeugsolo!), ging von der Bühne, nahm die Zigarette, die ich für ihn angesteckt hatte, und schlenderte hinter die Türme der Bassanlage und inhalierte ein paar Züge. Allerdings mit kurzen Unterbrechungen, denn während des ausführlichen Gitarrensolos warf er Erdnüsse in Richtung Brian.

Ungefähr in der Mitte der Show führten Queen ein akustisches Intermezzo auf: Zeit also, sich am vorderen Bühnenrand auf Barhocker zu setzen, wobei Roger manchmal nach vorne kam, den Schellenkranz oder die Bass-Drum im Rhythmus spielte oder sang. Für Fans bedeutete das die einzige Chance, RMT (Roger Meddows Taylor) deutlich zu sehen, abgesehen von seiner Verbeugung am Ende des Auftritts. Unglücklicherweise sah er sie nicht sonderlich gut, denn Roger hatte eine schlechte Sehkraft und musste Kontaktlinsen tragen, was er nicht immer machte. Als er im Studio in Montreux eine Nummer im New-Orleans-Bluesstil übte, verpasste man ihm 1978 den Namen Blind Melon Taylor. Roger hatte viele Spitznamen, darunter den bekanntesten: Rainbow Man. Als das am meisten modebewusste Mitglied von Queen kaufte er sich ständig neue Klamotten, häufig in sehr klaren und knalligen Farben, die er zu allem Überfluss in den ungewöhnlichsten Kombinationen trug. (Er hätte sich damit problemlos für die Hauptrolle in dem Musical Joseph And The Technicolor Dreamcoat bewerben können.)

Hier eine Liste von Spitznamen der Queen-Musiker:

Freddie: Kermit – nach dem Muppet-Charakter Kermit, der Frosch. Während Freds „Ballett-Periode“ 1977 trug er meist weiße Trikots. Wenn er unter grünen Scheinwerfern stand, ähnelte sein geschmeidiger Körper in dem knallengen Kostüm der Muppet-Puppe – speziell, wenn er sich auf die Stufen des Bühnenaufbaus setzte. „Na, Fred, schon die halbe Leiter hoch?“ (Allerdings traute sich niemand, ihn mit Kermit anzusprechen oder einen Witz über einen Wetterfrosch zu machen.) Nach einem Interview mit Fred während dieser Zeit konnte sich der NME nicht die Schlagzeile verkneifen: „Ist der Mann ein Volltrottel?“ Man kann sich gut vorstellen, dass er sich nicht sonderlich darüber freute, was zu einer langen und angespannten Beziehung mit der Presse führte. Meist sprach ihn die Crew einfach mit Fred an, doch wenn er launisch war, wurde aus ihm der „Schurke mit den Goofy-Zähnen“. Agierte er noch schwieriger, tauchten alle nur erdenklichen unschönen Schimpfwörter auf, darunter sogar „Pferdchen“. Natürlich hatte das überhaupt nichts mit seinen Zähnen zu tun, sondern mit der Begeisterung für den geschmeidig tanzenden und in Russland geborenen Balletttänzer Vaslav Nijinsky.

„Wer?“, fragte die Crew. Gewann der nicht einige Pferderennen?

Wie dem auch sei, der Mann war eine große Inspiration für ihn. Fred benutzte ähnliche Kostüme bei den Konzerten von Queen, darunter ein schwarz-weiß gemustertes. Mary Austin, seine langjährige Freundin, die 1977 noch mit ihm zusammenlebte, schenkte Freddie (sie nannte ihn niemals Fred) einmal ein glänzendes, schweres Coffeetable-Buch über Nijinsky. Sie hatte eine Widmung in das Buch geschrieben: „Für den wahren Künstler, der du bist.“

Nicht zu vergessen das Rennpferd namens Mercury, das ein Vollblüter wie Fred war und zahlreiche Preise einheimste.

Brian: Percy – nach Percy Thrower, dem ersten britischen TV-Gärtner. Brian war versessen auf die Natur und die Arbeit im Garten. 1976, als ich einmal nachts noch Equipment zu seinem Londoner Haus lieferte, öffnete er mir die Tür in zerlumpter Kleidung, eine Taschenlampe in der Hand und in der Mähne kleine Zweige und Blätter. Er kroch tatsächlich noch in der Dunkelheit im Garten herum, um seine geliebten Pflanzen und Bäume zu pflegen. Aufgrund seiner Astrophysik-Studien und der Beschäftigung mit der Infrarot-Astronomie hätte man ihm eigentlich den Titel „Infrarot-Gärtner“ verleihen müssen.

John: Birdman oder Deaky (erklärt sich von selbst, da der letzte eine Abkürzung seines Namens ist). Zu Beginn der US-Tournee hatte sich John die Haare im Militärstil schneiden lassen und sah wie The Bird Man Of Alcatraz (dt. Der Gefangene von Alcatraz) aus. Er nahm die Hänseleien auf die leichte Schulter und trug die ihm von der Crew gekaufte Häftlingskleidung bei der Zugabe.

Die schwulen Mitarbeiter der Crew hatten eine eigene Art, sich Spitznamen auszusuchen, indem sie den männlichen Mitgliedern der Entourage und anderen „Freunden“ Frauennamen verliehen. Für sie war jeder Mann eine „Sie“.

Andere Spitznamen von Queen:

Freddie Mercury: Melina (Melina Mercouri – griechischer Filmstar).

Brian May: Maggie (Maggie May – Song von Rod Stewart).

Roger Taylor: Elizabeth (Schauspielerin Elizabeth Taylor).

John Deacon: Belisha (Belisha Beacon …?).

Mich nannte man Helen. Bitte keine weiteren Fragen.

Der Höhepunkt des Akustik-Intermezzos war erreicht, wenn Fred und Brian eine vereinfachte Fassung von „Love Of My Life“ spielten – für das Publikum war es dann an der Zeit, mitzusingen, und das war ein eindeutiger Höhepunkt der Show. Auf einer Tournee konnte man schnell überheblich und blasiert gegenüber den Zuschauern werden, speziell wenn die Gewinnerarroganz einsetzte. 130.000 Menschen in einem Stadion in einer für sie fremden Sprache perfekt singen zu hören, war aber etwas Besonderes. Es mag sich jetzt wie ein altes Klischee anhören, doch Musik überwindet alle Barrieren und Grenzen.

Mittlerweile ging es mit voller Kraft dem Finale entgegen. Die Band spielte große Hits wie „I Want To Break Free“, Rocker für Headbanger wie „Hammer To Fall“ und Songs wie „Radio Ga Ga“, bei denen die Menge mitklatschen konnte. Bei den Konzertproben hatte Fred das Wort „Radio“ durch das sich reimende „Fellatio“ ersetzt. Das löste bei der Band einen wahren Lachanfall aus, doch die Zuschauer bekamen niemals die Chance, sich dem in vollen Zügen hinzugeben. Fred liebte es, zu überraschen und zu provozieren, doch vor allem liebte er Auftritte und besonders leidenschaftliche und gute Auftritte.

Lediglich bei einem Konzert enttäuschte er mich auf der Bühne, denn sonst war er immer ein Profi par excellence.. Es war das einzige Konzert in Neuseeland, das Queen je spielten, und fand im Mount Smart Stadium in Auckland statt. Neuseeland – ein wunderschönes Land, doch kaum ein Paradies für Rock-Tourneen, da es an Clubs, Drogen und leichten Mädchen mangelte. Wir vermuteten, dass die Regierung bei der Einwanderungskontrolle ein Schild aufgestellt hatte: Bitte geben Sie hier ihre Genitalien ab – Sie werden sie während des Aufenthalts nicht benötigen. Es sei denn, man mag Schafe. Die gab es dort in reicher Auswahl.

Als Fred bei der Eröffnungsmelodie vom Band am Bühnenrand auftauchte, war er zu spät dran und zudem noch offensichtlich betrunken. Hatte er sich gelangweilt oder war er schlecht beeinflusst worden? Beides! Tony Williams alias Mr Hyde, unsere Garderoben-„Tussi“, trug dafür die Schuld, denn er hatte ihm die Hosen verkehrt herum angezogen, was tatsächlich erst auf dem langen Weg zur Bühne aufgefallen war. Er war die meiste Zeit selbst sturzbesoffen, ihn plagte häufig das klassische Alkoholikerzittern und er musste fragen: „Mein lieber Junge, könntest du mir beim Einfädeln zur Hand gehen?“ Ein liebenswerter Mann, der sich im Suff aber in Mr Hyde verwandelte. Dann wurde die Freundschaft zu ihm ein regelrechter Vollzeitjob.

Zu Beginn der Show kicherte Fred ständig und vergaß den Text. Er hatte kein Zeitgefühl mehr und fragte mich sogar, welche Songs als nächstes kamen – und wie man sie spielte! Trotzdem wurde die Show kein Desaster und einige der Stücke liefen sogar ganz gut, doch gelegentlich verlor Fred die Kontrolle, worunter die anderen Musiker litten. Als Zugabe spielten Queen den Elvis-Presley-Klassiker „Jailhouse Rock“, wozu man Tony auf die Bühne bat – nicht den betrunkenen „Garderoben-Tony“, der wahrscheinlich geglaubt hätte, mitgrölen zu dürfen, sondern Tony Hadley, den Sänger und Frontmann von Spandau Ballet. Tony, der damals eine kurze Tourneepause einlegte, ist ein großartiger, unprätentiöser Typ, der aber leider nicht den Text kannte. Ein Rockstar, der den Text von Elvis Presleys „Jailhouse Rock“ nicht kennt?

Während ich hinter Freds Piano hockte und ihm dabei zusah, wie er sich die Seele aus dem Leib sang, blickte ich manchmal ins Publikum und stellte mir Fragen über das Leben, den Tod und meinen persönlichen Lebensweg. Was soll ich machen? Welchen Sinn hat das Leben? Warum mache ich das hier?

Im Alter von 25 Jahren war aus mir ein Sub-Steinway-Weiser geworden. „Is this the real life? Is this just Battersea?“ „Nothing really matters“, die vorletzte Zeile von „Bohemian Rhapsody“, fiel mir oft auf, während ich über die Sinnlosigkeit des ganzen „Rock-Krams“ sinnierte und darüber, wie schnell man auf einer Tournee übersättigt war. Wenn der Song jedoch endete, die Scheinwerfer erstrahlten und Tausende von Menschen in Licht hüllten, die von „Bo Rhap“ ganz aus dem Häuschen waren, erkannte ich: Für manch einen war es von großer Bedeutung, und Queen wurden zu einem wichtigen Teil seines Lebens.

Als ich weiter grübelte, donnerte Queen in die nächste Rocknummer und meine Innenschau löste sich in Luft auf. Zurück zum Geschäft – wie üblich. Der letzte Song ihres Sets endete mit einer Reihe pyrotechnischer Explosionen am vorderen Bühnenrand als Höhepunkt, die ich startete und mit denen ich einige Fotografen und Leute von der Security versengte. So ist das nun mal im Sport. Brian war das einzige Mitglied von Queen, das das Publikum bei einem Auftritt direkt ansprach, dabei beschränkte er sich aber auf ein oder zwei Ansagen. Mitte der Siebziger, vor der letzten Nummer eines Konzerts, sagte Brian mal: „Wir möchten euch wie immer mit den besten Wünschen verlassen – und im Schoße der Götter wissen.“ (Crew-Version: „Wir möchten euch wie immer mit den besten Wünschen verlassen – gelangweilt und nach Rückgabe des Eintrittsgelds schreiend.“)

Queen verließen die Bühne unter donnerndem Applaus, Stampfen und Schreien im Dunkeln, woraufhin wir quasi in einer Zwielichtzone vor den Zugaben schwebten. Um uns herum sahen wir Tausende angezündeter Streichhölzer oder Feuerzeuge, die durch die rauchdurchdrungene Luft schimmerten, die Luftfeuchtigkeit, den Staub der Pyrotechnik und die energiegeladene Atmosphäre. Eine Flamme aufleuchten zu lassen, entwickelte sich schnell zu einem allzu gewohnten Anblick, doch als ich das erstmalig in den USA erlebte, hätte ich am liebsten innegehalten, das alles auf mich wirken lassen und dabei spekuliert, wie lange dieser Anblick wohl anhält.

Möchten Sie noch mehr?

Eine Zugabe vielleicht?