Читать книгу Hatschepsut - Peter Nadig - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Mythos von der göttlichen Geburt

ОглавлениеEs ist mitten in der Nacht. Ahmose, die Hauptfrau Thutmosis’ I., des Königs von Ägypten, schläft bereits seit Stunden in den Frauengemächern des Palastes. Plötzlich weckt sie ein starker Wohlgeruch aus ihrem Schlummer. Ahmose steht auf und schaut sich um. Aber sie ist allein – niemand ist zu sehen. Nur der Duft kostbarster Salben und feinsten Weihrauchs, der schon alle Nebenräume zu durchdringen scheint, wird stärker. Ahmose weiß, daß die wertvollen Zutaten für solche Düfte aus dem weit entfernten Gottesland Punt unter großen Mühen und Risiken herbeigebracht werden müssen. Solche Kostbarkeiten sind eigentlich den Göttern vorbehalten, ja es ist ihr Duft. Ein ehrfurchtsvoller Schauer überkommt die Königin und ihre Aufregung steigert sich, glaubt sie doch einen Gott in ihrer Nähe. Als der Wohlgeruch immer intensiver wird, bemerkt sie im Halbdunkel ihren Gemahl Thutmosis. Sie lächelt ihn an. Leidenschaft ist in seinem Blick, als er auf sie zukommt, sein hauchdünner Schurz kann seine Erregung nicht mehr verbergen. Und nun geht alles sehr schnell. Als er direkt vor ihr steht, glaubt Ahmose nicht mehr ihren jungen Gemahl, sondern tatsächlich den Gott Amun, den Herrn der Throne und König der Götter, vor sich zu sehen. Der Duft von Punt erfüllt jetzt das ganze Gemach. Beeindruckt von seiner Schönheit erwidert sie willig sein Begehren. Ahmose ist ganz hingerissen. Ist es wirklich Amun selbst, der zu ihr gekommen ist? Offenbar! Ist ihr Mann als König nicht auch den Göttern gleich? Sie kann es kaum fassen. Ihre Hingabe verstärkt seine Freude an ihr. Sie küsst ihn leidenschaftlich und das Liebesspiel nimmt seinen Lauf: Beide geben sich auf jede erdenkliche Weise der Liebe hin. Nachdem sich die Erregung gelegt hat, lobt die Königin den Ruhm des Gottes und bemerkt, dass sein Duft nun auch an ihrem Körper haftet. Hier ist einiges anders als bisher. Ihr Wunsch nach Nachwuchs ist groß, denn als königliche Hauptgemahlin hat sie dem König noch kein Kind schenken können. Ihre Nebenbuhlerin Mutnefret, Thutmosis’ nicht ebenbürtige Nebenfrau, hat ihm dagegen einen Sohn zur Welt gebracht. Doch nun spricht der Gott Ahmose an. Er habe sie in dieser Nacht geschwängert und dazu gibt er folgende Verheißung: ‚„Die Erste der vornehmen Damen, die Amun umarmt‘ ist der Name deines Sohnes“, sagte er. „Sie“ wird einst als König die Beiden Länder Ägyptens beherrschen.

Halten wir hier inne. Was ist hier gemeint? Ein Sohn mit dem Mädchennamen „Hatschepsut Chenemet-Amun“? „Sie“ wird herrschen? Die obigen Zeilen erinnern zunächst eher an einen historischen Liebesroman, als an die prosaische Umsetzung einer alten Tempelinschrift. Sieht man von dem Hinweis auf den Kinderwunsch der Königin und den Kindersegen ihrer Rivalin ab, basiert die Erzählung tatsächlich auf einer Szene im Mythos von der „göttlichen Geburt“ des ägyptischen Königs: Der oberste Gott zeugt in der Gestalt des regierenden Königs einen Sohn mit der Großen Königlichen Gemahlin. Doch was ist hier wirklich geschehen? Hat Ahmose gar ihr „blaues Wunder“ erlebt? – immerhin ist Amun häufig mit blauer Haut dargestellt. Oder hat Thutmosis I. sich etwas Neues einfallen lassen, sich mit kostbar duftender Myrrhensalbe eingerieben und dabei die Insignien des Gottes angelegt, bevor er Ahmose aufsuchte?

Nein, nichts von dem ist so geschehen – auch wenn wir davon ausgehen dürfen, dass sich der König realiter vor einem Rendevouz parfümiert haben mag. Schauen wir uns zunächst diesen alten Mythos vom König als Sohn des höchsten Gottes genauer an.

Hatschepsut war nie für die Königsherrschaft vorgesehen. Als Tochter Thutmosis’ I. konnte sie durch die Heirat mit einem ihrer Halbbrüder Große Königliche Gemahlin werden, vorausgesetzt dieser wurde auch König. Das wäre das Höchste, was sie als Frau im Königshaus hätte erreichen können; denn in Ägypten war das Königsamt stets einem Mann vorbehalten. Ausnahmen waren äußerst selten. Hatschepsut heiratete schließlich ihren jüngsten Bruder Thutmosis II., der schon nach nur wenigen Jahren starb. Dessen Sohn Thutmosis III. war noch zu jung, so dass sie als seine Tante für ihn die Regentschaft ausübte. Aber die Regentschaft ist kein Königtum. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit ihres Neffens hätte sie sich ganz in den Hintergrund des Hoflebens zurückgezogen, wie viele andere Königswitwen und -mütter vor ihr. Dennoch ließ sich Hatschepsut wenige Jahre später zum König krönen und herrschte bis zu ihrem Tode gemeinsam mit Thutmosis III. Zwei vollwertige Könige zur gleichen Zeit, das war etwas Neues. Sie dominierte diese Koregentschaft und prägte den folgenden Jahren ihren Stempel auf. Doch ihr Vorgehen musste auch vor den Göttern gerechtfertigt werden. Warum sie dabei auch die Unterstützung der Priesterschaft hatte, werden wir noch sehen.

Zur Untermauerung ihres Königtums erhob Hatschepsut zunächst den Anspruch, die Nachfolgerin ihres Vaters Thutmosis I. zu sein, indem sie dies in Inschriften auf Bauten und Kultgegenständen hervorhob. Im religiösen Bereich propagierte sie zusätzlich ihre Zeugung durch den Gott Amun. Hierbei bediente sie sich eines sehr ausgefeilten Bilder- und Textzyklus, den sie in erhabenem Relief einige Jahre nach ihrer Thronbesteigung in der Säulenhalle des mittleren Hofes ihres Gedächtnistempels in Deir el-Bahari anbringen ließ.

Die Darstellung besteht aus drei Teilen: 1. der Mythos von der göttlichen Geburt, 2. der Geschichte von Hatschepsuts Jugend und Krönung und 3. der Expedition zum Weihrauchland Punt. Obwohl in der Vergangenheit diese drei Sequenzen meist isoliert betrachtet wurden, besonders die Fahrt nach Punt, bilden sie tatsächlich im Hinblick auf ihre Inhalte und Komposition eine Einheit.

Die ersten beiden Zyklen befinden sich im Nordflügel der Säulenhalle, wobei der Geburtsmythos das untere, die Jugendlegende und Krönung das obere Bildregister einnehmen. In der südlichen Portikus, der „Punthalle“, bilden die Szenen der berühmten Expedition den Abschluss. Die Handlungen sind in verschiedenen Ebenen zwischen der Welt der Götter und derjenigen der Menschen angesiedelt. Dies ist vor allem bei den Geburtsund Krönungsgeschichten der Fall, wo neben Amun-Re verschiedene Götter am Geschehen teilhaben. In der „Punthalle“, die Hatschepsuts göttlich beeinflussten Werdegang fortsetzt, ist die Präsenz der Götter dagegen zurückhaltender.

Für uns ist diese Verschmelzung der himmlischen Götterwelt und der menschlichen Wirklichkeit problematisch. So war es lange fraglich, welche Details des zweiten Zyklus überhaupt noch tatsächliche biographische Inhalte wiedergeben, ober ob es sich hier um eine vollständige Fiktion handelt. Man kann zwar davon ausgehen, dass einige Elemente wirkliche Szenarien aus dem königlichen Krönungs- und Hofzeremoniell reflektieren, selbst wenn sie vielleicht nichts mit Hatschepsut zu tun haben. Zahlreiche frühe Forscher hielten die Jugendgeschichte irrtümlicherweise für einen historischen Text, zumal die Verwandtschaftsverhältnisse der Thutmosiden noch nicht hinreichend bekannt waren. In diesem Licht muss auch die Tatsache gesehen werden, dass Thutmosis III. später in Deir el-Bahari und anderen Orten Hatschepsuts Namen durch seine eigenen und die seines Vaters und Großvaters ersetzen ließ. In der Vergangenheit hat man aufgrund der vermeintlichen Koregentschaft von Thutmosis I. und Hatschepsut sowie den geänderten Namensinschriften sogar eine handfeste Familienfehde mit ständig wechselnden Machtkonstellationen angenommen.

Hatschepsut griff wie gesehen bei ihrer Herrschaftslegitimation auf den althergebrachten Mythos von der göttlichen Geburt des Königs zurück, der seine Wurzeln im Alten Reich hatte. Das Ungewöhnliche, ja Neue in ihrem Fall war, das hier zum ersten und, bis sich weitere Belege finden, sicher auch zum einzigen Mal dieser Mythos auf eine Frau bezogen wurde, die als „König“ Ägyptens auftrat. Im Folgenden sollen zunächst die bildliche Umsetzung und die Hintergründe dieses Mythos vertieft werden. Die Bildszenen der beiden ergänzenden Zyklen zu ihrer Jugend sowie der Expedition nach Punt werden später im historischen Teil fortgesetzt.

Die Grundhandlung des Geburtsmythos, auch „Götterhochzeit“ genannt, sei hier kurz zusammengefasst: In dieser Erzählung erwählt der höchste Gott die Mutter des ‚zukünftigen‘ Königs, die stets die königliche Gemahlin des gegenwärtig herrschenden Pharaos ist, um mit ihr einen würdigen Thronfolger zu zeugen. Dabei nähert sich ihr der Gott anfangs in Gestalt ihres Gatten, des Königs, während sie gerade in einer Kammer des Palastes schläft. Sie erwacht von dem Duft des Gottes, worauf sich dieser in seiner wahren Gestalt zu erkennen gibt. Es kommt zur geschlechtlichen Vereinigung und Zeugung des künftigen Königs. Anschließend bestimmt der Gott nicht nur den Namen seines Sohnes, sondern erteilt auch dem Schöpfergott Chnum den Auftrag zur Schaffung des Kindes und seines Ka. Der Ka bedeutete die Lebenskraft, die jedem Individuum seinen Charakter und sein Wesen prägt. Er wird durch zwei nach oben offene Arme – auch als Hieroglyphe – symbolisiert. Der Gott Thot verkündet anschließend der Mutter ihre bevorstehende Mutterschaft. Am Ende der Schwangerschaft wird sie von den Geburtsgöttinnen zur Entbindung geführt und bringt das Kind zur Welt. Nach der Geburt wird der neugeborene Königssohn seinem göttlichen Vater präsentiert, der ihn anerkennt. Im weiteren Verlauf stillen göttliche Ammen und göttliche Kühe das Neugeborene in Gegenwart seiner Mutter. Zahlreiche weitere Gottheiten begleiten diesen Zyklus. Hier ist vor allem Hathor hervorzuheben, die eine der größten Göttinnen des alten Ägypten war. Sie erscheint wiederholt in bedeutender Funktion. Ihr Name bedeutet „Haus des Horus“ und weist auf eine alte Tradition hin, nach der sie auch die Mutter des Falkengottes Horus war. Da nun der König als lebender Horus angesehen wurde, war Hathor dementsprechend im Mythos seine göttliche Mutter.1 Hatschepsut widmet ihr in Deir el-Bahari einen eigenen Tempel.

In der 4. Dynastie war der Sonnengott Re der oberste Gott gewesen. Das Zentrum seiner Verehrung lag in Heliopolis, heute ein Stadtteil des modernen Kairo. Bereits Cheops (2589–2566), der Erbauer der nach ihm benannten Großen Pyramide von Gizeh, drückte seine Anlehnung an diesen Gott dadurch aus, dass er einigen seiner Söhne Namen mit dem Namensbestandteil „Re“ gab. Dazu gehörten auch seine beiden Nachfolger Djedefre und Chafre, besser bekannt als Chephren. Nachweislich trug Djedefre als erster König den Beinamen „Sohn des Re“. Dieses Epitheton lehnte sich in der Folgezeit dem göttlichen Geburtsnamen des Herrschers immer mehr an und wurde ab dem Mittleren Reich diesem als Titel vorangestellt. Aus diesem Grund bezeichnet man den königlichen Eigennamen auch als „Sohn des Re-Namen“.

Eine aufschlussreiche Quelle ist in diesem Zusammenhang die märchenhafte Erzählung des berühmten Papyrus Westcar, der nach heutigen Erkenntnissen in der 17. Dynastie (1580–1550) verfasst wurde. Dieser Text behandelt unter anderem einen Geburtsmythos der ersten drei Könige der 5. Dynastie und ist zugleich die älteste bekannte literarische Ausformung dieses Themas. Der Ausgangspunkt ist eine fiktive Handlung am Hofe des Cheops. In einer geselligen Runde versuchen seine Söhne, ihm ein wenig Zerstreuung zu bereiten. Dabei wetteifern die Prinzen untereinander, ihrem Vater abwechselnd außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, die sich unter seinen Vorgängern seit König Djoser zugetragen haben sollen. In den ersten drei Erzählungen wirkt jedes Mal ein anderer – stets mit übernatürlichen Kräften ausgestatteter – Vorlesepriester im Dienste des jeweiligen Herrschers.2 Cheops nimmt diese Vorträge, von denen allerdings keiner seine volle Aufmerksamkeit zu erregen scheint, stets wohlwollend auf und ordnet als Dank die entsprechenden Totenopfer für die verstorbenen Könige und Priester an. Als nun sein Sohn Hordjedef an die Reihe kommt, ist vom sinngemäßen Handlungsablauf eine Geschichte zu erwarten, die in der Gegenwart angesiedelt ist. Der Prinz stellt zunächst die bisher geschilderten Ereignisse in Frage, weil sie in der Vergangenheit lägen und so nicht mehr auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft werden können. Stattdessen erwähnt er einen weisen und wundertätigen Mann namens Djedi, der – immerhin mit dem typischen ägyptischen Idealalter von 110 Jahren – unter den Zeitgenossen des Königs weilt. Ferner verfüge Djedi, so Hordjedef, über drei besondere Fähigkeiten: Er könne einen abgetrennten Kopf wieder anfügen sowie einen Löwen hinter sich hergehen lassen und kenne auch die genaue Anzahl der Kammern im Heiligtum des Thot.3 Gerade der letzte Punkt ist für Cheops von großem Interesse, weil er für den Bau seiner Pyramide diese Kammern kopieren will. Daher läßt er Djedi herbeiholen.4 Am Hof angekommen demonstriert dieser an zwei Tieren seine Fähigkeit einen abgetrennten Kopf wieder anzufügen, verweigert sich aber den Wunsch des Königs, dieses auch an einem Menschen durchzuführen.5 Schließlich kommt Cheops auf sein Anliegen hinsichtlich der Kammern des Thot zu sprechen, doch Djedi gibt ihm eine verblüffende Antwort:6 „Ich kenne ihre Zahl nicht, o Fürst, mein Herr, aber ich weiß, wo sie aufbewahrt wird.“ Cheops drängt weiter und erfährt, dass sich diese Information in einer Truhe im Heiligtum von Heliopolis befindet. Doch dem königlichen Befehl, diese sofort herbeizuholen, weicht Djedi mit einer verwirrenden Antwort aus. Nicht er, sondern das älteste der drei Kinder, die sich noch im Schoß einer Ruddjedet befinden, wird ihm die Truhe bringen. Die Antwort verwirrt Cheops, will er doch umgehend dieser Truhe habhaft werden. Er fragt nach der Frau, worauf ihm Djedi prophezeit:7 „Sie ist die Frau eines Priesters des Re, des Herrn von Sachebu, die mit drei Kindern des Re, des Herrn von Sachebu, schwanger ist. Er (= Re) hat zu ihr gesagt: ‚Sie werden dieses wirkmächtige Amt (gemeint ist das Königtum) in diesem ganzen Land ausüben.‘“ Über diese Nachricht ist der König äußerst betrübt, doch beruhigt ihn der Weise umgehend, dass zuerst noch sein Sohn und danach dessen Sohn und dann erst einer der Prophezeiten herrschen wird.8

Nachdem Cheops die Unterbringung und Versorgung des Djedi im Haus des Hordjedef angeordnet hat, setzt ein neuer Erzählstrang in der Geschichte ein, der zum Verständnis von Hatschepsuts Geburtsmythos grundlegend ist; er hat die Geburt der von Djedi verheißenen Könige zum Inhalt. Das folgende Szenario ist dem altägyptischen literarischen Topos der „Königsnovelle“ nachempfunden. Dort verkündet in der Regel der König seine Pläne und delegiert deren weitere Ausführung. Nur ist die Handlung nun auf die Götterwelt übertragen worden. Ausgangsort ist – praktisch als Gegenstück zum irdischen Hof „Seiner Majestät des Cheops“ – nun der himmlische Hof „Seiner Majestät des Re von Sachebu“.9 Als die Wehen der Ruddjedet einsetzen, wendet sich Re zu den Göttinnen Isis, Nephthys, Mesechenet und Heket sowie dem widderköpfigen Schöpfergott Chnum. Er sendet sie aus, damit sie Ruddjedet von den drei Kindern entbinden, die eines Tages das Königtum ausüben werden. Bemerkenswert ist der Satz, mit dem Re seine Aufforderung verbindet; denn er fügt hinzu, dass diese die Tempel der Götter erbauen, deren Altäre versorgen sowie die Trankopfergefäße reichlich ausstatten und die Opfer vermehren werden.10 Er entspricht fast wörtlich einer Formel aus Hatschepsuts Mythos. Dort gebraucht jedoch Amun diese Worte. In der weiteren Handlung des Papyrus Westcar begeben sich nun diese Götter in Verkleidung zu Ruddjedet und entbinden die drei Söhne, die später die ersten Herrscher der 5. Dynastie werden sollten: Userkaf, Sahure und Neferirkare.

Die zu Ruddjedet gesandten Götter waren traditionell mit dem Königtum oder dem Vorgang von Schöpfung und Geburt verbunden: Isis, stets mit der Thronhieroglyphe auf ihrem Kopf zu erkennen, war seit dem späten Alten Reich die Mutter des Königsgottes Horus. Ihre Schwester Nephthys, deren Stellung im ägyptischen Pantheon schwer zu deuten ist, war zugleich auch seine Tante. Mesechenet, Heket und Chnum standen als Götter mit der Geburt in Verbindung. Sie alle werden uns in den Geburtsszenen in Deir el-Bahari wiederbegegnen. Die Geschichte aus dem Papyrus Westcar ist das früheste literarische Beispiel für die mythische Geburt von königlichen Nachkommen, die von der obersten Gottheit gezeugt wurden. Hier ist es noch der Sonnengott Re, der mit einer sterblichen Mutter gleich mehrere Thronfolger zeugt. Re wurde während des Mittleren Reiches mit dem Amun von Theben verbunden und im Neuen Reich schließlich als Amun-Re zum höchsten Gott.

Eine genaue Auswertung der erhaltenen Geburtsmythen im Hinblick auf literaturgeschichtliche, sprachwissenschaftliche und kunsthistorische Kriterien führt zu dem Ergebnis, dass sie alle auf Vorbildern aus früheren Epochen der ägyptischen Geschichte beruhen. Dies gilt im besonderen Maße für den Mythenfries der Hatschepsut, der noch bis vor einigen Jahrzehnten als der älteste monumentale Beleg für eine Götterhochzeit galt. Tatsächlich griff man hier auf Vorlagen aus dem Mittleren und Alten Reich zurück, die auf die individuelle Situation angepasst wurden. Doch konkrete archäologische Quellen für frühere Geburtsmythen blieben lange Zeit aus, bis vor wenigen Jahren Archäologen des New Yorker Metropolitan Museum im Bereich des bis dahin wenig erforschten Aufwegs zum Pyramidentempel Sesostris’ III. (1874–1855) in Dahschur einige reliefverzierte Blöcke fanden.11 Auf den erhaltenen Bildresten lassen sich Szenen eines Geburtsmythos erkennen, die deutliche Parallelen zu denen in Hatschepsuts Geburtshalle aufweisen und die in späteren Versionen nicht mehr vorkommen. Ferner konnte bei der Erforschung des Pyramidenaufweges eine bewusste Anlehnung an Vorbilder aus dem Alten Reich im Bildprogramm Sesostris’ III. festgestellt werden. Diese Entdeckung ist deshalb bemerkenswert, da man ja bei Hatschepsut bereits vor Jahrzehnten Bildvorlagen aus der 4. Dynastie vermutete. Mit diesen Grabungen ist somit ein Prototyp aus dem Alten Reich wahrscheinlicher geworden.

Hatschepsuts Bilderzyklus diente somit keineswegs allein als Vorbild für spätere Versionen. Bislang ist ein Geburtsmythos nur für wenige spätere Könige belegt. Dazu gehören Amenophis III. (1391–1353), Ramses II. (1279–1213) sowie ein unbekannter Herrscher gegen Ende des Neuen Reiches. Einen Widerhall findet der Mythos auch im Alexander-Roman. Dort verkleidet sich der ins Exil getriebene letzte ägyptische König Nektanebos II. als Gott Ammon und zeugt mit Olympias, der Gattin Philipps II., Alexander den Großen.12

Die Reliefs und Inschriften in der Geburtshalle von Deir el-Bahari erfuhren während der 18. Dynastie zwei Zerstörungswellen und sind daher heute in einen entsprechend schlechtem Erhaltungszustand. Der erste Vorgang richtete sich gegen den weiblichen König, der zweite gegen den König der Götter und seinen Hofstaat. Zwanzig Jahre nach Hatschepsuts Tod wurden ihre Abbildungen, Namen und die meisten der sie betreffenden Texte durch Thutmosis III. weitgehend weggemeißelt. In einem besonderen Maße betraf dies eben die Geburtsszenen. Die Steinmetze gingen dabei in der Weise vor, dass sie die im erhabenen Relief angefertigten Bilder und Hieroglyphen mit einem stumpfen Hammer direkt über dem Steingrund abschlugen. Dieses Verfahren hat allerdings für den modernen Betrachter insofern einen Vorteil, als die entfernten Elemente oft anhand ihrer Umrisse erkennbar blieben und so einige der erhaltenen Textpassagen noch gelesen werden können. Eine weitere Welle der Zerstörung geschah, als Echnaton (ca. 1352–1336) Aton zur alleinigen Gottheit erhob und die Tempel der anderen Götter schließen ließ. Im Zuge seiner von oben gestifteten Religion ließ er die Abbildungen und Namen der anderen Götter, vornehmlich aber die des Amun, in allen Tempeln radikal ausmeißeln. Lediglich solare Gottheiten, wie der Schöpfergott Atum und Hieroglyphen mit dem Symbol der Sonnenscheibe, wurden gelegentlich verschont. Der Eifer war dabei so groß, dass man sogar auf die Obelisken Hatschepsuts stieg, um Amuns Bilder und Namen dort zu entfernen. In Deir el-Bahari gingen die Helfer Echnatons mit der gleichen Sorgfalt vor, ja sie zerstörten weitaus gründlicher als einst die Steinmetze des Thutmosis, so dass nun viele Szenen und Texte nicht mehr auszumachen sind.13

Nach dem Tode Echnatons wurde seine Zeit als Rebellion verfemt, seine Bildnisse und Bauten zerstört, während man zügig zur althergebrachten Götterverehrung zurückkehrte. Im Zuge der einsetzenden religiösen Erneuerung ließ Ramses II. auch die beschädigten Geburtsmythen restaurieren. Im Tempel von Deir el-Bahari ging es dabei jedoch nur um die Darstellungen der Götter sowie ihrer Namen und Titel. Eine vollständige künstlerische Rekonstruktion der ursprünglichen Reliefs und der zerstörten Begleittexte wurde ebenso wenig angestrebt wie eine Erneuerung der Namen und Abbilder Hatschepsuts. Was Thutmosis hatte einst zerstören lassen, blieb zerstört. Damit waren viele Partien der Götterreden unwiederbringlich verloren.

Die Handwerker ebneten den Grund der abgemeißelten Flächen und erhöhten diese nach Bedarf mit einer Stuckschicht, auf der die Gottheiten mit Farbe aufgezeichnet, modelliert und bemalt wurden. Die Künstler, die offenbar die Regeln des Kanons nicht gut im Griff hatten und mit dem Inhalt der Szenen nicht richtig vertraut waren, erwiesen sich dabei als recht ungelenk. Erschwerend kam hinzu, dass sie sich bei ihren Ausfertigungen an einer anderen, wohl auf Papyrus befindlichen Vorlage orientierten und so wenig Rücksicht auf die originalen Szenen nahmen. Am Ende wurde die Restauration der Geburtshalle nicht einmal abgeschlossen, wie mehrere Vorzeichnungen noch erkennen lassen.

Dies sind die Voraussetzungen, unter denen es gilt, Hatschepsuts göttliche Zeugung und Geburt in insgesamt fünfzehn Hauptabschnitten vorzustellen.

1. Szene: Amun verkündet der Götterversammlung seinen Plan14

Der Zyklus beginnt auf der Südwand der Halle. Ausgangpunkt ist eine Ratsversammlung am Hof des Götterkönigs Amun, der eine Rede an die „Große Neunheit“ richtet. Mit dieser Neunheit ist ein Götterkreis zu verstehen, wobei die Neun bereits für eine sehr hohe Zahl steht und nicht für eine genaue Anzahl von Göttern.15 Amun sitzt dabei auf einem Thron, während ihm rechts in zwei Registern zwölf Götter gegenübertreten.

Von Amuns Rede ist wenig erhalten. Er erklärt, die Mutter „des Königs von Ober- und Unterägypten, Maat ist der Ka des Re (Hatschepsut), dem Leben gegeben ist“,16 Ahmose, liebgewonnen zu haben. In den verlorenen Passagen dürfte er verkündet haben, mit Hatschepsuts Mutter Ahmose einen Thronfolger zeugen zu wollen. Die erhaltenen Stellen geben noch einige seiner Segenswünsche und Prophezeiungen wieder. Interessant ist der Text dadurch, dass Hatschepsut – hier mit ihren Thronnamen „Maat ist der Ka des Re“ – in der Einleitung bewusst maskulin, im weiteren Verlauf aber weiblich geschildert wird:17 „Ich bin ein Schutz für ihren Leib … Ich habe ihr gegeben alle Flachländer und alle Bergländer … Sie leitet alle Lebenden … Ich vereinige ihr in Frieden die Beiden Länder (Ägypten) … Sie wird eure Kapellen bauen … sie wird eure Tempel weihen … Sie wird eure Opfer mehren … Sie wird eure Altäre versorgen … Es soll der Tau, der im Himmel ist, herabsteigen.“ Die erhaltenen Passagen schließen mit: „Wer sie verehrt, ist einer, der leben wird“, und einer Verwünschungsformel, die denjenigen mit dem Tode droht, die gegen Ihre Majestät etwas Böses sagen werden. Einige Worte Amuns erinnern an die Passage aus dem Papyrus Westcar, in der Re an seinem himmlischen Hof die Götter auf die künftigen Wohltaten hinsichtlich der Tempelbauten und Opferversorgungen durch die von ihm gezeugten Königssöhne aufmerksam macht.18

2. Szene: Der Götterbote Thot gibt Amun Bericht19

Amun und Thot stehen sich hier gegenüber. Aus den erhaltenen Begleitschriften geht hervor, dass Amun dem Gott der Schreibkunst den Auftrag erteilt hat, zum „Fürstenhaus“ nach Karnak zu gehen, um die „junge Frau“ zu suchen, während er selbst im himmlischen Horizont verbleibe. Thot ist nun zurückgekommen und gibt Bericht:20 „Tue was du willst mit dieser jungen Frau. Ich sage dir aber auch, jene ist eine Fürstin. Ahmose ist ihr Name. Schöner ist sie als jede Frau in diesem ganzen Lande. Sie ist die Gemahlin des Herrschers, des Königs von Ober- und Unterägypten, ‚Groß an Gestalt und Ka, ein Re‘ (Thutmosis I.), er ist mit Leben beschenkt ewiglich. Seine Majestät ist noch Kronprinz. Mögest du doch zu ihr gehen.“

Thot hatte den Auftrag, Hatschepsuts Mutter an einem bestimmten Ort des Tempels in Karnak zu bringen, nämlich in das „Fürstenhaus“. Ursprünglich war dies ein Raum in Heliopolis, in dem sich die Götterneunheit zum Gericht versammelte. Im Neuen Reich wurde das „Fürstenhaus“ nach Theben verlagert und bezeichnete, wie aus unserem Text hervorgeht, eine Kammer im Tempel von Karnak. Es war eben dieser Ort, an dem die „Götterhochzeit“, also die Zeugung des Thronfolgers durch Amun, vollzogen wurde. Ein Beleg für ihre Existenz ist eine Reliefszene in einem Raum hinter dem Allerheiligsten des Luxortempels. Sie zeigt, wie der König von Atum und Horus zu Amun geführt wird. Horus verkündet:21 „Empfange deinen Sohn, der aus dir hervorgekommen, den du gezeugt hast im Fürstenhaus, damit er das Königtum der Beiden Länder ausübe.“ Zugleich war das Fürstenhaus von alters her der Ort, wo der Name des Königs in den Isched-Baum geschrieben wird. Der Isched-Baum, wohl ein Persea-Baum, war ein heiliger Baum in Heliopolis. Auf seinen Blättern verzeichnen meist der Gott Thot oder die Göttin Seschat die Namen des Königs und seine Regierungsjahre.22

Thot bezeichnet in seiner Rede Thutmosis I. als „Kronprinzen“.23 Diese Übersetzung gibt am besten die Fiktion wieder, die im Mythos ausgedrückt werden soll. Denn nur so kann den Göttern gegenüber kein Zweifel an der Vaterschaft des Amun bestehen. Der König ist noch zu jung, um die Ehe mit seiner Gemahlin schon vollzogen zu haben. Ahmose ist somit noch „Jungfrau“, auch wenn das hier nicht explizit gesagt wird.

3. Szene: Thot führt Amun zur Königin Ahmose24

Hierbei handelt es sich um eine der kleinsten Szenen des Zyklus. Es sieht so aus, als gehe Amun, der höchste Gott, voran, obwohl Thot ihn an der Hand hält. Der ägyptische Künstler hat die beiden nebeneinandergehend dargestellt.25 Unter den spärlichen Resten des Textes sind Segensformeln der Götter für Ahmose und Hatschepsut erhalten.

4. Szene: Die heilige Hochzeit26

Neben der Geburt ist die Begegnung Amuns mit der Großen Königlichen Gemahlin Ahmose eine der zentralen Szenen des ganzen Zyklus. Während er von Thot bis zum Palast geleitet wird, verwandelt Amun sich in ihren Gemahl Thutmosis, um so ungestört an den Palastwachen vorbeizukommen und auch die Königin nicht unnötig zu erschrecken. Diese Verwandlung wird im Zyklus nicht gezeigt. Das weitere Geschehen berichtet die Beischrift:27

„Er fand sie, wie sie ruhte im Innersten ihres Palastes. Sie erwachte vom Gottesgeruch und lächelte Seiner Majestät entgegen. Da ging er sofort zu ihr und begehrte sie mit sichtbarer sexueller Erregung; er gab sein Herz zu ihr hin, er ließ sie ihn sehen in seiner Gestalt als Gott, nachdem er vor sie gekommen war. Sie jubelte beim Anblick seiner Vollkommenheit. Seine Liebe ging ein in ihrem Leib. Der Palast war überflutet mit dem Duft des Gottes und alle seine Wohlgerüche waren solche aus Punt.“

Das Begehren des Gottes ist nicht einfach zu übersetzen. Die Beischrift legt nahe, dass Amun sich in einem Zustand sexueller Erregung, also mit erigiertem Glied der Königin näherte, sobald er sie gesehen hatte. Und dies entging ihr keineswegs.28 Erst als der Gott vor ihr steht, verwandelt er sich in seine wahre Gestalt zurück. Erstaunt gibt sie sich ihm hin. Aus der erhaltenen Inschrift ist zu noch entnehmen, dass sie ihn dabei küsste.29

Die Bildszene gibt dagegen nichts von der hier beschriebenen Leidenschaft wieder. Tatsächlich hat die Vereinigung der beiden bildlich betrachtet kaum etwas Erotisches an sich: Amun und Ahmose sitzen – in voller Kleidung – auf einem Bett gegenüber, wobei die Knie des Gottes die der Königin ein wenig überlagern. Ahmose streckt in entspannter Haltung Amun beide Arme entgegen und scheint mit der einen Hand in einer fast zärtlichen, aber zugleich zurückhaltend anmutenden Geste seinen Ellbogen zu berühren. Amun überreicht ihr mit jeder Hand ein Lebenssymbol, das Anch-Zeichen, von denen er ihr eines an die Nase hält. Beider Füße ruhen auf einer brettartigen Fläche, die von zwei Schutzgöttinnen gehalten wird. Eine davon, zur Linken, ist Neith von Saïs, bei der Anderen handelt es sich um die Skorpiongöttin Selket.

„Nachdem die Majestät dieses Gottes alles, was er wollte, mit ihr getan hatte“, wie es heißt,30 preist die Königin Amun: „Mein Herr, wie groß sind doch deine Bas. Herrlich ist es, dein Antlitz zu sehen. Du hast Meine Majestät mit deinem Glanz umfangen, dein Duft ist in allen meinen Gliedern.“31 In der Regel lässt sich der Ba im übertragenen Sinne als ein Äquivalent der Seele des Individuums verstehen, doch hier ist die Manifestation der göttlichen Mächte gemeint.

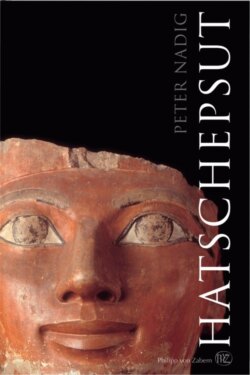

Abb. 2: Die Theogamie.

Nach dem vollzogenen Liebesakt spricht schließlich Amun, als Herr von Karnak, zu Ahmose über das weitere Schicksal dieser Begegnung und seinen Absichten. Dabei legt er auch den Namen des Thronfolgers fest:32 „,Die Erste der vornehmen Damen, die Amun umarmt‘ ist der Name deines Sohnes, den ich in deinem Leib gelegt habe, gemäß dieser Knüpfung von Worten, die aus deinem Munde gekommen ist. Sie (!) wird dieses wohltätige Königtum in diesem ganzen Lande ausüben. Mein Ba gehört ihr; meine Macht gehört ihr, mein Ansehen gehört ihr.“ Ferner macht Amun klar, dass seine Weiße Krone ihr gehören und sie die Beiden Länder beherrschen wird; sie werde er täglich schützen.

Die ursprüngliche Absicht, einen Sohn zu zeugen, steht im Vordergrund seiner Aussage. Trotzdem wird im Anschluss daran das wirkliche Geschlecht des Kindes nicht unterdrückt, denn Amun gibt seinem Sohn einen Mädchennamen.

5. Szene: Amun beauftragt den Schöpfergott Chnum, das Kind und seinen Ka zu formen33

Nach dieser intimen Begegnung wendet sich Amun an den Schöpfergott Chnum. Seine Rede ist auch hier verloren und dem Inhalt nach nur noch anhand der Antwort zu erahnen: Chnum soll, nachdem das Kind gezeugt worden ist, die körperliche Gestalt der Hatschepsut und ihren Ka formen:34 „Ich bilde hiermit (gemeint ist der Leib des Amun) diese deine Tochter, ‚Maat ist der Ka des Re‘ (Hatschepsut), für Leben, Heil, Gesundheit, für Speise und Nahrung, für Ansehen, für Beliebtheit und alle guten Dinge. Ich zeichne ihre Gestalt aus vor derjenigen der Götter (die früheren Könige) in ihrer großen Würde eines Königs von Ober- und Unterägypten.“ Mittels dieses Schöpfungsvorganges soll der Leib des Kindes vollkommener werden als der seiner Vorfahren, aber auch zugleich göttlich, werden doch seine Glieder aus dem Leib des Amun geformt.

6. Szene: Chnum formt in Gegenwart der Geburtsgöttin Heket das Kind und seinen Ka35

In der nächsten Szene hat sich Chnum der Töpfer bereits an die Arbeit gemacht. Auf einem Thron sitzend formt er auf einem kleinen Tisch – keineswegs eine drehbare Töpferscheibe – mit beiden Händen zwei kleine identische nackte, nur mir einigen Armbändern versehene Gestalten: Es sind das von Amun gezeugte Kind und dessen Ka. Beide sind hier mit sichtbar männlichen Geschlechtsmerkmalen versehen. Auf dem Boden kniet ihm gegenüber die Geburtsgöttin, die froschköpfige Heket. In ihren Händen hält sie das Lebenszeichen Anch, von denen sie eines dem vorderen Kind entgegenhält. Während Chnum mit seiner Arbeit beschäftigt ist, spricht er folgende Formel:36

„Ich schaffe dich hiermit mit diesem Leib des Gottes, des Herrn von Theben … Ich bin deinetwegen gekommen, um dich vollkommener zu formen als alle Götter (die früheren Könige). Ich gebe dir hiermit alles Leben und alle Herrschaftskraft, alle Dauer, alle Freude von meiner Seite. Ich gebe dir alle Gesundheit und alle Flachländer. Ich gebe dir alle Fremdländer und alle Untertanen. Ich gebe dir alle Speise und alle Nahrung. Ich gebe dir, auf dem Thron des Horus zu erscheinen wie Re. Ich gebe dir, zu sein an der Spitze der Kas aller Lebenden, indem du erscheinst als König von Ober- und Unterägypten, wie dein Vater Amun-Re, der dich liebt, befohlen hat.“

7. Szene: Thot verkündet der Ahmose die Zufriedenheit des Amun37

In dieser Szene steht der Götterbote Thot der Ahmose gegenüber und richtet seine Rede an sie. Die Königin vernimmt diese Botschaft in aufrechter Haltung und mit herabhängenden Armen. Thots Rede enthält keineswegs die Verheißung, dass sie vom Amun schwanger ist und nun den zukünftigen Thronfolger in ihrem Schoß trägt. Vielmehr verkündet ihr Thot verschiedene Titel, die ihr Amun als Ausdruck seiner Zufriedenheit nach seinem Besuch zuteilt und damit ihren Rang deutlich erhöht. Schließlich sagt er:38 „Zufrieden ist Amun … der Herr der Throne deiner großen Würde einer Regentin, groß an Liebenswürdigkeit, Herrin eines süßen Herzens, groß an Lieblichkeit, groß an Liebe, die den Horus sieht und die Seth sieht, vom Widder geliebt, Priesterin des Widders … Genossin des Horus (der König), die er liebt, der man alle Dinge tut, die sie sagt.“ Einige der verwendeten Titel haben ihre Wurzeln in der Frühdynastischen Zeit und im Alten Reich.

8. Szene: Heket und Chnum führen die hochschwangere Königin zur Entbindung39

Der Zyklus setzt sich fort, als Ahmose „die Herrin der Süße, groß an Liebe, Herrscherin der Herzenssüße“ das Ende ihrer Schwangerschaft erreicht hat. Eine diskrete Auswölbung ihres Unterleibes deutet an, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. „Die, welche sogleich schwanger geworden war: Das was sie nun litt, war die Geburt“40 steht im Begleittext. Chnum und Heket, die schon die Formung des Kindes und seines Kas vorgenommen hatten, nehmen die Königin bei der Hand und bringen sie zum Ort der Entbindung. Auf das bevorstehende Ereignis wird nur indirekt Bezug genommen. Chnum gebraucht hier eine Segensformel, die aufgrund des Erhaltungszustandes nicht eindeutig zu verstehen ist. Entweder sagt er „Ich werde auch meinen Schutz machen hinter deinem Sohn“ oder „Ich werde meinen Schutz machen hinter meine Tochter“. Im ersten Fall wäre die Vaterschaft des Amun betont, im zweiten Fall ein gewisses Vaterverhältnis des Chnum. Ungewöhnlich wäre Letzteres nicht, denn der König galt auch als „Sohn des Chnum“. Dies steht somit nicht im Widerspruch zur eigentlichen Vaterschaft des Amun, denn durch den Schöpfungsakt hat auch Chnum Anteil am Werden des Königs. Die gleiche Segensformel nimmt auch Bezug auf das in Kürze zu entbindende Kind, das als erstgeborene Tochter den Leib ihrer Mutter „öffnen wird“.

Abb. 3: Ahmose wird zur Entbindung geführt (historisches Foto).

9. Szene: Die Geburt der Hatschepsut41

Im gesamten Bilderzyklus nimmt die Geburt den größten Raum ein. Der eigentliche Geburtsakt hat bereits stattgefunden. Amun betritt die Szene, gefolgt von neun Göttern, darunter drei Göttinnen, allesamt kleiner in Gestalt. Von der langen Rede des Gottes sind nur sehr wenige Zeichen erhalten. Während sich Amun am linken Bildrand nähert, also in der Richtung des Bilderzyklus, sitzt ihm auf der rechten Seite die Göttin Mesechenet gegenüber. Sie ist die Göttin der Geburtsstätte, erkennbar an der ihr zugeordneten Hieroglyphe auf dem Kopf, dem Uterus einer Kuh. Zwischen den beiden Göttern findet nun die eigentliche Geburt auf einem überdimensionierten Bett statt. Die Art der ägyptischen Darstellungsweise vermittelt dem heutigen Betrachter den irrigen Eindruck, als stünden zwei Betten, ein kleineres auf einem größeren, übereinander. Durch diese Anordnung entstehen drei Register, auf denen verschiedene göttliche Wesen aufgereiht sind. In der obersten Reihe sitzt zentral auf einem Thron Ahmose, die bereits das neugeborene Kind auf den Armen hält. Sie wird hier lediglich als „Mutter der Hatschepsut“ bezeichnet. Die vorderste der vier göttlichen Ammen, die vor der Königin knien, streckt ihr die Arme hoch entgegen. Es ist nicht zu entscheiden, ob sie das Kind entgegennehmen wird oder gerade ihrer Mutter gereicht hat. Die dritte Amme in der Reihe hat der Beischrift zufolge den Ka der Hatschepsut entbunden, dessen Figur ist nicht mehr erhalten. Hinter der Königin kniet eine weitere Amme, deren genaue Funktion nicht mehr zu bestimmen ist. Sie trägt einen Napf mit einem großen Henkel auf dem Kopf. Hinter ihr stehen Nephthys und Isis gefolgt von den kaum bekannten Göttinnen Nedet und Djeret. In der Reihe darunter sitzen jeweils zu beiden Seiten sich zugewandt acht Genien, insgesamt vier davon krokodilköpfig, ein weiterer mit Widderkopf sowie die Übrigen in Menschengestalt. Sie alle halten das Lebenssymbol Anch in den Händen, von denen sie eines nach oben in Richtung der Königin strecken. In der Mitte dieser Aufreihung, direkt unter dem Thron der Ahmose, sind wappenartig zwei hieroglyphische Zahlzeichen für eine Million – im übertragenen Sinne eine unendlich große Zahl – angeordnet. Es sind zwei Männer mit nach oben ausgestreckten Armen, die einander zugewandt auf einer Matte knien.42 Sie sind wesentlich kleiner im Verhältnis zu den anderen Gestalten. Auf ihrem Kopf ist jeweils eine Jahreshieroglyphe, eine Palmenrippe, die einen Djed-Pfeiler – eine Säule mit vier Querbalken, für Beständigkeit – und ein Anch-Zeichen umrahmt. Mit dieser Symbolik soll eine unendliche Beständigkeit an Jahren ausgedrückt werden. Die untere Bildreihe hat im Zentrum ein übergroßes Sa-Zeichen, das einen Schutzzauber über den ganzen Geburtsvorgang bewirken soll. Dort sitzen zur Linken Seelen mit Falken- oder Schakalköpfen. Am rechten Rand stehen zwei wichtige Schutzgottheiten der Geburt: der meist frontal abgebildete fratzengesichtige Zwerg Bes und die Nilpferdgöttin Taweret, „die Große“.

Erhalten ist die Rede der Mesechenet, die unter Thutmosis III. abgemeißelt, aber später restauriert wurde. Darin sagt die Göttin: „Ich mache meinen Sohn zum ‚König von Ober- und Unterägypten‘“. Auffallend ist an einigen Stellen im weiteren Text die Verwendung von weiblichen Anredeformen.

10. und 11. Szene: Amun begrüßt das neugeborene Kind und erkennt seine Vaterschaft an43

Die nächsten beiden Szenen finden in einem kleineren Rahmen statt und gehören inhaltlich zusammen. Nach der Geburt wird das Kind seinem Vater Amun gebracht. Er wird nicht nur die Vaterschaft seiner Tochter (!), sondern diese zugleich als den künftigen rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten anerkennen. Im ersten Bild kommt der Gott von links der Hathor entgegen, die auf einem Thron sitzt. Ihre Anwesenheit erklärt sich aus dem Umstand, dass sie die mythische Mutter des Königs ist. Sie hält Amun das Kind entgegen: Auf ihrer unteren Hand steht aufrecht der „weibliche Nestling“ mit dem Gesicht dem Vater zugewandt, während sie die obere Hand schützend hinter dessen Rücken hält. In dieser Szene geht es in erster Linie um den formalen Akt der Anerkennung der Vaterschaft. Die Beischrift schildert, dass Amun erscheint, „um seine geliebte Tochter zu sehen, den König von Ober- und Ägypten, ‚Maat ist der Ka des Re‘ (Hatschepsut) … nachdem sie geboren ist, wobei sein Herz sehr froh ist.“ Dabei hebt er seine Hand zum Kopf seiner Tochter und richtet an sie einen Willkommensgruß. Des Weiteren verheißt ihr der Gott seinen Schutz, ein langes Leben und unzählige Sed-Feste (vgl. S. 145ff.).

Im elften Bild des Zyklus sitzen sich Amun und Hathor auf zwei Thronen gegenüber. Hinter Hathor standen ursprünglich zwei Göttinnen, von denen nur das Bild der Selket erneuert wurde. Nach dem vorherigen Akt der Anerkennung geht es nun weniger offiziell zu, denn der Rahmen ist wesentlich intimer gehalten. Der Gott hält diesmal sein Kind auf seinen Armen und spricht zu ihm: „Sei mir willkommen, meine Tochter, sei mir willkommen in Frieden, meine Tochter meines Leibes, die ich liebe, ‚Maat ist der Ka des Re‘ (Hatschepsut)“! Du bist ein König, der erobert und der erscheint auf dem Horusthron der Lebenden ewiglich.“ Durch die Restauration wurde diese Szene stark verändert. So ist das Kind, das Amun mit seiner hochgestreckten Hand zu halten scheint, im Vergleich zur Urfassung im Maßstab erheblich kleiner ausgefallen und ist dazu eine halbe Armlänge vom Vater weg. Diese Pose passt nicht mehr zum Begleittext, der eine ganz andere Szene nahelegt, nämlich dass Amun seine Tochter viel näher an sein Gesicht gehalten hat:44 „Sie wird geküsst, sie wird umarmt, sie wird auf den Schoß genommen, er hat sie über alle Dinge liebgewonnen.“ Hathor bestätigt die Verheißung Amuns hinsichtlich der Königsherrschaft und fügt eigene Segenssprüche hinzu.

12. Szene: Hatschepsut trinkt die Milch göttlicher Ammen und Kühe45

Dieser Abschnitt gehört zu den größeren Darstellungen der Geburtsszenen. Durch das Trinken dieser Milch sollte sie nicht nur mit besonderen Kräften, sondern auch mit dem Königtum an sich ausgestattet werden. Die mythische Ausstattung widerfuhr dem König am Beginn seines Lebens, wie hier in seiner frühesten Form überliefert, bei seiner Krönung und bei der nach seinem Tode erfolgenden Wiedergeburt. Am linken Bildrand stehen noch Reste von Amuns Anordnungen an die Göttinnen. Nur die Namen von Nechbet, Uto, Selket und Hesat sind erhalten. Sie sollen „Ihre Majestät und alle ihre Kas“ mit göttlicher Milch stillen. Während der normal Sterbliche in der Regel nur über einen Ka verfügte, besaß Hatschepsut als König – gleich den Göttern – mehrere Kas. Nur sehr wenige Details des Originalbildes haben die Zeiten überdauert, während bei der Restauration einiges verschwand. Auf der linken Seite haben vier weibliche Gestalten auf einem großen Bett Platz genommen. Eine davon ist Ahmose. Da Beischriften an dieser Stelle fehlen, kann die Identität der anderen Gestalten nur aus dem Zusammenhang gedeutet werden. Durch die ramessidische Restauration entsteht der Eindruck, dass hinter Ahmose eine Dienerin sitzt, die ihr eine Art Krone aufzusetzen scheint. Tatsächlich aber saß hinter der Königin die Göttin Selket, die Hand zu einer Schutzgeste erhoben, wie aus der gleichen Szene für Amenophis III. im Luxortempel zu entnehmen ist. Ahmose gegenüber knien zwei identisch aussehende kuhköpfige Göttinnen, Hesat und Seschat Hor, mit dem für Hathor typischen Kopfschmuck, einer von langen Hörnern eingerahmten Sonnenscheibe mit zwei Straußenfedern; sie stillen als Ammen jeweils das Neugeborene und seinen Ka.

Unter dem Bett, getrennt durch eine langgestreckte Himmelshieroglyphe, stehen zwei Kühe. Sie wenden ihr Haupt zurück, wie es säugende Kühe tun, wenn sie ihr Kalb dabei ablecken. In der originalen Szene kniete der neugeborene König, also Hatschepsut, an deren Eutern und trank die göttliche Milch, denn bei diesen Kühen handelt es sich nicht um einfache Milchkühe, sondern um Personifikationen der beiden Kronengöttinen, die jeweils eine der beiden Landeshälften repräsentieren: die Kobragöttin Uto von Unterägypten und die Geiergöttin Nechbet von Oberägypten. Zusammen sind sie die Beiden Herrinnen und bilden einen der fünf kanonischen Königsnamen, den Zwei-Herrinnen-Name. Sie sind untrennbar mit dem Königtum verbunden. Die Verkörperung der Nechbet als Kuh ist keineswegs ungewöhnlich. Schon tausend Jahre früher wird sie in den Pyramidentexten als „die große Wildkuh von Necheb“ tituliert, die mit ihren hängenden Brüsten den König stillen wird und nicht entwöhnen möchte.46 Einige Zeit später wurde sie im Pyramidentempel von Sahure in Abusir in menschlicher Gestalt abgebildet, wie sie dem verstorbenen König die Brust gibt, der dadurch wiedergeboren und Aufnahme in die Götterwelt findet. Durch das Trinken der göttlichen Milch soll der neue König entstehen. So sagen die Göttinnen:47 „Wir ernähren dich als König von Ober- und Unterägypten, mögest du leben, dauern und glücklich sein, indem dein Herz weit ist auf dem Horusthron, indem du alle Lebenden leitest.“

Ergänzt wird diese Szene durch die Anwesenheit von zwölf Schutzgottheiten auf der rechten Bildseite. Es sind Ka-Götter und Hemusets, die abwechselnd nebeneinandersitzen. Die männlichen Genien kennzeichnen der Bart und ein Ka-Zeichen auf ihrem Kopf, ihre weiblichen Entsprechungen, die Hemusets, der Schild mit den gekreuzten Pfeilen, das Zeichen der Göttin Neith. Jeder von ihnen hält eine Personifikation des Kindes mit Jugendlocke auf den Armen. Ihre Aufgabe besteht darin, das neugeborene Kind mit weiterer Nahrung und guten Eigenschaften sowie Schutz auszustatten.

13. Szene: Zwei Götter präsentieren das Kind und seinen Ka48

Der Ort des Geschehens ist „Die Zauberkapelle im Palast“, in der zwei männliche Gottheiten das Kind und seinen Ka einer Götterneunheit präsentieren. Damit soll die Realisierung der Absichten Amuns demonstriert werden, die er am Anfang verkündet hatte. Der einleitende Segensspruch tituliert das Kind als „König von Ober- und Unterägypten, Herr Beider Länder, Maat ist der Ka des Re (Hatschepsut), leiblicher Sohn des Re, Hatschepsut, der Leben gegeben ist, sie dauere und sei wohl.“49 Die genaue Identifikation der ankommenden Götter ist infolge der späteren Restauration schwierig.50 Die Anwesenheit zweier Götter als Verkörperung von Milch und Wasser dürfte auf ein bevorstehendes Reinigungsritual hinweisen. Dies deutet zumindest ein kurzer Ritualvermerk unter den beiden Kindern an. Dort heißt es nur:51 „Herbeibringen von ‚Maat ist der Ka des Re‘ (Hatschepsut). Reinigen der Geburtsstätte. Der Sohn ist geleitet.“ Diese Formel, die eigentlich nicht in die Szene passt, geht wohl auf ein sehr altes Reinigungsritual für einen neugeborenen Kronprinzen zurück. Während in unzähligen Stellen in Deir el-Bahari das tatsächliche wie auch das grammatische Geschlecht der Hatschepsut genannt wird, hat man diese alte Ritualformel analog übernommen und nicht angepasst.

Abb. 4: Ka-Götter und Hemusets.

14. Szene: Thot präsentiert das Kind und seinen Ka dem Amun52

Der genaue Sinn dieser Szene ist nur schwer auszumachen, da die erhaltenen Versionen nicht miteinander korrespondieren – die Darstellung gibt die in den Texten beschriebenen Vorgänge nicht wieder. Thot und Amun stehen sich mit ausgestreckten Armen gegenüber. Der Götterbote ist gerade angekommen und hat Amun das neugeborene Kind und seinen Ka gebracht. Amun hat bereits seine Tochter an sich genommen, während Thot noch den Ka hält. Über der Szene schwebt eine Flügelsonne, die unter anderem die Vereinigung der Beiden Länder symbolisiert. Amun spricht einige Segensformeln, die denen in früheren Szenen ähnlich sind, doch gibt ein Spruch Aufschluss darüber, welche Handlung hier vorgesehen war. Dort heißt es:53 „Wir streichen dich mit unseren Binden (Nemes), für alles Leben, alle Wohlfahrt, alle Gesundheit.“ Dies könnte auf eine Art Investitur hindeuten, denn die Binden können für die Leinenbinden stehen, die den Götterbildern als Kleidung rituell umgehängt wurden. Doch steht „Nemes“ auch für das nur dem regierenden Pharao vorbehaltene Königskopftuch; so ist bei dieser Szene von einer rituellen Verleihung der Königswürde auszugehen, die in den vorherigen Szenen wiederholt verheißen worden war.

15. Szene: Die Götter segnen das neugeborene Kind54

Der letzte Abschnitt des Geburtsmythos ist an der schmalen Nordwand der Portikus angebracht. Er ist im Altertum nicht vollständig erneuert worden. In der Mitte sind zwei Register, die durch einen Sternenhimmel getrennt werden, während ein größerer sich über die gesamte Szene spannt. Von beiden Seiten nähern sich je zwei Gottheiten, von links Anubis und Chnum, von rechts Seschat und ein unbekannter Gott mit einem langen Stab in der Hand, der in der ebenfalls restaurierten Version im Luxortempel als Heka bezeichnet wird. In beiden Reihen bilden die beiden Kinder stets den Mittelpunkt der Darstellung. Auf der oberen Reihe knien links zwei Göttinnen mit ausgestreckten Armen, auf den Händen der Vorderen stehen die zwei Kinder. Auf der rechten Seite sitzt ein Gott, der die Kinder entgegenzunehmen scheint. In der unteren Reihe sitzen an gleicher Stelle zwei Frauen mit Huldigungsgestus gegenüber den Kindern, die diesmal auf dem Boden stehen und jeweils eine Hand zum Mund führen. Ihnen gegenüber kniet eine Göttin, die ein Tintengefäß direkt unter dem Schreibgriffel der Seschat hochhält.

Was ist nun der genaue Zweck dieser Handlung? Hellmut Brunner will hier die Beschneidung des Neugeborenen erkannt haben, obwohl es keine konkreten Hinweise dafür gibt.55 Vielmehr segnen die anwesenden Götter das Kind und seinen Ka für die bevorstehende Herrschaft. Seschat, die Göttin der Schreibkunst und des Aufzeichnens, sowie der hinter ihr postierte Gott nehmen dabei eine wichtige Rolle ein: Sie weisen Hatschepsut ihre Regierungsjahre zu. Nur noch der Segen des Gottes ist in indirekter Rede überliefert:56 „Er gibt alles Leben, alle Dauer, alle Wohlfahrt, alle Gesundheit, alle Freude, alle Gaben, alle Speisen bei sich, zu verbringen Millionen von Jahren auf dem Thron des Horus wie Re.“ Neben diversen Gaben gibt Anubis ihr auch die Herrschaft über alle Völker und die Ägypter, wobei er die Bevölkerung Ägyptens anhand der uralten fiktiven Sozialstellungen auflistet:57 „alle Flachländer, alle Bergländer, alle Inselbewohner (die Völker der Ägäis), alle Untertanen (Rechit; traditionell die als Kiebitze symbolisierten Bewohner des Nildeltas, die in der Vorzeit unterworfen wurden), alle Menschen (wörtlich „Sonnenvolk“; die Verehrer des Sonnengottes), alle Menschen (Pat; eher im Sinne einer Oberschicht).“

Einen interessanten Aspekt bildet die runde gelbe Scheibe, über die sich Anubis beugt. Erst über tausend Jahre später taucht die gleiche Szene im Geburtshaus, auch Mammisi genannt, Nektanebos’ I. (380–362) in Dendera wieder auf und wird in der Folgezeit in den Geburtshäusern der Ptolemäer und Römer zu einer Standardszene.58 Die Anwesenheit des Gottes der Mumifizierung in einem Geburtsmythos wirkt auf den ersten Blick eigenartig. Vielleicht verhilft die Deutung der Scheibe zu einem besseren Verständnis. Bereits der Ausgräber von Hatschepsuts Tempel, Edouard Naville, interpretierte sie richtig als Mondscheibe.59 Der lunare Zusammenhang ist auch den Worten des Anubis in den beiden Geburtshäusern von Dendera zu entnehmen:60 „Ich bin vor dem Herrn der Götter gekommen, um den Sohn zu sehen, den er liebt. Ich habe seinen Leib geformt in Leben und Dauer, er wird wieder jung werden wie der Mond.“ Die Mondscheibe ist zugleich ein Symbol für Osiris, den Gott des Todes und der Wiederauferstehung. Anubis hatte einst im Mythos den Leichnam des ermordeten Osiris mumifiziert und seine Körperhaltung in unserer Szene ist die gleiche, die man aus zahlreichen anderen Darstellungen kennt, wo er sich entweder über den aufgebahrten Leichnam des Osiris selbst oder bei Mumifizierungsszenen über den Verstorbenen beugt. Wann genau jedoch die Gleichsetzung von Osiris mit dem Mond erfolgte, ist nicht mehr präzise zu bestimmen. Möglicherweise liegen die Wurzeln für diese Verbindung schon im Alten Reich, wie einige Sprüche in den Pyramidentexten nahezulegen scheinen. Aber erst für das Neue Reich ist sie ausdrücklich nachweisbar und bleibt ein fester Bestandteil im Zyklus der Wiedergeburt. Anubis’ Gabe an den neugeborenen König ist die Mondscheibe, die zugleich ein Symbol für den sich stets wiederholenden Kreislauf der Wiedergeburt ist; als Gott der Mumifizierung bürgt Anubis mit seiner Anwesenheit für sie. Osiris ist somit im Geburtsmythos der Hatschepsut nur durch das Symbol der Mondscheibe präsent. Ansonsten fehlt er im gesamten Mythos.61 Lange hielt man die Darstellung des Anubis mit der Mondscheibe aus Deir el-Bahari für die älteste ihrer Art. Doch jüngst fanden Archäologen des New Yorker Metropolitan Museum in Dahschur eine ähnliche Szene aus dem Geburtsmythos Sesostris’ III.62