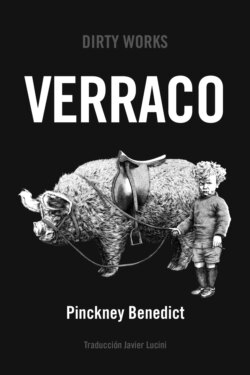

Читать книгу Verraco - Pinckney Benedict - Страница 10

ОглавлениеEl cerdo de raza Duroc emergió de la maleza no muy lejos de donde nos encontrábamos, salió del socavón, grande y blanco y con las costillas marcadas, respirando fuerte. Del hocico achatado le colgaban unas cuantas ramas. Se detuvo al borde del sembradío, parpadeando frente al cielo radiante y despejado, agitando los flancos como un fuelle. Reanudó su marcha por entre los tréboles crecidos, gruñendo a cada paso.

Kenny y yo estábamos de pie junto al ahoyador, mirando un agujero a medio hacer. La cuchilla de la barrena se nos había quedado enganchada a una roca o una raíz a unos ochenta centímetros de profundidad, nos quedaban veinte postes por instalar en la cerca y no nos iba a dar tiempo. Se veía que iba a costarnos lo suyo extraer la barrena del suelo. Fue entonces cuando Kenny divisó al cerdo.

–¡Booze! –exclamó.

Al principio no supe a qué se refería. Vi al enorme cerdo hollando la hierba.

–¡Santo Dios! –dijo–. Es Booze.

Miré al cerdo con más atención, constaté que no iba muy descaminado.

–Pues sí que es él –dije.

Se hallaba a unos treinta o cuarenta metros, contra el viento, salido de la maleza, abriéndose paso en diagonal por el sembradío. Tener tan cerca a ese cabronazo me ponía de los nervios. Booze era un renegado, un asesino.

–¿Te lo puedes creer? –dijo Kenny–. Lo daba por muerto.

Se inclinó y empuñó la afiladísima tajamata que utilizaba para podar matorrales y arbustos cuando instalábamos cercas. Parecía una especie de vikingo ahí de pie, robusto y bronceado, casi un salvaje, palpando el filo de su arma.

–¿Siguen en pie los cincuenta dólares que ofrecía tu padre? –preguntó.

Parpadeé.

–Supongo. ¿Por qué? –La verdad es que ya lo sabía.

A modo de respuesta alzó la tajamata con sus poderosos brazos, la balanceó como si fuera un bate de béisbol, sonriente.

–¿Se te ha ido la pinza? –pregunté.

Eché una ojeada al recorrido del cerdo. Booze se movía despacio, vale, pero la distancia que nos separaba era cada vez mayor. No tardaría en adentrarse en el cortavientos que bordeaba la parcela meridional, invadida por la maleza. Una vez allí, sería imposible atraparlo.

–No conseguirás acercarte –dije.

Kenny me fulminó con la mirada y, al momento, comenzó a trotar hacia el gorrino.

–Haz que no se meta en la maleza y nos repartimos los cincuenta –me dijo por encima del hombro.

Kenny sabía que yo no iba a hacer ni el amago, que no podía correr lo bastante deprisa para impedírselo. Además, no iba a ser como arrear ganado, para lo que bastaba con un gesto y un chillido. Aquel cerdo era endemoniadamente grande y endemoniadamente malvado.

Kenny corría encorvado y a toda velocidad hacia el lugar por donde el cerdo iba a adentrarse en el bosque. Aún conservaba la movilidad del tremendo placador que había sido en el instituto de Gilchrist. Era corpulento y veloz, incluso con la tajamata en las manos, pero yo dudaba que le diese tiempo a abatirlo. De haber seguido en el insti, de haber estado en plena temporada de fútbol, habría apostado por él, sin duda. Pero tal y como estaban las cosas, era una pérdida de tiempo.

–¡Ni de coña! –grité.

Ignorándonos olímpicamente, Booze se detuvo un segundo para tantear el terreno alzando e inflando el hocico cubierto de broza. Cambió su descomunal peso de una pata a otra, sus frágiles pezuñas agrietadas tenían que ser un auténtico suplicio. Distinguí las marcas que lucía en el lomo encorvado, una docena de puntos negros y calvas rosadas: años atrás, en una de sus incursiones nocturnas, mi padre lo acribilló a tiros con una escopeta. Esa fue prácticamente la última vez que se dejó ver.

Booze se puso de nuevo en movimiento, sin desviarse de su trayectoria, pesado y lento, casi un metro ochenta de cerdo. Los años empezaban a pasarle factura, se movía como un anciano, favoreciendo la pata delantera izquierda. Estaba a solo unos metros del cortavientos.

Al ver que Booze se detenía, Kenny dio un último acelerón, atajó por delante del cerdo, se trastabilló un segundo al tropezar con un cardo, pero recuperó el equilibrio al momento. Se plantó ante él, jadeante y con el pecho desnudo chorreando sudor. De espaldas a los árboles, aferró con fuerza la pesada tajamata y la blandió por encima del hombro. Tenía las mandíbulas apretadas y un gesto ceñudo en el rostro. Saltaba a la vista que el tamaño del cerdo, de tan cerca, lo había intimidado, estaba asustado.

Se mentalizó y, cuando el enorme Duroc reparó en él, se dispuso a recibir la embestida; levantó la tajamata, los hombros se le tensaron. Booze chilló de furia al hallar bloqueado el paso, se abalanzó con las mandíbulas abiertas, emitiendo una especie de ladrido. Kenny solo disponía de una oportunidad, lo vi claro, tal vez ni eso.

Doblándose por la cintura, proyectando sus buenos noventa kilos en el impulso, Kenny descargó la tajamata.

«Los cerdos se comen casi todo lo que les eches», me dijo Tobe Fogus mientras vaciaba el cubo en uno de los comederos del solar que había detrás de su casa. Aquella bazofia apestaba, apestaba a cosa muerta. El viejo y flaco Tobe alimentaba a sus cerdos con basura (pieles de plátano, cáscaras de huevo, lo que fuera) porque le salía barato. Como él decía, se la zampaban sin miramientos, y mucha gente se alegraba de que Tobe se hiciera cargo de sus residuos. Los cerdos no habían probado nada mejor.

Tampoco es que Tobe Fogus oliera a rosas. Yo procuraba mantenerme lo más apartado posible de él, siempre con su mono sucio y su piel llena de manchas. Me pagaba a cincuenta centavos la hora por ayudarlo a dar de comer a sus cerdos y darles friegas por las tardes. Su casa lindaba al este con la nuestra, así que todos los días iba a pie y me pasaba un par de horas dándole que te pego. Daba gusto sentir el tintineo de las monedas en el bolsillo cuando volvía a casa por la noche, y el dólar extra aumentaba día a día el peso de la caja de Nesquik que me servía de hucha. Tenía doce años.

Vacié el cubo de desperdicios, sacudiéndolo igual que hacía Tobe con el suyo para desprender la porquería pegajosa del fondo. Lo dejé en el suelo y seguí a Tobe hasta el granero, donde guardaba el barril de aceite para frotar a los cerdos. Llenó una vieja lata de café con aquel aceite de motor usado y me la pasó.

–Se comen lo que les eches –volvió a decir–. Pero a los grandes, a los verracos, a esos les gusta la carne.

Lo miré pero no dije nada. Tobe y yo no conversábamos mucho. A veces se ponía a hablar, pero no le hacía mucha gracia que le contestara. Además, la mayor parte del tiempo me daba la impresión de que no se estaba dirigiendo a mí, de que habría seguido dándole a la sin hueso aunque yo no estuviera presente. Levanté la lata de aceite y volví a los comederos donde los pesados y gruñones cerdos se apartaban unos a otros a empujones para acceder a la basura.

Conformaban un grupo pálido y de aspecto enfermizo, en su mayoría de raza Chester White. Mi padre, que criaba ganado lechero y odiaba a los cerdos, despreciaba especialmente a los de Tobe.

–¿Cómo va esa cosecha de enfermedades, Eli? –me preguntaba cuando volvía a casa por la noche, negro de aceite hasta los codos.

Tobe recurría al aceite para eliminar los hongos que les salían en la piel a los cerdos. Mi padre me dijo que esos hongos eran de la basura con la que Tobe los alimentaba y me advirtió que yo también acabaría pillándolos a poco que me descuidara.

Aparté a una cerda gorda y me arrodillé en medio de la piara. La cerda ni siquiera alzó la vista, se limitó a empujar al cerdo que tenía al lado y así, sucesivamente, fueron empujándose unos a otros hasta el último. Sumergí un trapo en el aceite, aborrecía la sensación de suciedad que me producía en las manos, y comencé a trabajarle el lomo moteado mientras se atiborraba. Los cerdos estaban tan absortos en su inmundicia que ni se daban cuenta de la friega de aceite. Le apliqué aquel mejunje a la cerda, procurando que la piel lo absorbiera, Tobe se arrodilló frente a otro comedero y se puso a hacer lo mismo.

–Que no se te olviden los codos –dijo, sin apartar la mirada del cerdo que tenía a su lado.

Froté con más ímpetu y la cerda gruñó molesta.

–Ya lo creo –dijo Tobe dirigiéndose aún a su cerdo–, vaya si les gusta la carne. –Hizo una pausa–. ¿Tu padre nunca te ha contado lo que le pasó a la señora Fogus, muchacho? ¿Nunca te has preguntado por qué no tengo esposa?

Levanté la vista, pero él no me estaba mirando. La verdad es que nunca me lo había planteado; obviamente, pocas mujeres querrían tener algo que ver con Tobe Fogus. No dije nada.

–Bueno, pues yo te lo voy a contar –dijo–. Se la comieron los cerdos.

Se rio. Acabé con la cerda y recogí la lata, me dirigí a la siguiente. La miré, unos ciento cincuenta kilos, puede incluso que doscientos, ojos pequeños y feos, hocico corto y dentudo. Miré al resto, con sus bocas rebosantes, masticando y engullendo la basura, gruñendo y gorgoteando. Intenté imaginármelos, rollizos y plagados de hongos, comiéndose a la señora Fogus. Me la imaginaba bien entrada en carnes, fondona y repulsiva, como ellos.

–Los cerdos no se comerían a una persona –dije finalmente.

Tobe dejó por un instante de engrasar a su cerda, luego continuó. Había cometido un error al contradecirle de esa manera.

–Tú no sabes nada, muchacho –dijo.

Retomé mi tarea, empapé el trapo y restregué la piel erizada de la siguiente cerda.

–¿Alguna vez has visto a un pedazo de verraco perseguir a un ternero?

No respondí.

–¡Válgame Dios!, si hay una vaca pariendo, el cerdo se pondrá al acecho, se apoderará del ternero, de la placenta, se comerá hasta el culo de la vaca como le dejes.

Sentí náuseas.

–Una persona no le dura ni un suspiro a un cerdo grande –dijo.

Tobe Fogus volvió a reírse.

–Ya lo creo. Una vez vi al viejo Booze zamparse un montón de pollos. ¡Ñam! y si te he visto no me acuerdo, con plumas y todo.

Opté por seguir callado. Se le había olvidado que no habían sido pollos, habían sido gallinas de Guinea, y habían sido las gallinas de Guinea de mi madre.

Las dejaba corretear sueltas por nuestro terreno, que se posaran en los árboles; eran sus mascotas. Una noche, cruzaron la corta distancia que había hasta el terreno de Tobe Fogus, se acomodaron en sus árboles y a la mañana siguiente se pusieron a picotear y a escarbar en su patio. Unas cuantas se colaron en el corral de Booze. Booze se las merendó a todas, no dejó ni una. Mi madre lloró como una Magdalena. A mí me pareció una bobada ponerse así por unas gallinas de Guinea.

Aun así, sentí por un momento que me invadía la furia, furioso con el viejo Tobe por no acordarse de que no fueron pollos. Eso también era una bobada. Seguí a lo mío.

Booze era el único cerdo de Tobe que no estaba infestado de hongos. Tobe lo alimentaba todo el año con el mejor pienso que hubiera en el mercado, rico en nutrientes y aditivos, marca Purina. Y disponía de un corral para él solito, delimitado por una cerca de cuatro listones, con su propio comedero. El corral era bastante grande, puede que dos o tres veces más grande que lo que se precisaba para mantenerlo sano, pero a Tobe le gustaba verlo correr. Había que reconocer que Booze se merecía todas esas molestias y gastos.

Era un macho Duroc adulto, de pelo blanco y tamaño descomunal, con los ojos amarillos más desagradables que te puedas imaginar; tan distinto de aquellas pobres puercas Chester como un cuchillo de caza de una cuchara. Tenía la piel impecable, de color rosa brillante bajo las rígidas cerdas blancas, bien tensada sobre los huesos, los músculos y los tendones. Era el verraco de cría de Tobe, probablemente lo mejor y más fuerte que había tenido Tobe en toda su vida. No podía disimular cómo se hinchaba de orgullo cuando miraba a Booze, cuando lo veía montar a una de aquellas puercas que no eran, ni por asomo, rivales para su tamaño, su peso, su inmensa fuerza y su resistencia. Era una mala bestia y las puercas siempre acababan sin aliento y llenas de mordeduras. Una, pobrecita, incluso llegó a perder una oreja en el curso de una de sus acometidas.

A cada lado de la ancha mandíbula inferior le sobresalía un colmillo más largo que el resto de los dientes, del tamaño de un puro habano. Con sus dos metros y sus más de doscientos kilos, cerca de trescientos, con su lomo chepudo y sus inmensos cuartos traseros, Booze impresionaba y era aterrador. Tobe podría haberlo alquilado como semental y haberse sacado una buena pasta, pero sostenía que ningún granjero de la zona tenía dinero suficiente para pagar por los servicios de una bestia como Booze. Era una decisión muy rigurosa para un hombre con tan pocos recursos como Tobe Fogus. La cría de cerdos no da mucho dinero.

–Ese Booze –dijo Tobe, pasando a otro cerdo–. Algún día me gustaría enfrentarlo a un pitbull.

Tobe estaba muy parlanchín. Me estremecí solo de pensar en un perro metido ahí con ese monstruo. Sería una carnicería. Un oso negro de buen tamaño, tal vez; pero Tobe jamás pondría a Booze en una situación de la que no pudiera salir airoso.

Acabé con otra cerda, le di una palmada en la grupa aceitosa y me aparté. Apenas oía el concierto de gruñidos y berridos que se celebraba a mi alrededor, de tan acostumbrado como estaba. Tobe también acababa de terminar con el suyo. Se giró y me miró.

–Los cerdos son unos animales estupendos –dijo–. Y ese Booze es el mejor. Sabe cuidar de sí mismo. –Alargó el brazo y me quitó la lata de aceite–. Eso es algo que hay que aprender en este mundo, muchacho. Hay que aprender a cuidar de uno mismo. Ya puedes irte a casa.

Se sacó del bolsillo del mono un billete grasiento y arrugado de un dólar y me lo dio, luego se giró hacia el chiquero. Me quedé mirándolo un instante antes de emprender el camino de vuelta a casa.

Cuando pasé por delante de su corral al irme, vi al viejo Booze sentado sobre sus cuartos traseros, mirándome fijamente con sus ojos claros y aviesos, entre el segundo y el tercer listón de la cerca. Estaba mascando su pienso, lenta y meditativamente, mascándolo con mucho ruido y deleite. De la mandíbula inferior le colgaba un hilo de saliva hasta el suelo. Salvé la valla de troncos que dividía nuestros terrenos y volví a casa.

Trabajé para Tobe Fogus el resto de aquel verano y, ocasionalmente, durante el curso escolar. Di de comer y engrasé a sus cerdos, los limpié a manguerazos y recogí el estiércol. Aquel invierno lo ayudé a enterrar a dos: eran muy sensibles al frío y el chiquero no ofrecía suficiente protección. En realidad no era más que un cobertizo.

Los cerdos murieron de neumonía y a mi madre le preocupó que yo también la pillara. Recuerdo cómo resollaban y resoplaban aquellos enormes cerdos indefensos cuando se les inundaron los pulmones, tumbados de lado con pinta de estar medio reventados y ya prácticamente muertos. Tobe no lamentó mucho su pérdida. Se limitó a poner especial empeño en que Booze no se acercara a los moribundos, para que no se contagiara. Instaló una lona para cubrir el corral de aquel enorme verraco, con un montón de paja fresca. Tendió un cable desde la cocina para colgar una bombilla de cien vatios bajo la lona. Booze no pasó frío aquel invierno.

La primavera siguiente, Tobe contrató a Kenny Yates, que vivía al otro lado de nuestra granja, para que me echara una mano con los cerdos. Kenny y yo éramos amigos desde antes de primaria, y me alegró contar con su ayuda. Tobe estaba ya muy viejo y el último invierno le había pasado factura. Ya no se ocupaba tanto de los cerdos. Ahora que contaba con Kenny, dejaba la mayor parte del trabajo en nuestras manos.

De Booze seguía ocupándose él personalmente; no nos permitía ni acercarnos.

–Es demasiado agresivo para vosotros, muchachos –decía Tobe Fogus–. No podríais con él ni queriendo.

Preparaba la mezcla de Booze y la vertía en el comedero, hablando con él todo el rato.

–A comer, cabronazo –decía–. No dejes ni un grano, puto engendro del diablo.

A veces se acercaba a donde estábamos frota que te frota con las puercas y se ponía a mirarlas fijamente, recordándonos lo importante que era engrasarles bien los codos. Un día de aquel verano, me acuerdo, a principios de junio, salió de la casa cuando Kenny y yo terminamos y nos dio a cada uno un billete de un dólar y dos monedas de veinticinco centavos.

–Un aumento –dijo, no muy alto, y volvió a entrar, tambaleándose un poco, como un borracho.

Llevaba un tiempo así, con la mirada afligida. A Kenny y a mí nos alegró recibir aquellos veinticinco centavos extra, pero a ninguno nos preocupó demasiado Tobe Fogus. A nadie le importaba mucho.

Murió a principios del otoño siguiente, justo después del Día del Trabajo. Kenny y yo habíamos salido de clase –era un jueves– y llegamos a la valla de troncos que marcaba la linde entre nuestras tierras. Kenny iba a decirle a Tobe que ya no podía seguir viniendo todos los días. Tenía que dedicar más tiempo a los entrenamientos del equipo de fútbol del instituto. Prometía como placador y, a poco que se lo currase, llegaría casi seguro a formar parte del equipo titular en el último año de secundaria.

Al saltar la valla vimos que faltaban dos travesaños en la parte baja de una sección. Estaban tirados en el suelo a un par de metros, uno partido por la mitad. Los volvimos a colocar lo mejor que pudimos. Kenny se estiró y echó un vistazo al chiquero, entonces me agarró del brazo.

–El corral de Booze –dijo.

Una parte de la cerca estaba destrozada, habían arrancado los tablones de los postes. Ni rastro de Booze.

Kenny miró a su alrededor.

–¿Crees que seguirá por aquí? –preguntó.

Pensé que los travesaños rotos que habíamos visto junto a la valla significaba que no, que seguramente estaría ahora en nuestras tierras, pero a saber. No querría enfrentarme a Booze sin una barrera bien resistente que nos separase. Pensé en aquellos colmillos amarillentos y retorcidos.

–¡Señor Fogus! –exclamó Kenny hacia la casa–. ¡Eh, Tobe!

Bajó la voz en el segundo grito, lanzando miradas a todas partes. Era grandote, en esa época ya se estaba poniendo bastante mazas, pero tampoco como para recibir alegremente la embestida de trescientos kilos de cerdo malvado.

–¿Crees que sabrá que el cerdo se ha largado? –me preguntó.

Echamos a caminar hacia la casa. Supuse que Tobe sabría qué hacer. Él podía encararse con Booze.

–Ni idea –dije–. Lo mejor será decírselo, por si acaso.

–¡Señor Fogus! –volvió a gritar Kenny, aunque sin mucho convencimiento–. ¿Anda por ahí?

Nos quedamos en el porche. Había refrescado, pero solo estaba cerrada la puerta mosquitera. En el porche nos sentimos más seguros. Podíamos entrar corriendo en la casa si hacía falta.

Dentro, la televisión estaba encendida. En el comedero situado a nuestras espaldas gruñó una cerda reclamando su cena. Llamé a la puerta.

–Señor Fogus –dije–. ¿Hay alguien en casa?

Nada.

Kenny se interpuso. Aporreó la puerta con más fuerza y alzó la voz:

–Booze no está, señor Fogus. Se ha escapado.

Aguzamos el oído, pero solo se distinguía el sonido de la tele en el salón, justo al lado del vestíbulo. Si estaba ahí, tenía que oírnos. El volumen no estaba tan alto.

Kenny entreabrió la puerta.

–¿Entramos? –preguntó.

Asentí, así que Kenny entró y yo me deslicé detrás. Ninguno de los dos había entrado en la casa hasta entonces, más allá del vestíbulo. Tobe nunca nos había invitado. La casa se parecía y olía a él: sus monos de trabajo colgaban de un gancho junto a la puerta, tenía dos, junto a un gorro de lana verde oscuro. Había un teléfono sobre una mesita desvencijada, una línea compartida que apenas utilizaba. Al lado había un buró abierto lleno de papeles, pilas y un montón de cachivaches.

Kenny volvió a intentarlo.

–¿Señor Fogus?

Seguía sin contestar. Kenny llamó discretamente a la puerta del salón antes de abrirla. La tele estaba encendida, una vieja RCA en blanco y negro sobre un soporte con ruedas, y Tobe Forgus sentado enfrente, con su cena precocinada. Tenía la cabeza recostada sobre el tapete de encaje deshilachado que cubría el respaldo del sillón, la mandíbula caída, los ojos cerrados.

Más tarde, mi madre, mi padre y yo nos sentamos alrededor de la mesa para hablar de lo sucedido. Creo que a mi madre le afectó más que a nadie, más incluso que a mí, que era el que había encontrado el cadáver.

–Es horrible –dijo–, muerto así, con la comida delante.

Tobe acababa de llevarse a la boca un trozo de filete Salisbury cuando murió, ni siquiera le dio tiempo a tragárselo. Me pareció extraño que mi madre insistiera tanto en ese detalle. Con comida o sin ella, no había vuelta de hoja, Tobe Fogus estaba muerto y Booze seguía en paradero desconocido. Nadie parecía darle mucha importancia al cerdo. Nadie salvo Kenny y yo.

–Kenny dice que Tobe sabía que se iba a morir –le dije a mi padre–. Dice que Tobe soltó a Booze antes de que se le fundieran los plomos.

–Antes de que se le fundieran los plomos –dijo mi padre–. Eso no es muy respetuoso.

Tampoco es que pareciera importarle mucho la irreverencia.

–Dudo que ocurriera así –dijo–. Ve y pregúntale a Kenny a ver si él sabe a cuento de qué iba a destrozar Tobe esos travesaños, un moribundo, cuando podría haberse limitado a abrir el portalón.

No tenía respuesta para eso.

–Te diré lo que yo creo que pasó –continuó–. Para mí que Tobe murió por la noche, bien temprano, antes de dar de comer al viejo verraco. Por la mañana, Booze estaba tan hambriento que no pudo aguantarse más. Salió en busca de comida. ¿No te parece lo más lógico?

Asentí.

–¿Y qué vas a hacer? –pregunté.

Mi padre me miró.

–Con lo de Booze, digo –añadí.

–Ni me lo había planteado, la verdad –dijo. Luego sonrió–. Pero mira, oye, ya lo tengo. Le daré cincuenta dólares al hombre que me traiga a ese cerdo blanco salvaje.

–¿Vivo o muerto? –pregunté.

–¿Un cerdo? –dijo mi padre–. Muerto.

A las puercas de Tobe las subieron a un camión y las despacharon enseguida, las vendieron a un precio irrisorio. Nadie sabía dónde andaría Booze. Comenzaron los tejemanejes entre abogados para ver qué hacer con los terrenos. Mi padre pujó para ampliar nuestra demarcación hacia el este, pero no tuvo suerte. Acabó adquiriéndolos uno de esos diplomados, un granjero aficionado que se trajo un rebaño de enormes Simmentals grises. A mi padre le disgustaban esas vacas casi tanto como los cerdos.

–Ganado para advenedizos inútiles –dijo–. Pura exención tributaria, sin más.

Tanto para Kenny como para mí, cincuenta dólares era mucho dinero. Las tardes que teníamos libres, salíamos con nuestras 22, yo con mi Savage de cerrojo y Kenny con su Winchester semiautomático, a rastrear los campos y las hondonadas en busca del verraco. De vez en cuando dábamos con su rastro –huellas, ramas rotas, excrementos–, pero nunca llegamos a cruzarnos con él. Desde aquel otoño hasta la mitad del invierno, dedicamos al menos una tarde a la semana al rastreo de Booze.

No sé qué habríamos hecho de habérnoslo encontrado. Nuestros pequeños rifles de percusión anular apenas le habrían atravesado el pellejo, no digamos ya matarlo. Kenny afirmaba que iba a dispararle a los ojos. Si lo abatía de un tiro al ojo, decía Kenny, se quedaría con los cincuenta dólares íntegros. No se lo discutí.

Cuando la nieve empezó a acumularse y tuvimos que servirnos de raquetas para desplazarnos por los prados, ir de un lado a otro cargando con los rifles empezó a parecernos menos una diversión y más un trabajo. Los cincuenta dólares fueron perdiendo su inicial relevancia, todos los demás se olvidaron del asunto. Mi padre sabía que nunca encontraríamos a Booze, sabía que nunca tendría que pagar la recompensa. No se podía hacer nada al respecto. Por mucho que Kenny y yo buscamos, pese a las incontables horas que nos pasamos al acecho al borde de las hondonadas, pese a las incontables tardes que nos pasamos en completo silencio, helándonos en los campos, nunca llegamos a verlo. Pasado un tiempo, dejamos de buscar. Yo empecé a dudar de que Booze estuviese en nuestras tierras, incluso de que hubiese estado en algún momento.

Sin embargo, avanzado el invierno, no mucho después de que Kenny y yo abandonásemos la caza, Booze apareció y se mostró de lo más sanguinario. No hay nada peor ni más peligroso que un verraco solitario, sobre todo si se trata de un Duroc tan gigantesco como Booze.

La cosa empezó con los conejos. Durante años mi familia había tenido una conejera de alambre detrás de la casa. En aquel entonces teníamos tres hembras blancas y una chinchilla grande y negra, macho. Nos referíamos a ellos como conejos parrilleros, incluso se nos ocurrió montar una industria artesanal de cría de conejos para consumo local, pero después de vender el primer lote fuimos incapaces. Así que los dejamos a su aire ahí atrás, gordotes y felices, y regalábamos las crías a gente que sabíamos que no se los iba a zampar.

Un día fui a darles de comer y me encontré con que la malla metálica de un lado de la conejera había sido forzada hacia dentro, estaba doblada y rasgada. Dentro, había pelaje y sangre sobre la nieve pisoteada, nada más. Mi padre encontró huellas, las pezuñas de un cerdo, y dijo que había sido Booze. Despotricó contra el viejo Tobe Fogus por el problema que le había dejado, refiriéndose al daño que podía causar un cerdo del calibre de Booze cuando le diera la gana. Comprendí que hasta aquel momento nunca se había creído que Booze estuviera en nuestras tierras. Seguía viéndolo como un mero inconveniente, un problema potencial para su ganado. Yo estaba aterrado. Aquella noche soñé por primera vez con Tobe, con sus mandíbulas abiertas de par en par y la boca llena de comida intacta.

El martes de la semana siguiente, Calvin, el padre de Kenny, vino a la granja para hablar con mi padre. Era un hombre alto, le sacaba media cabeza a mi padre. Parecía enfadado.

–Hay que hacer algo, Pierce –dijo–. Esa cosa se presentó de nuevo anoche en mi casa. Entró en el gallinero, atravesó la malla. Se zampó a dos de mis mejores ponedoras.

Hizo una mueca, se levantó de la silla y se aferró al respaldo con sus vastas manos.

–Con eso puedo vivir, Pierce. Pero se cargó a Tippy.

Me estremecí. Tippy era el perro de Kenny, un pequeño border collie bastante peleón.

–Tippy salió al oír a las gallinas. Para cuando me puse los vaqueros y cogí la escopeta, ese hijo de puta ya se había largado. Había plumas por todas partes… –tragó saliva–, y Tippy. Por el amor de Dios, Pierce, ese cerdo se ha cargado como si nada a un perro adulto. Pronto comenzarán a aparecer por ahí corderos muertos, y ovejas…

–Ya se ventiló a una oveja –dijo mi padre.

Primera noticia. Me imaginé a Booze, enorme y con las cerdas del lomo erizadas, masacrando a una oveja idiota y demasiado asustada para huir.

–Pues mejor me lo pones –dijo Cal Yates–. Yo digo que salgamos ahora mismo a por él. No pienso perder un solo animal más por culpa de ese cerdo, maldita sea.

–Un verraco solitario –dijo mi padre–. Lo peor que hay. –Se levantó y cogió su abrigo–. Eli, ve a por mi rifle.

Me quedé expectante.

–El Remmy –me dijo.

Yo sabía que con el Remington no fallaría. Era un Magnum de siete milímetros buenísimo, un auténtico ejecutor. En su día, papá no quiso escatimar y se compró también una mira Weatherby de 6x60. No la usaba mucho, pero cuando lo hacía, era infalible. Le llevé el rifle y una caja de cartuchos. Metió tres en el cargador y me devolvió el resto.

–Si con este rifle me hacen falta más de tres para matarlo, ese cerdo se merece el indulto –dijo.

Salió por la puerta siguiendo al padre de Kenny. Cruzaron el porche y se dirigieron a la Scout de Cal, donde tenía su 30-30 de palanca ajustado al armero. Mi padre silbó y dio una palmada: Music y Homer, nuestros dos perros oseros, saltaron a la trasera de la camioneta ansiosos ante la perspectiva de la cacería. Mi padre y Cal se subieron a la cabina y la partida de caza salió a los campos.

Mi padre no regresó hasta bien entrada la tarde, después de la puesta del sol. Cuando entró en casa, con aspecto de estar helado y profundamente cansado, supe que no habían podido con el cerdo.

–Me estoy haciendo viejo –le dijo a mi madre.

Se volvió hacia mí y me puso una mano en el hombro.

–Hemos perdido a Homer –dijo.

Tenía un aspecto horrible, inestable; temí que se echara a llorar. Dejó el Remmy sobre la mesa de la cocina con el cerrojo abierto y subió a su dormitorio. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas: por Homer, asesinado en la nieve por un verraco solitario. Intenté contenerlas.

Saqué el cargador del rifle. Estaba vacío. Mi padre había disparado tres veces a ese cabronazo y aun así Booze había conseguido matar al perro. Tres disparos. Esta vez no pude reprimir las lágrimas.

Durante mucho tiempo, después de aquel día, fue como si Booze estuviera siempre presente, nunca lo bastante lejos como para olvidarlo. Después de vaciar el Remmy y perder a su mejor perro, mi padre se dio por vencido. No parecía querer volver a intentarlo. Por las noches solía quedarme dormido pensando en el cuarto de tonelada de cerdo asesino que vivía en una hondonada probablemente no muy lejana.

Cuando llegó la primavera, Booze demostró lo dañino que podía llegar a ser. Un ternero, dos, luego tres…, media docena en total durante aquel primer año. Calvin adoptó la costumbre de pasarse las noches en vela, con el 30-30 acunado en sus brazos, esforzándose por ver al cerdo, por oírlo. Kenny y yo nos sentamos con él en más de una ocasión, bebíamos café y esperábamos a que la blanca silueta de Booze apareciera ante nuestros ojos. Nunca sucedió.

Una noche de agosto de aquel año soñé con Tobe y con Booze. De alguna manera, se fusionaban. Tobe estaba muerto, sentado en su sillón reclinable y, de repente, estaba vivo y sonreía con cara de cerdo, luciendo unos espantosos colmillos amarillentos, gruñendo… Me asusté tanto que me desperté.

Me desperté y me puse al acecho, tenía la boca seca, sin una gota de saliva. Music, nuestro viejo y solitario bluetick, estaba ladrando fuerte y con mucha insistencia. Algo grande gruñía bajo mi ventana. Booze estaba entre los cubos de basura. Volcó uno y me llegó el olor de los residuos, podía oír cómo masticaba y tragaba. Me quedé paralizado en la cama, preguntándome si alguien más habría oído el estruendo. El cerdo volcó otro cubo.

Desde el porche, mi padre descargó uno de los cañones de su Browning de calibre 12. Booze chilló. Olí la pólvora, oí cómo se derribaban los demás cubos, cómo rodaban y repiqueteaban mientras el cerdo se sacudía y se debatía. Mi padre descargó el segundo cañón y oí el impacto de los perdigones contra los cubos, como grava sobre un tejado de hojalata. Booze volvió a chillar y se esfumó, no podría decir en qué dirección.

–¡Así aprenderás, hijo de puta! –gritó mi padre desde el porche.

Oí el portazo de la mosquitera cuando volvió a entrar en casa. Al momento estaba en la puerta de mi habitación, en calzoncillos, con la escopeta en la mano derecha.

–Eli, lo he reventado –dijo.

–Claro que sí, papá –dije yo.

–Duerme tranquilo. No volverá.

–Sí, señor.

–Duerme tranquilo.

Fuera, Music comenzó a calmarse. En algún lugar, Booze estaba sentado solo en la maleza y bajo el intenso calor de agosto, tratando de sacarse a dentelladas los perdigones que habían penetrado en su carne. Le deseé todo el dolor del mundo, deseé que se muriera.

Después de aquella noche, la noche en que mi padre disparó a Booze, no volvimos a saber mucho de él. Lo mismo había muerto, sabe Dios. Desde entonces, la gente estuvo más pendiente de sus niños al pasar por la zona. Ese verano Kenny y yo no nos fuimos de acampada, como todos los años. Nunca llegué a sentirme del todo seguro ahí fuera, en los campos, sin mi rifle de caza. De algún modo, la finca parecía haber cambiado, ahora era un lugar donde había vivido un monstruo. Por supuesto, no podía irle con esas vainas a nadie.

Terminé secundaria y bachillerato y solo vi a Booze una vez en todo ese tiempo. Fue cuando estaba rastrillando heno junto a la valla oriental, cerca de lo que había sido la propiedad de Tobe años atrás.

Estaba entre la maleza, un borrón blanco que se movía lentamente, acompasando su paso al del tractor. Al seguir la hilera del heno puesto a secar al sol, lo perdí de vista. Cuando volví a pasar, ya se había ido. Recuerdo el alivio que sentí.

Kenny no llegó a verlo nunca, afirmaba estar seguro de que la había espichado, decía que mi padre lo había matado aquella noche.

–Es como el Bigfoot –dijo–. La gente no sabe muy bien lo que ve, así que van y lo llaman Bigfoot. Tú lo llamas Booze.

Estuvimos a punto de liarnos a hostias por eso. Pero Kenny me inmovilizó con una doble Nelson y me hizo desistir antes de que pudiese desatar mi furia.

Desaparecieron unos cuantos terneros, cierto, pero nada que se saliese de lo habitual en una propiedad tan grande como la nuestra. ¿Que el promedio era un poco más alto de lo normal? La gente prefería hacer la vista gorda. Era más fácil creer que Booze estaba muerto.

Fue un golpe mortal, bien dirigido. La gruesa hoja curva de la tajamata impactó con fuerza entre los ojos del verraco y lo hizo hincarse de rodillas. La hoja se quedó incrustada en el hueso durante un segundo y Kenny se tambaleó hacia delante, por lo que no le quedó más remedio que apoyarse en el hombro del verraco para mantenerse en pie. Volvió a alzar la tajamata para asestarle otro machetazo.

En ese momento, entre el primer golpe y el siguiente, Booze lanzó una dentellada a ciegas hacia un lado y enganchó a Kenny por un tobillo. Desestabilizado, Kenny volvió a descargar la tajamata, esta vez a la altura del cuello de Booze. La hoja se hundió profundamente en la carne blanda y el mango de madera se le escapó de las manos. Kenny estaba tirado en el suelo, vi que movía los labios, pero no oía lo que decía.

Booze se arrastró hacia él. Kenny liberó el tobillo de un tirón, retrocedió resbalando, valiéndose de la pierna buena y de los codos, desarmado. El cerdo blanco babeaba sangre, se ahogaba.

Le grité a Kenny que se levantara, que se dejara de chorradas y que se levantara. Me lancé a correr hacia él lo más rápido que pude, con las manos vacías. Kenny miraba horrorizado. Pensé que me iba a poner a potar. Booze avanzaba a trompicones, abierto en canal desde el hocico hasta las orejas, gruñendo, intentando incorporarse. Le temblaban las patas traseras. Debería estar muerto.

Mientras el verraco se acercaba a Kenny y proyectaba el morro hacia abajo en busca de algo que morder, algo que aplastar, sus patas traseras se desplomaron muy muy despacio. Sus mandíbulas actuaron, se cerraron sobre una pernera, se cerraron casi delicadamente sobre la zapatilla de Kenny. Kenny retiró la pierna. Booze volvió a impulsarse hacia él. La sangre empapaba la hierba, salpicó a Kenny.

Entonces llegué y me puse a patear al verraco con todas mis fuerzas, sintiendo cómo percutía la punta de mi bota contra sus costillas. Sentí el calor que desprendía, oí sus gruñidos, sus jadeos borboteantes. Olía a cerdo podrido.

Volvió la cabeza, grotesca y horrible. Un solo ojo amarillo y vidrioso posado en mí. Supe que iba a matarme; no había vuelta de hoja.

Con un gemido, una vaharada de aire caliente, Booze rodó hacia un lado, apartándose de mí, dando respingos. Su mandíbula se cerró de golpe, volvió a abrirse y volvió a cerrarse. Sus pezuñas, sorprendentemente pequeñas y delicadas para una criatura tan monstruosa, tamborilearon contra el suelo. Su hocico romo, del tamaño de una bota de trabajo, retumbó en el suelo con los dientes al descubierto. Su caja torácica continuaba hinchándose y deshinchándose, cada vez más despacio.

–¡Ayúdame, joder! –gritó Kenny.

Se le había quedado la pierna atrapada debajo del cerdo, apretaba los labios y tenía el rostro pálido por el dolor y la conmoción. Booze volvió a revolverse, cegado, moribundo, pero aún con ímpetu. No me atrevía a acercarme.

Kenny escarbaba en el suelo, arrancaba puñados de hierba intentando liberarse. Hice de tripas corazón y me las arreglé para llegar hasta él y agarrarlo por los hombros. Estaba resbaladizo por la sangre. Me constaba que un cerdo de ese calibre debía tener litros de sangre. Era imposible saber cuánta era de Kenny. Su pierna era un desastre. Kenny le echó un vistazo al estropicio y apartó enseguida la mirada. Yo no sabía qué hacer. Booze estaba derrumbado, muerto.

–Hijo de puta –dijo Kenny, apretando los dientes–. He acabado con ese hijo de puta.

Booze se estremeció y el silbido de su respiración empezó a apagarse. El mango de la tajamata se alzaba desde su cuello, tembloroso.

Rodeé a Kenny con un brazo para ayudarlo a levantarse y acercarlo al tractor.

–El muy hijo de puta me trincó. ¿Pero al final quién ha trincado a quién, eh? –dijo.

Parecía exigir una respuesta. Pensé que estaba delirando. Las rodillas me flaqueaban.

Miré a Booze, grande como un toro joven, aún no la había espichado del todo. Me llegaba el olor agrio a sangre y orina animal, el hedor intenso de sus excrementos. Sus músculos habían empezado a relajarse. Me apoyé en el tractor.

Ningún verraco tenía derecho a ostentar las dimensiones de aquella criatura blanca y descomunal sobre el verde pasto. Supe que iba a hacer falta una cadena bien gorda o un cable de acero para sacar a Booze de aquella parcela. Ya me lo estaba imaginando, el enorme cerdo encadenado por las patas traseras, arrastrado por los pastos hasta la fosa en la que enterrábamos el ganado muerto. Sería un verdadero infierno llevarlo a rastras hasta allí, pero supuse que nos apañaríamos.