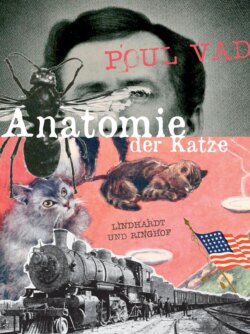

Читать книгу Anatomie der Katze - Poul Vad - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1 Der Aufbruch und Elias Lönns und des Scholiers erste Geschichten. Madame Blanche. Die Afghanen. Beatrice, Fräulein Camilla und das Imperium der Ratten

ОглавлениеAn dem Tag, als Elias Lönn beschlossen hatte, nach Hammerum zu reisen, erwachte seine Frau am Morgen mit einem kleinen Schrei, weil sie geträumt hatte, sie sei eine Fliege, die auf einer Leiche herumspazierte. Das war ihr anfangs freilich nicht klar, da sie über die seltsame Geographie der nackten Landschaft überhaupt nicht weiter nachdachte, sondern weit mehr mit ihrer ungewöhnlichen Wesensform beschäftigt war, die sie nicht richtig verstand. Sie fühlte sich unsicher mit ihren Flügeln, imstande zu fliegen und im Besitz von nicht weniger als sechs eifrigen Beinen, die zu laufen begannen, sobald sie gehen wollte. Als ihr der Zusammenhang aufging, erhob sie sich in Angst und Pein auf glänzenden Flügeln in die Luft. Es war ihr, als schwebte sie zu einem blendenden Licht empor, gleichzeitig fühlte sie jedoch, daß sie erst irgendeine unerhörte Prüfung überstehen müsse, bevor sie wieder eine menschliche und normalere Gestalt annehmen konnte. Deshalb schrie sie, als sie erwachte, die Morgensonne im Gesicht, Auge in Auge mit der entschlossenen Resignation ihres vernünftigen Mannes.

Als ich später an die Rekonstruktion der Ereignisse dieses Tages ging, besann ich mich darauf, wie das Ganze angefangen hatte, und obgleich damals niemand seine Bedeutung verstand, kam ich mit mir überein, es zusammen mit all dem anderen, das ich ebenfalls nicht verstand, zu erzählen.

Ich hatte es übernommen, während Lönns kurzer Abwesenheit auf das Geschäft aufzupassen. Unsere hinteren Geschäftsräume stießen aneinander, so, wie das für einen Optiker und einen Uhrmacher nur natürlich war, und da wir eine Tür hatten durchbrechen lassen, war es für mich eine Kleinigkeit, auf eventuelle Kunden zu achten, ihnen zu erklären, daß sich der Optiker seit einer Ewigkeit zum erstenmal einen freien Tag genommen hatte, und sie zu bitten, ein andermal wiederzukommen.

Elias Lönn hatte eine Siamkatze namens Spinoza. Die hatte er schon seit vielen Jahren, und er nahm sie immer mit ins Geschäft, wo sie sich gern auf einem der Regale in der Werkstatt niederließ. Er hatte sich einen runden Korb mit Deckel und Henkel angeschafft, dessen Boden und Seiten gefüttert und danach mit blauem Samt bezogen worden waren. Spinoza nahm Platz in ihrem Korb – und entstieg ihm wieder auf alten, zittrigen Beinen, doch mit dem Ausdruck königlicher Würde, und zusammengerollt glich sie einem gräulichen, riesigen Diamanten in erlesener Fassung. Aus irgendeinem Grund erhöhten ihre glänzende und verfeinerte Gestalt und der kalte, unpersönliche Blick der blauen Augen den Eindruck einer unerschütterlichen und gleichzeitig zerbrechlichen Stille, die von den Regalen mit den feingeschliffenen Gläsern und dem blanken Metall der optischen Instrumente ausging. In der Gleichgültigkeit, mit der Spinoza die Welt betrachtete, fand ich eine Grausamkeit, die ich nicht verstand.

Frau Lönn und Spinoza begleiteten den Optiker. Noch immer entsinne ich mich des Maitages in jener Friedenswelt, als wir nichtsahnend voneinander Abschied nahmen. Er sollte mir seither immer wieder ins Gedächtnis zurückkehren. Ich bin noch immer nicht fertig mit ihm.

Martin hatte strengen Befehl, auf seinem Weg von und zur Schule keinerlei Abstecher zu machen. Als das unschuldige Kind, das er war, konnte ihm alles mögliche zustoßen, weshalb es nur natürlich war, daß sich seine Eltern um sein Wohl und Wehe sorgten. Man sollte vielleicht nicht annehmen, daß derartige Vorsichtsmaßnahmen im Silkeborg des Jahres 1936 notwendig gewesen seien, es trieben sich aber doch auf Straßen und Wegen häufig Rüpel und Rabauken herum, und nicht selten sah man auch Säufer und andere verdächtige Personen frei umhergehen, obgleich sich diese in der Regel doch in dem unappetitlichen Niemandsland hinter der Genossen-schaftsschweineschlachterei aufhielten, auf deren spärlichem Rasen Abfall, leere Konservendosen und alte Zeitungen herumlagen. Einige von ihnen waren dort von Eltern geboren worden, die von anderen Himmelsstrichen her eingewandert waren, und sie hatten auch ihren eigenen kleinen Friedhof, wo sie ihre Toten ohne Pfarrer und Totengräber in die Erde senkten. Dann war da noch der Waldschrat, der hinter dem neuen Friedhof in einem der Gemeindewälder in einem verfallenen Baubudenwagen wohnte, den man aber beständig auf dem Fahrrad umherstreifen sah, in einem alten Mantel mit einem Strick um den Bauch, mit blutunterlaufenen Augen, Lippen, die immer etwas feucht waren, weil er die ganze Zeit ein wenig sabberte, und einem Tun und Lassen, dessen unbestimmbares Wesen uns die finsteren Absichten einer unbekannten Welt auszudrücken schien. So hatte es also trotz der Tatsache, daß wir im großen und ganzen in geordneten Verhältnissen lebten, seine Erklärung, daß Herr und Frau Lönn dies als eine Frage von großem Ernst betrachteten. An diesem Tag sollte sich Martin nach der Schule bei mir einfinden, und damit war er durchaus zufrieden. Er war sowieso daran gewöhnt, mir in meiner Werkstatt kleine Besuche abzustatten, wir redeten über Gott und die Welt, und in seiner Knabenseele spürte ich das unruhige Verlangen, das nicht so sehr als Ausdruck eines Dranges zu verstehen als vielmehr Hang zum Unverständlichen ist, so, als wolle es sich selbst in den wogenden und stürmischen Zuständen wiederfinden, die sich unter der Oberfläche der Dinge verbergen. Als ich mich von ihnen verabschiedete, konnte ich nicht umhin, Frau Lönns problematischen Geruch zu bemerken, den ich nicht erwähnen würde, wenn es sich dabei nicht um mehr als eine rein private Angelegenheit gehandelt hätte. Niemand soll mich der Andeutung beschuldigen, Frau Lönn habe in irgendeiner Weise ihre persönliche Hygiene vernachlässigt. Sie vermochte nur nichts gegen die Transpiration, die, wenngleich nicht sonderlich stark, doch einen durchdringenden, essigähnlichen Geruch verbreitete, deren unvorteilhafter Wirkung auf ihre Umgebung sich die unglückliche Frau nicht einmal bewußt war.

Auf dem Bahnhof fiel Elias Lönns Blick durch die Scheibe zum Fahrkartenschalter und auf den Hund des Bahnhofsvorstehers. Er knurrte unheilverkündend, als hätte er ihm am liebsten verboten zu reisen, oder vielleicht, weil er erriet oder mit seinem feinsinnigen Gespür registrierte, was der Korb in Lönns Hand enthielt. Als sie auf den Bahnsteig hinaustraten, sah er den Hund erneut, der sich nun aus dem Gebäude schlich. Es war ein unbestimmbarer Bastard, der seine Schnauze hob und schnüffelte, als er an dem Ehepaar vorbeikam, und man braucht nicht sehr viel über Hunde zu wissen, um sich darüber im klaren zu sein, daß er alles erschnüffelte; nichts blieb ihm verborgen. Daraufhin setzte er seinen Weg fort, mit hechelnder Zunge und einem betrübten, allwissenden Ausdruck in den gelblichen Augen, hin zum Ende des Gebäudes, wo er sich hinlegte und sich kurz darauf ein zweiter und ebenso hoffnungsloser Bastard zu ihm gesellte, der augenscheinlich herrenlos war, wenn es sich denn nicht um einen der jämmerlichen Köter handelte, die sich zusammen mit den Säufern hinter der Schlachterei herumtrieben.

Einen Augenblick, nachdem der Zug eingefahren und das Ehepaar eingestiegen war, fingen die Hunde an zu bellen. Sie bellten, während der Zug hielt, und auch, als er wieder anfuhr. Ich kenne die Sprache der Hunde ein wenig und verstand das meiste von dem, was sie bei der Gelegenheit sagten. Leider waren sie ziemlich vulgär und ihre Tiraden kein bißchen tiefsinnig, da diese aber in gewisser Weise mit zur Geschichte gehören, weil sie durch die Anwesenheit von Herrn und Frau Lönn auf dem Bahnhof von Silkeborg veranlaßt wurden, will ich sie dennoch wiedergeben, jedenfalls in Auszügen, denn mehr verdienen sie nicht.

Pfui Teufel, sagte der Hund des Bahnhofsvorstehers, manchmal meint man fast, man kommt ihnen zu nahe. Das Seltsamste ist, daß sie es selbst aushalten können.

Das liegt ganz einfach an ihrer Unwissenheit, sagte der zugelaufene Hund, oder an ihrer Dummheit, um es geradeheraus zu sagen. Und du führst hier sogar noch ein sehr behütetes Dasein. Du solltest mal versuchen, was man mir manchmal bietet! Es ist, als zögen sich einem die innersten Gedärme zusammen, und manchmal bekomme ich fast Mitleid mit ihnen, aber so tief bin ich doch noch nicht gesunken!

Behütet! Man hört schon, daß du nicht weißt, wovon du redest. Du vergißt völlig, daß hier alle möglichen Sorten vorbeikommen, und ich kann dir sagen, viele sind erheblich schlimmer als die, von denen du sprichst, denn die Sorte kenne ich nämlich auch. Klar ist ihr Mief happig, aber das liegt vor allem daran, daß sie sich nicht waschen und in Sachen herumlaufen, die auch nie gewaschen werden und die sie nie ausziehen. Aber es gibt welche, die übel riechen, auch wenn sie sich noch so sehr waschen. Ja, je mehr sie sich waschen, um so mehr riechen sie. Ich gebe dir recht, sie sind dumm. Selbstverständlich sind sie dumm. Weißt du aber auch, weshalb sie dumm sind? Weißt du, worin ihre Dummheit und Unwissenheit bestehen?

Ich möchte meinen, sie bestehen darin, daß sie zuweilen ihren gegenseitigen Geruch aushalten können, obgleich man es nicht für möglich halten sollte.

Das ist keine Erklärung. Es reicht doch nicht, wenn man sagt, sie sind dumm, weil sie dumm sind! Aber ich kann dir sagen, ich habe entdeckt, worin ihre Dummheit besteht.

Na, dann zier dich doch nicht so und erzähl es mir lieber gleich, wenn es wirklich wahr ist und nicht nur Angabe.

Selbstverständlich ist es keine Angabe, und du, werde bloß nicht frech! Der ganze Fehler liegt darin, daß wir glauben, sie seien uns mehr oder weniger ähnlich, obgleich sich jeder ausrechnen kann, daß das überhaupt nicht stimmen kann. Wenn sie einander aushalten können, obgleich sie einander eigentlich nicht aushalten können dürften, dann ganz einfach, weil sie es nicht wissen! Sie sind so degeneriert – ja, oder auch einfach unentwickelt, das kann ich nicht entscheiden –, daß sie sich voneinander weder angezogen noch abgestoßen fühlen, so einfach ist das. Du brauchst nur auf einen oder zwei Meter Abstand heranzukommen, und schon weißt du den größten Teil dessen, was wissenswert ist. Aber die können einander auch die Schnauze in den Schädel stecken und werden doch nicht schlauer. Deshalb irren sie sich immer übereinander, und das ist ja nicht weiter verwunderlich. Aus dem Grunde bilden sie sich auch ein, daß die Luft uns alle trennt, während wir uns völlig im klaren darüber sind, wie das in Wirklichkeit zusammenhängt, daß nämlich die Luft uns alle verbindet.

Sieht das wirklich so aus! Dann muß es ihnen ja noch schrecklicher gehen, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch das erklärt vieles. Auf diese Weise müssen sie sich ja fürchterlich einsam fühlen?

Das tun sie auch. Glücklicherweise aber – kann man in gewisser Weise sagen – sind sie sich selbst dessen nicht ganz bewußt. Sie sind so in die Einsamkeit verliebt, daß sie, statt sich daraus herauszuarbeiten, sich immer tiefer darein verbohren. Nein, Gerüche wollen sie sowenig wie möglich, und wenn sie dann die Welt nicht mehr direkt erleben können, dann wollen sie sie sich vorstellen, und das geht natürlich gar nicht.

Na, aber alles taugt doch wohl zu irgend etwas? Was du da sagst, ist vielleicht auch der Grund, weshalb sie sich entschlossen haben, uns zu dienen und uns Futter und Obdach zu geben? Ich habe mich zwar den größten Teil meines Lebens herumgetrieben, denn diese Art von Dasein ziehe ich nun einmal vor, aber letzten Endes habe ich meine tägliche Mahlzeit immer ohne größere Anstrengungen bekommen können. Und dich bürstet und streichelt und krault man wohl?

Das liegt, erwiderte der Hund des Bahnhofsvorstehers, alles an ihrem heimlichen Kummer. Sie haben das unklare Gefühl, sich gegen irgend etwas vergangen zu haben, aber was das ist, können sie nicht richtig herauskriegen. Es tröstet sie, uns in ihrer Nähe zu haben. Unsere Lebensweise bestätigt ihren Kummer in einer Weise, die sie selbst nicht richtig verstehen. Achte mal darauf, sie schauen immer zur Seite, wenn wir unsere Exkremente ablegen. Das sehen sie nicht gern! Und wenn sich zwei von uns an einer ihrer Straßenecken paaren, dann amüsieren sie sich, sie lachen, aber dieses Lachen hat etwas Künstliches an sich; irgendwie ist es eine Art Todeslachen, und das kannst du deutlich hören, wenn du genau hinhörst. Auf diese Weise, kann man sagen, treten wir beständig vor ihnen auf. Wir sind das Welttheater der Hunde, das seine Vorstellungen immer zeigt, und niemand hat ein so dankbares Publikum wie wir.

Während sie sich so unterhielten, war der Zug natürlich schon längst außer Sicht. Herr und Frau Lönn waren in ein Abteil gegangen, wo sie sich in Gesellschaft eines dritten Reisenden befanden, der bereits dort saß, ein Mann in mittleren Jahren mit einem riesigen Koffer, dessen Hotelaufkleber in strahlenden Farben mit den Namen bekannter und unbekannter Städte in fernen Ländern und anderen Erdteilen sie an den fliegenden Koffer des Märchens denken ließen. Er betrachtete das Ehepaar mit einer gefräßigen Neugier, so, als sei an diesen beiden ganz gewöhnlichen, einfachen Menschen irgend etwas Ungewöhnliches, und erzählte unaufgefordert, daß er auf dem Weg in seine Heimatgegend sei, nach vielen, allzu vielen Jahren in der Fremde. Um einen Platz zu finden, sagte er, wo ich endlich zur Ruhe kommen kann. Und wo ich es darf, setzte er hinzu, als sei das etwas Verbotenes; so was wie ein Schrebergarten, nur eine Winzigkeit größer, mit einer weißen Bank, einem Tisch und einer Kaffeekanne: Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke?

So lernten sie Vagn Wagner kennen, der sich selbst Scholier nannte und sich nun wieder der Landschaft zuwandte, die seine Augen mit einer Art lebensmüder Aufmerksamkeit verschlangen. Die Zugfahrt von Silkeborg nach Hammerum dauerte damals normalerweise eine Stunde, und bringen wir nun ein für allemal die Landschaft hinter uns. Erst ist da der Wald, dann die Sumpfstrecke und ein vereinzelter, unbedeutender See. Dem Sumpf folgen schwere Hügel, worauf die Eisenbahn endlich in das flache Land hinausführt, das sich von dort aus öde und gleichförmig meilenweit nach Westen erstreckt. Bevor der Zug jedoch so weit kam, mußte er in Funder halten. Der Bahnhof war nicht viel mehr als ein Trittbrett: ein Kiesbahnsteig und ein winziges Bahnhofsgebäude. Die Einwohner von Funder waren mit ihrer Scholle so verwachsen, daß sie sich nie dazu verlocken ließen, den Zug zu besteigen, um andere Gegenden zu besuchen. Deshalb bekamen sie selbst auch nie Besuch, und deshalb war der Aufenthalt des Zuges hier eine reine Formsache. Die Landschaft war mit anderen Worten völlig ereignislos für alle anderen als Elias Lönn, der nicht ahnte, welche Gefahren und Versuchungen in dänischen Buchenhainen und Wäldchen lauern. Er saß da und starrte gedankenverloren zu einem fernen Waldrand hinüber, dessen frisch ausgeschlagenes Laub in der Sonne leuchtete, als ein unerklärliches, lockendes Winken zwischen den Bäumen sein vernachlässigtes Fleisch sich beschämt wie einen ungezogenen Schuljungen davonstehlen ließ, erpicht darauf, sich in unschuldige, doch verbotene Abenteuer zu stürzen. Der Geist entdeckte jedoch bald, was hier gespielt wurde, und nahm die Verfolgung auf, denn er fürchtete, das Fleisch würde ihn ins Unglück stürzen oder doch jedenfalls einen Zustand der Verwirrung und Unruhe herbeiführen, der nicht gut war. Es gelang ihm auch, das Fleisch einzuholen, und er brachte sich rittlings auf ihm an, um es im Zaum zu halten und auf den rechten Weg zu lenken. Das Fleisch aber, das bereits die Süße der Freiheit gekostet hatte und auf den Geschmack gekommen war, setzte mit seinem unglücklichen Reiter zum Sprung an und stürzte auf das nächste Dickicht zu, ein kleiner Hain mit hohen Bäumen, deren Laub die stechenden Sonnenstrahlen filterte, mit ein wenig Gras, Mäuschen, die sich paarten, und einem säuerlichen Geruch von den Blumen des Waldbodens. Ist es hier nicht herrlich? sagte das Fleisch, und der Geist mußte es zugeben, doch, herrlich ist es hier schon, denn dies ist die Natur, wie der gute Gott sie geschaffen hat, aber ... Und fühl nur, fuhr das Fleisch fort, wie mild die Luft ist, wie reiner Balsam, weicher als die weichste Hautcreme. Das Fleisch betrachtete seine eigene weiße Haut und brachte vorsichtig zwei bebende weiße runde weiche Backen in pieksigem Gras an und starrte verlegen auf das Bäuchlein, das sich offenbart hatte. Im Paradies, sagte der Geist, waren die Menschen nackt, aber ... – Ist das nicht komisch, unterbrach ihn das Fleisch, ich fühle mich wie ein Kind: Ich bin ein Kind, Körper eines Kindes, Haut und Haar eines Kindes, Augen eines Kindes und inmitten all dieser Herrlichkeit angebracht. Während das Fleisch noch sprach, kam eine Nymphe, die ihre Wohnung in dem kleinen Hain hatte, zwischen den grauen Buchenstämmen herbeigegangen. Ihr Anblick erschreckte den Geist so sehr, daß er ins Unterholz flüchtete, von wo aus er atemlos und in großer Pein dem Geschehen folgte. Die Nymphe war natürlich überrascht, als sie den splitternackten Körper des Optikers Elias Lönn – den sie am wenigsten hier zu finden erwartet hatte – dort liegen sah, in Moos und Gras ausgestreckt; sie blieb stehen und betrachtete ihn schweigend. Der Anblick seines Spitzbäuchleins und der dünnen, blaugeäderten Beine machte sie lächeln, und als ihr Blick auf die Füße und Zehen fiel, die geradewegs in die Luft ragten, schüttelte sie den Kopf und sagte zu sich, arme Füße und arme Zehen, die sind so miserabel, daß sie nach Mitleid verlangen. Weshalb steht Elias Lönns Schicksal dort geschrieben, in der Form der Knochen, der toten, hornigen Haut und der eingewachsenen Nägel? Ist das in Wirklichkeit nicht eine Tragödie? Denn diese Füße sollen ihn ja bis ans Ende seiner Tage tragen, und das gerne einigermaßen anständig unter anderen Menschen. Sie sollten in diesem Dasein sein wahres und elastisches Fundament sein, und nach ihrem Aussehen zu urteilen steht es nicht gut um ihn. Es ist schade um die Menschen, daß sie mit solchen Füßen leben müssen. Oder ist es nicht eher schade um die Füße, daß sie mit solchen Menschen leben müssen? Doch nun will ich zu ihm hingehen und mich auf ein Gespräch mit ihm einlassen und herauskriegen, was er in sich hat, und vielleicht sogar ein wenig im Gras mit ihm tändeln.

Und so geschah es, daß der Optiker in mittleren Jahren plötzlich in die strengen Augen der Waldnymphe emporsah. Sein Fleisch war entzückt und schämte sich über sich, denn sie war eine stolze und schöne Nymphe mit schwellendem Busen und würdevoller Haltung, aber auch mit einem Schalk in den blauen Augen.

Sie sah seine Verlegenheit und sagte: Warum schämst du dich?

Er sah direkt an ihr vorbei und antwortete: Weil ich nackt bin und nicht weiter hübsch, ich fühle mich entkleidet und unwohl, weil du mich ansiehst. Ich bin ein äußerlich armes Fleisch, mein Bauch ist unschön und unwürdig, schau, wie dünn meine Schenkel sind, wie Stöcke unter dem Oberkörper – ist es so seltsam, daß ich mich gern verstecken möchte?

Doch die Nymphe sprach: Diese Art Gedanken mußt du dir augenblicklich aus dem Kopf schlagen, oder wo sie sich sonst verstecken. Ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich dich so reden höre, und das ist das schlimmste, was einer Nymphe passieren kann. Was du da sagst, ist eine fürchterliche Sünde. Du bist Fleisch und darfst dich nicht schämen. Du mußt auf der Stelle anfangen, dich zu lieben, sonst kannst du nicht leben, und um dich zu lieben, mußt du dich genießen, und um dich zu genießen, mußt du eins sein mit dir, und um eins zu sein mit dir, mußt du dich vergessen, und damit du dich vergißt, will ich dir eine Ohrfeige geben.

Und bevor er sich besann, gab ihm die Waldnymphe eins hinter die Ohren, daß ihm der Schädel brummte. Elias Lönn erschrak fürchterlich, denn ihm war noch nie eine Frau begegnet, die so handfest auftrat; in seinem Nervensystem begaben sich seltsame und unkontrollierbare Dinge, und er begriff nicht, was ihm einfiel, als er in einem Anfall übermütiger Keckheit der Nymphe ins pralle Hinterteil kniff. Sie lachte nur und umarmte ihn, doch als er wiederum in ihre Augen hochsah, lachte sie nicht mehr, und er bekam es mit der Angst.

Vor einem Augenblick fühlte ich mich wie ein Kind und war froh und glücklich, sagte Elias Lönns Fleisch, aber jetzt habe ich Angst. Das ist klar, sagte die Waldnymphe, das hier ist ein ernsthaftes Spiel, das ist nichts für verantwortungslose Rotznasen.

Ich habe geglaubt, fing das Fleisch an, doch die Waldnymphe unterbrach es: Dann hast du alles völlig mißverstanden. Ich will einen Mann, kein verspieltes Kind. Und wo ist dein Geist? Das hier schaffen wir nicht ohne die Hilfe deines Geistes.

Elias Lönns unerprobtes Fleisch begann zu zittern und stieß schließlich hervor: Aber ich habe geglaubt ... Bist du verrückt! rief die Nymphe mit so fürchterlicher Stimme, daß der Geist, der sich sowieso schon ins Unglück gestürzt fühlte, völlig verschreckt wurde. Das Fleisch sprang vom Waldboden empor, wo es noch immer ruhte und auf eine Glückseligkeit wartete, die sich nicht einstellte; es setzte dem Geist hinterher, tiefer ins Dickicht hinein. Es fühlte sich angeführt, und panischer Schrecken überfiel das Fleisch. Es verwirrte sich in einem Labyrinth aus Gebüsch, Gestrüpp und Blättern und traf den Geist an einer Stelle im Schatten wieder, wo sich die Zeremonie einer düsteren Versöhnung und Unterwerfung abspielte. Der Zug setzte sich in Bewegung, und Elias Lönn war glücklich, sich in Gesellschaft seiner Frau und des Scholiers wiederzufinden, die seine Abwesenheit glücklicherweise nicht bemerkt hatten. Ich muß besser aufpassen, sprach er zu sich, selbst eine kleine Reise kann offenbar Überraschungen bieten, die ich mir nicht vorgestellt hatte. Es ist seltsam mit Reisen, sagte er laut, unterwegs passiert immer etwas, was man nicht vorausgesehen hatte; und hinterher meint man, daß das, was geschah und nicht hatte geschehen sollen, das Wichtigste war – man sollte fast meinen, es sei der Grund der Reise gewesen.

Davon kann ich ein Lied singen, bemerkte der Scholier, aber ich muß zugeben, daß ich die meisten Überraschungen, die mir widerfahren sind, gern entbehrt hätte, denn sie haben mir, ehrlich gesagt, das Leben verdorben und die Reise durchs Leben abwechslungsreicher gemacht, als gut ist. Nun hoffe ich, daß das endlich vorbei ist. Elias Lönn erwiderte: Was mich betrifft, so ist das ganz anders gewesen. Ich verdanke es denn auch nur dieser Art unvorhergesehener Ereignisse, daß sich mein Leben unter der Herrschaft der Vernunft so still und friedlich gestaltet hat und daß ich heute hier sitze als der, der ich bin. Wenn ich seinerzeit als junger Optiker auf dem Weg in die Schweiz nicht in Hamburg Aufenthalt gemacht hätte, dann möchte ich nicht wissen, wie es Elias Lönn ergangen wäre.

In Hamburg mußte ich umsteigen und war gezwungen, dort zu übernachten. Seit meiner Abreise aus Silkeborg war ich bereits unzählige Male umgestiegen. Es war damals eine sehr lange und umständliche Reise. Ich logierte mich in der Spiegelstraße im Hotel »Zum guten Bürger« ein, einem Hotel, das sehr zu meiner Zufriedenheit hielt, was sein Name versprach.

In Hamburg entdeckte Elias Lönn, daß die Welt ein Labyrinth ist, eine Wildnis, eine unüberschaubare Weite, wohin auch immer man den Blick wendet, über alle bekannten und unbekannten Horizonte hinaus verlängert und multipliziert und von so unglaublicher Kompliziertheit, daß es keinem Menschen möglich ist, irgendwelche Vorausberechnungen über mögliche Abläufe, Bahnen und Richtungen anzustellen, sobald man sich auch nur über das Allernächstliegende hinausbewegt.

Ich kam geradewegs aus Silkeborg, der größten Stadt, die ich jemals gesehen hatte. Damals konnte man fast von einem Ende zum anderen spucken. Die Zahl der Störche, die jedes Jahr zu denselben Nestern zurückkehrten, war zwei- oder dreimal so hoch wie heute. Die wenigen Straßen bevölkerten nur Menschen, deren Fleiß und Rechtschaffenheit über jeden Zweifel erhaben waren, ob Städter oder Bauern auf Besuch in der Stadt. Und am Ufer des Gudenaa lag ein einziges Schiff vor Anker, der berühmte Raddampfer »Goldregenpfeifer«, der im Linienverkehr zwischen Silkeborg und Himmelberg hin- und herfuhr, doch nur im Sommer, und dessen dreiköpfige Besatzung – Kapitän, Maschinenmeister und dann der, der an den Landungsbrücken vertäute, den Passagieren an Land half und Fahrkarten verkaufte – die einzigen Seeleute waren, die meine Augen je erblickt hatten. Kaum hatte ich mich in die Straßen und Gassen von Hamburg hinausbegeben, da überfiel mich eine Verwirrung, die mir fast den Boden unter den Füßen weggerissen hätte. Die Menge der Menschen in den Straßen war so gewaltig, daß ich mich nicht mehr als hundert Meter vom Hotel entfernt hatte, bevor ich stehenbleiben und Schutz suchen mußte in einem abgelegenen und friedlichen Winkel auf einem großen Platz, an den ich gekommen war, um hier meine Gedanken zu sammeln und einen Überblick über die Lage zu gewinnen. Bereits das Auffinden eines friedlichen Winkels war schwieriger, als ich geglaubt hatte, schließlich aber gelang es mir doch, eine Toreinfahrt zu finden, die anscheinend nur der Zufluchtsort von Hunden, Katzen und Ratten war. Ich fühlte mich überzeugt oder fühlte doch instinktiv, daß die Anwesenheit so vieler Menschen das Ergebnis irgendeines gigantischen Irrtums von seiten des Schöpfers sein müsse. Doch sicherlich gehen sie gerade allesamt fort von hier, und gleich wird alles ruhiger und geklärter sein, und dann sind hier nur noch die, die hergehören, sagte ich zu mir. Aber anstelle der Verschwundenen wimmelten die ganze Zeit über Neue herbei, so daß die Gesamtzahl, soweit ich beurteilen konnte, immer einigermaßen gleich blieb. Ich begriff, daß dieses Menschengewimmel das Ergebnis irgendeines wildgewordenen Mechanismus sein müsse und daß seine Gegenwart Ausdruck der furchteinjagenden Logik einer Unüberschaubarkeit, Verwirrung und vielleicht der hasardierten Berechnung sei. Das Ziel der Menschheit war mir bisher einfach und überschaubar erschienen. Was tut man, wenn einem das Ziel der Menschheit plötzlich weder einfach noch überschaubar erscheint?

Ich fühlte, wie in mir ein neuer Mensch geboren wurde, ein seltsames Geschöpf, plump und gleichzeitig viel zu elegant, mit einer Kontur, die ungefähr der eines Vogels gleichkam, und auch mit Flügeln, die seltsam trübsinnig schlappten. Ich dachte daran, daß ich vielleicht ein Paar Stützen für diese Flügel kaufen sollte und daß man sicher gerade diesen Artikel in einem der unzähligen Geschäfte der großen Stadt Hamburg kaufen könne. Aber ich dachte auch daran, daß es sich bei der ganzen Sache möglicherweise um eine Frage der Brustmuskulatur handle, denn es erforderte zweifellos recht viel Kraft – rein physisch –, wollte man diesen schlaff herunterhängenden Flügeln überhaupt irgendeine Bewegung entlocken. Während all das in mir vorging, betrachtete ich noch immer mit der gleichen Neugierde das wilde Gewühl auf dem Platz dort draußen, ein Gewühl, das keineswegs abnahm, sondern ganz im Gegenteil immer wilder wurde. Ich sagte mir: Ich habe mich auf diesen friedlichen, abgelegenen Fleck gestellt, erstens, um meine Gedanken zu sammeln, und zweitens, um einen Überblick über die Lage zu gewinnen. Keines von beiden ist mir gelungen. Ich habe zwar nachgedacht, aber die ganze Zeit über meinen Gedanken hinterherlaufen müssen, die in ebenso viele Richtungen davonstürzen wie die Hunderte von Spaziergängern und Fahrzeuginsassen, die sich unaufhörlich kreuz und quer über den Platz bewegen. Und was den Überblick über die Lage betrifft, so verhält es sich ja so, daß es sich bei weitem nicht nur um eine Situation handelt, sondern um so viele, daß sie sich nicht zählen lassen und daß jede einzelne von ihnen so verwirrend ist, daß der Begriff Überblick seinen Sinn verliert. Am alarmierendsten ist aber, daß dies auch auf meine eigene Lage zutrifft, denn ich bin Elias Lönn, außerdem aber auch noch etwas anderes, das langsam Gestalt gewinnt: Elias Lönn, der sich den Hals wäscht, eine richtige Silberzwiebel, die er zur Konfirmation bekommen hat, in der Westentasche trägt und der immer guten Appetit wünscht, wenn er sich an den Tisch setzt; und dann ist da außerdem dieses andere, das sich zwar langsam abzeichnet, ohne daß ich jedoch richtig verstehe, was es ist; das vermutlich einen langen und wohlklingenden Schrei ausstoßen könnte, mit einem seltsamen, traurigen Tonfall, wenn es nur seine eigene elegante Erscheinung fassen könnte, was es also nicht kann; und das mir vor allem wegen der Flügel Sorgen macht, die sich nicht bewegen können, weil ihnen Stützen, Spannkraft und gewöhnliche Elastizität fehlen.

Kein Wunder also, daß ich auch keinen Überblick über meine eigene Lage gewinnen konnte und mich deshalb allmählich dort, wo ich stand, ein wenig unwohl fühlte und zu überlegen begann, was ich denn nun anfangen solle. Während ich daran dachte, tauchte der Gedanke auf – einer von denen, die so schnell davonflogen und -jagten, daß ich ihn nur wie durch ein Wunder überhaupt erwischte –, daß ich das Ganze völlig mißverstanden hatte, wenn ich mir einbildete, ich könne mich der allgemeinen Zirkulation entziehen und glauben, in dieser Toreinfahrt für Hunde, Katzen und Ratten eine Art Freistatt gefunden zu haben. Erstens gehörten diese Tiere genauso wie die Menschen mit zu dieser Zirkulation und flitzten ebenso verwirrt herum, zweitens war ich gar nicht in dieser Weise Elias Lönn: eine kleine Zelle, die sich von den übrigen abgesondert hat – nein, ich war letzten Endes nur eine unter all den anderen. Ich befand mich überhaupt nicht außerhalb dieser Situation, die ich so gern überschauen wollte, sondern war ein Teil von ihr. Und wenn man sich vorstellte, daß irgendeiner dort oben zwischen den Wolken herumschweben und auf das Ganze hinabschauen konnte, dann würde dieser irgendeine nur bemerken, daß da also einer in eine Toreinfahrt geflüchtet oder von der Fliehkraft der Bewegung der Menge dort hineingeschleudert worden war, was in der allgemeinen Unüberschaubarkeit von Bewegungen nichts Bemerkenswertes darstellte. Es war höchstens komisch: Da stand Elias Lönn in seinem dunklen Anzug, den der Schneider von Silkeborg gerade erst für ihn genäht hatte und dessen Schnitt weit stärker das Gepräge solider mitteljütischer Traditionen als das der zentraleuropäischen Moden trug, die hier zwischen den Lumpen der Armut, der groben und strapazierfähigen Schäbigkeit der Arbeit und der zugeknöpften, blankgeputzten und lederknirschenden Panzerung der Kriegskunst vor des Burschen erstauntem Blick lässig spazierengetragen wurden.

Hinein! sagte ich zu mir und verließ die Gesellschaft von Hunden, Katzen und Ratten zugunsten der Menschen, und dann war ich mittendrin und hatte mich nun so weit an die Unüberschaubarkeit gewöhnt, daß ich imstande war, sie auszuhalten. Während ich weiterging und die Leute anschaute, entdeckte ich, daß andere sich in der gleichen Lage befanden wie ich: Auch sie trugen die Konturen eines anderen Wesens mit sich herum, und die meisten von ihnen schleppten ebenfalls an Flügeln, die auf eine sonderbare Weise nutzlos waren, denn sie hingen schlaff herab wie der Putz eines vergangenen Karnevals. Bei einigen waren die Flügel im Weg und verursachten Mühe, weil sie so lang waren, daß man leicht drauftreten konnte. Um das zu vermeiden, mußten sie die ganze Zeit über die Füße unnatürlich weit nach außen setzen und auch ihre Zehen nach außen drehen, was ihnen einen wunderlichen Gang verlieh, der meines Wissens dort, wo ich herkam, nicht seinesgleichen hatte.

Unter anderem bemerkte ich einen Mann, der sich sehr ungeschickt bewegte. Er trug einen großen Hut und hatte augenscheinlich Angst, ihn zu verlieren, denn er hielt ihn die ganze Zeit über mit der einen Hand fest. Mit der anderen Hand schlug er immer wieder nach einem der Flügel aus, der auf höchst störende Weise ständig nach vorn klappte, so daß er beinahe über ihn stolperte. Nur einen kurzen Augenblick, nachdem er ihn zurückgeschlagen und damit zurechtgerückt hatte, war der Flügel schon wieder da. Er war so damit beschäftigt, seinen Hut festzuhalten, den Flügel zurückzuklappen und seine Füße zu bewegen, daß er an nichts anderes denken konnte. Das mußte natürlich schiefgehen, und das tat es denn auch. Er spazierte geradewegs auf den Fahrweg hinaus, ohne sich nach links oder rechts umzublicken, und wurde von einem Pferdewagen erfaßt, der im selben Augenblick in rasender Geschwindigkeit vorbeibrauste. Der Mann wurde auf den Bürgersteig und mit solcher Wucht an die Hausmauer geschleudert, daß ich fürchtete, er sei zu Tode gekommen, doch so schlimm war es zum Glück nicht. Er jammerte leise vor sich hin, als ich ihn erreichte, und nun sah ich, daß sein Kopf über und über von alten Narben und noch frischen Wunden bedeckt war und daß er am ganzen Körper sowie an Armen und Beinen Verbände trug. Sein einziger Gedanke galt offenbar seinem Hut, den er bei seinem Fall verloren hatte und den ihm jetzt ein beherztes Mütterchen anbrachte. Mir erschien es, als benötige er vor allem einen Arzt, und ich begann aufgeregt hin und her zu laufen, wahrscheinlich, weil alle anderen einfach weitergingen, als sei nichts geschehen, anstatt dem Unglücklichen zu Hilfe zu eilen.

Kümmern Sie sich nicht um ihn, mein Herr, sagte das Mütterchen, das den Hut aufgehoben hatte, so ergeht es ihm immer, und er ist es gewohnt, allein zurechtzukommen.

Was soll das heißen, fragte ich, haben Sie ihn denn schon einmal gesehen?

Ach ja, er kommt fast jeden Tag um diese Zeit hierher und versucht die Straße an dieser verkehrsreichsten Stelle zu überqueren, und immer endet das auf diese Weise.

Als ich mich wieder umdrehte, hatte der Unglückliche sich erhoben und schickte sich an fortzugehen. Sein Haar war blutverklebt, und auf dem einen Bein hinkte er jetzt. Er hielt seinen Hut mit der rechten Hand, und mit der linken schlug er nach dem Flügel.

So waren die Weltbürger dieser Stadt nun einmal, und als ich die Häuser und Straßen erst richtig wahrgenommen hatte, konnte ich das Ganze besser verstehen. Da gab es Straßen, die so lang waren, daß mir schwindelte, wenn ich diese Straßen entlangblickte, und wie sollten die Bürger der Stadt innerhalb eines vernünftigen und überschaubaren Zeitraums von einem Ende zum anderen und vielleicht wieder zurückkommen können, wenn sie nicht für die nötige Eile sorgten? Damals begriff ich nicht, daß sie sich vor allem beeilten und sich mit schrecklicher, ameisenartiger Geschwindigkeit bewegten, weil sie meinten, auf diese Weise so schnell wie möglich die nächsten zehn Jahre zurücklegen zu können. Sie sehnten sich geradezu danach, daß es 1914 wurde, die Mütter drängten ihre zehnjährigen Söhne mit ihren Blicken, die Väter ermahnten und ermunterten sie: Werdet doch schnell zehn Jahre älter, dann dürft ihr mit der dicken Bertha und anderen gemütlichen Kanonen schießen, und euer bebendes Fleisch soll die in Halluzinationen geschaute Vernichtung in den glühenden Fremdkörpern der Projektile grüßen. Durch intensive Anstrengungen gelang es ihnen denn auch, diese zehn Jahre fast zu einem Nichts zusammenzupressen, die Kinder wuchsen mit wahnwitziger Geschwindigkeit aus ihren Sachen heraus, von einem Tag auf den anderen schossen die Vorstädte empor, und die Uhrmacher stellten neue, dynamische Uhren her, die imstande waren, die Akzeleration schmerzlos zu messen. Bevor sie sich umsahen, waren Tausende von jungen Männern damit beschäftigt, sich feuerüberschüttet in einem fremden Land in Erdlöcher einzugraben. Sie kochten Suppe in Kochgeschirren aus Blech, die sie von zu Hause mitgebracht hatten. Es gab Feldlazarette, die sich von einem Ort zum anderen transportieren ließen, Ärzte und Krankenschwestern standen bereit.

Aber davon wußte ich damals, wie gesagt, nichts, ich war völlig unschuldig, was das Wissen von den eigentlichen Folgen des Ganzen betraf, und versuchte nur, so gut ich es vermochte, etwas von den Tausenden auf mich einströmenden neuen Eindrücken in mich aufzunehmen. Da ich die Stadt ja nicht kannte, ging ich aufs Geratewohl umher, und da, während ich so herumwanderte, fiel mein Blick auf ein Geschäft, das meine Aufmerksamkeit fesselte. Hier fand ich im Schaufenster nämlich Bruchbinden, Holzbeine, Krücken, anschraubbare Eisenhaken, Glasaugen, Zwangsjacken und Rollstühle und außerdem eine reiche Auswahl an mißgebildeten Skeletteilen, vertrockneten Gehirnen, geplatzten Blasen, Miniaturherzen und balsamierten Embryos, eine phantastische Sammlung, deren exemplarische Überschaubarkeit von der fachlichen Befähigung des Inhabers wie auch von seinem ausgeprägten Sinn für Ordnung und Symmetrie zeugte. Das hier war das Merkwürdigste, was ich bis dahin gesehen, seit meine Mutter mir zum Abschied auf dem Bahnhof von Silkeborg einen Kuß auf die Stirn gedrückt hatte, das hier war ganz anders als die Straßen, bei denen es sich schließlich und endlich nur um eine gigantisch vergrößerte Ausgabe des Phänomens Straße handelte, das ich ja ganz genau kannte, so, wie auch das Menschengewimmel nur eine schockierende und nahezu unfaßbar vergrößerte Ausgabe des Gewühls auf dem heimatlichen Marktplatz darstellte. Dieses Schaufenster dagegen zeigte etwas, das wie eine andere Art Menschlichkeit wirkte, eine Abart, deren grausame Charakteristika die metallische Schönheit eines sonderbaren Traums besaßen. Die Vorbeigehenden gingen weiter, anscheinend, ohne davon Notiz zu nehmen, obgleich die bemerkenswerte Einrichtung des Fensters die katastrophalen Wohltaten einer verhängnisvollen Chirurgie vorstellte, deren potentielle Opfer und Kunden sie allesamt waren. Im Gegensatz zum Gemüsehändler auf der einen und dem Schuhmacher auf der anderen Seite, in deren Fenstern sich die Waren kunterbunt und ohne jede Form einer durchdachten Ordnung oder eines Systems häuften, wirkten die einzelnen Gegenstände in diesem speziellen Schaufenster wie aufgespießt und besaßen den gleichen Glanz von Fremdheit wie die tödlichen Präparate eines Laboratoriums oder die ausgewählten Ikonen eines ansonsten kahlen Kirchenraumes. Obgleich ich keine Menschenseele habe hineingehen sehen, muß dieses Geschäft doch irgend jemandem zum Nutzen gereichen, sagte ich zu mir, sonst wäre seine Existenz völlig sinnlos, und Dr. Robert Müller – so hieß der Inhaber, wenn man denn dem Schild über der Tür glauben durfte – wird wohl auch kaum völlig umsonst immer weiter Miete zahlen.

Ja, so naiv war ich damals, ich glaubte, man könne die Dinge und ihre Ursachen und die Beweggründe der Menschen und die Geheimnisse der Wirtschaft und des Geschäftslebens vom gesunden Menschenverstand her beurteilen!

Während ich noch so dastand und grübelte, kam mir plötzlich der einleuchtende Gedanke, daß das Geschäft unter anderem wohl auch mir zum Nutzen gereichen könne. Hier müßte ich die Stützen bekommen können, die ich so dringend benötige, sagte ich mir, und fühlte, wie mir ein Licht aufging. Was soll ich mit Kartoffeln, Blumenkohlköpfen und Petersilie oder mit Pantoffeln, Gummistiefeln und Lackschuhen, um solcher Waren willen bin ich ja nicht nach Hamburg gekommen oder habe mich überhaupt erst auf eine Reise begeben. Dr. Müllers unerwartetes Geschäft aber ist etwas ganz anderes: Dessen Existenz ist die Ergänzung zur Entwicklung dieser Flügel, deren traurig kraftlosem Zustand Dr. Müller vielleicht mit seinen chirurgischen Erfahrungen abhelfen kann.

Das erwies sich jedoch als leichter gesagt denn getan, denn obgleich es mir also einleuchtend erschien, mußte ich mich doch erst überwinden. Was die Leute wohl denken würden? – alle die Leute, die jetzt einfach vorbeihasteten, sich aber wahrscheinlich hinstellen und glotzen würden, wenn ich allein mich von der Menge absondern und das Geschäft betreten würde. Außerdem handelte es sich um etwas so Ungewöhnliches, daß meine Bedenken wohl nicht weiter sonderbar wirken können. Ich überwand sie jedoch, stieg die drei Stufen der Treppe hinauf und öffnete die Tür im selben Moment, als jemand von innen dasselbe versuchte, um herauszutreten. Trotz alledem bin ich also nicht der einzige Kunde, stellte ich erleichtert fest, während ich zur Seite trat. In einem Zustand verlängerter Anästhesie spazierte ein Mann in mittleren Jahren an mir vorbei, augenscheinlich, ohne mich zu sehen, und geradeaus, als beabsichtige er, die Stufen hinabzuschweben, statt zu gehen. Es sah recht bedrohlich aus, doch irgendeine hypnotische Sicherheit hielt, trotz aller Aussicht auf das Gegenteil, das Gleichgewicht seines schwankenden Körpers aufrecht, was dazu führte, daß er im nächsten Augenblick sicher auf dem Bürgersteig stand und sich mit gleichgültigem Gesichtsausdruck umblickte.

Die Tür schloß sich hinter mir. Ich nahm den Hut ab und grüßte, aber das Geschäft war leer.

Das heißt: menschenleer. Denn mich umgab eine reiche Auswahl an Objekten der gleichen oder entsprechenden Art, wie ich sie im Schaufenster studiert hatte und die hier auf dem Fußboden standen, in Regalen, Glasschränken und Schaukästen lagen oder von der Decke herabhingen. Und trotz ihrer sorgfältigen Klassifizierung und Systematisierung und ihrer makellosen Aufstellung wirkten sie in ihrer Leblosigkeit so zahlreich und zudringlich, daß ich nahe daran war, mich ebenso seltsam zu fühlen wie der Rollstuhl mit den sehr großen Rädern und der Fußbremse, der mit seinem Glanz von blankem Leder und schwarzem Lack auf dem gebohnerten Fußboden einen auffälligen Platz einnahm.

Ich fühlte mich beobachtet und drehte mich um. Keine Menschenseele war zu sehen. Ich machte noch eine halbe Wendung und stand mit einemmal einem Mann in mittleren Jahren gegenüber, dessen Erscheinen auf mich völlig unerklärlich wirkte. Hinter ihm lag ein Raum, der, so hätte ich geschworen, einen Augenblick zuvor noch nicht dagewesen war und dessen leerer Kubus und nackte Wände im weißen Schein einer Bogenlampe wie die exakte und leblose Projektion irgendeiner in seinem großen Gehirn gezüchteten abstrakten Idee wirkten.

Ich fragte ihn, was hier denn eigentlich vor sich gehe, und er antwortete bereitwillig, daß die Beherrschung der in den Magnetfeldern schlummernden Kräfte ihn in die Lage versetze, die verblüffendsten Materialisationen und Dematerialisationen vornehmen zu können. Danach sah er mich fragend an.

Ich murmelte, ich sei anläßlich eines kleinen Problems gekommen, ob er mir vielleicht mit einem Paar Stützen behilflich sein könne? Ich fühlte, daß ich rot wurde.

Dr. Müller sah mich an. Er sagte: Das Problem der Stützen ist sehr schwierig. Jeder Organismus hat seine Geheimnisse, die man kennenlernen muß.

Ich stelle meinen Organismus gern für eine Untersuchung zur Verfügung, erwiderte ich, denn die Sache ist mir ziemlich lästig, und ich möchte sie gern in Ordnung bringen lassen.

Ich muß vertrauenerweckend ausgesehen haben, denn er fragte mich, wieviel ich denn anzulegen gedächte. Ich meinte, ungefähr fünfzig Mark. Er schüttelte resigniert den Kopf und erklärte, ich müsse mindestens mit der doppelten Summe rechnen, ich mußte also in aller Eile etwas kopfrechnen. Ich brauchte Geld für Hotel, Essen, Droschke und anderes mehr – ich war nicht imstande, das Doppelte zu opfern. Nachdem wir ein wenig hin und her verhandelt hatten, einigten wir uns auf einen Kompromiß. Er bat mich, mit nacktem Oberkörper bäuchlings auf einer Pritsche Platz zu nehmen. Ich befolgte seine Anweisungen, und bald befühlte er mit seinen kundigen Fingern meine Schulterblätter, meine Rippen und mein Schlüsselbein. Danach hielt er mir einen langen, von gelehrten Erklärungen und Fachausdrücken strotzenden Vortrag, von dem ich kein Sterbenswörtchen verstand, und stellte mich schließlich vor die Wahl. Mit den ganz speziellen und im übrigen höchst interessanten Bedürfnissen meines Organismus könne ich zwischen zwei Möglichkeiten wählen: entweder ein Paar Stützen der Braun und Schröder AG aus Düsseldorf, die völlig zu Recht wegen ihrer technischen Perfektion berühmt sei, oder ein etwas teureres Paar seines eigenen Fabrikats, das sich dadurch auszeichne, daß es an einer bestimmten kritischen Stelle eine feine Platinauflage habe, die die Bewegungen weicher und dadurch natürlicher mache.

Ich war ziemlich müde und entschied mich schleungist für sein Produkt, das er mir voller Begeisterung anmontierte. Von dem Augenblick an und bis zu dem Moment, wo ich mit der Rechnung in der Hand dastand, entsinne ich mich an nichts mehr.

Als ich wieder auf der Straße stand, war ich ganz zufrieden mit mir, und es kam mir vor, als könne ich nun mit weit größerer Zuversicht meiner Lehrzeit in der Fremde entgegensehen. So fühlt man sich nämlich, wenn man seine trübseligen Flügel oder, ich sollte vielleicht eher sagen, Flügelansätze, denn das kommt der Wahrheit wohl näher, sachkundig hat behandeln lassen und sich danach voller Hoffnung in die Welt hinausbegibt. Jetzt kommt es nur darauf an, daß man seine Muskeln trainiert, sagt man sich, wenn man merkt, daß noch nicht alles ganz so ist, wie es sein sollte. Hatte Dr. Müller nicht auch gerade dies besonders betont? Kein Zweifel, in bezug auf Stützen verfahren die Deutschen mit der gleichen Gründlichkeit, die im übrigen alles kennzeichnet, was sie in Angriff nehmen. Hier bleibt wahrlich nichts dem Zufall oder plötzlichen Eingebungen überlassen. Aber nach einiger Zeit mußte ich mir eingestehen, daß mich an den Stützen irgend etwas störte. Vielleicht waren sie zu schwer. Jedenfalls waren die Theorien, die Dr. Müller entwickelt hatte, äußerst sinnreich, um nicht zu sagen verwickelt, und wenn die Stützen diesen Theorien entsprechen sollten, dann war es kein Wunder, daß sie mich bedrückten. Die Briten mit ihrem praktischen Sinn hatten zu jenem Zeitpunkt Stützen hergestellt, die so einfach waren, daß die Leute in den Kolonien sie benutzen konnten: nur mit etwas Bindfaden und mit ein paar Bambusstäben. Und der französische Ingenieur Des Tailler – dessen bizarres Projekt einer von Ballons getragenen schwebenden Stadt auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 so viel Lärm verursacht hatte – hatte sich eine elegante, wenn auch zerbrechliche Konstruktion patentieren lassen, die unter den Künstlern, Dichtern und Bohemiens von Montmartre bereits große Verbreitung gefunden hatte.

Doch ich lief da also in Hamburg mit Dr. Müllers eigenhändigem Werk herum, und wenn ich vielleicht auch mit den Stützen eines englischen Gentlemans oder eines französischen Künstlers nicht zurechtgekommen wäre, so war dieses Wunder deutscher Technik aus irgendeinem Grunde an mir ebenfalls fehl am Platz und harmonierte nicht mit den Bedürfnissen meines Körpers. Die Flügel, deren Entwicklung mich geängstigt und zugleich erfreut hatte, waren zwar abgestützt worden, aber jede Bewegung mit ihnen war so kompliziert geworden, daß der Gedanke daran mich schon im voraus erschöpfte und ich sie deshalb nur unter größten Anstrengungen durchführen konnte. Und damit war das Vergnügen flöten.

Elias Lönn hatte mit anderen Worten die Sache so richtig satt, wie er da herumging, und ich kann euch sagen, es fehlte nicht viel, und ihm wären die Tränen gekommen.

Ich entsinne mich noch deutlich an die Empfindung von einer Stadt, in der der Nachmittag sich seinem Ende zuneigt. Ich ging immer weiter, es erschien mir, als befände ich mich auf einer endlosen Wanderung. Ich beschloß, mich der Stützen bei der ersten besten Gelegenheit zu entledigen. Der Kuckuck hole Dr. Müller und seine Platinauflage, sagte ich mir.

Verloren in diese Gedanken und Überlegungen, hatte ich nicht weiter bemerkt, wo ich ging, und nun bog ich um eine Straßenecke, hob den Blick und erlebte eine Offenbarung.

Die Straßen mit ihrem Gedränge von Menschen, in die man immer wieder hineinlief oder von denen man geschubst wurde, mit ihren hohen Häusern und dem rumpelnden Verkehr, hatten mich in dem Maße betäubt, daß mich der Anblick, der sich mir bot, völlig unvorbereitet traf. Tausende von Masten, Hunderte von Kränen, Segeln, Schornsteinen, Rauchfahnen, große und kleine Schiffsrümpfe und die Flaggen vieler Nationen; die Lagergebäude der Kais, Warenhallen, Poller und Trossen; und dann natürlich der Fluß selbst, der mir so groß wie ein Weltmeer erschien und seltsame schwärzliche und blaugraue Farben zeigte, die ich vom Gudenaa und Julsee her nicht kannte, als handelte es sich um zwei verschiedene Arten von Flüssigkeit, die durch einen Irrtum die Gemeinschaftsbezeichnung Wasser erhalten hatten.

Die Offenbarung beruhte jedoch nicht auf der Menge überraschender Eindrücke. Sondern: Die Geräumigkeit der Welt, eine Mannigfaltigkeit unsichtbarer Kontinente, ein unerschöpflicher Vorrat festgehaltener Horizonte, entstrahlte diesem enormen, konzentrierten Wirrwarr, der sich vor mir ausbreitete, und jedes einzelne Wasserfahrzeug, von der kleinsten Jolle bis zum Ozeandampfer, konnte auf dem Wasser diesem Imperium phantastischer Möglichkeiten entgegenfließen. Die Eisenbahn hatte eine einzige, geradlinige, allzu menschliche Dimension, überschaubar und von vornherein in ihrer gesamten Erstreckung bekannt. Die Meere aber breiten sich so unüberschaubar aus, füllen so große Teile der Erdoberfläche aus, daß sie ihrer Natur nach unbegrenzte Möglichkeiten bergen; dazu kommen die Flüsse, deren Wege sich in die Tiefe selbst der unwegsamsten Kontinente winden.

Mir wurde klar, daß die Welt andere Möglichkeiten barg als die, nach Luzern zu fahren, wo Dr. Schaff meine Ankunft erwartete. Ich begann mich deshalb nach einem Heuerbüro umzusehen, das es auf sich nehmen würde, einen jungen Silkeborger, der den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord nicht kannte, auf die Weltmeere hinauszuschicken. Nachdem ich eine Zeitlang umhergewandert war, fand ich eins in einer nahegelegenen Straße, die trotz ihrer Breite und Verkehrsdichte den paradoxen Namen Sackgasse trug. Die Türen zum Büro waren aus irgendeinem edlen Holz und schwer von Messingbeschlägen; sie führten in einen Raum, wo das gleiche edle, doch dunkle Holz der riesigen Schranken, Schreibtische, Pulte und mit schwarzem Leder bezogenen Stühle und Bänke zusammen mit dem dunklen Fußboden und dem spärlichen Licht, das durch ein paar schmale, nach Norden gehende Fenster einfiel, eine ziemlich düstere und gedrückte Atmosphäre hervorbrachte. Und als habe die Luft eine ungewöhnliche Dichte und lasse sich nicht ohne weiteres durchbrechen, war ich ein paar Schritte von der Tür entfernt stehengeblieben und hatte den Hut abgenommen.

Ich war wirklich verwirrt, denn kein Mensch war zu sehen. Erst nach einiger Zeit wurde mir klar, daß es sich bei den matt schimmernden, gelblichweißen Kuppeln, die über die schweren Schranken, hinter denen die Schreibtische standen, zu sehen waren, um die blanken Scheitel des fleißigen Büropersonals handelte. Ich näherte mich schüchtern einer der Schranken. Die Stille wirkte drückend. Die Weltmeere erschienen mir in diesem Augenblick fern und unwirklich, und ich konnte nicht begreifen, daß die Gewalt über die Schiffe, die sie befuhren, oder, genauer gesagt, über die Besatzungen dieser Schiffe und deren Schicksal in den Händen dieser Menschen lag.

Nun hob ein Büroangestellter den Blick und sah mich über einen Abstand hinweg, der mir unermeßlich erschien, fragend an. Ich begriff, daß dies meine Schicksalsstunde war, und begann deshalb ohne Zögern, doch vielleicht etwas durcheinander, mein Anliegen vorzutragen.

Ich komme aus Silkeborg, das ist eine Stadt mitten in Jütland, in Dänemark, wie Sie wissen, wo die einzige Schiffahrt von dem berühmten Raddampfer »Goldregenpfeifer« betrieben wird, der jeden Sommer Passagiere zum Himmelberg und zurück befördert; der Himmelberg ist gar kein Berg, sondern ein heidebewachsener Hügel an dem schönen Julsee. Ich wollte schon immer gern zur See, hatte aber keine Möglichkeit dazu, deshalb kam ich in die Optikerlehre und hatte meinen Hang zum Meer völlig vergessen, bis ich auf dem Weg nach Luzern in der Schweiz, wo mich der große Optiker Dr. Schaff erwartet, in diese Stadt hier kam. Der Anblick der vielen Schiffe und Ozeanriesen in diesem Welthafen weckte meine Erinnerung und eine plötzliche Lust dazu, mich in das Unbekannte zu stürzen. Ich habe nämlich das Gefühl, daß meine Brust bald zerbirst, und um eine solche Katastrophe zu verhindern, muß ich irgend etwas Ungewöhnliches unternehmen. Ist es nicht ein unerträglicher Gedanke, daß die Bahn meines Lebens bereits festliegen sollte? Schon als Kind beschloß ich, daß ich als Held leben würde, und insgeheim habe ich das Gewicht dieses Entschlusses oft in mir nagen gefühlt, ohne daß ich imstande gewesen wäre, etwas dagegen zu tun. Deshalb ersuche ich nun um eine Heuer auf einem Schiff, das auf große Fahrt geht. Das würde mit einem Schlag die Bahn meines Lebens ändern, und wissen Sie, was: Ich meine, daß ein Mensch fühlen muß, daß nicht alles von vornherein festgelegt ist. Denn das ist ja der Tod. Und Sie sehen sicher, daß ich viel zu jung bin, um zu sterben, ganz im Gegenteil, ich möchte leben, und wenn Sie nur begreifen können, wie unendlich sehr ich leben möchte – denn es läßt sich überhaupt nicht beschreiben, aber Sie kennen es ja sicher aus eigener Erfahrung aus der Zeit, als Sie jung waren –, dann, ich bin sicher, werden Sie mir helfen.

So was sagte ich und sicherlich noch ein ganz Teil mehr, und allmählich bemerkte ich, wie sich erst ein Kopf und bald ein zweiter an den anderen Tischen hob, weil sie offensichtlich durch meine fließende Darstellung gefesselt worden waren. Doch als ich fertig war, begann der Zunächstsitzende mich auszufragen, als hätte er überhaupt nicht verstanden, was ich da gesagt hatte. Er drehte sich um und beriet sich flüsternd mit seinem nächsten Nachbarn. Ab und zu sahen sie zu mir herüber, und ich hatte plötzlich das Gefühl, daß aus allen Winkeln des Raumes, der viel größer war, als ich angenommen hatte, eine verblüffend große Anzahl Augenpaare auf mich gerichtet war. Was waren denn das für alte Männer, die hier saßen? Ihre blauen Augen besaßen die Kälte und den fernen Glanz von Sternen, und in ihren Gesichtern hing die Haut in eingetrockneten Falten wie an einem toten und eingetrockneten Tier oder saß wie ein Bezug, steif und vor Alter dem Zerreißen nahe, über hervortretenden und mehr oder weniger verwitterten Knochen.

Während des andauernden Flüsterns und der andauernden Ausfragerei, wobei ich eine Unmenge nicht zur Sache gehöriger Fragen über meine Herkunft beantwortete und gleichzeitig noch immer meinen Wunsch vorbrachte, hörte ich plötzlich ein Kichern. Ich weiß nicht, woher es kam – von einem der Tische, aus einem der Winkel, die ich nicht sehen konnte? –, doch verschiedene Köpfe duckten sich plötzlich und verschwanden ganz unter ihren jeweiligen Tischplatten und Pulten. Ich sah mich verwirrt um. Was war mit ihnen los? Als ich erneut meinen Blick auf den Büroangestellten richtete, mit dem ich sprach, erschrak ich. Sein Kiefer knirschte beim Sprechen. Von der Haut um seinen Mund erklang ein Knistern und Rascheln wie von Papier, das zerknüllt wird. Das Gebiß klapperte wie verwelkte Zweige, die aneinanderschlagen. An all das hatte ich mich gewöhnt, indem ich mir sagte, er ist ein reines Überbleibsel aus grauer Vorzeit, er kann nichts dafür, daß alles an ihm fast auseinanderfällt. Nun dagegen sah ich seine Lippen sich öffnen, so, als wollte der Kopf wirklich gleich auseinanderfallen, der Kiefer kreischte in seinen verkalkten Lagern, und während ein merkwürdiger Laut zwischen den klappernden Zähnen herausdrang, sah ich eine vertrocknete Zunge zum Vorschein kommen, die mechanisch vor- und zurückschnellte, so, als werde ihre Bewegung durch eingeübtes Ziehen an einer Schnur gelenkt.

Mein Erschrecken verlor sich, als mir klar wurde, daß er lachte, daß das durch die Zähne dringende röchelnde Geräusch ein Lachen war; um seine Heiterkeit mit ihm zu teilen, lächelte ich ihn an, was seine Heiterkeit nur erhöhte. Als ich mich umsah, wurde mir klar, daß auch die anderen Büroangestellten lachten. Einige duckten die Köpfe und sprudelten vor Lachen; andere waren ganz auf den Fußboden gekrochen, als suchten sie irgend etwas, was sie verloren hatten, und das einzige, was ich von ihnen sah, waren stoßweise hüpfende Rücken und Schultern; einige lachten unverhohlen, und ihr Lachen, tosend und lärmend wie ein losgelassener Hund, warf sich hemmungslos zwischen den Tischen hin und her.

Der Büroangestellte, mit dem ich verhandelt und der mich verhört hatte, hob die rechte Hand und zeigte auf mich mit einem krummen Finger, den er einfach nicht stillhalten konnte. Erneuter Lachanfall. Als wolle er das Gelächter bekämpfen, versuchte er die Lippen zusammenzukneifen, wobei er gleichzeitig die Zuckungen, die sein Gesicht verunstalteten, einer strengen Kontrolle unterwarf.

Ich nutzte eine Pause in dem allgemeinen Gelächter, um etwas zu sagen: Sie müssen verstehen, meine Herren, daß das ernst gemeint war ...

Ein donnerndes Lachgebrüll ließ die Luft im Raum erzittern. Nun lachten sie alle ohne Ausnahme, und die, die auf den Fußboden gekrochen waren, hämmerten die Köpfe auf die Dielen und stießen wiehernde Geräusche aus. Man hätte nicht glauben sollen, daß dies dieselben Menschen waren, die wenige Minuten zuvor über ihre Arbeit gebeugt gesessen hatten.

Jetzt wagte ich nichts mehr zu sagen. Ich wartete darauf, daß sich das Gelächter legen würde. Irgendwann mußten sie mir doch wieder zuhören. Was ich sagte, war doch kein Verbrechen, sondern etwas ganz Normales für einen jungen Menschen. Der Büroangestellte zog ein Taschentuch hervor und trocknete die Tränen von Augen und Wangen. Sein erst so bleiches Gesicht war rosig geworden, nun jedoch wieder gefaßt, abgesehen von plötzlichen Stichen, die darüber hinfuhren, und winzigen Zuckungen seines Körpers, als kneife ihn jemand in den Fuß. Vereinzelte plötzliche Lachsalven, die noch immer rund umher erklangen, erstarben, und die herumkriechenden Büroangestellten hatten sich zusammengenommen und nahmen allmählich wieder ihre gewohnten Plätze ein. Der Augenblick näherte sich mit anderen Worten, wo es mir wieder möglich sein würde, zu Worte zu kommen, ich wartete nur darauf, daß sich der Büroangestellte endgültig beruhigte, bevor ich ihn erneut ansprach, weshalb ich ihn aufmerksam im Auge behielt.

Endlich war alles in Ordnung. Er saß wieder wie zuvor, die Glieder des Körpers in der teuer erworbenen Würde eines alten Büroangestellten erstarrt, mit einer Gesichtshaut, die ihre natürliche, fahle Farbe wiedergewonnen hatte, und einem so fernen Blick auf mich, als habe er mich kaum je zuvor gesehen. Meine Aufmerksamkeit wurde durch die Stille gefesselt. Sie wirkte völlig anormal, obgleich Stille nur Stille sein kann und nichts anderes. Sie hatte etwas Überdimensioniertes an sich, als sei sie ein riesiger Klumpen Stille aus dem All, den man zwischen diese Wände gestopft hatte, wodurch ein völlig anormales spezifisches Gewicht von Stille entstand, das gegen die Wände und auf mein Trommelfell preßte. Ich vergaß ganz zu reden, weil ich dieser Stille lauschte, der nicht zu entgehen war, weil sie sich buchstäblich in mich hineindrängte. Jetzt schien sie mir von dem Büroangestellten auszuströmen, als sei die Stille nicht allein Abwesenheit von Geräuschen, sondern irgendeine Kraft, die Lebewesen unter besonderen Umständen auszusenden imstande sind. Als mir endlich wieder einfiel, daß ich irgend etwas sagen sollte, geschah etwas Unangenehmes. Ich konnte nämlich die Worte nicht herausbringen. Vielleicht, weil ich dennoch die ganze Zeit über dieser Stille lauschte und meine Gedanken sie nicht loslassen konnten und ich deshalb nicht gleichzeitig Worte formen konnte. Sie staken mir im Hals, wie man sagt. Die Sprechorgane wollten nicht gehorchen. Zerstreut versuchte ich sie zu überreden. Vielleicht waren sie klüger als ich. Sie hielten mich jedenfalls zum Narren. Ich hatte sie nicht unter Kontrolle. Und gerade jetzt hätte ich das entscheidende Wort sagen sollen. Doch die Stille sperrte mich ein, sie isolierte mich, sie barg ein strenges Verbot. Sie war, kurz gesagt, völlig tödlich für meine Redegabe, als nähmen diese Büroangestellten ihre Zuflucht zu ihrer letzten, endgültigen und unüberwindlichen Waffe, offenbar entschlossen, nichts mit mir zu tun haben zu wollen und mir mit allen Mitteln den Zugang zu der phantastischen Zukunft unglaublicher Reisen, den Gerüchen fremder Städte und schleimiger Decks zu versperren, die mein Unverstand mir bereitet hätte, hätte man ihm seinen Willen gelassen.

Mir blieb nun nichts weiter übrig, als meines Wegs zu gehen. Noch immer mit dem massiven Gewicht der Stille auf mir, wanderte ich über den Fußboden und sah zum letzten Male den matten Glanz auf den dunklen Pulten und Schranken, die geneigten Köpfe dahinter und das welke und vertrocknete Licht, das auf ihnen lag wie grauer Staub.

Offenbar war es mir beschert, auf Leute zu treffen, wenn ich durch Türen hinein- oder herausging. Denn als ich aus der Tür gekommen war und die Treppe hinunterging, war ein junger Mann auf denselben Stufen auf dem Weg nach oben. Ich sah auf den ersten Blick, daß er ein Seemann war, und war drauf und dran, ihn am Ärmel zu ergreifen, um zu sagen, geh nicht hinein! Diese Relikte einer grauen Vorzeit, die dort drin sitzen, heuern überhaupt niemanden an, sondern beantworten bloß eine ehrliche Anfrage mit Gelächter oder Schweigen. Die Frage ist, ob das hier ein Heuerbüro ist oder in Wirklichkeit etwas ganz anderes, irgendein lichtscheues Unternehmen, das sich hinter dieser unschuldigen Bezeichnung verbirgt.

Ich packte ihn jedoch nicht am Ärmel, denn ich hatte gleich gesehen, daß er groß und kräftig von Gestalt war, und es fuhr mir durch den Kopf: Höchstwahrscheinlich packt er mich am Kragen, faucht mir ins Gesicht, daß ich mich nicht in seine Angelegenheiten mischen soll, und wirft mich schließlich die Treppe hinunter.

Doch als wir aneinander vorbeigingen, hob er den Kopf, und ich sah in dem sonnengebräunten und bereits wettergegerbten Gesicht zwei starke blaue Augen, deren sanfte und seraphische Freundlichkeit mich mit einer Welle von Wärme durchflutete, die mich auf der untersten Stufe stehenbleiben und wiederum einen Augenblick über mein Leben nachdenken ließ, bevor ich den letzten Schrittt machte, wiederum in der Sackgasse stand und in die Richtung zu gehen begann, aus der ich gekommen war.

Was mich betrifft, erzählte der Scholier, mich haben die Umstände immer gerade dann gezwungen, aufzubrechen und mich auf irgendeine lange Reise zu begeben, wenn ich mich eben dort, wo ich war, einigermaßen eingerichtet hatte. Das ist mein Schicksal gewesen.

Ich habe auch Verwandlungen und seltsame Zustände erlebt, denn das läßt sich in einem langen und bewegten Leben wohl nun einmal nicht vermeiden, und oft ist es ziemlich heftig zugegangen, was Sie verstehen werden, wenn Sie erfahren, daß ich unter anderem als Wildschwein aufgetreten bin. Das geschieht nur zu ganz besonderen Gelegenheiten, anscheinend vor allem, wenn irgendwie Gefahr im Anzug ist, und mir ist aufgefallen, daß es mir das Leben gerettet hat. Deshalb ist mir das Wildschwein fast eine Art Schutzheiliger. Ich verdanke es den Kräften und gesunden Instinkten dieses ungestümen Tieres, daß ich auf meine alten Tage überhaupt hier sitzen kann, und zwar gesund und rüstig. Man kann dann fragen, ob sich mein Leben nicht einfach anders und weniger heftig gestaltet hätte, wenn nicht diese merkwürdigen Neigungen in mir rumort hätten, und darauf weiß ich keine Antwort.

Ich entsinne mich an eine Gelegenheit, bei der ich in einem Wald umherging und mit meinem Rüssel friedlich im Erdboden herumwühlte. Das war wundervoll. Stellen Sie sich einen richtigen Herbstwald vor, mit Unmengen von Bucheckern und Eicheln und allen möglichen anderen guten Dingen; alles riecht so frisch und stark wie zu keiner anderen Jahreszeit. Für ein Wildschwein ist die beste Zeit nämlich weder der Frühling noch der Sommer. Es ist viel zu heiß und schwül, die Luft steht still, es ist, als stagniere sie zwischen den Bäumen, beladen mit all den Gerüchen, die in sie hineinströmen und sich kaum vom Fleck rühren. Es wimmelt von Insekten, im Gras, in den Blättern und in der Luft; gern kommen sie angeflogen, lassen sich auf allen möglichen unbehaglichen Stellen nieder und kriechen auf einem herum, egal, ob man schläft oder wacht. Im Herbst ist das nicht so. Der frische Wind zieht durch den Wald, die Luft ist stark und sauber, zwischen den Baumstämmen zeigt sich eine besondere, glanzvolle Helligkeit, was wohl am Himmel liegt. Davon sieht man sehr viel mehr, weil etliche Blätter von den Bäumen abgefallen sind. Keine dampfende Feuchtigkeit, kein Hitzedunst oder sonst irgend etwas in der Luft kann den Farben ihre Kraft nehmen, deshalb ist der Himmel so blau wie niemals sonst. Außerdem ist er oft voller Wolken, Wolken mit Tempo; denn immer jagen sie mit voller Fahrt darüber hin, weiß sind sie oder von einer graublauen Farbe, die ebenso klar ist wie die des Himmels, und ihre Ränder zeichnen sich mit einer Schärfe, als seien sie ausgeschnitten. Nun glauben Sie nicht, ich verbrächte meine Zeit damit, mich in Bewunderung über die Farbe des Himmels, das Jagen der Wolken, die hohen und schnittigen Säulen der grauen Stämme und so weiter und so weiter zu ergehen, ganz im Gegenteil, ich nehme diese Dinge kaum wahr, da ich, wie gesagt, meinen Rüssel die ganze Zeit über in der Erde habe. Doch ab und zu, während man sich so ein paar Schritte weiterschiebt, hebt man einen Augenblick den Kopf und erwischt gerade eben einen flüchtigen Blick der Szenerie. Das reicht. Das trägt zu dem allgemeinen Glücksgefühl bei, das also in erster Linie mit der Tatsache zusammenhängt, daß es so unermeßlich viel zu fressen gibt. Wie Sie bemerken werden, bin ich kein bißchen schwärmerisch veranlagt, aber deswegen kann man ja trotzdem offen sein für die Poesie des Daseins, und der Anblick des Herbstwaldes gehört zu den Dingen, die meine Seele in Schwingungen versetzen können. Die besondere Räumlichkeit, die der Herbstwald an sich hat, die sonderbar klare Verteilung der Baumstämme, die einen, wie erwähnt, an Säulen denken lassen, obgleich das leider banal ist und eigentlich nicht dem entspricht, was man gern sagen möchte; das alles ist wie geschaffen für eine Entwicklung von Kräften, für eine Inszenierung von Ereignissen mit dramatischer Kraft und Reichweite, die genau eines solchen Spielraums bedürfen und ihm mit ihrer überrumpelnden Logik eine zusätzliche Dimension verleihen können.

Na, das ist alles Theorie, ich spazierte jedenfalls in diesem Herbstwald da herum und war natürlich glücklich. Oder? Nun ist es ja so, was keiner besonderen Beweisführung meinerseits bedarf, daß der Herbst auch die Zeit der Leidenschaften ist – eines muß zum anderen passen –, wo das Schwellen der Triebe so akut und die Lust zur Zeugung so dringlich werden, daß sie jedes Hindernis aus dem Weg räumen und freudig ihr Leben für das Tier aufs Spiel setzen, das sie heimsuchen. Die Zeugungsorgane werden irgendwie von Explosionen vollgepumpt, die glimmen und brennen und den Inhaber in tausend Stücke zu sprengen drohen, wenn sie nicht auf natürliche Weise ausgelöst werden. Ach ja, nun bin ich so alt und gebrechlich, daß die Organe bald kein Interesse mehr für mich haben, ich trage sie nur noch herum als eine schlaffe Erinnerung an damals. Wenn ich sie mir im Spiegel betrachte – das habe ich nämlich immer gern getan –, wie sie da unter dem Torso aufgehängt sind und in einer Weise ein wenig hin und her baumeln, die ich nur als trübsinnig auffassen kann, dann erscheinen sie mir völlig ihres Strahlenglanzes beraubt, den ihnen damals allein das bloße Bewußtsein der in ihnen schlummernden, wilden Kraft verlieh.

Ich spreche von der Zeit, als ich als kraftvolles Wildschwein herumlief, wohlgenährt, aber reizbar aus unbefriedigter Leidenschaft, und von damals, als der Herbstwald und sein gesunder Wind diesen heftigen Trieb nur noch mehr anregten. Ich hatte keine Familie. Ich schnüffelte allein umher. Bald lief ich über eine Lichtung, wo die Sonne wärmte und das Gras noch saftig war, bald hinein in dichtes Gebüsch, Eichenbüsche zum Beispiel, oder über den offenen Waldboden unter hohen Bäumen.

Kurz gesagt, ich streifte umher, und das Leben war herrlich, aber ich war sehr einsam, ja, und während ich so hierhin und dorthin lief, empfand ich diese Einsamkeit als immer nervenaufreibender. Das vor allem ist kein normaler Zustand für ein Wildschwein. Für ein Wildschwein ist es natürlich, eine zahlreiche Familie um sich zu haben, als Wildschwein weiß man aber auch, daß eine solche Familie nicht von allein kommt. Vor allem verlangte mich nach einer Sau, sie begehrte ich aus ganzem Herzen, eine ausgewachsene und an das männliche Geschlecht gewöhnte Sau, die man aufschnüffeln konnte und die begeistert sein würde, wenn man sie durch diesen herrlichen Wald verfolgte. Doch ich war allein, keine Sau war in Sicht, und der Wald konnte noch so schön sein, allmählich ging mir das auf die Nerven. Das Verlangen nach einer Sau war so stark, daß es mich mit einem Schmerz stach, der mich wahnsinnig machte. Ich begann zu rennen, raste wie ein Verrückter durch die Büsche, das Unterholz und die Wiesen, über die ich mich zuvor einfach gefreut hatte, und schließlich wurde es so schlimm, daß ich Halluzinationen bekam. Ich warf mich auf einen alten Baumstumpf, in dem Glauben, es sei eine Sau, und war natürlich schrecklich enttäuscht, denn der Unterschied ist groß. Jede neue Enttäuschung trieb meine Leidenschaft ein paar Grad in die Höhe, zuletzt war mir, als hätte ich Feuer im Unterleib.

Gerade als es mir am allerschlimmsten ging, überfiel mich plötzlich das Gefühl: Jetzt, jetzt ist hier was Sauiges in der Nähe! Dieses Gefühl machte mich ruhig, als hätte ich plötzlich die Gewißheit erhalten, daß meine Wünsche erfüllt werden würden. Bald würden meine Triebe auf natürliche Weise befriedigt und nicht mehr mit morschen Baumstümpfen und anderen schlechten Ersatzlösungen zum Narren gehalten werden, die auf die Dauer alles nur noch schlimmer machen.

Während ich nun ganz ruhig und gefaßt dastand, um herauszubekommen, welcher Weg zum Ziel meiner Wünsche führte, hatte ich das Gefühl, daß in diesem Wald nicht alles so war, wie es sein sollte, jedenfalls nicht vom Standpunkt eines Wildschweins aus betrachtet. Eine Schar Vögel, die aus einem Wipfel aufgeflattert war, jagte durch den Wald. Ihre Flucht wirkte hastig und unbegründet. Ich sah einen Hirsch zwischen den Stämmen davonspringen. Auch andere Bewegungen, unmerkbare, ließen mich stutzen; auch das plötzliche Verstummen des Vogelgesangs.

Im Wald ist die Zeit des Herbstes zugleich die Zeit der Jagd, die Zeit des Todes. Ich entsann mich: Reiter, wilde Hundemeuten, zwischen den Stämmen widerhallendes Krachen. Doch eben jetzt hörte ich kein Krachen, kein Bellen und keine Hufschläge. Da ich irgendwie die Anwesenheit des Todes spürte, wirkte die Abwesenheit dieser Geräusche sonderbar unheilschwanger.

Was das wohl bedeutet? sagte ich mir; jeder Gedanke an die Sau war wie weggeblasen. Das heißt, ich konnte gerade noch denken: Ach, ich war drauf und dran, die Sau zu finden! Doch so ist das nun mal, wenn sich die Todesangst wirklich meldet, vergißt man alles andere. Und so war es um mich bestellt, und das war ein Zeichen der Gesundheit, sage ich, denn wenn der Tod lauert, ist es gesund, wenn man Angst bekommt. Und ih, wie hatte ich Angst, ich zitterte direkt, und ich sehnte mich danach, daß der Tod sich offenbaren möge, statt sich irgendwo in einem Dickicht, hinter einem Baumstamm oder dort, wo das Gras hoch war, zu verstecken. Laß ihn kommen, dachte ich, laß ihn kommen! Und auf diese Weise flehte ich den Tod fast an, sich zu zeigen, damit ich die fürchterliche Ungewißheit loswerden konnte, mir nicht die ganze Zeit über einzubilden brauchte, daß ich ihn sah: Auf diese Weise war der ganze Wald nämlich voller Tod, als könne er von überallher über mich hereinstürzen. Und doch wußte ich genau, daß er nur an einer Stelle lauerte, in einer bestimmten Richtung, und daß meine Rettung darin bestand, daß ich rechtzeitig entdeckte, in welcher. Deshalb also wiederholte ich, laß ihn kommen! Laß ihn kommen! Als wollte ich ihn beschwören. Und vielleicht glaubte ich, den Tod auf diese Weise täuschen und glauben machen zu können, daß ich auf ihn warten würde, so daß er sich zu früh verriet und mir Gelegenheit gab zu entwischen.

Da, als ich so herumlief und ihn mehr oder weniger direkt heraufbeschwor, geschah es, daß ich plötzlich von einem Augenblick zum nächsten davonraste. Nun glauben Sie vielleicht, daß ich mich überhaupt nicht wie ein richtiges Wildschwein benahm. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn es zum Äußersten gekommen wäre und meine Wut und Todesangst sich hoch genug geschraubt hätten, dann hätte ich auch kehrtgemacht und wäre selbst zum Angriff übergegangen. Doch diesmal wußte ich, daß es nur eines gab, nämlich abzuhauen. Ich war, wie gesagt, bereits wild auf der Flucht, und bis heute ist mir nicht klar, welches mystische Signal mir mitteilte, von welcher Seite die Gefahr drohte, in welche Richtung ich folglich flüchten mußte. Vermutlich funktionierte hier mein sechster Sinn, und das war meine Rettung, ich bin ganz sicher. Darüber dachte ich damals natürlich nicht nach, nein, ich rannte bloß, und die Furcht verlieh mir die Kraft, schneller zu laufen als je zuvor. Hier war die enorme Schwere meines Körpers eine gute Hilfe: Die Vereinigung dieses gewaltigen Gewichtes mit der von mir erreichten Geschwindigkeit ließ mich durch die undurchdringlichsten Dickichte brechen, die mein Verfolger ganz sicher umgehen mußte, quer über Wasserläufe und Gräben, vor denen ich unter normalen Umständen haltgemacht hätte. Die Furcht verlieh mir Flügel, wie man sagt, und ich kann bescheinigen, daß dies mehr ist als eine bloße Redensart. Wer aber verfolgte mich? Was war das eigentlich für ein Tod, der mir auf den Fersen war? Das wußte ich noch immer nicht, aber mir war klar, daß die größte Gefahr gerade darin bestand, daß ich anfing zurückzublicken, weil das meinen Lauf unweigerlich aufhalten mußte. Das aber wagte ich nicht, denn ich hatte sowieso das Gefühl, daß der Verfolger aufholte. Wer besaß nun die größte Ausdauer? Das konnte entscheidend sein. Ach, ich hatte gerade meinen Magen mit herrlichem Futter vollgestopft, was ich bitter bereute – aber wie hätte ich ahnen können? Eines jedoch war mir klar: Mein Gefühl, der Tod lauere nur in einer bestimmten Richtung, war richtig gewesen; denn es gab nur einen Verfolger. Geraume Zeit schon hatte der hämmernde Rhythmus eines Pferdehufschlags dazu beigetragen, meine Flucht immer wilder, immer verzweifelter werden zu lassen. In einer Beziehung war das natürlich beruhigend: Ich war nicht in Gefahr, umzingelt zu werden, ich steuerte, dessen war ich gewiß, das sagte mir mein Gefühl, nicht geradewegs auf eine ausgeklügelte Falle aus Reitern und Hunden zu, die nur darauf warteten, sich auf mich zu stürzen, wenn ich erschöpft genug und eine leichte Beute für ihre scharfen Zähne und todbringenden Projektile war. Doch das war nur ein armseliger Trost. Irgendein anderer Tod holte auf, von hinten und offenbar besessen von einer wilden Begierde danach, mir den Garaus zu machen, koste es, was es wolle. Aber konnte ich denn nicht kehrtmachen und mich diesem fürchterlichen Verfolger stellen? Wäre es nicht besser und würdiger gewesen, den Kampf aufzunehmen? Das klingt sehr schön, wenn man es so dahersagt, doch warum soll man würdig sterben, wenn man durch die Flucht überleben kann? Wie ich bereits gesagt habe, mir war klar, daß mein einziges Heil in der Flucht lag, so feige und memmenhaft das auch klingen mag. Umdrehen würde ich mich erst in dem Augenblick, in dem ich vor einer Mauer stand und nicht weiterkonnte, mich umdrehen und bereit sein zu sterben. Vorläufig aber bestand keinerlei Aussicht auf eine Mauer, und die Todesangst, die mich erstarrte, verhinderte nicht, daß ich gleichzeitig Kräfte mobilisierte, Ressourcen in meinem Körper ausnutzte, von deren Existenz ich keine Ahnung gehabt hatte.

Langsam, aber sicher holte der Tod auf. Ich war wie verhext bei dem Gedanken daran, in wem sich dieser Tod wohl verkörpert hatte, durch wen er mich mit so unmenschlicher Entschlossenheit verfolgte, und nur mit Mühe und Not widerstand ich der Versuchung, mich umzudrehen, um endlich einen kurzen Blick auf den Verfolger werfen zu können. Die Hufschläge kamen immer näher. Während meiner kopflosen Flucht war ich in Wälder gekommen, in denen ich nie zuvor gewesen war. Hin und wieder sah ich zwischen den Stämmen den blanken Spiegel eines Sees. Der Rhythmus der Hufschläge hielt sich unverändert, vielleicht war er sogar ein klein wenig schneller geworden, wogegen ich merkte, daß ich selbst nicht mehr dasselbe Tempo hielt. Die Todesangst wuchs, doch die Möglichkeiten meines Körpers waren allmählich erschöpft. Geplatzte Adern ließen mich alles durch einen roten Nebel sehen, mein Gehirn raste in einem wilden Aufruhr von Gedanken, Vorstellungen und Bildern, so, als wollten sie sich auch einzeln befreien, in wilder Flucht aus einem geschlossenen Raum und von Vernichtung bedroht.

So war die Lage, als mir klar war, daß der Verfolger nun so dicht heran war, daß es jetzt nur noch eine Frage von Minuten oder Sekunden sein konnte. Auch wenn mich nicht gleich ein tödlicher Schuß treffen würde – das war unwahrscheinlich, weil der Verfolger ja während des Reitens schießen mußte –, so würden in meiner jetzigen Verfassung ein paar ernsthafte Wunden genügen, um die Sache zu entscheiden.

Vor mir tauchte ein weißes Licht auf. Meine blutunterlaufenen und halb erblindeten Augen begriffen nicht sofort, worum es sich handelte, doch im nächsten Augenblick ging mir auf, daß es ein sehr großer See sein mußte. Nach rechts oder links abzubiegen hätte den sicheren Tod bedeutet: Durch meine Richtungsänderung würde ich den Abstand zu meinem Verfolger verkleinern; gleichzeitig würde ich mich in voller Figur darbieten und ein besseres Ziel für seine Kugeln abgeben.

Im Verhältnis zum See befand ich mich hoch oben. Er war spiegelblank, was auch der Grund war, weshalb ich ihn zuerst als weißes Licht gesehen hatte. Erst weiter draußen, wo Wald und Land keinen Schutz mehr gewährten, kräuselte ihn die frische Herbstbrise.

Zeit zum Überlegen hatte ich überhaupt keine. Ich haßte und fürchtete den See, dessen Oberfläche das Licht zurückwarf wie blankgeriebenes Metall oder vielleicht eher wie Spiegelglas, wie hartes Spiegelglas, das gerade von einer Hausfrau geputzt worden ist, die in der ganzen Welt nichts weiter zu tun hat, oder von einem fanatischen Fensterputzer, der nicht den kleinsten Fleck verträgt, wenn man ihn auch mehrere hundert Quadratmeter putzen läßt. So sah der See aus, und ich kam ihm immer näher, denn hinter mir hatte ich das, was noch schlimmer war.