Читать книгу Schütze Ernst Walter Dorschan erlebt und überlebt den 1. Weltkrieg 1914-1918 in Belgien und Frankreich, eine vollständig erhaltene Sammlung von Briefen, Feldpost und Berichte über den Ersten Weltkrieg - Rainer Werner - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеEinleitung

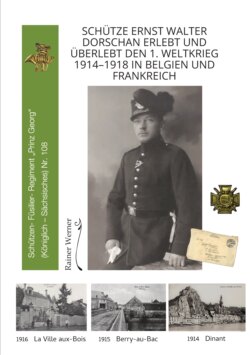

Kurz vor der Jahrhundertwende (1900) wird eine Generation von Menschen geboren, die eine Zeit ständiger Umbrüche, politischer Veränderungen und leidvoller Kriege miterlebt. Im deutschen Kaiserreich aufgewachsen, endet die unbeschwerte Jugend Ernst Walter Dorschans (geb. am 30. November 1894) mit Beginn des Ersten Weltkrieges. Walter wird als drittes Kind des Gasthofbesitzers und Landwirts Ernst Dorschan und seiner Ehefrau Anna in Kittlitz bei Löbau im Königreich Sachsen geboren. Er hat einen Bruder, Oskar Dorschan, geboren am 15. Oktober 1883, und eine jüngere Schwester, Bertha Dorschan, welche am 21. Januar 1887 das Licht der Welt erblickt. Alle Kinder der Familie werden evangelisch getauft und konfirmiert. In den Jahren von 1901 bis 1909 besucht Walter Dorschan die Schule in Kittlitz und fängt am 1. Januar 1910 eine Lehre als kaufmännischer Angestellter an. In seinem Lehrbetrieb, der Firma Gebrüder Müller Mechanische Spinnerei und Weberei Löbau, verbleibt Walter nach Beendigung der Lehrzeit bis 30. September 1913 als Englischkorrespondent und Exportsachbearbeiter. Im erlernten Beruf ist er darauf bei der L. Georg Bierling AG in Mügeln bei Dresden bis zur Einberufung in den Heeresdienst tätig. Mit der Rekrutenmusterung in Pirna bei Dresden, zu welcher er sich im März 1914 einfinden muss, beginnt am 29. August 1914 der Militärdienst beim Schützen-(Füsilier-)Regiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 in Dresden. Ganze fünf Jahre wird es dauern, ehe Ernst Walter Dorschan von der Westfront aus Frankreich und nach über einem Jahr im Lazarett endgültig wieder nach Hause kommt. Dem Tod entkommt er mehrmals nur mit Glück, christlichem Glauben und starkem Willen. Gekämpft hat er auch um den Erhalt seines rechten Beines. In der Schlacht um den Kemmelberg in Nordfrankreich, die am 9. April 1918 begann, wird Ernst Walter durch ein englisches Maschinengewehr schwer verwundet. Lebend vom Schlachtfeld zu kommen, mit einem durchschossenen Unterschenkel, an dem der Fuß nur noch an wenigen Muskelfasern hängt, grenzt schon an ein Wunder. Die Ärzte in Lille wollen das Bein amputieren. Walter sucht nach einer Möglichkeit, es zu retten. Am Tag eines Verwundetentransportes in die Heimat tauscht er das Krankenblatt an seinem Bett gegen einen Bericht mit ärztlicher Versorgung aus. Von einer mutigen Schwester wird das durchschossene Bein frisch verbunden und neu geschient. Sie sorgt auch dafür, dass Walter sicher in den Zug kommen kann. Schon von der deutschen Militärpolizei in den Waggons gesucht, verhält er sich ruhig und meldet sich nicht. Erst kurz vor Abfahrt des Zuges bringt man ihn in einen Waggon, die Zeit reicht nicht, ihn überall zu suchen und so fährt der Transport mit Ernst Walter nach Deutschland. Das rechte Bein kann gerettet werden, auch wenn es danach 5,5 cm kürzer ist und ihm ein Leben lang Schmerzen bereitet. Der mutigen Schwester in Lille und seinem eigenen Willen ist es zu verdanken, dass Walter später sogar wieder Ski und Motorrad fahren kann. Keinen Tag in seinem Leben hat er den Mut dieser jungen Frau vergessen, dankbar für ihre Taten damals in Lille. Geprägt davon hat sich Ernst Walter Dorschan später selbst mehrmals in Gefahr begeben, ohne daran zu zweifeln, das Richtige zu tun. Nach dem Ersten Weltkrieg, mit der Entlassung aus dem Leibnitz-Lazarett in Berlin, findet Walter Dorschan nach und nach in ein ziviles Leben zurück. In Folge der langen Behandlungs- und Genesungszeit kommt er allerdings erst Ende September 1919 wieder nach Hause. Mit 50 Reichsmark in bar und einer monatlichen Kriegsrente von 31,90 Reichsmark beginnt sein neues Dasein nach dem Krieg. Ernst Walter Dorschan gründet eine Familie und steigt beruflich als Bankverwalter, verantwortlich für die Devisenbeschaffung, und später im öffentlichen Dienst als Beamter im Gesundheitswesen rasch auf. Nach der Geburt des Sohnes Wolfgang im Jahr 1926 kommen im Jahr 1931 die Zwillinge Edeline und Manfred zur Welt. Bis Ende der Dreißigerjahre erlebt er mit seiner Familie eine schöne und intensive Zeit in der Oberlausitz. Ernst Walter Dorschan ist Verwaltungsleiter für das Kreiskrankenhaus in Ebersbach und für einen neuen Anbau der Einrichtung verantwortlich. Mit Hermann Paul Brockelt, akademischer Architekt, entwirft Walter den Neubau und setzt das Bettenhaus bis zum Herbst 1939 bezugsfertig um. Kurze Zeit später wird das Krankenhaus von der deutschen Wehrmacht als Lazarett beschlagnahmt. Von der Wehrmacht wird Ernst Walter Dorschan als oberster Leiter der Einrichtung weiterhin eingesetzt. Als Zivilist verwaltet er das Krankenhaus in Ebersbach unter ständiger Aufsicht der Wehrmacht. Seine Kenntnisse und Kontakte im Gesundheitswesen sind für den Betrieb der Einrichtung notwendig. Walter hat hervorragende Verbindung zu vielen Krankenhäusern in der Umgebung sowie nach Polen und in die Tschechei. Im Dreiländereck arbeiten die Krankenhäuser vor Ausbruch des Krieges eng zusammen und unterstützen sich.

Nach Beginn des unheilvollen Zweiten Weltkrieges muss Ernst Walter Dorschan erneut schwere Prüfungen bestehen. Seine Einstellung zur Gerechtigkeit bewegt ihn in den Jahren 1939 bis 1941 dazu, von der deutschen Geheimpolizei gesuchte Personen vor einer Inhaftierung zu warnen und ihnen auch zur Flucht zu verhelfen. So fährt er vielmals selbst mit dem Krankenhausauto, mit dem Wissen, vielleicht dabei entdeckt zu werden, über die Grenze nach Polen und in die Tschechei. Etliche Personen kann Walter so in Sicherheit bringen. Mitte 1941 werden seine Aktivitäten von der Geheimpolizei entdeckt. Nach einer Reihe langer Verhöre wird er nach Dresden beordert und soll als Oberzahlmeister zu einem Truppenteil in die Sowjetunion versetzt werden. Mit großem Mut hat sich Walter Dorschan erfolgreich dagegen gewehrt. Wohl wegen seiner hohen Verdienste und vielen Kriegsverletzungen im Ersten Weltkrieg gelingt es ihm, eine Versetzung nach Krakau in Polen zu erwirken. Abgeordnet als Verwalter für das staatliche Krankenhaus in Krakau tritt er seinen Dienst an. Die Einrichtung hat zahlreiche Gebäude, eine Universitätsklinik, verschiedene Fachkliniken und dazugehörige Verwaltungsgebäude. Ernst Walter Dorschan gehört zu den wenigen Deutschen, welche in dieser Einrichtung ihren Dienst tun. Das gute Verhältnis zum Personal, wie Krankenschwestern, Pflegern und polnischen Ärzten, bewirkt, dass er am Wochenende gemeinsame Ausflüge mit ihnen unternimmt. In seiner Krakauer Zeit erreicht Walter Dorschan, dass in Ivonicz, einem kleinen Ort am Rande der Beskiden im Gebirgszug von Polen, eine Tuberkuloseheilanstalt für die Bevölkerung errichtet wird. So entsteht zu den polnischen Ärzten, Pflegern und dem Heilpersonal ein noch engeres und fast freundschaftliches Verhältnis. Sehr viele Polen sprechen ein gutes Deutsch und bewegen sich frei in allen Einrichtungen und Häusern des staatlichen Krankenhauses. Die deutsche Wehrmacht nutzt die Krankenhäuser in Krakau als Heilanstalt zur Versorgung der höheren Offiziere aus der Sowjetunion. Auch Walters Frau Anna und die Zwillinge Edeline und Manfred Dorschan besuchen Walter mehrmals in Krakau. In der Freizeit geht die Familie dort gern wandern oder fährt im Winter Ski. Beim Skifahren in den Beskiden lernt Walter auch mehrere polnische Partisanen kennen. Schon bald überreicht er ihnen bei seinen Ausflügen dringend benötigte Arzneimittel und fehlendes Verbandsmaterial, ferner organisiert er für schwer verletzte Partisanen eine Aufnahme in die Krakauer Krankenhäuser. Seine Aktivitäten bleiben dem deutschen Militär auch hier nicht verborgen. Von der Geheimpolizei strengstens verhört, gibt er keine einzige der Anschuldigungen zu. Auch die polnischen Ärzte, Schwestern und Mitarbeiter der Krankenhäuser schweigen, selbst die Zwillinge Edeline und Manfred Dorschan werden von der Geheimpolizei befragt. Als Kinder im Alter von 13 Jahren können sie nur wenig dazu sagen. Walter Dorschan und seine Frau Klara sind stets darauf bedacht, dass die Zwillinge zu Besuchen bei der einheimischen Bevölkerung nichts erfahren. Ist man zu polnischen Partisanen nach Hause gegangen, müssen sich Edeline und Manfred in einem Nebenzimmer verstecken und ruhig bleiben. Es wird bei solchen Treffen darauf geachtet, keine Aufmerksamkeit zu erregen und dass die Kinder nichts mithören können. Vordringlich soll damit verhindert werden, dass die Zwillinge polnische Partisanen zu Gesicht bekommen.

Im Frühjahr 1945 rückt die Sowjetarmee schon immer näher in Richtung Deutschland. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes verlässt Walter Dorschan Anfang Januar 1945 als einer der letzten Deutschen die Stadt Krakau. Von polnischen Ärzten und Mitarbeitern des Krankenhauses wird Ernst Walter herzlich verabschiedet. Er übergibt die ärztliche Einrichtung an Professor Kostrevsky, das Personal vom Krankenhaus macht sein Auto reisefertig. Nach dreijähriger Tätigkeit verlässt er die Stadt und wird von Partisanen bis außerhalb von Krakau geleitet. Bei der Abreise aus Polen wünschen ihm noch viele polnische Angestellte und Ärzte eine gute Reise. Gesund und wohlbehalten kommt Ernst Walter mit dem Auto zu Hause in Ebersbach an. Wieder daheim meldet er sich umgehend bei seiner Dienstbehörde, dem Landratsamt in Löbau.

Nach Ende des abscheulichen Zweiten Weltkriegs erlebt Ernst Walter erneut schwere Zeiten und Demütigungen. Das Elternhaus und die Wirtschaft in Kittlitz werden von aufgebrachten Deutschen in Brand gesetzt und Ernst Walter wird beim russischen Militär angezeigt. Eingesperrt im sowjetischen Gefängnis von Löbau soll Walter als hoher Beamter im Zweiten Weltkrieg für die Mitarbeit bei der deutschen Wehrmacht verurteilt werden. In mehreren Verhören bleibt er standhaft und erreicht, dass sich tatsächlich ein sowjetischer Major in Krakau über sein Tun erkundigt. Es sind die polnischen Partisanen, die sich persönlich für Walter verbürgt haben und entsetzt über seine Inhaftierung sind. Ende März 1946 wird Walter als einer der Wenigen wieder aus dem Gefängnis entlassen und schuldfrei gesprochen. Die meisten Mitgefangenen werden verurteilt und kommen für lange Zeit in sowjetische Straflager. Aus der Haft entlassen und mit Papieren versehen, die garantieren, dass keine weitere Strafverfolgung droht, muss sich Ernst Walter entscheiden, wie ein Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg möglich ist. Das Elternhaus mutwillig von Einheimischen zerstört und ohne sofort Arbeit zu bekommen, ist dies schwer. Der Wunsch, in den westlichen Teil von Deutschland zu ziehen, ist groß, muss doch sein ältester Sohn nach Westberlin flüchten. Als Dozent an den Universitäten in Leipzig hat er Westradio gehört und wird dafür angezeigt. Sohn Wolfgang hat gesehen, was anderen Leuten dadurch widerfahren ist, und hat lieber die Flucht nach Westberlin ergriffen. Etwas später holt er seine Ehefrau mit Kind nach. Ernst Walter ist hin- und hergerissen, steht mehrmals schon mit Koffern in Westberlin und hat eine harte Entscheidung zu treffen. Letztendlich entscheidet er sich, in der Oberlausitz zu bleiben. Walter ist sehr heimatverbunden und will, dass es den Kindern Edi und Manfred im Osten Deutschlands nicht schwer gemacht wird. Die Zwillinge fassen in ihren Berufen gerade Fuß, Manfred in Berlin beim Fernsehen und Edeline als Lehrerin in Dresden. Beruflich kann Walter nach einiger Zeit selbst wieder als Buchhalter in Löbau anfangen. Erst mit 70 Jahren hört er mit dem Arbeiten auf, denn auch seine Hobbys, die Musik, Wandern und Skifahren, beanspruchen sehr viel Zeit. Von den Jahren des Ersten und Zweiten Weltkrieges hat Walter seiner Familie lange Zeit nichts erzählen können. Die Verhöre in russischer Gefangenschaft waren so einprägsam, dass Ernst Walter ein Leben lang Angst hatte, noch einmal abgeholt zu werden. Erst als Rentner im Jahr 1970 bringt er den Mut auf, zusammen mit seinem Sohn Wolfgang und Enkel Michael eine Reise nach Frankreich zu unternehmen. Auf dieser Fahrt besucht er die Stätten des Ersten Weltkrieges, wo er so viel Leid und Elend miterlebt hatte. So besuchen die drei den schönen Ort Dinant in Belgien, wo im August 1914 so Ungeheuerliches geschah, die Orte Berry-au-Bac, La Ville-aux-Bois, Corbeny, die Drachenhöhle und Reims. Ganze vier Jahre lang kämpfte, litt und überlebte Ernst Walter an der Westfront in Frankreich und erfüllt sich den Wunsch, diese Gegend einmal in Friedenszeiten zu besuchen.

Nach so vielen Jahren ist es für Ernst Walter auch 1970 noch sehr schmerzhaft, die Tage von damals aufzuarbeiten. Dankbar dafür, zwei so furchtbare Kriege überlebt zu haben, kann Walter in Löbau seine Rentenzeit genießen. Hier treffen sich Kinder, Enkel und Urenkel zu gemeinsamen Ausflügen in der Oberlausitz. Nach dem Tod seiner geliebten Frau Anna Klara sind seine Jahrgänge in Löbau kaum noch vorzufinden. Allein in der Dreiraumwohnung in Löbau, die Kinder und Enkel berufstätig, erfüllt sich Walter seinen Traum von damals. Er stellt einen Ausreiseantrag aus der DDR und siedelt im Alter von 93 Jahren nach Westberlin über. Hier hat Sohn Wolfgang eine Wohnung und Walter noch Bekannte sowie alte Schulfreunde. Als jetzt Westberliner Neubürger erlebt er im November 1989 den Fall der Berliner Mauer. Mit diesen historischen, einmaligen Ereignissen in der deutschen Geschichte, ist nicht nur ein Land wieder vereint, sondern auch die Familie Dorschan.