Читать книгу Schütze Ernst Walter Dorschan erlebt und überlebt den 1. Weltkrieg 1914-1918 in Belgien und Frankreich, eine vollständig erhaltene Sammlung von Briefen, Feldpost und Berichte über den Ersten Weltkrieg - Rainer Werner - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1914 Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Abermals traf die Habsburger Monarchie mit Kaiser Franz Joseph am 28. Juni 1914 das Schicksal schwer. Der Thronfolger Franz Ferdinand fiel in Sarajewo einem Attentat zum Opfer und die Nachricht ließ Europas Monarchen in allen Königshäusern aufhorchen. Blieb doch dem greisen Kaiser von Österreich und Ungarn nichts erspart. Im jugendlichen Alter von nur 18 Jahren hatte er vielmehr ein instabiles, schwaches Herrschaftsgebiet übernehmen müssen. Anspruch auf den Thron hatte damals sein Vater Franz Karl von Österreich, der aber auf die Nachfolge verzichtete. Das Erbe, was Franz Joseph 1848 antrat, erforderte seine ganze Kraft, denn er musste in der Donaumonarchie die Unruhen auf dem Balkan neuerlich befrieden. Seinen einzigen Sohn Rudolf, den Kronprinzen von Österreich und Ungarn, raffte ein verhängnisvoller Tod in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar 1889 dahin. Schmerzhaft erlebte Kaiser Franz Joseph auch 1898 den Meuchelmord an seiner Gemahlin Elisabeth Amalie Eugenie, der Herzogin von Bayern. Die Kaiserin, welche in ihrer Familie nur Sisi genannt wurde, erstach ein italienischer Wanderarbeiter am Genfer See. Diese Trauer konnte der Herrscher von Österreich lange Zeit nicht überwinden. Und dann im Alter von über achtzig Jahren musste Franz Joseph miterleben, wie der Erbe seines Thrones einem Attentat zum Opfer fiel. Der Erzherzog Franz Ferdinand hatte an einem großen Gebirgsmanöver teilgenommen, welches jährlich im Juni in Bosnien stattfand. Zum Abschluss der Übungen sollte in Sarajevo mit einem feierlichen Empfang das Manöver beendet werden. In Begleitung seiner Gemahlin traf der Erzherzog aus dem Kurort Ilidža mit dem Auto in Sarajevo ein. Im Gefolge mehrerer offener Automobile begab sich der Konvoi in Richtung Rathaus. Auf der zum Rathaus führenden Straße hatte sich eine große Anzahl Schaulustiger eingefunden, die das Herzogspaar begrüßten. Hier warf der erste Attentäter eine Bombe gegen den Wagen des Thronfolgers, diese detonierte aber hinter dem Auto. Der Attentäter Čabrinović, ein Topograph aus Herzegowina, wurde von Polizisten in Gewahrsam genommen und später verurteilt. Franz Ferdinand mit Gemahlin blieb unverletzt und setzte die Fahrt zum Rathaus fort. Nach Besichtigung des Rathauses wollte der Thronfolger den beim Attentat verwundeten Oberstleutnant Merizzi im Lazarett besuchen. An der Ecke Franz-Josef-Straße am Hauptplatz von Sarajevo erfolgte der zweite Anschlag aus der Zuschauermenge heraus. Als der Konvoi dort zum Stehen kam, sprang ein junger Mann hervor und feuerte mit einer Pistole auf das Herzogspaar. Die erste Kugel traf die Herzogin in den Unterleib, ein zweiter Schuss Franz Ferdinand in die Halsschlagader. Das Thronfolgerpaar wurde zum Hospital gefahren, wobei der Tod bereits eingetreten war. Für die Monarchie und die österreichische Armee war der Tod von Franz Ferdinand ein großer Verlust. Er wurde als ältester Sohn des Erzherzogs Karl Ludwig, eines Bruders des Kaisers Franz Joseph, am 18. Dezember 1863 geboren. Durch den Tod des Kronprinzen Rudolf im Jagdschloss Mayerling wurde er, kaum 26 Jahre alt, der nächste Thronanwärter. Nun musste im Juni 1914 der künftige Staatsmann durch einen heimtückischen Mord in der Öffentlichkeit fallen. Der eine der beiden Mörder, Gavrilo Princip, war erst neunzehn Jahre alt. Er gab bei dem Verhör an, sich schon lange mit der Absicht getragen zu haben, irgendeine Person aus nationalistischen Motiven umzubringen. Er habe erst einen Augenblick gezögert, da sich auch die Herzogin im Auto befand. Dann aber habe er rasch gefeuert. Princip leugnete, irgendwelche Mitwisser zu haben. Der zweite Attentäter, ein einundzwanzigjähriger Topograph, zeigte beim Verhör ein sehr respektloses Wesen. Auch er erklärte, keine Komplizen zu haben. Gabrinovic war nach seiner Tat in den Fluss gesprungen, jedoch von nachspringenden Wachleuten und mehreren Personen aus dem Publikum aufgehalten und verhaftet worden. Wenige Schritte vom Schauplatz der zweiten Tat entfernt wurde eine unwirksam gebliebene Bombe gefunden. Die war höchstwahrscheinlich von einem dritten Verschwörer weggeworfen worden, nachdem dieser gesehen hatte, dass der Anschlag gelungen war. Princip erklärte, er habe längere Zeit in Belgrad studiert. Gabrinovic behauptete, die Bombe von einem Anarchisten in Belgrad erhalten zu haben, dessen Namen er nicht kenne. Bezeichnend ist, dass das Attentat am Vortag des serbischen Nationalfestes Vidovdan, dem Erinnerungstag der Schlacht auf dem Amselfelde, verübt wurde. Eine sofort eingeleitete Untersuchung ergab, dass die Fäden der Verschwörung bis nach Belgrad führten, wo ein Komplott zur Ermordung des Thronfolgers bestand. Mit Hochdruck wurden in Belgrad Untersuchungen eingeleitet, die zur Verhaftung zahlreicher serbischer Verschwörer unter Anklage des Hochverrats führten. Auf Österreich-Ungarn und der ganzen politischen Welt lastete im Sommer 1914 eine große Anspannung und ein innerer Druck. Die Donaumonarchie bestand aus zahlreichen verschiedenen Volksgruppen, welche immer wieder nach Eigenständigkeit und Selbstverwaltung strebten. Für die Habsburger war es sehr schwer, den vielen Unruhen und dem Aufbegehren der Völker im eigenen Reich gerecht zu werden. Alle Welt blickte auf Kaiser Franz Joseph und stellte sich die Frage, was von ihm aus geschehen würde. Beängstigend war die Ruhe und Stille der Österreicher nach der Ermordung des Thronfolgers. Es war jedoch die Ruhe vor dem Sturm, der wohl aufzog. Diplomaten und Gesandte vieler europäischer Länder, Anhänger sowie auch Rivalen der Habsburger, versuchten auf friedlichem Weg eine Lösung zu finden. Zum Leid aller Beteiligten wurde der Besuch des russischen Gesandten in Serbien, Nikolaus Graf Hartwig, beim österreichischen Gesandten in Belgrad, als dieser während des Gespräches einen Herzschlag erlitt und schon nach wenigen Minuten starb. Man beschuldigte nun den österreichischen Gesandten in Belgrad, er habe Graf Hartwig vergiftet. In der Presse hetzte man gegen die Donaumonarchie, man rief zum Aufruhr gegen die Gesandtschaft und Untertanen aus Österreich auf. Für die Österreicher wurde die Lage in Serbien damit noch angespannter, zumal Russland mehrere Volksgruppen auf dem Balkan in ihrem Streben nach Unabhängigkeit unterstützte. Die Bündnisse zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ließen erahnen, welche Auswirkungen eine Konfrontation Österreichs mit Serbien nach sich ziehen würde. In der Zeit, in der sich viele Königshäuser, Herrscher und Regierungen in den Ferien befanden, errangen die Kriegstreiber immer mehr die Oberhand. Franz Joseph I. bat schon kurz nach dem Tod des Thronfolgers bei seinem Bündnispartner Deutschland um Beistand. Wilhelm II., der deutsche Kaiser und König von Preußen, sagte Österreich jegliche Unterstützung zu, ohne zu ahnen, welches Ausmaß dies noch haben würde. Zum Erstaunen aller Europäer siegte nicht die Vernunft und Diplomatie, sondern das Verlangen der Befürworter nach einer militärischen Auseinandersetzung. Viel zu spät erkannten die Königshäuser den Ernst der Lage. Nur hektisch und ungeschickt waren die Versuche, das Unheil noch abzuwenden. Ein Telegramm von Wilhelm II. an den russischen Zaren mit der Bitte um Friedensverhandlungen und Abwendung des Krieges erreichte keine Wirkung mehr. In den darauffolgenden Tagen erfolgte die Mobilmachung in Österreich-Ungarn sowie Serbien. Die Befürworter des militärischen Vorgehens drängten in Wien zur Eile, wobei Minister Berchtold einen Angriff der Serben an der Donau ins Spiel brachte. Franz Joseph I. unterzeichnete daraufhin die ihm vorgelegte Kriegserklärung. Damit hatten auch die laufenden Vermittlungsversuche von Frankreich und Großbritannien keine Aussicht mehr auf Erfolg. Der serbische Überfall an der Donau erwies sich schon am nächsten Tag als Falschmeldung. Der österreichische Kaiser erkannte, welches Ausmaß die Kriegserklärung für Europa bedeutete. Alle Staatsmänner und Politiker vermochten es im Sommer 1914 nicht, nach dem tödlichen Attentat auf den Thronfolger Erzherzog Ferdinand und seine Frau, eine Eskalation und Verschärfung der Lage abzuwenden. Ermordet wurde der österreichische Monarch in Sarajevo auf serbischem Gebiet, wo das Osmanische Reich seit längerer Zeit immer weiter zerfiel. Interessenskonflikte auf dem Balkan ließen verschiedenste Bündnispartner entstehen. Einige Großmächte Europas verfolgten hier ihre eigenen Ziele. Dadurch waren die Kräfte, welche nach einer politischen und friedlichen Lösung suchten, zu gering und sehr schwach. Das Vorgehen Österreich-Ungarns nötigte zahlreiche Nationen, die eingegangenen Bündnisse einzuhalten. Mit der Kriegserklärung an Serbien kam es zu den illusorischsten Kriegserklärungen untereinander. So kam am 31. Juli 1914 die Nachricht des deutschen Kaisers auch beim Schützen-(Füsilier-)Regiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 in Dresden an, das deutsche Heer und die kaiserliche Marine seien nach Maßgabe des Mobilmachungsplans kriegsbereit aufzustellen. Der zuständige Regimentskommandeur vom 108. Schützenregiment, Graf Woldemar Vitzthum von Eckstädt, erteilte den Befehl, alles Erdenkliche zu tun, um das Regiment kampfbereit zu machen. Es war absehbar, dass die Schützen so schnell wie möglich in voller Stärke und unter Bewaffnung sein sollten, auch wenn noch nicht klar war, welche Aufgaben sie zu erfüllen hatten. Soldaten, die sich im Urlaub befanden, wurden berufen, schnellstmöglich in die Kaserne zurückzukommen. Proviant, Pferde, handwerkliches Personal und alles Notwendige für die Versorgungstrosse galt es in kurzer Zeit herbeizuschaffen. Die Züge und Verkehrswege waren im August 1914 übervoll mit Reisenden. Es hatten sich Soldaten und deren Offiziere in allen Kasernen einzufinden, auch die Reserveoffiziere mussten zu ihren befohlenen Standorten. Hinzu kam, dass sich sehr viele Kriegsfreiwillige mit dem Anliegen vor Kasernentoren meldeten, um in den Kriegsdienst aufgenommen zu werden. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Freiwilligen noch zurückgewiesen werden, wohl noch nicht wissend, dass der Krieg mehrere Jahre dauern und eine hohe Opferzahl fordern würde. Walter Dorschan wurde im August 1914 zur Rekrutenausbildung in das Schützenregiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 eingezogen. Für Ernst Walter begann eine dreimonatige Ausbildung. In der nur kurzen Zeit erlernten die Rekruten alles Notwendige, um den Alltag und die Strukturen in der Armee kennenzulernen. Mit der Einkleidung begann es. Zu einer Felduniform und dem Gefechts- sowie Marschgepäck gehörten auch der schmucke feldgrüne Rock und der Tschako mit dem Rosshaarschweif. Gelegenheit zum Tragen der Paradeuniform gab es nur selten, dies war eher zu besonderen Anlässen möglich oder in Friedenszeiten. Nach der Mobilmachung hatten die Soldaten eher ihre Felduniform an, in den Schützengräben dann auch wochenlang, ohne diese wechseln zu können. Nach kurzer Zeit war das 108. Schützenregiment ausgestattet mit Verpflegung, Marschgepäck und Munition. Die Begleittrosse standen vollgepackt mit Proviant und allem Reservematerial verfügbar bereit. Am Tag des 8. August 1914 standen alle Kompanien und Mannschaften in Feldausrüstung, mit Gepäck und kompletter Bewaffnung auf dem Alauenplatz in Dresden zum Abmarsch bereit. Diente der Platz in den langen Friedensjahren als Ausbildungsplatz für die Schützen und als Ort für prächtige, königliche Paraden, so schauten die Zuschauer jetzt eher nachdenklich. Dieses Mal verabschiedete der Regimentskommandeur, Oberst Graf Vitzthum von Eckstädt, sein Regiment mit den Soldaten in einen gefährlichen Krieg. Es war noch nicht bekannt gegeben, wo sich das Regiment einzufinden hatte und welchem Armeekorps es unterstellt werden sollte. Genaueres hierzu sollte den Offizieren erst nach Abmarsch der Schützen aus ihrer Garnisonsstadt in Dresden mitgeteilt werden. So zogen die Einheiten unter Anteilnahme ihrer Angehörigen und vieler Dresdner Schaulustiger bis zum Zugbahnhof der Stadt. Verabschiedet wurden die Regimenter hier von Seiner Majestät, dem König, und seiner Familie. Es folgte eine mehrtägige Fahrt mit dem Zug und noch niemand wusste genau, wohin es ging. Bei einem ersten Stopp vor Leipzig wurde den Soldaten bewusst, dass es in Richtung Westen nach Frankreich gehen sollte. Das 108. Schützenregiment würde während des Ersten Weltkrieges die gesamte Zeit an der Westfront eingesetzt sein. Mit der Eisenbahn, in ganz Europa bereits zu einem großen und dichten Verkehrsnetz ausgebaut, ging es weiter westwärts, bis in die Nähe des Elsass im Nordosten von Frankreich. Leere Transportzüge kamen den Soldaten entgegen, die wohl wussten, dass eine große Armee aufgestellt wurde. Noch sehr oft würde sich in den Kriegsjahren die Eisenbahn als schnelles und leistungsstarkes Transportmittel erweisen, um ganze Bataillone und Soldaten in kürzester Zeit von einem Frontabschnitt zu einem anderen befördern zu können. Das 108. Schützenregiment wurde, im Verband der 3. Armee, dem Armee-Oberkommando Nr. 3 im 12. Armeekorps unterstellt. An die 3. Armee des deutschen Kaiserreichs erging der Befehl, im zügigen Tempo und in sehr kurzer Zeit ihre Positionen im Aufmarschgebiet einzunehmen. Das Dresdner Regiment wurde Teil des deutschen Westheeres und sollte sich im Raum Malmedy in Belgien versammeln. Die oberste Heeresführung in Berlin setzte auf den Schlieffenplan mit einem Vormarsch durch das neutrale Belgien und einer Umklammerung der französischen Armee. Die Regimentskommandeure hatten zu dieser Zeit noch keine Information, wo es genau hinging und erhielten lediglich ihre Tagesbefehle. Bisher waren die Soldaten, ihre Ausrüstung und ihre Begleittrosse mit dem Zug gefahren. Von jetzt an ging es für alle zu Fuß im hohen Marschtempo weiter. Das 108. Schützenregiment gelangte schnell bis an das Maasgebiet, obwohl es in diesen Tagen sehr heiß und schwül gewesen war. Die Soldaten hatten die ganze Zeit über ihr schweres Feldgepäck, Munition und Waffen zu tragen. Trotz der großen Hitze und zügigem Marschtempo gab es keine Ausfälle im Regiment. Revolutionierte die Eisenbahn um die Jahrhundertwende die Wirtschaft und führte zum schnellen Warenaustausch und Personenverkehr in ganz Europa, so nutzten augenblicklich die Kriegsparteien das Transportmittel für ihre Zwecke. An wichtigen Bahnhöfen, Brücken und Kreuzungspunkten der Bahn wurden Armeeposten aufgestellt, um die Anlagen und Schienenstrecken zu schützen.

1914 – Übersicht mitgemachter Gefechte

| ▪ im März 1914 | Rekrutenmusterung in Pirna an der Elbe |

| ▪ 29. Aug. 1914 | Einberufung zum Heeresdienst |

| ▪ Herbst 1914 | Rekrutenausbildung in Dresden |

| ▪ 01. Nov. 1914 | Versetzung an die Westfront, Frankreich |

| ▪ 03. Nov. 1914 | Ankunft im Felde bei La Ville-aux-Bois |

| ▪ ab 05.11.14 | Kämpfe an der Aisne |

Der Erste Weltkrieg stellte hohe körperliche Anforderungen an jeden Soldaten. Sehr anstrengend war im Stellungskrieg der Frontausbau, um die eigenen Linien zu halten und einen uneinnehmbaren Wall herzurichten. Fortlaufend wurden die Befestigungen durch die französische Artillerie beschossen. Oft gab es Wochen, in denen es Tag und Nacht keine Ruhe gab und der feindliche Beschuss unentwegt anhielt. Wie froh war dann jeder Soldat, wenn es einmal für kurze Zeit in das zehn Kilometer hinter der Front liegende Dorf Berrieux ging! Ein Marsch zu den Quartieren mit vollem Gepäck, dem Gewehr und 120 Patronen, allem Geschirr und Spaten, war kein Zuckerschlecken. Im dem kleinen Ort Varianz spielte an den Nachmittagen die Regimentskapelle zur Freude der Soldaten.

Schützen- Kaserne im Jahr 1914 am Alaunplatz in Dresden, Andenkenkarte von Ernst Walter Dorschan

07. Oktober 1914 Karte von Walter nach Hause, von der Ausbildung

„Liebe Eltern & Geschwister, anbei eine Ansicht unserer Stube. Einen gestrigen Brief werdet Ihr wohl erhalten haben. Bitte sendet mir sofort etwas von dem, was ich Euch geschrieben habe. Werde wohl erst Mitte nächster Woche auf Urlaub kommen können. Herzliche Grüße an alle, Walter.“

Andenkenkarte von Walter, Karte vom Soldatenheim

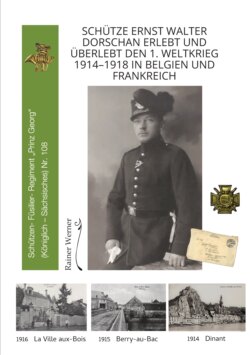

Ernst Walter Dorschan nach der Ausbildung, vor Abmarsch an die Front.

Der Manufakturist, vom 06. Juli 1907

Beschriftung auf Rückseite:

„So wenig wir sonst mit den Bestrebungen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen Verbandes sympathisieren, vornehmlich aus den eingangs erwähnten Gründen, das müssen wir rühmend von ihm anerkennen, dass er sich alle Mühe gibt, den Bildungsgrad seiner Mitglieder zu heben und dass er mit Ernst und Eifer sich dieser Aufgabe widmet.“

17. September 1914 Rekrutenpost an Walter Dorschan

Königsbrück bei Dresden/ Sachsen, Ankunft der gefangenen Franzosen

„Lieber Walter! Für Deine Grüße vielen Dank. Hoffentlich geht es Dir auch gut. Bei Laville-aux-Bois ist es jetzt gefährlich, da sei auf der Hut. Melde Dich bald mal. Sei ganz herzlich gegrüßt von Deinem Kameraden Rudolf.“

„Kriegskamerad Arthur Schiller“

Militärpass vom Schützen Ernst Walter Dorschan

„1914, Gruß von Deinem Mädchen“

Seitenauszug Seite 10 und 11

„Zu unserer Erinnerung, Gruß Dein Bruder Oskar“

Frühjahr 1914, Karte an Walter Dorschan

„Herzliche Grüße von hier sendet Dir Dein Freund Eugen. Sind jetzt im freien Felde, meine Anschrift lautet: E.-J.-Füsilierregiment Nr. 14 - 6. Bataillon, zurzeit in Ypern.“

08. August 1914, Alaunplatz in Dresden

Aufstellung des Regiments am 08. August 1914 auf dem Alaunplatz in Dresden, wie es Ernst Walter Dorschan erlebt hat. Bild aus dem Nachlass von W. Dorschan, als lose Blattsammlung.

16. September 1914, Deutsche Heldengräber bei La Musette in Frankreich

„Hier wurde Martin, Hauptmann der 12. Kompanie, am 16.09.1914 begraben.“

24. Februar 1914, Karte an Walter von einem Freund

„Lieber Walter! Wie geht es Dir, lässt ja gar nichts von Dir hören. Wir haben am 03.03.1914 eine Vergnügung, Beginn abends 7:00 Uhr. Wenn Du Zeit hast, kannst Du dich bei mir in der Kaserne einfinden. Das Vergnügen ist in der Reichskrone. Es grüßt Dich Dein Freund, habe immer viel Arbeit.“

05. April 1914, Truppenübungsplatz Zeithain,

„Lieber Cousin, ich bin nun wieder in diesem Nest hier eingetroffen. Mir will es gar nicht so recht behagen, meine Art als Transportsoldat im Lazarett Zeithain/ Königreich Sachen. Es grüßt Dich Dein Cousin Eugen“

17. Oktober 1914, Karte von Bruder Oskar Dorschan, Sächs. Ersatz-Bataillon

„Lieber Walter, für Deine Karte, die ich von Dir bekam Dank, in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehn. Ich wünsche Dir einen gesunden Feldzug, jedenfalls komme ich bald nach Hause. Auf gesundes, frohes Wiedersehen, grüßt auch Martha von mir. Herzlichst Dein Bruder Oskar.“

02. November 1914, Karte von W. Dorschan

„Liebe Eltern und Geschwister, wir sind in Eile soeben haben wir die 1. Rast – ¼ Stunde vor Leipzig. Wir haben es uns sehr gemütlich eingerichtet. Herzliche Grüße, Walter. Karte aus dem Zug, vom Transport an die Westfront.“

Am 30. August 1914 begann die Militär- und Kriegsdienstzeit von Ernst Walter Dorschan beim Schützen-(Füsilier-)Regiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 in Dresden, samt der Rekrutenausbildung in der Heimatkaserne. Mit einem Militärtransport kam er, wie viele andere Rekruten auch, am 03. November 1914 an der Front in Frankreich bei seinem Regiment an. Es galt, Verluste in den Regimentern wieder aufzufüllen, welche es in ersten Gefechten gab. Im Feld an der Front bei La Ville-aux-Bois traf Walter Dorschan ein. Dieser erlebte seinen zwanzigsten Geburtstag Ende November 1914 in der Reservestellung an der Straße von Laon nach Reims in Frankreich, nur 600 Meter von der vordersten Frontlinie entfernt. Das erste Weihnachten im Felde lag seine Kompanie, die zehnte des 108. Schützenregiments, wieder in der Reservestellung und seine Gruppe, die dritte des ersten Zuges der Kompanie, hatte gerade am Heiligen Abend Posten vor dem Regimentsunterstand. Unvergessen für Walter Dorschan blieb, dass er mit seinem Kameraden Rudi Willkomm dort von nachmittags 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf Posten stand, der Regimentskommandeur Graf Vitzthum von Eckstädt heraustrat und sagte: „Heute ist Heiliger Abend, hier habt ihr jeder eine Zigarre, aber raucht diese nicht auf dem Posten!“. Im Jahr 1914 hatte Georg Bärensprung das Divisionskommando und Regimentskommandeur war zu dieser Zeit Woldemor Graf Vitzthum von Eckstädt. Die Division agierte als selbstständig operierender Großverband des deutschen Heeres bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. In Friedenszeiten unterstanden die Divisionen den jeweiligen Landesfürsten.

Mitgemachte Gefechte

| 01.12.14 – 28.01.1916 | Stellungskämpfe an der Aisne |

| 10. Mai 1915 | Gefecht am Bois de la Lisette |

| 10. März 1916 | Erstürmung des Berges La Ville-aux-Bois |

| 25. April 1916 | Kampf um den Berg La Ville-aux-Bois |

| 10.08.16 – 28.02.1917 | Stellungskämpfe an der Aisne |

| 01.03.16 – 15.03.1917 | Stellungskämpfe an der Somme |

| 16.03.16 – 22.03.1917 | Kämpfe an der Siegfriedfront |

| 16.09 und 17.09.1917 | Vormarsch in Flandern |

| 13.09.17 – 03.12.1917 | Winterkämpfe in Flandern |

| 04.12.17 – 18.01.1918 | Stellungskampf in Belg.-Flandern |

| 27.02.18 – 20.03.1918 | Ruhezeit hinter der 18. Armee |

| 11.01.18 – 08.04.1918 | Stellungskampf in Franz.-Flandern |

| 09.04.18 – 14.04.1918 | Schlacht bei Armentieres |

| 15. April 1918 | Kampf um den Kemmelberg |

Verwundungen

| Januar 1917 | Höhe 108 im Steinbruch bei Berry-aur-Bac mehrere Tage verschüttet gewesen |

| 22. März 1917 | im Gefecht bei La Fere Halsdurchschuss 1mm neben der Halsschlagader |

| 15. April 1918 | 06:00 Uhr morgens am Monte de Lille bei Bailleul, schwerer Durchschuss rechter Unterschenkel |

Orden und Ehrenzeichen

| 04. April 1917 | Eisernes Kreuz der Klasse II. |

| 01. Mai 1918 | Beförderung zum übergeordneten Gefreiten |

Kommandobehörde

| 31. August 1914 | Ers.-Batl. Schützen-Regiment Nr. 108 Rekruten-Depot in Dresden Nr. Kriegsstammrolle 171 für 1914 |

| 1914 bis 1916 | Kgl. Sächs. Schützenregiment „Prinz Georg“ Nr. 108, 10.Kompanie |

| 19. August 1916 | versetzt durch Neugliederung Kgl. Sächs. Infant.-Regiment Nr. 391, 4. Kompanie, 1. Bataillon |

| 22. März 1917 | Sanitäter Zug 562 mit Transport Feldlazarett 2A – Kriegslazarett Nr. 10 |

| 01. Mai 1917 | Kgl. Sächs. Infant.-Regiment Nr. 391, 4. Kompanie, 1. Bataillon |

| 04. Juni bis 13. Juli 1917 | Ersatzbataillon Kgl. Sächs. Landwehr-Infant.-Regiment Nr. 106, 2. Kompanie Im Lazarett Erfurt zur Genesung |

| ab 12. Juni 1917 | Feld-Rekruten-Depot 32. Infanterie-Division, 1. Kompanie |

| ab 10.Juli 1918 | 3. Infanterie-Regiment Nr. 102 6: Kompanie im Lazarett Berlin |

| im Oktober 1919 | Entlassung aus Lazarett in Berlin zum Lazarett nach Löbau |

Mit einem Militärtransport kam Ernst Walter Dorschan am 03. November 1914 beim Schützen-(Füsilier-)Regiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 an der Front bei La Ville-aux-Bois an. Der Transport für das Regiment in Umifontaine bestand aus drei Offizieren sowie 541 Unteroffizieren und Schützen. Es war der dritte Verstärkungstransport, denn es galt, die hohen Verluste des Bataillons wieder aufzufüllen. Anfang Oktober des Jahres endete der Vormarsch des deutschen Heeres. Es kam in Frankreich zu einem Stellungskrieg, im Gebiet der Aisne mit Einbindung des sächsischen Regiments in viele aktive Kampfhandlungen. Im November 1914 wurden die Kompanien im Schützenregiment wieder aufgefüllt und Ernst Walter Dorschan der 10. Kompanie zugeordnet. Für die neu eingetroffene Verstärkung fehlten noch die Quartiere im vordersten Frontbereich. Es erfolgte eine provisorische Unterbringung im kleinen Ort Berrieur, etwa zehn Kilometer hinter der Front. Jener Ort war bisher vom feindlichen Beschuss verschont geblieben und nicht zerstört. Berrieur hatte noch einige verbliebene Einwohner, daher waren viele Häuser bewohnbar. Den sächsischen Truppen kam dies zugute. Die im Ort untergebrachten Soldaten führten an beschädigten Häusern mehrere Reparaturen durch, setzten Fenster und Türen wieder ein, auch dichteten sie zahlreiche Dächer ab. Schließlich stand die Winterzeit kurz bevor. Zum Glück blieb der November 1914 für die 10. Kompanie weitgehend ruhig. Es gab dennoch auf beiden Seiten der Front vereinzelt Patrouillenschießereien, diese waren noch ohne Verluste. Man wollte damit den Gegner in seinen Stellungen ausfindig machen. Eines Tages bauten die Franzosen zum Ärgernis der sächsischen Schützen nördlich von ihnen bei Pontavert schwere Geschütze auf. Die Orte Juvicourt-et-Damary und Amifontaine wurden nun täglich unter Beschuss genommen. Bekämpfen konnte die deutsche Artillerie die feindlichen Geschütze nicht, ihre Reichweite war dafür nicht ausgelegt. Tag und Nacht wurden die Quartiere und Gräben der sächsischen Kompanie beschossen, was letztendlich dazu führte, ihre Position zu verlassen. Am 22. November 1914, genau am Totensonntag des Jahres, ging in die noch erhaltene Kirche von Juvincourt ein Volltreffer der Franzosen ein. In der Kirche hatte das Schützenregiment eine Krankenstube eingerichtet. Bei diesem Treffer wurden acht Schützen getötet und dreizehn Mann schwer verwundet. Der starke Beschuss der Stellungen ließ einen Überfall der Franzosen vermuten, da einem Sturmangriff stets ein Artilleriefeuer vorausging. Das Regiment wurde in Alarmbereitschaft versetzt und auf das Schlimmste vorbereitet. Zum ersten Mal setzten die Franzosen ihre neuen Minenwerfer ein. Die Minen waren etwa kürbisgroß und mit Schwarzpulver gefüllt. Über eine Lunte wurde die Mine zur Explosion gebracht. Großen Schaden richtete das Geschoss nicht an, bei etwas Aufmerksamkeit war es möglich, dieser Mine rechtzeitig auszuweichen. Die allgemeine Gefechtslage Ende 1914 war für beide Streitkräfte enorm angespannt. Durch die kurze Entfernung der gegnerischen Gräben zueinander konnten sich die Soldaten sogar gegenseitig hören und miteinander unterhalten. Kein Heer schaffte einen tatsächlichen Geländegewinn und wollte nach den schweren Kämpfen zurückweichen. Die Schützengräben wurden fortan erweitert und zudem tiefer ausgebaut. Auf beiden Seiten der Front grub man sich buchstäblich in das Erdreich hinein. Die erste Linie richtete man als Kampfgraben her. Zusätzlich wurden viele Lauf-, Verbindungs- und Annäherungsgräben ausgehoben. Weiter hinten liegend entstanden Unterkunfts- und Verpflegungspunkte. Von hier aus sollten die Soldaten in den vordersten Gräben mit Nachschub, Verstärkung und allem Proviant versorgt werden.

Große Schwierigkeiten bereitete die Beschaffung von neuem Material für den Stellungsausbau. Meist war der Transport nur während der Nachtzeit und im Dunkeln möglich. Die Nähe zu den Franzosen ließ es nicht anders zu, bei Tageslicht wäre man ein sicheres Ziel für jeden Scharfschützen gewesen. Ein Dienst in der eingeteilten Transporttruppe war schwer, erfolgte dieser doch nachts in voller Ausrüstung, vielfach in strömendem Regen und unter feindlichem Granatfeuer. Tagsüber gab es auch keine Erholung, mussten die Soldaten doch dann wieder in der Truppe Dienst als Grabenposten leisten. Vieles ging nur in der Nacht zu transportieren, da die Franzosen den Berg bei La Ville-aux-Bois besetzt hielten. Von dort aus hatte der Gegner, zum Leidwesen des 108. Schützenregiments, eine gute Sicht auf die deutschen Stellungen.

Ende November 1914, an einem Nachmittag, zeigte sich der Feind etwas unruhiger als sonst. Die sächsischen Posten im Kampfgraben vorn beobachteten eine rege Tätigkeit und Verstärkung bei den Franzosen. Prompt setzte ein Feuerüberfall des Gegners mit Wurfgeschossen und Granaten ein. Zum Glück waren viele Geschosse nur Blindgänger und richteten keinen großen Schaden an. Am 2. Dezember 1914 übernahm Oberleutnant Schubert die 10. Kompanie, in der Walter Dorschan diente. Nicht alle Soldaten des Bataillons quartierten zu dieser Zeit in fertigen Unterkünften direkt hinter der ersten Kampflinie. Unentwegt wurde daher am Ausbau der Verteidigungslinie und an der Errichtung neuer Schutzräume gearbeitet. Es war ein Wettlauf beider Armeen, die eigenen Stellungen zu befestigen, den Gegner möglichst bei seinem fortschreitenden Ausbau zu stören und eigene erkämpfte Schützengräben nicht wieder zu verlieren. Die Front in Frankreich wurde nach und nach zu einem Wall ausgebaut, welcher uneinnehmbar sein sollte. Die militärische Auseinandersetzung ging in einen lang andauernden Stellungskrieg über. Aus der Reserve ging es jeweils für sieben bis zehn Tage zum Dienst in die vordersten Gräben. Die sächsischen Soldaten wurden sehr oft mit Gewehrgranaten und Revolverkanonen beschossen, Tag und Nacht gab es keine Ruhe. Selbst die Verpflegung stockte eine Zeit lang, weil viele der Laufgräben repariert werden mussten. Oft gab es daher hohe Todesfälle und erst Mitte Dezember 1914 hatte das Regiment volle Gefechtsstärke. Es traf der Ausgleich für gefallene Kameraden ein, ebenso kam eine große Anzahl genesener Verwundeter zurück. Im Durchschnitt hatte das Schützen-(Füsilier-)Regiment „Prinz Georg“ (Königlich Sächsisches) Nr. 108 an die 50 Offiziere und 2.500 Schützen.

27. November 1914, Brief von L. Georg Bierling & Co. AG

„Herrn Walter Dorschan, zurzeit im Felde. Fröhliche Weihnachten und die besten Wünsche für ein glückliches neues Jahr rufen Ihnen hierdurch die Direktion, Beamten und Meister der L. Bierling & Co. AG zu. Wir haben alle herzlichst gewünscht, Sie zum Weihnachtsfest wieder bei uns zu sehen. Da es nun leider nicht möglich ist, möchten wir ein wenig dazu beitragen, dass Sie im Feindesland Weihnachten auf deutsche Art feiern können, und übersenden Ihnen deshalb zwei Kisten, hoffend, dass Sie für den Inhalt Verwendung haben. Zurzeit hat sich die Anzahl unserer draußen stehenden Leute erheblich vermehrt. Wir müssen diesmal 30 Kisten packen und 6 weitere Kollegen sind ebenfalls eingezogen, stehen aber noch im Lande in Gefangenenlagern oder Rekruten- Depots. Dieser werden wir kurz vor dem Feste gedenken. Glücklicherweise haben wir Nachrichten über Verwundungen und Tod nicht mehr erhalten und hoffen, dass es auch so bleibt und dass alle wohlbehalten und siegreich zurückkommen. In der Fabrik herrscht jetzt etwas mehr Leben. Wir fangen wieder früh ½ 7 Uhr an und arbeiten bis Nachmittag ½ 4 Uhr. Jetzt vor Weihnachten gibt es hauptsächlich in den Zigarettendosen zu tun und diese Arbeit wird auch bis Ende des Jahres anhalten. Wie sich nächstes Jahr die Verhältnisse entwickeln werden, weiß noch niemand, da es vor allem davon abhängt, wie viel Blech wir bekommen können, da dasselbe bisher zum größten Teil aus England kam. Deutschland kann nicht genug Blech herstellen und ist auf fremde Einfuhr angewiesen. Bis dahin werden Sie aber wohl mit den Herrn Franzosen und Russen und den verdammten Engländern ein ernstes Wort gesprochen haben, dass auch hier im Inland über vieles hinweggeholfen wird. Da wiederholt Beraubungen von Feldpostpaketen vorgekommen sind, teilen wir Ihnen mit, was unsere Sendung enthält; von dem Punsch rechnet man 1 Teil Punsch auf 5 Teile Wasser, nach Belieben stärker oder schwächer zu brauen. Es genügt die Essenz in kochendes oder heißes Wasser zu gießen und dann gut umzurühren. Bleiben Sie gesund, lassen Sie einmal hören, ob Sie alles richtig erhalten haben und seien Sie herzlich gegrüßt von der Direktion, den Beamten und Meistern.

PS: Wir haben bedauert, dass Sie sich nicht einmal in Uniform vorgestellt haben, hoffen aber, dass es Ihnen gut geht und vor allem Sie gesund wiederkommen.“

16. Dezember 1914, Brief von L. Georg Bierling & Co. AG

„Herrn Walter Dorschan, zurzeit im Felde. Wir freuen uns, von Ihnen ein Lebenszeichen erhalten zu haben und hoffen, dass es Ihnen immer noch gut geht und Sie unsere kürzliche Weihnachtssendung richtig erhalten haben. Hier hat sich wenig geändert. Jetzt vor Weihnachten gibt es etwas mehr zu tun, dafür wird es jedenfalls Anfang nächsten Jahres umso ruhiger. Herr Kressner, was Sie besonders interessieren wird, liegt seit 8 Tagen im Friedrichstädter Krankenhaus, und zwar, so viel wir gehört haben, wegen eines Nierenleidens. Leider ist vorige Woche von unseren Leuten wieder ein Drucker gefallen, während Lithograph Kraut verletzt worden sein soll. Hoffen, dass Sie uns stets nur Gutes berichten können, und so senden wir Ihnen die besten Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche.“