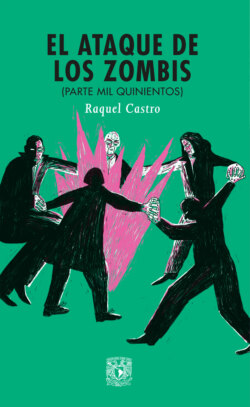

Читать книгу El ataque de los zombis - Raquel Castro - Страница 8

El plan perfecto

ОглавлениеMe despierta el teléfono en la madrugada. Sin ver la pantalla adivino que no han dado las cinco y que quien llama es mi jefe. Aunque ya me lo esperaba, la angustia hace que me duela el estómago. No sé si contestarle, poner en silencio el aparato o echarme a llorar. Lo único que quiero, en realidad, es descansar un poco, algo que no he hecho desde que empecé a trabajar con él.

Lo peor de todo es que me lo habían vaticinado: cuando acepté el trabajo hubo quien me dijo que iba a ser terriblemente absorbente; que perdería a mis amigos y a mi novio y que terminaría con mucha ropa de marca y mucho zapato cuco, pero sola como un perro. Que acabaría como propiedad de mi jefe.

No me acuerdo si no lo creí o si no me importó: lo que sí recuerdo es que estaba harta de estar perdiendo a mis amigos de tanto pedirles dinero prestado y que me daba mucho miedo perder a Toño, mi novio, por no poder ir a ningún lado a menos que él disparara todo.

Desde que conocí al jefe me di cuenta de que sería una chamba difícil. Philip Smith era un señor joven, de unos cuarenta años, muy trajeado, muy guapo y muy erguido. No era gringo, o por lo menos no tenía acento.

—Soy Phil y soy workohólico —bromeó al presentarse.

Luego, más en serio, me pidió que le hablara de tú y le dijera Phil, pero sólo cuando no tuviera clientes. En esos casos le tenía que decir “señor Smith”.

—¿Como en Matrix? —le pregunté, tratando de romper el hielo, pero él se encogió de hombros y le tuve que explicar que era una película vieja de ciencia ficción.

Lo primero que me pesó fue el horario: llegaba a las siete de la mañana y recibía al muchacho del puesto de revistas, que traía los seis o siete periódicos que Phil revisaba diario. Luego iba a una tienda cercana a comprar fruta fresca: a Phil le gustaba tener un platón lleno cerca de su escritorio y era todo lo que comía durante el día.

A las ocho yo revisaba su correo personal y borraba todo lo que no tuviera en el asunto la palabra dissolve, que (ahora lo sé) era una clave. Los mensajes que sí la traían, los dejaba sin abrir para que Phil los leyera y contestara.

A las ocho cuarenta y cinco preparaba el café.

A las nueve en punto llegaba Phil, entrábamos a su privado y me dictaba todos los nombres de la gente con la que le tendría que comunicar durante el día. Luego, yo le decía las citas de la mañana. Casi todas eran en la oficina: a Phil le chocaba salir.

A las dos de la tarde me iba a comer y regresaba a las tres. Más llamadas y más citas.

A las siete en punto, se iba. Yo me quedaba un rato más para lavar la cafetera y las tazas que se habían usado durante el día.

A las tres semanas de estar con ese ritmo de trabajo, una mañana llegó Phil a las ocho y media y me dio una memoria USB.

—Hoy no me pases llamadas. Tengo que preparar una conferencia —dijo. Y se encerró en su privado.

Yo no sabía qué hacer con la USB y me daba pena molestarlo, pero a los quince minutos salió de nuevo.

—Ah, en ese drive hay un archivo de Excel. Llama a todos los de la lista y diles que la reunión será… —y me dictó los datos.

Cuando abrí el archivo me espanté: eran cientos de contactos. Sentí alivio al releer el dictado y ver que faltaban varias semanas para la reunión. Sólo así podría avisarles a todos.

A las dos de la tarde había logrado hablar con cincuenta y siete personas y había dejado casi cuarenta mensajes en buzones de voz, de los cuales quince me habían devuelto la llamada. En total, veinte habían confirmado su asistencia. Me sentía orgullosísima de mi eficiencia.

—Phil, voy a comer; ¿te traigo algo? —le pregunté.

—¿Cómo que vas a comer? ¿Cuántos confirmados tienes?

Le dije. Se indignó. Me gritó que esa reunión era importantísima y que no me podía ir si no confirmaba por lo menos la asistencia de trescientas personas.

—Qué ideas; comer algo… puros pretextos para no trabajar —me dijo en un tono tan despectivo que se me hizo un nudo en la garganta. Mejor me salí de su privado para no llorar frente a él.

No se fue a las siete en punto, ni a las ocho.

A las diez de la noche yo tenía doscientas treinta confirmaciones, la garganta irritada y los ojos rojos de aguantar las lágrimas. No me atrevía a irme y seguía haciendo llamadas, aunque ya varias personas me habían contestado molestas por hablar a deshoras.

A las once salió Phil de su despacho.

—¿Todavía por aquí, señorita? —me preguntó. Parecía genuinamente sorprendido.

—Llevo doscientas cincuenta —respondí, esperando el regaño.

—Huy… bueno… de todos modos ya no son horas para estar hablando. Vete a tu casa y mañana le sigues. Pero te aplicas, no como hoy en la mañana.

Sentí que se me iba toda la sangre a la cara, del enojo. Pero él no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, y siguió como si nada:

—Nada más lava las tazas y revisa el correo antes de irte, ¿sí? Y mañana tráete un sándwich o algo.

No me dio tiempo ni de asentir: se fue de inmediato. Yo no sabía si sentirme agradecida de que me había hablado tan como si nada después de la gritoniza del medio día, o indignada porque encima de que me había tenido que quedar hasta esa hora me había hecho el reproche de que no me había encargado de mis tareas normales. Pero me dolía tanto la espalda y tenía tanta hambre que, ante la duda, preferí no pensar.

Los siguientes días fueron iguales, horribles, largos. Pasaba todo el tiempo sentada en la oficina, pegada al teléfono. Si Phil veía en su extensión que el foquito de la mía estaba apagado por más de un minuto, salía de su privado y, según su estado de ánimo, me gritaba o me suplicaba que no me detuviera.

Cuando terminé de hacer las invitaciones le pedí permiso de faltar al día siguiente para ir al doctor porque el dolor de espalda era ya terrible. Pero se puso como loco:

—Ay, niña, no seas mañosa. Todas las enfermedades están en la mente. Si tú quieres te dan, si no, no. ¿Y no ves que estamos en una urgencia?

—Ya llamé a todos los de la lista —traté de defenderme.

—Pues ahora hay que reconfirmar a los que dijeron que sí van a ir a la reunión.

Así que tuve que llamar de nuevo a todos para reconfirmar su asistencia.

Y cada que colgaba el teléfono me quedaba con la sensación de que era gente rara. Aún no sé muy bien cómo explicarlo, pero tenían algo en el tono de voz, todos: una como urgencia. También pensé que podía ser algo como una fe: sonaban como mi tía la que entró a una secta.

Mientras tanto, las cosas con Toño comenzaron a ir mal. Justo el día de la famosa reunión de Phil, que fue la primera vez en mucho rato que salí a una hora decente, tuvimos un pleitazo.

—Pasas más tiempo con el tal Phil que conmigo —reprochaba.

—¡No es cierto, flaco! Hay días que lo veo cinco minutos.

—Ajá. ¿Y quieres que te crea que te la pasas trabajando sin parar, sin verlo siquiera, desde las siete de la mañana hasta las diez, once de la noche? ¿Por qué ni siquiera me contestas el teléfono cuando te llamo a tu oficina? ¿Se pone celoso?

—¡Porque tengo que hacer no sé cuántas llamadas al día! ¿De veras no entiendes?

—¡Ni siquiera me has dicho a qué se dedica este cabrón!

Me quedé de a seis: yo misma no lo sabía. No tenía ni idea de qué había ido “la reunión”, no sabía qué le decían en los mails que no eran spam, no sabía qué buscaba en los periódicos, de qué hablaba con la gente a la que yo le comunicaba, de dónde sacaba dinero para pagarme.

Nada.

Cero.

Al día siguiente de la discusión, llegué a la oficina con la firme intención de encarar a Phil. Pero encontré un postit sobre mi computadora: “Voy de viaje, te encargo todo”. No decía más. Traté de llamarle a su celular, pero me mandó al buzón. Abrí el correo electrónico, con la esperanza de que hubiera instrucciones específicas, pero no. Preparé el café, más que nada por rutina, y al darme cuenta de lo absurdo que había sido, me serví una taza por primera vez desde que había entrado a trabajar ahí. También me comí una manzana del frutero de Phil.

Entonces me puse a hacer mi trabajo: borré el spam, puse los periódicos sobre el escritorio de Phil… y luego estuve prácticamente sin hacer nada hasta las siete, excepto los ratos que me tomaba recibir a quienes tenían alguna cita con mi jefe y decirles que los reagendaría a la brevedad. También contesté una que otra llamada, pero en cada caso mi respuesta era la misma: no sabía cuándo iba a regresar el señor Smith, ni dónde localizarlo, ni nada.

Los días siguientes fueron más o menos iguales. Como Phil no me dejó dinero, dejé de comprar fruta. La cuenta de los periódicos se pagaba toda junta a fin de mes, así que se siguieron acumulando en el escritorio de mi jefe, porque yo no sabía si tirar o guardar los viejos. Me aficioné al café.

En la quincena me depositaron mi sueldo puntualmente, pero tuve que usar casi la mitad para pagar la luz y el teléfono de la oficina, para evitar que los cortaran. Las llamadas seguían llegando y yo no sabía si cancelar o no las citas de los días siguientes, por lo que seguía recibiendo gente para decirle que le daría una nueva cita tan pronto regresara mi jefe. Eso sí: salía puntualmente a las siete. Y mi acto máximo de rebeldía era lavar la cafetera y mi taza un día sí y otro no.

Casi veinte días después, Phil regresó. Llegué una mañana a la oficina y ahí estaba, sentado en mi escritorio, furioso.

—No puedo creer que no hayas hecho nada en mi ausencia. Tengo miles de mails con quejas. No cancelaste las citas, no mandaste la correspondencia. ¡No reservaste la sede de la siguiente reunión!

Traté de explicarle lo que sí hice, de recordarle que nunca me dijo absolutamente nada de la correspondencia ni de la reservación ésa. No quiso escucharme. A cada cosa que yo le decía, él me repetía otra vez todo lo que yo no había hecho, despacio y con énfasis en cada sílaba, como si yo fuera sorda o tonta.

—Hasta la señora de la fruta se quejó: no fuiste ni una vez. Pero eso sí, casi te acabas mi café. ¿Y qué se supone que haga con esas montañas de periódicos que amontonaste en mi escritorio?

Me desesperé y acabé pidiéndole perdón. Obviamente, no me atreví a decirle que me reembolsara lo de la luz y el teléfono.

A partir de su regreso, la conducta de Phil se volvió más y más rara. A veces me daba instrucciones muy precisas de cómo hacer cosas intrascendentes; otras, era ambiguo y me dejaba a mi suerte. Por ejemplo, en la víspera de la segunda reunión me dejó un postit sobre mi PC. Decía “CATERING!”

¿Quería catering? ¿Para cuántas personas? ¿Qué incluyera qué? ¿O me preguntaba si estaba incluido en el servicio que reservé? Con mucha pena le pregunté y para contestarme usó su tonito de “eres sorda o tonta”.

—Ay, niña… que lo canceles, obvio. ¡Intelígete!

Luego empezaron las llamadas a deshoras.

Una vez, a las once de la noche, para preguntarme el clima en Campeche. Siete de la mañana de un domingo, para preguntarme si había comprado el garrafón de agua purificada el viernes anterior.

Dos de la mañana de un martes, para asegurarse de que me presentaría al trabajo en horario normal al día siguiente.

—Claro que sí, Phil. Como siempre.

—Muy bien. Es que soñé que no ibas y me dejabas con toda la carga de trabajo.

En la oficina, salía de pronto de su reservado a platicar conmigo, sin importarle si había o no qué hacer. O me llamaba a su despacho cuando ya era mi hora de salida y me servía una taza de café, para tenerme ahí sentada mientras él contestaba correos. De pronto, como que se acordaba de que yo estaba ahí y me dictaba alguna carta o me daba cualquier indicación para el día siguiente.

Fuera de la oficina, tenía que estar al pendiente de mi celular todo el tiempo.

Una vez que lo apagué en el cine, cuando salí tenía doce llamadas perdidas suyas. Le marqué de inmediato.

—Nunca me contestas el teléfono. Pero eso sí, te pasas la vida twitteando desde tu chingado iPhone. Para eso sí tienes recepción, ¿no?

Estaba exagerando. Pero me dio entre horror y vergüenza que él supiera de mi cuenta en Twitter, así que me quedé muda. Cuando terminó de regañarme me dijo el motivo de su llamada: que al día siguiente le comprara a la señora de la fruta mandarinas en vez de naranjas.

Me daba terror cada vez que sonaba mi celular. Despertaba en las mañanas con náuseas y dolor de cabeza. El dolor de espalda ya era permanente y se me empezó a dormir un brazo. Toño me compadecía a medias, porque estaba de acuerdo en que Phil era un tirano, pero no podía entender por qué aceptaba yo ir a deshoras a la oficina o por qué le contestaba el teléfono fuera del horario de trabajo.

Una mañana, Phil me llamó a su despacho.

—¿Un café, querida?

Estaba en su modalidad amable.

—Perdona si en ocasiones he sido un poco duro, pero no es un año normal de trabajo. Estamos viviendo un periodo extraordinario.

No supe qué contestar, así que siguió hablando.

—Te lo cuento porque has demostrado ser leal. Pero no se lo digas a nadie. ¿Me lo juras?

Asentí con la cabeza.

—Se va a acabar el mundo. En pocos meses.

Sentí ganas de correr lejos, pero sólo pude volver a asentir con la cabeza.

—No es broma. Es una cuestión magnética. Se está despolarizando la Tierra y si eso acaba de ocurrir, todos los átomos se separarán y se perderán en el vacío. Las reuniones que organizamos (que sin ti no se harían, por cierto. Gracias, querida) son para canalizar la energía y potenciarla para que eso no pase. Es un plan perfecto, pero faltan dos reuniones más: una preparatoria, como las anteriores, y la decisiva. El mundo depende de nosotros, pero debemos trabajar a marchas forzadas. Te necesito más que nunca.

Imagino que mi cara estaba para foto, pero él no hizo ningún comentario al respecto. Me dio un par de engargolados gordísimos y me dijo que mi tarea para el día era leerlos, entenderlos y “ponerme la camiseta”.

Lo peor de todo es que, al leer los documentos que me pasó, me di cuenta de que era verdad todo lo que me había dicho. En los engargolados había pruebas irrefutables de que una tormenta cósmica se acercaba a la Tierra desde otra dimensión y nuestras opciones eran solamente dos: que se reuniera suficiente gente adiestrada para generar un campo magnético que la rechazara o disolvernos en la nada. Lo que más me aterró fue que los textos estaban redactados de un modo tal que se tenía que creer en ellos incluso si uno no lo deseaba o si, como es mi caso, no sabía nada de ciencia. Leí todo y supe que era verdad. Supe que no dejaría de creer nunca.

Así, aterrorizada, fui al privado de Phil.

—¡Tenemos que difundirlo, llamar a los periódicos, que todo mundo sepa! —estaba yo histérica.

—Cálmate, niña. Si hacemos eso, vamos a tener millones de personas al borde del colapso, justo como estás tú. Eso no sirve de nada. Lo que tienes que hacer es ser discreta y confirmar a los asistentes de la siguiente reunión. Ése es tu granito de arena.

Vinieron días todavía peores. Encima de que tenía que estar haciendo llamadas desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, me daba pavor que no consiguiéramos nuestra meta. Y me pesaba muchísimo no poder contarle nada a mi novio o a mis amigos. Aunque, claro, ni siquiera los veía.

El humor de Phil era otro problema: cada vez más voluble, se enojaba de todo y luego se contentaba como si nada. Me hacía la ley del hielo si desde su punto de vista me había equivocado en algo y cuando me perdonaba me dejaba algún regalo sobre mi escritorio, o me llamaba al teléfono de la oficina desde su extensión para contarme cualquier tontería.

—Tenemos mil doscientos confirmados, Phil. ¿Será suficiente?

—Para esta reunión necesitaríamos unos dos mil. Háblales aunque sea de madrugada. Y prepárate, la última va a estar más difícil.

Casi me mudé a vivir en la oficina.

Mi mamá me habló muy preocupada. Me dijo que temía que me hubiera metido en negocios sucios. Se enojó porque me tuve que despedir a los dos minutos.

—Ái me hablas cuando volvamos a existir para ti —dijo antes de colgar.

Toño me condicionó:

—Entiendo que eres responsable y que te importa tu chamba. Entiendo que viene un evento importante. Pero si después de eso sigues en las mismas, cortamos.

Con todo, logré que confirmaran dos mil doscientos. Pensé que Phil me invitaría a la reunión, pero no mencionaba nada, así que le pregunté.

—No estás lista; ya te dije que tu parte es otra.

Supongo que puse cara de decepción, porque añadió:

—Lo que haces es tan importante o más que lo que hace la gente que va. Y piensa que a la siguiente tenemos que ser cinco mil. Ve pensando en dónde podría ser.

A lo mejor no nací para ser heroína. La sola idea de tener que conseguir un lugar para cinco mil personas “barato, céntrico y discreto” (como me había encargado Phil) me pesaba. Eso por no hablar de todas las llamadas que habría que hacer. ¿Y si al final no conseguíamos salvar al mundo? Otra gente habría pasado sus últimos días a gusto, yendo a bailar, comiendo sabroso o cogiendo, mientras yo habría vivido colgada del teléfono, soportando a un jefe bipolar.

Cuando Phil me pasó el archivo con diez mil contactos y me dijo que teníamos un mes para confirmarlos, me pregunté si no sería mejor, de veras, que se acabara el mundo. Pero de inmediato me arrepentí. Tenía que sacrificarme por mi mamá, mi novio, mis amigos. Y también porque tenía el sueldo de varios meses acumulado en mi cuenta: a la fecha no había tenido tiempo de gastármelo en la ropa fina y los zapatos cucos que me habían profetizado.

—Oye, Phil, ¿y no estaría bien contratar a alguien más? Digo, entre dos lo haríamos más rápido… —me atreví a sugerir.

Me miró como si le hubiera mentado la madre.

—¿Qué tan difícil es agarrar el teléfono y hacer una llamada? Si te aplicaras, podrías hacer treinta o cuarenta en una hora. ¡Trescientas en un día, y sin quedarte hasta muy tarde!

Una matemática excelente, siempre y cuando cada vez me contestara de inmediato justo la persona a la que le tenía que llamar, que me escuchara con atención y no tuviera ninguna duda, que tuviera un lápiz y un papel a la mano y no me pidiera que le dictara más despacio la dirección de la sede de la reunión. También haría falta que nunca se me secara la garganta ni necesitara ir al baño ni estornudara…

La verdad es que me ofendió por insensible. Supongo que se me notó, porque de inmediato cambió el tono para ser otra vez el jefe amable y comprensivo:

—Mira, niña, te prometo que cuando salvemos el mundo todo va a cambiar. Lo haremos público y ganaremos un dineral. Claro, entonces habrá más trabajo, pero será mucho mejor pagado.

—Phil, si salvamos el mundo…

—¿Cómo que “si salvamos”? ¿No confías en mí? Di “cuando salvemos” —me interrumpió.

—Bueno. Cuando salvemos. Cuando salvemos el mundo… yo voy a renunciar. No puedo seguir haciendo esto.

Mi jefe soltó una carcajada larga.

—¿Estás loca? ¿No te acuerdas del contrato que firmaste? Te comprometiste a trabajar de por vida en esto. Nuestra misión es demasiado delicada como para dejarte ir.

Cuando llegué a mi casa leí por primera vez mi copia del contrato. Era verdad. Decía que yo trabajaría para siempre con Phil y que si algo me pasaba, él no sería responsable. Estaba redactado del mismo modo que los documentos que probaban el fin del mundo: quien lo leyera sabría que yo era, de hecho, propiedad de Phil, y no lo dudaría nunca. Yo no lo dudaba. Era una pesadilla.

Pasé los siguientes días haciendo llamadas telefónicas como sonámbula. Casi lograba las trescientas diarias.

Cuando llegaba a casa sólo quería dormir, pero al acostarme se me espantaba el sueño y pasaba horas mirando el techo, pensando en qué nuevos arranques habría que aguantarle a Phil al día siguiente. Mis ojeras ya eran imposibles de disfrazar con maquillaje.

La noche antes de la reunión, Phil me llamó a su privado.

—Querida, estamos a punto de hacer historia. Mañana a las cinco de la mañana crearemos una nube energética a través de la mente colectiva de todos los invitados. A las diez de la mañana seremos héroes. Te acabo de mandar un correo con nuestros contactos de prensa, para que en cuanto termine la reunión les llames y programes entrevistas…

Yo ya estaba decidida. Hacía días que había armado mi plan, y también era perfecto. Asentí como si me encantara la idea y le serví un último café. Se lo tomó sin darse cuenta del refractil ofteno que vertí en la taza antes de dársela.

Mientras él se quedaba dormido, tomé su celular, salí de su privado y cerré por fuera con doble llave. Bajé el switch de la electricidad y abandoné la oficina. También cerré la puerta de afuera con doble llave. No había forma de que él pudiera salir para estar a tiempo en la reunión, incluso si despertaba antes de lo previsto. Tiré el teléfono de Phil en un basurero afuera del metro. Luego fui al lugar que había conseguido para la reunión y pegué en las puertas los carteles que imprimí temprano en la oficina: HUBO UN ERROR EN LOS CÁLCULOS: SE POSPONE LA REUNIÓN.

Ya que estuve lejos de ahí le llamé a Toño. Fuimos a un centro comercial, me compré un vestido de marca y unos zapatos cucos. Luego nos metimos al cine y lo invité a cenar en nuestro restaurante favorito. De ahí nos fuimos a su departamento. Reímos, vimos tele, hicimos el amor. Me quedé dormida en sus brazos.

Desperté hace rato, cuando sonó mi celular. No tuve que mirar la pantalla para saber que era Phil. Tomé el aparato y vi la hora: 4:55.

Lo puse en silencio y me volví a acomodar en los brazos de Toño.

—¿No le vas a contestar al loco de tu jefe? ¡Se va a acabar el mundo!

—Sí. Que se acabe —le respondí y le di un beso. Se quedó dormido de inmediato.

Acaban de dar las cinco. Se me cierran los ojos y por primera vez en mucho tiempo, mientras todo empieza a disolverse, me siento tranquila.