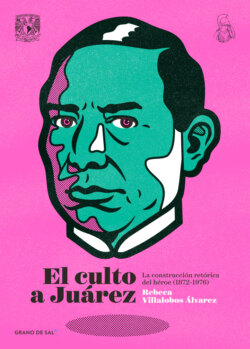

Читать книгу El culto a Juárez - Rebeca Villalobos Álvarez - Страница 8

Introducción

ОглавлениеLa lectura de este libro requiere una advertencia que es, al mismo tiempo, una invitación. A lo largo de las siguientes páginas poco se dice sobre la vida y la obra de ese personaje fundamental de la historia mexicana que nació en Guelatao el 21 de marzo de 1806 y murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. La extraordinaria trayectoria de aquel indígena oaxaqueño, bautizado con el nombre de Benito Pablo Juárez García, ha sido estudiada en un imponente conjunto de obras que, a diferencia de la presente, sí refieren los motivos o bien las circunstancias que explican la relevancia de Benito Juárez en la historia política del México decimonónico. Al público interesado en esos temas es preciso aclararle que sus preocupaciones no serán cabalmente atendidas en esta obra. La advertencia, sin embargo, no pretende disuadir al lector sino invitarlo a pensar la figura de Juárez de una forma poco habitual. Lo que este libro ofrece es un ejercicio de reflexión crítica que exige trascender los límites del contexto vital e histórico propio del personaje, en aras de una comprensión más cabal de su trascendencia en la cultura nacional a lo largo de los cien años que van desde su muerte hasta la década de los setenta del siglo XX.

Esta suerte de exordio implica problematizar la idea misma que hemos heredado y a la vez construido de ese personaje histórico; implica cuestionar, por ejemplo, cuáles son las razones que explican su trascendencia como símbolo de la ley, el Estado o el poder. La obra que el lector tiene en sus manos no pretende ser un libro sobre Benito, el hombre o el político, sino sobre la figura heroica de Juárez, esto es, un estudio acerca de las cualidades que, a lo largo del tiempo, fueron consolidando una imagen mítica y emblemática, utilizada tanto en el ámbito de la política como en el del arte y la cultura populares. Semejante perspectiva de interpretación requiere una mirada crítica que se ocupe del proceso de construcción de una figura heroica que no debe confundirse con el individuo de carne y hueso. El mito o los mitos sobre el Benemérito de las Américas (tanto como las múltiples representaciones en que se manifiestan) no fueron gestionados por Benito Pablo Juárez García, ni sus consecuencias calculadas por él. Incluso si consideramos la generación de la Reforma como la primera en promover tal reivindicación, estamos obligados a reconocer que el llamado culto a Juárez superó los límites de su propia época y de hecho ganó relevancia gracias a otras generaciones que, en circunstancias más lejanas y también muy distintas, apelaron a su nombre como principio y símbolo de sus propias luchas. Esta obra, en suma, se preocupa más por la figura del héroe que por la situación del individuo o sus cualidades, y la distinción es importante porque revela el sentido cultural y la dimensión social de los distintos mitos, ideas y representaciones de los héroes.

A raíz de la publicación de obras ya clásicas en la materia, como El mito del nacimiento del héroe (1906) de Otto Rank o El héroe de las mil caras (1949) de Joseph Campbell, el estudio del héroe parecía circunscrito al ámbito del psicoanálisis o al de la historia del arte clásico pero, con el paso del tiempo, estas líneas de investigación se fueron alimentando de muy diversos análisis sobre la morfología del mito heroico, no sólo en la tradición clásica, sino también en otros contextos histórico-sociales. De hecho, el pionero estudio de Rank ya expresaba la intención (que otros distinguidos intelectuales hicieron suya años después) de ofrecer “una visión más profunda del contenido de los mitos” que permitiera entender, al mismo tiempo, “el carácter de esos movimientos generales de la mente humana”.1 De acuerdo con Rank, “el estudio psicológico del contenido esencial de estos mitos podría contribuir a revelar la fuente de la cual ha manado uniformemente, en todo tiempo y lugar, un contenido idéntico de los mitos”.2 La sociología y la antropología, por su parte, se encargaron de ampliar la mirada académica sobre el mito y con ello también la del llamado liderazgo heroico, y, si bien no es éste el espacio para referir la vasta y fascinante literatura académica al respecto, es importante subrayar el creciente interés de los círculos académicos en el siglo XX por interpretar los mitos, en general, como estructuras complejas y a la vez dinámicas,3 y al héroe, en particular, como una expresión de esa intrincada red de símbolos culturales. La tipología weberiana del liderazgo heroico, contenida en su clásico estudio Economía y sociedad (1921-1922),4 es acaso una de sus expresiones más tempranas. A mayor o menor distancia de estas referencias canónicas, lo cierto es que, en la actualidad, las investigaciones sobre el tema no dudan en reivindicar la complejidad del mito heroico al igual que su importancia sociocultural. Tampoco se elude, antes bien se promueve, el análisis comparativo de diversas expresiones heroicas5 y, aun si esta ruta metodológica no necesariamente propone la construcción de una teoría general del mito del héroe, sí se preocupa por establecer vínculos entre distintas manifestaciones y, sobre todo, constituye una propuesta de interpretación que exige la concurrencia de diversas técnicas de análisis y objetos de estudio. De acuerdo con Hugo Bauzá, por citar un ejemplo, “el estudio del ‘mito del héroe’ no implica sólo ocuparse de un determinado ámbito de la mitología, sino que su tratamiento rebasa el campo conceptual de las leyendas heroicas en tanto que se inscribe en el marco de la historia de las ideas y del pensamiento”.6 Esta perspectiva privilegia la dimensión histórica del problema del héroe y advierte la necesidad de recurrir a distintos tipos de análisis con el propósito de “reconstruir el discurso histórico de ese mito y ver, al mismo tiempo, cómo dicho relato sirve también como un sistema de referencia para la comprensión de una determinada cultura”.7 Según este punto de vista, la historia del héroe es la historia de sus expresiones discursivas, al igual que el “estudio de las diferentes resemantizaciones a que ha sido sometida la figura del héroe a lo largo del tiempo”.8

Mis reflexiones en torno a Juárez se fueron tejiendo al amparo de estas ideas y con la convicción de que el estudio de la figura heroica visibiliza los vínculos entre política, estética y retórica. Esto equivale a afirmar que las distintas manifestaciones del culto o el mito del héroe expresan un conjunto de prácticas, ideas, valores y actitudes socialmente construidos y culturalmente condicionados. Desde esta perspectiva, la figura heroica reivindica idearios y programas políticos pero también actualiza sensibilidades estéticas; se legitima gracias a una retórica eficaz o pierde vigencia cuando las estrategias de adhesión que actúan a favor del héroe se desvinculan de las preocupaciones sociales o de las identidades colectivas. Si bien el héroe se constituye mediante la individualización de símbolos y atributos en un solo personaje, el culto del que es objeto es resultado de prácticas, creencias y percepciones compartidas. Esta forma de concebir el problema del héroe no ha escapado a la mirada de la historiografía académica que, desde distintas trincheras, lleva décadas estudiando la relación de los héroes con la conformación de identidades colectivas y los procesos de construcción de la memoria, o bien analizando la función legitimadora del mito heroico en formas concretas de acción política. El estudio de la figura de Juárez en estos contextos no es la excepción y cuenta ya con un derrotero de muy diversas propuestas con las que mi investigación ha contraído una deuda inmensa. Me refiero a trabajos que han transformado nuestra forma de comprender los nacionalismos modernos y, de manera muy particular, a aquellos que analizan tanto las cualidades formales del discurso o la imagen heroica como su uso y función en el ámbito político. Estas líneas de investigación han sido suficientemente fructíferas como para ofrecer una base sólida a partir de la cual construir una nueva interpretación, acaso más amplia e integral, sobre la heroicidad de corte juarista.

El mito de Juárez en México (1977) de Charles A. Weeks9 es el primer trabajo cuyas ambiciones hice mías: analizar el proceso de construcción del mito juarista desde sus orígenes hasta la actualidad. Su importancia es tal que prácticamente no existe un solo estudio de carácter monográfico que no refiera la obra pionera de Weeks. Sin embargo, debo también destacar la relevancia de publicaciones de corte muy distinto, cuyo objeto de estudio trasciende el caso de Juárez o ni siquiera lo contempla. Para la realización de mi propia investigación me he servido de propuestas que analizan figuras heroicas igualmente relevantes en la cultura moderna, estudios enfocados en personajes tan populares como George Washington, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Emiliano Zapata, Benito Mussolini, Mao Tse Tung, Adolph Hitler o Ernesto Che Guevara. A pesar de sus diferencias, todas estas propuestas se fundamentan en una caracterización del héroe que la pluma de Jaime Cuadriello, encausada por motivos similares, sintetiza con claridad meridiana:

Tal como han llegado hasta nosotros, los héroes son construcciones de identidad colectiva, una simbolización acumulada por siglos, que se monta sobre la personalidad de un mito o sujeto histórico […] los héroes —especialmente los patrios— resultan necesarios como referentes de pertenencia, más bien agentes funcionales y fundacionales , para que tenga vigencia el discurso de las identidades nacionales o regionales de muchos países y lugares.10

En la misma tesitura, mi interpretación de la figura de Juárez también comparte la idea de que el héroe constituye un “indicador personalizado de las llamadas ‘comunidades imaginadas’”, una expresión palpable de “las nociones colectivas de conciencia (patria o nación)” y, en última instancia, también un mecanismo que convalida “sistemas jurídicos y de gobierno”.11 Pienso, además, que mis propias reflexiones son en muchos sentidos una respuesta a la invitación (planteada por Cuadriello pero compartida por muchos otros) a estudiar la historia visual de nuestros héroes, que es, a su vez, la “de sus simbolizaciones y desplazamientos”.12 En un punto, sin embargo, mi propuesta abriga otras ambiciones pues, lejos de circunscribir el problema al ámbito de la oferta plástica, se propone trazar vínculos con otras formas de simbolizar y expresar la imagen del héroe. Digo esto porque, a raíz de su muerte, la figura del liberal oaxaqueño se materializó en diversas expresiones visuales y literarias con implicaciones retóricas y políticas distintas. Gracias a un muy amplio repertorio de manifestaciones, objetos y artículos de toda índole, Juárez mantuvo una presencia considerable en nuestra cultura política, visual e histórica. A lo largo de poco más de un siglo, se evocó en la poesía y la literatura; se explicó en la historiografía; se simbolizó en la escultura y el retrato; se masificó en las postales y los billetes; se transformó en el cine; se deificó en la propaganda y el elogio fúnebre.

Ante un escenario tan concurrido, juzgué no sólo útil sino apremiante ofrecer un panorama general de ese proceso de configuración simbólica, considerando sus distintos ritmos al igual que sus transformaciones. He querido, pues, explicar la historia del héroe (que no del individuo) mediante la identificación de sus atributos más representativos y el análisis puntual de algunas de las estrategias que hicieron posible la difusión de su imagen. Saber en qué consiste la genealogía de ese peculiar personaje, cuáles han sido sus transformaciones más notables y cuáles las más significativas implicaciones de esos cambios, son las pulsiones que me han animado a emprender un estudio que, como antes señalaba, surge de la curiosidad por entender la trascendencia de Juárez en el plano de las virtudes cívicas, las disputas ideológicas y los imaginarios políticos. Junto con otros, estoy convencida de que la imagen del héroe, y no sólo la del hombre de carne y hueso, ha hecho posible la construcción de identidades colectivas gracias a un selectivo ejercicio de la memoria histórica que debe analizarse, criticarse y acaso también cuestionarse. Aun si la imagen granítica y perenne del Benemérito resulta, en apariencia al menos, natural e inmediata a nuestra cultura política, lo cierto es que el estudio ponderado de sus manifestaciones a lo largo del tiempo la revela compleja, diversa y en la práctica teñida de sensibles contradicciones. Como bien se afirma, “en vida de Juárez, su imagen no siempre fue venerada” y, tras su muerte, la reivindicación de su legado ha operado en función de distintos intereses, no siempre exentos de controversia.13 Preguntarse sobre la construcción de esa imagen involucra una ardua tarea no sólo por la ingente cantidad de expresiones que han dado testimonio del fenómeno, sino también porque supone cuestionar la naturaleza y la vigencia misma de ideas que por lo regular asumimos acríticamente. Pienso, por ejemplo, en el patriotismo, la libertad, la soberanía, la legalidad, la justicia y la equidad que, más que conceptos definidos o realidades dadas, constituyen principios que el discurso heroico hace tangibles y vuelve ejemplares. El culto al héroe es un poderoso dispositivo de simbolización y difusión de principios a todas luces relevantes en la convivencia social y la praxis política. Y gran parte de su eficacia, es preciso mencionarlo, proviene de su capacidad para reducir la complejidad de la vida política en virtud de un repertorio de máximas y un acotado panteón cívico que desdibuja las particularidades de sus condiciones de producción. Al seguir de cerca y con mirada crítica este fenómeno, es posible recuperar la dimensión histórica del discurso heroico y su problemática intrínseca, lo cual nos obliga a reconocer que, cuando el político en turno, el opositor, el militante, el ciudadano o incluso el académico reivindica o cuestiona la figura del héroe, entra en juego no sólo la memoria en torno a un legado ideológico, sino también la manera de enfrentar un statu quo y las expectativas a futuro, ya sean éstas de cambio o de permanencia.

Hay una gran cantidad de estudios que analizan la variada gama de atributos comúnmente asociados con el Benemérito y su conexión con intereses sociales y políticos de diversa índole. Sin embargo, una revisión más o menos detallada de dichas propuestas acusa la ausencia de un estudio más integral sobre las distintas imágenes producidas por el culto juarista y su conexión con los principios en que entendemos (o presuponemos) que deben fincarse las reglas de la convivencia política.14 En aras de construir una explicación amplia de este proceso, tomé en cuenta representaciones de la más diversa índole, que van desde la caricatura y la oratoria política hasta la pintura y el discurso escrito, ya sea histórico o de ficción. Mi interés principal, más allá de demostrar la manipulación de la figura de Juárez en virtud de intereses particulares (asunto que, por lo demás, considero ampliamente documentado), ha sido identificar la importancia de ciertas formas de comprensión estética en la articulación de idearios políticos que, precisamente por su capacidad evocativa, han encontrado una genuina recepción en ámbitos sociales más amplios. No niego que en una enorme cantidad de casos la producción artística, la oratoria política o los rituales cívicos se plantean y promueven en función de la conveniencia estrictamente partidaria, pero el objetivo principal de este trabajo, más que cuestionar ese pragmatismo, es analizar precisamente qué es lo que convierte todas esas formas de representación y conmemoración pública en los elementos idóneos para vincular los intereses de determinados grupos políticos y la realidad sociocultural que los rodea y supera en más de un sentido.

El análisis que ofrezco aquí se concentra en los rasgos simbólicos que convierten las distintas concepciones de Juárez en poderosos elementos de cohesión social. Debido a que ciertas expresiones, como el discurso político o la historiografía académica, constituyen espacios de comunicación restringidos a grupos muy específicos desde el punto de vista social, es preciso recurrir a su relación con otras formas de representación para ampliar su dimensión y alcance. Si bien es cierto que la historiografía y la oratoria política muchas veces presentan un grado de análisis y racionalización que la representación artística puede omitir, hay muchos rasgos compartidos y, sobre todo, una suerte de codependencia por lo que se refiere a la construcción de la figura de Juárez. Esta última se ha constituido no sólo en un emblema político, sino en un verdadero símbolo cultural y esto se debe, en gran medida, a la implementación de estrategias que integran rasgos estéticos y argumentativos en una misma forma de representación.

Convencida de que las múltiples representaciones del héroe hacen tangibles sentimientos, valores e ideas que se juzgan provechosos y legítimos, me propuse identificar la relación entre idearios políticos y sensibilidades estéticas, tarea que exigió valorar el potencial retórico de un amplio y heterogéneo universo de expresiones (monumentarias, poéticas, literarias, fotográficas, pictóricas, fílmicas, etcétera). Cuando hablo de potencial retórico, me refiero a la capacidad de todas estas representaciones para transformar conceptos en principio abstractos o ideales (la libertad, la soberanía o la legalidad) en atributos del héroe cuya fuerza persuasiva los torna aprehensibles y ejemplares.

La reconstrucción del proceso que, a lo largo de todo un siglo, multiplicó y difundió la imagen de Benito Juárez ha sido para mí una tarea fascinante y a la vez desafiante, que me obligó a reconocer las contradicciones que involucra la configuración de su imagen granítica, más o menos estandarizada, en contextos muy diversos de acción política y de conformación de identidades colectivas. La ruta que elegí para identificar los sensibles cambios pero también la incontestable vigencia de este personaje en nuestra cultura política fue el análisis retórico de sus múltiples expresiones a lo largo del tiempo, el estudio de las imágenes del héroe a la luz de su capacidad evocativa pero también en función de su eficacia persuasiva en el ámbito del discurso y la opinión públicos. Esta labor, que hoy juzgo titánica y sólo parcialmente lograda en estas páginas, debe sus aciertos a la existencia de un grueso caudal de obras cuyo estudio minucioso me ha revelado distintos mecanismos para analizar el discurso (visual y textual) asociado con el nombre de Juárez y sus cualidades heroicas. El análisis iconográfico de la imagen del político oaxaqueño, por ejemplo, se ha encargado de demostrar que, aun si

los rasgos del personaje sufren variaciones importantes: hay Benitos gordos, flacos, cachetones, enjutos, cabezones, jíbaros, narigones y chatos[,] los mexicanos hemos interiorizado al personaje al punto de que siempre lo reconocemos de primera intención y casi siempre lo vemos idéntico. La imagen de Benito Juárez que se ha grabado en la memoria de varias generaciones de mexicanos es la del indio inmutable, el héroe de la Reforma, el salvador de la nación, el estadista de carácter férreo.15

A la luz de consideraciones como ésta, el análisis de las variaciones en la imagen de Juárez es tan importante como la identificación de sus cualidades aparentemente inmutables que, al día de hoy, concibo como resultado de un proceso de articulación de consensos que son, a un tiempo, políticos y estéticos. Las transformaciones que lo largo de todo un siglo sufrió la figura del Benemérito, lejos de restarle vitalidad a la veneración de la que fue objeto inmediatamente después de su muerte, amplificaron su función de legitimación simbólica en contextos por completo ajenos a la lucha reformista y republicana. Frente a la consolidación del culto al héroe, se impone la pregunta sobre las razones de su vigencia a pesar de los sensibles cambios que atravesó la cultura política mexicana durante el siglo XX. La respuesta que este libro ofrece a dicha interrogante involucra la coincidencia de tres ejes: la explicación de la génesis histórica de ese proceso; el análisis de la eficacia (retórica) del héroe como un dispositivo de simbolización de aspiraciones y valores compartidos, y por último las implicaciones políticas y estéticas de las expresiones más significativas de este culto.

Los tres capítulos que integran el presente estudio se corresponden con estos tres ejes de reflexión y constituyen perspectivas distintas pero vinculadas sobre la construcción de la imagen heroica de nuestro personaje entre 1872 y 1976. El primero de ellos es esencialmente histórico e involucra la reconstrucción de la génesis del culto juarista a partir de sus manifestaciones más emblemáticas. Como señalé ya, salvo por el clásico estudio de Weeks, no hay mayores intentos por ofrecer una interpretación de conjunto sobre el problema y, menos aún, una perspectiva de análisis que logre contextualizar las muy distintas expresiones del culto al héroe sin difuminar sus rasgos específicos. Lo que busco, en suma, no es entender el periodo en función del culto al héroe, sino la naturaleza de sus expresiones como componentes de un proceso específico. Esto equivale a otorgarle al mito de Juárez una historicidad propia que, si bien se relaciona con otros fenómenos políticos, sociales o artísticos, merece una periodización acorde con su lógica interna y con sus momentos de transformación. En el capítulo 1, “La imagen del héroe: su trayectoria”, he intentado mostrar la secuencia de estos cambios y también sus cualidades en función de tres etapas relativamente diferenciadas, que se corresponden con tres formas distintas de caracterizar simbólicamente la trascendencia del héroe oaxaqueño. La primera de ellas se inicia en el momento mismo de su muerte. Como han señalado distintos autores, en julio de 1872 surge la necesidad de articular un culto a su memoria que, a lo largo de las siguientes dos décadas, opera casi exclusivamente en torno a los homenajes luctuosos. Es en este contexto donde se crea la imagen del héroe civil e inmaculado cuya presencia parecía añorarse ante la incertidumbre política de aquellos años.

A partir de 1891, el culto funerario, más o menos fragmentario y teñido de una ritualidad esencialmente luctuosa, se transforma de manera considerable. La fecha es emblemática y sobre todo útil para señalar el cambio de rumbo, porque fue en ese año cuando por primera vez el homenaje abandonó su naturaleza funeraria en pos de una genuina celebración: la del natalicio del ex presidente. La primera manifestación emergida en este contexto es la estatua del Juárez sedente de Miguel Noreña. A partir de este momento, el culto al héroe recibe una decidida influencia y también una ordenación más sistemática desde el oficialismo, que fue capaz de aprovecharse de él y promover su transformación en un culto de alcance nacional. A raíz del estallido revolucionario, la trayectoria de la imagen heroica de Juárez se ramifica en caminos distintos, nutriéndose de expresiones ideológicas muy diversas que dieron como resultado una verdadera reconfiguración de sus atributos. Durante el porfiriato se construyó discursivamente la noción de “indio sublime” para caracterizar la imagen del héroe, pero no fue sino hasta bien entrado el siglo XX cuando esa noción adquirió formas de representación claramente definidas. La retórica posrevolucionaria y las nuevas corrientes artísticas mexicanas convirtieron a Benito en un luchador social, símbolo de la raza oprimida o del mestizaje. La consolidación de una cultura de masas, por su parte, incidió notablemente en la transformación de su imagen, que por medio del cine y la televisión adquirió muchas de las cualidades que resultan más habituales en la actualidad.

No sobra señalar que la sucesión de estas tres etapas está lejos de interpretarse como un proceso mecánico causal. El desarrollo del fenómeno es complejo precisamente porque los atributos que resultan dominantes en un determinado periodo no por fuerza desaparecen en el siguiente. De igual modo, sostengo que algunas de sus cualidades emblemáticas, especialmente notorias en un contexto determinado, en realidad se construyen a lo largo de varias etapas. Lo que he querido señalar, en todo caso, es la conformación de tres ejes nodales en la representación del héroe: lo civil, lo indígena y lo popular, temáticas diferenciadas gracias al análisis pero vinculadas a lo largo de todo el proceso de construcción del culto. El mito de Juárez apela, en distintos momentos y a partir de diversas estrategias, a alguna de estas conceptualizaciones. En muchos casos, de hecho, observamos concordancia entre la reivindicación de su imagen como símbolo del derecho y la referencia a sus atributos indígenas. La construcción del héroe como baluarte de la libertad, por otro lado, se muestra estrechamente asociada con alusiones relativas a su carácter de luchador social, representante de las clases populares y los sectores marginales.

Las estrategias que hacen posible la consolidación de la imagen de Juárez en cualquiera de estos sentidos deben analizarse en función del proceso gracias al cual emergen o se transforman, pero también a partir de su lógica interna. El problema nodal, no obstante, es encontrar categorías lo suficientemente flexibles para abarcar productos de muy distinta índole en términos formales. Por ello debo reiterar que la utilización del análisis retórico para estudiar el fenómeno constituye el eje vertebrador de toda mi propuesta. En el segundo capítulo de esta obra, “Retóricas sobre el héroe”, el problema se atiende de manera puntual y específica, con el análisis formal de un selecto pero también variado repertorio de manifestaciones visuales y textuales, apelando a los tres modos esenciales del discurso retórico contemplados en la tradición grecolatina: encomiástico, judicial y deliberativo.16 Retomo las categorías clásicas en sus aspectos más generales con el propósito de ampliar sus ámbitos de acción, articulando así un esquema bondadoso por su orden y simplicidad.

Otro argumento a favor de la perspectiva retórica para el análisis de este fenómeno es su presencia en el ámbito cultural mexicano gracias a la literatura, la enseñanza y el discurso político.17 De igual modo, cabe destacar la proliferación de estudios que utilizan la retórica para analizar fenómenos de construcción de significado en contextos muy distintos y a partir de expresiones igualmente diversas.18 De acuerdo con estas propuestas, a las cuales se suma la mía propia, la retórica no se reduce a un artificio discursivo, constituye un fenómeno complejo que, tomado integralmente, involucra la puesta en marcha de estrategias tanto argumentativas como poéticas, articuladas en torno a un mismo objetivo: persuadir o generar adhesión. Así descrito, el ejercicio retórico no se limita a los productos típicamente asociados con el término, como la oratoria política o la propaganda, sino que abarca cualquier forma de representación que genere un vínculo de filiación y, en consecuencia, un puente comunicativo.

La adopción de este criterio de análisis ha sido fundamental para valorar las implicaciones ideológicas de numerosos productos que por lo regular no se vinculan con las formas retóricas, como la plástica del retrato, la imagen fotográfica, la monumentaria o el cine. Una tesis importante de este trabajo es que semejantes expresiones sí desempeñan un papel crucial en la conformación de ciertos idearios políticos, pues condicionan nuestra percepción sobre ellos y también el significado que les atribuimos. Las manifestaciones artísticas han acompañado el culto a la figura de Juárez desde sus inicios, hicieron tangibles algunas de sus nociones más complejas y desarrollaron un repertorio de símbolos y expresiones metafóricas incluso más persuasivas que las de los discursos oficiales. Pese a ello, este libro no pretende reivindicar el efectismo o la evocación poética por encima del argumento, sino encontrar la relación entre los dos grandes polos que utiliza la retórica, entendida en sentido amplio, para generar significados que inciden en el comportamiento social o pretenden hacerlo. En las formas retóricas, la necesidad de argumentar también implica agradar: “motivada por su propósito principal de influir en el criterio del auditorio, no se limita a aplicar la lógica de lo probable a una teoría de la argumentación. Su segundo polo ha sido la teoría de las figuras, de los giros, de los tropos.”19 Interpretar el culto a Juárez mediante el estudio de sus implicaciones retóricas evidencia hasta qué punto la conformación de ideologías políticas que se defienden, critican o someten a debate conforme a ciertos argumentos gana profundidad y efectividad con la emotividad o la expresividad propias del lenguaje figurado. Como he venido reiterando, no se trata de disociar estos dos recursos, sino más bien de identificar la concurrencia de ambos en la construcción del mito juarista.

Finalmente, el capítulo 3, “Juárez sublimado”, explora una consecuencia no del todo habitual en la conformación del discurso retórico que es consustancial a su naturaleza tropológico-argumentativa. Me refiero a las expresiones del culto al héroe que provocan un conflicto entre argumentación y figura, con la balanza inclinada hacia el segundo polo. El Mausoleo de San Fernando y la Cabeza de Juárez son dos obras monumentales sin duda tributarias de la retórica juarista. Pese a ello, son mucho menos permeables al análisis bajo esa categoría. El problema surge a raíz del efecto de sublimación, de enaltecimiento exaltado de la imagen del héroe. Se trata, en suma, de expresiones muy francas de un fenómeno que distintos autores han descrito como “sacralización de la política”.20 Si bien no son los únicos ejemplos de enaltecimiento y fervor patriótico, sí constituyen dos casos en que los idearios políticos se hacen más permeables a la experiencia de emociones radicales, al grado de que lo político se subordina a la expresión sublimada. El término sacralización es pertinente en este contexto porque alude a ciertas formas de experiencia que usualmente asociamos con los fenómenos religiosos pero que son suscitadas, en este caso, a partir de valores laicos y en el contexto de sociedades secularizadas.

En ese tercer capítulo ofrezco, en conclusión, una propuesta de lectura de ambos monumentos de acuerdo con la categoría estética de “lo sublime”, en gran medida fundamentada en la caracterización que hacen Immanuel Kant y Edmund Burke del objeto y la experiencia sublimes.21 Decidí, como en el caso de la retórica clásica, involucrar estas dos propuestas en sus aspectos más generales porque no pretendo justificar el valor de estas obras en función de una determinada filosofía del arte, sino utilizar como referentes básicos algunas categorías que nos ayudan a visibilizar la naturaleza estético-sublime de dos expresiones hasta cierto punto atípicas del héroe, en el contexto de la retórica juarista. El interés del Mausoleo y la Cabeza de Juárez estriba en la articulación de mecanismos de construcción de significado altamente simbólicos y en gran medida problemáticos.22 Se trata, en términos generales, de manifestaciones que no facilitan el puente comunicativo entre el discurso y el auditorio, sino que lo violentan. En esa medida, rompen el compromiso argumentativo que, en mayor o menor medida, involucra cualquier forma retórica. Por sus características formales, ni el Mausoleo ni la Cabeza de Juárez plantean un objeto claro de veneración, como sí lo hacen todas las otras expresiones del culto al héroe, y por lo mismo no parecen plantear un significado aprehensible. A partir de distintas estrategias, la figura del héroe en ambas representaciones se diluye o se trasciende, pierde identidad y por momentos también sentido. Frente a ello, el espectador está obligado a preguntarse qué es exactamente lo que ambas obras celebran o, mejor dicho, aquello que sacralizan. El capítulo “Juárez sublimado” responde a dicho cuestionamiento a partir de dos hipótesis de lectura cuyo objetivo es abrir el debate, vigente y necesario, en torno a las implicaciones más problemáticas de nuestra relación con las figuras heroicas.

En resumen, a lo largo de cada uno de los tres capítulos de esta obra se realiza un ejercicio distinto de interpretación destinado a explicar la importancia de Juárez en nuestra cultura política y visual, a la luz de las estrategias concretas de configuración de su imagen idealizada. La mirada de conjunto, sin embargo, revela una misma intención. La idea que anima toda esta investigación es el vínculo, teórico en principio, entre estética y política. Más allá de la obvia relación entre expresiones artísticas y políticas públicas, manifiesta en el desarrollo de casi cualquier ritual cívico, considero que ambas esferas constituyen lenguajes de evidente resonancia social. En este sentido, la obra de arte puede juzgarse en función de sus implicaciones ideológicas y, en la misma medida, las ideas políticas pueden evaluarse a partir de sus presuposiciones estéticas. Desde esta óptica, tanto el arte como la política se conciben como formas de persuasión, lenguajes que, mediante estrategias a veces compartidas, exigen la interpretación de una audiencia determinada.

El análisis del arte y la política como formas persuasivas, como expresiones retóricas, permite evaluar no sólo la relación que existe entre ellas, sino también su capacidad para ser asimiladas en el contexto social. Esto supone, empero, la necesidad de superar una visión restrictiva de la retórica, concebida en muchos casos como mera estrategia de manipulación. Si bien es cierto que una gran cantidad de expresiones retóricas implican miradas parciales, distorsionadas o incluso deliberadamente engañosas, esto no quiere decir que el acto de persuasión se agote en la intención de manipular. En relación con el tema que me ocupa, la reivindicación de la retórica como un complejo dispositivo discursivo ha sido esencial no sólo como herramienta metodológica, sino también como un principio que articula el sentido de toda mi propuesta. El estudio de los distintos materiales que conforman el culto a Juárez gana en profundidad cuando se incorporan los lineamientos del análisis retórico, que permite integrar un repertorio muy diverso de manifestaciones a la luz de criterios formales de representación y argumentación. Cuando entendemos la estrategia retórica como un acto siempre determinado social e históricamente, se destaca su función como estrategia comunicativa, más allá de su configuración como artificio discursivo o poético-figurativo.

La separación tajante entre los dos aspectos del discurso retórico aquí enunciados (argumentación y tropología) ha tenido como consecuencia la identificación de la retórica más como un arte del engaño que como un arte de la persuasión. No obstante, es cierto que el análisis y el cultivo parcial del aspecto tropológico o figurativo del lenguaje retórico nos ha conducido a ampliar su ámbito de acción a espacios que van más allá de la política pública, revelando su penetrante capacidad estética. Evaluar el discurso retórico como una suma de figuras y argumentos destinada a dirimir cuestiones relativas al bien común es precisamente el ámbito específico de su acción y de su articulación como lenguaje. Las cuestiones políticas son asuntos vinculados con la realidad vital, presente, pero su interés radica particularmente en la transformación o la defensa que pueda hacerse de un determinado orden de cosas. En este sentido, el pensamiento, el discurso y la acción políticos involucran un profundo conocimiento de lo actual, estrechamente relacionado con sus posibilidades de ser y con la configuración de un futuro común. La retórica, en cuanto argumento de lo posible, es un requerimiento esencial del discurso político, si es que éste tiene por objeto la persuasión. Y me atrevo a decir que no veo ningún caso en que pueda ser de otro modo.

En virtud de lo dicho hasta ahora, considero que las formas de representación —ya sean plásticas, literarias o historiográficas— que contribuyen a construir el culto a los héroes pertenecen al ámbito de la retórica, considerada de forma integral. Más aún, la política, entendida como la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”,23 adquiere bases sociales y culturales cuando es capaz de superar su ámbito específico, cuando se deja influir por el arte y por el imaginario popular en una compleja relación, muchas veces tirante e inestable, entre la manipulación y la entrega. ¿A quiénes manipula el político cuando los íconos que ofrece encuentran escasa o nula recepción en el público?, ¿qué tanto debe modificar sus estrategias discursivas en pos de una mayor base de legitimación?, ¿qué lo orilla, en ocasiones, a aprovecharse de figuras, moralmente aceptadas y reconocidas, como emblema de sus propios proyectos?

El texto que el lector tiene en sus manos no pretende dar una respuesta definitiva a estos interrogantes, pero sí busca ofrecer una interpretación amplia y significativa del culto a Juárez que posibilite la articulación de estas y otras preguntas similares.