Читать книгу Voces íntimas - Reina Roffé - Страница 17

ОглавлениеSiempre he dicho que todo poeta debe ser un visionario. De lo contrario, no es poeta. La condición es revelar un mundo distinto al de la realidad y, al mismo tiempo, tan real como la realidad; aquello que tenemos generalmente escondido y revuelto en el alma.

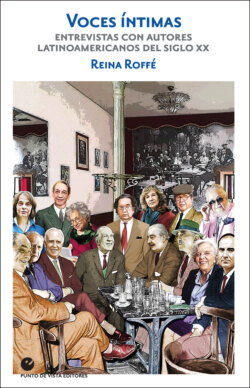

Álvaro Mutis

Las voces de Proust, Conrad, Faulkner, Joyce, Eliot, Saint-John Perse resuenan en su escritura. ¿Estos autores son sus interlocutores cuando escribe?

Nunca pienso en ellos cuando escribo. Proust, ciertamente, es uno de los autores que más quiero y más leo. Y a Conrad lo disfruté mucho, sobre todo de joven. La presencia de estas voces en mi escritura corre por parte del lector. Yo escribo lo que va saliendo, de una forma un tanto sonámbula, y no veo esas presencias que usted menciona.

Algunos escritores dialogan con otros escritores cuando escriben, ¿usted no?

Yo solo dialogo con mis fantasmas y no me acuerdo de Faulkner cuando lo hago. Pero se lo digo con mucha sinceridad, no estoy tratando de defenderme de nada.

¿Los ríos son sus patronos tutelares, sus protectores como se deja intuir en el poema V de su libro Un homenaje y siete nocturnos?

Sí, lo digo allí. Y hablo de una visión que tuve cuando llegué a Nueva Orleans y me subieron a la habitación de un hotel que daba sobre el Mississippi y no pude dormir, me quedé en el balcón, puse una silla y ahí pasé toda la noche. Y después escribí el poema. Nuestros ríos son las vidas que van a dar a la mar, que es el morir, ya sabemos todos ese poema maravilloso, las Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos... Para mí es una imagen maravillosa del destino humano, fuera de la voz de la naturaleza, que me dice tantas cosas, que me acompaña siempre.

En su obra, tanto poética como narrativa, usted ha descrito enfermedad, muerte, cárcel, corrupción, deslealtad, exilio. Hay una suerte de percepción onettiana del mundo. ¿Estoy equivocada?

No, para nada. Es decir, no tengo nada que ver con Onetti, pero en verdad yo veo así el mundo. Veo el mundo y a la especie humana como un desastre. Escribí un artículo cuyo título es «Fallamos como especie». Es lo que siento. Estamos destruyendo el mundo, el mal es uno de los deportes favoritos del hombre, pero hay que dejar que sea así y no tratar de arreglarlo ni ponerse de salvador ni de apóstol, porque eso es perfectamente inútil.

¿Es un descreído como lo fue Borges?

Yo nunca he participado en política, no he votado jamás y no me interesa la política. Y no sé si soy un descreído como Borges, pero estoy totalmente de acuerdo con él cuando decía que la política es una de las formas de la superficialidad.

Sin embargo, usted fue amigo de gente a quien le preocupaba mucho la cuestión política. Por ejemplo, Luis Buñuel.

La amistad con Luis fue muy valiosa para mí y muy llena de gratificaciones magníficas, sentimentales y también gustativas, porque preparábamos cócteles y discutíamos largamente sobre surrealismo, sobre ciertos escritores que a él le interesaban y sobre la novela gótica inglesa. Además, cuando yo estuve en la cárcel de Lecumberri, en México, encerrado durante quince meses, él me iba a visitar a la cárcel, iba todos los domingos a verme, y lo quise mucho. Una amistad, pues, una amistad lo es todo.

En la colección de poemas narrativos que aparece bajo el título Summa de Maqroll el Gaviero, usted nos habla de su antigua pasión por la historia. Vuelve, digamos, a Homero, a Virgilio.

En todo caso, retorno a mis obsesiones y mis intereses de siempre. Desde niño, fui un aficionado a leer libros de historia. Casi le puedo decir que leo más historia que literatura. Me interesa mucho ver el destino del hombre a través de la historia. En Crónica regia y alabanza del reino también aparece lo histórico; y de vez en cuando surge Bizancio, que es otra de mis obsesiones.

¿Como la infancia, que tanto emerge en sus escritos?

Desde luego, porque yo sostengo que se debe mantener vivo al niño que fuimos, y no tratar de matarlo para convertirlo en esa cosa tan oscura, tan indefinida que es un adulto. Los niños son visionarios como los poetas. Por eso, hay que conservar al niño intacto en nosotros. El niño que fuimos nos va a decir todo.

Simbólicamente, ¿Maqroll, el personaje principal de las siete novelas que ha publicado, vendría a constituirse en esa figura salvadora que lo preservó a usted de romper definitivamente con su infancia?

Sí, podría ser. Estoy de acuerdo.

Pero, no obstante, Maqroll se presenta casi siempre como un viejo desencantado. ¿Por qué?

Nació cuando escribía mi primera línea poética. Yo me di cuenta de que mi poesía era bastante desencantada, bastante desesperanzada. Era la poesía de alguien que ha pasado por experiencias fuertes, tremendas. Entonces, dije: mejor pongo en voz de Maqroll mi poesía, porque detrás de sus experiencias tiene más sustancia, más solidez, más consistencia lo que estoy mostrando, y así me ha funcionado.

Además, encarna al hombre errático, al exiliado permanente.

Claro, exactamente. Un hombre que no tiene adónde regresar ni quiere regresar ni le interesa regresar ni tampoco anda buscando aventuras. Deja que las cosas sucedan y se le vengan encima.

Hay quienes dicen que, si hay en su obra poética una escuela regente, esa le rinde tributo al romanticismo. ¿Está de acuerdo?

A mí no me preocupan ni me ocupan mucho las escuelas, pero digamos que cierto ambiente, cierto aire que viene del romanticismo me interesa enormemente. Y bueno, sí, esas ráfagas, esas rachas pasan por alguien que está escribiendo poesía desde los diecisiete años. Escribí solamente poesía durante cuarenta años.

¿Cuándo usted empezó a escribir, quiso ponerse premeditadamente, digamos, en la otra vereda de los modernistas?

No, no, no.

En su poesía, ¿la naturaleza es más lenguaje que paisaje?

Sí, pero mire: no pensé nunca en Darío o en Nervo o en Lugones cuando escribía poesía. Me salía del alma dejar esos paisajes y esas impresiones que me inspiraban los paisajes. Nunca pensé en estilos ni en escuelas.

Su primer volumen de poesía, La balanza, desapareció incinerado en el Bogotazo del 9 de abril de 1948, tras el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán.

Se imprimieron doscientos ejemplares de ese libro que escribí con Carlos Patiño Rossell. Acababa de salir de imprenta y estaba en tres librerías del centro de Bogotá, que ardieron en los incendios que se produjeron a raíz de la protesta por el asesinato de Gaitán. Así que fue un best seller por cremación.

Dicen que usted escandalizó, de joven, con sus diatribas en contra del modernismo.

Nunca tuve en mente ese propósito. Hay poetas del modernismo que, ya entonces, yo admiraba intensamente, como José Asunción Silva.

Usted descubre su continente y después celebra las culturas del mundo europeo.

No.

¿Y cuando celebra a Felipe II, cuando habla de El Escorial?

Bueno, pero esos han sido intereses míos desde niño. Crónica regia, que es el libro que dedico a Felipe II, es porque desde niño me apasionó este personaje, este rey; y El Escorial, desde luego, es un sitio alucinante que me acompaña también desde muy joven. Yo viví primero en Europa y entonces me quedaron todas esas imágenes muy presentes.

También aparece en su obra la nostalgia que produce el exilio.

Desde México, donde vivo, en hora y media puedo ir a lugares fascinantes, sitios que amo. Y con respecto al exilio, yo creo que somos unos eternos exilados. En primer lugar, de nuestra infancia, y eso es muy grave. Todo se va perdiendo y, al mismo tiempo, se va tratando de rescatar como sea, ¿no?, con la escritura, con la vida.

¿Luis Cardoza y Aragón, a quien usted dedicó su primer poema, «Tres imágenes» (1947), fue una figura importante para esos siempre necesarios nuevos aires en la poesía de aquellos años?

Fue mi amigo. Sí, muchísimo para esos aires nuevos en la poesía. Fue embajador de Guatemala en Colombia. Nos acogió a todos los de mi generación. Nos recomendaba muchas lecturas importantes, el Abate Bremond, por ejemplo, libros de Baudelaire y sobre Baudelaire. Nos orientó mucho y, además, era un amigo extraordinario, inolvidable. Yo no me conformo con la ausencia de Luis. Después estuve con él en México y seguimos siendo muy amigos.

¿Coincide con algunos críticos que dicen que el trópico, la tierra caliente o la tierra baja son, en todos los poemas afines suyos, «patrias metafísicas» que usted trata de recuperar, y que son «lugares sin fortuna»?

Sí, en verdad es eso. De ahí que trate de rescatar algo, de hablar de ellos, de escribir sobre ellos.

¿Y por qué lugares sin fortuna?

Hay que ir para conocerlos, son lugares que no poseen, digamos, esa posición que puede tener la llanura castellana o el sur de Francia, que están vinculados a la historia, a la literatura, a la aparición de una civilización, sino que están como marginados. Y eso, me encanta.

¿Lleva unos cuarenta y cuatro años en México, es ya su país de residencia?

Relativamente, porque me muevo mucho. Viajo a Europa todos los años.

¿Y va a Colombia seguido?

De vez en cuando.

Decía usted en una entrevista que todo poema válido es un poema finalmente suspendido; es decir, el poema que ya no se puede corregir más. ¿Corrige mucho?

Horriblemente. Sufro de la maldición de la autocrítica, pero es una autocrítica que no tiene tanto que ver con el estilo, como con qué tanto queda aquí de lo que yo quería decir, qué tanto hay. Por eso, he quemado dos novelas completas y bastantes poemas, porque siento: aquí no, aquí no pasó, no pasó a la página lo que, de veras, yo quería que pasara. Y esa es una obsesión que me hace a mí el escribir un trabajo muy duro, muy difícil. Pero, bueno, me enfrento y lo hago.

En 1953 se publica su libro de poemas Los elementos del desastre en la editorial Losada de Buenos Aires. ¿Cuándo visitó la Argentina por primera vez?

La primera vez que estuve en la Argentina fue en el año 1954 y después en múltiples ocasiones, cuando yo trabajaba para compañías de cine como Twenty Century Fox o Columbia Pictures. Era gerente para América Latina de estas compañías en el ramo de televisión y llegué a conocer muy bien Buenos Aires y Rosario. Es un país que me gusta mucho.

En Los elementos del desastre, se advierte la necesidad de abarcar todos los elementos posibles de la naturaleza. Surge, así, un espacio natural que parece enraizado en una experiencia muy íntima.

Ese material, si se puede llamar así, relacionado con la vegetación y los ríos, pertenece a la experiencia que tuve en Colombia de joven, en una hacienda que era de mi abuelo y después de mi madre, una hacienda de café y caña que se llamaba Coello, y estaba rodeada de ese medio. Para mí, fue una revelación maravillosa ese paisaje, ese ámbito de la tierra caliente (que no es el trópico, no tiene nada que ver con el trópico), que está a unos 1500 metros de altura, donde se da el café, el plátano o la caña de azúcar. Y esto quedó muy incorporado a mi ser. De niño, yo había vivido en Bruselas, mi primer idioma fue el francés, pero Coello representó para mí una revelación extraordinaria y es esa la que siento como mi verdadera tierra. Yo no creo que uno nace donde lo da a luz su madre, sino donde nos encontramos con el mundo que es de uno.

Para transmitir la vitalidad del lenguaje, ¿el poema traiciona la realidad?

No diría que traiciona, sino que revela la auténtica realidad. Pone luz donde está la verdad. Siempre he dicho que todo poeta debe ser un visionario. De lo contrario, no es poeta. La condición es revelar un mundo distinto al de la realidad y, al mismo tiempo, tan real como la realidad; aquello que tenemos generalmente escondido y revuelto en el alma.

En su libro Un homenaje y siete nocturnos, como en otros, los ríos (el Coello, el Escalda de sus recuerdos de Bélgica, el Sena y el Mississippi) propician una suerte de teoría medular sobre las aguas, las aguas como materia fecundadora.

¿Teoría? No soy personaje de teorías. Para nada racionalizo esto. El agua tiene para mí un encanto extraordinario, es la imagen más grande que hay de la vida, más evidente, más palpable. Yo veo agua y como que se me confirma que estoy vivo; así como la inmensidad del mar es una imagen que me acerca mucho a la posible imagen que se pueda tener de Dios. El poder fecundador del agua lo es no solo en el aspecto puramente biológico. Para mí, un río es la imagen misma de nuestro destino y de muchas otras cosas que tienen que ver con lo más secreto que cada uno carga.

¿Encuentra filiaciones poéticas con el Neruda de Residencia en la tierra y con el mundo amatorio de Enrique Molina?

Soy a tal punto admirador de la poesía de Neruda que sus poemas políticos, con los que no estoy de acuerdo en absoluto, los leo porque siempre surge, de repente, el poeta en medio de sus diatribas. Creo que Residencia en la tierra es uno de los libros de poesía más importantes del idioma de toda la época. Enrique Molina fue mi amigo, me dedicó un poema muy bello. Pero antes de conocerlo, yo ya había leído Las cosas y el delirio, que es el primero o uno de sus primeros libros; y cuando lo conocí, como que continuaba una relación que ya existía. Nos quisimos mucho.

Cuando habla de Neruda, dice que se queda con los «Tres cantos materiales» que forman «Entrada a la madera», «Apogeo del opio» y «Estatuto del vino», porque en ellos se le revela al ser humano, «la presencia cotidiana de lo esencial». De nuevo, ese ir hacia la esencia de las cosas.

Exactamente, al centro.

Usted siente admiración por buena parte de su poesía, pero algunos episodios del ser humano Neruda, episodios de odio contra Huidobro, por ejemplo, y de egolatría, le resultan molestos.

Bueno, haber jugado la carta de la política lo llevó a tener esas mezquindades.

¿Puede una obra estupenda borrar a un autor controvertido?

No lo borra, sencillamente lo pone en otro lugar. Uno de los poetas más grandes de todos los tiempos es para mí Baudelaire, y creo que era una pésima persona. No por ser pésima persona escribió lo que escribió, ni el hecho de que haya escrito lo que ha escrito lo hace buena persona a veces. Pero hay que reconocer que Baudelaire era un iluminado.

En De lecturas y algo del mundo, que recoge artículos publicados en diversos medios, usted dedica algunas páginas a varios escritores argentinos: Borges, José Bianco y Enrique Molina. ¿El hecho de que Molina fuera tripulante de barcos mercantes durante algunos años fue uno de los lazos de unión entre él, usted y, desde luego, Maqroll el Gaviero, ese marinero enigmático que lo acompaña siempre en todas sus aventuras poéticas y narrativas?

Pues eso lo supe yo cuando ya éramos muy amigos. Y, en ocasiones, hablábamos de ese aspecto; aquel trabajo que Enrique hizo, claro, también lo acercaba mucho a mi obra.

¿Conoció a Enrique Molina cuando era pareja de la poeta Olga Orozco?

Después. A Olga también la conocí y la admiro mucho.

En su página sobre Borges, usted comenta, entre otras cosas, el intencionado olvido de la academia sueca, que no le concedió el Nobel. ¿Fue una injusticia?

Absurdo, sí. Sobre eso tuve oportunidad en Estocolmo, cuando fui a la entrega del Premio Nobel a un amigo, de preguntarle a funcionarios muy importantes de ese premio por qué no le habían dado el Nobel a Borges, y la razón que me dieron es de una tontería tal que resulta casi irrepetible. Me dijeron: «Como poeta no creemos que merezca el Nobel y como prosista tampoco. Es muy destacado en los dos géneros, pero no alcanza el nivel». ¡Por favor! Borges para mí es un clásico, tiene todas las condiciones de un clásico y ya es un clásico.

En otra de sus notas, usted comenta el «curioso destino» de Pepe Bianco, que escribió La pérdida del reino, novela que pasó inadvertida porque se publicó en 1972 «cuando la histeria del boom llegaba a sus más lamentables excesos, y por eso no se supo leer este libro».

Pepe era muy amigo mío. Compartíamos el amor, no hay otra manera de decirlo, por Marcel Proust. Entonces, pasábamos largas horas hablando de Proust. El boom fue una invención absurda; no existió, formó parte de esas cosas típicas del mundo moderno, como el best seller, que pertenecen más al comercio y al mundo de los supermercados que al mundo de las letras. Pero no tiene remedio, así estamos ya viviendo, y no hay nada que hacer. La pérdida del reino a mí me pareció un libro extraordinario.

Cuando iba a la Argentina, ¿a quién más frecuentaba?

Además de ver mucho a Pepe y a Enrique, veía a Alberto Girri, a Borges; también a Silvina Ocampo y a Bioy Casares. Bioy era un hombre de una gran elegancia en todos los sentidos, un lector maravilloso, un lector sabio.

Hace ya muchos años que no va a mi país. ¿Volverá pronto?

Sí, estoy invitado, voy a ir este año. Pero tendré el dolor de no ver a Enrique Molina vivo ni a Pepe Bianco.

En el volumen De lecturas y algo del mundo, que mencioné antes, usted habla sobre escritores latinoamericanos de distintos países. Por ejemplo, hay una nota titulada «Juan José Arreola recuerda», otra «Eliseo Diego». De Arreola dice que narrar los recuerdos de infancia, como él lo hizo, sin caer en la complacencia narcisista o en la nimiedad o en el sentimentalismo nostálgico es una tarea muy difícil. ¿Cómo se llega a rendir culto al pasado de uno mismo, a su propia vida, con eficacia literaria?

Pues no pasándose de inteligente en una materia donde los que tienen que hablar son los sentimientos, los de verdad. Pintar a ese niño, de quien justamente vengo hablando, como lo hizo Arreola, sin magnificarlo, sencillamente narrando cómo era, cómo vivía y cuál era su mundo.

Cuando descubre la poesía de Eliseo Diego, advierte que la atracción que ejerce este poeta cubano en usted radica en «su poder de acercarse a lo cotidiano y simple con palabras de una pureza inaugural, intemporal y originada en las más entrañables corrientes del idioma». ¿Esa conjunción de lo cotidiano con la pureza del idioma la aplica usted en sus versos? ¿Es, a su entender, lo más importante de la poesía?

No. Es muy importante en Eliseo, pero no es una condición sine qua non de la poesía.

En los escritos dedicados a Octavio Paz, se desprende, usted mismo lo dice, que fue un amigo generoso que lo acogió en México; alguien a quien, además, admira y respeta como poeta y ensayista. Sin embargo, hay quienes afirman que su obra ensayística es más merecedora de elogios que su obra poética. También, desde otro lado diferente al de Neruda, Paz fue una figura controvertida. ¿Cómo fue su relación con él?

De una gran cordialidad y de mucho cariño. Nunca hablamos de política, hablábamos de literatura, de poesía. Me ayudó mucho, fue muy generoso en su amistad. Esto, por un lado; por el otro, un hombre que escribe El laberinto de la soledad, que es el libro clave para explicar a México, de una profundidad y de una certeza realmente luminosas, tiene que ser un gran ensayista, lógicamente. Pero también en su poesía tiene momentos de igual lucidez y claridad. Yo no creo que se pueda decir que es mejor una cosa que otra, es otro andar, pero para lo mismo, para llegar a lo mismo.

Se comenta que Rulfo no le tenía mucho aprecio a Octavio Paz.

Ni Paz a Rulfo. Rulfo me parece, sinceramente, lo digo así, el más grande novelista de América Latina del siglo XX.

¿Ha tenido trato con el autor jalisciense?

Mucho, sí, muy bien.

¿Y pudieron construir una amistad, porque parece que era un hombre muy hermético?

No era hermético, era un hombre tímido. Pero, al mismo tiempo, con detalles sentimentales y de afecto muy grandes. También era pudoroso y de un carácter retraído, pero fuimos muy buenos amigos.

¿Por qué había esa discordia entre Paz y Rulfo?

Mire, yo prefiero no pensar en eso. Creo que Paz adivinaba el inmenso prestigio, la situación que iba a tener en las letras Rulfo. Y Rulfo no simpatizaba con Paz para nada, era un asunto de pura simpatía. No se toleraban. Y cuando los conoce uno, lo entiende inmediatamente. Eran caracteres muy distintos, y enfocada la vida a cosas totalmente distintas.

¿Quizá porque Paz era un intelectual y Rulfo un escritor intuitivo?

Exactamente, sí.

¿Pasa por ahí la antipatía?

Puede ser, en parte. Pero debe haber razones más profundas, más íntimas, más de carácter, ¿no?

En su trato con Rulfo, ¿usted pudo saber o preguntarle por qué él no escribió más?

Nunca quise hacerlo, porque me hubiera preguntado a mí también lo mismo. Era una época en la que yo escribía muy poco.

¿Qué años fueron esos?

El año 1957, 1958, hasta la muerte de Rulfo.

¿Y lo ha tratado todos esos años?

Sí, sí.

¿Dónde se encontraban?

En la calle, en mi casa, en viajes. Vinimos a España juntos a una reunión que hubo en Salamanca. Conoció a mi mujer. Era un amigo, una persona, repito, muy retraída. Pero, bueno, ese era su carácter.

En uno de sus poemas usted dice: «Pienso a veces que ha llegado la hora de callar, / pero el silencio sería entonces / un premio desmedido, / una gracia inefable / que no creo haber ganado todavía». ¿El silencio es una bendición para el artista? ¿A qué se refiere exactamente?

A eso, a dejar de escribir y a suspender. Entonces, en ese poema, trato de explicar por qué creo que también se puede dejar de escribir un día y lo que se escribió ahí queda, y punto, pero no convertirlo en una especie de oficio, que nunca lo he visto así, por eso nunca me he considerado ni intelectual ni escritor con mayúsculas. Es decir, se puede suspender un día y, ya, dejar de hablar, y punto.

¿Como Rulfo?

Como Rulfo.

El personaje errante de sus historias es un hombre que se forma leyendo, pero a quien la palabra intelectual lo sobresalta, dice usted en Amirbar, que es una de las siete novelas recogidas bajo el título genérico de Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. ¿También para usted es una palabra incómoda?

Siempre que me tratan de intelectual (que es el escritor que participa en los hechos de la vida, de la política y que tiene un ideal), yo lo rechazo. Es que me parece tan superficial. No soy eso, vaya, no lo soy. No quiero salvar al hombre ni quiero mejorarlo, quiero escucharlo y ya.

Para usted, entonces, el escritor debe escribir y no convertirse en una figura pública.

Exactamente. Escribir, sí. Mire, hay dos frases de Epicuro que me han formado a mí desde niño. La primera es la siguiente: «Huye, afortunado, con las velas desplegadas de toda forma de cultura». Y la otra: «Vive secreto».

¿Y no es una paradoja «vivir secreto» y haber ganado tantos premios como usted?

Eso es culpa de los libros. Epicuro es un filósofo con quien yo comulgo totalmente. Parece raro que tenga esas frases de él como principios y esté aquí dando entrevistas y entregado a contactos con el público, pero los libros y la vida de los libros, la vida que llevan mis libros, me obligan a esto.

Usted afirma que nunca ha participado en política. Pero supongo que le debe preocupar la violencia en la que vive inmersa la sociedad colombiana, así como a mí me preocupa la tremenda situación por la que está pasando la Argentina.

Lo entiendo, especialmente en un país como la Argentina, al que uno llegaba y decía: «Ah, bueno, este país ya encontró una estabilidad, encontró un camino» y, de pronto, vemos esto. Pero toda la historia del hombre está llena de esa violencia, de esos descalabros y de la sandez de los gobernantes. El caso de Colombia me duele en lo más profundo, esa Colombia que estamos viendo ahora, no es la que yo viví, pero no tiene remedio. Yo no leo los periódicos, la prensa, no veo televisión. A veces me entero de ciertas cosas por los amigos o por mis hijos. Tengo tres hijos en Colombia, uno de ellos también es escritor. Claro que me duele.

Con Maqroll ha escrito siete novelas y varios libros de poesía. Dice usted que Maqroll no es su alter ego, sino un buen cómplice, un compañero de ruta. Fuera de la ficción, ¿qué otro amigo ha sido su cómplice?

¿En la vida real? Todos mis amigos tienen esa condición, de lo contrario no serían mis amigos. Mis amigos, unos pocos a los que quiero profundamente, son cómplices de mis obsesiones, cómplices de mis debilidades, cómplices de mis momentos de plenitud, cómplices de mis desventuras. Es tener esa compañía, es estar hombro con hombro, brazo con brazo.

Su amistad con García Márquez ya dura mucho tiempo, ¿verdad?

Somos íntimos amigos desde hace más de cincuenta y cinco años, como hermanos, y es un ser que admiro. La primera vez que García Márquez vio mi grafía, mi letra, me dijo: «Y usted por qué escribe como Drácula, Mutis».

¿García Márquez es producto o víctima del boom?

El boom no existe, lo hicieron alrededor de él, no existe, es una invención de los libreros y del mundo comercial, un absurdo.

En las páginas sobre Gonzalo Rojas, usted destaca la impresión que le causó leer uno de sus poemas titulado «Cerámica», porque en él hay una sentencia final: «Casi todo / es otra cosa».

Bueno, Gonzalo es uno de los grandes poetas del idioma y un ser adorable. Yo sé que estuvo de candidato muy cercano a que le concedieran el Premio Cervantes que obtuve yo, y me hubiera alegrado inmensamente que él lo tuviera. «Casi todo / es otra cosa», genial. Esa definición no solo es de la poesía, sino de la vida.

¿Se esperaba que le otorgaran el Premio Cervantes?

No, para nada. Yo ya había obtenido el Príncipe de Asturias y el Reina Sofía. Esta es la primera vez que le dan a la misma persona los tres premios. Así que me dije no, no puede ser para mí. Fue una sorpresa. Y, claro, me alegra mucho tenerlo.