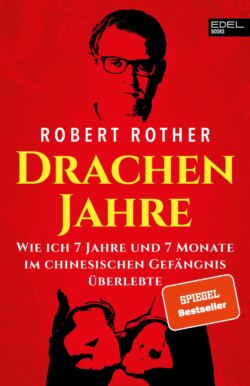

Читать книгу Drachenjahre - Robert Rother - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

KAPITEL 3 MEIN ERSTER FERRARI

ОглавлениеHaben Sie eine Ahnung, wie es ist, auf einen Schlag 800 000 US-Dollar verdient zu haben? Ich ja. Es ist ein großartiges Gefühl, gerade wenn man wie ich aus sehr einfachen Verhältnissen kommt. Ich erlebte es mit 26. Es war im Mai 2008, als das Geld auf meinem Konto einging, gut vier Monate vor der Lehman-Pleite. Unser Geschäft fing gerade an zu boomen. An den Finanzmärkten machte sich Panik breit, nachdem die Riesenblase am amerikanischen Immobilienmarkt platzte und sich hunderttausende Kredite für Wohnhäuser als das erwiesen, was sie waren: wertloser Schrott. Die Unsicherheit erfasste schnell China. Die Superreichen suchten für ihr Geld den berühmten sicheren Hafen – und sie fanden Angelina und mich. Wir waren die Lotsen, die den Weg zu ewigem Reichtum ohne jedes Risiko verhießen. Wer’s glaubte, wurde selig. Uns war es nur recht. 800 000 US-Dollar Kommission aus Währungsgeschäften! Ein Haufen Kohle, den ich verfeuern konnte, wie ich wollte. Mit 15 Jahren hatte ich mir vorgenommen, in spätestens zehn Jahren einen Ferrari zu besitzen. Nun hatte ich das Geld, mir meinen Traum zu erfüllen. Das eine Jahr, das ich länger brauchte, verzieh ich mir locker. Denn der Ferrari kostete mich etwas mehr als 600 000 US-Dollar – ungefähr das Dreifache des europäischen Preises. Edelkarossen sind in China so teuer, weil Luxusgüter enorm hoch besteuert werden. So versuchen die Kommunisten, am Import ausländischer Luxuswaren kräftig zu verdienen. Eindämmen lässt sich ihr Absatz auf diese Weise nicht. Im Gegenteil, die Supersport- und Luxuswagen werden dadurch für Vermögende nur noch attraktiver, weil ihr Wert als Statussymbol noch mal steigt. Daher kommt es auch dazu, dass Marken wie Ferrari, Aston Martin oder Rolls-Royce in manchen Jahren ihren Absatz in China sogar verdoppeln konnten.

Es mag seltsam klingen, aber ich weiß nicht mal mehr ungefähr, was für ein Tag das war, als ich zum einzigen offiziellen Ferrari-Händler in Shenzhen ging, ob die Sonne schien oder Regen fiel, ob es warm war oder kühl, ob morgens, mittags oder abends. Sicher bin ich nur, dass ich die ganze Zeit in mich hineingrinste. Als ich die Tür zu dem Laden öffnete, kam ich mir vor wie ein Revolverheld im Western, der mit entschlossener Miene im Vorgefühl seines Triumphs die beiden Flügel der Saloontür aufschiebt, gleich eine coole Nummer abzieht und alle Anwesenden gehörig einschüchtert. Von meiner Freude ließ ich mir nichts anmerken. In Asien kontrolliert man seine Gefühle, man zeigt sie nicht. Erst recht nicht beim Kauf eines so absurd teuren Autos: Was, bitte sehr, ist denn schon ein Ferrari?! Ein stinknormales Fahrzeug, mit dem man von A nach B kommt.

Mich bediente eine ziemlich attraktive Frau. Ich wusste, was ich wollte und wann ich es wollte: »Ich möchte einen F430 zur Probe fahren – und zwar möglichst noch heute.« Die Verkäuferin wirkte allerdings alles andere als unterwürfig oder anbiedernd, den Respekt, den ein Westernheld verdient gehabt hätte, ließ sie fraglos vermissen. Sie sah mich eher an wie einen, der sich hierhin verirrt hat, oder wie ein Auto, das nicht in diesen Showroom passte, beispielsweise ein Fiat Panda oder ein Opel Kadett. In ziemlich gutem Englisch sagte sie, dass eine Probefahrt selbstverständlich möglich sei, sofern ich denn eine Kaution von umgerechnet rund 10 000 Dollar hinterlegen könnte. »No problem«, sagte ich und zückte meine Platinum-Kreditkarte der Industrial Bank of China, die auf die Dame erkennbar Eindruck machte. Nun wusste sie, dass ich es ernst meinte und kein Spinner war, sondern vielmehr ein Kunde, um den sie sich ordentlich zu kümmern hatte. Ihre anfängliche Überheblichkeit wich dann auch rasch einer devoten Schleimerei, und so bekam ich erst einmal einen Champagner angeboten.

Wir vereinbarten einen Termin für die Probefahrt am nächsten Tag. Als ich dann wiederkam, wurde ich von Day, dem Geschäftsführer der Ferrari-Niederlassung in Shenzhen, mit einem breiten Lächeln herzlich empfangen. Er erklärte mir, worauf man beim Fahren des Wagens, der mich interessierte, zu achten hatte. Ich stieg ein – und war Feuer und Flamme. Was für ein geiles Gefühl! Ich glaubte, mit dem Allerwertesten auf dem Asphalt zu sitzen. Robert, das Finanzgenie aus Unna, im Tiefflug durch China. Der Sound des Wagens – Mozart war nichts dagegen. Los ging’s! Ein Streicheln des Gaspedals und die Karre schoss wie ein Pfeil durch die Straßen. Ich rauschte mit bis zu 180 km/h durch Shenzhen – es galt ein Tempolimit von 50 oder 60 km/h. Keine Ahnung. Es war auch völlig egal. Die Probefahrt dauerte 20 Minuten. Ich zögerte nicht und sagte zu Day: »Den nehme ich.« Er war heilfroh über den Abschluss, weil sein Geschäft wegen der Panik unter den reichen Chinesen gerade mies lief und ich gleich den kompletten Kaufpreis überwies. Woher dieser Batzen Geld kam und warum ich keinen Kredit aufnehmen wollte, interessierte ihn nicht. In China galt damals wie heute: Wer nicht fragt, bleibt dumm – lebt aber besser.

Ich erkundigte mich bei Day, wie viele Leute in Shenzhen einen Ferrari besaßen. In der Stadt waren es exakt 50, in der Provinz Guangdong rund 150. »Sind die irgendwie organisiert?« Day erklärte: »Es gibt den Ferrari Owners Club. Heute Abend treffen sich die Mitglieder. Ich werde auch dort sein. Du kannst gerne mitkommen, ich stell dich dann allen vor.« Bingo! Ich verabredete mich mit Day für den Abend, kehrte zurück in mein Büro im Finanzdistrikt und rief Angelina an: »He, Schatz, ich habe mindestens 50 neue Kunden für uns, vielleicht auch mehr.« Ich erklärte ihr kurz die Sache mit dem Ferrari-Klub. Angelina war sofort klar, was ich vorhatte, und sie fand es brillant. Sie war blitzgescheit, die klügste Frau, die mir je begegnet war.

Mit Zufall hatte alles, was wir, Angelina und ich, taten, nichts zu tun. Wie Schachspieler dachten wir immer gleich den übernächsten Schritt mit. Wir überlegten, eventuell Werbung für uns im Fernsehen zu machen, ahnten aber, dass wir damit nicht die Zielgruppe erreichen würden, die uns vorschwebte. Wir wollten an die Superreichen rankommen. In dem Land, das sich Volksrepublik nennt, zählt nur der absolute Luxus.

Zu meiner Zeit gab es genau zwei Dinge, die als Statussymbole herausstachen: Autos und Uhren. Je teurer, desto besser. Mit Immobilien konnte man keinen Eindruck machen. Treffen in privaten Räumen gab es so gut wie gar nicht. Also sah niemand, wo und wie man lebte. Bei Autos und Uhren lag die Sache anders. Sie sind echte Hingucker. Der Reflex funktionierte so sicher wie bei den Stieren in spanischen Arenen, die wie wild auf Rot abfahren. Wir wussten, ein Ferrari würde bisher verschlossene Tore öffnen: Leute, schaut her, wir sind keine Spinner, wir spielen ganz oben mit, uns könnt ihr trauen. Mehr war nicht nötig, um die Chinesen in unseren Bann zu ziehen. Sie fuhren voll auf den Ferrari ab.

Ein eigener Flitzer mit dem sich aufbäumenden Pferd auf dem Firmenemblem war – wie gesagt – mein Jugendtraum. Aber von mir aus hätte auch ein Porsche gereicht. Doch ich hatte es mit einer Klientel zu tun, bei der ich mit einem simplen deutschen Sportwagen keinen Eindruck hätte schinden können. Einen Porsche konnte sich jeder halbwegs erfolgreiche Unternehmer oder korrupte niederrangige Beamte leisten. Ich aber wollte in der Topliga Beute machen. Deshalb kaufte ich auch keinen roten oder gelben F430. Ich entschied mich bewusst für einen schwarzen, da die Farbe in Shenzhen eine absolute Seltenheit war. Der weiße Millionär aus dem Westen mit dem schwarzen Ferrari. Das blieb in den Köpfen hängen. Zumal es tatsächlich nur einen Menschen in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt gab, auf den die Beschreibung passte – und das war Robert Rother aus Unna in Nordrhein-Westfalen.

Gleich nach dem Ferrari-Deal fuhr ich nach Hongkong zu einem befreundeten Geschäftspartner, der mit teuren und megateuren Uhren handelte. Bei ihm kaufte ich eine Audemars Piguet Skeleton Royal Oak, eine Schweizer Uhr von erlesener Qualität und Eleganz. Ihr Gehäuse ist durchsichtig, sodass das Uhrwerk bewundert werden kann. Ich bekam sie zum Freundschaftspreis von 60 000 US-Dollar – etwa zwei Drittel des Ladenpreises. Auf die Audemars Piguet war ich stolzer als auf den Ferrari. Ihr Design und ihre Mechanik, dieses wundersame Zusammenspiel von Schönheit und ausgereifter Technik, faszinierte mich. Die Uhr war für mich nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch ein Symbol, ein Vorbild. So wie sie sollten meine Firmen funktionieren: ein System, in dem jedes Zahnrad perfekt in das andere greift.

Ich besaß damals schon eine Breitling for Bentley Limited Edition, die um die 8000 Dollar gekostet hatte. Auch sie war schön. Aber sie hatte nicht im Geringsten die Exklusivität und Strahlkraft einer Audemars Piguet Skeleton Royal Oak. Unser Konzept, Protze mit Protz anzulocken, ging voll auf. Ich traf Herrn Wang zum Abendessen, einen einflussreichen Mann mit besten Beziehungen in die höchsten Kreise, mit dem ich gerne ins Geschäft kommen wollte. Bisher hatte er mich nicht wirklich ernst genommen, unsere Gespräche drehten sich immer um ziemlich Oberflächliches. Manchmal dachte ich, Herr Wang misstraute mir, hielt mich für einen Scharlatan. Wir waren zum Essen verabredet. Ich goss – ganz zufällig – Champagner über mein weißes Hemd, um die Manschettenknöpfe öffnen und den Ärmel hochkrempeln zu müssen. Herrn Wangs Blick fiel gleich auf meine Uhr. Völlig fasziniert von ihr ließ er sich die Funktionen erklären, allen voran den Mondkalender – und schon war ich wer. Wir kamen ins Geschäft. Und das offenbar nur wegen einer Luxusuhr, die ich neuerdings trug.

An meinem ersten Abend als F430-Besitzer ging ich mit Day zum Treffen des Ferrari-Klubs von Shenzhen. Seine Mitglieder waren eine illustre Schar aus Wirtschaftsmagnaten und halbseidenen Gestalten, manche waren auch nur deren Kinder, die selbst noch keinen einzigen Yuan verdient hatten und nur vom Wahnsinnsvermögen ihrer Eltern lebten. Es war genau die Zielgruppe, auf die wir es abgesehen hatten. Natürlich befand sich keine einzige Frau unter den Klubmitgliedern. Die hüteten Haus, Handtaschen und Kinder.

Ich betrat mit Day das Restaurant. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich an dem Abend wohl um die 50-mal getötet worden. WAS? WILL? DER? KNABE? HIER? Ein weißer Ausländer bei uns im Klub? Woher kann der so viel Geld haben, sich hierzulande einen Ferrari leisten zu können? Geht’s noch? Day stellte mich vor als – es stimmte tatsächlich – den ersten Westler in Shenzhen, der einen Ferrari besaß. Noch Fragen? Nein. Natürlich nicht. Damit war alles gesagt. Kaum hatten die Chinesen gehört, mit was für einem Kaliber sie es zu tun hatten, begrüßten sie mich freudig. Ich war zwar ein Exot, und noch dazu sehr jung, hatte aber augenscheinlich genug Geld, um würdig zu sein, in ihren Kreis aufgenommen zu werden.

Das musste gefeiert werden. Schnaps floss in Unmengen. Hennessy XO wurde herumgereicht, die Flasche für 500 US-Dollar. Die Chinesen tranken ihn mit grünem Tee und viel Eis. Als alle besoffen waren, zogen wir weiter in eine Karaokebar. Wieder gab es literweise von dem französischen Cognac. Ich sang »Better Man« von Robbie Williams. »Lord I’m doing all I can to be a better man« – »Herr, ich gebe mein Bestes, um ein besserer Mann zu sein.« Meine neuen Freunde jubelten und prosteten mir zu. Ich strahlte über beide Ohren, weil mir bewusst war, dass ich gerade in die Champions League aufgestiegen war. Wie herrlich: In dieser Karaokebar lag mir die Welt in Form sturzbetrunkener Egomanen zu Füßen.

Wie ich in der Nacht nach Hause gekommen bin, wissen nur die Götter. Irgendwie musste ich es geschafft haben. Und vor allem: Ich hatte die Telefonnummern der meisten Mitglieder des Ferrari-Klubs in der Gesäßtasche. Auf meiner wundersamen Reise, die mich nach ganz oben führte und in der Hölle endete, hatte ich an diesem Abend eine entscheidende Hürde genommen.

Das Geld für den Eintritt in die Welt der Superreichen hatte ich schnell wieder drin. In den Monaten nach dem Ferrari-Kauf scheffelte ich die Kohle nur so mit meinen Firmen. Ihr Umsatz steigerte sich in nicht mal einem Jahr von einer Million auf 100 Millionen Dollar. Die Chinesen überschütteten uns mit Geld, das Angelina und ich trickreich, aber legal im Ausland anlegten. Jedes Mal landeten horrende Provisionen auf unseren Konten.

Ich lebte in Saus und Braus und ließ es ordentlich krachen. Jeden Tag Party, Fressen und Saufen. Ich wusste nicht, wohin mit den Millionen und haute sie mehr oder weniger sinnlos auf den Kopf. Ich kaufte mir einen Mercedes S500, einen Maserati Quattroporte und einen zweiten Ferrari, einen Scuderia, die Rennversion des F430. Um Gewicht zu sparen, war seine Ausstattung auf das Nötigste reduziert. Ich ließ ihn auf 747 PS hochtunen und schwarz-gelb lackieren: die Farben von Borussia Dortmund, meinem Fußballverein seit Kindesbeinen an. Dass ich für die Karre überhaupt die Straßenzulassung bekam, lag nur daran, dass einige chinesische Beamte ein bis zwei Augen zudrückten.

Weil gerade alles lief wie geschmiert, überlegten Angelina und ich, wie wir den potenziellen Kreis der Geschäftspartner über die Ferrari-Besitzer hinaus erweitern konnten. Unsere Idee war so simpel wie genial: Ab sofort wollten wir uns die mühevolle Suche nach Kunden sparen und stattdessen dafür sorgen, dass sie von sich aus zu uns kamen – und das selbst nach westlichen Maßstäben auf legalem Weg. Am 31. Januar 2010 – die Lehman-Pleite war so gut wie vergessen – eröffnete ich eine eigene Autowerkstatt für Luxusautos mit einem Showroom auf eintausend Quadratmetern. Ich hatte vier Millionen Dollar investiert. Zum »Grand Opening« kam alles, was in Shenzhens High Society Rang und Namen hatte. Unter den Gästen waren Unternehmer, die Fabriken mit 20 000 Angestellten hatten, und Typen aus der Halbwelt, die unter fragwürdigen Umständen zu Reichtum gelangt waren. Hübsche junge Frauen in Miniröcken servierten Champagner und natürlich Hennessy XO. Fotos der Party geistern noch heute durchs Internet. Wenn ich sie sehe, denke ich vor allem: Hilfe, wie fett ich damals war. Ein in jeder Hinsicht unersättlicher Typ.

Luxus pur: Ferrari Scuderia, modifiziert von Novitec Rosso, 747 PS

Der »Ferrari Tuning Shop« bot Luxus pur und beflügelte Männerfantasien. Ich besorgte – völlig legal – Ersatzteile aus Europa und ließ sie möglichst schnell montieren. Denn zu meiner Zeit war China eine Service-Wüste. Als mein erster Ferrari kurz nach dem Kauf einen Getriebeschaden hatte, musste ich wochenlang warten, bis das Problem behoben war. Das ärgerte mich ungemein, schließlich hatte ich für die Karre mehr als eine halbe Million Dollar geblecht. Ich wollte es mit meiner Werkstatt besser machen und der Kundschaft etwas ganz Besonderes bieten. Leicht bekleidete Mädchen wuschen die Autos der feinen Herren, wackelten mit dem Popo und freuten sich, wenn ihnen schwerreiche Kerle ihre Visitenkarten zusteckten: Ruf doch mal an, Baby! Aber bitte nur auf der Mobilnummer, damit meine Frau nichts merkt.

Besser ging’s nicht: Der Laden florierte, ich hatte ein weiteres wirtschaftliches Standbein und mein neues Hobby Luxusautos zum Beruf gemacht. Aber das Allerbeste war: Robert Rothers »Ferrari Tuning Shop« wurde Tag für Tag von den Superreichen Shenzhens aufgesucht. Wieder einmal war ein Plan von uns aufgegangen: Wir mussten unsere Kunden nicht finden, sie kamen nun zu uns. Alles war so einfach, ein wahres Kinderspiel. Nur leider war ich selbst auch wirklich so naiv wie ein kleiner Junge. Das Gefühl wurde immer stärker, dass mir niemand etwas anhaben, dass mir nichts passieren konnte. Ich hielt mich für unantastbar. Doch das war eine krasse Fehleinschätzung. Ich ließ mich von unserem Erfolg blenden. Die Mechanismen, mit denen Angelina und ich die Chinesen anlockten, funktionierten auch bei mir und ihr: Uns ging das Gespür für die Realität verloren – wir waren blind vor Gier.

Pressekonferenz und feierliche Zeremonie anlässlich der Eröffnung meines Luxusauto-Showrooms in Shenzhen