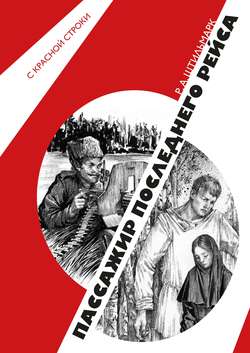

Читать книгу Пассажир последнего рейса - Роберт Штильмарк - Страница 6

Глава первая

Макарка-попович в корпусе и дома

1

ОглавлениеВ Ярославском кадетском корпусе его звали макакой за имя Макар или поповичем за то, что отец его, Гавриил Антонович Владимирцев, был в российской армии полковым священником. Весной 1917 года тринадцатилетний Макар перешёл в четвёртый класс.

До февральских умопомрачительных событий – отречения царя и создания Временного правительства России – начальство корпуса кое-как справлялось с брожением в классах; после же февраля машина корпусной жизни стала понемногу разлаживаться.

Одноклассники Макара встретили февральскую революцию по-разному. Сыновья потомственных дворян, владельцев костромских и ярославских поместий, сговаривались не допустить снятия царского портрета в актовом зале. Вместе с верноподданными старшими воспитанниками-монархистами группа Макаровых одноклассников-дворян участвовала в устройстве тайных патрулей, избивавших всякого, кто смел не откозырять портрету обожаемого государя, принуждённого бунтовщиками, жидами и студентами к отречению от престола. А когда портрет был всё-таки снят и сам директор корпуса появился на общем собрании в парадной форме с орденами на груди и алой ленточкой в знак верности революционному правительству князя Львова и господина Родзянко, кадеты-монархисты эскортировали выносимый портрет до дверей, а через несколько дней выкрали его из кладовой, чтобы впоследствии вернуть в зал. Недавно появившийся в корпусе политический комиссар из местных эсеров немного пошумел по поводу истории с портретом, но не слишком усердствовал. Виновники похищения обнаружены не были, на том дело и кончилось.

В одном классе с Макаром сидели за партами также дети купцов-мукомолов, текстильных фабрикантов, инженеров, учителей, владельцев пароходных компаний. Многие из этих воспитанников радовались революции, носили красные бантики и пели «Марсельезу». Среди всех этих интернов, то есть живущих в корпусе воспитанников-кадетов, оказался один попович – Макарий Гаврилович Владимирцев, угловатый и застенчивый мальчик. Политических воззрений он покамест не обрёл, учился на казённом коште, редко выходил из училищных стен, потому что мать жила в Кинешме, а летом снимала две комнатки в Решме, у своей двоюродной сестры, попадьи Серафимы Петровны.

Макару было велено звать её тётенькой. Домик, окружённый яблонями и малиной, стоял почти на самом волжском откосе. Мимо крыльца спускалась с обрыва узкая крутая лесенка-стремянка, похожая на пароходную сходню. Под глинистым обрывом, заросшим мать-мачехой и иван-чаем, валялись дырявые рассохшиеся лодки и ржавые якоря всяких размеров. До них старались доплеснуть мелкие речные волны.

Село Решма было богомольное и торговое, известное по всей Верхней Волге благодаря местной летней ярмарке. Бывало, раскидывала она свои ларьки, палатки и карусели под стенами древнего решемского Назарьевского монастыря. Торговали здесь яйцами и маслом, кустарными сукнами местной выделки, деревянными ложками, глиняной посудой, конскими сбруями, а более всего – кожаными и валяными сапогами, будто бы не знавшими износу ни зимой, ни летом. Ещё гордились решемцы завидными покосами в своей округе, знаменитым мёдом монастырских пасек и обильными уловами рыбы, которую ловцы держали живой в деревянных решётчатых садках, прикреплённых якорями к речному дну.

Сельская улица Решмы, постепенно вытягиваясь вдоль Волги, с годами добралась до глубокого овражка, перешагнула его, соединив берега бревенчатым мостом, и рассыпалась уже за овражком на кучки домиков: из них-то и образовалась потом кривая Рыбачья слободка.

Вместе с рыбаками жили здесь волгари-водники. Хозяева слободских домиков или квартир наведывались сюда только по праздникам. Летом они ходили по реке, зимой по-холостяцки квартировали около затонов, где вёлся ремонт пароходов и барж. Иные домики в решемской Рыбачьей слободе были любовно украшены самодельными образцами волжских судов. Хозяева пристраивали их на особые полочки под застрехами[4] кровель, а ребятишки с завистью смотрели на эти игрушки взрослых людей, тая в душе несбыточную надежду заполучить в руки эдакий пароходик, чтобы запустить по речке Решемке.

Макару Владимирцеву запомнился случай в Рыбачьей слободе. Кучка ребятишек глазела на модель самолётского парохода «Князь Василий Шуйский» на доме одного капитана. Шёл мимо деревенский парень по имени Сашка, прочитал тоску в детских взорах, вскочил на крыльцо, достал модельку и дал детворе пустить пароход «Василий Шуйский» по ручью в овражке, от верховьев до устья, водным путём в сто саженей. Потом вытер модельку и полез водрузить её на прежнее место. Тут-то и застигла его жена капитана, учительница Елена Кондратьевна.

Бранить она Сашку не стала, но глянула с упрёком и сказала сухо: «Как раз от тебя, бывшего ученика моего, я бы этого не ожидала». Повернулась и ушла. Макар долго страдал за Сашку – ведь получилось-то у него, можно сказать, в чужом пиру похмелье!

По вёснам, чуть полая вода спадала, забывая на обсыхающих пригорках льдины и брёвна, раздавался под решемским обрывом первый гудок после зимнего безмолвия. Это буксирный пароход из Городца, одолевая вешнее течение, тащил на канате нарядный плавучий дебаркадер – пристань пароходного общества «Самолёт[5]». В тот же день другой буксиришко волок под решемский обрыв ещё одну пристань, поскромнее отделкой, компании «Кавказ и Меркурий». Пониже «Кавказа и Меркурия» ставило на реке свой дебаркадер пароходство «Русь», и уже после паводка появлялась под обрывом и четвёртая пристань, пароходства «Унжак».

Пароходное общество «Самолёт» заключило довольно своеобразный и весьма выгодный для обеих сторон договор с женским решемским Назарьевским монастырём: когда изящные, комфортабельные самолётские пароходы приближались к Решме, на пристанском флагштоке поднимался вымпел, а с монастырской колокольни раздавался звон большого, многопудового колокола. Распахивались тяжёлые монастырские врата, и на верху большой лестницы появлялся священник в облачении, за ними дьякон, мать-казначея и целый монашеский хор, человек до двадцати. Шествие замыкала монашенка-просвирня. Натужно дыша, тащила она огромную корзину просфор[6], выпеченных из крутого теста весьма искусно, со сложным божественным узором на бледной верхней корочке. Они долго не черствели, пассажиры брали их прямо нарасхват.

Нарядная публика с парохода набивалась в часовню, и священник служил молебен о плавающих и путешествующих. Смолистый дух речной пристани, запах копчёной рыбы и мокрого дерева перемешивался тогда с лёгким дымком росного церковного ладана. Тем временем простой народ покупал у крестьян на пристанских мостках топлёное молоко, огурцы и ягоды. Когда деловитый гудок покрывал многоголосицу на пристани, простой народ исчезал в тёмном пароходном чреве, а важная публика поднималась на свою чисто вымытую верхнюю палубу. Отсюда было видно, как торопливо семенит вверх по откосу монастырский причт[7]. Слава о богомольном решемском обычае шла далеко, и сколько благочестивых купчих отдавали свои рубли в кассы пароходного общества «Самолёт»!

Но какой новый, скорбный и жуткий смысл получили эти коммерческие молебны в те страшные годы, когда монаршая рука одним мановением послала российского солдата под германскую шрапнель!

Макарий Владимирцев видел, как отправлял уездный воинский начальник новобранцев в действующую армию. Уезжали они почти с каждым пароходом. Ладные, рослые, не тронутые никакой хворью, как берёзки в решемской роще, шли новобранцы по трапу в пароходное нутро, а с пристани провожал их многоголосый стон. Там оставались матери, жёны, сёстры, малые ребятишки. Кое-кого из провожающих народ еле удерживал от прыжка через пристанские перила! Вот тогда запах ладана и голоса монахинь, дьяконский бас и колокольный звон наверху, последний возглас священника и последний гудок парохода сливались в зловещую отходную, прижизненные проводы к братской могиле!

Лишь немногим решемцам и кинешемцам довелось потом воротиться с полей смерти к семьям. Приходили поодиночке, без молебствий и звона, кто без пальцев, кто с обвязанной головой. Молча входили в крестьянские избы и рабочие каморки. И встречали их в этих жилищах нужда, убожество, голод и стужа…

Летом Макар любил забираться в пустую лодку на берегу, ложиться на сухое, прогретое солнцем дно и прислушиваться к невнятному лепету и шелесту струй, осторожно вползающих на ракушки и галечник. Ветер приносил упоительный речной запах – смолёных снастей, сырости, рыбы. На сердце у Макара становилось легче, таяли в памяти корпусные обиды, и казалось ему, что сверху, из-за сияющих облаков, ласково глядят ему в самые очи добрый Бог-Отец, его Сын – Христос-Спаситель и горестная Мать-Богородица. Если на облачном полотне возникали белые голуби, вспугнутые местными голубятниками, мальчику чудилось воплощение Духа Святого в пронизанном солнцем сияющем куполе. Эти Макаровы божества не имели ничего общего со строгим Царём Небесным, который ежеутренне принимал молитву, хором возносимую к нему корпусными кадетиками. Их молитва, в строгом строю, по голосам и по ранжиру, походила на рапорт небесному начальству. Никаких сердечных излияний небесное начальство, как и земное, в молитве кадетов не допускало!

К сентябрю 1917 года Макарку отвезли назад, в корпус, переименованный в военную гимназию. Переименование не принесло перемен, воспитанники по-прежнему называли корпус корпусом, а самих себя – кадетами. Начальство не поправляло их.

Но провожала Макара в Ярославль в эту осень не мать, а лицо совсем новое, некий щеголеватый офицер. Представляясь корпусному начальству, он отрекомендовался так: «Подпоручик[8] Стельцов, адъютант полковника Зурова». Инспектор корпуса и воспитатель Макаркиного класса с чувством трясли адъютанту руку, затянутую в лайковую перчатку. Пока адъютант, простившись с Макаром, спускался по парадной лестнице мимо училищного знамени, встречные кадеты замирали восхищённо и, отдавая честь, старались привлечь внимание офицера. Он же со снисходительной улыбкой кивал юнцам, и пальцы, обтянутые лайкой, изящно и небрежно взлетали на миг к лакированному козырьку его фуражки.

В ту осень Макар впервые услышал от матери, что богатый помещик, жандармский полковник Зуров, приходится троюродным братом Макарову отцу. И вот неожиданно, впервые за много лет, полковник вдруг вспомнил о троюродном племяннике Макаре и даже послал Стельцова проводить мальчика из Решмы в Ярославль. С той поры сверстники и наставники выказывали по отношению к Макару меньше пренебрежения, ибо стало ясно, что влиятельный полковник как-то заинтересован в судьбе дальнего родственника.

Этот интерес и родственное благоволение Зурова приняли совершенно неожиданную для Макара форму!

4

Застре́ха – нижний, свисающий край крыши у избы, сарая и т. п., а также брус, поддерживающий нижний край крыши. – Прим. ред.

5

Самолётом на Руси называли паром, перемещавшийся между речными берегами по тросам, как бы летая туда-сюда. Своё название паромы-самолёты передали волжскому пароходству «Самолёт».

6

Просфора́, устар. Просвира́ – богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и мёртвых. – Прим. ред.

7

Причт – в Русской православной церкви название группы лиц, служащих при каком-либо одном храме (приходе). – Прим. ред.

8

Подпору́чик – первый обер-офицерский чин в царской армии, средний между чином прапорщика и поручика. – Прим. ред.