Читать книгу Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000) - Rolando Álvarez Vallejos - Страница 11

C apítulo 3 De la «independencia constructiva» a la oposición a la Concertación (1991)

ОглавлениеEl comportamiento político del Partido Comunista durante el año 1991 se concentró en salir al paso de las fuertes críticas que el resto de los actores políticos le endosaba. Estas se enfocaron en torno a tres hechos que marcaron la agenda política del PC durante el año. Primero, la publicación de los resultados del Informe Rettig y los intentos iniciales de consagrar la impunidad a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura. El segundo hecho fue el asesinato en el mes de abril del senador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, a manos de un comando del FPMR autónomo; y, por último, la disolución de la Unión Soviética, ocurrida durante el segundo semestre de 1991. Estos eventos generaron coyunturas políticas que significaron una fuerte ofensiva contra las posturas del PC. Los contenidos de las críticas siguieron la tónica del año anterior, en el sentido de cuestionar la vigencia de la organización, a la que se le pronosticó una fecha inminente de defunción.

En este marco, el partido se esforzó por reafirmar su existencia en base a su presencia en organizaciones sociales populares y desarrollar una línea política que los diferenciara de sus críticos de derecha y la Concertación. Así, aislados políticamente, los comunistas definieron en 1991 una línea de acción de largo alcance: ser opositores a los nuevos gobiernos democráticos y la creación de un referente político amplio, que se confrontara a las dos alianzas que hegemonizaban la arena política de la recientemente recuperada democracia chilena. Por medio de estas opciones, intentaron abrirse camino en la vida política y social del país.

Respecto a la materia de los derechos humanos, entre el 8 y 10 de marzo de 1991, es decir, cuatro días después de conocerse los resultados del Informe Rettig, se realizó un pleno el Comité Central del PC. Como se sabe, la llamada «Comisión Verdad y Reconciliación» fue el mecanismo ideado por el nuevo gobierno democrático para abordar la problemática de los ejecutados y detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Su composición incluyó a personeros de derecha, como una forma de que pudiera ser considerada neutral y representativa de la mayoría de la ciudadanía. Eso explica que el historiador y ex ministro de Educación de la dictadura, Gonzalo Vial Correa, formara parte de la instancia. Además, que fuera quien redactara un polémico «contexto histórico» en el que se habrían producido las ejecuciones y secuestros, concluyendo que «todos» habían sido responsables de lo ocurrido. La Comisión tenía como misión recabar información, establecer los hechos y entregar a los tribunales todo el material para avanzar hacia el establecimiento de la justicia. Entre sus disposiciones más polémicas, estaba que, a pesar de poseer un listado de nombres de perpetradores de violaciones a los derechos humanos, este no sería entregado a la opinión pública, bajo el argumento de no poseer atribuciones judiciales para acusar a personas de estos graves hechos. Una vez que el presidente Aylwin dio a conocer el Informe, las fuerzas armadas y la derecha desconocieron sus resultados, que establecían la existencia de más de tres mil víctimas durante la dictadura, entre asesinados y hechos desaparecer.

El mencionado informe al pleno del Comité Central del PC, por su parte, partía valorando el Informe Rettig, sobre todo en el contexto de que la inmensa mayoría de la derecha y el conjunto de las fuerzas armadas negaban la existencia de violaciones a los derechos humanos y ponían en duda la existencia de los desaparecidos, o «supuestos desaparecidos», como los nombraban en sus discursos públicos121. Por otra parte, el PC planteaba la necesidad de «verdad total y justicia plena» como principios básicos para resolver la problemática de los derechos humanos. Por último, se estableció la necesidad de «desmontar la tergiversación histórica acerca del período de la Unidad Popular» y acentuar el debate para «restablecer la verdad histórica», puesto que se consideraba que el Informe exponía «ciertos juicios e interpretaciones político históricos subjetivas que tienden a relativizar las responsabilidades del pinochetismo, la derecha y el imperialismo, y a legitimar en los hechos el golpe de Estado…». Por último, el PC exigió que la Comisión encabezada por el jurista Raúl Rettig entregara los nombres de los perpetradores y se mencionara públicamente a Pinochet como responsable último de los hechos122.

En esta coyuntura, el PC dejó de manifiesto su estilo de comprender y hacer política divergente con la Concertación, cuestión que estuvo en la raíz de su futura oposición a los gobiernos encabezados por la coalición de centro-izquierda. En efecto, el oficialismo estaba realizando esfuerzos para acordar con la derecha «alguna solución» al problema de los derechos humanos. Hay que recordar que la oposición contaba con mayoría en el Senado, razón por la cual cualquier iniciativa legal debía contar con el beneplácito de esta. Asumir de manera «realista» esta situación estaba en la base de lo que entonces se denominó como la «democracia de los acuerdos». El PC, por su parte, no compartía esta visión y planteaba, como veremos más adelante, la «ruptura institucional» como fórmula para avanzar en la democratización del país. Por este motivo, los comunistas rechazaron públicamente los acuerdos cupulares que el oficialismo intentó realizar con la derecha en esta materia, bajo la sospecha de que ocultaban alguna fórmula para dejar impunes los crímenes123.

La posición discordante de los comunistas en materia de derechos humanos, fue utilizada por los partidos oficialistas y de derecha para descalificar al PC. Se le tildaba de falta de realismo, de no entender las dificultades objetivas que enfrentaba el gobierno y, peor aún, de no entender que la ciudadanía rechazaba los discursos confrontacionales como el suyo. De esta manera, una consigna que había sido enarbolada por Aylwin durante su candidatura presidencial, como la de «verdad y justicia», ahora era relativizada por el oficialismo. Dado el alto componente emocional que tenía para los comunistas el tema de la violación de los derechos humanos, este hiato con la Concertación fue uno de los factores que influyeron de manera decisiva para que el PC se convirtiera en opositor al gobierno de Aylwin.

La conflictiva coyuntura abierta por la entrega del Informe Rettig se cerró producto del asesinato de Jaime Guzmán, líder de la UDI, el partido de derecha más cercano y defensor del general Pinochet y su régimen. A pesar de que prontamente se supo que la acción había sido ejecutada por el FPMR autónomo, es decir, por quienes se habían desgajado del PC en 1987, la oportunidad fue utilizada por casi todo el espectro político para arrinconar a esta colectividad. Como resultaba obvio, el PC sacó una declaración rechazando el crimen124.

Es necesario contextualizar en la coyuntura de la época las acusaciones contra el PC. Agrupaciones de izquierda, como el FPMR (autónomo), ramificaciones del MIR y el MAPU-Lautaro, decidieron continuar desarrollando acciones armadas luego de restaurada la democracia en marzo de 1990. En una línea argumental similar a la del PC, en el sentido de la continuidad entre dictadura y el nuevo gobierno de Aylwin, estas organizaciones planteaban que nada había cambiado en el país. Por lo tanto, la lucha armada continuaba siendo su principal forma de lucha. Entre 1990 y el asesinato de Guzmán, realizaron acciones de gran impacto público, como el intento frustrado de asesinar al general (r) Gustavo Leigh Guzmán, ex integrante de la Junta Militar junto a Pinochet, y la muerte del coronel (r) de carabineros Luis Fontaine, entre otros. Además, numerosos ataques a la policía civil, asaltos bancarios y enfrentamientos con carabineros125. De esta manera, la oposición de derecha ocupaba este accionar para criticar la supuesta incapacidad de las nuevas autoridades para controlar lo que denominaban como «el terrorismo». A su vez, tanto el oficialismo como la derecha criticaban al PC por lo que consideraban su ambigua posición ante el desarrollo de estas acciones armadas.

Por este motivo, desde antes del crimen de Guzmán, diversos sectores venían planteando que los comunistas estaban conectados con acciones terroristas. Por ejemplo, solo días antes del atentado al senador de la UDI, la prensa de derecha acusaba al PC de tener una doble cara en su accionar: por un lado, una legal y conocida, pero, por otro lado, «está la acción informal que comprende el frente terrorista, sea a través del Frente Manuel Rodríguez o del Lautaro»126.

Pero la tormenta de críticas se gatilló pocas horas antes del asesinato de Guzmán, facilitadas por las declaraciones de algunos de sus dirigentes nacionales. Fue el caso de Luis Corvalán, ex secretario general del PC y su principal figura histórica. En el contexto de una entrevista publicada en El Mercurio el domingo 31 de marzo, se le consultó sobre qué les recomendaría a los militantes del Frente Patriótico y el Movimiento Juvenil Lautaro, protagonistas de numerosos hechos de violencia en esos días. Contestó que «a los jóvenes que hacen acciones que perjudican al gobierno de Patricio Aylwin, les digo que no van por buen camino, pero si hay jóvenes que tienen armas, les diría que las guarden… ¡por si las moscas!»127. Al día siguiente, lunes 1 de abril, era baleado el senador Guzmán.

El mismo día que se publicaba la entrevista de Corvalán en El Mercurio, se conocían las declaraciones de Mireya Baltra sobre el mismo tema. La ex ministra del Trabajo de Salvador Allende e integrante del Comité Central del PC relativizó el carácter de «terrorista» del accionar de los grupos armados de izquierda bajo contexto democrático. Por el contrario, consideró que los acusados de participar en estos hechos eran «presos políticos» y no terroristas. Al día siguiente, Antonio Leal, a nombre del ARCO, señalaba que las palabras de Baltra demostraban la ambigüedad del PC ante la violencia y que este estaba dirigido por una «cúpula militarista» que se negaba a renunciar al empleo de formas ajenas a la democracia, como era la violencia política. Además, daba a entender que los comunistas todavía tenían nexos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (autónomo)128. De esta manera, la entrevista de Luis Corvalán, la conferencia de prensa de Mireya Baltra, unido al atentado de Jaime Guzmán, todo ocurrido en un margen de 24 horas, articularon un cuadro político muy adverso para el PC.

La prensa de derecha pidió que se examinara la posible proscripción del PC y del MIR. La DC las calificó de «políticamente inaceptables, moralmente equivocadas y circunstancialmente torpes», al poner en cuestión el monopolio de las armas en manos del Estado. El ARCO, a través de Luis Guastavino, afirmaba que los dichos de Corvalán reflejaban «la carencia de un proceso de análisis, autocrítica y revisión de viejas formulaciones». Por último, el PPD fue más allá, pues Eric Schnake, presidente de esta colectividad, señalaba que como el PC tenía relaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, debía entregar informaciones para «contribuir a la lucha contra la acción subversiva»129. Todo esto se vio agravado, incluso desde el punto de vista judicial, cuando Gloria Olivares, ministra sumariante encargada de investigar al FPMR autónomo, comunicó públicamente que citaría a declarar a la mesa directiva del PC, porque «esta organización extremista es el brazo armado del Partido Comunista». Además, de que su línea de investigación era estudiar las vinculaciones entre ambas organizaciones130. Debido a una queja disciplinaria interpuesta por los abogados del PC, la ministra debió retroceder en sus intenciones, pero de todos modos sus declaraciones colaboraron a consolidar el sentido común respecto al carácter violentista y antidemocrático del Partido Comunista de Chile.

De poco sirvió la conferencia de prensa del secretario general Volodia Teitelboim, que junto con rechazar a nombre del PC tajantemente cualquier tipo de acción terrorista, señaló que, a diferencia de Corvalán, «aconsejaría a los jóvenes a devolver las armas». Tampoco sirvieron las declaraciones públicas del PC, que contenían propuestas para hacer un «pacto antiterrorista» alternativo al del gobierno. Es más, tampoco se escuchó la afirmación de que «somos un partido que, habida la experiencia vivida bajo la dictadura, adhiere plenamente, como cuestión de principios, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos….»131. Los daños provocados a la imagen del PC durante esta coyuntura tuvieron un efecto muy prolongado. Si es que en 1990 se había construido la imagen de partido antidemocrático y arcaico, ahora se le sumó la de violentista. En todo caso, cuando todavía no se apagaban las andanadas de críticas contra el PC por su supuesta ambigüedad ante el terrorismo, un nuevo acontecimiento golpeó duramente el imaginario político de los comunistas: el fin de la Unión Soviética.

Cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por Guennadi Yanayev en agosto de 1991, el PC chileno buscó diferenciarse del discurso dominante, que convertía a Yeltsin en el héroe de la jornada. Por otra parte, tampoco transó la defensa de la existencia en la Unión Soviética. Por ello, no rompió ninguna lanza por Gorbachov, aunque tampoco hizo un apoyo explícito a las nuevas –y efímeras– autoridades. La declaración del día 20 de agosto de 1991 del PC chileno planteó respecto al golpe de Yanayev: «Lamentamos que la crisis haya llegado a este punto. No compartimos la forma como se han producido estos cambios. No era fatal que se llegara a esta situación. Se debió haber reaccionado antes asumiendo una condición más clara del proceso de renovación, que significara una mayor participación del pueblo soviético para neutralizar las fuerzas partidarias de la regresión y el caos y preservar el rumbo socialista de la Perestroika». Respecto al futuro, el PC planteaba que esperaba que las nuevas autoridades avanzaran «hacia un socialismo solidario, fraterno, con más democracia y al servicio del ser humano, alejando el peligro de regresión al capitalismo»132.

Para el PC, tuvo un alto costo evitar respaldar a Yeltsin y no calificar como «golpe de Estado» el accionar de Yanayev en su primera declaración sobre los sucesos en la URSS. Los dirigentes del PDI Fanny Pollarolo y Antonio Leal descargaron duras críticas, diciendo que el PC había apoyado el golpe del «comunismo ortodoxo». Leal disparó: «El PC chileno con esta actitud ambigua de no condenar el golpe, insiste en una posición de doble estándar que le hace perder toda credibilidad democrática»133. Días más tarde, una vez que Gorbachov había sido restablecido en el poder y derrotada la asonada, Leal afirmó que el PC «era cómplice de Yanayev y el comunismo autoritario»; que mientras la humanidad estaba en vilo porque los golpistas tenían en sus manos las claves de las armas nucleares-químicas, «los comunistas chilenos estaban felices», porque creían que se restablecería el comunismo ortodoxo134. Por otra parte, el coro de quienes pedían la disolución del Partido Comunista abarcó desde el PDI hasta la derecha135. En esta línea, el conservador diario El Mercurio publicó un extenso reportaje sobre el PC en su influyente sección política de los días domingo, considerado barómetro de la política chilena en aquel entonces. Redactado en tono irónico, recogía opiniones sobre la situación del PC de ex militantes comunistas, de dirigentes de la Concertación e incluso de la derecha, sin mencionar sus fuentes. En resumen, el texto hacía aparecer un consenso entre los actores sobre que el comunismo chileno parecía vivir una «crisis terminal», pero que a, pesar de esto, constituía un peligro para la democracia, producto de sus conexiones con el terrorismo. Se describía una imagen catastrofista sobre el estado de la organización, señalando por ejemplo que, dada la marginación de sus intelectuales y estudiantes, entre la militancia predominaban «cesantes, pobladores…los sectores más resentidos», lo que se asociaba a una posible ligazón del PC a la violencia política. O que el 50% de los militantes de base «se habían ido para la casa», el 25% al ARCO y solo el 25% restante quedaban en la organización. Desde el punto de vista político, se afirmaba que no desautorizaba el accionar del FPMR autónomo y que sus declaraciones rechazando el terrorismo carecían de credibilidad136. Este tipo de imágenes fueron las hegemónicas en los medios de prensa y entre la gran mayoría de los partidos, lo que significó un radical aislamiento político del PC. Si el año 1990 había sido muy complejo por la crisis interna de la organización, 1991 puede considerarse un escalón más en la crisis comunista. En efecto, aunque detenida la hemorragia de militantes y las guerrillas internas a través de la prensa, el escenario político nacional (asesinato de Jaime Guzmán) e internacional (fin de la Unión Soviética) parecía que dejaba al PC sin brújula y sin el gran pilar de su imaginario137.

La posición de los comunistas chilenos ante los acontecimientos de la Unión Soviética no tenía que ver con sus valoraciones de la democracia, tal como ha planteado el historiador Alfredo Riquelme en su citado libro. En realidad, la organización había consensuado abandonar en 1989 la opción de hacer política fuera de la legalidad, que había sido uno de los pilares fundamentales de la Política de Rebelión Popular y se resumía en una frase repetida muchas veces en las declaraciones del PC durante la década de 1980: la lucha era «desde fuera y contra de la institucionalidad». Se podría afirmar que, a regañadientes, el accionar dentro del sistema comenzó a ser asumido en 1987, cuando el PC llamó a inscribirse en los registros electorales, y se ratificó con el llamado a votar «NO» en el plebiscito de 1988. Al año siguiente, y todavía en dictadura, inscribió un partido instrumental (PAIS), para poder tener candidatos en las elecciones parlamentarias de 1989. Y apenas terminado el régimen militar, trabajó por su legalización como partido, lo que le permitiría presentar candidatos a alcaldes y parlamentarios bajo la denominación «Partido Comunista de Chile». Todo esto demostraba que el PC había asumido hace tiempo que en la nueva escena política postdictatorial, la batalla política sería «dentro» y no «fuera» de la institucionalidad. De hecho, esta opción había provocado la crisis al interior del FPMR, fractura que había originado en 1987 la facción «autónoma» de la «fuerza propia» del PC. Incluso al costo de quiebres internos, la opción comunista había sido la lucha democrática dentro del sistema, tal como lo hizo en Chile a lo largo de su extensa historia. Por este motivo, lo que realmente estaba en juego detrás de la interpretación de los espectaculares hechos en la Unión Soviética, era la viabilidad de la organización llamada «Partido Comunista de Chile». Seguir al coro dominante que celebraba el fin del Partido Comunista de la Unión Soviética implicaba un guiño muy explícito sobre el destino de su par chileno. Así lo ratificaban las declaraciones de los representantes de casi todo el espectro político del país. Defender el socialismo en la Unión Soviética, en ese sentido, era sinónimo de defender la validez de seguir denominándose «comunista» en Chile.

En otras latitudes, los PCs se habían desmarcado de rasgos prosoviéticos mucho antes de la disolución de la URSS. El caso del PC español era emblemático, porque a fines de los setenta, abandonó oficialmente el leninismo, como una manera de enviar una señal de moderación y compromiso democrático que le permitiera ser parte del proceso de transición a la democracia en su país. En el caso del Uruguay, el PC terminó con el centralismo democrático, permitiendo la organización de tendencias internas dentro del partido. Y de manera mucho más radical, el PC mexicano se había disuelto a fines de los setenta, intentando dar origen a una nueva fuerza de izquierda. Sin embargo, el PC chileno optó por mantener las tradicionales señales identitarias de raigambre soviética hasta el colapso del comunismo en dicho país. Por ello, en la coyuntura de 1991, la dirección del PC no había defendido especialmente a Yanayev u otro miembro del aparato del PCUS, sino que la opción de que en Chile existiese una fuerza anticapitalista denominada comunista. La militante de base Cecilia Rivera resumía la manera en que el PC tomó lo ocurrido en agosto de 1991 en Rusia: «A nosotros como chilenos no nos debe afectar. Debemos seguir desarrollando nuestra propia identidad, preocuparnos de nuestros propios problemas, de lo que nosotros estamos viviendo…»138. En buena medida, la construcción de una alternativa política a la izquierda de la Concertación, la conexión con las organizaciones sociales (territoriales, sindicales y estudiantiles) y la transformación de su imaginario político, fue lo que caracterizó la vida futura del comunismo chileno. En el caso de la búsqueda de nuevos referentes internacionales, desde antes de este período, estaba irrumpiendo en el PC la defensa de la Revolución Cubana y el rescate de la figura del Che Guevara. Este fue el inicio del complejo camino de la construcción de nuevos imaginarios revolucionarios que reemplazaran al derrumbado paradigma soviético139.

En el plano ideológico, el PC realizó dos pasos significativos en lo que denominó como su proceso de «renovación revolucionaria»: el inicio de la discusión de los nuevos estatutos y del nuevo programa del partido. En el caso de los estatutos, este presentó dos modificaciones importantes. Por un lado, se ratificó la «renacionalización» de la historia del Partido Comunista de Chile, al establecer como su fecha de fundación el 4 de junio de 1912, cuando un puñado de hombres y mujeres en la nortina localidad de Iquique crearon el Partido Obrero Socialista. En general, esta modificación no generó mayores disensos y fue la manera como el PC reinventó su historia, desligándola de la dependencia de la Unión Soviética. Así, en el nuevo imaginario comunista se acentuaba la relación con las tradiciones históricas nacionales. Con los años, esto significó la progresiva desaparición de la iconografía soviética dentro de la cultura política de los comunistas chilenos. Por otro, los nuevos estatutos proponían eliminar la definición «marxista-leninista» para caracterizar a la ideología del PC.

Los estatutos establecían que «el Partido Comunista de Chile se guía en su acción por los principios del socialismo científico, el marxismo-leninismo». La nueva propuesta proponía cambiarlo diciendo «Su visión de sociedad arranca de criterios científico-humanistas. Se sustenta en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, de otros pensadores marxistas y progresistas y en el constante avance de la filosofía y la ciencia… Su concepción humanista se resume en su adhesión plena a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales y a los tratados que la complementan… Acepta y defiende la democracia como forma de organización política de la sociedad y el Estado…»140. De esta forma, el PC acogía una de los aspectos que más se habían debatido durante los dos últimos años, referidos a la necesidad de apartarse de las categorías acuñadas por el estalinismo. La nueva redacción buscaba alejarse de la visión doctrinal del marxismo de raigambre soviética, basado en su supuesto carácter científico para interpretar la historia. También desaparecían las alusiones a las «leyes de la historia» y el «avance inevitable hacia el socialismo». Además, se dejaba en claro el compromiso irrestricto del PC con la democracia.

Paralelo al abandono del marxismo-leninismo, el PC reiteraba su adhesión al centralismo democrático, rechazando la formación de corrientes de opinión organizadas dentro del partido. Según el historiador Alfredo Riquelme, esto implicaba «la conservación del rasgo más característico del tipo de partido propiciado durante el estalinismo» y que instancias como la «Comisión Nacional de Cuadros» aseguraba la preservación del carácter kominterniano de partido y así «la promoción de liderazgos continuaría dependiendo más de la instancia a cargo de vigilar y castigar que de la voluntad de los militantes del Partido»141. Esta situación, según este autor, demostraría la falta de vocación democrática del PC. Al respecto, es necesario hacer algunas puntualizaciones. El clásico estudio realizado por la historiadora Annie Kriegel sobre la sociología política del PC francés –conocido por su adhesión a la URSS durante gran parte de su historia–, entrega algunas consideraciones importantes de tener en cuenta. Respecto al modo indirecto de elección de sus dirigentes («centralismo democrático»), su investigación demostró que los nombres propuestos para ejercer las responsabilidades dirigentes debían contar con la anuencia de la militancia, en una especie de negociación implícita de las relaciones de poder dentro de la organización. Por lo tanto, las nociones conspirativas sobre un partido gobernado como un regimiento responde más bien a las imágenes esquemáticas, típicas de la historiografía sobre el comunismo de matriz conservadora. Como ha sido señalado, esta tiende a ver al comunismo como un fenómeno unívoco y atemporal, que tiene las mismas características y estilos en todo el mundo142. Como ya hemos visto, la militancia e incluso la dirigencia comunista, aquella que le daba continuidad a la organización luego de la crisis de 1990, no carecía de voluntad, por lo que expresaba sus opiniones divergentes y visiones críticas sobre cualquier materia. Lo que sí los diferenciaba era que compartían la «cultura partidaria» comunista, basada en la forma leninista de organización, que implicaba, entre otras cosas, la elección indirecta de los dirigentes. Esta modalidad no se contradecía con la definición política de profundizar la democracia en Chile desde dentro del sistema143.

Aunque el PC chileno había anunciado a principios de abril de 1991 sus intenciones de abandonar el concepto «marxismo-leninismo», la polémica estalló a principios de agosto de aquel año. En esos días, Mijaíl Gorbachov anunció que el PCUS había dejado atrás oficialmente dicha categoría, por lo que los dardos apuntaron al PC chileno. Se le volvió a acusar de «ortodoxos» y de ir contra los tiempos históricos, a pesar del que meses antes habían decidido abandonar la conocida definición estalinista, aunque no su carácter de partido marxista. Desde ARCO señalaron que existirían diferencias internas en la cúpula comunista, lo que se expresaría en una supuesta división entre Gladys Marín y Volodia Teitelboim sobre esta materia144. En este sentido, es probable que los disidentes comunistas tuvieran razón. En el seminario «Ideas para el socialismo en Chile», organizado por el PC a fines de noviembre de 1990, es decir, en el momento más intenso de la crisis, el integrante de la Comisión Política Lautaro Carmona entregó algunas definiciones teóricas. Como señalamos en el capítulo 1 de este libro, la Conferencia Nacional de 1990 no mencionaba al «marxismo-leninismo» como parte de la identidad comunista, reconociendo el origen estalinista de dicha expresión. Pero tampoco había sido eliminado expresamente, como sí lo haría en abril de 1991 la nueva propuesta de estatutos. Por lo tanto, no debe resultar extraño que Carmona todavía empleara una fórmula ecléctica para definir la concepción de la teoría revolucionaria del partido. En referencia a que el partido debía «pensar con cabeza propia» el movimiento real del conflicto de clases en el país, esto lo debía hacer «considerando las leyes generales de la filosofía del marxismo-leninismo, entendida como una concepción abierta a todo el pensamiento progresista, recogiendo las enseñanzas que entregan las experiencias de otros pueblos, en especial los latinoamericanos»145. Estas divergencias y la imposición de la postura de eliminar las alusiones al marxismo-leninismo reflejan que incluso al interior de la Comisión Política, que había enfrentado unida a la disidencia, existía debate y polémicas internas. Tal como lo describen las memorias de Luis Corvalán citadas anteriormente, el PC se comenzaba a acostumbrar a terminar con el «monolitismo» del partido.

De esta manera, el PC siguió considerándose leninista, pero no en el sentido más restringido del concepto. Por ejemplo, en el proyecto de nuevo programa del partido, publicado en noviembre de 1991, no había ningún rastro de las típicas definiciones leninistas, como la de «vanguardia del proletariado» y «la toma» o «asalto al poder». Por el contrario, se insistía que el modelo del socialismo pensado por los comunistas chilenos se basaba en el pluripartidismo, la vigencia del Estado de Derecho, diversas formas de propiedad, libertad de creencias, etc. Además, se reiteraba que los cambios serían en base a «un poder de mayorías» y el respeto irrestricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos146. Por este motivo, la mantención del «centralismo democrático», más que la imposición de una dirección ciegamente autoritaria, fue un consenso entre los que se quedaron en el PC de mantener una arraigada tradición partidaria, que le había servido para enfrentar desafíos muy distintos: desde la clandestinidad (con González Videla y Pinochet) hasta el proceso que llevó al triunfo de la Unidad Popular en 1970. Por ello, el leninismo de los comunistas chilenos era una expresión para defender y mantener una tradición cultural sobre cómo debía funcionar y organizarse el partido, y no de una concepción sobre «la toma del poder» por parte de una vanguardia iluminada antidemocrática.

Por este motivo, las duras críticas contra el PC tenían que ver con un clima de opinión pública, en que predominaba la idea de la desaparición final del comunismo. Como se ha dicho, el impacto subjetivo del derrumbe de la Unión Soviética, la conciencia de estar viviendo un cambio mundial que significaba la disolución final del comunismo, unido a hechos locales impactantes, como el asesinato de Jaime Guzmán, dejaron con escaso margen al PC. Este, por su parte, en sus afanes de darle continuidad a la experiencia histórica del comunismo en Chile, rigidizó algunas de sus posiciones, en su afán de diferenciarse del oficialismo y del socialismo renovado. En medio de una situación de poscrisis interna, las declaraciones públicas de algunos de sus dirigentes facilitaron las acusaciones sobre la ambigüedad del PC respecto a materias claves, como su posición frente a la violencia. Esto provocó que la disidencia y sus adversarios artillaran sus críticas contra la organización, la que, acosada, escasamente pudo revertir la imagen construida mediáticamente por sus críticos. A principios de la década de 1990, la opinión dominante en los medio políticos era que el comunismo chileno desaparecería por su supuestamente inveterada ortodoxia.

En medio de estas condiciones nacionales e internacionales adversas, en 1991 el PC sentó las bases de su política durante los próximos años. Como era común en sus análisis, la organización diseñó un camino de largo plazo. Sus frutos se apreciarían luego de un proceso de «acumulación de fuerzas», que revertiría la situación adversa que vivía, según el PC, el movimiento popular. La tesis política fundamental que sostenían los comunistas era que no había existido un quiebre real entre el período dictatorial y la naciente democracia. Predominaba lo que denominaban «el continuismo», que se expresaba en lo político (papel deliberante de las fuerzas armadas y Pinochet), en lo jurídico (subsistencia de la Constitución de 1980), en lo económico (política económica neoliberal) y en lo social (continuidad del modelo educacional, de salud y de seguridad social de la dictadura). En este esquema, el gobierno y la mayoría del oficialismo habían claudicado en el objetivo de terminar con este legado. Por este motivo, el PC rompió definitivamente con este y a fines de 1991 se declaró opositor al gobierno de Patricio Aylwin147.

Durante diversas coyunturas de aquel año, los comunistas se negaron a aceptar la supuesta «normalidad democrática» que vivía el país. Por ejemplo, se rechazó tajantemente el planteamiento del influyente sociólogo concertacionista Eugenio Tironi, quien había señalado que «la transición democrática» había terminado. Para los comunistas, todavía estaban vigentes los enclaves autoritarios que impedían cumplir siquiera el programa del presidente Aylwin. Por otra parte, frente a la política de los acuerdos con la derecha promovida por el oficialismo, el PC planteaba rupturas democráticas, como la convocatoria a un plebiscito. Así se podrían dirimir materias trabadas por la derecha, como la fecha de las elecciones municipales, la existencia de los senadores designados y la reforma del poder judicial. La falta de decisión del gobierno, demostraba, según los comunistas, que se estaba cogobernando con la derecha148.

En el fondo, durante el año 1991, el PC declaró agotadas las esperanzas de que el gobierno rompiera con la derecha y se decidiera a avanzar en la democratización real del país. Como lo señalara Gladys Marín, el objetivo del PC sería levantar una alternativa, definida como «oposición democrática de izquierda». Esta debería convertirse en la tercera fuerza, fuera de la Concertación y la derecha, que realmente llevara a cabo una estrategia que desmantelara las herencias de la dictadura pinochetista. En esa perspectiva, la primera gran batalla que debería librar este nuevo conglomerado serían las elecciones municipales de 1992149.

En el imaginario comunista, las definiciones políticas de 1991 los retrotraían al épico momento en que en 1952 Salvador Allende, con ayuda del Partido Comunista, presentó su primera candidatura presidencial. En un contexto de crisis de los partidos de izquierda, especialmente por la división del PS y de condiciones políticas adversas, esa elección, desde la óptica retrospectiva del PC, había marcado el inicio del largo camino que 18 años más tarde culminó con el triunfo de Allende en la elección presidencial de 1970150. De esta manera, desde fines de 1990, el PC buscó articularse con otras fuerzas de izquierda, para así lograr construir un frente amplio a partir del cual construir la «alternativa de izquierda». De esta forma, encabezados por Pedro Vuskovic, ex ministro de Economía de Salvador Allende y figura independiente de izquierda ligada al mundo socialista, surgieron los «Comité por la Unidad de la Izquierda» (CUI). Su objetivo era coordinar a militantes de partidos de izquierda para reponer el papel de este sector en la arena política chilena. La idea era que estas instancias se articularan a nivel territorial y en frentes sociales. Serían pluralistas, capaces de integrar a las distintas corrientes de la izquierda chilena. Además, deberían crear una plataforma de izquierda para enfrentar las elecciones municipales. Como lo señalaba un documento del PC, el objetivo del CUI era intentar recuperar la capacidad de mostrar «una perspectiva política que encuentre acogida en el pueblo, que sea viable, que contribuya a elevar la mística en el Partido, en la izquierda y en las masas»151.

En la práctica, el CUI aglutinó al PC −por lejos la organización de mayor peso político y social− y una constelación de organizaciones y militantes dispersos que no compartían las políticas moderadas de la Concertación. Por un lado, estaba un pequeño grupo aglutinado en el «Partido Socialista Salvador Allende», que no se había integrado al proceso de reunificación del PS en 1989. También el MIR «político», organización que en 1991 se atomizó producto de sucesivas divisiones. Se sumó el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), pequeño grupo constituido por militantes comunistas que no se habían integrado a la fracción autónoma. Por último, había otras minúsculas agrupaciones socialistas. Como era una etapa de dispersión orgánica, se utilizó la adhesión de «personalidades», como ex ministros de Salvador Allende, dirigentes sindicales (la mayoría militantes del PC), abogados de derechos humanos y del mundo de las artes y las letras. Sin embargo, el CUI, dado el tamaño de los aliados, no alcanzaba a ocultar que el PC carecía de socios políticos fuertes y con presencia en las organizaciones sociales. En rigor, esta instancia, de efímera existencia, se consideraba solo el primer paso a una coalición mayor, que agrupara a toda la izquierda sin representación parlamentaria y opositora al rumbo moderado tomado por la administración Aylwin. Su principal objetivo era diseñar las primeras ideas para elaborar las propuestas que este sector levantaría en las elecciones municipales de 1992152.

Esto quedó plasmado en un texto que sería la base de la plataforma del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista (MIDA), referente en el que confluyeron los esfuerzos unitarios del CUI. Esta plataforma planteaba una ruptura radical con la institucionalidad de la dictadura. Por ejemplo, convocar a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución Política del Estado, que reemplazara la creada por Pinochet. Un nuevo modelo de desarrollo, opuesto al neoliberal impuesto por el ex dictador. Una política de defensa de los recursos naturales y autonomía en materia de relaciones exteriores, etcétera153. Producto de la pequeña incidencia de sus aliados y el desprestigio a nivel nacional en el que se encontraba sumido el PC, los planteamientos del CUI fueron recibidos con absoluta indiferencia por la opinión pública. Demostrando su voluntad de salir de la crisis que lo envolvía desde el año anterior, y a contrapelo de los agoreros que pronosticaban su fin, la organización se preparaba para competir en las futuras elecciones. El objetivo era levantar una lista alternativa a la Concertación y a la derecha en todo el país. Esa sería la manera de demostrar la vigencia de la «verdadera izquierda»154.

Con todo, a partir de sus definiciones, como las de rechazar los acuerdos con la derecha, convocatoria a plebiscito y asamblea constituyente o a la movilización social para presionar por los cambios institucionales, el PC se condenaba a quedar marginado del quehacer político-institucional durante toda la década. Las prácticas de las élites políticas se basaron en lo que se ha denominado el «gradualismo» de los cambios político-institucionales. Es decir «nunca se apostó por un nuevo pacto constitucional», o sea, un cambio radical del régimen jurídico existente155. De esta manera, el PC hizo una apuesta que lo alejaba del papel protagónico que había tenido en el sistema de partidos hasta 1973. En esa etapa, el PC había sido articulador, junto a fuerzas de izquierda y de centro, de importantes reformas políticas y sociales. Sin embargo, en esta ocasión optaba por mantenerse al margen de una coalición de esas características. Más que una supuesta ceguera política provocada por una impenitente ortodoxia, esta decisión se relacionó con profundas diferencias políticas con el oficialismo y por cuestiones propias de los aspectos subjetivos, como sus imaginarios y el apego a las tradiciones partidarias.

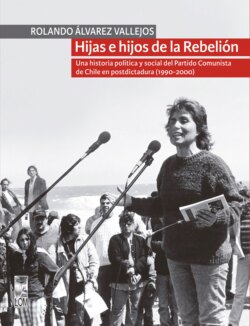

En efecto, las decisiones sobre la coyuntura política y las modificaciones de los imaginarios tienen diferentes temporalidades. Estos últimos mutan en la mediana duración, por ser parte constituyente de visiones de mundo que dan sentido al quehacer de las personas. Los cambios suelen ser traumáticos y más progresivos. En cambio, la política es coyuntural y puede cambiar de manera más abrupta. De esta manera, ya decíamos que el PC comenzó a abandonar la Política de Rebelión Popular a fines de 1988 y 1989, cuando aceptó participar en las elecciones parlamentarias. Asumió tempranamente, muy a su pesar, que la política sería dentro de la institucionalidad desde el 11 de marzo de 1990, día que asumiría como nuevo presidente Patricio Aylwin. Su comportamiento político posterior ratificó esta decisión. Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, los comunistas se siguieron considerando antisistémicos. Desde esta perspectiva, es posible prolongar este influjo en los imaginarios políticos del PC durante toda la década de 1990. La iconografía, el lenguaje, las referencias musicales y artísticas, se basaron en el relato heroico de la generación llamada los «hijas e hijos de la Rebelión», en referencia a las y los militantes que se forjaron en la lucha contra la dictadura, entraron a militar durante los años de «todas las formas de lucha» o que fueron partidarios de esta orientación política dentro del PC. Al respecto, corría un chiste entre los comunistas, que hacía referencia a que, de acuerdo a los testimonios, «todos estuvieron en el Frente Patriótico». El orgullo partidario durante los noventa continuó estando basado en haber sido capaces de empuñar un fusil contra la dictadura. Para la modificación de este imaginario pasarían muchos años.

De esta manera, el PC, junto con abocarse a la construcción de un espacio político propio («la tercera fuerza» o «alternativa de izquierda»), también fue parte y colaboró en la mantención de expresiones culturales alternativas o críticas a la oficial. Se solidarizó con artistas y creadores de distintas corrientes, pero unidos por una mirada crítica hacia la llamada «transición democrática». Muchas personas, sin ser comunistas, encontraron en sus espacios editoriales y actividades culturales un lugar donde mostrar sus creaciones.

El perfil antisistémico, rebelde o revolucionario de los comunistas se expresó por medio de distintas actividades, que revindicaban la línea de la Rebelión Popular como una expresión justa de lucha contra la dictadura. Una de ellas fue sostener la solidaridad con los presos políticos, que durante 1991 realizaron distintas movilizaciones en demanda de su libertad. A mediados de año, 150 prisioneros se declararon en huelga de hambre, exigiendo su pronta liberación. En aquella oportunidad, rechazaban enérgicamente la propuesta que les hacía el gobierno para agilizar su liberación. Esta consistía en que renegaran del uso de la violencia, algo considerado grotesco por los presos, pues para ellos, «fue el accionar de los presos políticos el que facilitó el retorno a la democracia y la instalación del actual Gobierno»156. De esta manera, desde la óptica de los comunistas, mientras siguieran existiendo personas en prisión por sus actividades contra la dictadura, la democracia chilena estaría en deuda y no merecería denominarse así.

En la misma línea de revindicar a la generación de los «hijos de Rebelión», el PC no dudó en realzar los nombres de los combatientes chilenos que habían perdido la vida en la guerrilla nicaragüense y salvadoreña. Naturalmente, muchos de ellos eran militantes del PC al momento de morir. Además, tampoco tenía inconvenientes en rendir homenaje a la memoria de ex militantes que se habían retirado del partido en 1987 con el «Frente Autónomo». Este tipo de reafirmaciones que hacían los comunistas sobre lo realizado en el pasado era la fuente que abastecía las críticas en su contra, especialmente aquellas que hacían alusión a la supuesta ambigüedad del PC ante la violencia157.

Por otra parte, la persistencia de la dureza de la represión policial y la persecución a la libertad de prensa, parecía ratificar la percepción comunista sobre el «continuismo» que representaba la Concertación. En mayo de 1991, con ocasión de un aniversario más de la detención y desaparición en 1976 de la dirección clandestina del PC, los integrantes de la Comisión Política fueron brutalmente golpeados por la policía. Esta buscaba evitar la realización de un acto de homenaje frente a la casa donde habían sido detenidos los dirigentes comunistas. De acuerdo a las informaciones, tres dirigentes del PC terminaron en la asistencia pública, producto de diversas heridas. Por su parte, la dirigente Gladys Marín –además viuda de uno de los caídos en 1976– «sufrió directamente los efectos de la acción policial, puesto que fue golpeada y arrojada al suelo». Los días siguientes estalló la polémica, porque el ministro del Interior, el demócrata cristiano Enrique Krauss, justificó el accionar de la policía. El significado del episodio lo resumió el dirigente del PPD Jorge Schaulsohn: «Estoy enfurecido y anonadado porque en un gobierno democrático, Carabineros se da el lujo de actuar como si estuviésemos en plena dictadura»158. El respaldo brindado por el gobierno al accionar de carabineros contra los dirigentes del PC coronaba el quiebre entre este y la autoridad. La recepción de la militancia comunista de este tipo de hechos, era que el gobierno carecía de verdadera voluntad política para profundizar la democracia. Otros hechos, como allanamientos a sedes partidarias, detenciones y seguimientos a militantes, golpizas realizadas por desconocidos, alimentaban la autopercepción comunista sobre que la verdadera democracia todavía era una tarea pendiente159.

Por otra parte, durante 1991, el PC comenzaba a sacudirse de los fuertes resabios de la vida clandestina. Al respecto, una de las principales novedades fue la lenta recuperación de sus sedes partidarias, la mayoría confiscadas luego del golpe de Estado de 1973. Entre otras, destacó la recuperación del local que desde 1991 se convirtió en la nueva sede del Comité Central del PC, ubicado en calle San Pablo, en Santiago Centro. Adquirido durante la clandestinidad, su inauguración siguió los rituales de la mística comunista: presencia de cantores populares; intervención del arquitecto que había diseñado la construcción y el saludo de los presos políticos, a través de la presencia de Pedro Marín (recibido con una «ovación de pie»)160. La campaña de finanzas fue otra actividad al que el PC asignó gran importancia durante 1991, actividad que constituía un clásico entre los rituales comunistas. Asociada a la venta en las calles de El Siglo, las estructuras partidarias se organizaban para realizar actividades públicas para cumplir sus respectivas cuotas. Por ejemplo, una célula de Lo Espejo barrió calles en una feria navideña; otra organizó un paseo de fin de año; en San Miguel, se recorrieron industrias pidiendo colaboraciones; otras, organizaron bailes, «completadas», rifas, vendieron humitas, etc. Asimismo, se convertía en una instancia para sanar algunas heridas dejadas por la crisis de 1990, recuperando militantes alejados o sentidos por las pugnas. También en el nivel de base, el PC continuó desplegando su experiencia de generación de medios de comunicación, que durante la dictadura habían permitido dar a conocer sus posiciones en los sectores populares. Así, a pesar de la crisis del año anterior y del clima político adverso, el activismo político de los y las militantes del PC chileno continuó desplegándose cotidianamente161.

Otra forma de marcar presencia político-cultural del PC en la base social, era a través de actos de memoria. Por ejemplo, en el acto de homenaje a los dirigentes del PC secuestrados y hechos desaparecer por agentes de la dictadura en mayo de 1976, los discursos eran solo una parte de la actividad. Se contó con la presencia de cantores populares y la actuación del grupo de danza «Espiral». Un papel destacado tenía el festival «El pueblo le canta a Violeta», en homenaje a la cantora popular Violeta Parra, fallecida en 1967. Este evento se organizaba con una serie de pre-festivales realizados en localidades de provincia y comunas populares de Santiago. En el festival de cierre, participaron el Ballet Pucará, el Conjunto de Danzas de la Población La Victoria, actores del teatro «El Riel» y numerosos cantores populares162.

A través de la multiplicación de este tipo de actividades, organizadas a nivel de base por el PC en diversas partes del país, se reproducía una cultura popular alternativa a la dominante. Se preservaba la memoria y los rituales que reproducían las tradiciones de la izquierda chilena. La convocatoria y organización de estos eventos reunía a personas que no eran comunistas y a una parte de la cultura de izquierda chilena. Esta, invisibilizada en tiempos en que «caían las catedrales» y primaba «la democracia de los acuerdos», siguió desarrollándose fuera de los focos del interés de los medios de comunicación, controlados mayoritariamente por la derecha chilena. Tal como como sucedía en el movimiento sindical, otro espacio de subsistencia del PC chileno en tiempos de crisis, la batalla por la memoria y la mantención de una cultura alternativa fue un aspecto fundamental para lograr la subsistencia de la organización.

121 «Resoluciones del XVI Pleno del CC», Partido Comunista de Chile 8, 9, 10 marzo de 1991, p.2.

122 Ibid. p. 5. y «PC insiste en entrega de nombres», La Nación del 6 de marzo de 1991, p.8.

123 En febrero, rechazó la propuesta «Paz para Chile», auspiciada por senadores PPD y DC junto a los derechistas Sebastián Piñera e Ignacio Pérez Walker, ver «El PC no quiere propuestas secretas» y «PC: Propuesta por la paz puede ser camino hacia la impunidad», La Nación del 4 y 11 de febrero de 1991, respectivamente.

124 «Un crimen contra el proceso democrático», El Siglo del 7 de abril de 1991, p. 4.

125 Sobre estas organizaciones, Pedro Rosas, Rebeldía, prisión política y subversión. Crimen y castigo en la transición chilena (1990-2004), LOM ediciones, 2004.

126 «Ofensiva alarmante» (editorial), en El Mercurio del 22 de marzo de 1991.

127 «Sin perdón ni olvido», El Mercurio del 31 de marzo de 1991, cuerpo D, p.4.

128 «PC: ambigua postura frente al extremismo», La Nación de 3 de marzo de 1991. Las críticas de Leal, «Terrorismo es acto de delincuentes comunes», La Tercera del 1º de abril de 1991.

129 Ver El Mercurio del 4 de abril de 1991; «DC: Opiniones de Corvalán son inaceptables y erradas», La Nación del 5 de abril de 1991; «ARCO se refiere a Corvalán», La Nación del 4 de abril de 1991; «PPD lanza toda su artillería contra el Partido Comunista» y «El PC de Volodia es una colectividad de ultraizquierda», La Nación del 10 y 7 de abril de 1991, respectivamente. Meses más tarde, incluso sectores pertenecientes al oficialismo no descartaban su ilegalización, ver declaraciones del dirigente demócrata cristiano Adolfo Zaldívar en «PC debe entregar armas», La Nación del 10 de octubre de 1991.

130 Ver «Dirigentes del PC serán citados a declarar» y «PC iniciará acción legal contra juez», en La Nación del 20 y 21 de abril de 1991, respectivamente.

131 Ver «Volodia: Si hay armas deben entregarse», La Nación del 6 de abril de 1991. Otra declaración pública del PC calificando como erradas las declaraciones de Corvalán, en «Dirigente PC advierte giro a la derecha en política», La Nación del 14 de abril de 1991. La declaración pública del PC, «Para garantizar el curso democrático», El Siglo del 21 de abril de 1991, p. 5. Otras declaraciones que expusieron la posición del PC ante la violencia política y el terrorismo, discurso de Gladys Marín, «Para creer en Chile, verdad y justicia», en El Siglo del 19 de mayo de 1991, p. 2.

132 «Ante los acontecimientos en la URSS», en El Siglo del 25 de agosto de 1991, p. 5.

133 El Mercurio del 22 de agosto de 1991.

134 «Sucesos en las URSS han conmocionado a los comunistas», en El Mercurio del 25 de agosto de 1991.

135 Andrés Allamand declaró que el PC chileno, «hoy debería efectuar un último acto de obediencia e imitación, anunciando que se autodisolverá», en alusión a las noticias sobre el fin del PCUS. Meses más tarde, Luis Guastavino decía que «lo que corresponde es terminar totalmente y cuanto antes esta experiencia comunista que fracasó en formar estrepitosa en «PC debe disolverse o reestructurarse», El Mercurio, 28 de agosto de 1991, y «El Partido Comunista es un incordio para la izquierda», La Nación, 5 de octubre de 1991.

136 «¿Lo de los comunistas…? Una tragedia», en El Mercurio del 21 de abril de 1991, p. D8 y D7.

137 Durante 1991, renunciaron al PC el economista Manuel Riesco Larraín y José Sanfuentes, este último integrante del Comité Central y la Comisión Política. Pero sus salidas fueron silenciosas y ambos mantuvieron una relación cordial con su ex tienda política. Ver «Sanfuentes renunció al PC», «Otra renuncia en el PC: Manuel Riesco» y «Sanfuentes y Riesco confirman renuncias», en La Nación del 1, 2 y 3 de octubre de 1991, respectivamente.

138 Todas las citas en «Sensibilidad militante», en El Siglo del 1 de septiembre de 1991, p. 20.

139 A las semanas del fin de la URSS, Volodia Teitelboim, secretario general del PC, publicó una elegía al Che Guevara: «El legado del guerrero heroico», en El Siglo del 6 de octubre de 1991, p.14 y 15. Además, en las páginas de la prensa comunista se dio amplia cobertura a la posición de Cuba ante el colapso de la URSS.

140 «Bases para la discusión del proyecto de nuevos estatutos del Partido Comunista de Chile», en El Siglo del 7 de abril de 1991, Separata, p.1.

141 Riquelme, op. cit. p. 248-249.

142 Sobre el caso del PCF, Kriegel, op. cit. La descripción sobre la historiografía conservadora del comunismo, Serge Wolikow, «Aun origines de la galaxia communiste: l’Internationale», en Dreyfus et al., op. cit. p. 293.

143 Al respecto, fue interesante el debate realizado en el parlamento chileno durante el año 2016, sobre la validez o no de imponer elecciones directas a los partidos políticos. Como lo señaló un destacado politólogo conocedor del sistema de partidos chileno, la elección directa no implica necesariamente que la organización sea más democrática que otra con métodos indirectos. Por su parte, los integrantes del Partido Demócrata Cristiano, Por la Democracia y Socialista estuvieron de acuerdo en respetar la existencia de diversas formas de elección de las autoridades, según las tradiciones de cada partido. Ver Claudio Fuentes, «Un militante un voto: ¿Interferencia del Estado o autonomía de los partidos?», en www.elmostrador.cl. Visitado el 21 de marzo de 2016.

144 Riquelme, op. cit. p. 252.

145 «Ideas para el socialismo en Chile», en El Siglo del 2 de diciembre de 1990.

146 «Proyecto de nuevo programa del Partido Comunista de Chile», El Siglo del 24 de noviembre de 1991. Documento.

147 Ver «P.C. De la independencia a la oposición», en El Siglo del 8 de diciembre de 1991, p. 23.

148 «PC insiste en la idea de plebiscito» y «PC: ‘Hay cogobierno con la derecha’», La Nación del 21 y 13 de mayo, respectivamente.

149 Ver «El pueblo y la izquierda tienen la palabra», El Siglo del 22 de septiembre de 1991, p.5. También declaraciones de Mireya Baltra en «PC anuncia que hará franca oposición», La Nación del 4 de noviembre de 1991.

150 Ver entrevista a Gladys Marín «Pinochet es una buena obsesión», La Nación del 22 de diciembre de 1991.

151 La caracterización del CUI, «Unir a la izquierda desde la base», El Siglo del 6 de enero de 1991, p.5. La cita en «Informe al XVII pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile», mecanografiado, p.11.

152 Sobre el CUI, ver «La izquierda dice: ¡presente!», «Por los caminos de Allende», «La izquierda tomó la palabra», en El Siglo del 2 de junio, 14 de julio y 21 de julio, respectivamente.

153 «Hacia un nuevo programa de la izquierda», El Siglo del 10 de noviembre de 1991. Documento.

154 «Por una izquierda en la senda de Allende», El Siglo del 1° de septiembre de 1991. Documento.

155 Claudio Fuentes, El pacto. Poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010), Ediciones Diego Portales, 2012, p.17.

156 «¡Gobierno extorsiona a los presos políticos!», El Siglo del 9 de junio de 1991, p. 17. Otra huelga de hambre con impacto público se realizó durante el mes de noviembre, realizada por seis militantes del MIR que cumplían largas condenas desde principios de la década de 1990.

157 Sobre los chilenos caídos en las guerrillas latinoamericanas y el recuerdo de ex militantes que se marcharon al «Frente autónomo», ver «Héroes de nuestro tiempo», El Siglo del 27 de octubre de 1991, p. 8. De Jocelyn-Holt, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar, al transar sin parar, Editorial Planeta, 1998.

158 «Represión policial al PC», La Nación del 5 de mayo de 1991.

159 Ver «PC denunció detenciones y seguimientos» y «PC se querellará por allanamiento», La Nación del 16 de septiembre de 1991.

160 «Casa nueva, vida nueva», El Siglo del 5 de mayo de 1991. Separata, I. Otros actos similares se realizaron por las recuperaciones de los locales partidarios en las comunas de Renca y Cerro Navia. Reafirmando la importancia de lo identitario en este período, la nota de prensa resaltaba que, en Cerro Navia, una joven cantante «rindió homenaje al Frente Patriótico Manuel Rodríguez». El Siglo, 6 de enero de 1991, Separata. IV.

161 El Siglo publicó desde comienzos de 1991, una separata titulada «Vamos a andar», que contenía información sobre la vida partidaria.

162 «Homenaje a dirigentes del PC desaparecidos en mayo de 1976» y «Gracias a Violeta. Así canta el pueblo», El Siglo del 5 de mayo y 10 de febrero de 1991, respectivamente.