Читать книгу Añorantes de un país que no existía - Salvador Albiñana Huerta - Страница 9

ОглавлениеFRAGMENTOS DE VIDA

Antonio Deltoro nació en Chulilla a finales de 1906, en una familia de campesinos adinerados y de arraigadas convicciones católicas que al poco tiempo, para atender la educación de sus seis hijos, se trasladó a Valencia. Acabado el periodo escolar, la infancia y la juventud de Deltoro las constituyeron largos veranos en el pueblo: «Doy gracias al cielo por haber nacido allí», afirma con entusiasmo.

Chulilla fue enciclopedia del mundo natural y escuela de vida en el trato con algunos jóvenes algo mayores de edad, lectores del anticlerical semanario La Traca, y con el blasfemo Tisera, también jornalero de su familia y trovero procaz con quien tuvo una relación cercana. Deltoro destaca, como ya había hecho Cavanilles a finales del siglo XVIII, la medianía como rasgo social característico de aquel pueblo de mil quinientos habitantes: «Como no había grandes terratenientes, no había nadie que no tuviera su parcelita de tierra […] y compensaban esa economía con el jornal». Fue, con los años, destino de frecuentes excursiones de los amigos –artistas de la Valencia de los años treinta– y de visitas de su novia Ana, y ocasional refugio de Renau, necesitado de ocultarse en algún lance de la militancia comunista. Allí, en ese pueblo colgado sobre el Turia, recordará su hijo la infancia feliz del padre «nadando por el río, corriendo entre las peñas».1

Se trataba de un mundo familiar de acusado contraste entre la piadosa familia paterna y la más liberal y descreída de su madre, de la que recuerda a su abuelo Baltasar, bon vivant con maneras de hidalgo a quien veía a hurtadillas porque vivía amancebado con la tía Francisca. Había diversificado su economía y se dedicaba a la ganadería y al transporte de madera que desde los pinares de Cuenca bajaba por el río Turia. Un oficio arriesgado del que se ocupaban las cuadrillas de madereros de la cercana Chelva, que le hablaron por vez primera del Danubio. Deltoro atesoró en su memoria las imágenes de los gancheros colgados de la hoz cuando los troncos se enclavaban y había que subirlos. Una escena que desapareció con la construcción de una central eléctrica hacia 1920. Por un tiempo, el pueblo se llenó de obreros y de barreneros leoneses y asturianos que pervirtieron las contenidas costumbres campesinas.

«En mi casa no solamente conservaban la religión, la petrificaban», afirmaba al evocar el rezo diario del rosario y la lectura de La Hormiga de Oro, semanario carlista promovido por Luis María de Llauder. De cuidada impresión, trascendió el umbral de lo piadoso y se adaptó al periodismo moderno. En el recuerdo de Deltoro –que menciona el impacto que le causó una fotografía del pope Gapón ahorcado– quedaron latentes muchas imágenes de aquella publicación. Fue, señala, «mi primer contacto con el mundo, era la única revista que tenía información».2

De acuerdo con ese ambiente acomodado y severamente católico, tuvo una escolarización religiosa. Tras un periodo en los Maristas –allí se sintió como pera en tabaque, precisa–, estudió en el Colegio de San José de Valencia, donde ya lo habían hecho sus dos hermanos. A los jesuitas dedica una larga diatriba contra sus métodos pedagógicos, la solemne escenografía en la lectura de las calificaciones y contra el recurso a las terroríficas escenas del Infierno y el Juicio Final –que tanto afectaron también a Luis Buñuel, alumno del colegio de Zaragoza–, frecuentes en las pláticas de los ejercicios espirituales. Y todo ello sazonado con episodios de homosexualidad por cuenta de algún padre de la Compañía.

El rechazo de Deltoro hacia los jesuitas es coincidente con el programa de reforma educativa institucionista y con la denuncia del elitismo social de la Compañía de Jesús, que cristalizó con A.M.D.G., la novela autobiográfica de Ramón Pérez de Ayala, publicada en 1910. No fue el único estudiante que guardó un recuerdo adverso. Ángel Gaos consideró su educación aberrante y Luis Galán criticó la marginación de los alumnos externos en la concesión de las distinciones escolares, la llamada Promulgación de Dignidades –uno de los motivos de la crítica de Rafael Alberti en el poema «Colegio (S.J.)», escrito en 1934–.3 «Yo si tengo algo de rebelde, que es mucho –afirma Deltoro–, se lo debo precisamente a mi estancia en los Jesuitas». Debió de estudiar entre 1916 y 1920, como Ernesto Alonso Ferrer, que llegaría a ser un reconocido otorrino, con quien mantuvo una larga amistad y de cuyo inicial entorno familiar ofrece un detallado relato. Entre sus compañeros estaban Ángel Gaos y José Carbajosa, que fueron, al igual que Deltoro, tempranos militantes del Partido comunista en Valencia. Fue expulsado por mala conducta al cuarto año.

«Y entonces en vez de llevarme al Instituto de Enseñanza oficial, me llevaron a los Escolapios, que eran más liberales. He de confesar –precisaba a Perujo– que los escolapios tenían una formación pedagógica muy superior a la de los jesuitas». Conservó siempre un agradecido recuerdo de sus profesores de dibujo, Constantino Castellote, y de literatura, el padre Vicente Ten, un hombre con formación musical y literaria que en ocasiones llevaba a algunos alumnos al teatro. Fue una revelación: «Fíjate lo que supone para un muchacho de catorce años ir al camerino de la Josefina Díaz y ver los entresijos del Teatro Eslava. Pues cambió por completo mi mentalidad». En 1924 obtuvo el grado de bachiller; en aquel año están fechadas unas caricaturas que revelan su destreza con el lápiz. Deltoro admite haber sido un estudiante desigual, salvo en las materias de arte, preceptiva literaria e historia de la literatura.

***

Antonio Deltoro, Caricatura, 1924. Archivo Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

Tampoco fue un buen estudiante universitario. Por imposición familiar se matriculó en un curso preparatorio de ingreso en las licenciaturas de Ciencias o Medicina. Apenas estudió dos años y tras un enfrentamiento violento con los catedráticos Enrique Castell y Antonio Ipiens en un examen de química, se le abrió, al parecer, un expediente académico y abandonó los estudios médicos.4 Ese incidente, viva aún la expulsión del Colegio de San José, quebró la relación con su familia. «Esto sería largo de contar, algo de tipo barojiano o galdosiano. Primero mi estancia con mi familia, en Valencia, luego la ruptura con mi familia. Independizarme, ser el consabido habitante de las casas de huéspedes. Me llevaría horas contar sobre los tipos que conocí». Una observación cuyos pormenores, por desgracia, no interesaron a Perujo en su entrevista.

No fue un alumno aplicado salvo en las materias literarias, pero fue un atento y apasionado lector –en particular de literatura del Siglo de Oro– y, como todos, algo desordenado. «Todo aquel aluvión de cultura adquirida al modo corso, entrando a saco sin orden ni concierto en los libros que devoraba», afirmó Juanino Renau –también estudiante aquellos años– de sus erráticas lecturas.5 Algunas de ellas fueron las ediciones de la Revista de Occidente y los catálogos de Prometeo o de Sempere –muy completos en la Biblioteca Popular de Valencia, frecuentada por Deltoro–, los autores del hoy discutido marbete de la Generación del 98, en especial Valle-Inclán, Baroja y Unamuno, los ensayos de Ortega –«lo veíamos con cierto recelo, pero contribuyó mucho a mi formación»–, la literatura soviética –bien atendida en la Biblioteca de la FUE–, los libros de Cenit o la edición de El Capital preparada por Manuel Pedroso para la editorial Aguilar; «en fin, conocimientos dispersos que nos fueron formando», admitía. «Estudiante –malo– de leyes (de los que iban “a aprobar” a Murcia), de todas las personas que he conocido de cerca es la más y mejor versada en poesía y literatura españolas de cualquier tiempo y, sin duda alguna, la más culta de nuestra redacción», escribió Josep Renau a propósito de Deltoro y de Nueva Cultura.6

Arthur Schopenhauer: Fundamento de la moral, Valencia, Sempere, ca. 1912.

José Ortega y Gasset: La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente, 1930

Con la excepción del marqués de Lozoya y de José Deleito y Piñuela, a quienes elogiaba, el resto del profesorado de Letras era, a su juicio, «un almacén de cachivaches». Particular mordacidad muestra con Pedro María López Martínez, catedrático de Lógica entre 1895 y 1931, de quien recuerda una definición repetida en sus clases: «Lógica es aquella ciencia filosófica, derivada de la psicología, que estudia mediante la razón, apoyada en los datos que le suministra la inteligencia íntima, el conocer la inteligencia conociendo, y el orden que debe poner en su ejercicio para llegar como fin a la verdad y conquistar la ciencia». «Genial», concluye. La figura de López Martínez fue blanco de un buen número de comentarios satíricos de alumnos como Gil-Albert, Vicente Llorens y, sobre todo, José Gaos. Resulta, sin duda, un caso extremo de mediocridad rayana en lo extravagante, pero no debe tomarse como patrón de medida. En el claustro, formado por unos cuarenta y cinco catedráticos numerarios, había docentes valiosos como José Castán Tobeñas, Mariano Gómez, Francisco Beltrán Bigorra, Roberto Araujo, Juan Peset o Fernando Rodríguez-Fornos. Por lo demás, en aquellos años entre la Dictadura y la República llegaron jóvenes profesores, como los médicos José Puche y Luis Urtubey, el historiador del derecho José María Ots Capdequí, el físico Fernando Ramón o Dámaso Alonso, que en 1933 ocupó la cátedra de Lengua y Literatura española. Fue una etapa de grandes expectativas de reforma en la enseñanza superior, aunque los logros fueron discretos. En 1930 se formalizó en Valencia la Federación Universitaria Escolar (FUE), primer sindicato democrático de estudiantes –creado en Madrid en 1927– que tuvo gran protagonismo en los años de la República; se impulsó el campus universitario del Paseo de Valencia al Mar; se mejoró la dotación para laboratorios y bibliotecas y, tras el incendio que asoló parte de la universidad en mayo de 1932, se acometió con empeño la construcción de la Facultad de Ciencias, ahora ajustada al proyecto racionalista y moderno de Mariano Peset Aleixandre.7

A diferencia de Deltoro, Ana Martínez Iborra fue una aplicada estudiante de Filosofía y Letras. En el curso académico 1919-1920 había en España 345 universitarias; diez años más tarde el número se había multiplicado de manera sensible, elevándose a 1744.8 Acompañando ese crecimiento irrumpió la generación de Martínez Iborra. Fue una de las diecinueve matriculadas en Letras en el curso 1925-1926 y formó parte –como también su compañera Presentación Campos– de una generación de universitarias activas en la reforma pedagógica y en la defensa del ideario político y cultural republicano. Entre 1929 y 1931 cursó el doctorado en Madrid, unos estudios orientados hacia la historia de arte que compartió con Josefa Callao, José López-Rey y Carmen Caamaño, un entorno muy cercano a la FUE. A su regreso a Valencia trabajó por un tiempo como ayudante de José Deleito y Piñuela, catedrático de Historia Universal Antigua y Media. Fue por entonces cuando inició la relación con Antonio Deltoro, a quien había conocido a través de su hermano, Manuel Martínez Iborra, estudiante de Medicina y uno de los líderes de la FUE en Valencia. En 1933, Ana obtuvo por oposición una cátedra de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Media de Irún, que atendió hasta el comienzo de la guerra. Ese año, Deltoro se incorporaba como profesor de Lengua y Literatura a la Escuela Cossío de Valencia, creada en octubre de 1930 por iniciativa del ingeniero y pedagogo José Navarro Alcácer y de un grupo de amigos del que formaban parte María Moliner, la futura lexicógrafa, su esposo Fernando Ramón, decano de la Facultad de Ciencias, y los catedráticos Puche y Ots Capdequí. Otro repertorio de estirpe institucionista. Deltoro dio clases hasta julio de 1936. La Escuela Cossío se mantuvo en activo durante la guerra y fue cerrada en 1939.9

Martínez Iborra y Deltoro fueron miembros de la FUE, aunque en 1932 Deltoro se vinculó al sector más radical, el recién creado BEOR, Bloque Escolar de Oposición Revolucionaria, controlado por las Juventudes Comunistas, en las que debió de ingresar ese mismo año. También fueron miembros del Bloque Manuel Martínez Iborra y Juanino Renau, que lo calificó de reacción sectaria e intransigente ante la pérdida del «aliento renovador» de la FUE tras la llegada de la República. «Es una etapa –escribió– de admirable euforia deportiva y de vergonzoso olvido de la función reivindicativa que animó su origen».10 Por entonces, la nueva dirección del Partido Comunista impuesta por la Comintern, con José Díaz en la secretaría, se esforzaba en atraer intelectuales y mostró un repentino interés por las cuestiones universitarias y las organizaciones estudiantiles, culpando a la FUE de haber quedado estancada en el reformismo. La cercanía de muchos fueístas la recordó Josep Renau en 1977: «Creo que poco antes o poco después de la proclamación de la segunda República, el Partido Comunista de Valencia sacó la cabeza a una semilegalidad de hecho en la Universidad, entre los estudiantes de la FUE. Y a través de estos pedí el ingreso en las Juventudes Comunistas». Fue en 1931, año en el que también se afilió Ángel Gaos.11

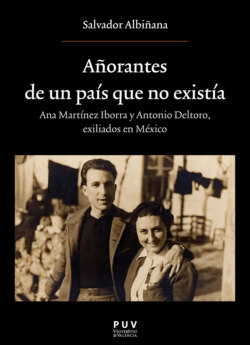

En una ciudad pequeña como Valencia, la vida universitaria se entreveraba de continuo con las actividades políticas y culturales. Lo consignan diferentes memorialistas como Juanino Renau o Gonçal Castelló, quien da cuenta de episodios y nombres –apenas camuflados, en ocasiones, que no resulta complicado identificar–. El personaje de Antoni Pons, enemistado con el catedrático Antonio Ipiens por un inesperado suspenso que le obligó a abandonar Medicina, y luego eterno estudiante de Derecho, es, sin duda, trasunto de Antonio Deltoro. Aparece compartiendo habitación en una casa de huéspedes con un compañero de estudios, Bernat Claramunt –tras el que se oculta a Bernat Clariana–. Exaltado miembro de la FUE y asiduo de la concurrida tertulia del café Lyon d’Or, encontramos a Pons discutiendo de arte con un Mijail Dublic –serbio instalado en Valencia y vendedor ambulante de libros–, en defensa del cubismo y del arte revolucionario. El realismo pictórico había alcanzado su punto más alto con Velázquez, pero en nuestros días dejaba de tener sentido. «Ja tenim les fotografíes», sentencia. Algo después, Castelló lo recuerda en marzo de 1932 visitando la exposición de arte Novecentista presentada en el Ateneo Mercantil de Valencia. Iba acompañado de su novia, una bella estudiante de Letras cuyo nombre –Carme Rovira– enmascara a Ana Martínez Iborra. «Una jove alta i opulenta, bruna de cabells i ulls negres com l’atzabaja […] Va cofada amb una boina posada lleugeramemt de gairell, és molt atractiva!».12 Elegantes en el porte, los vemos caminando por una calle de Valencia, en una fotografía fechada ese año. Unos versos del poeta Antonio Deltoro evocan a su madre con «el traje sastre y los tacones bajos de una muchacha epigramática de los años treinta».13

Ana Martínez Iborra y Antonio Deltoro, Valencia, 1932. Archivo Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

«Yo tenía una vocación bien definida por la literatura y por la pintura, y me conecté pronto con el movimiento artístico valenciano», afirmaba Deltoro. A tono con el combate contra el naturalismo de Blasco Ibáñez y la luminosidad de Sorolla, quienes propugnaban aires nuevos colaboraron en la exposición de José Gutiérrez Solana con la que se inauguró la Sala Blava en junio de 1929. Creada por el ilustrador y ceramista Ferrán Gascón Sirera, Nano, la Sala acogió exposiciones, conferencias, conciertos y debates y pronto se convirtió en la principal promotora de la renovación artística y literaria en Valencia. «¡Fíjate lo que suponía la pintura de Solana en oposición al sorollismo!, ese impresionismo fácil de retina limpia», le comentaba a Perujo. «Improvisadamente: a un grupo muy joven de jóvenes valencianos se les ocurrió abrir una Galería de Arte (La Sala Blava), llevar la obra de Solana y llevarme a mí», escribió Ernesto Giménez Caballero. El director de La Gaceta Literaria, presentado por Maximilià Thous en nombre de Taula de les Lletres Valencianes, pronunció la conferencia «Articulaciones sobre lo violento. Solana en Valencia».

«¡Qué bien está Solana en Valencia! –proclamó Gecé, que por entonces iniciaba la deriva hacia la literatura nacionalista de corte fascista–. ¡Qué bien se bebe su vaso de vino tinto con Ribera y con Ribalta a la sombra de la violencia, a la sombra del negro y del pardo, del ascetismo, de la fuerza, del pus y de la sangre!». Las arrebatadas acrobacias literarias de Giménez Caballero sobre Valencia, en las que hilvanaba a Blasco Ibáñez con Sorolla, César Borgia y san Vicente Ferrer, no convencieron demasiado a Adolf Pizcueta, pero la exposición fue muy elogiada y mereció algunas reseñas. Entre otros, de Almela i Vives y de Pérez del Muro, quien, entusiasta, propuso que el Museo Provincial de Bellas Artes adquiriese Santos de pueblo (1929), bodegón compuesto con tallas religiosas populares que, al decir de Eugenio Carmona, es uno de los motivos en los que mejor trasmite Solana el inquietante extrañamiento de su obra.14 Deltoro tendría ocasión de ver de nuevo al pintor –y de referir algún encuentro con él–. Gutiérrez Solana fue uno de los intelectuales y artistas evacuados de Madrid en noviembre de 1936 que formaron parte de la Casa de la Cultura en la Valencia capital de la República.

Francisco Carreño Prieto, Retrato de Antonio Deltoro, 1931, lapiz sobre papel, 41 x 29 cm. Colección Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

Francisco Carreño Prieto, Retrato de Antonio Deltoro, 1931, óleo sobre tela, 125 x 94 cm. Colección Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

En torno a 1931, su amigo Francisco Carreño Prieto le hizo tres retratos, dos dibujos y un óleo de líneas y coloración cezannescas que emparentaba con el interés que en aquel momento tenía Carreño por el poscubismo y por la obra de Daniel Vázquez Díaz, a quien había tratado en Madrid. El lienzo que muestra a Deltoro absorto en la lectura, acodado en un escritorio, se exhibió en la muestra organizada ese año por la Agrupación Republicana Valencianista.15 Por entonces, Deltoro estrechó su relación con Josep Renau. Fue una amistad larga y muy cercana que alcanzó también a sus entornos familiares. Renau lo fotografió en 1934 y lo pintó diez años más tarde en el exilio mexicano. También en México, Manuela Ballester retrató a Ana Martínez Iborra apenas llegada. El trato entre ambos se convirtió en epistolar a partir de 1958, cuando el artista se instaló en Berlín este, en la República Democrática Alemana, aunque, en alguna ocasión, a finales de los años setenta, se encontraron de nuevo en Valencia. «Un hombre excepcional, un autodidacta con un talento natural como pocas veces he visto en mi vida», afirmaba Deltoro al referirse a las lecturas y discusiones del grupo formado por Carreño Prieto, Manuela Ballester, Francisco Badía y Tonico Ballester. Un círculo aglutinado en torno a Renau que comenzó a formarse hacia 1926, al que universitarios como Gaos o Deltoro se incorporaron más adelante: «Habíamos sido uña y carne» –recordó Deltoro en 1983–, «aunque a veces muy separada la carne de la uña». Junto a las afinidades –no siempre fáciles de sobrellevar, escribió Gil-Albert acerca de su estrecha amistad con Gaya–, debió de haber ocasionales distanciamientos, enfados y rupturas. Algo apuntó Renau en 1977, al referirse a Nueva Cultura: «Nos unía –y une– una mutua y “dura” simpatía fraternal salpicada –por mi parte y por entonces– por frecuentes accesos de ira, pues nunca logré sacarle, mientras fui animador de la revista, ni una sola línea para su publicación en ésta».16 Deltoro escribió algunas notas, pero lo hizo en la segunda etapa de la revista, en 1937.

Josep Renau, Retrato de Antonio Deltoro, 1934, 23 x 16 cm. Colección Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

En torno a 1932 fue creciendo la actividad comunista del grupo de Renau. Deltoro mencionó las algaradas dominicales –«treinta muchachotes vociferantes»– de un agit-prop de escasa repercusión en unos sectores obreros encuadrados por el blasquismo, el anarquismo y el socialismo. La imagen coincide con la de Gonçal Castelló: «L’aïllament del partit era total, ell mateix s’havia creat un ghetto del qual no en sortia, el moviment no creixía, els obrers se’l miraven amb indiferencia», quien además apuntaba que en esa fecha, sumando los afiliados a las Juventudes y al Partido, había en Valencia 150 militantes, aunque tan activos que producían el espejismo de ser miles.17 La necesidad de quebrar el aislamiento político al que conducía el dogma bolchevique e insurreccional acabaría llevando a los comunistas, sobre todo tras el fracaso de la revolución de octubre de 1934, a abandonar la línea sectaria y a postular un frente de carácter popular que tuvo como ingrediente esencial la denuncia del fascismo. No se apelará tanto al proletario como al pueblo.18 Entre los comunistas valencianos ese oscilante proceso se manifestó de una doble manera: en la creación de la UEAP, la Unión de Escritores y Artistas Proletarios (1933), y en la aparición de la revista Nueva Cultura (1935).

La UEAP fue la primera filial española de la Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, creada en París en marzo de 1932. «Éramos muy jóvenes, gente de veintitrés, veinticuatro años –indicaba Deltoro– y con la pedantería propia de la edad nos dirigimos a la AEAR […] Nos contestó Vaillant-Couturier con una carta muy emocionada, y al poco tiempo se presentó en Valencia. Un tipo finísimo, de procedencia casi aristocrática, un hombre no de extracción proletaria, sino un intelectual, buen poeta y buen escritor». El contacto con Paul Vaillant-Couturier, uno de los fundadores del Partido Comunista francés, debieron de establecerlo Renau y Gonçal Castelló. De aquel viaje en la primavera de 1933 dejó testimonio en dos artículos publicados en L’Humanité: «Espagne: Republique sang et or. Le dragon rouge d’Alcalá» (30 de abril de 1933) y «Espagne: Republique sang et or. Révolution» (1 de mayo de 1933). Vaillant-Couturier relata su encuentro con un soldado comunista de nombre Juan, a quien acompaña a una corrida de toros –imagen de la que se vale para el título de sus notas– y con camaradas que le citan en el Café Colón –muy concurrido por cartelistas e ilustradores–, con quienes asiste a una conferencia sobre esperantistas. En el local que acoge el acto –en una estrecha calle del centro de Valencia–, unas grandes fotos reúnen a Lenin, Kropotkin y Pablo Iglesias. «Toutes les difficultés de la confusion résumées», escribía alarmado. «Les étudiants –observaba entusiasta en la segunda entrega–, qui sont sympathisants au communisme dans la proportion de 33 % au sein de leur organisation professionelle, la F.U.E., les écrivains et les artistes –dont un groupe vient de fonder une A.E.A.R. à Valence, avec déjà 70 membres–, les autonomistes –dont la jeunesse de gauche se rapproche de nous, tous parlent de l’U.R.S.S. avec sympathie, avec espoir, avec flamme».19

Finalmente, la filial de la AEAR se denominó Unión de Escritores y Artistas Proletarios por exigencias del gobernador civil de Valencia, Luis Doporto, que no admitió el término Revolucionarios.

No sé qué concepto tendría del proletariado y de la revolución. […] Excuso decirte –observó Deltoro– que en el grupo no había ningún proletario, todos éramos estudiantes, algún artista, algunos artesanos, en fin. […] Marcó la tónica de nuestra actuación en Valencia, que luego tuvo repercusiones nacionales cuando nos encargamos de la Dirección de Bellas Artes.

La Unión se dio a conocer en el Ateneo Científico de Valencia el 7 de mayo de 1933 y ese día el diario El Pueblo publicó el Llamamiento de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios, declaración programática de la que Renau fue autor principal. La UEAP participó en la Primera Exposición de Arte Revolucionario, presentada en el Ateneo de Madrid, en 1933, y un año después promovió una muestra análoga en la Sala Blava. En los comienzos de la Guerra Civil se unió con el grupo Acció d’Art y se convirtieron en la Aliança d’Intel·lectuals per a Defensa de la Cultura.20

A finales de 1933 Renau concibió Nueva Cultura, pero «incidencias políticas de la época», que no precisa –aunque no olvida apuntar la hostilidad de Miguel Prieto y de Rafael Alberti–, retrasaron la aparición hasta enero de 1935. Fue la publicación marxista que mejor expresó el tránsito que se produjo en el Partido Comunista entre un discurso exclusivamente proletario y otro de carácter populista que apeló al antifascismo como urdidura de alianzas democráticas. Renau comentó el proyecto con Antonio Mije y con José Díaz, quienes, como recordaba Deltoro al referirse al viaje de Renau a Madrid, «nos dieron el banderazo para que hiciéramos lo que quisiéramos», si bien la revista no fue órgano de la UEAP ni de los comunistas. «Con pocos medios y sin grandes pretensiones, en fin […], empezamos a ejercer una dirección en Valencia y a conectarnos con los grupos del exterior». La tirada del primer número –mil ejemplares– ilustra el deseo de lograr una amplia presencia en la calle, más allá del restringido circuito de las librerías. «Fue concebida y diseñada para ser –recordó Renau al preparar la edición facsimilar en 1977– una modesta revista de kiosko».21

Los más próximos a Renau en las tareas editoriales fueron Gaos, Deltoro y Carreño Prieto, a quienes recordó, como ya he señalado, en el prólogo al facsímil de Nueva Cultura.

Escribió poco y bueno y podría haber sido –estoy seguro– uno de los más altos escritores o poetas o críticos –¿quién sabe?– de hoy. Mas prefirió y dedicó su tiempo y empeño a leer lo que otros habían escrito o escribían, a comentarlo y criticarlo, verbalmente por desgracia. […] Casi por pura rutina eufemística, he aludido antes a «la pluma» de Antonio Deltoro, en vez de haber dicho, más propiamente, su lengua. «Borracho» de leer, toda su ciencia y conciencia se le iba por la boca.

Renau reconocía en él un agudo e implacable polemista y –¡ay!– lamentaba la pasividad de su mano. Algo similar vino a decir, también años después, el escritor Manuel Andújar, que calificó a Deltoro de «docto catador de nuestros escritores principales», y lamentó que «el amargo deliquio de la perfección» le inhibiera de la escritura. La concisión y el ingenio de Deltoro le fueron útiles a Renau para componer «Testigos negros de nuestro tiempo», una sección de la revista en la que combinaba fotografías y fotomontajes con textos literarios o de prensa internacional para denunciar el colonialismo o el fascismo y para criticar a las derechas católicas y a intelectuales liberales como Marañón, Madariaga, Bergamín y Ortega y Gasset.22 Nueva Cultura, defensora de la crítica cultural marxista, se publicó entre enero de 1935 y julio de 1936, y reapareció por unos meses en 1937, al tiempo que comenzaba Hora de España, revista ideada por Rafael Dieste a la que puso título Moreno Villa, que acogió y promovió la libre creación literaria y ensayística.23

José Luis Almunia: «Las exposiciones vanguardistas de Valencia», La Semana Gráfica, 2 de mayo de 1931.

***

«Ya uno no tenía ganas de estudiar ni de nada, la vida estaba en la calle. […] Creo que fui uno de los tres o cuatro españoles que no estuvimos en el Cuartel de la Montaña, porque, si oyes, todos estuvieron en el Cuartel de la Montaña», afirmó Deltoro de aquellos inciertos días de finales de julio. El inicio de la guerra les sorprendió en Madrid, donde Ana –alojada en la Residencia de Señoritas– preparaba unas oposiciones restringidas a cátedra que no llegaron a celebrarse. Profesora en el Instituto de Irún, como se ha indicado, fue expedientada apenas ocupada Guipúzcoa por los franquistas, en agosto de 1936. «Conceptuada como comunista», se lee en el informe de la Guardia Civil. En sus clases –informaba la Alcaldía– «se ha complacido en suprimir siempre las lecciones referentes a la Iglesia y a las gloriosas cruzadas de la Edad Media, dando, en cambio, gran importancia a la última y nefasta época republicana». Fue separada de la cátedra en enero de 1937. Para entonces, era profesora del Instituto-Escuela y del Instituto Obrero de Valencia.24

En los primeros días de agosto regresaron a Valencia, pero volvieron a Madrid casi de inmediato. En septiembre de 1936, en el Gobierno de Francisco Largo Caballero, los comunistas lograban dos ministerios, un hecho inédito en Europa. La cartera de Agricultura –que desempeñó Vicente Uribe durante toda la guerra– y la de Instrucción Pública y Bellas Artes, que recayó en Jesús Hernández, hasta entonces director de Mundo Obrero. Wenceslao Roces ocupó la Subsecretaría y Josep Renau fue nombrado director general de Bellas Artes. La tarea debía centrarse en la defensa del patrimonio y resultaba necesario –le habría dicho Pedro Checa– «un camarada con disciplina militante y con experiencia de organización». Renau pidió a su amigo Deltoro que le acompañara como secretario personal.25

El trabajo del grupo comunista valenciano desde 1933 en la UEAP y en Nueva Cultura fue, sin duda, garante del nombramiento. Renau era –a juicio de Rueda– «el eslabón entre las iniciativas culturales anteriores y posteriores al 18 de julio». Con un elevado presupuesto, solo inferior al del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Hernández diseñó y llevó adelante un programa educativo y cultural que representaba la asimilación por parte del Partido Comunista del proyecto republicano, popular y democrático de raigambre regeneracionista, si bien ahora resignificado.26

Renau, Deltoro y Martínez Iborra se alojaron en el Palacio de Revillagigedo, sede de Cultura Popular, organización creada por el Frente Popular en abril de 1936 que desde el inicio de la guerra se ocupó de la dotación de bibliotecas y de la distribución de la prensa en frentes y hospitales. En octubre de 1936, Ana y Antonio contrajeron matrimonio, una decisión que adoptaron por entonces muchas parejas para garantizar mejor que los destinos, en tanto durase la guerra, pudieran ser compartidos o que, en cualquier caso, no estuvieran demasiado alejados.

«Las actividades académicas –recordaba Deltoro– habían desaparecido virtualmente, de modo que todos los esfuerzos se concentraron fundamentalmente en la Protección del Tesoro Artístico». La tarea ya la había iniciado el anterior director general, Ricardo de Orueta, quien poco después de la sublevación de julio creó una Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico e inició el traslado de fondos al convento de las Descalzas Reales y al Museo del Prado, cerrado al público el 30 de agosto para acometer trabajos de protección del edificio y de sus colecciones. Renau y su dinámico equipo continuaron la línea trazada por Orueta, si bien –como observa Cabañas Bravo– supieron imprimir al trabajo de protección del patrimonio un carácter más comprometido, modernizador y publicitario, apoyado en una acción artística y cultural avanzada.27

Una «hazaña de titanes», afirmaba Deltoro en sus comentarios sobre los trabajos de la Junta en la recogida, restauración y custodia de obras y objetos de arte. Elogió la competencia de los conservadores, restauradores –con el recuerdo a Thomas Malonyay, un copista del Greco– y arquitectos que reforzaron el Prado o, después en Valencia, las Torres de Serranos y la iglesia del Colegio del Patriarca. Y sobre todo destacó que fue también una tarea de búsqueda en edificios dañados por las bombas que desbordó el ámbito de los especialistas y cobró aliento popular. Deltoro refería la entrega efectuada por un miliciano en la Dirección General de Bellas Artes de cuatro pequeñas obras de Goya recogidas en algún frente cercano a Madrid: dos bocetos de los cuadros que la duquesa de Osuna había encargado para la catedral de Valencia y dos pequeños lienzos, La fabricación de balas en Tardienta y La fabricación de pólvora en Tardienta, fechados entre 1810 y 1814. El eco de esas dos tablas con lo que la propaganda republicana, a partir de los bombardeos de Guernica y de Almería, consideraba una segunda guerra de la Independencia, las llevó a las páginas de Nueva Cultura en abril de 1937.28

La llegada de Renau a la Dirección General de Bellas Artes vacante la dirección del Museo del Prado y el rápido avance de los sublevados sobre Madrid explican dos decisiones de fuerte calado simbólico y político y de indudable alcance propagandístico: el nombramiento de Pablo Picasso como director del Prado y la orden de trasladar a Valencia las obras más relevantes del Museo. Se alegaba el peligro de los bombardeos y la necesidad de que el patrimonio artístico acompañara al Gobierno en su decisión de abandonar Madrid y convertir Valencia en capital de la República.

La iniciativa de ofrecer a Pablo Picasso la dirección del Prado no ha podido documentarse con precisión. Fue sugerencia de Renau en una reunión con Roberto Fernández Balbuena, miembro de la Junta del Tesoro Artístico, y con Antonio Deltoro. Un encuentro que debió de producirse entre el 9 y 11 de septiembre, ya que el día 12 el ministro de Instrucción Pública, en una entrevista en Mundo Obrero, manifestaba la idea de llevar la propuesta al Consejo de Ministros, que la acordó el 19 de septiembre. Picasso aceptó el nombramiento y mostró su apoyo a la República, pero no tomó posesión del cargo; nunca viajó a España. De acuerdo con un testimonio de Renau de 1981, fue Deltoro –«testigo activo de los hechos que relata»– quien, apenas acabada aquella reunión, redactó la carta enviada a Picasso.

La Dirección del Museo del Prado estaba vacante –escribió Deltoro hacia 1972– y como en otras ocasiones se podía ocupar con cualquier figurón al uso, pero el momento exigía otra cosa. En una conversación con el entonces director de Bellas Artes, José Renau, surgió el nombre de Picasso para el cargo. […] el entusiasmo contagioso de Renau se impuso y allí mismo se escribió una carta de tanteo a Picasso. Pasó el tiempo, cerca de un mes, y cuando se pensaba en una salida en falso llegó la contestación emocionada de Picasso aceptando y poniéndose incondicionalmente al servicio del Gobierno […] Picasso no fue a Madrid por considerar que cualquier manifestación suya tendría mayor repercusión en París que en Madrid, con el Prado bombardeado y sus obras camino de Valencia.29

La cercanía de los rebeldes a Madrid, que el 4 de noviembre lograban quebrar las líneas de defensa de la ciudad, provocó una grave crisis en el Gobierno de Francisco Largo Caballero y la decisión de trasladarlo a Valencia. Deltoro recordó una larga noche previa a que se hiciera pública la medida, en la que se quemaron documentos y expedientes de depuración de funcionarios en los sótanos del Ministerio, «fichero codiciadísimo para los fascistas, si es que llegaban»; una tarea que compartió con Renau y con Roces.

El 5 de noviembre de 1936 Renau comunicó al subdirector del Prado la orden del Gobierno de trasladar a Valencia las obras de mayor valor del Museo alegando el peligro de los bombardeos y la necesidad de que el patrimonio artístico acompañara al Gobierno. Sánchez Cantón –que ya había iniciado la tarea de protección y reacomodo de obras en diferentes espacios del Prado– mostró su desacuerdo por considerar que los lienzos sufrirían daños.

Entonces –relata Deltoro– se procedió de una manera tremenda a sacar obras del Museo del Prado y llevarlas a Valencia, ante la pasividad –no la oposición tajante, pero sí la pasividad– de ese gran erudito y conocedor de la pintura nuestra, Sánchez Cantón, que era subdirector del Museo. Era apolítico por completo, y no sé si consciente o inconscientemente estaba deseando la llegada de los franquistas a Madrid para entregarles el Museo del Prado. […] pero no era cuestión de escoger si mayor o menor humedad, sino de salvarlas o no salvarlas, y se organizó por las noches una salida con camiones custodiados por el ejército.

Las expediciones comenzaron el 10 de noviembre, cuatro días después de la salida del Gobierno hacia Valencia. Algún envío inicial coordinado por María Teresa León –uno de ellos con Las Meninas de Velázquez– fue desacertado, sin embalajes adecuados y con itinerarios no bien previstos. No obstante, desde mediados de diciembre los errores se corrigieron por la intervención de la recién creada Junta Delegada de Madrid, que presidió el arquitecto y pintor Roberto Fernández Balbuena, cercano colaborador de Renau, al igual que Timoteo Pérez Rubio. Fue una decisión controvertida sobre la que no existe completo acuerdo en la historiografía. A juicio de Portús, vincular el destino del Prado al destino del Gobierno «suponía primar los valores simbólicos frente a los valores de conservación», aunque admite que el curso de la guerra amenazó la integridad del edificio. A mediados de octubre se habían intensificado los ataques aéreos sobre Madrid y corrían peligro el Prado y otras instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno o la Academia de San Fernando. En Arte en peligro, Renau no ocultó el doble valor de la medida acordada por el Ministerio de Instrucción Pública: «Esta decisión se fundaba en motivos políticos y militares del Gobierno de la República. Mas, aunque solo hubiera sido por razones técnicas, la evacuación de las obras de arte de Madrid estaba plenamente justificada».30

Vicente Vidal Corella: «Crónica en Valencia», Crónica, Madrid, 3 de enero de 1937. Reportaje sobre la inauguración de la muestra de la colección del Palacio de Liria en el Colegio del Patriarca, Valencia, 25 de diciembre de 1936. De izquierda a derecha: Julio Just, José Moreno Villa, Carlos Esplá, Jesús Hernández, Josep Renau, José Gutiérrez Solana, José Puche y Vicente Beltrán.

Las Torres de Serranos y el Colegio e Iglesia del Patriarca –edificios reforzados por José Lino Vaamonde y otros arquitectos de la Junta– fueron los grandes depósitos de las obras procedentes de Madrid. En los primeros días de la guerra el rector José Puche puso el cercano Colegio de Corpus Christi, un bello edificio renacentista, bajo custodia de la Universidad para protegerlo de posibles actos vandálicos. A finales de diciembre de 1936 el Colegio acogió la exposición de obras de arte procedentes del Palacio de Liria, incautado por las milicias del Partido Comunista y arrasado por las bombas el 17 de noviembre. La muestra fue celebrada en el primer número de la revista Hora de España, en enero de 1937. Una nota anónima, quizá redactada por Ramón Gaya, elogiaba el montaje y las obras expuestas, en particular los dos retratos de Goya: la duquesa de Alba –«de esta mujer-muñeco es de donde arranca Solana sus maniquíes vivos con tan extraña vida»– y La marquesa de Lazán, «ángel salvaje y retador» que compendia todo Goya. El comentario destacaba igualmente las pinturas de Mengs, Esteve y Canaletto, así como algunos de los tapices flamencos de batallas.

La exposición de los fondos madrileños de la Casa de Alba tuvo una gran acogida y hubo que prorrogarla unos días. En alguna de las fotos que daba cuenta de la inauguración, el 25 de diciembre de 1936, aparecían en lugar destacado José Moreno Villa y José Gutiérrez Solana.31 Habían llegado a Valencia formando parte del numeroso grupo de intelectuales evacuados de Madrid por el Ministerio de Instrucción Pública con los que se había creado la Casa de la Cultura. Deltoro refirió algún encuentro con Solana, a quien animaba a pintar escenas de la guerra: «Uno pintaría milicianos, pero si uno los pinta como uno los ve, a lo mejor le dan el paseo». «Era todo un personaje Gutiérrez Solana», concluía. Por entonces, Solana manifestaba que no había sentido el menor deseo de abandonar Madrid y que pintaría algún cuadro sobre la heroica defensa de la ciudad cuando estuviera más lejano el estruendo de la guerra.32

La llegada del Gobierno a Valencia convirtió la ciudad en una «urbe promiscua en la que se codeaban los ministros con los milicianos, la gente de la huerta con los funcionarios madrileños, los desocupados con los excedidos por su labor», escribió Gil-Albert, que también la rememoró colmada de «transeúntes ilustres».33 La Casa de la Cultura, instalada en el céntrico Hotel Palace, abrió un periodo que culminó con el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en julio de 1937, en el que Valencia dobló la capitalidad política con la cultural. La ciudad encontró un elevado número de memorialistas. Entre otros, Moreno Villa, que en febrero de 1937 inició un viaje de propaganda cultural a Estados Unidos del que ya no regresó. La joven Elena Garro, recién casada con Octavio Paz, a quien acompañó al II Congreso Internacional, la recordó afeada por los grandes cartelones que cubrían las fachadas de la plaza Emilio Castelar. También Esteban Salazar Chapela, periodista en la Subsecretaría de Propaganda entre enero y junio de 1937, que escribió sobre aquellos días una novela de tinte autobiográfico en la que menudean escritores y artistas con sus nombres levemente alterados.34

El censo de intelectuales que se reunió en la Casa de la Cultura era notable, entre Tomás Navarro Tomás, esforzado en mantener la tarea de la Junta para Ampliación de Estudios, y Pío del Río-Hortega, director del Instituto Nacional del Cáncer, cuyo laboratorio se transportó desde Madrid. Un numeroso grupo presidido por la patriarcal figura de Antonio Machado.35

El entusiasmo inicial fue declinando. Manuel y José Gutiérrez Solana, aconsejados por León Felipe, se trasladaron a París a los pocos meses. Y el escultor Victorio Macho declaró haberse sentido conminado a salir de Madrid, y años después, en sus Memorias, recordó con acritud su experiencia. John Dos Passos refería una triste cena en el Hotel Palace, en abril de 1937, con cuyos comensales «se sienten los hilos asfixiantes del enredo que nadie se atreve a desenredar».36 Los hilos asfixiantes del enredo eran diversos: los problemas de financiación, el eco de los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en la Barcelona de mayo de 1937, el intento de utilización del Partido Comunista –que negó el ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández– y el llamado «incidente Gide» en el reciente Segundo Congreso de Intelectuales, precipitaron el controvertido cierre, o refundación, de la Casa de la Cultura en agosto de 1937. «Abigarrada creación del ministerio de Instrucción Pública, después disuelta y rehecha sobre otras bases», observó Manuel Azaña.37

Hubo logros, qué duda cabe. Algunas de las conferencias organizadas en colaboración con la Universidad en las que participaron, entre otros, Julián Bonfante o Demófilo de Buen, fueron editadas en la revista Anales de la Universidad de Valencia. Notable fue el trabajo de Navarro Tomás y de Moreno Villa que se ocuparon de inventariar las treinta y dos cajas de libros de la biblioteca de El Escorial, depositadas en la sucursal del Banco de España. También merece crédito la publicación de los dos primeros números de Madrid. Cuadernos de la Casa de la Cultura (enero y mayo de 1937), con espléndidos grabados de Arturo Souto, Aurelio Arteta y de Gutiérrez Solana. Escultores como Victorio Macho pudieron disponer de estudios, y pintores como Arteta, Solana, Castelao o Souto estamparon en el taller litográfico REM, que en 1932 habían abierto Renau, Estellés y Mañó, pero hubo exigencias como las vinculadas a la investigación histórica, que no era posible atender. Ricardo de Orueta, que por entonces concluía su libro sobre la escultura románica española, decidió regresar a Madrid a mediados de julio de 1937. Algo después escribió a Navarro Tomás:

… un historiador del arte no puede dar un solo paso, ni escribir un solo renglón si no tiene a mano libros y revistas españolas y extranjeras y fotografías. Cosas que faltan ahí en absoluto. La Biblioteca de la Universidad tiene poquísimos libros de arte y estos son los más vulgares de aquí, de España; extranjeros, ninguno; en revistas pasa lo mismo. La Casa de la Cultura se puede afirmar que no tiene nada, salvo unos manuales insignificantes. Fotografías mucho menos, porque no hay ni una sola.38

Ana Martínez Iborra impartiendo una clase en el Instituto Obrero de Valencia, en 1937. Fotograma del documental El Instituto Obrero de Valencia, Film Popular, 1937.

En un balance que Emili Gómez Nadal publicó en octubre de 1937, se distinguió una primera etapa –la Casa como residencia–, de una segunda –la Casa como lugar de trabajo y centro bibliográfico, para la que se proponía una nueva dotación de la Biblioteca y un amplio programa de edición de autores que iba del Poema del Cid a Valle-Inclán–. Pero nada pudo lograrse: «Tinc la impressió de que vàrem fer molt poc […] I sobretot no tinc idea d’haver fet gran cosa», afirmó Gómez Nadal años después, al mencionar el traslado de la Casa de la Cultura a Barcelona, en noviembre de 1937.39

En aquel año de la capitalidad republicana, Deltoro y Martínez Iborra residieron en Valencia, donde Ana, como ya he precisado, se incorporó al Instituto-Escuela y al Instituto Obrero como profesora de Geografía e Historia. Fue entonces cuando Deltoro publicó cuatro colaboraciones en la reaparecida Nueva Cultura, cuya dirección atendía en ese momento Ángel Gaos.40 La primera fue un bien trabado comentario sobre El Triunfo de las Germanías, una adaptación de Manuel Altolaguirre y José Bergamín estrenada en el Teatro Principal de Valencia, en enero de 1937, con decorados de Alberto. Por la calidad de los autores y la estirpe épica del acontecimiento podía haber sido –sugería– un primer paso hacia la creación del actual teatro de masas, cuyo punto de arranque estuvo en el drama barroco, pero fue un intento truncado: «La historia tiene sus imperativos de dicción, de acento, que no podemos ni debemos desvirtuar», y la obra se pierde en amplios vuelos líricos o en intrincados juegos conceptuosos, que flotan gesticulantes y se deslizan hacia el tópico. Del gremio al sindicato hubo un paso –concluía–, pero aquí no hay trecho entre la Germanía y la Unión de Hermanos Proletarios.41 En la siguiente entrega reseñó Galicia mártir, el primero de los tres álbumes de guerra de Castelao, editado en Valencia por el Ministerio de Propaganda, una denuncia de los crímenes y abusos cometidos tras la ocupación franquista. En el mismo número, en abril de 1937, escribió una diatriba contra las «disparatadas elucubraciones» del ilustrador Juan Pérez del Muro en la conferencia «Arte necesario y arte innecesario», que formaba parte de un ciclo organizado por la CNT. Finalmente, la nota «Otra vez Juan Ramón» elogiaba la tarea de Juan Ramón Jiménez en defensa de la República en Estados Unidos y en Cuba, y reproducía una de las versiones de la conferencia «Pueblo de España», pronunciada en el Círculo Republicano Español de La Habana, en julio de 1937. Fue la última colaboración y también el último número de la revista.

Carné de Ana Martínez Iborra, profesora del Instituto Obrero. Valencia, 7 de abril de 1937, firmado por el director Enrique Rioja Lo Bianco. Archivo Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

En octubre de 1937, el Gobierno acordaba un nuevo traslado, ahora a Barcelona, donde pasó a vivir Deltoro:

Y entonces Valencia quedó en el recuerdo y pasamos a una nueva etapa, que fue la etapa catalana. […] Me hice cargo de la sección de ediciones de la Dirección de Bellas Artes. Preparamos –no es atribuible a mí, sino a Renau y a todo nuestro equipo– una serie de monografías que hoy tendrían un valor incalculable, pero desgraciadamente se perdieron y ahora, en fin, lamenta uno esa pérdida.

En enero de 1938 Deltoro fue nombrado secretario de ediciones y director de una serie de publicaciones sobre ilustración y política que preparaba la Dirección General de Bellas Artes. El proyecto debió de iniciarse en Valencia y emparentaba con el interés de Nueva Cultura por reconocer el rango artístico del dibujo y el valor de la caricatura como expresión de la sátira popular, una cuestión sobre la que había escrito Carreño Prieto, elogiando la obra de Hogarth, Goya, Daumier y Toulouse-Lautrec.42 El programa proponía editar tres monografías. La primera reunía a cuatro ilustradores que publicaban en diferentes diarios: Luis Bagaria (La Vanguardia), Francisco Rivero Gil (El Socialista), Ernest Guasp (Treball) y Ramón Puyol (Mundo Obrero). Los textos sobre Bagaría y Rivero Gil se habían encargado a Paulino Masip y a Castelao. La segunda obra, con prólogo de Enrique Díez-Canedo, reunía la caricatura española sobre la Gran Guerra con Feliu Elías, Apa, como autor más destacado. La última, centrada en el siglo XIX trataba la ilustración y las guerras civiles en España:

Todo este material estaba ya en prensa, corregidas galeras, hechas las pruebas, cuando por razones de tipo político se cambió el Ministerio […] el de Instrucción Pública pasó a manos de los anarquistas. El subsecretario era un personaje típico de la FAI y consideró que en esas circunstancias de guerra no tenían ningún interés estas publicaciones, ningún valor. El material desapareció por completo. En fin, allá él, allá ellos.

No he encontrado referencias a ninguno de esos tres libros al parecer cancelados por razones políticas. En abril de 1938, en el llamado gobierno de «Unión Nacional», los comunistas perdieron la cartera de Instrucción Pública, que pasó a manos de la CNT con Segundo Blanco como titular y, a juicio de Deltoro –que nunca ocultaba su antipatía por los anarquistas–, el nuevo subsecretario, el pedagogo Joan Puig Elias, paralizó las ediciones. Ciertamente, anarquistas y comunistas, al margen de sus enfrentamientos políticos, aunaban fuerzas en el terreno de la cultura plástica, como ha precisado Mendelson, pero en este episodio pudieron influir que no hubiera ilustradores que trabajaran en prensa anarquista o quizá también las dificultades de producción, ya avanzado 1938.43

Deltoro era vocal del comité ejecutivo de la Casa de la Cultura y pudo haber encontrado algún acomodo profesional en la ciudad, cuyo tono burgués algo le escandalizó, pero decidió alistarse y cambió el despacho por el frente. Debió de ser en junio de 1938. Destinado al Grupo de Artillería de Figueras, tras unos meses en Piedras de Aholo, en el Pirineo de Lérida, fue nombrado comisario político de una unidad organizada por el Partido Comunista, el XIV Cuerpo de Ejército; un grupo guerrillero muy activo en el frente catalán en operaciones de sabotaje e inteligencia militar. En aquel otoño tuvo ocasión de encontrarse con Ana, quien desde agosto residía en Barcelona como directora de la Biblioteca de la Inspección General de Sanidad militar, una tarea que le había ofrecido José Puche, por entonces Inspector General de Sanidad del Ejercito de Tierra.

Deltoro esbozó otra de sus animadas semblanzas y recordó con detalle a diferentes compañeros de aquella unidad: al arquitecto croata Ljubomir Ilić, experto en explosivos al que Trueta salvó un brazo con su novedoso tratamiento de fracturas de guerra; a un asesor soviético oculto tras el nombre de «coronel Andrés», también experto en explosivos, y al mexicano Serrano Andónegui, que coordinaría el atentado fallido contra Trotski en mayo de 1940. Y sobre todo a amigos de Valencia como Antonio Buitrago –que sería responsable del aparato militar comunista en la Francia ocupada y fue asesinado por la Gestapo en 1941–; Peregrín Pérez Galarza, Caragato, muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1948, en una acción guerrillera; Domingo Ungría, atropellado comunista de quien relata un inverosímil y fracasado viaje de Valencia a Odessa hacia 1935; el castizo y mujeriego Pedro Lahuerta, apodado el Frare, y a Pepe Agut, a quien encontraría de nuevo en México convertido en escenógrafo de éxito. Con algunos de ellos pasó su última noche de la guerra. En La Vajol, en una arruinada casa del siglo XVIII, brindando por el regreso a España.44

***

Ana cruzó la frontera francesa el 8 de febrero por Le Perthus. Lo hizo en un coche del XIV Cuerpo de Ejército, acompañada de dos amigas, una de ellas, María, esposa de Antonio Buitrago:

El francés tiene un gran respeto a los burgueses –declaró en 1995, con una coquetería que nunca perdió–, y viendo que íbamos en un coche enorme y yo iba bien vestida –hábito que he procurado conservar–, no nos registraron. Lamento haberme deshecho de una pistola que llevaba. Pasé con ropa, algo de ropa de Antonio, y afortunadamente con todos mis papeles ya que los tenía en Barcelona, el título, el nombramiento, todo.

Fue a Perpiñán y, tras unos días en París, acogida por Mireille Tremoulié, esposa de Ilić, estuvo por un tiempo en la localidad de Saint-Jean-de-Vaux, en la Borgoña.

Deltoro dejó atrás la frontera unos días después.

Pasamos de una manera organizada el día trece, digo de una manera organizada porque los últimos días fueron de una desorganización completa, ya había desbandada. […] Los gendarmes nos indicaron el camino que debíamos seguir y en un retén de policía ya nos quitaron las armas. […] En aquel retén nos pusimos en plan teatral, formamos y cantamos el himno de Guerrilleros, que era el Partisan: «Por llanuras y montañas guerrilleros rojos van, los mejores luchadores del campo y la ciudad…».

La escena, tras la que iniciaron el camino hacia el campo de concentración, tuvo lugar en Le Boulou, donde Deltoro se tropezó con un aturdido y abatido Carl Einstein, notable ensayista y crítico de arte a quien había conocido en Valencia en 1937. Detenido y puesto en libertad, Einstein, angustiado por el avance alemán, se suicidó cerca de Pau un año después de este fugaz encuentro.45

Tras cinco días de laberínticas caminatas llegaron al campo de Saint-Cyprien, playa de enorme extensión acotada por una larga alambrada entre la arena y la orilla del mar, que reunió a cerca de 90.000 refugiados. «Hay escritas toneladas sobre los campos de concentración. Cada uno tiene su campo de concentración y su paso de la frontera con todas sus cosas personales», le decía a Perujo, al referir aquellos miserables días de hambre, frío y enfermedades. Un tanto oculto tras el pseudónimo de cabo Antonio de la Vargas Machuca –la militancia comunista debió de aconsejarlo–, Deltoro estuvo en Saint-Cyprien entre finales de febrero y abril, momento en el que, junto con su grupo y restos del Ejército del Ebro, pasó al cercano campo de Barcarès. Allí recibió alguna carta de Ana con noticias sobre la creación en París de la Junta de Cultura Española y la organización de embarques con destino a México.46

A través de Ana -que se entrevistó en París con Quiroga Pla y Giner Pantoja, miembros de la Junta- el Comité francés de Ayuda a los Intelectuales españoles, que dirigía Jean Cassou, localizó y pudo sacar a Deltoro de Barcarès. Debió ser mediado junio y le fue a recoger el escritor Vladimir Pozner, miembro de la AEAR, que le condujo a Perpiñán y a Narbona, a un Centro de Acogida atendido por el Comité Británico de Ayuda a España. Allí, 18 de julio, pudieron reunirse Ana y Antonio. Alguna foto les muestra felices por el reencuentro. Ya no se separarían. De los días de Narbona, Deltoro traza otra de sus pequeñas galerías de raros con el extravagante y pintoresco director de cine Francisco Camacho, el poeta valencianista Puig Espert –febrilmente prendado de Maruja Camarena, una modelo de los carteles taurinos de Ruano Llopis– y sobre todo con el médico Pedro Vallina, figura notable del activismo anarquista español, a quien evoca con veneración. «Me hizo feliz durante mi estancia en Narbona», declaraba. Aquellos días fueron un dolce far niente, con paseos, pláticas y lecturas. Entre ellas, La Veillée à Benicarlo, versión francesa de la obra de Manual Azaña, publicada en París en agosto de 1939. Esta reflexión sobre la guerra, escrita en abril de 1937, les indignó, una actitud acorde con la severa e injusta condena de Azaña que había lanzado Dolores Ibárruri en París, en marzo de 1939.

El inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, creó una grave situación económica en el Centro: «El Comité británico que entregaba dinero para el refugio –recordó Martínez Iborra– dejó de hacerlo y nosotros contribuimos con la vendimia». Por un tiempo los más jóvenes trabajaron para un acomodado vigneron y colaboraron al mantenimiento, pero nada se logró. El Centro debió de cerrarse a lo largo del mes de noviembre. Fue entonces cuando Ana y Antonio Deltoro se trasladaron a París, donde residieron hasta enero de 1940. Allí recibieron alguna ayuda económica de la familia de Ana y la noticia de que su hermano Manuel se encontraba en la cárcel.

Todavía desde Narbona, Deltoro había escrito a Juan Larrea –secretario de la Junta de Cultura– interesándose por su salida a México, pero –ausente Larrea, de camino a Nueva York– fue Giner Pantoja quien le contestó el 28 de octubre, ofreciéndose a gestionar su viaje a Chile, «ya que México –le precisaba– ha cerrado por ahora sus puertas». Por entonces estaba reciente el atraque en el puerto chileno de Valparaíso del Winnipeg, un carguero remozado por el SERE, que abría la expectativa de otras travesías al país sudamericano. También por entonces México había suspendido los embarques. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los problemas de integración de los primeros refugiados –llegados a Veracruz en junio y julio de 1939– y los conflictos entre prietistas y negrinistas, explican la actitud del Gobierno de Cárdenas, que finalmente levantó la prohibición en junio de 1940.47

Dijeron que había una lista de intelectuales para salir de Francia y venir a México –declaró Martínez Iborra a Francisca Perujo en 1995– y no sé cómo se extravió el pasaporte…, que si estaba en Burdeos, o no sé dónde, pero el caso es que nosotros no pudimos salir ni en el Sinaia ni en ninguno de los posteriores. Y no había más opción que ir a Santo Domingo.

Ana y Antonio achacaron ese inesperado cambio a errores burocráticos en el consulado de Burdeos, pero debieron de ser más determinantes la interrupción de los embarques a México y la creciente amenaza alemana.

Ciertamente, a finales de enero de 1940, José Ignacio Mantecón –secretario general del SERE– recibió un oficio de Fernando Gamboa, de la Legación de México en Francia, notificándole que, a petición de la Junta de Cultura Española, México admitía la llegada de un grupo de treinta intelectuales, entre los que se encontraba Deltoro; pero ese escrito no debió de tener efecto alguno. Por lo demás, el oficio de Gamboa se solapó seguramente con la salida a Santo Domingo.48

Fue Emili Gómez Nadal, en un encuentro algo tenso en las oficinas del SERE, quien comunicó a Deltoro y a Martínez Iborra que el único destino en ese momento era la República Dominicana. «I em veig arribar, entre altres, Deltoro i la muller […]», recordó en 1980 en la entrevista con Manuel Aznar Soler y Francesc Pérez Moragón.

Era després de la ruptura de la famosa bretxa de Sedan i els alemanys estaven a divuit dies en París. Hi havia un barco en Vernon, al costat de Burdeus, i el SERE […] va dir: s’han acabat els cupos. Tot el que siga comunista, prioritari. Que no s’arrisquen més. I us hem fet vindre per anarvos-en. Ara, aneu a Santo Domingo. I em contesta [Deltoro]: «¿I México? Que tenemos todos los amigos y no sé qué…». Dic: «Escolta […] Si vas a Santo Domingo, des d’allí està molt prop. […] Del que es tracta ara és d’eixir de París».

La entrevista debió tener lugar a comienzos de enero de 1940, durante la inquietante calma de la llamada drôle de guerre, cuando la amenaza del avance alemán no ofrecía dudas. La decisión pudo contrariarles, pero, admitía Deltoro: «Yo no quería pasar otra guerra».49

***

Por un error burocrático nos tiramos año y pico en Santo Domingo, cosa que a mí no me desagrada porque fue otra experiencia más, una experiencia estupenda por la edad que teníamos. […] para nosotros fue un sainete tragicómico que me hizo feliz.

A pesar del ambiente opresivo del régimen de Trujillo, Deltoro ofrece un vivo y entretenido relato de las dichas y desdichas de aquellos meses dominicanos, entre febrero de 1940 y abril de 1941.50 Un tiempo que compartieron con Álvaro Custodio, a quien habían conocido durante la travesía, dando inicio a una amistad que prosiguió en México tiempo después. En el largo trayecto entre Burdeos y Puerto Plata, hubo ocasión –lo recordó Custodio entrevistado por Elena Aub– para que Deltoro argumentara de manera convincente que había que admitir el pacto germano-soviético que tantos carnés comunistas había roto: «Deltoro me habló muy bien, en una forma muy consciente y me convenció de que era un paso difícil, pero había que comprenderlo».51

La crítica internacional al presidente Rafael Leónidas Trujillo tras la matanza de miles de haitianos en 1937 le obligó a ofrecer una imagen humanitaria, y en la conferencia de Evian, en 1938, se comprometió a acoger a un elevado número de refugiados europeos, judíos y españoles. A la prioritaria razón política se añadía, de manera retórica, el impulso económico que se lograría mediante el establecimiento de colonias agrícolas en la frontera con Haití. En apenas siete meses, entre noviembre de 1939 y mayo de 1940, llegaron a Santo Domingo en torno a 3.000 refugiados españoles. La precaria economía dominicana fue incapaz de incorporar a un número tan elevado de inmigrantes, entre los que era notorio el predominio de las clases medias urbanas y profesionales. La República Dominicana fue de inmediato una estación de tránsito hacia Cuba, Venezuela o México.

«Así llegamos –afirmó Custodio en 1981– a ese lugar absurdo y disparatado que era la antigua isla de La Española. Yo, en cuanto pude, salí corriendo de ese lugar y me trasladé a Cuba». La imagen se reitera. A la somnolencia económica y cultural dominicana, se unía el discreto acoso a los republicanos españoles, siempre sospechosos de una peligrosa orientación política. El deseo de huir era contagioso, escribió Teresa Pàmies, joven comunista, recordando la vigilancia de los domicilios y los interrogatorios de que eran objeto al tramitar el permiso de residencia.

«Todo el mundo esperaba –recordaba Deltoro– no se sabe qué, no la llegada del maná, pero si la llegada de algún cheque que le permitiera salir de la isla». Entretuvieron la espera de manera diversa. Ana trabajó por un tiempo en la Biblioteca Municipal de Santo Domingo, donde introdujo el sistema de clasificación decimal, mejoró el equipamiento y promovió la lectura con exposiciones ambulantes de libros. También realizaron el programa de radio «Hora del Mundo», un boletín diario de noticias internacionales sobre la Segunda Guerra Mundial, cuyas críticas hacia el Eje les costó una advertencia de las autoridades dominicanas. Un logro que merece crédito fue la publicación de Ozama, revista literaria de información y crítica cuyo primer número apareció en febrero de 1941. Pretendió servir –decía el editorial, escrito por Deltoro– como órgano de expresión de «solidaridad moral y cultural de la emigración española». El interés por establecer contactos con los intelectuales de la isla no debió de ser por completo ajeno a la percepción de los comunistas de que su situación política era precaria y aconsejaba un mayor anclaje en la sociedad dominicana.

Ozama, la cuidada revista de interesante modulación cultural y literaria, que ideó y capitaneó Deltoro. No obstante su corta vida –escribió Manuel Andújar en 1976–, manifiesta la preparación y talentos del escritor valenciano, por los pasajes seleccionados, la atención que dispensó a las artes plásticas, en un medio nada propicio al comienzo, y sus opiniones de los libros, a la sazón de mayor entidad.52

Los redactores fueron Ana, Custodio y el pintor Joan Junyer, que bien pudo ocuparse del diseño de la cabecera, y colaboró con alguna ilustración.

«Había cosas que en ese momento teníamos que tocar –afirmaba Deltoro–. Considerábamos que pronto nos reintegraríamos a España y, por lo tanto, debíamos mantener vivo el fuego de nuestro patriotismo». Escribió acerca del Idearium español, de Ángel Ganivet, un libro que juzga vivaz y actualísimo, con el que traza un cierto paralelismo entre el error de la fugaz intromisión española en los negocios de Europa durante la edad moderna y los riesgos del presente, la preocupación «de saber a España, destrozada aún y ya con el fantasma de una guerra, extraña a sus intereses, en ronda de muerte». Se trataba de un parangón que adquiría calidades muy contrastadas. Durante la monarquía de los Austria España intervino como protagonista; ahora lo haría desde la condición de lacayo. El comentario sobre Ganivet iniciaba una sección sobre escritores españoles, pero tan solo logró una segunda entrega, dedicada a Antonio Machado, de la que se ocupó Antonio Regalado. Una tercera, sobre Ortega y Gasset, que corría por cuenta de Deltoro, ya no llegó a publicarse. En el primer número también se editó «Si caigo aquí», poema del Romancero del destierro, de Unamuno, un autor que gozó de un amplio reconocimiento entre los exiliados.

En la revista colaboraron Bernaldo de Quirós, el músico Enrique Casal Chapí y escritores dominicanos como Emilio Rodríguez Demorizi, Héctor Incháustegui Cabral, Pedro René Contín Aybar o el poeta Fabio Fiallo. Ozama fue expresión del componente nacionalizador de las izquierdas españolas en el exilio.

España ya no está en un solo lugar, está en dos. Allí y aquí –fue la exhortación de Paulino Masip en sus Cartas a un refugiado español, de 1939–, y el último adverbio tiene una aplicación muy dilatada. Aquí quiere decir cualquier punto del planeta en donde haya un republicano.53

Deltoro ideó la publicación, dirigió los dos primeros números y debió de colaborar en el tercero, en cuyo crédito aparece como director Justo Tur Puget, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. En el último –una doble entrega 5-6, aparecida en julio de 1941– podía leerse una defensa de la Unión Soviética que refleja la impronta sectaria que lamentaba Deltoro. Para entonces ya había dejado atrás República Dominicana. José Puche, presidente de la filial mexicana del SERE, envió el auxilio económico para el pasaje. Ana y Antonio salieron de Santo Domingo rumbo a La Habana. Un viaje accidentado en el que Ana sufrió un aborto que les obligó a permanecer un mes en la isla.54

***

República Dominicana, el primer contacto con América, había sido casi una aventura; todavía no era el exilio. Tampoco lo fue inicialmente México, a donde llegaron en mayo de 1941.

Nosotros pensábamos –como creo que todos– que si España había sido el primer país que se había enfrentado al fascismo, al triunfar la democracia sobre el fascismo nos iban a reponer, era lo normal. No pensábamos que el exilio iba a ser tan largo. Nuestra mentalidad era la de hombres en tránsito… y madurar un poco, pasar ese poco de cualquier manera.

A lo largo de las entrevistas, Deltoro utilizaba indistintamente los términos emigración, refugiado y exilio, cultismo algo más tardío reintroducido por el destierro republicano de 1939. Apenas recurre –con tan solo dos menciones– al neologismo transterrado, controvertida y afortunada sugerencia de José Gaos que aspiraba a resolver la tensión entre el atavismo y el nuevo arraigo y era, a su vez, un gesto de reconocimiento a México. Para el también filósofo Adolfo Sánchez Vázquez se trataba de un eufemismo bien intencionado pero deformante: «el exilio –concluyó– es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que no parece abrirse y nunca se abre».55

No resulta fácil determinar, lo ha apuntado Clara Lida, cuándo el refugiado convirtió lo extraño en íntimo, en qué momento, por decirlo con la precisa imagen de Vicente Llorens, la emigración fue dejando atrás una vida a medias para iniciar una vida de veras.56 Un proceso que se resiste a pautas y a moldes comunes y se fue desplegando en el trabajo y los afanes cotidianos. Apenas llegados, Ana y Antonio adoptaron la nacionalidad mexicana, acogidos a una norma reciente que permitía mantener la española: «Yo soy mexicano, sigo siendo mexicano», afirmaba Deltoro al final de la entrevista con Mantecón. «No he tenido nada que ver con la nueva embajada española».

Fue recién acabada la Segunda Guerra Mundial cuando adquirieron conciencia de que el triunfo de los aliados no representaba el final del exilio. Deltoro habla en 1978, tras casi cuarenta años de vida en México. Sin embargo, en su relato, México se agosta. La vida vivida cede el paso a la vida recordada: «La guerra de España… siempre la guerra de España, en carne viva y no obstante no vivida, como telón de fondo de la casa y los rayos», escribe su hijo en «Agua enlodada», un poema en el que evoca su infancia. Quizá acierta Brodsky al decir que el exiliado es un ser retrospectivo.57

Apenas llegados, lograron trabajo en el Instituto Luis Vives –nombre de claro alcance simbólico–, el primer centro educativo creado por el exilio en la ciudad de México, abierto en enero de 1940. Fue un trasplante del programa institucionista y pronto gozó de un gran prestigio. Deltoro ingresó en agosto de 1941 como profesor de Literatura Española, plaza vacante por la salida de Concha de Albornoz. Ana lo hizo algo después, por el fallecimiento de Pedro Moles, y fue una reconocida profesora de Geografía e Historia por largo tiempo, entre 1941 y su jubilación en 1978:

Un cuarto a espadas al surgir Antonio Deltoro en este breve repaso de conocimientos previos, afirmó elogioso el escritor Manuel Andújar. No sólo competente y alentador maestro de literatura en la mejor etapa del Instituto Luis Vives, sino catador docto de nuestros escritores principales, sin condescender cuando aplicaba sus plausibles normas de valoración.58

El salario era escaso y las necesidades económicas crecientes con el nacimiento de sus hijos Ana (1942) y Antonio (1947). Además de la docencia hubo de atender otras tareas, como la venta a domicilio de los volúmenes del diccionario de UTEHA –uno de los grandes logros editoriales del exilio–, dar clases de español en la embajada soviética, como recuerda Ana, o trabajar de agente médico en los laboratorios de IQFA, una empresa química creada por el SERE. Los primeros años exigieron un continuado y laborioso esfuerzo. «En nuestra casa –recordó el poeta Antonio Deltoro– había una soleada austeridad, una conciencia de las penurias mezclada con jacarandas; vivíamos de forma que nos permitía comer todos los días».59

Antonio Deltoro Fabuel, Antonio Deltoro Martínez, Ana Martínez Iborra y Ana Deltoro Martínez, México, 1955. Archivo Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

En 1951, razones económicas llevaron a Deltoro a abandonar la docencia de manera definitiva y comenzó a trabajar en la mejor retribuida industria farmacéutica. La decisión no debió de resultarle fácil: «Allí torcí mi destino, […] Ya me había orientado en un derrotero un poco falso, la propaganda farmacéutica…», le confesaba a Matilde Mantecón en una afirmación no exenta de tristeza, como si con ella se produjera la quiebra de una vocación y de un interés profesional por las letras. Mantuvo el gusto por la lectura –y así le retrató su amigo Renau en 1944–, y como directivo de imagen y publicidad pudo aplicar de algún modo sus conocimientos sobre la tipografía y el diseño. Deltoro ideaba la imagen, redactaba el texto y cuidaba su impresión, por lo común en los talleres de Elicio Muñoz Galache, un impresor del exilio. La biblioteca que fueron reuniendo Deltoro y Martínez Iborra, conservada en la actualidad por sus hijos Ana y Antonio, reunía el amplio catálogo del exilio en México, era variada de autores y temas –en particular en lo referido a historia, artes y letras– y contaba con un buen número de primeras ediciones de poesía española contemporánea. Los libros, al igual que las revistas, en su mayoría escritas por y para el exilio, fueron otro ejercicio de memoria de la España perdida.

Ana y Antonio, como tantos exiliados, irían arraigándose en México –un país por el que viajaron y al que mostraron aprecio–, al tiempo que se insertaron en las redes de sociabilidad española, una amplia y densa trama a la que también incorporaron a los «gachupines», los viejos residentes de la tradicional emigración en cadena. Deltoro admitió el error de haberlos desdeñado inicialmente desde la supremacía moral de los derrotados republicanos. Fueron variados los espacios e instrumentos de esa trama. Noticias, libros o espectáculos que llegaban de España, un flujo nunca interrumpido entre ambas orillas. También entidades asociativas como el Ateneo Español de México, creado en 1949, que propició los intercambios entre el exilio y el medio cultural mexicano, o la Casa Regional Valenciana, en cuya revista Mediterrrani Deltoro colaboró por un tiempo.60 En los primeros años frecuentó las ruidosas tertulias de españoles. Simón de Otaola, excelente cronista del destierro, lo menciona en el café El Papagayo, sentencioso y admirado de Carmen Laforet, cuya novela Nada se había publicado en 1944, y receloso del interés de Camilo José Cela. A finales de los años cincuenta, Ana y Antonio abandonaron la militancia en el Partido Comunista. Debió de existir un desinterés cada vez mayor previo a la decisión formal, si bien Deltoro –siempre hostil hacia los anarquistas al referir episodios de la guerra– mantuvo lo que Rueda ha llamado «la memoria orgánica de partido». El exilio propició en cierto modo una «despolitización»; el refugiado no podía intervenir en la política mexicana –aunque tampoco se interesó en hacerlo–, y entre los sectores intelectuales vinculados al Partido Comunista existió, a juicio de Faber, un progresivo desengaño.61 Las relaciones amistosas fueron determinantes en esa red de afectos que hicieron posible una España vicaria. Un amplio círculo en el que menudearon el escenógrafo Manolo Fontanals, Gabriel García Maroto, León Felipe y Álvaro Custodio –vuelto a ver desde los días de Santo Domingo–, así como José Ignacio Mantecón, Luis Buñuel y Roces, amigos muy frecuentados a quienes Deltoro llama el trío de la bencina. Ruy Renau recuerda a Ana y a Antonio –«amigos de juventud de mis padres en Valencia»– en las comidas dominicales, en la amplia casa que Renau y Manuela Ballester –que retrató a Ana en 1942– tenían en Mixcoac. Fue una relación muy cercana, que alcanzó también a sus hijos.

Antonio Deltoro Martínez, Luis Buñuel, José Ignacio Mantecón, Wenceslao Roces, Ana Martínez Iborra, Carmen Dorronsorro y Ana Deltoro, en casa de Ana Martínez Iborra y Antonio Deltoro, Ciudad de México, ca. 1973. Archivo Ana y Antonio Deltoro Martínez, México.

También las cartas y los viajes episódicos tejieron esas redes. A comienzos de 1959, la joven Ana Deltoro viajó a Valencia para restablecer unas relaciones familiares casi interrumpidas desde el final de la guerra. En el verano lo hizo su madre, acompañada de su hijo Antonio. Regresaron juntos a México en septiembre. Algún tiempo después, en 1961, Antonio Deltoro viajó por vez primera a España. Fue una estancia breve, de apenas dos semanas: «Sufrí el trauma terrible del primer contacto con la España que perdimos», recordó Deltoro, pero fue feliz el reencuentro con su pueblo, con Chulilla, y el trato con sus hermanos, y con la más liberal familia de Ana. A comienzos de los años setenta las visitas se hicieron algo más frecuentes, aunque en ningún momento consideraron la idea del regreso definitivo. Vivieron ajenos al anhelo de la vuelta.62 En 1976 Ana Martínez Iborra trabajó temporalmente en el Instituto Ausiàs March de Gandía para tramitar su jubilación voluntaria como profesora de enseñanza media. Un derecho que le fue reconocido en diciembre de ese año, tras lo cual regresó a la ciudad de México.

Para mí ser refugiado es perder las raíces que todo ser viviente tiene, y no encontrar dónde enraizarse de manera plena. Estoy incorporado, pero hay cosas que…, uno ha nacido… […] Más que ser refugiado, siento la nostalgia de lo que pasó y de lo que pudiera haber sido uno de no haber sido desterrado o transterrado.

Ana y Antonio, como todos los refugiados, tuvieron un sentido de pertenencia múltiple, aunque esa percepción debió de ser oscilante y lábil, y por momentos, como le sucedió a Tomas Segovia, existió un sentimiento de no pertenencia al territorio de destino que entrañaba la pertenencia continua al lugar de origen.63 En la travesía del Sinaia entre Sète y Veracruz, en la primavera de 1939, Benjamín Jarnés, en una breve nota, advirtió «Contra la nostalgia»:

Circulan unas píldoras contra el mareo –señaló–, también debieran circular píldoras contra la nostalgia. Para extirparla radicalmente, porque no es este el momento de entregarnos al tiempo perdido sino de hincar nuestra voluntad en el futuro. No debemos reclinar la cabeza sobre el cojín de los recuerdos sino alzarla gallardamente para salir al encuentro del pueblo fraternal que nos acoge.

Pero no resultaba fácil vencerla. La añoranza de ese país que no existía estaba entreverada con la nostalgia y la creciente certeza de que aquellos tiempos de su juventud y de los anhelos republicanos habían desaparecido para siempre. Nostalgia de lo que pudo haber sido y ya nunca volvería a ser. Los refugiados fueron en cierto modo sobrevivientes de sí mismos. «Mis padres invocaban el exilio y la guerra, pero llegaba por las ventanas el Parque México».64 Fue el drama y el doble rostro del exilio: una vida entre la integración y el desarraigo. Una vida escindida entre México y España.