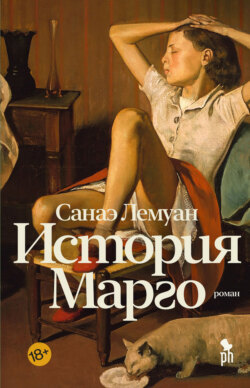

Читать книгу История Марго - Санаэ Лемуан - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

6

ОглавлениеНесколько лет назад, поздней осенью, папа повез меня в далекий приморский городок на побережье Нормандии. Это Анук решила, что нам надо провести выходные вдвоем – пора отцу побыть с дочерью; у нее самой и в субботу, и в воскресенье были репетиции. Я собрала вещи за несколько дней до отъезда и в назначенное время ждала у дверей, а услышав, как к дому подъезжает его машина, бросилась вниз по лестнице.

Мы проехали через опустевший город. Было сыро и не по-осеннему тепло. Недалеко от берега виднелось несколько домов, к причалу были пришвартованы лодки. Пляж шел извилистой линией вдоль берега, от города его отделяла каменная стена со ступеньками с каждой стороны. Мы готовились к дождю и ветру и приехали в непромокаемых куртках и сапогах. Был отлив, и над пляжем висела уходящая вдаль белая дымка. Мы так ни разу и не подошли к самой воде.

Папа забронировал на две ночи номера в роскошном отеле в получасе езды от города. Это был старый особняк, переделанный в спа-центр, и в местном ресторане работал chef étoilé[11]. Люди приезжали сюда на массаж и обертывания водорослями.

В вестибюле нам подали чай с лимоном и вербеной. Женщина за стойкой узнала папу и любезно поприветствовала нас.

– Значит, вы его крестница, – сказала она, явно довольная тем, что запомнила деталь его личной жизни. – Он говорил мне о вас. Я зарезервировала два смежных номера с кроватью “кинг-сайз” для мадемуазель.

Папа широко улыбнулся ей. У меня самой щеки онемели от улыбки. Я последовала за женщиной вверх по ступенькам с ковровой дорожкой, папа – за мной.

Я спросила, часто ли он сюда приезжает. Когда-то давно он привозил в этот отель свою маму, сказал он. У нее болели ноги, а от морской воды ей становилось лучше. Я никогда не видела бабушку. Она умерла, когда я была еще слишком маленькой, чтобы спрашивать о ней. Анук рассказывала мне о папином детстве. Его мать была простой, доброй и великодушной женщиной. Она знала о его отношениях с Анук и относилась к той с уважением и délicatesse[12], хотя и переживала, как бы необходимость жить на две семьи не оказалась для ее старшего сына слишком мучительной. Она-то представляла, что его жизнь будет открытой и честной.

Днем мы вернулись в город и припарковались недалеко от пляжа. Мокрый песок, похожий на слипшуюся грязь, простирался на сотни метров. Вдалеке я видела океан – темно-синий, с кружевом белой пены, сливающийся с небом. Мы пошли вдоль каменной стены.

Несколько месяцев назад его назначили министром культуры, и с тех пор он перестал говорить о работе. Раньше ему нравилось рассказывать мне о литературных фестивалях, об авторах, которых я могла знать, о том, как его раздражают коллеги, которые не отвечают на электронные письма по выходным. Но теперь, когда я спрашивала, как у него дела, он все время отвечал одно и то же. “Ça va, ça va”, – повторял он, все в порядке. Из его попыток успокоить меня было ясно, что ему приходится труднее, чем раньше, его работа стала более ответственной. Я воображала, как он сидит у себя в кабинете в Пале-Руаяль, и старалась представить, чем он занимается каждый день.

Прежде мне казалось, что папина карьера все время идет в гору, что он упорно стремится все выше и выше. В последнее время он как будто утратил уверенность – или, может, больше не мог позволить себе откровенность. Я вслушивалась в каждое его слово и прощупывала почву новым вопросом всякий раз, как в разговоре наступало затишье. Я хотела, чтобы он знал, что мне интересна его жизнь, что он может поговорить со мной. Больше всего я любила, когда темп его речи ускорялся, – это свидетельствовало о волнении, готовом вот-вот прорваться наружу. Он говорил, что ему нравится рассказывать мне о работе, потому что я понимаю ее сложность. Однажды он сказал, что я умнее большинства моих сверстников и что хорошо бы стажеры, которые приходят к нему сразу после университета, были так же проницательны, как его дочь. Я вспоминала эти похвалы, когда папа прятался в скорлупу молчания. Зато когда он рассказывал мне что-нибудь, я сияла от гордости, и точно такой же блеск появлялся и в его глазах.

Мы были на пляже одни. Поднялся ветер, и я спрятала руки в карманы. Мы шли молча, но я чувствовала, что он готовится что-то сказать мне. Он откашлялся и мягко заговорил.

– Когда ты родилась, твоя мама пошла в mairie[13], чтобы зарегистрировать тебя как свою дочь. Я с ней не пошел. Мы решили, что лучше в твоем свидетельстве о рождении не будет моей фамилии.

Я прокручивала его слова в голове. Папа встревоженно ждал моей реакции, но для меня это не было новостью. Я давным-давно знала, что его фамилия не указана в моем свидетельстве о рождении. Я подслушала, как Матильда и Анук говорили об этом поздно вечером, думая, что я уже сплю. Звуки их голосов поднимались по лестнице и доносились через приоткрытую дверь. Анук жалела, что не заставила его тогда пойти с ней, и они с Матильдой спорили об этом.

– Но ты мой отец, – в конце концов сказала я.

– Конечно, ma chérie, но поскольку моя фамилия не значится в свидетельстве, официально ты не считаешься моим ребенком.

Эти слова не должны были произвести такого впечатления – я всю жизнь делала вид, что у меня нет никакого отца, – но они поразили меня с незнакомой прежде силой. Я почувствовала, как что-то сжимается в груди. Я покосилась на него. Он опустил голову, чтобы не смотреть мне в глаза.

– Я решил дать тебе свою фамилию. Мы с твоей мамой пойдем в mairie и внесем в свидетельство исправления.

Я кивнула.

– Я собираюсь официально признать тебя.

Было видно, что он ждал от меня восторженной реакции, ждал, что я скажу: “Как это здорово, молодец, Papa”, – и похлопаю его по спине. Я выдавила из себя улыбку.

– И если со мной что-нибудь случится, все, что у меня есть, будет поровну разделено между тобой и твоими братьями.

“А как же Анук?” – подумала я. Вероятно, он считал, что я возьму заботу о ней на себя.

Ветер распахнул его пальто, обнажая шерстяной свитер. Он всегда ходил, ставя ноги носками наружу и сцепив руки в замок за спиной. Зачем признавать меня сейчас, если он не сделал это сразу после моего рождения? Я часто потом возвращалась к этому вопросу и жалела, что не задала его сразу. Наверное, была слишком потрясена.

– Ты болен или что-то случилось? – только и смогла произнести я.

– Нет-нет, – сказал он, – тебе не о чем беспокоиться. Я доживу до девяноста лет. А твоя мама – до ста.

Он сделал глубокий вдох.

– Я люблю этот запах, – сказал он, – соленый воздух, влажность. Мне нравится такая погода, когда небо затянуто облаками.

Я вдруг подумала, что в ноябре на этот пляж не поехал бы никто из наших знакомых.

Папа повел меня ужинать в рыбный ресторан на окраине города. Когда-то они дружили с шеф-поваром, и папа надеялся, что тот все еще там работает. С их последней встречи прошло почти десять лет. Стемнело, фонарей на улице не было, но папа хорошо помнил дорогу, и десять минут спустя он показал мне ресторан на уже спящем перекрестке. Это было здание с большими квадратными окнами – единственный источник света на улице. Внутри он не производил особого впечатления. Белые скатерти и салфетки, на стенах несколько черно-белых фотографий в рамках. Официант усадил нас около окна. Папа спросил, здесь ли Пьер, и официант тут же приветливо заулыбался.

– Шеф-повар на кухне, – отозвался он. – Я ему скажу, что вы тут.

Намазывая масло на хлеб, папа склонился ко мне.

– То, как выглядит этот ресторан, не главное. Сюда приходят ради еды. – Он огляделся с заметным удовольствием. – Ресторан не менялся с тех пор, как открылся в восьмидесятые. Тут всем безразлично, кто ты такой.

Я посмотрела на других гостей – в основном это были пожилые пары.

– Летом зал набит битком, – прибавил папа, – но обслуживание здесь всегда безупречное.

К нашему столику подошел высокий мужчина в белом поварском кителе. Он потряс папину руку как давний знакомый. Папа поднялся и поцеловал его в обе щеки.

– Как же я рад нашей встрече, – сказал шеф-повар. – Месье министр!

Некоторое время они стояли и изучали друг друга. Потом шеф-повар повернулся ко мне.

– Ты похожа на своего отца в юности. Сейчас ты настоящая красавица.

– Добрый вечер, месье, – сказала я. – Приятно с вами познакомиться.

– И хорошо воспитана, – сказал шеф-повар, поворачиваясь к папе. – Сколько же ей лет?

Сердце подпрыгнуло и забилось у меня в горле. Я боялась, что папа забыл.

– Четырнадцать, – ответил он без запинки.

– Ты не помнишь, что уже была здесь, да? – спросил шеф-повар. Его ласковые глаза слегка сощурились, когда он вглядывался в мое лицо. – Тебе было лет пять, но я должен сказать, что ты съела целую тарелку супа из спаржи.

Папа засмеялся.

– Пьер сделал еще и красивое блюдо из авокадо специально для тебя. Он нарезал его тонко-тонко, как бумагу, и разложил веером на тарелке. И как только ты увидела авокадо, Марго, ты взяла вилку и размяла его.

– Ну а как еще она должна была его есть? – сказал шеф-повар. – У нее хорошее чутье, совсем как у ее отца.

– У нее чутье куда лучше, чем у меня, – отозвался папа.

Шеф-повар похлопал его по руке, сказал, чтобы он садился, и пожелал приятного аппетита. Сегодня он о нас позаботится.

До того момента мне и в голову не приходило, что кто-то из папиного окружения может знать обо мне. Был ли шеф-повар знаком с Анук? Его как будто не смущало такое положение дел, и в тот момент я подумала, что он и сам живет на две семьи.

Папа ел с большим аппетитом. Соленая треска, запеченная с картофельным пюре со сливками, была подана в маленьких кокотницах. Мидии покоились в соусе из белого вина с чесноком, который мы доедали ложками. Губы у меня щипало от соли. Папа заказал бутылку белого вина и налил мне бокал. Я пила алкоголь и раньше, но со взрослыми – никогда. Еще не сделав ни глотка, я уже чувствовала себя опьяневшей от еды. На десерт шеф-повар вынес нам crêpes suzette[14], которые папа всегда заказывал в ресторанах, и поджег ликер. Папа приподнял блинчики обратной стороной ложки, чтобы соус стек на тарелку и пропитал их снизу. Я чувствовала запах жженого сахара и апельсинов.

– Посмотри, какие края, – сказал он, поддевая их ложкой. – Похожи на кружево.

Когда мы уходили из ресторана, я чувствовала себя нормально, но уже в номере согнулась пополам от резкой боли в животе. Я побежала в ванную, склонилась над унитазом, и меня вывернуло наизнанку. Я разулась и разделась, бросая вещи одну за другой прямо на пол, – неряшливость, на которую дома я бы не решилась.

Зеркало занимало всю стену в ванной, которая была больше, чем моя комната дома, и, когда я шла из одного угла в другой, меня сопровождало мое отражение. Я остановилась и едва ли не впервые по-настоящему рассмотрела себя в зеркале; обычно я просто окидывала лицо беглым взглядом, пока причесывалась или мыла руки. Для моих лет у меня оказалась хорошо развитая фигура – бедра уже стали шире талии. Черты лица были мелкими и невыразительными, кроме разве что россыпи веснушек на скулах. И потом – рот. Я унаследовала губы Анук. Широкие, бледно-розовые. Когда она красилась, ее рот превращался в алую рану, такую яркую, как будто ее хлестнули по лицу. На лице взрослой женщины эти губы выглядели эффектно, на моем – гротескно. Я представила, как мой рот поглощает меня целиком. Как это должно было коробить – чувственный, пухлый треугольник на маленьком и узком лице.

Я долго стояла под душем, намыливаясь гостиничным мылом, и терла под мышками и между ног маленьким полотенцем.

Кровать была чудовищной ширины. Может, надо спать поперек? Я откинула край одеяла, залезла под него и легла почти на самом краю. Раньше я всю жизнь спала на односпальной кровати. Ночью я случайно закидывала то руку, то ногу в середину и тут же отдергивала, стоило мне коснуться холодной простыни. Это получалось невольно – вообще-то я должна была прийти в восторг от этой кровати и от ее размеров. Я прислушивалась к соседям сверху, к тому, как рядом, за толстой деревянной дверью, спит папа, но везде была глубокая тишина.

Мне удалось поспать кое-как, урывками, и разбудило меня заливавшее комнату солнце. Я забыла задернуть шторы. С кровати через окно были видны зеленые поля, разделенные темными изгородями. Я вспомнила, как папа вчера назвал меня своей крестницей. Его ложь потрясла меня – даже не потому, что это была ложь, а потому что он произнес это с абсолютной уверенностью, с какой говорят правду. Я прислушивалась, пытаясь уловить обман. И в отеле, и в ресторане с Пьером он говорил одним и тем же тоном. Может быть, считал, что я не совсем его дочь, пока он не указан как отец в моем свидетельстве о рождении. А может, так проявлялась его двойственная натура. Я перекатилась на другую сторону кровати, забыв о ее размерах, и вздрогнула от прикосновения холодной простыни к теплой коже.

Когда несколько часов спустя мы уезжали из отеля, администратор вышла из-за стойки и помахала нам. Шел дождь, и мы поспешили к машине. Папа вырулил с подъездной дорожки на усаженную деревьями аллею, а оттуда на шоссе.

– Ты хорошо провела выходные, ma chêrie? – спросил он.

Я уставилась в окно и сказала, что да.

Около часа мы ехали молча. По-прежнему глядя в окно, я почувствовала, как машина вильнула влево и наехала на маленькие бугорки, разделяющие полосы. Я посмотрела на папу, державшего руль обеими руками. Нам оставалось ехать еще около полутора часов или даже больше, если от Порт-де-Сен-Клу начнется затор. Он сказал, что ему нужно остановиться на обочине и поспать несколько минут. Мы затормозили на ближайшей стоянке для отдыха.

– Ты не спал ночью? – спросила я.

Он объяснил, что работал допоздна – готовился к важной встрече, которая должна была состояться на следующий день. Заглушил мотор и облокотился о дверцу.

– Всего пятнадцать минут, – сказал он, подпер лоб ладонью и закрыл глаза.

Через несколько минут он уже храпел. Я смотрела на него, пока он спал. Веки у него были бледными, почти белыми, а кожа на лбу – красной и воспаленной. Брови нахмурились, рот приоткрылся. Во сне он казался старше. Я подумала, что и мне, наверное, стоит поспать, но всякий раз, закрывая глаза, продолжала видеть его лицо. Я смотрела через лобовое стекло и ждала.

Проснувшись пятнадцать минут спустя, как будто в голове у него был будильник, он потер глаза и завел мотор. Еще минута – и мы снова ехали по шоссе.

– Когда ты была маленькой, – сказал он, – я приходил к тебе перед сном. Я знал, что ты ложишься около половины девятого. Я ужинал с Клэр и мальчиками, мыл посуду, а потом говорил им, что мне нужно вернуться в офис. Но на самом деле я шел к тебе. Я садился на стул возле твоей кровати. Иногда мог пройти час, два часа, а ты все не засыпала. Ты прижимала мою ладонь к своей щеке, а когда я, решив, что ты спишь, пытался ее высвободить, резко распахивала глаза. Ты с вызовом смотрела на меня из темноты – уйду я или нет?

Папа засмеялся и покачал головой.

– Однажды ты спросила, могу ли я отрезать руку и оставить ее тебе. Так и сказала: “Как здорово было бы, если бы можно было отрезать твою руку! Можешь идти, только ее мне оставь”.

Я продолжала смотреть прямо перед собой через лобовое стекло.

– Я не мог пошевельнуться, – сказал он, – ничего не мог сделать. Ты держала мою правую руку, а для чтения было слишком темно. Мне приходилось сидеть и ждать, пока ты заснешь. Но мне никогда не было скучно и я ни разу не захотел уйти.

После тех выходных я задумалась, что это могло значить для папы – открыто признать нас с Анук. Если он назовет меня своей законной дочерью, есть опасность, что об этом узнают другие – его жена и сыновья, его коллеги. Раньше я думала, что хорошо представляю, как мы все будем жить дальше, но теперь уже не была ни в чем уверена. Шеф-повар в ресторане знал обо мне, а значит, папа должен был рассказать правду близким друзьям и коллегам. Кто еще знал о нас? Я начала воспринимать себя как его тайну, а не как нечто несуществующее.

Каждый раз, заполняя анкету в начале учебного года, я писала “актриса” в графе, предназначавшейся для Анук, и оставляла папину графу пустой; я чувствовала неладное, но не могла толком объяснить эту смутную тревогу. У меня был отец, и, приходя к нам, он заполнял собой весь мой мир и даже затмевал Анук. Моя любовь к нему была всепоглощающей, абсолютной. Я помню, как он появлялся у нас в дверях после долгого отсутствия, когда я была маленькой. Это было похоже на трюк фокусника. Его присутствие озаряло все более ярким светом, чем присутствие матери, потому что она была со мной всегда и оглушала меня своей театральностью. Я отчетливо помнила время, проведенное с ним: тихие полуденные часы, обед в брассери с видом на Люксембургский сад, выходные в Нормандии – все заканчивалось, но запечатлевалось в моей памяти. А когда мы расставались, я прокручивала эти сцены в голове, пока они не становились всей моей жизнью, а не отдельными днями.

Я бы не рискнула произнести это вслух, но я была уверена, что мне принадлежит особый статус младшего ребенка и единственной дочери. Неважно, что мы его вторая семья, а Анук – его любовница, и неважно, что мое с ним родство не признано официально. Я появилась на свет последней, и это событие было свежо в его памяти.

Наша история не была похожа на историю Франсуа Миттерана, бывшего президента Франции, и его внебрачной дочери Мазарин. Мне хватало ума чувствовать разницу в масштабе. Миттеран проводил отпуск поочередно с обеими семьями, на его похоронах обе женщины и их дети стояли бок о бок; папины же миры существовали параллельно и никогда не пересекались. Иногда я думала, что ему, наверное, есть что терять, потому что он менее влиятелен и пока только строит свою политическую карьеру.

Но, может быть, у нас с дочерью Миттерана и с бесчисленным множеством других таких дочерей было кое-что общее: для каждой из нас отец был чем-то всеобъемлющим. Он не мог заболеть, он бы никогда нас не бросил. Глубоко в душе я знала, что мой отец – великий человек и что он любит меня.

Я часто мысленно возвращалась к тому разговору на пляже. Я вспоминала, как он храпел в машине, проработав всю ночь, хотя поехал со мной отдыхать. Я вспоминала, как в детстве прижималась щекой к его руке и силилась не засыпать, чтобы побыть с ним. Я чувствовала, как давит на нас обоих его усталость, каким тяжким бременем лежит на нем необходимость таиться и в то же время желание радовать и защищать меня, когда я хочу занять собой весь его мир. Я жила со странным ощущением, разрываясь между чувством вины за то, что я – его слабое место, и отчаянным желанием стать для него всем.

Правда, в последнее время я начала его терять. Никакого свидетельства о рождении по почте так и не пришло, а спросить Анук мне не хватало смелости. Без официального документа ничто определенное нас не связывало. Он мог бросить меня. Я была не так глупа, чтобы не понимать важность письменных договоренностей. Если когда-нибудь он станет такой же значительной персоной, как Миттеран, кем тогда буду для него я? Кем-то, о ком нужно умалчивать. И мне начало казаться, что Анук с ним в сговоре, что она, возможно, хочет и даже предпочитает, чтобы о нашей тайне никто не знал.

11

Шеф-повар, удостоенный одной или нескольких звезд Мишлен.

12

Деликатностью (фр.).

13

Мэрию (фр.).

14

Блинчики, которые перед подачей пропитываются апельсиново-карамельным соусом с добавлением ликера, а потом поджигаются.