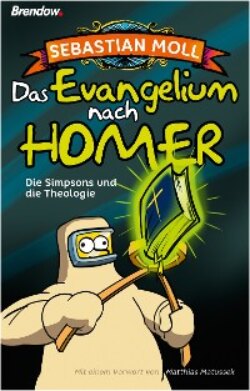

Читать книгу Das Evangelium nach Homer - Sebastian Moll - Страница 7

EINLEITUNG

ОглавлениеIn Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ lässt der blinde Bibliothekar Jorge seine gesamte Bibliothek in Flammen aufgehen, nur, um das Geheimnis eines Buches zu wahren, in dem das Lachen wohlwollend thematisiert wird. „Das Lachen ist die Schwäche, die Hinfälligkeit und Verderbtheit unseres Fleisches“, es gefährde den Respekt vor der göttlichen Ordnung der Welt, so die Überzeugung Jorges, die ihn zu seinem fanatischen Handeln anstachelt. Diese fiktive Szene aus einem Kloster des 14. Jahrhunderts findet in der heutigen Welt ihr trauriges Pendant in dem mörderischen Wahn jener Terroristen, die das Lachen über den Propheten Mohammed um jeden Preis verhindern wollen. Warum hat das Lachen offenbar besonders auf religiöse Menschen eine derart furchteinflößende Wirkung? Kann denn Lachen Sünde sein?

Der blinde Jorge hat ja nicht ganz unrecht, wenn er feststellt, dass der Mensch durch das Lachen eine gewisse Distanz zur Welt aufbaut. Aber ist dies wirklich eine Beleidigung Gottes? Ist die Welt, die wir um uns herum wahrnehmen, wirklich die Welt, die Gott für uns vorgesehen hatte? Jeder Mensch, ob religiös oder nicht, spürt in sich ein Unbehagen über den Zustand der Welt, er fühlt, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Dieser Umstand ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass der Mensch diese Erkenntnis nicht aus der Erfahrung gewonnen haben kann, da ihm ja keine andere Welt bekannt ist. Die Bibel versucht dieses Phänomen durch die Erzählung vom Sündenfall zu erklären. Der Mensch beraubt sich durch seine Rebellion gegen Gottes Willen seiner ursprünglich paradiesischen Umgebung und wird in die grausame Welt außerhalb des Gartens geworfen. Somit ist sein Gefühl, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, eine Art tiefverwurzelte Erinnerung an das Paradies. Ob man diese Erklärung nun für plausibel hält oder nicht, um das besagte Gefühl jener unbestimmten Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt kommen wir alle nicht herum.

Nun gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Manche zerbrechen regelrecht unter dieser Last und verfallen in Zynismus oder Melancholie. Andere lehnen sich dagegen auf und versuchen, die Welt so zu gestalten, wie sie – ihrer Meinung nach – sein sollte. Diese Variante endet leider nicht selten in Fanatismus und Gewalt. Als dritte Möglichkeit bleibt der Humor, und er ist vielleicht nicht die schlechteste Antwort.

Humor ist die Fähigkeit, eine Welt zu akzeptieren, die anders ist, als man sie gerne hätte. Selbst der große Immanuel Kant, der nicht gerade als Witzbold der Nation bekannt war, sagte einmal: „Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.“

Ist Humor aber auch in religiösen Fragen angebracht? Geht es dabei nicht um ernsthafte Dinge? Durchaus, doch wie Tucholsky sagen würde: „Langweilig ist noch lange nicht ernsthaft.“ Leider werden diese beiden Eigenschaften oft miteinander verwechselt, auch und gerade von Theologen und Kirchenfunktionären. Dabei könnte uns gerade der Humor beim Umgang mit der Religion helfen. Religiöse Systeme sind Menschenwerk. Das ist keineswegs so zu verstehen, dass religiöser Glaube einfach eine Erfindung des Menschen ohne realen Bezugspunkt sei. Wohl aber ist beispielsweise die Bibel nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern von Menschen geschrieben und zusammengestellt worden. Auch unsere Glaubensbekenntnisse und Katechismen sind Produkte des menschlichen Geistes. Die Religion ist fehlerhaft, weil der Mensch fehlerhaft ist. Daher ist es durchaus geboten, ihr zuweilen auch mit Distanz und Humor zu begegnen. Dabei können uns die Simpsons helfen.

Die Simpsons sind die erfolgreichste Fernsehsendung aller Zeiten und mit ihren nunmehr über 25 Jahren Laufzeit sogar älter als das wiedervereinigte Deutschland. Natürlich handelt es sich nicht um eine theologische Serie, sondern um Satire. Ganz bewusst lautet der Titel dieses Buches nicht „Die Theologie der Simpsons“, sondern „Die Simpsons und die Theologie“. Wenn eine satirische Serie einen derartigen Erfolg verzeichnet, muss sie irgendetwas haben, das die Menschen anspricht, etwas, worin sich Menschen wiedererkennen. Genau das ist das Geheimnis der Simpsons. Bei aller Absurdität, die sich mitunter in der Handlung der Folgen findet, zeichnet sie doch ein echtes Sittengemälde unserer Zeit, mit allen Schwächen ihrer Protagonisten. Das gilt auch für das religiöse Profil der Gemeinde von Springfield. Hier finden wir sämtliche Klischees vereint, vom überfrommen Naivling über den abgeklärten Pfarrer bis hin zum heuchlerischen Ablasshändler. Dabei macht die Serie aber niemals Gott verächtlich, sondern stürzt sich vielmehr auf sein „Bodenpersonal“ – und das sollten wir aushalten können!

Die Fähigkeit, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, über sich selbst lachen zu können, ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, auch seinen Mitmenschen in Frieden und Toleranz zu begegnen. So gesehen wird aus dem Humor weniger eine Sünde als vielmehr eine christliche Tugend. In diesem Sinne, um mit Homer zu sprechen: „Ich habe gelernt, dass das Leben eine nicht enden wollende Folge von vernichtenden Niederlagen ist, bis man sich nur noch wünscht, Flanders sei tot!“