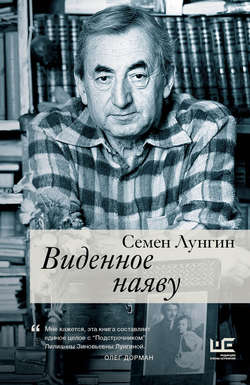

Читать книгу Виденное наяву - Семен Лунгин - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Адольф Шапиро. О книге, которую надо

ОглавлениеСреди удач моей жизни одна из самых чудесных – Семен Лунгин.

В театре, в его доме, на московских улицах, у берега моря – где бы ни встречались, рядом с ним не замечалось течение времени. Лишь однажды был на него зол. Он об этом тут же забыл, а я помню. Оправдывает меня лишь то, что все происходило за пару минут до начала спектакля, когда режиссер, как известно, не вполне адекватен.

После многолетнего запрета на выезд моего театра из Риги – мы в Москве. Все в тумане – не выхожу из “Современника”, где проходят гастроли. Билеты спрашивают на станции “Чистые пруды”. Рассказываю об этом потому, что иначе не понять случившегося.

Я прятался от знакомых за кассовой комнаткой, когда услышал гневный голос, требующий меня. Лунгин! Я немедля позвал администратора: “Это наш автор, места для него оставлены”. Бедняга залепетал на своем птичьем языке: “Но он не вдвоем!” И решительно: “Убейте! Он человек десять привел. Что мне, вместо Аркадия Райкина их посадить?”

Выхожу, вижу Семена Львовича, за его спиной выстроились незнакомцы. Багровый от возмущения, он удивленно глядит на меня и, не желая слушать, объясняет, до чего это удивительные люди. Они должны попасть в театр. Потом подзывает одного из них (а уже третий звонок!) и представляет студентом, написавшим прекрасную работу. Что скажешь? Подобные сцены я наблюдал только в Тбилиси, где понятие “друг” – пропуск повсюду.

Спектакль начался через полчаса. Пожарные онемели, когда в зал вносили стулья из гримерных и заставляли ими проход. Лунгин церемонно раскланялся с Райкиным.

Странная особенность памяти – выбирать из множества того, что было связано с дорогим тебе человеком, не самое важное. Но она, память, знает, что делает – восстанавливает живое ощущение его жестов, голоса, манеры поведения. И прошлое возвращается на правах настоящего. Оказывается, то, что Кальдерон считал сном, было явью. Грех ее не ценить. Семен Лунгин так и назвал свою книгу, которую я только что закрыл, – “Виденное наяву”. По-моему, очень хорошее название.

Книга начинается словами благодарной памяти, обращенными к Илье Нусинову.

Как иначе? Долгие годы имя ее автора было неразрывно с именем друга и литературного партнера. Их имена как бы слились воедино. Так и говорили: новая пьеса Лунгина – Нусинова, новый сценарий Лунгина – Нусинова.

Они встретились совсем молодыми, и счастливый случай во многом определил судьбу обоих. Ему мы обязаны многими замечательными сочинениями для театра и кино. Образовавшийся творческий союз Семен Львович называет не деловым, а лирическим. В основе его лежал не гаснущий с годами взаимный интерес. Поэтому их содружество выдержало испытание временем и провоцирующими к разъединению обстоятельствами. Не трудно представить, что для его сохранения от обоих понадобились душевные усилия и осознание каждым нужды в другом.

Разъединило их то, что от них не зависело, – несправедливо ранний уход Ильи из жизни. Своей отдельной книги он не успел написать (впрочем, вполне вероятно, и такую книгу они бы сделали вместе). Семену Львовичу пришлось одному взять на себя этот труд. И сделал он его так хорошо, что Илья Исаакович, в этом нет сомнений, порадовался бы за соавтора и друга.

Лунгин нашел единственно верный путь рассказать о них – писать о себе. О времени, в котором жил. О том, чему был свидетелем. О том, какая радость жить искусством и в искусстве. О том, что для него значил Нусинов.

Книга Лунгина о служении театру-кино. Я решил и в этом случае прибегнуть к дефису. Ибо читатель все равно обнаружит: оба вида искусства – древнее и молодое – поданы в неразрывной связке, хотя автор в полемическом задоре нет-нет да подчеркивает их принципиальные различия. Не только в моменты создания и воспроизведения, с чем можно согласиться, но и после того, как авторская воля уже не в состоянии влиять на их дальнейшую судьбу.

Тут заметное преувеличение. Природа театра не столь трагична, как Семену Лунгину представляется. Да, занавес “отторгает от нас навсегда, погружает в вечность, в небытие” только что закончившийся спектакль. Что ж, если автор соглашается с тем, что театр только “сегодня – сейчас – здесь”, то, само собой, – больше никогда. В этом есть что-то естественное, природное. Так существует все, чему предначертано цвести и отцветать.

Спектакль умирает вместе с последним зрителем, который его видел. Дальше, если заслужил, продолжает жить в легенде, в преданиях, передаваемых из уст в уста. Обидно, грустно, но не трагично. Да и если на то пошло, так ли уж вечен фильм, зафиксированный на пленке или на каких-то новейших носителях? По мне, его судьба куда драматичней. Сохраняясь как объект материальной культуры, он безнадежно теряет то влияние, которое когда-то оказывал на людей.

А разве миф не прекраснее документа, потерявшего значимость?

Похоже, я сходу вступаю в полемику с Семеном Львовичем. Но в том-то эффект его книги, что, обращенная от души к душе (как и все, что он делал в искусстве), она провоцирует на самую плодотворную форму общения – диалог. Продолжая его, не могу не заметить, что такова участь не только спектаклей и фильмов, но и книг.

Именно поэтому я с опаской взялся перечитывать “Виденное наяву”.

При первом появлении на свет книга произвела сильное впечатление. Но с тех пор минуло лет пятнадцать. Было боязно растерять ощущение радости. Как не раз происходило в кинотеатре повторного фильма.

Слава богу, случилось не худшее, а самое лучшее. Книга еще больше увлекла. Ее стоит перечитывать. Перечитывать и изучать. В ней заключена какая-то животворная энергия. Закрыв последнюю страницу, захотелось сесть за стол и, надо же, попробовать самому написать сценарий. От этого искушения, надеюсь, воздержусь, однако уверен – многие испытают на себе благотворное влияние лунгинского текста.

Вера в это пришла не сразу, а по мере чтения.

Поначалу насторожили пафосные интонации, сопровождающие объяснения в любви к театру, многочисленные “о” с придыханием, частые восклицания. И магия, магия… магия театра, магия кино… И гимны Станиславскому, почитателем которого я также остаюсь, не увлекали из-за обилия наскучивших словосочетаний. А тут еще Кедров…

Набросок портрета лидера тогдашнего МХАТа не отличается четкостью: довольно трудно примирить в одном изображении восторг неофита перед “значительной” личностью и трезвый взгляд на упоенного властью режиссера. А ведь для полной ясности хватает одной фразы героя, которую приводит Лунгин: “Театр для меня начинается с того, что передо мною два артиста и оба делают неправильно”. Какая уж тут значительность? Ученик далеко назад ушел от учителя, взяв с собой лишь претензии на единственно верное толкование его “системы”.

Впрочем, советский руководитель МХАТа мне настолько же скучен, насколько интересен увлекающийся и экспансивный Семен Лунгин. До косточек знающий, из чего состоит театр, умудренный опытом, он сохранил незамутненность взгляда до конца отведенных ему дней. Автору пьес и сценариев, по которым поставлены замечательные спектакли и фильмы, снискавшие признание у специалистов и зрителей, все-таки важно было уяснить, чем же он занимался, и что это за штука такая – театр, кино. Из какого материала состоят артисты, режиссеры, администраторы.

Один эпизод книги сменяется другим, как при убыстренной перемотке пленки. Их ритм определяет страстное желание Лунгина поделиться с нами увиденным. Но вот темп замедляется, авторский взгляд обретает ту особую пристальность, что приходит с бедой.

Осень сорок первого года.

“Уж не помню, почему мы с Ильей в тот день оказались вместе на площади Дзержинского. То ли он еще не уехал в Свердловск в академию, то ли за чем-то вернулся в Москву на день-другой, но четко помню, как мы стояли у входа в метро и вдруг увидели, что все прохожие почему-то глядят вверх. Мы тоже подняли головы.

Осеннее небо – цвета старой алюминиевой ложки, и вся его видимая ширь была усеяна черненькими рябинами, словно увеличенное до бесконечности яичко какой-то лесной птицы. Стереоскопия многослойной глубины, обозначенная этими темными пятнышками, завораживала. Колдовская сила этого апокалипсического зрелища состояла в том, чего мы поначалу и не заметили: все эти мириады черных точек чуть покачивались, чуть приподнимались, чуть опускались. Они были принадлежностью неба и танцевали в нем какой-то жуткий шаманский танец.

– Что это, что это? – тревожно шептали люди вокруг.

Редкие автомобили вздымали с асфальта рваные облачка густого черного тумана, легкий ветерок гнал их к тротуарам, и они, прибившись к гранитным бордюрам, свивались, будто тополиный пух по веснам, в некое подобие жгута. И мы поняли, что это такое: это был пепел сожженных бумаг. Сколько тонн спалили их тогда в учрежденческих котельных в дни, когда Москва находилась на осадном положении, что значилось на них, когда они были белыми листками с машинописным текстом? Кто знает!”

Приводить пространную цитату неверно – лишаешь читателя возможности познакомиться с текстом именно как раз тогда, когда того желал автор. Поэтому, как ни хочется, удержусь от подробного пересказа другого эпизода, где будущие писатели в октябре того же злого года, укрывшись, как большинство москвичей, от воздушного налета в метро, становятся свидетелями вызывающих содрогание картин бедствия. Прочитаешь – не забудешь.

Многокилометровое путешествие по темным туннелям метро от одной станции до другой могло бы лечь в основу сценария Лунгина – Нусинова или, на худой конец, стать сценой фильма. Жаль, что они не успели этого сделать. Место действия, сюжет, смена планов – все для хорошей баллады о том, как переворачивает мир война.

Вот по сигналу сирены тысячи людей спускаются по застывшим эскалаторам на станции. Старики, дети, больные, плач, стоны, причитания. Двое молодых парней, назовем их Ильей и Семеном, не могут и не хотят ждать отбоя воздушной тревоги. Они решают идти домой. Бредут в темноте, цепляясь за шпалы, мимо недвижимых вагонов, не зная, что происходит там, наверху, откуда доносится глухое уханье. Илья торопит, ему уезжать в летную академию. На “Калининской” они выбрались из подземелья, махнули друг другу рукой и разбежались, не ведая – увидятся ли вновь, что их ждет впереди.

Возможно, записывая такие эпизоды, Семен и думал о сценарии. Но если это лишь фантазия, то виной тому сам Лунгин, у которого каждый рассказ просится на экран.

Место за кулисами, с которого Лунгин смотрел мхатовские “Три сестры”, он описывает словно точку для съемок. “Мебель… Господи, наша мебель…” – не скрывая слез, артисты эвакуированного в Саратов театра гладили вещи, привезенные из столицы. Их любовному перечислению посвящено больше страницы. Все они играли в спектакле. Играли – не оговорка. Главе предпослано предуведомление: “Небольшое отступление о бутафории, которая не есть бутафория”.

Небольшое отступление дорогого стоит. Лунгин на себе испытал то, о чем известно как об одном из главных открытий Станиславского. Ему повезло с тем, что ГИТИС оказался в Саратове, и студент пошел во МХАТ в качестве бутафора и мебельщика. Не на лекциях, а в самом Художественном он мог осознать то, что было одним из главных открытий его создателя.

“Попав, как говорят парапсихологи, в «поле» этих предметов, я был уже не властен избежать их воздействия”. Там, среди рукотворных вещей и предметов далекой старины, будущий писатель испытал “странное ощущение, подобное щекочущему теплу на коже, словно меня с полок пронзали невидимые энергоносные лучи…” Велеречивые “энергоносные” родом из Станиславского. Это он первым в современном зрелищном искусстве открыл образную энергию вещей, догадавшись – с их помощью режиссер, как настройщик инструментов, может вытянуть из актеров чистый звук.

Когда кинокамера Висконти любуется бронзовыми локонами старинной рамы, скользит по вазам, гобеленам, статуэткам и, оторопев от восхищения, замирает на бокале из красного венецианского стекла, вспоминается основатель Художественного. Он одушевил предмет на сцене, озаботившись тем, чтобы обстановка на ней воздействовала не только на публику, но прежде всего на актера. Так случилось, что Семен Лунгин пришел в кино через театр. Будь я искусствоведом и займись мало разработанной темой “Станиславский и кино”, непременно обратился бы к его книге.

В этой книге есть страницы, после которых я решил читать ее сначала. Они о “Джоконде” Леонардо да Винчи. Здесь опасно говорить прозой. Аналитический текст волнующе поэтичен. Это самостоятельное эссе, которое можно было бы включить в том избранных работ, посвященных великой картине. В нем прекрасен и анализ, и острота авторской мысли, и открытия, достойные внимания как знатоков, так и любителей живописи. Среди множества неожиданных наблюдений особо впечатляют мысли о заоконном пейзаже. Не помню, чтобы общепринятое, как правило, страдающее приблизительностью мнение об условном характере второго плана у портретистов эпохи Возрождения подвергалось сомнению. Семен Львович делает это. Он обнаруживает связь пейзажа с душевным состоянием Моны Лизы. Конфликт ее внутреннего мира – в столкновении романтического и чувственного начала. Вот, оказывается, откуда эта загадочность ее взгляда: он обращен внутрь себя. Два противоположных по настроению ландшафта, на фоне которых мы видим Джоконду, – это образ ее внутренней борьбы. Лунгин не претендует на окончательную разгадку тайны знаменитой улыбки, он восхищается искусством художника и цельностью его взгляда. Эти страницы книги покоряют убедительностью доводов. И не меньше – изяществом их изложения. Как всякое подлинное исследование, этот текст имеет привкус детектива. Он читается на одном дыхании.

Вместе с автором мы проходим путь от первого знакомства с картиной, выставленной в музее на Волхонке, до часов, проведенных с нею в Лувре. Постепенно она овладевает им столь полно, что обостряет зрение до снайперской точности. Пристально всматриваясь в картину, Лунгин обнаруживает в ней новые смыслы, и следить затем, как это делается, бесконечно интересно. Мы понимаем, каким образом и что именно подтолкнуло его к заключениям об особой роли второго плана в киноискусстве.

А о самом первом знакомстве с никогда прежде не выставлявшейся в Москве картиной он рассказывает, отмечая подробности, узнаваемые каждым, кто был свидетелем события, вызвавшего нешуточный ажиотаж: “…это скорее походило на протокольное прощание во время каких-нибудь официальных похорон, нежели на долгожданную встречу с шедевром великого мастера”. Сквозь эти будто бы нехитрые слова проглядывает другая эпоха. Ее гримасы смешны и преходящи, а улыбка Джоконды вечна и незабываема.

Так вот, под впечатлением блистательного по оригинальности взгляда и плотности текста эссе о “Джоконде”, я стал заново просматривать все, что было в книге до него. И многие страницы, которые прежде быстро пробежал, открылись в неожиданном ракурсе. Надо было читать внимательно, и тогда бы раньше обнаружилось то, что их объединяет.

Их объединяет тема, которую Лунгин считает главной личностной реакцией человека на мир, – удивление! Удивление перед жизнью, одаривающей россыпью прекрасных случайностей. Без них труднее было бы вынести те несправедливости и мерзости, на которые она тоже не скупится.

Не будь в его жизни цирка на Цветном, встречи с киномехаником из абхазского поселка, не повстречай он командира подводной лодки, знающего, какое кино лучше смотреть под водой, а какое на берегу, не познакомься с Василием Лукичом Панюшкиным, прообразом мичмана Панина, – потом, под впечатлением фильма, присвоившим себе биографию киногероя, не окажись он в пестрой толчее Смоленского рынка, где повстречал старого клоуна и юную акробатку, – Лунгину наверняка сложнее было бы пережить подлое время “космополитизма”. Тогда, при постыдном молчании коллег, за не отвечающую отечественным канонам форму носа его лишили возможности заниматься любимым делом – театром. А позже старались перемолоть каждый сценарий, пропустить кадры из уже готового фильма через идеологическую мясорубку, короче – превратить в котлету

Казалось бы, книга – отличная возможность “излить всю боль и всю досаду”, посмеяться всласть. Семен Львович так ярко разыгрывал сцены незабываемых встреч с начальством, сидя с друзьями у домашнего стола, что присутствующие хохотали до слез, и после второй стопки требовали повторения. Но нет, в книге об этом бегло, сознательно мало. Они претендовали на бессмертие, пусть будут наказаны молчаливым презрением.

Вообще, точная и элегантная подача контекста времени, в котором довелось творить автору, – одно из достоинств книги. Он дан не столько в репликах, сколько в описании ситуаций. Видимо, сказался опыт сценариста, который советует в книге молодым коллегам уделять как можно большее внимание описательной части сценария. Если она выразительна, то достаточно одной-двух реплик, чтобы донести содержание.

В самом деле, что можно добавить к такой мизансцене? Великий Михоэлс сидит в кабинете своего опустевшего, уже бывшего театра, в котором не осталось никого, кроме пожилой вахтерши в телогрейке. Сидит за рабочим столом, потерявшим свое назначение. А по сцене, прославленной его игрой, расхаживает молодой человек и вымеряет ее вдоль и поперек. Ох и роль досталась молодому Лунгину.

В рассказе Лунгина о встрече с Михоэлсом вкралась фактическая неточность. Театр закрыли не в сорок седьмом году, как он пишет, а в сорок девятом, через год после гибели артиста. Но так ли это важно? Как-то я спросил певицу Анну Гузик – правда ли, что в последние годы к Михоэлсу не ходила публика? Она ответила: “Правда”. И добавила: “А кто мог ходить, если каждый зритель брался на карандаш”. Так что театр был пуст, и Михоэлс не мог не понимать, куда все катится. Как и сообразительный директор студии имени Станиславского, пославший молодого Лунгина примериться к помещению.

В те годы Семена по сути отлучили от театра. Чиновница объявила, что его режиссерская должность “упраздняется по сокращению штатов”. Выразив сочувствие, она предложила (“в нарушение указаний”) место рабочего сцены. Согласился. Куда деваться?

Илье еще труднее. Отец – как и Михоэлс, член Антифашистского еврейского комитета – арестован. (Больше известного профессора никто не видел.) Илья лишился работы, после долгих мытарств устроился заместителем начальника цеха на завод “Метроном”.

Обо всем этом в книге скупо, без подробностей. А что размазывать? Все ясно.

Только спустя много лет, когда Лунгин взялся за сценарий о Вере Комиссаржевской, он, по его признанию, понял, до чего страдал без театра. Именно так написано – страдал.

Это чувствуется по книге. Боль с годами не утихла. Автор пяти пьес ничего, кроме истории создания “Гусиного пера”, не пишет об их с Нусиновым работе для сцены. О самом театре, его людях – прекрасно, а о пьесах, их судьбе – как-то нехотя.

Между тем в них уже был найден сплав смешного и грустного, веселого и драматического, характерный для их будущих работ. В “Гусином пере” общественно значимый смысл пьесы возникает от правдивого изображения неправедного мира. Понятия долга, чести, дружбы вывернуты наизнанку, а герои уверены, что это и есть лицо. Они, как и абсурдный мир, который представляют, смешны и отвратительны. При этом их жалко. Драматурги меньше всего хотят казнить убогих духом. Они разглядывают их со снисхождением и юмором, я бы сказал, с лукавым и добрым прищуром глаз.

Совсем другое – “История одного покушения”. Резкая, острая, публицистическая. Она о процессе над Верой Засулич, но главные герои ее – Кони и защитник Александров. По мнению многих, это лучшая пьеса драматургов. Параджанов, посмотрев рижский спектакль, был в восторге (правда, мне сказал, что его процесс был лучше). Об этой пьесе Семен совсем не упоминает. Могу предположить, что к общей боли от вынужденной разлуки с театром примешалась еще и локальная. Лунгин сознавал, что они с Нусиновым напали на золотоносную жилу – пьеса о Засулич была сделана на стыке цирковой буффонады и документальности, – а разработать ее им не дали. (Такая же история постигла сценарий “Агонии”, первоначально написанный с элементами балагана, раешника.)

И об очень хорошей пьесе “Семья Бахметьевых”, не допущенной к сцене, Лунгин не говорит. Уместно ли нам распространяться о том, чего автор книги не хотел касаться? По-моему, позволительно, если это свидетельство не забывчивости или признания неудачи, а подлинной драмы художника.

И в большой мере – самого театра.

Станиславский говорил, что все зависит от того, какие стены в доме (имелось в виду в спектакле) выстроит режиссер. Это можно отнести и к сценарию, и к книге. В “Виденном наяву” Лунгин выстроил такие стены, что в пространство книги вместились самые разные вещи и наблюдения над временем и людьми, дни, проведенные в театре и киностудии, за письменным столом, часы общения с друзьями и минуты удивления, давшие толчок всему им написанному, – совместно с Нусиновым или в одиночестве после его ухода. Но есть страницы, которые вызывают оторопь, желание проникнуть в тайну их возникновения.

Скажем, удивительно красочное и реально вкусное описание того, как Михаил Михайлович Яншин готовит для гостей, пришедших упросить его возглавить театр, яичницу с ветчиной. Очень красиво написано, не пропущено ни одно движение кулинарного шамана, исполняющего ритуальный танец у плиты. Если вновь провести параллель с кино, то сцена снята той оптикой (не помню названия), с которой снимают жизнь пчел в улье. И цвет хорош, и звук отличный – звон сковородки, треск ветчинной нарезки, шипение масла.

Но помилуйте, это ведь описание готовки самого Семена. Я не раз, глотая слюнки, видел, как он тем самым изящным движением отсекал длинным узким ножом тупые концы яиц и отворял их, выпуская на волю содержимое. И слышал частый стук ножа, превращавший ветчину в нечто похожее на лапшу, и любовался кульминацией этого действия, когда яичница, подпрыгнув, взлетала вверх, переворачивалась в воздухе и падала вниз, готовая к переходу на мою тарелку. Суть не в технологии, а в абсолютной тождественности артистичных движений. Разница лишь в том, что Яншин был тучен, а Лунгин всегда подтянут. В остальном же, если бы мне дали это описание, скрыв, о ком речь, я, не раздумывая, ответил бы: о ком же еще – о Семене Львовиче Лунгине.

Он был не просто артистичен, вне сомнения, обладал актерским талантом. Недаром при работе с Нусиновым брал на себя проигрывание реплик персонажей. Возможно, именно Яншин произвел на начинающего в его театре Лунгина такое сильное впечатление, что тот, сам не замечая, многое у него перенял такого, что потом вошло, как говорится, в плоть и кровь. Подобное не редко в театральной практике. И не только не мешает, но даже развивает индивидуальность. В конце концов, разве мы не присваиваем пластику, жесты, манеры родителей, делая их своими? Однако также не исключено, что Семен Львович просто получал удовольствие, разыгрывая перед нами, благодарными зрителями, спектакль, в котором выступал в роли одного из своих учителей. Возможно, эта роль ему так пришлась по душе, что, сроднившись с нею, он уже не замечал границы между вымыслом и реальностью.

Всяческим “возможно” и “не исключено” числа нет. Предположу еще одно “может быть”, о котором я думал, читая в книге о том, как Семен Лунгин понимает ценимого им коллегу Алексея Каплера. Похоже, в порыве чувств он наделял нравившихся ему людей чертами, которые ценил в себе. Выпишу несколько предложений, приближающих описание к автопортрету.

“Главной стихией его существа было желание любить. Он обладал уникальной способностью окружать предметы своих увлечений <…> такой интенсивной атмосферой восхищения, что не поддаться ей было поистине невозможно. Восторженные речи казались чрезмерными. Эмоции захлестывали его <…> но в оценках, несмотря на их явную субъективность, не бывало умысла, искренний, подчас даже наивный порыв всегда владел им. Хотя и кипятился в спорах, никогда не бывал высокомерен с теми, кто думал иначе. Не считал себя хранителем истины “в последней инстанции”. Его по-молодому горячие славословия возникали обычно спонтанно, как, впрочем, и его гнев. А гневен он бывал, да еще как!.. Он просто приходил в ярость, когда покушались на достоинство нашей профессии, когда ущемлялись самолюбие или интересы его товарищей…”

Семен Лунгин умел дружить. Этот дар не так уж часто встречается у творческих людей, отличающихся повышенным расположением к себе. Он же щедро тратил время на других. Те, кто были одарены его вниманием, чувствовали себя рядом с ним намного лучшими, чем были на самом деле. Он восхищался спектаклями, фильмами, рассказами, удачными шутками друзей. Ему нравилось соединять их друг с другом. Не забыть смущения, испытываемого мною, когда Семен Львович громким криком оповещал домочадцев и гостей, которых всегда был полон дом, о приезде моей скромной персоны из Риги. Усаживая меня в кресло, он располагался напротив и начинал закидывать вопросами. Время от времени мои ответы прерывались выкриками: “Паша, ты представляешь?..”, “Женя, ты слышал?..”, “Лиля, иди сюда, он говорит, что…” Если звонил телефон, то звонившему сообщалось о только что услышанном как о первостепенной новости. Спустя время, когда подтягивались гости, я уже с интересом слушал свой рассказ в его изложении, и казалось, что он не мне принадлежал. Сима (так его звали близкие) наделял его красочными деталями, проигрывал в лицах и предлагал варианты возможного продолжения сюжета.

Описывая в книге процесс написания сценария, автор говорит о периоде “принудительного фантазирования”. Это исключительно рабочий термин. Какое такое принуждение может быть у человека, наделенного мощным даром воображения?

Исток его можно понять из правила, которое Лунгин, мне кажется, сознательно в себе культивировал. Оно закодировано в предложенном еще одном словосочетании: “интенсивное восхищение”. Не просто восхищение, а непременно интенсивное.

Так им воспринималось все, что заметил, услышал, увидел, прошел и проехал. Таким чудесным образом он проживал впечатления о выставке картин, балтийской кильке, удачной метафоре, подобранной женой при переводе со шведского, летнем спуске по реке на байдарке, о видовой открытке, присланной Викой (Виктором Некрасовым) издалека, стихотворениях Давида Самойлова и импровизациях Ролана Быкова.

Он подпрыгивал от восторга, радуясь идее Элема Климова изобразить сцену похорон бабушки в “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” как толпу провожающих, составляющих вопросительный знак, точкой которого становится гроб. Даже очередное вранье советского радио им воспринималось не только с чувством омерзения, но и с восхищением, вот, дескать, как врут не моргнув. Сима пародировал официальные сообщения о непрекращающихся успехах так талантливо, что, как это ни звучит кощунственно, хотелось, чтобы их было еще больше. Вот так же хочется, чтобы Евстигнеев в роли начальника лагеря Дынина не останавливался, нес еще и еще несусветную чушь. Больно велико удовольствие рассматривать кривую рожу в зеркале.

Ирония, юмор, словесная игра, потешные мистификации в стиле театра абсурда сопровождали обсуждения всего, что творилось вокруг, за окнами. Всем этим полнился дом Лунгиных, заражающий тех, кто приходил в него, душевным здоровьем. Его хозяева жили интенсивно, умно, весело и гордо – вопреки не самым лучшим обстоятельствам.

Принимая рискованное, так как книга говорит сама за себя, предложение написать несколько слов о ней, я был озадачен – как распорядиться памятью о том, что и кого довелось видеть рядом с Семеном и Лилей, которой – “как и всё” – посвящен этот труд.

Приезжая на короткое время в Москву и заранее составляя расписание дней, я понимал его невыполнимость. Ночами, после ухода гостей, мы допоздна засиживались с Семеном Львовичем, а утром, когда он чаще всего отправлялся на семинары во ВГИК, мы за завтраком начинали говорить о чем-то с Лилей. Завтрак незаметно переходил в обед. Уходить от подлинной культуры в Министерство культуры было верхом глупости. Нелепо же уходить оттуда, где всегда находишь, туда, где непременно потеряешь.

Семен Львович предполагал, что книга “Виденное наяву” – лишь “предварительные итоги”. Это сказано не из ложной скромности. Иначе бы он написал о Лиле, которая была вдохновителем, советчицей, помощницей и судьей их с Ильей совместной работы.

Безусловно, предварительные. Считай он по-другому, непременно бы рассказал бы о доме, многое из происходившего в котором стало уже частью истории культуры.

Он нашел бы точные слова и, как никто другой, с живописными подробностями рассказал бы о том, как Твардовский здесь впервые вслух читал “Один день Ивана Денисовича” накануне отъезда в Крым, где должен был прочитать повесть единственному слушателю – Хрущеву. О чтении Войновичем еще не опубликованного “Чонкина”. Об академике Сахарове, приходившем сюда, о Трифонове, Тендрякове, Баталове. Или о том, как отъезжающий за рубеж Фридрих Горенштейн, сидя на кухне, жаловался на трудности, связанные с получением разрешения на вывоз любимого кота (впрочем, свидетелем этого были только мы с Лилей). Но если позволить себе еще одно “впрочем”, то Симе можно было пересказать то, что произошло в его отсутствие, а он бы живо вообразил и описал трагикомическую сцену.

У Лунгиных пел и читал стихи Галич, находили приют и отдохновение киевлянин Виктор Некрасов и Лана Гогоберидзе. На встречу с одними гостями приходили другие – Лариса Шепитько и Элем Климов, Дуся Каминская, Ролан Быков, Борис Золотухин…

Боюсь, что сейчас в этих посиделках и сборах видится что-то чрезвычайное, чуть ли не соборное. Нет, это была каждодневная жизнь небогатых, очень занятых, много работающих талантливых людей, неравнодушных к жизни и нуждающихся в общении друг с другом. Тут не было места унынию и мнимой многозначительности, борьбы за право сказать последнее слово. Оттого было легко и как-то празднично, что ли.

Мучительно переживался лишь недостойный поступок человека, ранее бывавшего в доме. Это было предметом не столько обсуждения, сколько волнения, обиды. Казалось, сидевший на той кухне не может вести себя не должным образом. Само собой, он больше не появлялся. Не только из-за бескомпромиссных хозяев, сам понимал – путь заказан.

Дом Лунгиных не походил на подполье или литературные салоны. Это было место единения людей, которые хотели жить и думать как хочется, а не так, как велено. Он служил им во спасение. Никогда не слышал, чтобы кто-то сказал – квартира Лунгиных. Непременно – дом. В наши дни, отмеченные тотальным разобщением людей из породы интеллигентов, рассказы о нем напоминают чудесное сновидение, а ведь было наяву. Незадолго до смерти Лиля успела подвести итог их с мужем жизни. Случилось это благодаря счастливой идее замечательного режиссера Олега Дормана, снявшего фильм “Подстрочник”, незабываемый монолог Лили о прожитом и пережитом. Эта работа, кроме культурологического значения, – еще одно подтверждение известной мысли: снимать надо тогда, когда не снять не можешь. Доведись Лунгину ее увидеть – гордился бы учеником.

Можно ли научить писать сценарий? Ответу на это вопрос посвящена существенная часть книги. Это, конечно, не вопрос, а скорее форма, помогающая автору делиться секретами ремесла. Если киносценарий – новый вид литературы (а это несомненно так), то звучать вопрос должен проще: можно ли научить писать? Ответ предсказуем. Можно научить практической реализации замысла художника, но невозможно научить “замыслить что-то”. Казалось бы, вопрос исчерпан. Но возникает другой: что такая констатация факта дает тому, кто мечтает о кино? Семен Лунгин знает, как поступать в этом случае. Ввести мечтателя в мир кино, познакомить с особенностями киноязыка, научить мыслить структурно – и сделать все это без стремления к объективности и далеко идущим обобщениям, в интересах дела – исключительно субъективно, опираясь на собственный опыт, но не претендуя на его универсальность. Ух, вязкое получилось предложение. Что делать, занимаясь столь непростым делом, как педагогика, по-моему, есть смысл попробовать как-то перефразировать поговорку про то, что сказав “а”, скажи “б”. Лучше бы так: сказав “а”, не забудь про “но”.

Иначе – дидактика, догматизм. И поскольку Семен Львович пишет, что “сценарное дело по природе и методологии ближе всего к творчеству драматических артистов, если они работают в рамках школы Станиславского”, я, не будучи докой в сценарном деле, насторожился. Учение Станиславского пострадало больше всего от того, что преподносилось как учение на все времена и на все случаи жизни в искусстве. Понятие “система” было нелюбимо ее создателем. Предполагаю, большевикам оно нравилось потому, что им померещилось: с помощью “системы” можно навести порядок в самом неуправляемом – в искусстве. Работала же, да еще как, система лагерей, железных дорог, пионерских лагерей и снабжения населения.

Так что простите мою настороженность.

В книге “Виденное наяву” мысль о тождественности писания для кино с работой актера по Станиславскому при всей неожиданности выглядит убедительной.

Автор проводит ее от главы к главе, обнаруживая прекрасное знание предмета. Особенно когда опирается на метод писания сценариев, выработанный у них с Ильей Нусиновым при создании (не забудем об этом) фильмов очень художественных.

Те, кто помнят “Мичмана Панина”, “Тучи над Борском”, “Телеграмму”, “Внимание, черепаха!” и такой шедевр, как “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, узнают удивительные подробности о способе, при помощи которого создавалась литературная основа этих произведений. В самих сценариях Лунгина – Нусинова выпукло выписаны неповторимые черты будущих картин – стиль, жанр и зрительный ряд.

Я уверен, Семен Львович мог бы сам поставить фильмы по сочиненным им с Ильей сценариям. Но он никогда об этом не говорил и нигде не писал. То ли время отсекало такую возможность, то ли он, воспитанный театром, слишком ценил коллективное начало в искусстве. Так или иначе, желающим профессионально заняться искусством кино его книга окажется чрезвычайно полезной, другим же – почитателям и любителям – она даст редкую возможность заглянуть в лабораторию мастеров, узнать, как делается фильм.

Работа над сюжетом, поэпизодным планом, описательной частью, диалогом – обо всех премудростях в ней рассказано так увлекательно, что так и видишь, как Илья и Семен быстрым шагом идут по бульвару в нетерпении скорее зайти в дом, где Илья сядет за пишущую машинку, а Семен расположится на диване, то и дело вскакивая с него, чтобы проиграть вслух возникшую реплику. Годится. Записано. Пошли дальше.

Может быть, они сочиняют “Агонию”, выхода которой на экран будут ждать десять лет, переживая не только за себя и Климова, но и за то, что от глаз зрителей скрыта игра Алексея Петренко в роли Распутина (к счастью, они еще не знают, насколько беспощадно их замысел будет искорежен цензурой). Или “Жил певчий дрозд” – поэтическое откровение Отара Иоселиани. А возможно, “Мичмана

Панина”, в котором блистал Вячеслав Тихонов. Не сценарий ли это фильма с интригующим названием “Что такое теория относительности?” – экспериментальной пробы создать научно-популярный фильм с элементами игрового.

Но не исключено, они только что поставили точку в конце сценария фильма для детей, который назовут классикой киноискусства, обращенного к молодым. В книге Семен Львович вспоминает о высказывании, которое ему от кого-то довелось слышать: “В наше время детское кино – единственная возможность касаться библейских тем”.

Ну что же, значит, и ему, и их создателям обеспечена вечность.

Книгу завершает, как этого и можно было ожидать, “Памятование Ильи Нусинова”. Он умер не на земле, а в море. Любовался норвежскими фиордами, вдруг пожаловался Семену на боль в сердце и ушел в каюту. Спасти его не смогли, хотя на флагманском корабле, на который они были приглашены для совершения длительного похода, было такое медицинское оборудование, которое в Москве могло быть только в единственной больнице. Эскадра не имела права менять курс, и по морской традиции его тело хотели отдать морю, но в последнюю минуту адмирал отменил решение. И друзья прощались с ним в Москве. Страницы, в которых Семен описал утро того дня, нельзя читать без волнения. И невозможно ни слова сократить из вырвавшегося у Семена памятования:

“И тогда, в то страшное утро, мне впервые пришло в голову (потом я не раз об этом думал и убеждался в своей правоте), что люди в своей личностной сущности всю свою жизнь соответствуют какому-то определенному возрасту. Одни, например, с младых ногтей – старички. Маленькие старички, затем старики постарше, затем вполне пожилые старцы. И психология у них стариковская, и вся повадка, и даже голосок какой-то старческий. Другие с детства – взрослые, они поражают своей рассудительностью, разумностью, чувством меры, говорят веско, немногословно, как правило, неглупы, и жизнь их течет размеренно по восходящей, но обычно без взлетов и падений. Третьи – безвозрастные. Это либо вертопрахи, остроумцы, болтуны, игруны, такими они были в детском саду, такими и отойдут в мир иной; либо демагоги с колыбели и до седых волос, их не переспоришь, ни на что не подвигнешь, им ничего не докажешь, они – эгоисты и хитрецы. А еще есть категория людей, которые всю свою жизнь остаются юными. Юными, потому что такова их эмоциональная структура, таков их взрывчатый интеллект. Чувства их не остывают, инстинкт самосохранения, присущий всем «взрослым», не в силах совладать с их порывами, доводы разума не торжествуют над справедливым гневом.

Вот таков Илья Нусинов. Математика, которая была его первой профессией, дисциплинировала его ум, но не сердце. Он увлекался, спорил до неистовства, горячился, вспыхивал мгновенными обидами, но тут же отходил, потому что был добрым, очень добрым человеком. А главное, он был из тех редких людей, кто не может молчать, для кого чужие дела не менее важны, чем свои собственные. Годы шли, а он не менялся. Жизнь не щадила нас, а он не менялся ни внешне, ни внутренне, разве чуточку поседел да морщинки чуть глубже прорезали лоб и щеки. И его фотография из студенческого билета годилась бы на удостоверение, когда ему стукнуло пятьдесят. Секрет здесь, видимо, в том, что душа его не старела, ее не «обмяли» ни горечь пережитых разочарований, ни боль утрат, ни жизненные тяготы. Да и радости тоже не изменили ее. Она была юной и осталась бы такой, проживи он хоть целый век”.

Не могу не вспомнить и я этот день. Только не утро, а вторую его половину, когда, простившись с Ильей, друзья собрались в доме Лунгиных. Запомнившееся мне не имеет прямого отношения к теме книги Семена. Впрочем, написанное им выходит за узко профессиональные интересы. Читая книгу, мы прошли с ней долгий путь. Она заставила вспомнить то, что безжалостно отброшено временем на периферию памяти, а должно оставаться в самом ее центре. Ибо память – вид земного притяжения. Без нее на этом не прекращающем вращения шаре не устоять, не за что держаться.

Поминальный стол. Семен Лунгин, плохо понимающий, что произошло, оглядывает всех с вопрошающим выражением лица, будто ждет, что найдется кто-то, могущий убедить его в нереальности происходящего, объяснить, что все это не наяву.

Рита Нусинова, вокруг нее осиротевшие девочки – Наташа и Таня.

Почему-то больше всех помню Вольпина, Ролана Быкова, Отара Иоселиани…

Вспоминают Илью, обращаясь к Рите, как водится, выражают участие, говорят слова поддержки, принятые в таких случаях, – ты не одна, мы тебя не оставим, если что надо…

Чем больше говорят, тем сильнее она плачет, каждый новый оратор – испытание.

И вот встал Отар. Начал говорить так, что наступила пронзительная тишина. Сказал он, почти дословно, вот что: “Рита, запомни, ты осталась одна. И ты обязана одна вырастить дочерей. Это твой долг перед Ильей. Запомни! За этим столом собрались его друзья, но у каждого из нас своя жизнь, свои заботы, жизнь возьмет свое, и никто, кроме тебя…”

И с каждой новой фразой, которые Иоселиани произносил с чеканной жесткостью, Рита распрямлялась, слез как не бывало, она с расширенными глазами слушала Иоселиани и как-то совсем по-другому прижала к себе девочек, не в порыве скорбного отчаяния, а с какой-то невиданно собранной решимостью защитить их.

Был ли это гениально прочувствованный Отаром момент, требующий именно таких слов и такой интонации, или в основе его душеспасительной речи лежал веками проверенный грузинский поминальный ритуал – мне неизвестно.

Одно скажу: этот урок я запомнил навсегда.

Не знаю ничего о том, как писалась книга, названная строкой из стихотворения Пастернака. Составлял ли Семен Львович ее “поэпизодный план” и потом разом брался за написание текста? Или в разное время и в разных обстоятельствах записывалось то, чем хотелось поделиться, а уж потом, пользуясь его терминологией, искалась динамика сцепления отдельных блоков. Кажется, что часть, повествующая о секретах писания литературы для кино, сшита более крепкими нитками. Ее лучше читать в один присест, а уж потом – с карандашом, делая выписки, которые пригодятся тому, кто пленен магией (это реверанс автору) театра и кино. В первой половине более рваный ритм, между фразами много воздуха. Ее можно читать кусками, оттягивая удовольствие от знакомства со следующей главой. Последняя треть текста – “Избирательная память” – залетела сюда из какой-то другой книги, очень хорошей, но другой. Об этом не трудно догадаться по тому, что написана она в другой интонации, в ней есть повторения примеров, приведенных раньше, а главное – в заключении второй части сказано: “мы подошли к концу книги”.

Это очевидно и по точно выверенной и полной смысла композиции. Выстроена арка, начало которой – рассказ о друге, с которым связана жизнь, а завершена она страницами о его потере. В эту арку вошло все, что хотелось рассказать о них. О себе. О профессии.

Так что под титлом “Виденное наяву” читатель найдет и законченное произведение Семена Лунгина, и несколько замечательных повествований, которые расположились тут по праву памяти. Она ведь не спрашивает, когда и где вступить в свои права. Живет самостоятельной жизнью, как эти заметки Семена Львовича о дорогом и памятном.

Они, хоть и поданы отдельно, в сознании монтируются с содержанием книги, за которой следуют. История семьи, родителей Семена, одноклассника Лили поэта Давида Самойлова, новелла под названием “Как я стал взрослеть” – все это дополняет, поясняет, проявляет, бросает особый отсвет на содержание книги.

А еще портрет писателя Соколова-Микитова, личностью которого Лунгин был увлечен, и, наконец-то, подробное описание дружбы с человеком, который, как Илья Нусинов, был для него важен и незаменим. С ним он также встретился в молодости и не расставался (в этом случае, к сожалению, только душевно) до конца его дней.

Это Вика, Виктор Платонович Некрасов! Автор “В окопах Сталинграда”. Он был для Семена Львовича, как и для многих, знающих писателя, камертоном честности, смелости, мужественности, неподкупности и – позвольте воспользоваться выходящим из моды словом – порядочности.

Последний рассказ о том, как автор спас тонущего в море человека. Заканчивается он словами, смысл которых трудно недооценить. В них отчетливо слышна перекличка с ведущей мелодией бесконечно нужной сегодня книги “Виденное наяву”:

“Когда человек полностью во власти бесчеловечной стихии – он мертв”.

По неписанным правилам жанра пришло время обратиться к читателю.

Ну что же, прощаюсь с книжкой Семена Лунгина. На время. Хорошо сознавать, что теперь она будет всегда рядом, всегда со мной.

А тем, кто будет знакомиться с нею впервые, – завидую. Вам предстоит волнующая встреча с книжкой, которую надо читать.

Как когда-то говорили – прочти и передай другому.

Адольф Шапиро