Читать книгу Виденное наяву - Семен Лунгин - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

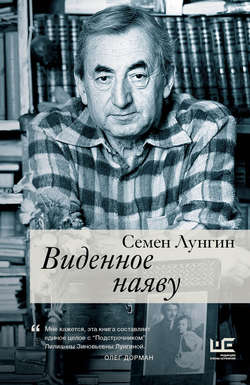

Виденное наяву

Предисловие автора к первому изданию

Оглавление«В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, кружева, ботинки, что угодно для души!..»

Не правда ли, есть трогательное очарование в этой давнишней считалочке, куда более старой, я уверен, чем кинематограф? И дело тут не в наивном подборе предметов девичьего обихода прошлого века, что само по себе и мило и в стиле «ретро», столь желанном теперь, а, пожалуй, в последней фразе: «Что угодно для души!..»

В этом «Что угодно для души!..» для меня странным образом заложена формула кино, потому что в ней содержатся, с одной стороны, предельно полные предложения на все возможные запросы – ведь действительно, может ли быть количественно больше и качественно разнообразнее, нежели то, что подразумевается под этим «что угодно», а с другой стороны, для чего нужно все это разнообразие, эта обходительность в потрафлении интересам и вкусам множества людей с разными характерами и представлениями о красоте, если не для того, чтобы потешить их души.

Не для тела же, не для здоровья, не для ума, хотя иногда и для ума, но непременно для души!

Ответы на душевные потребности человечества таятся в этом простодушном обещании.

А что ей бывает угодно, душе?

Ну, для начала то, что является духовной пищей в данное историческое время: разные идеи, и бессмертные, и смертные. А еще ей угодны фактическая информация о жизни, прикосновение ко всему вечному и злободневному в бытии современного общества, к его катаклизмам, необходимым для сличения своей судьбы с судьбами других людей, живущих на этой земле, и кристаллизации нравственного идеала времени. И наконец, душе еще угодно соприкоснуться с миром поэзии, миром гармонии и музыки, метафор и сравнений, потрясающих идей, если они действительно художественны и вызывают к действию могучие творческие силы, сокрытые до поры в глубинах подсознания.

Так вот, мне представляется, что из всех видов художественного творчества, имеющего ныне спрос, КИНО, это «самое массовое из искусств», не только наиболее демократично, но и наиболее полно соответствует человеческим потребностям.

И до чего же оно все-таки привлекательно!

Есть в Абхазии такое местечко – Псху. Расположено оно на небольшом плоскогорье, на склоне хребта, спускающегося к морю, к Сухуми. Много лет тому назад мы провели там все жаркие дни лета, когда на побережье плавится асфальт. В горах было прохладно.

Добраться до Псху на машине тогда было нельзя, приходилось либо лететь из Сухуми минут сорок, либо идти пешком, через невысокие, но весьма трудоемкие перевалы – трое суток утомительного перехода. И вести о революции, и о борьбе с кулачеством как с классом, и о колхозах докатывались до Псху куда позже, нежели до других мест. Даже на путевых картах оно не значилось.

Теперь же Псху обозначено на любой туристической схеме. Это поселок с аэродромом, сельсоветом, радиосвязью и клубом – культурным центром довольно большого района, раскинувшегося на склонах ближайших гор, со множеством маленьких селений, отстоящих на полтора-два десятка километров по радиусам. В то время, в начале шестидесятых годов, электричества там не было и в помине и аэродромная рация питалась от батарей.

В первую же субботу, когда солнце зашло за западную вершину и над котловиной Псху зависла густая сиреневая мгла, вдруг раздался сухой треск: казалось, забили тревожную дробь древние барабаны, сообщая округе важную весть. Мы поспешили узнать, что же это такое. Оказалось предстояло кино. Механик, в модной тогда кепке-восьмиклинке с толстой пуговицей в центре, разгонял движок, который и трещал, словно мотоциклетка.

– Неужели кино? – спросил я.

– Да, дорогой.

– А какой фильм?

– Замечательный.

– А как называется?

– Придешь – увидишь, дорогой.

– Ну, я приду, ну, мы придем, ну, еще кто-нибудь из старух здешних, для кого показывать будете?

– Покупай билет, дорогой, а то не достанется. – Он ухмыльнулся, золотой зуб сверкнул под усами.

Мы, посмеиваясь, купили билеты и сели на лавочку возле клуба. На стене висела рукописная афиша по-абхазски. Больше я спрашивать не стал. А движок все трещал и трещал, и умноженная эхом четкая дробь взлетала вверх по склонам.

И тут произошло нечто, что и сейчас заставляет сердце мое взволнованно екнуть. В ответ на этот призыв по всем дорожкам и тропкам, лучами сходящимися к клубу в Псху, заструился легкий шелест шагов. Это девушки в крепдешиновых платьях, босиком спускались с гор, держа в пальцах нарядные туфельки на каблучках. Мальчишки тоже шли, длинношеие, синещекие мальчишки в светлых рубахах и наглаженных брюках, подпоясанных широкими поясами из какой-то золотой парчи, что ли, но я их как-то не замечал. А во все глаза глядел на девушек, которые в лиловом мареве густеющего вечера, словно горные феи, слетались на киноогонек, не боясь опалить свои крылышки. Да что опалить! По их лицам было ясно, что они готовы живьем сгореть на огне высоких киношных страстей!

Не танцы манили стройных горянок вниз, в клуб, не болтовня с подружками и не знакомства с молодыми людьми с разными умыслами – все равно свадьбы там совершались по приказу строгих родителей, а потанцевать или поболтать можно было и в родном поднебесье, – но КИНО. Только исключительно кино! И когда бойкий механик в случае утери части или куска безнадежно испорченной, обеззвученной пленки гасил лампу в кинопроекторе и подробно и долго рассказывал содержание утраченных кадров, часто наперед и не видя фильма, а так, по наитию, по многолетнему художественному опыту, тогда все девицы, затаив дыхание и теребя обвязанные крючком красной нитью платочки, внимали его рассказу, терпеливо ожидая, пока не вспыхнет снова голубой луч и на негладком полотне не возникнут манящие сцены из неведомой доселе жизни неведомых доселе людей, окруженных неведомыми доселе предметами. Людей невообразимо прекрасных, на которых так хотелось походить, и людей ужасных, приметы которых необходимо было запомнить, чтобы в своей дальнейшей жизни их опознать. А кроме того, послушать никогда еще не слышанную музыку, запомнить мелодии и напевать их в ночной тьме все восемнадцать или там двадцать километров обратного пути наверх, в горы, в свой дом, с туфельками в бережно отставленной руке и с миром чудных образов в сердце.

Подумать только, двадцать километров туда, двадцать километров назад исключительно для того, чтобы просидеть полтора часа в душном клубе, не отрывая глаз от морщащего полотна, на котором высвечивается неровным светом другая жизнь, такая напряженная и захватывающая!..

Я видел толпы народа у дверей Дома кино, рвущихся на информационные просмотры по билетам «на одного человека». Я сам стоял в длинных очередях на кинофестивалях и у нас, и за рубежом. Я знаю людей, исступленно обзванивающих знакомых и незнакомых, чтобы попасть на сверхзакрытый просмотр… Все это я отлично знаю, да и – что греха таить – сам часто впадал в подобный ажиотаж, но все же те прелестные юные феи, что слетались в фиолетовых сумерках на огонек кинопроектора, с отрешенными лицами, в праздничных платьях и с туфельками в чуть отведенной руке, навсегда остались для меня образцом манкости кино.

Случилось так, что небольшая группа сценаристов была командирована на Тихоокеанский флот для встреч с военными моряками. По словам одного вице-адмирала, с которым нам довелось там познакомиться, разница между океаном и морем такая же, как между государем и милостивым государем, так говаривал в доброе старое время его дед, офицер царского флота. И это была сущая правда. Выпуклый серый притихший океан казался густым, как смола, упругим, как ртуть, и, глядя на на него, становилось очевидным, что соленая вода есть одна из основополагающих субстанций мироздания…

Нас пригласили посетить подводную лодку, стоящую на плаву, у пирса.

Это была дизельная лодка старого проекта, похожая на атомную не более, чем ракетный снаряд «Катюши» походит на современную баллистическую ракету. Она была уже почти пенсионеркой, эта лодка, вроде бы Заслуженной лодкой республики, и в труппе дальневосточного подводного театра играла свои небольшие, однако вполне заметные и в программке помеченные роли.

Командовал ею молоденький капитан-лейтенант, а команда состояла в основном из старослужащих моряков, чуть ли не накануне завершивших дальний поход бог знает куда и вскоре ожидающих «дембеля».

Мы один за другим не очень ловко спустились в нутро лодки почти по вертикальному трапу… Что-то гудело за переборками. Воздух был терпимый, я бы даже сказал, чистый. Команда, за исключением вахтенных, ушла в увольнение, в город. И я даже не смог представить, как выглядит этот интерьер с полным его населением.

Помещение было довольно длинное, с вырастающими упрямо из пола крашеными кожухами каких-то машин, теплыми на ощупь, и с клепаными трубами разных диаметров вдоль стен. Потолок был низкий, однако не настолько, чтобы это портило настроение. Везде, где находили расстояние, равное по горизонтали человеческому росту, крепили гамаки, в которых отдыхали свободные от вахт подводники. Вот и сейчас в одном из гамаков посапывал матрос, отработавший свою смену. Заметив это, мы сразу же заговорили вполголоса.

– Вот здесь мы и смотрим кино, – сказал командир. – Там проекция, а тут экран. Вон он, видите, в трубку свернутый? С собой на борт мы берем штук двадцать картин и крутим их, когда время позволяет.

– Двадцать фильмов? Так много! – воскликнул кто-то из нас.

– Да не много это, даже мало, – сказал командир. – Мы же подолгу на задании… Под водой… Для нас что день, что ночь, что зима, что лето, все одного цвета, и кругом одни и те же лица, надоедаем друг другу… А экран нас объединяет – перед ним мы все – зрители, только зрители…

– Скажите, а что у вас любят больше всего?

– Да все! Комедии, приключения… А вот всякие ревности, измены, обманы, суды – это не для нас.

– Значит, «Отелло» там или «Маскарад» под водой не прошли бы?

Командир покачал головой.

– Их надо на берегу смотреть, когда люди после кино домой приходят…

Мы переглянулись…

– Знаете, – сказал он, – давайте спорить на что хотите, вы не догадаетесь, что у нас готовы смотреть когда угодно, только объяви?

– Ну?

– У нас есть две части… Ну, не части, а так, кусочки, фрагменты, как говорится. Я даже не знаю, откуда они… Когда я принял лодку, они уже тут были… Сперли ребята, в общем….. Хотите, посмотрим? А ну, Кудря, вставай.

Это он обратился к тихо посапывающему в гамаке матросу. Тот вскочил, увидел незнакомых штатских и застыл по стойке «смирно». Спросонья он ничего не соображал.

– Тут к нам гости приехали, – сказал командир. – Товарищи режиссеры…

– Вернее, сценаристы.

– Ясно!.. Надо показать любимое кино.

– Так точно! – громко отрапортовал матрос. – Как бы их из сейфа достать? Их старший лейтенант прячет.

Командир подошел к сейфу, а Кудря быстро развернул и закрепил экранчик. В глубине лодки еле слышно работал какой-то механизм, и все слегка вибрировало.

– Этот без звука идет, мы его под вальс показываем, – сказал Кудря, – только ребята магнитофоны в увольнение унесли.

– Мы споем вальс, – сказал кто-то в темноте и тихонько засвистел «На сопках Маньчжурии».

…Широкий, широкий луг, курчавые деревья перекрывают горизонт, желтые песчаные проплешины по-над берегом и неприкаянно болтающиеся зеленые патлы плакучих ив… Неприхотливый, симпатичный пейзаж. И вдруг в кадр вошел теленок, справа издалека, и приближался очень быстро, целенаправленно и деловито. Рот его был полуоткрыт, и корень языка то уплощался, то снова вздымался бугром. Ясно, он мычал. Кто-то из наших сказал: «Му-у-у!» – и все засмеялись. И еще и еще появились в кадре телята, и все они деловито куда-то шли. Камера изменила точку и посмотрела на все сверху. Ах, вот куда они все стремятся! На лугу стояли коровы, стояли, как обычно стоят, резко вздрагивая ушами и отхлестываясь от мух хвостами, жесткими, как бичи. Телята мчались уже во весь опор и, подбежав к коровам, словно нырнули им под брюхо. И застыли!.. А потом очень крупно – сосущий теленок, да так энергично, что жилы натягивались под скулой и гортань ходила как поршень, вот-вот захлебнется малыш… Потом теленок поглядел в объектив, чуть дрогнув ресницей…

И все… Все!..

И тут обычно раздается целый хор: «Кудря, или кто другой, вертай назад!» И сколько бы ни «вертали», все равно, «вертай назад»!

Мы молчали.

– Другой давать?

– Давать.

Снова застрекотал аппарат. Картина могла бы быть названа «Тротуары Москвы». Это был звуковой этюд, без единого слова, под музыку, такую поддерживающую, как в цирке. Дождливый день. Сначала мир зонтиков, сплошная чешуя из разноцветных парабол. Потом мокрый тротуар и тысячи ног, ножек, ножищ. Сверху вниз шли настоящие, примерно от коленки до туфли, а снизу, от каблука, шло отражение до коленки. Они были как карты, ножки – юные валеты, ноги – прочные как дамы, и ножищи – фундаментальные как короли, сверху вниз и снизу вверх. И в отражении на лоснящемся от воды тротуаре таился еще некий намек на подъюбочный объем. Музыка и стук каблучков… Тротуар, лестница, видимо, под навесом, где сухо и нет манящей тайны, ибо нет отражения в мокром асфальте, потом снова на мокром тротуаре, и снова валеты, дамы и короли с тайным сводом, в котором ничего нельзя углядеть… Аккорд… Конец… Свет…

– Вот эти штуки ребята могут глядеть хоть тысячу раз подряд, без отрыва. И лица серьезные-серьезные… В общем, кино для нас – не развлечение, а, как бы это вам половчее сказать, – чуть замялся командир, – сны наяву, что ль.

Есть в Алма-Ате детский интернат. Не совсем обычный интернат. В нем живут и учатся дети чабанов, уведших стада и отары на высокогорные пастбища на весь сезон, до глубокой осени. А вот встреча была у нас с интернатцами поначалу вполне обычной, по установившемуся стереотипу.

– Вам понравилась картина?

– Да-а-а!

– Ну, а если по-настоящему? – рассмеялся я.

– А по-настоящему, кому понравилась, а кому и нет.

– А как же узнать правду?

– Поговорите с каждым.

– Ну, что ж, давайте поговорим, но только не о картине, а о вас. Идет?..

– Идет!.. – раздался дружный ответ.

– Скажи, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? – спросил я девочку из первого ряда.

– Артисткой.

– Так. Ясно. В театре или в кино?

– Конечно, в кино.

– Почему, конечно?

– Мечтаю! – произнесла она с таким придыханием, что сомневаться в ее правдивости не приходилось.

– А ты где хочешь работать, когда вырастешь? – обратился я к мальчику из класса, наверно, седьмого.

– В кино.

– А кем?

– Кем возьмут.

– А ты? – Вопрос был задан старшекласснице. Она покраснела до фиолетового оттенка.

– Не отвечай, если не хочешь.

– Я хочу вообще во ВГИК.

– Чтобы быть кем?

– Вообще художницей…

– Почему обязательно во ВГИК? Есть много художественных институтов.

– А я вообще хочу в кино…

В этом признавался чуть ли не каждый третий из воспитанников чабанского интерната, ребят родом из высокогорных аулов, где и электричества-то нету… И так – повсюду. В каждом городе, где мне приходилось бывать, в каждом селении, на встречах со зрителями выяснялось, что молодые, да и не только молодые, мечтают о кино. Оказывается, все следят за новыми фильмами, поименно знают всех «звезд», интересуются их жизнью, собирают фотокарточки киноартистов… Нужны ли более убедительные доказательства всенародной популярности этого искусства?..

– Скажите, вот вы – сценарист… Можно ли научиться быть сценаристом?

Этот вопрос мне был задан в том же интернате.

Можно ли научиться быть сценаристом? Тогда я, конечно, сказал, что можно. Но теперь, после многих лет работы в кино, – как сценарист-практик и как преподаватель сценарного мастерства во ВГИКе и на Высших сценарных курсах – я не решился бы с уверенностью сказать: да, можно. Пожалуй, честнее будет ответить так: иногда можно.

А что значит иногда? Когда это – иногда? При каких привходящих обстоятельствах? Что для этого нужно? И как этому учиться?

Вот так и возникла мысль написать книгу, но книгу особую, жанр которой мне даже трудно обозначить – уж очень много разного хотелось бы в нее вложить. То, что я задумал, меньше всего походит на пособие по сценарному делу, хотя я и собирался рассказать о тех технологических приемах и приспособлениях чисто профессионального толка, которые накопились за годы практической работы в кинематографе сперва вместе с Ильей Нусиновым, а потом, к несчастью, уже без него, о так называемых «тайнах ремесла», облегчающих, как я убежден, движение к желанной цели. И уж тем более не замышлял теоретического исследования, хотя и думал поделиться мыслями, возникшими у меня по поводу совершенно разной природы искусства театра и кино, при всем, казалось бы, их внешнем сходстве, и следовательно, о принципиальном отличии драматургии театральной от кинодраматургии, о разных задачах, которые должен ставить перед собой писатель в зависимости от того, сочиняет ли он пьесу или киносценарий. И мемуаров как таковых писать не предполагал, но, говоря о своей работе, не могу не вспомнить тех, с кем имел счастье служить в театре или вместе делать фильмы.

Одним словом, это должна быть книга, так сказать, предварительных итогов, где мне хотелось бы собрать воедино все, что понял, продумал и прочувствовал за ту большую часть жизни, в течение которой я так или иначе занимался кинематографом, книга, где, как обещано в эпиграфе, «будет все: пережитое и то, чем я еще живу…»

И именно поэтому – эту оговорку я должен предпослать всему – размышляя о кинодраматургии, я буду опираться только на свой личный опыт. И вовсе не из-за того, что считаю его каким-то особым, – отнюдь нет! Среди моих товарищей по работе немало замечательных сценаристов, которыми я восхищаюсь и у которых учусь, вне зависимости от того, учителя они мои, ровесники или ученики. Как перечислить всех тех, кто открывал мне тайные движения души наших современников, обнажал неведомые мне значительные пласты нынешней жизни? Ведь всегда кажется, что опускаешь кого-то для тебя особенно важного, и все же не могу не назвать хотя бы несколько имен: ну, конечно, наш «патриарх» – Евгений Иосифович Габрилович, а также мои товарищи – Анатолий Гребнев, Михаил Львовский, Александр Хмелик, Юрий Клепиков, Людмила Голубкина, Наталия Рязанцева, Александр Миндадзе, Кирилл Раппопорт, Надежда Кожушанная… Но их произведения для меня – живые художественные организмы, и расчленять их, препарировать, чтобы проиллюстрировать то или иное свое соображение или вывод, представляется мне невозможным. Мне куда естественнее и проще подвергнуть этой вивисекции наши с И. Нусиновым работы, не стесняясь превратить их в некий демонстрационный муляж. Я знаю и хочу это лишний раз подчеркнуть, что у моих коллег-сценаристов нашлись бы более яркие и более убедительные примеры, нежели те, что я приведу не из-за нескромности, а лишь потому, что могу предложить вам кататься только на тех велосипедах, которые сам изобрел.

И еще я должен рассказать об Илье Нусинове, об Эльке, как его звали друзья юности.

Мы были двумя половинами одного писателя. И работали вместе с 1938 года по 1970-й. До 19 мая, когда на крейсере «Ленинград» он умер от чудовищного спазма сердца. Несколько часов трудилась, пытаясь вернуть его к жизни, реанимационная команда приписанных к лазарету матросов. Они, видно, напрасно мучили его, Мертвого. Судьба распорядилась так: дать погибнуть ему не на земле, где прошла вся его мирная жизнь, не в воздухе, где он воевал вооруженцем в полку истребителей, входившем в состав воздушных сил фронта, которыми командовал маршал авиации Судец, но почему-то на воде, на военном корабле, огромном вертолетоносце, вооруженном самой совершенной по тем временам техникой. Он погиб на море во время дальнего похода, и его проводили на вечный покой со всеми морскими почестями – вдоль всего бесконечного борта недвижимой шеренгой выстроилась казавшаяся неисчислимой команда. Вахтенные офицеры замерли у трапа, командир крейсера стоял, приложив руку к козырьку фуражки. И флаг был приспущен…

Наши чемоданы кто-то перенес на борт торпедного катерка, не ко времени весело танцующего на пенистой зыби Норвежского моря. Замотанное в тугую парусину тощее, негнущееся тело покоилось на походных носилках. Пеньковый трос был захлестнут внатяжку – пальца не подсунешь, и долгий конец его, свисавший от узла у лодыжек, требовал груза, который и должен был утащить эту уже идею человеческого тела вниз, под воду, на океанское дно, навсегда… Но груз приторочен не был – нас ждали в Москве. На взлетную полосу в Североморске уже выкатили транспортный самолет. Огромный, на совесть сколоченный из сухой лиственницы ящик ждал гроба. Все было готово к тому, чтобы завершить печальный обряд…

Мы вылетели из Москвы ранним утром 9 мая, а вот уже 19-го возвращались назад, осененные крылом смерти.

Мы приземлились в полдень на военном аэродроме. Неподвижная жара давила землю, ни облачка на небе, ни колыханья травинки. Пожухлая пустота аэродромного поля слегка курилась пылью, и где-то далеко за бурым кустарником, в дрожащем горячем мареве, вибрировали силуэты человеческих фигурок. К нам бежали. Сердце упало от отчаяния. Не было ни душевных, ни физических сил бежать навстречу. Да и к чему бежать?.. Острая боль, сродни вине, стиснула душу. И не прошла до сих пор…

Как, оказывается, немыслимо трудно писать о том, кого знал многие годы, с кем делил и радость и горе и слился настолько, что стал одним творческим существом. Где мне найти слова, чтобы говорить о том, кто был мне больше, чем братом? Ведь братьев не выбирают, а мы с Ильей выбрали друг друга, выбрали с первой же нашей встречи, и то, что нас объединяло, можно определить только гетевским выражением «избирательное сродство»… Должно быть, именно поэтому мне сейчас так мучительно трудно.

Да, да, мы выбрали друг друга, выбрали еще в тот далекий довоенный вечер в августе 1939 года.

Садик в подмосковном Кратове по Казанской дороге. Скрипит калитка, и по песчаной тропке, глядя под ноги и нервно касаясь раскрытой ладонью звездочек табаков, за лето вымахавших по пояс, идет худой долговязый парень в выгоревшей клетчатой ковбойке и выцветших синих сатиновых штанах.

– А вот и Эля Нусинов! – объявил мой приятель, у которого я был в гостях.

Парень в ковбойке подошел к нам. Я почувствовал, как прикосновение, его цепкий, немного удивленный взгляд. Я не понимал, чем вызвал к себе такое внимание. Оказалось, с такой пристальностью он вглядывался в каждого нового человека, появлявшегося в поле его зрения, но это я узнал куда позже.

– А это – Сима Лунгин, – указал на меня хозяин дачи.

Пришедший по-лошадиному мотнул головой, и густая черная челка занавесила половину его лица. Мы протянули друг другу руки…

Вот столько лет прошло, а я и сейчас прямо физически чувствую, как вздрагивали в рукопожатии его пальцы. Они как бы передавали вибрацию беспрестанно работающего какого-то внутреннего механизма… Я помню эти чуткие, чуть дрожащие пальцы, когда Илья, сосредоточившись на чем-то, слегка пощипывал мочку левого уха, самый ее кончик…

– Ты где учишься?

– На мехмате. А ты?

– В ГИТИСе.

И он сразу начал о чем-то рассказывать, да с таким воодушевлением, будто боялся, что его перебьют и не позволят договорить до конца. Слова от нетерпения так и клокотали в нем, их бурливый поток вырывался наружу, а он то и дело по-птичьи поворачивал голову влево и вправо, бдительно проверяя, так ли нам интересно слушать, как ему – рассказывать. Мне казалось, что я вижу его одновременно и в фас и в профиль. Но все было в порядке, мы хохотали исправно. Доведя свой рассказ до конца, он скромно замолк, и выражение его лица не скрывало радости от своего успеха. Вот этот отсвет тайного довольства, робкой улыбкой озарявшей его черты, он сохранил на всю свою жизнь.

Мы вместе ушли, но не попрощались у калитки, а чуть ли не до света провожали друг друга и все говорили, говорили в каком-то упоении. Расставаться не хотелось, до того нам было интересно, а главное, весело вместе. И так нам было потом всегда. Всю жизнь. В ту первую нашу прогулку августовской кратовской ночью мы как бы превратились в систему сообщающихся сосудов. Наши мысли, чувства, накопленный за наши девятнадцать лет опыт соединились, перемешавшись, и создали единый уровень жизненных представлений…

Для нас обоих это было новым, неизведанным переживанием, и мы разошлись только потому, что назавтра, ровно в десять утра, решили встретиться снова, чтобы писать пьесу.

И представьте себе, пьеса эта, как ни странно, и в самом деле была написана, более того, принята к постановке Студенческим театром МГУ. И ее, несомненно, поставили бы, если бы не война. Но это лишь к слову. Важно другое: дружба наша, дружба с первого взгляда, всякий раз, при каждой нашей встрече, почему-то материализовалась в каком-то совместном писании. Даже когда Илья приезжал на побывки с фронта, как ему шла военная форма, какой он был в ней стройный и ладный! – мы, как ошалелые, тут же кидались сочинять.

У него в ящиках стола, наверное, до сих пор хранятся первые действия трех пьес, которые мы начинали в дни его коротких военных отпусков.

Выходит, что всю нашу взрослую, сознательную жизнь, если не считать нескольких мучительно трудных и горьких послевоенных лет, вплоть до того ужасного дня, когда Ильи не стало, мы сочиняли вместе. И, наверное, именно потому, хотя наш союз был не деловым, а лирическим, и я не переставал восхищаться благородством Ильи, его душевной щедростью, бескорыстием и множество раз подтвержденной готовностью в любую минуту броситься, как говорится, грудью на амбразуру дота, хотя, повторяю, главным в наших отношениях была дружба, а пьесы и сценарии являлись (или казались) лишь приятным побочным продуктом, – именно поэтому, думая теперь об Илье, я прямо с галлюцинаторной яркостью вижу всегда одну и ту же мизансцену: утонув в просиженном кресле, он, склонившись над низеньким столиком, торопливо выводит на листе бумаги стремящиеся вверх строчки наших текстов, либо стучит на машинке, а я то полулежу на диване напротив него, то вскакиваю, чтобы «проиграть» какую-то реплику. Господи, какое это было прекрасное время!..

Известно, что в писательском деле всякий идет своей дорогой. И тем не менее, если книга эта кого-то заставит о чем-то задуматься или хоть кому-нибудь сократит путь к трудной и часто такой неблагодарной профессии кинодраматурга, без которого, тем не менее, нет кино, я буду считать, что не зря ее писал.